境界 深度

——从“催化鸡”谈“吹画家”

2017-08-07文/陈醉

文/陈 醉

境界 深度

——从“催化鸡”谈“吹画家”

文/陈 醉

据说国外一些养鸡场使用激素,仅四十多天雏鸡就“催化”成了肉鸡。艺人们很羡慕,大概受此启发,名家、大师来一个“速成”。果然奏效,一些电视节目不就是一夜间就造出“星”来了吗?一些画家几经炒作,不也成了什么“王”吗?看来把自己“吹化”成“名家”“大师”还不一定需要四十天呢。

陈醉 惜花 138cm×68cm 2013年

二十多年前“速成”的成本就更低了,花点钱在那些整天发信函、打电话缠着你当“名人”的“词典”里载个条目就成“名人”了。愿意花外汇的,还可以在洋词典里变成“世界名人”。记得一位自称是什么院长的画家,说是“世界美协”的会员,求我介绍他入中国美协。我说你已经是“世界美协”的会员了,就不必再入中国美协了。有些人为了推销自己,什么衔头都敢自封,名片上一大串很唬人。挂个“画家”还勉强,因为这可以是一个“职业”的区分。挂上一个“院长”也未必有人深究,那只是个“职务”的名称。因为任何人都可自封院长,至少四合院的“院长”总可以吧?那位“世界美协”会员估计就是这类院长,因为名片上的电话号码后面是“李大娘传呼”。那年代电话还未普及,能有传呼电话也算够气派的了。但是,有的人竟堂而皇之挂上教授、研究员甚至院士,就太容易露馅儿了。因为这些是“职称”,必须经国家有关部门评审、聘任的,并不是有“院”即可称“士”的。华君武有幅漫画,画小女孩跳橡皮筋,嘴里唱着“我是幼儿院的院士”,讽刺的就是这些人。还有,当今遍地都是大师,这股风也是外面吹进来的。记得一次参加接待一个海外的画界代表团,他们介绍团员时都称某某“大使”,弄得有人以为错接了外交代表团,后来才明白是“大师”,因口音太重误听了。现在除了工艺美术界以“大师”为职称外,在纯美术圈内如呼大师者大多属调侃。至于给自己冠上“著名”帽子的就更普遍了,不过,真正著名的人是不需要“著名”的,谁见过“著名思想家马克思”“著名诗人李白”?此外,还有一个群体性的“吹化”方式,就是“打造”画派。开一个新闻发布会,喊一个打造某某画派的口号,就出现一个“画派”了。

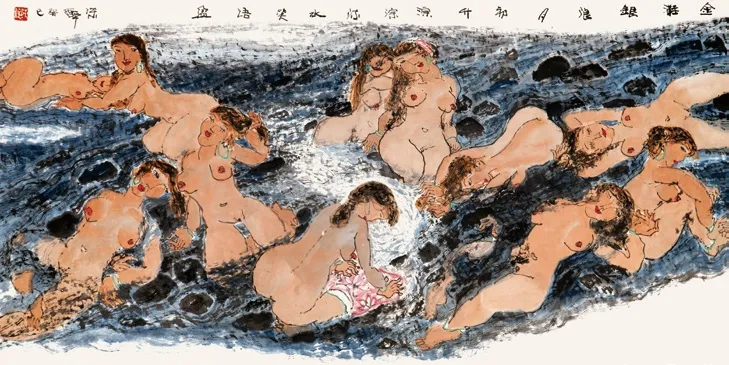

陈醉 月光银浪 138cm×68cm 2013年

客观地说,想出名无可厚非,且商业炒作也是符合市场经济游戏规则的。再说,的确也有人炒作成功,画价飙升。也有“画派”不管你承认不承认,人家就这样叫起来了。现在竞争太激烈了,不出点绝招怪招吸引人们的眼球,难以露出头角。还有一个群体不应忽视,就是所谓“体制外”的从业者,他们恐怕更依赖市场方式生存,更需要多种手段发财致富。我们有这种存在,也就有必要去研究它的存在规律。从更长远的历史视野展望,随着体制改革的深化,将来艺术可能都要逐步走入市场。

不过,不管将来还是当前,艺术创作最根本的还是得遵从艺术规律,尊重具体国情。评价艺术作品有很多标准,但最重要的是两项:境界、深度,两者是既有侧重又相互依存的。就艺术家而论,有优秀平庸之分。就艺术作品而论,有高低雅俗之分。就创作的目的而论,可以致力于主流艺术的创作,也可以热心于市场运作。不过,我们更景仰那些能对国家、民族给予更多关注、思考而且能创作出优秀作品的艺术家,他们除了天赋以外,不论艺术技巧、文化素养都是需要经过长时间的艰苦磨砺,是绝对没有“速成”之路可走的。历史是公平的,真正优秀的作品不炒作也有很高的含金量,平庸低俗的作品炒作得越厉害,反倒会招来越多的鄙视。人们在呼唤力作、大师,这是需要大量的有志者执着攀登、通过时代甚至历史的选择才有可能出现的成果,任何人为的“吹化”都是没有意义的。市场的“速成”,带来了国内总体质量的下降甚至走入了普遍的低俗化,也造就了画家的群体低能化,这不能不引起我们的注意。

再回到养鸡场的故事吧。据一些参观者谈体会,说那些小鸡真可怜,小腿的骨头还未发育成熟,就被迅速增长的肥肉压得再也站不起来了。这,也许值得借鉴。

陈醉 风清月朗人当归 68cm×68cm 2014年

陈醉 碎雨如歌 138cm×68cm 2011

陈醉 闺密 138cm×34cm 2013