区域治理网络、联结机制与跨界合作结构—来自长三角城市群的实证分析

2017-08-07□李响

□李 响

[上海立信会计金融学院 上海 201209]

区域治理网络、联结机制与跨界合作结构—来自长三角城市群的实证分析

□李 响

[上海立信会计金融学院 上海 201209]

多主体参与、多功能类型和多层次耦合的区域治理网络已成为化解区域性公共问题、提升区域综合承载力的重要机制。借鉴社会网络理论和分析方法,通过对区域治理网络中多元主体间交互联结机制形成机理的研究,以及结合长三角的实证分析,探讨区域治理网络的整体结构、个体位置和跨界合作的结构逻辑。研究发现,长三角城市群区域内由政府、市场与社会共同参与的治理网络已初步形成,主体间关系发展呈现出一定程度的核心-边缘结构特征,区域中存在相互嵌套的凝聚子群,省域内部就近密集抱团与环环相扣的合作结构模式明显,核心城市成为跨界合作的重要枢纽。

区域治理网络;合作联结关系;长三角城市群;社会网络分析

引言

为应对地方政府“碎片化”造成的管理缺陷,以实现区域中资源流动、优势互补、协同共生的内在发展要求,地方间依托区域规划、合作协议、战略联合等多元复杂机制开展跨界协同合作,已形成了比较成熟的地方间集体行动和区域治理机制。地方政府间的合作性努力在解决规模经济、外溢性、城市扩张、发展不均和环境影响等方面表现出独特的优势。为处理复杂性区域公共问题,突破集体行动困境,新区域主义引入了治理网络途径。多元主体构成的治理网络正是对传统政府机制与市场机制的超越,逐步弥合“碎片化”背景下政府、社会和市场间的断裂。在这个意义上,基于多主体合作的治理网络研究对区域治理,尤其是大都市和城市群协同治理具有重要的理论和实践价值。

关于区域层次的合作治理网络研究,先后有不少国外学者创置了多种相类似的用法,如区域网络[1]、区域政策网络[2]和区域网络治理[3]。Fotela和Hanssenb在比较北欧国家区域治理的政治控制角色以及元治理策略过程中,正式提出了“区域治理网络”的概念,认为自下而上和自上而下的两类区域治理网络在政治合法性上有着明显的差异[4]。Holmen讨论了城市区域治理网络中如何提升民主责任性的问题[5]。Ayres和Stafford说明了区域治理网络中管理复杂性和不确定性是一个未知的问题,而区域性网络管理是确保过程结果的有效策略[6]。

总的来说,地方间水平与垂直的地方政府间和地方政府与非政府部门间形成的正式与非正式治理网络的现象日益增加,已在现有体制之上编织出一套更为复杂的网络化制度安排。从系统科学的角度,行为主体的合作交互构建了网络关系,涌现的网络结构又决定了网络功能。那么,当前区域治理网络中多元主体间交互的联结关系机制是如何形成的?不同治理主体在网络中的地位、影响作用以及跨界合作的结构逻辑等问题需展开进一步研究。

一、区域治理网络的内涵及其形成机理

Ismael等把治理网络视为围绕特定区域内复杂问题而形成的网络安排[7]。治理网络不等于各种治理主体的简单聚合,而是由相互依存、联系和作用的共生主体在不同空间尺度上或特定的功能范围内按照一定运行规律和功能形成整体有机的社会网络。本研究认为区域治理网络是特定区域空间内各层级政府及其部门、市场和社会等多元治理主体,为解决区域公共问题和事务,跨越传统行政区划与组织边界,通过正式或非正式的对话协商、谈判妥协、合作协调、协同行动等多种形式的交互作用机制和集体选择行动,经过长期互动积累信任和培育社会资本,自组织聚合形成一个区域性的社会网络系统。

网络结构属性取决于节点及其联结,而节点的联结是通过多种形式的关系链实现的,区域治理网络结构形成的核心机制正在于能够诱发多元治理主体进行各种联接作用的合作关系和模式。对这种网络关系链的分析有利于了解区域治理网络整体结构的形成机理。所以区域治理网络的联结既包括以交换资源、共享信息、联合行动等方式将各类治理主体连接起来的桥梁和纽带关系,又体现在区域公共事务治理过程中围绕政府主体形成的各种正式与非正式合作交互机制。

(一)政府主体间的联结机制

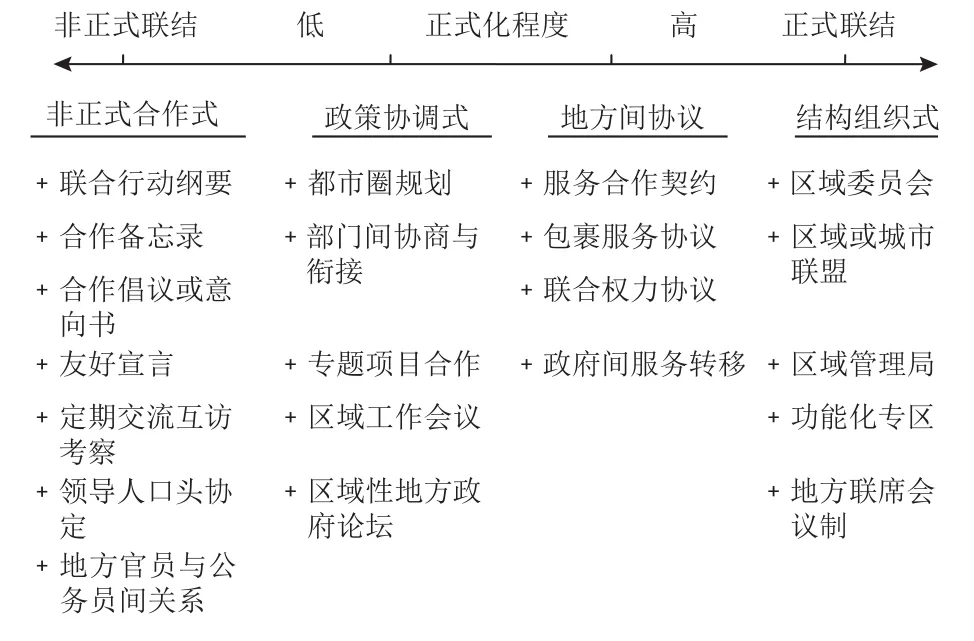

政府间关系是各级、各类政府为管理复杂的社会公共事务所形成的关系,本研究主要把焦点集中于不同层级政府在管理和解决区域公共事务与问题时形成的政策与公共行政关系。政府间关系是嵌入在治理网络中而成为网络的一个方面或一个组成部分,在治理网络中政府间关系也会涉及到纵向和横向关系[8]。从各国政府合作治理过程看,地方政府间横向关系才是区域治理的关键性要素,这种横向关系又分为同级地方政府间的平行关系和不同级别但又互不隶属的地方政府间斜向关系[9]。地方政府间合作联结的建立是一个多元主体间协商谈判、行动调试及重复博弈的过程,主要体现为以下四种类型的联结:结构组织式关联、政策协调式关联、地方间协议关联、非正式合作关联(见下图1)。

图1 地方政府间的合作联结机制谱系

地方政府会评估区域治理的具体问题及与其伙伴的关系强度选择正式化程度不同的合作联结机制,不同方式又可以根据实际需要或地方政府主体的行为偏好相互切换和组合,所以整个联结关系构建的过程是顺应一定客观规律的自组织演化过程。区域、都市区或城市群区域内部,跨越多个行政层次和级别的地方政府主体间横向与斜向合作联结关系,有效地促进了区域治理网络体系的发展。

(二)政府与市场主体的联结机制

经济发展、技术创新和城市化加速了区域治理的复杂性程度,公共和私人部门都发现在这样的背景下各自资源的有限性,仅靠独自的力量维系系统运行变得愈加困难,由此它们寻求合作的需求和机会不断增长,依赖关系也愈加亲密,这就直接引发了公私合作伙伴的建立和发展。政府与市场在共同公共产品的生产和服务安排中,通过公私伙伴建立合作关系的形式主要有半官方性质的政府开发公司、合同外包、特许经营、自愿合作组织等[10]。公私伙伴关系是企业和地方政府为改善区域治理状况而进行的正式合作,如介入到区域振兴、城市再开发等具体领域。区域治理网络中政府和企业等市场主体联结机制的建立形成,需要在相对完备的市场交易制度,有力的区域政策规制、调控和引导体系环境,使政府和市场两者间互动达到有机耦合。以企业跨界需求为主导的合作联结安排不断涌现,不仅推动了区域经济和要素市场的一体化,也有利于区域社会发展一体化。

(三)政府与社会主体的联结机制

非政府的社会性组织快速成长、发展壮大和政府主动从各种市场与社会领域退出,为社会自组织管理和公民自治提供了广阔空间,原有政府-市场二元关系已逐步转变为政府、市场与社会三级互动。区域层面上各政府和非营利社会主体为了实现自身利益必须相互连接,共享权力和资源[11],如通过学术与研究组织等思想库影响区域和地方政策与规划制定,高校科研机构推进科技创新与产学研合作,联合开展人才培养。商会与行业协会举办区域论坛,创办刊物,实现信息共享。组织商贸展览和联谊活动,引导地区间达成合作协议;组织跨地区专业联合会,统一制定行业标准,规范市场行为和强化自我监管。中介组织扮演了企业与政府的双重“代理人”[12],成为两者间行动的协调器和润滑剂。民间自愿团体、社区组织、公益组织和基金会等共同参与解决区域性社会问题、提供各类资金支持,协同治理公共事务,最终形成一个相对稳定的区域治理网络。

区域治理网络已不再是由单一地方政府主导运行的横向关系构成,而是政府与市场、社会多元主体嵌入在治理网络中的伙伴关系,它实现了从单一强调政府组织间结构合理性向外部组织间连接关系协调的互动性转变。治理网络中不同主体间交互联接构成不同的子网络,这种多重联接能力使其可以充分获取各类资源、信息和知识。鉴于此,本研究将基于社会网络分析方法,以长三角城市群为研究对象,对区域治理网络的整体结构、主体网络地位及其内部跨界合作开展进一步实证分析。

二、数据来源、提取和整理

本研究的实证研究对象为长三角城市群,区域范围是上海、江苏和浙江的25个中心城市,具体包括:上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州、连云港、宿迁、徐州、淮安、盐城、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、台州、舟山、温州、金华、衢州、丽水。经过近30年的治理实践和制度创新探索,区域内城市通过横向水平或斜向关系彼此连接成多层次、多边的网状系统,政府、社会和市场等多元治理主体间也构建了多种多样的合作关系,形成了一个丰富、规范和完备的区域治理网络。

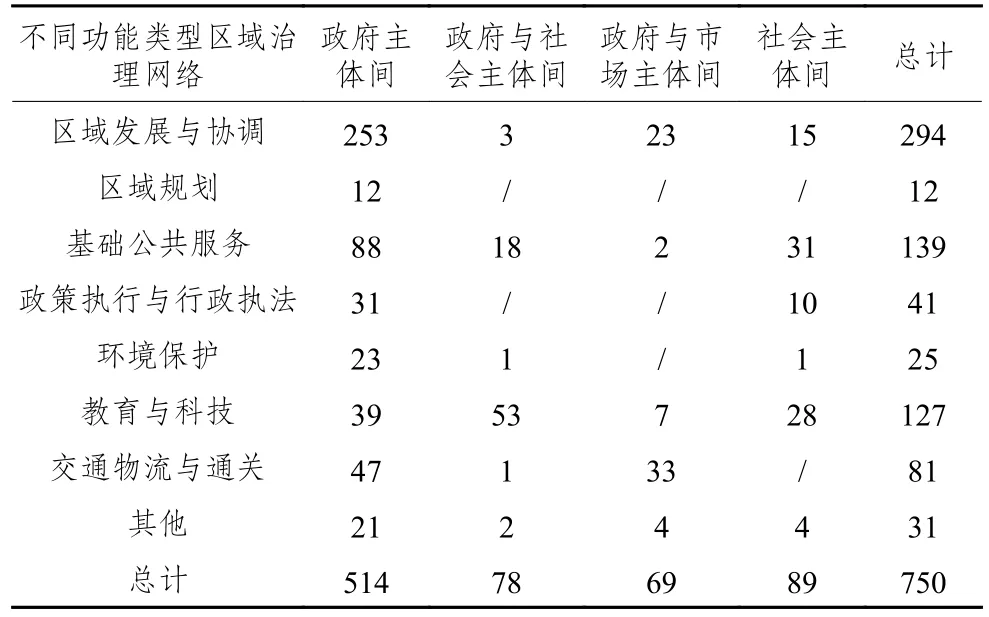

为确定长三角城市群区域中各城市间的合作联结关系,本研究选取长三角25个城市为数据采集对象,样本区间定为2003~2014年,采用滚雪球样本收集方法,基于文件资料收集、实地调研访谈和网络信息搜索为主的方法,完成系统和综合的数据采集过程,建立长三角城市群区域治理网络合作关系数据库。本次数据采集提取样本时间跨度为12年,挖掘相关合作信息事件,经过严格的筛选与甄别,检索收集到区域内有效的治理主体间合作数据共计750个,其中来自相关文件资料数据214个,来自访谈调研数据146个,来自互联网和搜索引擎数据390个,最终整理排列出25×25的合作关系值矩阵,见下表1所示。

表1 长三角区域治理不同功能类型网络合作关系数据样本分布

三、实证分析

(一)长三角区域治理网络的可视化

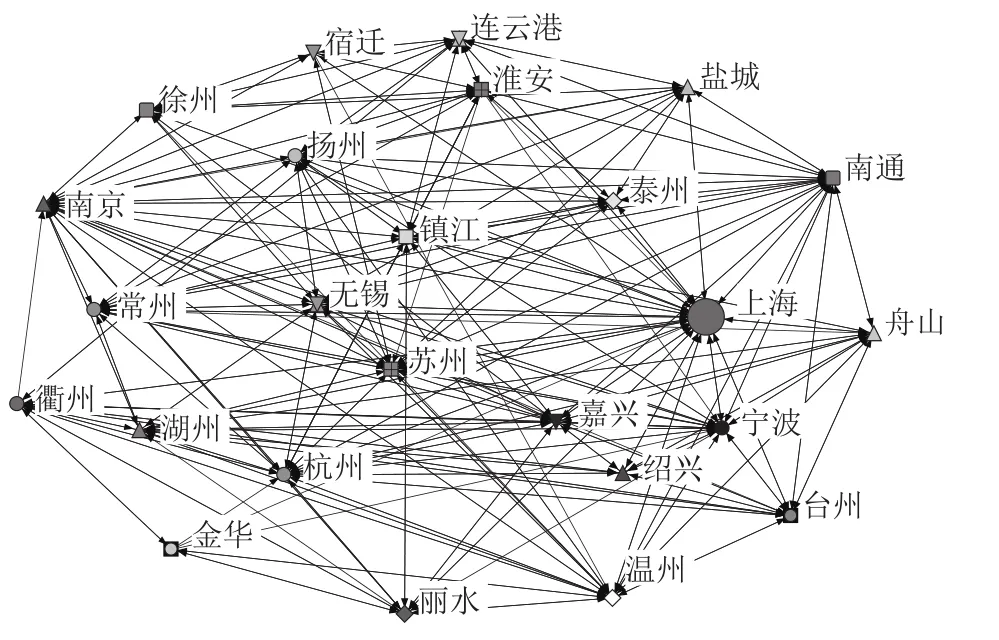

长三角城市群区域治理网络内的合作联结关系呈现逐年增加趋势。由于研究焦点关注于静态网络结构的分析,所以选取最新累计至2014年的数据作为研究基础样本。将邻接关系矩阵分别导入社会网络分析软件UCINET 6.0软件并利用其中集成的网络图生成工具NETDRAW绘制区域治理网络的可视化结构图谱,如下图2所示。

图2 2003~2014年长三角城市群区域治理网络结构图

长三角25个城市自调研的初始时点2003年就全部加入合作行动,区域内初步形成了多边、复杂、互动的网络结构。从联结强度上看,大量合作联结是出现在以围绕上海为中心的苏南和浙北地区之间,出现了局部的密集网络结构。长三角区域内不同治理主体间通过多元化、多层次、宽领域的合作联结机制涌现出了一个宏观层面的区域治理网络。

(二)主体位置结构分析

对于长三角城市群区域治理网络内主体地位的微观结构分析,参考社会网络理论中核心-边缘结构进行测度。核心-边缘结构主要通过把网络中的节点按照重要性程度区分为核心与边缘位置。核心-边缘结构模型分析可以对网络“位置”结构进行量化分析,区分出网络的核心与边缘,从而达到简化复杂网络和聚焦网络关键结构的目的[13]。核心-边缘结构分析有助从关系定量角度研究区域治理,目的是对主体间合作中表现出来的核心-边缘模式进行量化处理。Andrew和Feiock认为高度碎片化的都市区是由一个核心区域和一个边缘区域组成,区域治理应该可以通过多主体联合提供一系列的公共服务合作安排进行连接。运用核心-边缘结构理论解释分析区域不平衡现象,为理解区域治理与区域动态整合过程提供启示[14]。因此,分析区域治理网络的核心-边缘结构,对认识主体间合作关系特点,解决区域均衡发展问题具有重要的理论和现实意义。

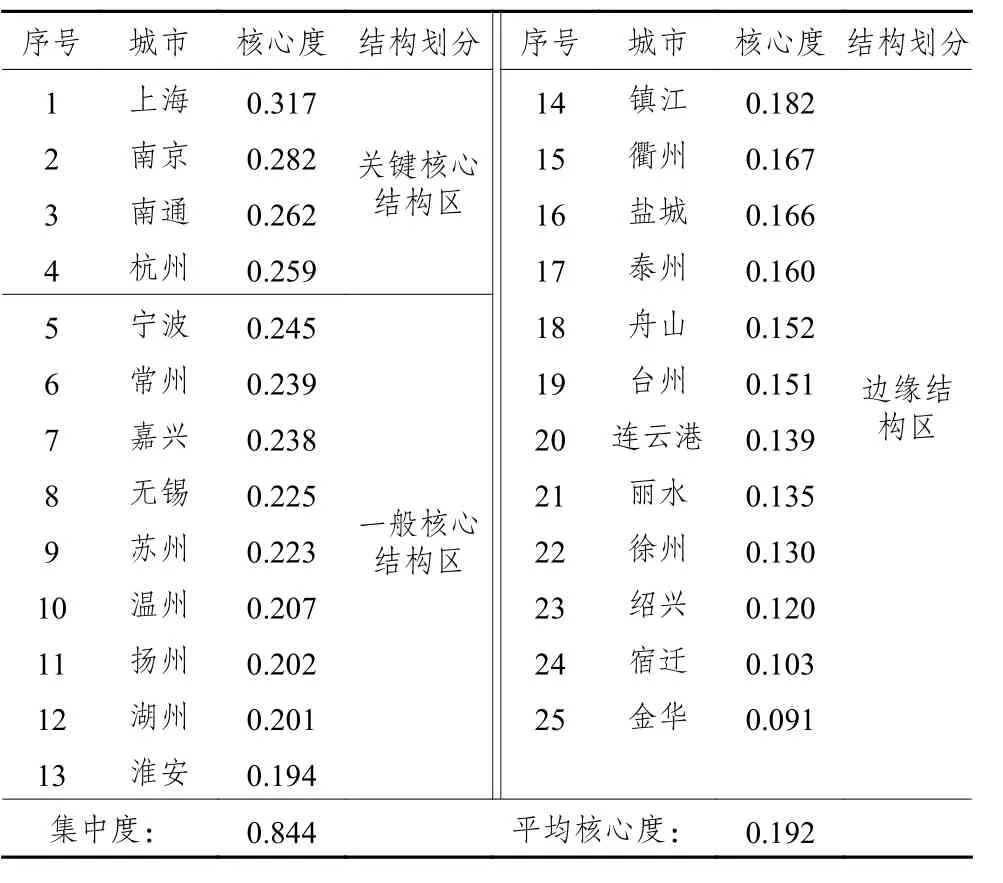

由于核心-边缘结构是由不能分割成若干互斥子群,但可分为核心块和边缘块,核心块节点间关系紧密而外围边缘关系稀疏的一种网络结构。本研究采用了核心度和集中度指标来测度核心-边缘结构,其优点是不但能够区分出核心块与边缘块点集,还能判定各节点在网络中的相对位置。核心度的基本算法是找到一个长向量,该向量与其转置向量乘积得到的结构矩阵与原关系数据矩阵间相似程度较高,将该向量经标准化处理后即得到核心度向量,核心度值越大,节点距离点集中心越接近。集中度是测度形成的结构矩阵与理想模型的核心-边缘矩阵(理想模型中核心节点核心度值为1,边缘节点核心度值为0)的相似性程度,集中度值越高,则网络的核心-边缘结构特点越明显[15]。利用UCINET软件中的Core-Periphery模块对区域治理网络的核心-边缘结构进行分析,具体结果见下表2。

表2 长三角城市群区域治理网络的核心边缘结构分析

由上表可见,25个城市地区其中有13个节点核心度超过平均核心度0.192,集中度达到最高值0.844,表明了区域治理网络存在一定的核心-边缘结构。本研究将节点分为关键核心结构区、一般核心结构区和边缘结构区。处于中心核心结构区的节点有4个,上海、南京、南通、杭州核心度最大,位于资源信息交换的关键核心区域;这些核心行动节点比处于边缘位置的节点拥有更多的联结,产生更大的权力影响和丰富的社会资源,与其他城市节点的合作互动的广度和深度也更大。第二类为一般核心结构区,节点包括宁波、常州、嘉兴、无锡、苏州、温州、扬州、湖州、淮安,它们在网络中位于相对核心的位置,但对区域治理与合作交流的影响相对于中心核心区较弱。其余12个城市节点属于边缘结构区,边缘结构点依附于区域治理网络而“生存”,需要网络为自身发展提供支持或从网络中获取收益,对比这些城市经济社会发展指标,多数为经济基础稍差,发展相对滞后的地区。

通过研究发现区域治理网络存在一定程度的核心-边缘结构特征,揭示出区域治理主体间合作关系的非均衡性。核心群体拥有的资源控制权力更强,易主导区域治理网络;边缘行动主体从属于网络,需要更多的辐射和拉动效应刺激合作发展。由于地方间合作能够使达到规模经济和交易成本最小化,地方间合作能够影响主体间博弈关系,通过要素的帕累托最优实现核心区域和边缘区域的分化[16]。因此,本研究得出的部分结果也从实证角度验证了锁利铭等关于地方间合作能够促进区域内核心、边缘结构分化以及核心-边缘模式对地方间合作具有一定解释力的理论观点[16]。

(三)跨界合作的内部结构分析

治理主体成员间频繁互动和跨越传统行政区划边界的合作能够形成协同效应,较高的跨界合作凝聚对区域发展目标的实现以及提高区域治理能力具有重要作用,而过分聚集的群体可能为谋取内部私利而产生地方派系斗争,产生不同政区“抱团”恶性竞争的现象,影响区域整体协调发展。对区域治理网络的内部子群的分析可以完整地展现跨界合作的内部结构状态,找出嵌入在合作关系网络中的子群个数,各凝聚子群内治理主体间结构组成及其合作的具体关联模式,能从另一视角考察区域治理网络的内部特征,为区域政策的制定与管理实践提供参考。因此,本研究主要选用建立在可达性距离的凝聚子群分析和构建块模型的网络聚类分析两种方法对区域治理网络的内部结构进行研究。

1. 基于可达性距离的凝聚子群分析

建立在可达性基础上的N-派系是一种研究紧密小群体的分析方法。在子图中任何两个点之间的距离最大值不超过n,且再加入任何其他一点后,则不能满足要求,也就是n为派系成员间最大路径长度。具体定义为:对所有的ni∈Ns来说,如ds(i)≤n,在总图中不存在与子图中任何点的距离不超过n的点。n值越小,最小群体节点数越大,条件越严格,成员之间的联系距离越小、越紧密。

通过对区域治理网络的N-派系反复试验分析,确定N值为1,选择派系最小尺寸为5,输出结果找到17个“1-派系”及其成员构成,矩阵中反映了节点在不同派系中的重叠情况。从结果中发现,温州、金华、丽水三个城市不隶属于任何派系,它们在网络中相对孤立。对17个“1-派系”比较发现其中存在大量节点的重叠,产生了重叠派系,结果难以解释,因此这里引入了Kadushin提出的“社会圈”概念来进行分析。具体步骤的第一步标准是将各派系中2/3成员完全相同的派系合并为一个圈,由此产生了一个或多个圈;第二步是将其与派系合并到一个圈中,只要有1/3的重叠就可以,结果将产生一个大圈或一系列被联系得不是很紧密的派系和点所包围的小圈[17],具体过程如下:

我盯着手里的武器,在我的人生中,从没有料到会握着一把枪,更别说射击了。我感觉这很危险,好像只是碰着它,就可能随时走火伤及他人。

(1)17个“1-派系”;

(2)第一步产生的社会圈(6个):{上海 南京 扬州 常州 南通 泰州 镇江 淮安}、{上海 南京 无锡 常州 苏州 南通 杭州 宁波 盐城}、{上海 宁波 嘉兴 杭州 湖州 舟山 台州 无锡}、{杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 衢州}、{宁波 嘉兴 绍兴 舟山 台州 衢州 湖州}、{南京 连云港 宿迁 徐州 淮安};

(3)第二步产生的社会圈(3个):{上海 南京 扬州 常州 南通 苏州 泰州 镇江 淮安 盐城 杭州宁波}、{上海 杭州 宁波 嘉兴 湖州 舟山 台州 绍兴衢州 无锡}、{南京 连云港 宿迁 徐州 淮安}。

区域治理网络的社会圈中包含了上海、南京、常州、南通、杭州、宁波、嘉兴等“共享元素”。为验证N-派系和社会圈的分析结果,又使用Faction功能进行“指定数目”的宗派分析,总体上将25个主体指定为三个派系。

CLIQUE 1:{上海 南京 无锡 常州 苏州 南通扬州 镇江 泰州};

CLIQUE 2:{杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山台州 温州 衢州 丽水};

CLIQUE 3:{金华 连云港 宿迁 徐州 淮安盐城}。

通过对比不同社会圈层次派系内结构,发现其中上海、南京是大部分派系的“共享元素”,无锡、杭州、宁波在各派系中出现频率也较多,说明围绕这些节点所形成的凝聚子群在整体网络的嵌入程度较高,具有局部权力和资源的集中趋势,凝聚子群间存在相互交叠现象。区域治理网络内部的凝聚子群分布结构与各城市地区所属的省级行政区划高度一致,且每一个子群内都拥有若干核心治理主体,说明区域治理网络的关系结构仍以省域为边界的同质性主体间合作为主,区域治理网络存在一定的省际边界阻滞效应,但不同子群内存在若干核心主体元素共享的现象,这些主体已成为跨界合作形成的重要枢纽。上述研究结果与杨龙、刘海媛关于省内区域合作最易推动、一个地方同时加入规模不同的区域合作以及存在“环环相扣”式的合作结构的结论相一致[18]。基于可达性距离和社会圈的分析途径明确了区域治理网络的凝聚子群所包含节点范围,凝聚子群间交叠的跨界合作结构关系,更清晰地识别出了掌握资源和主导区域合作治理发展方向的关键城市群体。

网络内部结构的分析可以从结构对等性的角度对行动者进行分类。块模型分析方法能提供关于各个位置或者各个子群(而不是行动者)之间的关系,因而研究的是网络的总体特征[19],每个聚类中的各行动者都具有结构对等性。块模型构建的一般用CONCOR法、层次聚类方法或多维量表法对分区进行图像化表征。

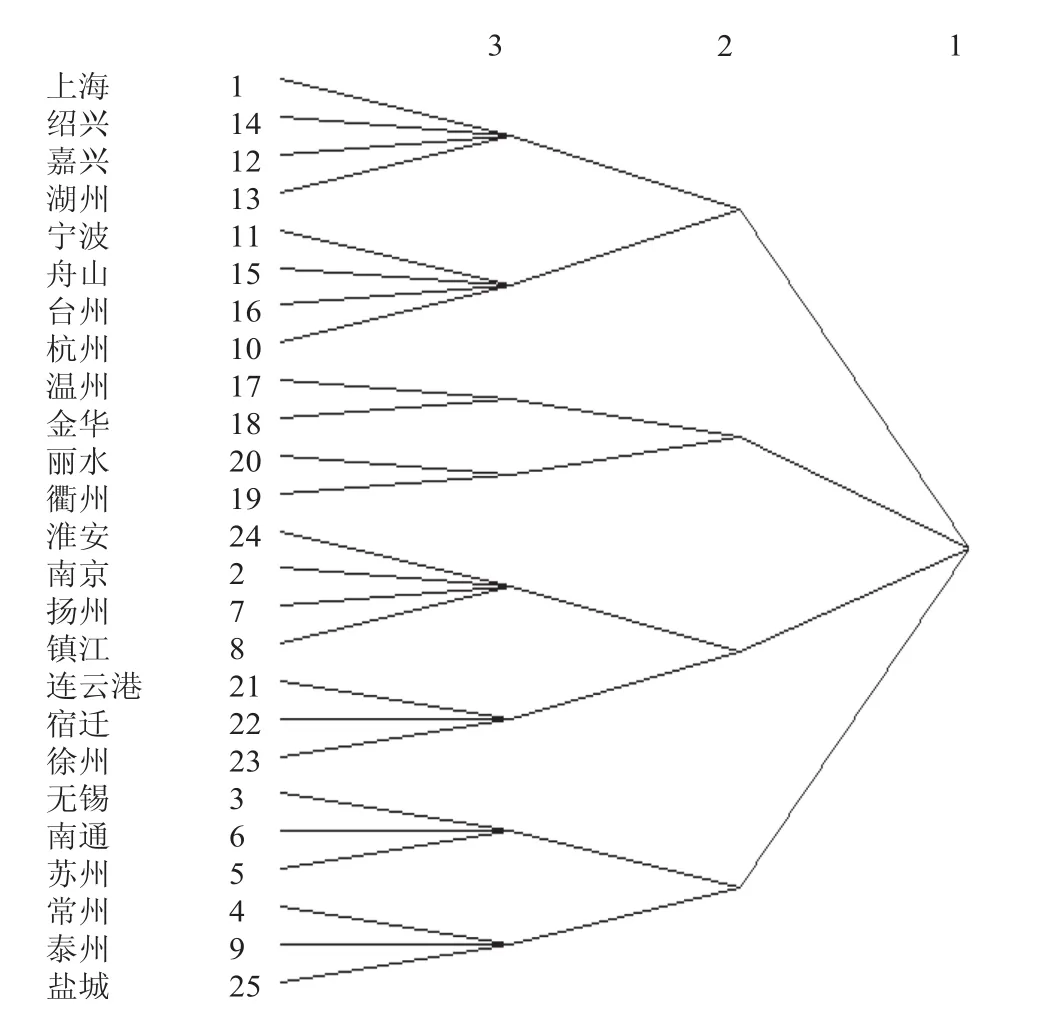

(1)基于CONCOR方法的聚类分析

CONCOR是一种迭代相关收敛法,其原理是对一个矩阵的各行或列间的相关系数进行重复计算,最终将产生一个仅由1和-1组成的相关系数矩阵,从而达到简化数据的目的[17]。CONCOR可以直接分析多元关系及赋值关系矩阵,经过多次迭代后,能利用树形图呈现出各位置之间的结构对等性程度,并标识出各位置上所拥有的网络成员。利用CONCOR法对区域治理网络的主体节点进行相似性分析,可计算主体间合作的亲疏关系和存在多少个子群以确定治理网络的聚类结构,分析结果如下图3所示。

图3 长三角城市群区域治理网络聚类分析子群分布图

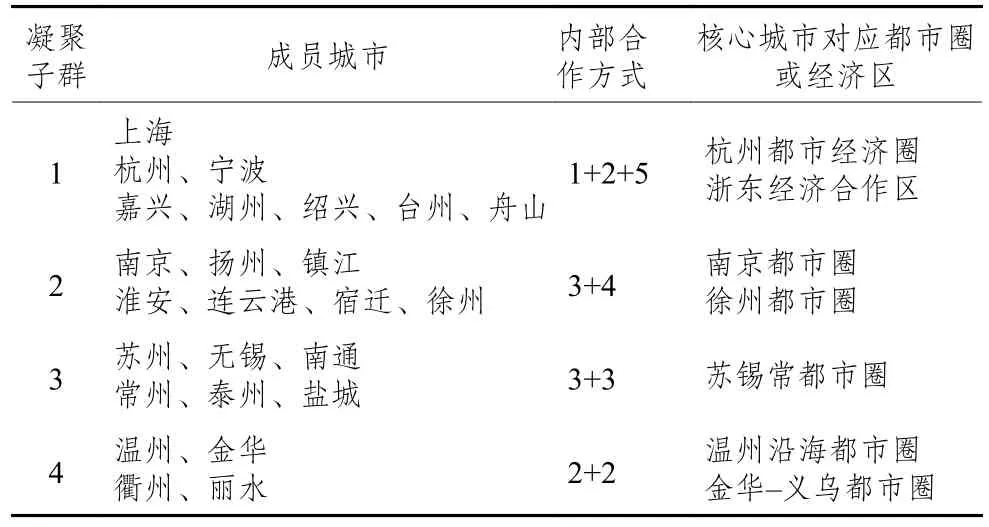

上图显示,长三角城市群区域治理网络内存在以下四个的凝聚子群:

第一,以上海为领衔,杭州、宁波为两翼带动嘉兴、湖州、绍兴、台州、舟山的雁阵形沪浙协作子群;第二,以南京为核心的镇江、扬州苏中地区领引淮安、连云港、宿迁、徐州苏北地区的南北合作集群;第三,苏州、无锡、南通与常州、泰州、盐城双轮驱动的凝聚子群;第四,温州、金华协同衢州、丽水联动发展的浙西南凝聚子群。各凝聚子群内部合作连接的结构关系如下表3所示。

表3 长三角城市群区域治理网络内部合作结构分层

通过图表中与区域城市群发展实践的相互印证发现,治理网络子群分布结果与城市群地理分布和都市圈规划范围基本一致,呈现出核心、轴线及网格化结构的多维嵌套模式,在同一凝聚子群中,城市间合作关系具有很强的相似性。

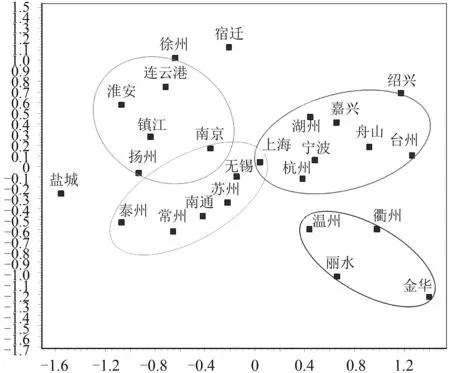

(2)基于MDS方法的聚类分析

运用多维量表法(MDS)等多种方法能对同一矩阵分析起到相互补充的作用。MDS方法可以对赋值矩阵数据开展分析,给出其在多维度空间上的远近关系。MDS可以将行动者之间关系截面中所表现的异同模式以多维度形式表现出来,量表中各点间的距离代表两个点实际的距离,如果分析的是相异性的距离数据,则距离值越小表示两点间相似性越高[19]。通常情况下,MDS输出的是二维平面图像,由于不能将数据毫无失真地压缩到2-维度中。对此研究者给出了一个“压缩指数”来刻画失真程度,该指数取值范围为(0,1),并且对于节点数为N的矩阵有如下经验值:当0〈N≤20时,Istress〈0.12;当20〈N≤100时,Istress≤0.2。下图4是对区域治理网络进行非量纲MDS分析的结果。

从分析结果看,压缩指数为0.149,即表明利用MDS“再现”治理主体间合作关系时候,失真度在允许范围内。为能更清楚地识别距离较小的点对或点集,在图中添加了标记圈,圈内点对之间距离较小,说明它们在网络中的结构相似性较大。从图中可见,区域治理网络中形成了四个距离较近的点集,在这些凝聚子群中各城市主体之间的关系非常“亲近”,内部结构相似性很高。通过两种方法的网络聚类分析,结果揭示出区域治理网络内部存在着若干治理主体集群,它们内部主体之间互动频繁、合作密切,联结关系强度高。说明区域治理网络的建立有利于推动区域城市内部协同合作,促进区域内部资源要素的流动与治理能力的提升。但也可看出,区域治理网络的同一省级行政区划内部同质性主体间合作关系强度很高,而跨省际的合作关联则相对较弱,区域治理网络内部的跨界合作结构一定程度上存在着省际边界阻滞效应。

图4 长三角城市群区域治理网络的多维量表分析图

四、结语

本研究将社会网络理论和方法引入到区域治理与区域合作研究中,阐释了区域治理网络内涵及其网络联结机制的形成机理,结合长江三角洲城市群历年的区域合作发展状况,对区域治理网络的整体结构、内部特征和个体位置角色等进行了实证分析。研究发现,长三角城市群区域内政府、社会和市场等多元治理主体间构建了多元的合作联结机制,区域治理网络结构体系初步形成。网络整体结构稳定、联通性好,以往单纯由地方政府作为区域合作行动唯一主体的状况正逐步改变。存在主体间关系发展不均衡和一定程度核心-边缘结构等特征,少量核心主体占据了控制资源的关键位置,但同时也成为跨界合作形成的重要枢纽,在区域合作中扮演了助推人和共享者的角色。区域内形成了若干凝聚小团体,呈现出“环环相扣”式的合作结构模式。同一省级行政区划内部治理主体间表现出局部密集的强合作关系,而跨省际的合作关联则相对较弱,就近“抱团”和省际边界阻滞效应明显,要维持改善区域治理网络的各种能力,需要进一步培养深度的跨界纽带关系和合作交互机制。在当前区域内多维度、多层次集体行动的复杂化与耦合化背景下,对区域治理主体间合作联结关系的准确把握以及对治理网络结构的深入分析,能揭示出区域合作状况与区域治理体系结构,为中国城市和区域协同发展战略和政策制定提供重要依据。

[1] KLAUS S. Cooperation and competition in network governance: Regional networks in a globalised economy[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 2008, 20(6): 547-560.

[2] MATTI C. Regional network governance and governance: The case of transportation[C]// Conference on the 6th International Seminar on Regional Innovation Policies.Lunds Kommun: Lund University, 2011: 1-17.

[3] SCOTT K M. Exploring regional network governance[D]. Saint Louis: Graduate School of Saint Louis University,1998.

[4] FOTELA T, HANSSEN G S. Meta-Governance of regional governance networks in Nordic countries[J]. Local Government Studies, 2009, 35(5): 557-576.

[5] HOLMEN A K T. Governance networks in city regions: In the spirit of democratic accountability?[J]. Public Policy and Administration, 2011, 26(4): 399-418.

[6] AYRES S, STAFFORD I. Managing complexity and uncertainty in regional governance networks: A critical analysis of state rescaling in England[J]. Regional Studies, 2014, 48(1):219-235.

[7] BLANCOl I, LOWNDES V, PRATCHETT L . Policy networks and governance networks: Towards greater conceptual clarity[J]. Political Studies Review, 2011, 9(3): 297-308.

[8] 董树军. 城市群府际博弈的整体性治理研究[D]. 长沙:湖南大学, 2016.

[9] 刘文祥, 郑翠兰. 区域公共管理主体间的核心关系探讨[J]. 中国行政管理, 2008(7): 92-95.

[10] E.S.萨瓦斯. 民营化与公私部门的伙伴关系[M]. 周同忍,等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 70-90.

[11] 张紧跟. 论珠江三角洲区域公共管理主体关系协调[J]. 学术研究, 2011(1): 49-56.

[12] 沈荣华. 市场、政府与社会:地方治理的互动机制[J]. 中国行政管理, 2006(7): 110-111.

[13] 闵红平, 刘虹, 郑彦宁, 等. 基于CSSCI的多学科网络引文网络期刊核心——边缘结构分析[J]. 西南民族大学学报:人文社会科学版, 2013, 34(2): 233-236.

[14] ANDREW S A, FEIOCK R C. Core-peripheral structure and regional governance: Implications of Paul Krugman’s new economic geography for public administration[J].Public Administration Review, 2010, 70(3): 494-499.

[15] 魏晓俊, 谭宗颖. 基于核心-边缘结构的国际科技合作网络分析[J]. 图书情报工作, 2006, 50(12): 35-38.

[16] 锁利铭, 马捷, 李丹. “核心-边缘”视角下区域合作治理的逻辑[J]. 贵州社会科学, 2014(1): 52-57.

[17] 刘军. 整体网分析讲义: UCINET软件实用指南[M].上海: 格致出版社, 2009: 132-182.

[18] 杨龙, 刘海媛. 国内区域合作的空间分布特征初探[J]. 学习与探索, 2010, 191(6): 64-68.

[19] 刘军. 法村社会支持网络——一个整体研究的视角[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 220-260.

Regional Governance Network, Network Linking Mechanism and Cross-boundary Cooperation Structure: Evidence from Yangtze River Delta Urban Agglomeration

LI Xiang

(Shanghai Lixin University of Accounting and Finance Shanghai 201209 China)

Regional governance network which are multi-actors involved, multi-functions, and multi-levels interacted is becoming an important mechanism to resolve regional public issues and enhance the overall carrying capability. This research applies the social network analysis method, studies the formation mechanism of regional governance network linking relationships, presents an empirical research on governance networks of Yangtze River delta urban agglomeration, and investigates the overall structure, individual position, and cross-boundary cooperation structural logic of regional governance network. The result shows that the governance network with the participation of government, market, and society has emerged in the Yangtze River Delta. The development of actors’ relations presents a certain degree of core-periphery structure characteristic. There are several nested cohesive subgroups in the region. The phenomenon of consociate inside Province and interlocking structure cooperation model is obvious, and the core cities have became an important hubs for cross-boundary cooperation.

regional governance network; collaborative linking relationship; Yangtze River Delta urban agglomeration; social network analysis

D035

A

10.14071/j.1008-8105(2017)04-0008-07

编 辑 张莉

2017 - 03 - 16

教育部人文社会科学研究青年基金项目“区域治理视野下的公共管理系统竞争与协同机制研究”(11YJCZH087).

李响(1982- )男,上海立信会计金融学院财税与公共管理学院副教授,行政管理系主任.