从技术性标准到价值性标准

——道德判断依据的认识论追问

2017-08-07罗明星

□罗明星

从技术性标准到价值性标准

——道德判断依据的认识论追问

□罗明星

同样是生命,婴儿受道德保护而胎儿被道德遗弃;同样是婚外异性交往,握手受道德赞美而接吻却受道德谴责。这貌似荒诞的道德图景正是我们真实的道德生活。究其原因,乃是因为价值性的道德判断引入了技术性标准。尽管技术性标准可能带来道德合理性的损害甚而引发道德纷争,但我们仍然必须承认技术标准成为价值标准的道德事实,并主动导引道德判断过程中技术性表达的价值转化。

技术性标准; 价值性标准; 道德判断; 认识论

道德判断是人类价值认知的过程,直接关涉道德的技术性标准与价值性标准。技术性标准是以技术指标对认知对象进行评价的标准,一般针对认知对象的实体属性,带有典型的物质性特点与可量化特征。与技术性标准相对应,价值性标准则以价值指标对认知对象进行评价,一般针对认知对象的关系属性,带有典型的精神性特点与定性化特征。按常理,技术性标准与价值性标准属于不同的标准系列,二者不可能也不应该混同,但事实上,道德判断的过程中这种混同却发生了,技术性标准转化为价值性标准,已然成为道德判断的常态。

一、技术性标准怎样成为了价值性标准

道德是价值性的文化存在,基于道德对主体行为进行善恶判断,遵循的是道德的价值性标准。但是,价值性标准的“标准”如何定位?这似乎非常玄妙的形而上悬问,答案其实非常简单,一件普通的形而下器物即可成为善恶划界的标准,因为器物可以作为技术性工具标注道德的价值属性。为了生动展现技术性标准成为价值性标准的道德图景,我们通过两个典型案例进行说明。

案例一:

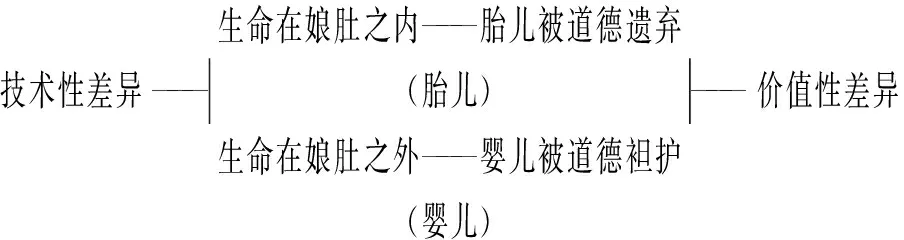

一个八个月大的胎儿可以通过合法堕胎将其扼杀,既不受法律惩罚,也不受道德谴责。但是,同样是这个八个月大的胎儿,只要其从娘胎出来成为一个婴儿,如果其被扼杀,人类的法律称之为犯罪,道德则会将扼杀者诅咒为人性灭绝。胎儿和婴儿有什么本质区别?没有,他们都是鲜活的生命,只是隔着母亲的一张肚皮而已。人类给婴儿赋予法律权利和道德权利,使婴儿成为受保护的人格人,却将胎儿排除在法律权利和道德权利的保护之外,强制剥夺了胎儿的人格人权利,使胎儿与动物一样处在人类道德的非保护状态。在这里,我们目睹的道德荒诞剧情是,同样的生命,仅仅因为胎儿与婴儿的技术性差异,却导致了截然相反的价值性差异:胎儿因为在娘肚之内,被道德所遗弃;婴儿因为在娘肚之外,被道德所袒护。一张肚皮,因且仅因内外的不同,决定了胎儿与婴儿完全不同的道德际遇。

生命在娘肚之内———胎儿被道德遗弃技术性差异———(胎儿)———价值性差异生命在娘肚之外———婴儿被道德袒护(婴儿)

人类的道德之所以没有成为胎儿的道德*当然,在反对堕胎的宗教文化里例外,如罗马教廷直到今天仍然反对堕胎。,人类给出的理由冠冕堂皇:胎儿是不具有人类社会成员资格的人格人,胎儿没有交往,还不具备人类最基本的社会属性,因此对胎儿无所谓道德可言。这口气与对动物的口气一样,本质上却是人类对自己良心的巧妙自欺,借用孟德维尔的说法,是人类以道德的名义制造的“好看的罪恶”。我们要问的问题是,“肚皮内外”这一技术性标准能否构成胎儿与婴儿道德境遇差异的价值性标准?

男女婚外接吻———道德谴责技术性差异——————价值性差异男女婚外握手———道德赞美

案例二:

“忠贞”是古老的婚姻诫条,为中西方主流道德文化所推崇。“忠贞”作为婚姻道德规则的合理性体现在:它通过维护性行为在夫妻之间的惟一合法性,抑制了不贞行为带来的可能性婚姻损害,有利于维系家庭作为社会细胞的完整。正是由于“忠贞”实现了价值的正向表达,从而使其超越时空成为一条普适性的伦理规则。作为对“忠贞”道德准则的伦理维护,我们的社会坚决排斥已婚者在婚姻之外的异性接吻行为。但是,有疑可问的是:为什么婚姻之外的男女接吻就是有伤风化并要遭受道德谴责,而男女握手却是懂得礼仪反而受到道德赞美?

客观上,男女接吻与男女握手本身并不存在价值意义上的区别,至多只是生理意义上的差异,仅仅体现为男女接触器官的不同而已。假如我们的道德将男女握手规定为通奸,将男女接吻规定为礼仪,那么,握手的男女就会像今天接吻的男女一样遭受道德谴责,当事人也会感到道德的羞耻。麦特·里德雷以更露骨的方式对此进行了说明:“试想一下:性交通常是在大庭广众之下进行,而吃饭却是个人隐私,需悄悄行事,这个世界似乎没有理由不可以变成这样,那时人们会觉得躲到某个地方性交的人甚是奇怪,而如果谁吃饭时被当众逮住则成了奇耻大辱。”[1]89由此可见,神圣的婚姻道德其实并没有想象的那样神圣,只是基于对不同生理行为的认知差异形成的习惯性心理而已。婚外接吻者被道德所谴责,与其说是他们的道德过错,不如说是道德偶然性形成的历史误会,但误会成为历史,也就具有了历史的必然性。然而,如果婚姻道德要让婚外接吻者表示内心的道德臣服,婚姻道德必须回答:以一种技术性的生理标准作为道德判断上的价值定性依据,其本身是否合理?

二、 技术性标准为什么会转化为价值性标准

既然技术性标准转化为价值性标准会带来明显的道德异议,道德判断理应自觉规避这种转化,但事实上,这种转化一直伴随道德发展始终,原因如下所述。

(一)道德表达必须借用技术形式

道德虽然是价值性存在,但是,道德的价值性表达只有借助技术形式才能够为道德主体所认知、理解与践行。技术形式可以将抽象的道德理念以直观的经验具象呈现于道德主体,为外律性道德濡化为主体的内在德性提供价值中介,最终为道德社会化开辟有效路径。生活中,道德表达的技术形式可以说司空见惯。比如,生活中什么样的人最高尚?这是一个价值性问题,但借助技术形式却可以做到一目了然。同样的经济能力,一个人为慈善事业捐款一百元是高尚,捐款一万元是更大的高尚。当我们以金钱为介质对道德高尚进行解读时,金钱就成为价值性表达的技术形式。然而,由于精神与物质的不可通约性,当精神性的道德借用物质性的技术形式加以表达的时候,可能会由于物质与精神的不同特质而出现表达上的障碍。就如案例二所呈现的情境,人类的婚姻道德要求夫妻之间保持忠贞,但怎样才算忠贞?我们不能从纯粹的主观动机对夫妻的忠贞进行检测,因为主观动机作为精神性存在不能为经验所直观,不具有操作的有效性。因此,婚姻道德就不得不借用了物质性的技术标准,以承认配偶身体的专属性作为衡量忠贞的标准,而且特别将身体的专属性锁定在与性直接关联的身体器官上。所以,道德的价值表达不得不借用技术形式,既是一种必然,也是一种必然的无奈。

(二)功利动机驱动下的心理联想

一般来说,技术性标准关注的是认知对象的实体性问题,与是非相关;价值性标准关注的是认知对象的关系问题,与善恶相涉。所以,道德判断过程中技术性标准向价值性标准的转化,本质上即从“是” 向“应该”的转化,这就回到了古老的休谟问题。休谟问题的实质是事实命题与价值命题的关系问题,休谟认为,关于事实命题之“是什么”的问题,科学可以回答;而价值命题之“应该怎样”的问题,科学则不能回答。但是,“在我所遇到的每一个道德学体系中……我却大吃一惊地发现,我所遇到的不再是命题中经常的‘是’与‘不是’等连系词,而是没有一个命题不是由一个‘应该’或一个不‘应该’联系起来的”[2]509。休谟看到了“是”转化为“应该”的非理性,但他将其理解为基于心理联想形成的认知习惯。我们从休谟的理论中得到的启示是,至少在道德领域,“是”与“应该”不可分离,因为道德主体总会在功利动机的驱使下,在“是”与“应该”之间建立下意识的心理联想,这种联想不需要意识的自觉甚至也不受意识的控制,将技术性标准转化为价值性标准,成为“是”向“应该”转化的既定程式,一切均在习惯性的思维与行为中悄然完成。虽然,就像“是”向“应该”的转化具有显而易见的疏漏一样,道德判断过程中技术性标准向价值性标准的转化,也具有显而易见的缺陷。但是,基于功利动机的驱动,道德主体会习惯性地无视这些缺陷。我们几乎可以从每一种技术性标准转化为价值性标准的道德案本中,找到道德主体与道德事实之间清晰的利益关系,并窥见道德主体在功利意识驱动下对心理联想的放纵。正如案例一,人类为什么认可堕胎的合理性?原因很简单,如果人口无节制的出生将会直接对活着的人们构成资源上的威胁,因此,为了活着人们的公共福利,社会就有意识地将胎儿与婴儿进行所谓人格人的区分,将胎儿遗弃在道德的保护伞之外。所以,麦金太尔说的对:“根本不存在价值的事实,‘事实’成为摆脱了价值的东西,对于‘应当’、解释以及评价而言,‘是’成了一个陌生物,‘是’与‘应当’分离的结果是,‘事实’改变了它的性质。”[3]106所以,道德要成为道德,为了价值上的“应该”,必须有技术上的“是”的支持,必须将“是”转化为“应该”。

(三)铺设共同体的“去耻化”路径

懂得羞耻,是人类道德高贵性的重要表征,诚如马克·吐温所说,人是这个世界上惟一知道羞耻和需要知道羞耻的动物。但是,羞耻感之于人类是一把双刃剑,作为自我否定性情感,它在彰显人类的精神高贵时,亦可能带来负面的心理压抑。尼采曾经对以内疚为标志的羞耻感提出质疑:“‘内疚’带来了最严重、最可怕的疾病,人类至今还患有这种疾病,这就是人因为人而痛苦,人因为自己而痛苦。这是与野兽的过去完全决裂的结果,是突然跃进新的状态和生存条件的结果,也是向迄今一直作为人的力量、乐趣和威严之基础的过去本能进行宣战的结果。”[4]61所以,内疚尽管拥有道德上的崇高,却也可能成为人的精神上的苦役。没有内疚精神的人会陷入道德上的无耻,内疚过度的人则会陷入生活上的无趣。对共同体而言,群体性的内疚可能制造悲观性的生存氛围,降低共同体的集体福利,不利于共同体的可持续发展。因此,共同体可能通过文化的构造让其免于陷入群体性内疚,而技术性标准转化为价值性标准,就成为规避群体性内疚的有效选择。毕竟,“人的理性当然有一个无可否定的感性层面的使命,即照顾感性的关切,并且为今生的幸福起见,以及可能的话,为来生的幸福起见,制定实践的准则。”[5]66事实上,人类的确制定了这样的规则。例如,堕胎行为本身,不管人类以怎样堂而皇之的理由确证其合理性,对亲历者而言,让一个跳动的生命失去活性,我们总会有本能的羞耻感。但是,将胎儿与婴儿的技术差异转化为价值性差异,并将胎儿排斥于人格人之外,客观上铺就了人们的“去耻化”路径,就像“去罪化”有利于减轻人的罪恶感一样,“去耻化”亦有利于减轻人们道德上的内疚感。

三、技术性标准转化为价值性标准的道德困扰

由于技术性与价值性特质不同,技术性标准转化为价值性标准必然带来道德的困扰。

(一)技术性对道德合理性的价值伤害

按照康德的理解,道德的合理性有赖于其被格准为一个普遍律令,即保证道德律令从形式上能够具备普遍有效性。道德的普遍有效性要得以成立,在逻辑上至少需要两个条件 :人际共识和价值共识[6]。人际共识是指道德律令达到了全面性的主体认同,价值共识则是道德律令实现了多元文化背景下的价值通约。可以说,普适性道德基本上都具备了这样的先在条件。然而,即便是具备了人际共识和价值共识的道德,未必就具有了应然性的价值合理。可能的情况是,当技术性标准转化为价值性标准,或者说,价值性标准源于技术性标准时,基于技术性标准达成的价值共识很可能只是形式上的虚假共识。因为,技术性标准作为价值性依据,技术本身的非人特质可能忽略甚至藐视道德的人性基础,客观上构成对道德主体价值判断力的强制及精神自主性的贬抑,即便道德主体基于社会习俗表面上从属于既有共识,但却并不意味着共识成为主体精神世界的道德自觉。正如我们所见,即使所有的人均认为堕胎合理,但这种合理仍然只是基于共同体利益的合理,回归人性本身,人们不会给无辜胎儿的生命被剥夺投下道德的赞成票,更不会认可以肚皮作为技术分界线对生死进行道德的划界。从某种程度来说,技术性对道德合理性的价值伤害具有绝对性,区别仅仅在于伤害程度的大小,这是由技术的非人特质引申出的必然后果。

(二)技术性引发道德纷争

技术标准转化为价值标准,技术性差异也必然转化为价值性差异。由于道德的价值性差异直接表征着道德主体的不同利益,基于各自的利益考量,道德主体总是对符合自身利益的道德表示认可,对违背自身利益的道德表示拒绝,于是,利益的冲突与价值的排斥同步呈现于现实的道德生活中。正因如此,在技术性标准成为道德判断依据的同时,技术性差异导致的道德价值冲突就不可避免地发生了。

我们以男女性别道德的冲突为例进行说明。科学与常识均告诉我们,男人更具“理性”,女人更具“感性”,这是男女两性基于生理不同而产生的技术性差异,无所谓优劣之分。但是,当“理性”引申出“公正”“感性”引申出“关怀”,“理性”与“感性”的技术性差异就转化为“公正”与“关怀”的价值性差异。今天,由于“公正”相对于“关怀”在社会道德生活中处于强势地位,“公正”与“关怀”的地位不平等,直接引发了男性道德与女性道德的激烈冲突。女权主义者认为,人类今天的道德隐含着女人的“他者”身份,女人只是道德的服从者,而不是道德拥有者。因为西方主流文化一致强调理性,并将男人与女人通过理性与感性相区别,男人成为理性的代名词,男人的道德也成为了道德的代名词。所以,人类文化对“理性”的赞美实质上是男人的文化专制,是对作为“感性”的女人的道德歧视,严重忽略了“感性”之于人类进步的价值。我们在此并不讨论男性的“公正”道德与女性的“关怀”道德是否平等,我们关注的是,女权主义者的道德抱怨根源于一个前提性设置,即“理性”表征“公正”“感性”表征“关怀”,正是男女性别的技术性差异导致了男女道德的价值性差异。其实,我们完全可以进行另外一种假设,将“理性”与“公正”“感性”与“关怀”进行切割,很快就会发现,“公正”与“关怀”都是人类珍贵的美德,即便“公正”真的像女权主义者认为的那样具有主导地位,“关怀”的确受到冷落,但由于这样的道德格局与男人的“理性”和女人的“感性”无相关涉,即男女性别的技术性差异不介入道德的价值性评价,女权主义者的道德抱怨也就没有了,男女性别的道德冲突也消逝了。可惜,这只是也只能是一种假设,因为道德判断过程中的技术性介入,已然是不可更改的客观事实。

四、如何对待技术标准向价值标准的转化

技术性标准向价值性标准的转化既然客观存在且无法避免,理性对待当然是最明智的选择。

(一)承认技术性标准转化为价值性标准的道德事实

价值性的道德判断以技术性标准为依据,虽然可能给人以直观上的荒谬,但却并不否认其现实上的合理。道德发展史给我们呈现的道德景观是,技术性标准不仅可以成为道德的判断依据,而且可以成为道德合理性的依据。因为,道德的合理性并不简单取决于道德的道义性质,关键在于主体的道德话语权,而主体道德话语权的实现则主要依靠技术性力量的支撑。林肯曾经用狼与羊的关系来说明道德公正。狼对羊说:“狼吃羊是公正的。上帝之所以将狼造得比羊强大,就是为了让狼吃羊,狼吃羊最好地体现了上帝的意志。”羊对狼说:“狼吃羊是不公正的。上帝之所以造羊和狼,说明狼与羊一样有生存的权利,狼吃羊违背了上帝的意志。”狼吃羊到底公正与否?如果仅仅从道义来看,狼与羊对公正的解读均具有合理性,但最终的答案却在狼的手中。因为最终的答案并不取决于价值性的道义合理,而是取决于技术性的力量强大。狼相对于羊,拥有体力上的绝对优势,这种技术优势成为事实上的强权,并让狼获得了公正的终极话语权。这一结局让道德家感到悲观,但却是人类道德的真实写照。纵观人类历史,我们会发现,道德永远属于强者一方,强者凭借自己对道德的话语权,对道德进行符合自身利益的解读,并通过自身权力赋予道德以历史合理性,强迫弱者对道德加以认同。作为技术力量上的弱者,虽然亦有道德上的至上追求,可在没有权力保证之前,却不会有属于自己的道德。所以,既然道德的判断离不开技术性,就必须承认技术性标准的合理性,不能对道德判断的技术性依据加以简单的情绪性否定,而应该通过优化技术寻求道德的价值合理性。

(二)主动引导技术的价值性转化

道德的价值呈现必须借助技术路径,但价值的技术性表达却极易导致技术的价值异化。由于人的技术性认知与价值性认知都属于人的精神性活动,而且价值性表达往往要借助技术性实现,技术的价值性转化就可能成为自动的“机械运动”。例如,美好生活是人们追求的价值性目的,金钱只是服务于美好生活的技术手段,由于美好生活需要借助金钱的技术性表达,人们不断追求金钱,最后,对金钱的无节制追求却让金钱本身成为了目的性存在,技术性的金钱成为了价值性的目的,技术性表达产生了价值性异化。所以,为了避免异化发生,我们必须主动地引导技术的价值性转化,提前预警技术性表达可能带来的价值风险,并通过预置性的价值诠释化解风险。尽管此种方法不一定绝对有效,但却是一种可以尝试的创意性选择。20世纪70年代,加州大学伯克利校区的教育心理学教授阿瑟·詹森(Arthur Jensen) 和伦敦大学的心理学教授艾森克(Hans J. Eysenck)声称,不同种族的智力差别有遗传学的依据。此论一出,立即激起了人们的愤怒,因为这一立论可能让种族歧视变得合理[7]18。其实,心理学家认为不同种族存在智力差别,这诚然只是单纯的技术性表达,并不具有任何价值性意义,之所以引起人们的愤怒,是因为人们在“智力差别”与“种族歧视”之间进行了主观上的价值链接,使得“智力差别”成为了恶性的价值存在。虽然这种价值链接毫无根据,但却成为了客观的道德现实。此时,罗尔斯承担了一个道德家应有的道德责任,他在《正义论》中试图对类似的技术表达进行价值性指引,其开出的药方是承认“域属性”,即设想在纸上画一个圆,那么整个圆圈就是一个“域”,圆圈内的所有各点都平等拥有圆圈内的属性,尽管它们离圆心的距离有远近的不同。照此理解,“智力差别”并不必然带来“种族歧视”,因为智力有差别的人同处于人类共同体这样一个“域”中,均具有人的“域”属性,因此拥有平等的道德人格。虽然罗尔斯的药方不一定有效,但罗尔斯的精神显然值得我们学习,他试图主动寻求技术性表达的价值转化,避免技术性差异转化为价值性对立。

[1](美)麦特·里德雷:《道德的起源》,刘珩译,北京:中央编译出版社2004年版。

[2](英)休谟:《人性论》(下册),关文运译,北京:商务印书馆1991年版。

[3](英)麦金太尔:《德性之后》,龚群译,北京:中国社会科学出版社1995年版。

[4](德)尼采:《论道德的谱系·善恶之彼岸》,谢地坤等译,广西:漓江出版社2000年版。

[5](德)康德:《实践理性批判》,韩水法译,北京:商务印书馆1999年版。

[6] 赵汀阳:《论道德金规则的最佳可能方案》,载《中国社会科学》2005年第3期。

[7](澳大利亚)彼得·辛格:《实践伦理学》,刘莘译,上海:东方出版社2005年版。

责任编辑 吴兰丽

From the Technical Standard to the Value Standard——An Epistemological Questioning on Moral Judgment Base

LUO Ming-xing,GuangzhouUniversity

Same as life, a baby is protected by morality and ethics but a fetus may not; Same as extramarital heterosexual interaction, handshakes are morally praised but kissing may be condemned. This seemingly absurd moral picture actually happens in our daily moral life. Trace back to its source, it is because technical standards are introduced into the value-based moral judgment. Although technical standards may bring damages to moral rationality and cause even moral disputes, we still have to recognize the fact that the technical standards has become the value standards, and actively guide value transformation of technical expression in the moral judgments process.

technical standard; value standard; moral judgement; epistemology

罗明星,广州大学马克思主义学院教授

国家社科基金重大项目“社会转型中的公民道德建设工程研究——以改革开放前沿广东的实践为切入点”(12&ZD007);广东省宣传部“理论粤军”重点项目“岭南先进文化与社会主义核心价值观”(2014-01)

2017-02-20

B82-052

A

1671-7023(2017)04-0038-05