贵州黔西定新勘查区构造特征及其演化

2017-08-07王利选

王利选

(贵州省煤田地质局地质勘察研究院,贵州 贵阳 550081)

贵州黔西定新勘查区构造特征及其演化

王利选

(贵州省煤田地质局地质勘察研究院,贵州 贵阳 550081)

在系统分析勘查区地质资料基础上,结合区域构造特征,揭示了勘查区构造发育特征及演化。结果显示:勘查区构造形态为一穹隆构造,褶曲构造以NE为主,断层走向以NE、NEE为主,倾向NW、SE,均为高角度断层,正断层多于逆断层,断层落差多大于30m,其构造复杂程度为中等构造;勘查区划分为逆断层主控区、断裂构造复杂区、褶皱叠加区、构造复杂区4个构造区块,断裂构造组合样式有:Y型,X型、树杈状及“入”字型、阶梯式、堑垒式;勘查区构造受区域构造控制明显,燕山中期研究区经历了NE-SE向挤压、近NS向挤压和NW-SE向挤压的应力转换过程,奠定了研究区主体构造格架。燕山晚期及喜山期改造先期构造,使断裂构造性质发生转变,形成现今正断层为主体的现象。

定新勘查区;构造特征;组合型式;构造演化

勘查区位于贵州省黔西县北部,直距黔西县城12km。西起金坡白岩脚煤矿,东至渭河,北以安洛、仁和勘查区边界为界,南至甘棠乡,行政区划属黔西县仁和乡、桃园乡、定新乡管辖,面积为211.58km2[1]。勘查区内褶皱、断裂构造极为发育,影响其煤矿煤炭资源的开发及利用。为此,本文通过对勘查区构造特征及其演化进行研究,以期对煤矿的安全生产起到一定的指导作用。

1 区域地质概况

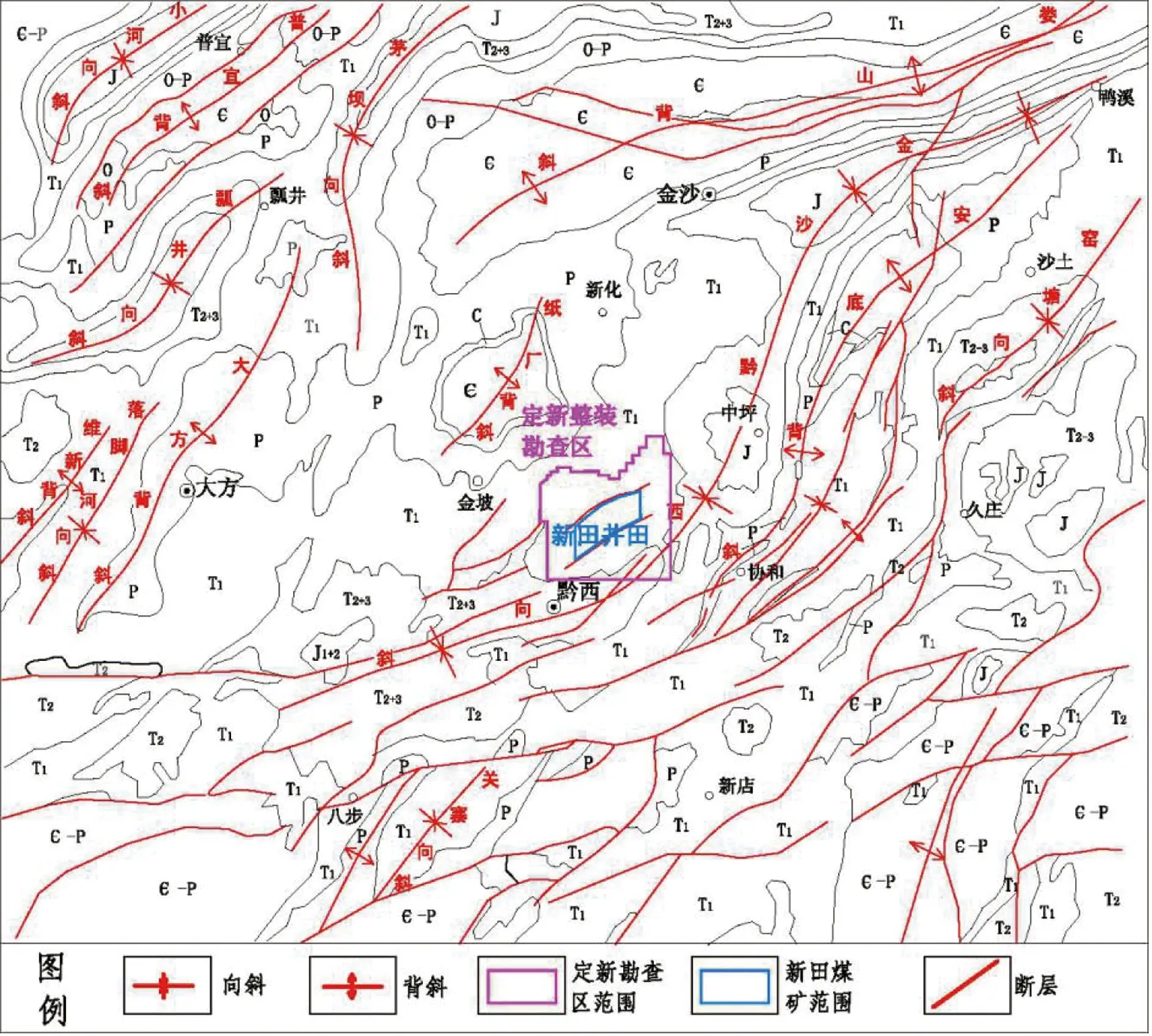

勘查区位于扬子准地台黔北隆起遵义断拱毕节北东向构造变形区内,所在区域亦属于传统称谓的“黔中隆起”腹地(图1)。区域出露地层除奥陶系、志留系、泥盆系缺失外,从震旦系至侏罗系均有分布。区域内构造形迹以一系列北东或北北东向的背斜、向斜及与之斜交的北东、北西两个方向的断裂为主。定新整装勘查区位于NE向的金沙—黔西向斜之北西翼中段,其西北部有纸厂背斜,勘查区主体属于黔西向斜北西翼含煤区。

2 勘查区构造特征

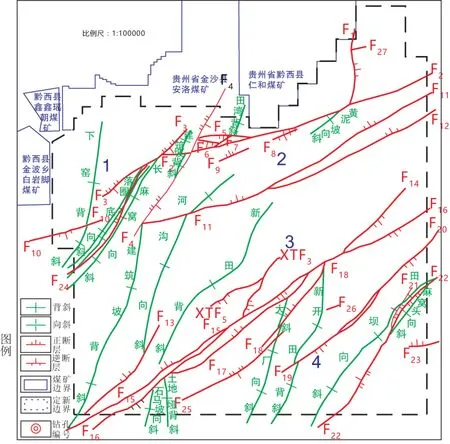

勘查区位于黔西向斜北西翼近轴部地带,其构造形态为一穹隆构造,其内褶曲、断裂均较发育,区内褶曲轴向及断裂走向总体为北东向,主要分布于勘查区的西北及东南部,正断层为主、且较发育,大部为高角度(大于60°),其落差由浅向深逐渐变小;逆断层落差由浅向深逐渐增大。区内构造主要包括下窑背斜、落圈底向斜、赵家坡顶背斜、长麻窝向斜、建筑坡背斜、田湾背斜、黄泥坡向斜、新开田背斜、干河沟向斜、大斜厂向斜、田坝向斜、麻窝头向斜及与之共生的NE、NEE向断裂构造(图2),区内地层走向NE,倾向NW,倾角均较平缓,为5~10°,局部地段因构造影响地层产状有一定的变化,其构造复杂程度为中等构造。

图1 区域构造图Figure 1 Map of regional tectonics

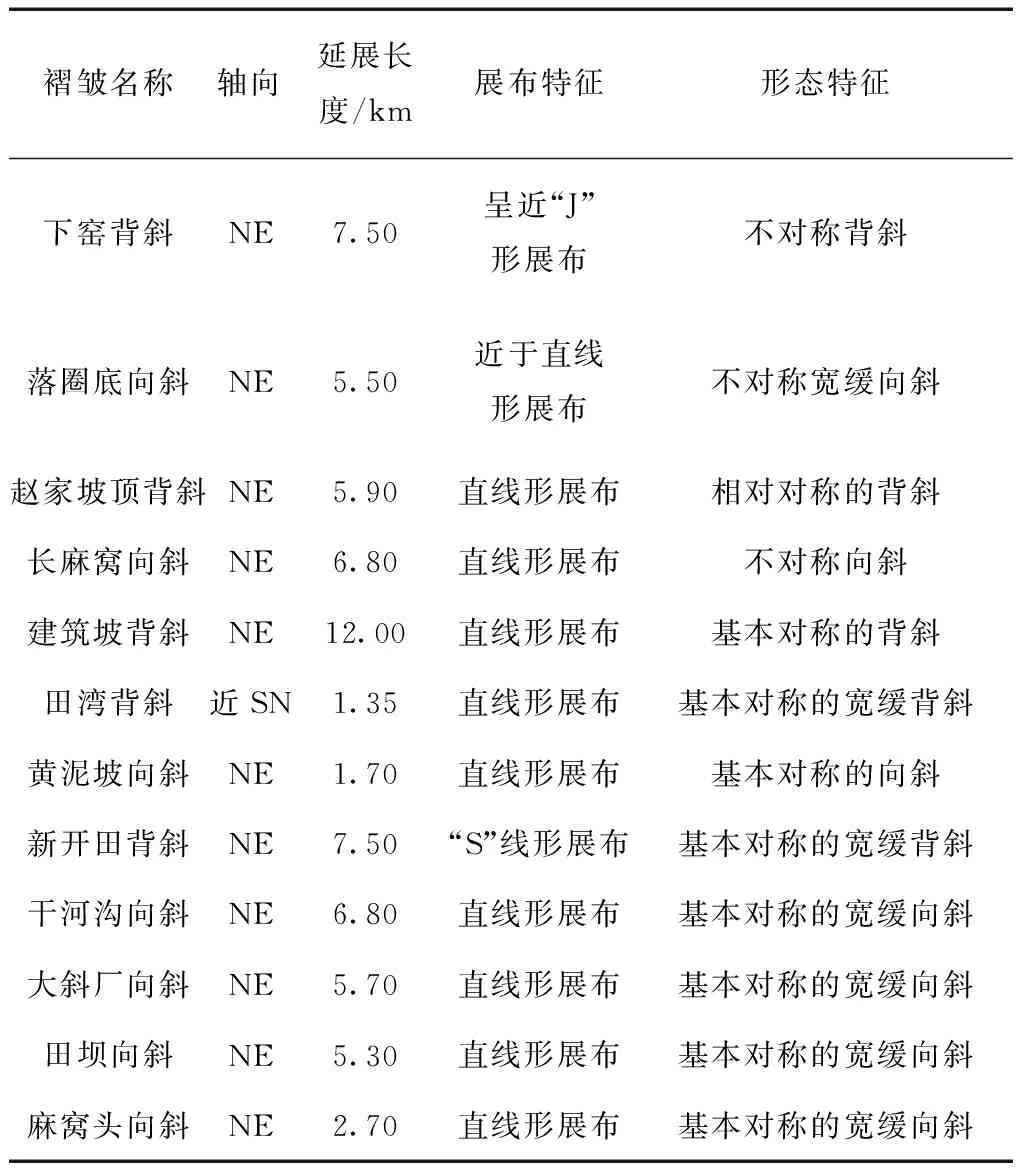

2.1 褶皱

勘查区内褶皱构造较发育,共发育褶曲15条,其中背斜7条,向斜8条。主要分布在勘查区的西北部及东南部,区内褶曲构造的主要延伸方向为NE向,其次为NNE向及SN向,其中以近SN向褶曲构造最不发育,区内主要褶曲特征见表1。

2.2 断层

勘查区在勘探过程中采用了钻探、物探等方法,对区内断层的控制相对较高,依据区内资料的整理与分析,勘查区内共发育断层37条,其中地表出露断层27条(钻探控制8条)、钻探揭露发现10条(隐伏断层),按断层性质进行划分:全区正断层28条,占断层总数的75.7%,逆断层9条,占25.3%。断层落差0~30m的断层15条,30~50m的断层8条,50-100m的断层6条,大于100m的断层10条(表2)。利用断层各项参数数据对研究区正断层及逆断层分别作了走向、倾向玫瑰花图及倾角分布图,依图对区内断层产状特征分析如下。

表1 定新勘查区主要褶皱构造统计表

图2 勘查区构造纲要图Figure 2 Structural outline map of exploration area

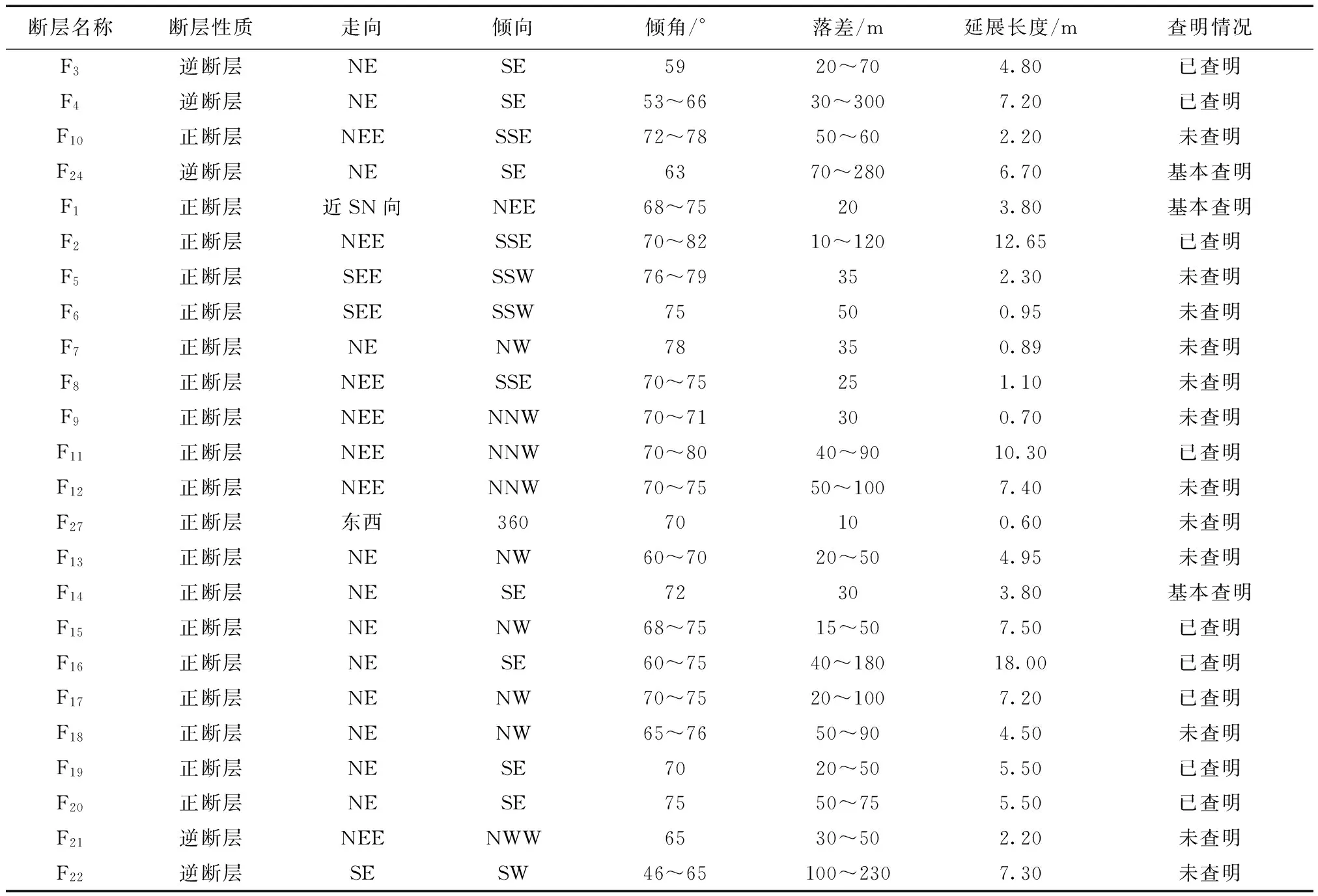

断层名称断层性质走向倾向倾角/°落差/m延展长度/m查明情况F3逆断层NESE5920~704.80已查明F4逆断层NESE53~6630~3007.20已查明F10正断层NEESSE72~7850~602.20未查明F24逆断层NESE6370~2806.70基本查明F1正断层近SN向NEE68~75203.80基本查明F2正断层NEESSE70~8210~12012.65已查明F5正断层SEESSW76~79352.30未查明F6正断层SEESSW75500.95未查明F7正断层NENW78350.89未查明F8正断层NEESSE70~75251.10未查明F9正断层NEENNW70~71300.70未查明F11正断层NEENNW70~8040~9010.30已查明F12正断层NEENNW70~7550~1007.40未查明F27正断层东西36070100.60未查明F13正断层NENW60~7020~504.95未查明F14正断层NESE72303.80基本查明F15正断层NENW68~7515~507.50已查明F16正断层NESE60~7540~18018.00已查明F17正断层NENW70~7520~1007.20已查明F18正断层NENW65~7650~904.50未查明F19正断层NESE7020~505.50已查明F20正断层NESE7550~755.50已查明F21逆断层NEENWW6530~502.20未查明F22逆断层SESW46~65100~2307.30未查明

2.2.1 产状

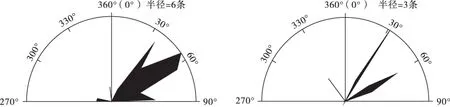

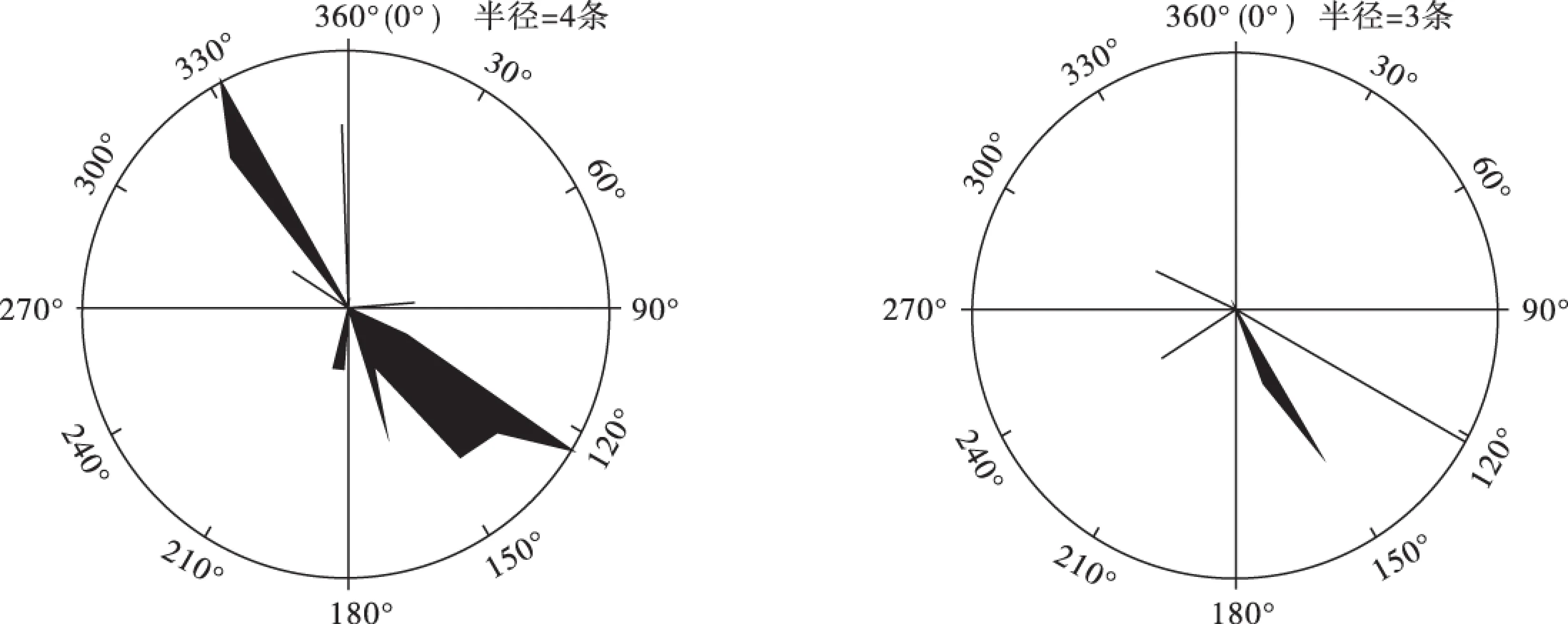

①走向(图3)。矿区内正断层主要延伸方向为NE向,优势走向方位为30°~40°,次为NEE向,其优势走向方位为0°~10°,此外还发育有少量的NWW及NNW向的小型断层(落差小于10m的断层);逆断层主要延伸方向为NE向,其优势走向方位在55°~60°,研究区统计的9条断层中有一条呈NW向。

②倾向(图4)。区内正断层倾向以NW、SE向最为发育,其次为SSE、NNW及SSW向,正北向断层在区见有两条;逆断层倾向主要发育为SE向,区内SW及NWW向逆断层各见一条。

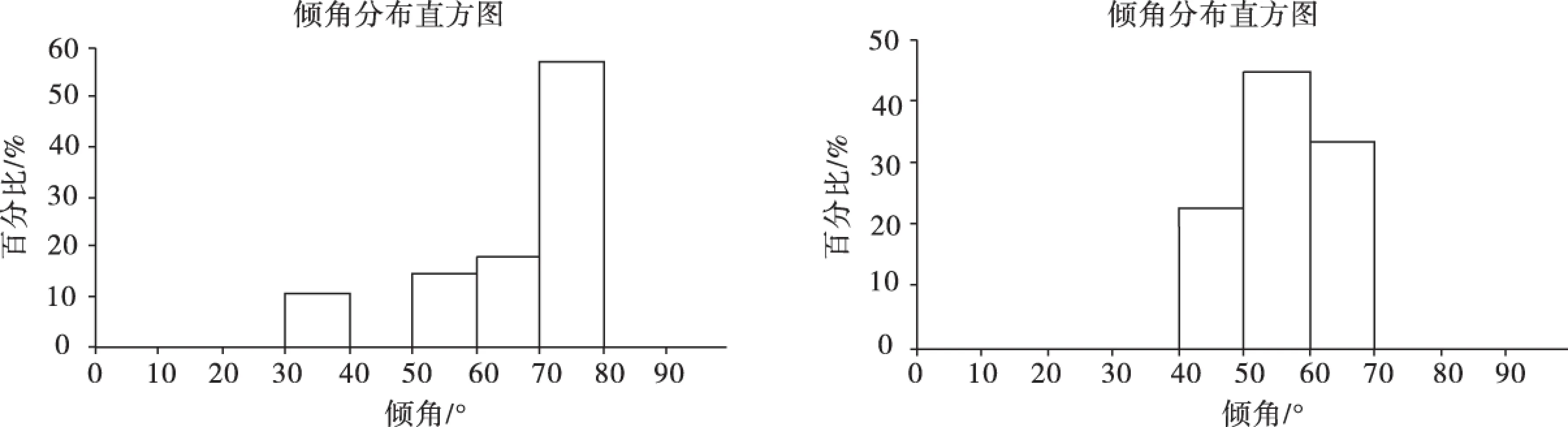

③倾角(图5)。矿区内正逆断层均为高角度断层,正断层倾角大部分在70°~80°,占正断层总数的60%,逆断层倾角大部分在50°~60°,占逆断层总数的45%左右,如研究正断层F11倾角73°,逆断层F22倾角54°,两者均切割T2s、T1m2、T1m1、T1y3、T1y2、T1y1、P3c、P3l及P2m,因此,在此构造背景下,区内地层受到较强的构造应力。

2.2.2 组合形式

①平面组合。勘查区断裂构造在平面上的组合形式主要有Y型,X型及树杈状,其中以Y型最为常见,这种组合样式通常是由一条主断裂与其旁侧的分支断裂呈一定角度斜交而形成,分支断裂构造的应力作用在于主断裂交汇处较强,远离交汇处应力作用渐弱, 如F11主断裂与其分支断裂F12共同组合的就是这种形式。X型组合样式,由两条断裂相互切割、错断形成的,这种组合样式可以得出断裂构造形成的先后顺序,即切割者新,被切割者老。如区内F4、F7组成的样式,F4切割F7,则F7先于F4形成。树杈状组合样式是Y型的进一步发展,Y型组合样式中主断裂的不止一次旁侧分叉,就形成树杈状组合样式,如矿区内F16断层组中由F14、F15、F17、F18、XTF3五条分支断裂组成,平面上呈复杂的树杈状。

图3 断层走向玫瑰花图Figure 3 Rose diagram of fault strikes

图4 断层倾向玫瑰花图Figure 4 Rose diagram of fault dips

图5 井田断层的倾角分布直方图Figure 5 Histogram of minefield fault dips distribution

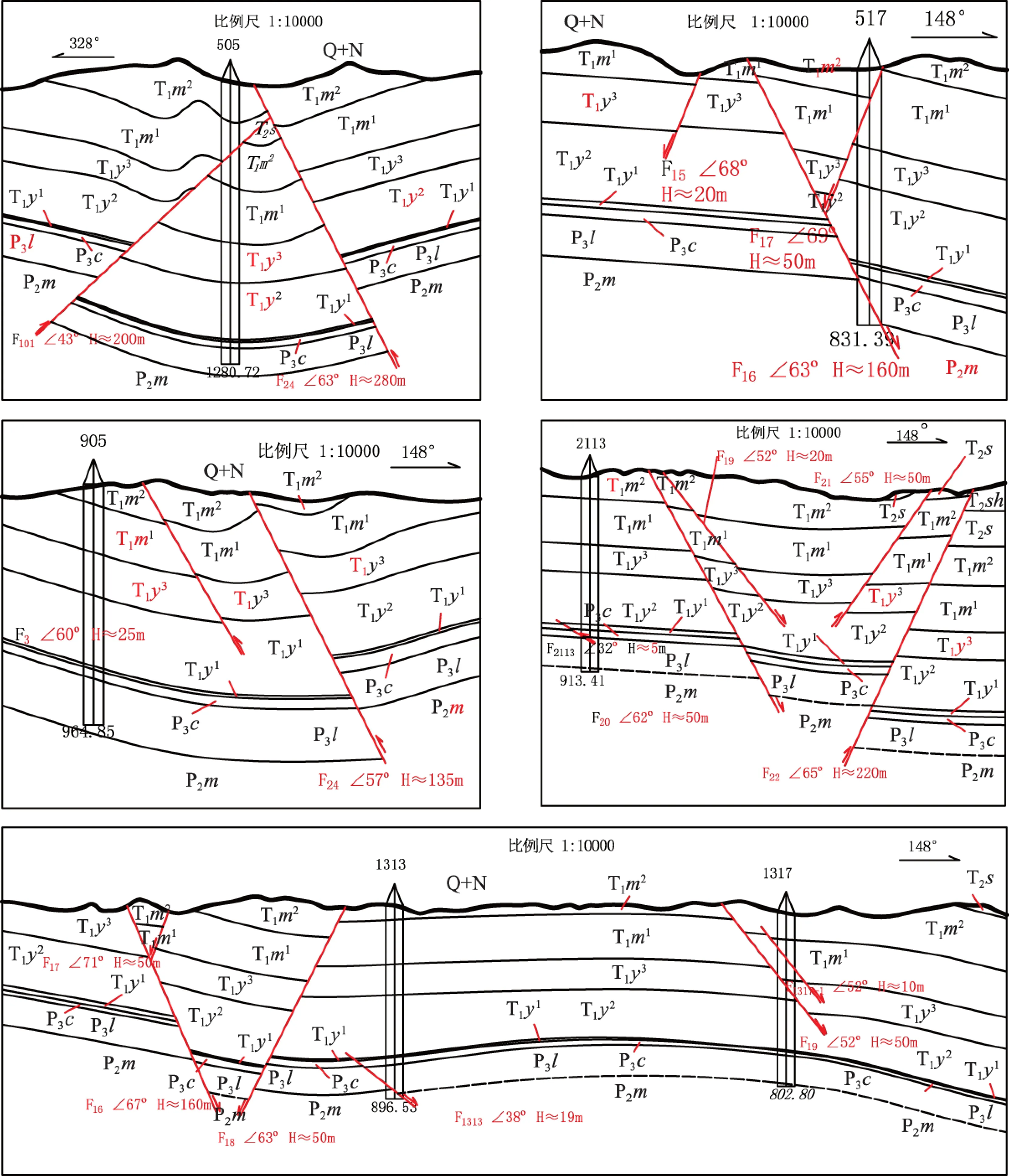

②剖面组合。勘查区断裂构造在剖面上的组合样式主要有“入”字型、“Y”型、阶梯式、堑垒式4种类型(图6)。“入”字型、“Y”型构造组合是断裂构造形成期次判定的重要依据,根据先期构造切割后期构造及后期构造为先期构造所限制的特性,可以明显的看出断裂构造形成的先后顺序,如区内“入”字型组合的F101、F24断层组合,F101被F24所限制,则F24先于F101断层形成。区内F3、F24断层是一组走向与倾向大体相同的逆断层,同一地层在断层的倾向方向上顺序下落,形成剖面上的阶梯式组合样式,此种构造组合对煤层的厚度、展布特征产生一定的影响,给煤矿开采带来一定难度[2]。剖面上堑垒式构造组合样式是研究区处于较强的伸展型应力作用背景的一种反映[3],这种组合样式是由一系列高角度正断层组成,在本勘查区内很常见。

2.3 矿井构造分区

根据勘查区构造形态基本特征及规模大小将其分为四个区块(图1)。

图6 断裂构造组合型式Figure 6 Faulted structure assemblage style

2.3.1 逆断层主控区

该区范围为F4断层下盘至勘查区西北角边界,区内构造总体走向为北北东向,区内褶曲5条:下窑背斜、落圈底向斜、赵家坡顶背斜、长麻窝向斜、建筑坡背斜,轴向均为NE-SW向,延伸长度5~7m,规模中等;区内断层发育4条,走向NE、NEE,其中逆断层3条,占75%,与勘查区正断层为主体的整体背景相悖,逆断层受到的水平挤压作用较强烈,往往导致区内煤层挤压、破坏现象严重,煤层较为破碎。

2.3.2 断裂构造复杂区

该区范围西以F4为界,南以F12为界,北至勘查区边界。区内整体上为一系列北东东向的断裂和褶曲。区内断裂构造为主,断层发育10条,褶曲构造2条。一条近南北向的田湾背斜及一条NE向黄泥坡向斜,延伸长度均小于2km,为小型褶曲。10条断层全为正断层,走向以NE向最发育,其次为NW向,少见SN向,与研究区构造行迹相一致。

2.3.3 褶皱叠加区

该区范围北以F12为界,南以F16为界,东西以勘查区边界为界,主体构造行迹北东向。区内断裂构造3条,褶曲构造3条。区内主要受褶曲构造的影响,轴向以NNE、NE向为主,区内的新开田背斜、干河沟向斜、新田背斜相互叠加形成一个鞍状构造。此鞍状构造形态,在每个褶曲构造的不同部位发生不同程度的隆升、下降,导致煤层在一定部位呈弧形突出,受到不同的破坏。断层轴向NE,规模相对较小(落差小于50m),对煤层整体破坏不严重,只会在褶曲部分地段切割煤层,产生小范围影响。

2.3.4 构造复杂区

该区包括F16断层以南至勘查区边界的范围,为一系列北东向的断裂和近似南北向的褶曲。区内断裂构造10条,褶曲构造6条,10条断层中正断层8条,逆断层2条,并且断层均为高角度断层(60°~80°),6条褶曲中4条相互叠加形成大型鞍状构造,加之北东向断裂构造对其的切割破坏,导致本区形成较为复杂的构造特征,在此构造背景的影响下,煤层往往呈现支离破碎的状态。

3 勘查区构造演化

勘查区构造发育特征主要受区域构造应力场及构造演化的控制,因此,研究勘查区构造特征应首先了解区域构造背景特征。本文主要针对勘查区中生代以来的构造演化特点进行分析,本次研究的定新勘查区在区域上属于黔西煤田,依据前人研究成果[4-7],对区域构造特征产生明显影响的是印支期以来的构造运动,并且自印支期以来区域上主要发生了三期构造应力场的变化,NE-SE向挤压构造应力场、近NS向挤压的构造应力场及NW-SE向挤压的构造应力场,在此构造背景下,形成了如今的主体构造格局。勘查区晚二叠世煤层形成以来先后经历了印支、燕山及喜山运动,其中以燕山期的构造运动对本区的影响作用最大[8-9],其奠定了勘查区的主体构造格架,依据野外地质调查、勘查区构造分析,结合区域地质资料,将勘查区构造演化分成3个阶段。

3.1 印支期运动

印支运动始于晚三叠世,是中国地质史上的一次标志性运动,它导致了古特提斯洋盆的关闭,形成南方古陆,研究区中晚三叠世之间发生安源运动,海相沉积结束,进入陆相凹陷盆地的全面挤压阶段。而研究区二叠世、三叠世连续沉积,表明此次的印支期运动对本区构造形态的变化影响不大,期间稳定的构造背景对煤层的发育及后期煤化产生积极作用。

3.2 燕山期运动

燕山运动发生于侏罗世、白垩世之间,而研究区侏罗系、白垩系之间不整合接触时常发生,表明研究区受燕山期运动影响较大,尤以中晚燕山运动最为明显。这从研究区早中侏罗系连续沉积而晚侏罗系至白垩系期间地层角度不整合可以得到验证。

发生于晚侏罗世与早白垩世末之间的中燕山运动,是奠定研究区构造格架的关键时期,区域动力来源为西部丁青-怒江新特提斯洋自西向东碰撞闭合及东部太平洋板块早白垩世初向北斜向俯冲于欧亚大陆之下。晚侏罗世末,勘查区受到NE-SW向的挤压应力作用,勘查区周边及内部会形成近NW向的褶曲和断裂,研究区在此构造背景下的构造特征较为少见,仅在勘查区的北部边界见有F5、F6两条小断层;随后,在区内丁青-怒江洋东段闭合的背景下,整个黔西地区受到近NS向挤压应力作用,勘查区内部形成近EW逆冲断层和褶皱,如勘查区内黄泥堡向斜、F23、F26、F27断层是在此构造应力场作用下形成的。到早白垩世初期,区内古太平洋板块向北斜向俯冲于华南板块之下,中国南方由新特提斯构造域向滨太平洋构造域转换,长乐-南澳新特提斯洋碰撞闭合,研究区受到强烈的NW-SE向挤压应力作用,形成NE、NNE向构造,如今研究区大部分褶曲与断层延伸方向都是NE、NNE向,至此,研究区主要构造形态基本形成。总之,由于区域构造体制的转换,新特提斯洋自西向东闭合,使得整个研究区在中燕山期经历了NE-SE向挤压、近NS向挤压和NW-SE向挤压的应力转换过程,奠定了研究区主体构造格局。

发生于晚白垩世与古近纪之间的晚燕山运动,区内雅鲁藏布新特提斯洋自西向东的俯冲挤压及东部太平洋板块块正向俯冲于欧亚板块之下产生的弧后扩张作用为其提供能量,研究区受到NW-SE向拉张,加之区域东侧雪峰山地区快速隆升,区内产生伸展作用,研究区由挤压型盆地转为拉张断陷,在此构造背景下研究区大部分逆冲断层反转为正断层,研究区现今正断层数占断层总数的75%就是受此时期构造变形的影响。此外,在区域性伸展作用下,加之研究区东部雪峰山近NS向的控制,导致区内近EW的伸展作用可能更为强烈,使得研究区大量的NE向断层发生左行走滑运动,具有张扭性质。

3.3 喜山运动

本区喜山运动对勘查区内构造影响作用不大,主要是改造一部分的早期构造,其在研究区内的主要表现是造成区内现今张性构造组合样式的形成。同时转变勘查区内一些逆断层为正断层。

4 结论

(1)勘查区地层走向NE,倾向NW,其构造形态为一穹隆构造,区内褶曲、断裂均较发育,褶曲构造以NE为主,断层走向以NE、NEE为主,倾向NW、SE,均为高角度断层,正断层多于逆断层,断层落差多大于30m,其构造复杂程度为中等构造。

(2)定新勘查区构造具有断裂构造组合样式多样、构造分区性等特征,根据区内构造发育特征,勘查区划分为逆断层主控区、断裂构造复杂区、褶皱叠加区、构造复杂区4个构造区块,断裂构造组合样式有:Y型,X型、树杈状及“入”字型、“Y”型、阶梯式、堑垒式等。

(3)区域构造背景及构造应力场很大程度上控制着矿井构造的发育,勘查区自煤层形成经历了多期构造运动,其中以燕山中期影响作用最大,期间研究区经历了NE-SE向挤压、近NS向挤压和NW-SE向挤压的应力转换过程,奠定了研究区主体构造格架。燕山晚期及喜山期改造先期构造,形成现今正断层为主体的现象。

[1] 李鸿磊.贵州省黔西县定新煤炭整装勘查报告[R].贵州贵阳:贵州省煤田地质局一七四队.2015.

[2] 李磊,王陆超,汪吉林.卜弋矿矿井构造特征及其演化史[J].煤炭技术,2011,30(12):116-118.

[3] 姜涛,姜波,黄涵彬.淮北煤田五沟煤矿构造特征及其演化[J].中国煤炭地质,2014,26(4):11-16.

[4]王钟堂.黔西煤田构造及其演化[J].中国煤田地质,1990,2(3) : 13-17.

[5]熊孟辉,秦勇,易同生.贵州晚二叠世含煤地层沉积格局及其构造控制[J].中国矿业大学学报,2006,35( 6) : 778-782.

[6]王尚彦,张慧,王天华,等.黔西水城-紫云地区晚古生代裂陷槽盆充填和演化[J].地质通报,2006,25(3) : 402-407.

[7] 朱炎铭,赵洪,闫庆磊,等.贵州五轮山井田构造演化与煤层气成藏[J].中国煤炭地质,2008,20( 10) : 38 -41.

[8]徐彬彬,何明德.贵州煤田地质[M].江苏徐州: 中国矿业大学出版社,2003.

[9]贵州省地质矿产局.贵州省区域地质志[M].北京: 地质出版社,1987.

Structural Features and Evolution in Dingxin Exploration Area, Qianxi County, Guizhou Province

Wang Lixuan

(Geological Exploration Research Institute, Guizhou Bureau of Coal Geological Exploration, Guiyang, Guizhou 550081)

Based on systematic exploration area geological data analysis, combined with regional tectonic features, revealed exploration area structure development features and evolution. The result has shown that the structural form in the area is a dome, fold trend is mainly NE; fault strikes mainly NE and NEE, dipping NW, SE are all high-angle faults, number of normal faults more than reverse faults, fault throws mostly larger than 30m; structural complexity medium. The area can be divided into 4 structural blocks: mainly reverse fault controlled block, faulted structure complex block, fold superimposed block and structurally complex block. Faulted structural assemblage style has Y, X, dendroid, λ, stepped and graben-horst types. Structures in the area are obviously controlled by regional tectonics, during the middle Yanshanian period experienced transition process from NE-SE, near NS to NW-SE compressions, and laid a main structural framework in the area. During the later Yanshanian and Himalayan periods have reformed prior structures, made the faulted structure property changed and formed the phenomenon of mainly normal faults at present.

Dingxin exploration area; structural features; assemblage style; structural evolution

10.3969/j.issn.1674-1803.2017.06.05

王利选(1984—),男,河南新乡人,贵州大学工程硕士研究生,研究方向:地质工程。

2017-03-21

1674-1803(2017)06-0025-07

�

A

责任编辑:宋博辇