摄影艺术民族风格的确立

——刘半农的摄影创作及理论探索

2017-08-07徐希景中国摄影家协会摄影史研究委员会委员福建师范大学美术学院教授

文 / 徐希景 中国摄影家协会摄影史研究委员会委员 福建师范大学美术学院教授

史海钩沉

摄影艺术民族风格的确立

——刘半农的摄影创作及理论探索

文 / 徐希景 中国摄影家协会摄影史研究委员会委员 福建师范大学美术学院教授

刘半农像

在江苏省江阴市人民路的高楼大厦包围之中,保留着一座普通江南民宅,它就是江阴人引以为傲的刘氏三兄弟故居。江阴市人民政府为纪念中国现代文化名人刘半农、刘天华、刘北茂三兄弟,把刘氏后裔捐赠的祖籍故居改建为刘氏兄弟纪念馆。当故居保护与城市道路建设发生矛盾时,江阴人民选择了留住这家“钉子户”,车水马龙的主干道沿着这处老宅一分为二绕个弯后又汇合一起,向“刘氏三杰”致敬。刘天华(1895-1932)是中国现代民族音乐的一代宗师,作曲家、演奏家、音乐教育家;刘北茂(1903-1981)被誉为“民族音乐大师”,是二胡演奏家、音乐家、教育家;他们的大哥刘半农(1891-1934)则因被著名文学家鲁迅称为《新青年》里的“一个战士”、“文学革命阵营中的战斗者”而广为人知,他以中国新文化运动先驱者地位名垂中国现代文学史,是著名的诗人、小说家、杂文家、语言学家,还是我国民歌收集和创作的主要倡导者和实践者、现代实验语言学的开创者。

江阴刘氏兄弟纪念馆

在中国早期摄影艺术史上,刘半农也占有举足轻重的地位,是中国摄影艺术理论的奠基人之一。他不但创作了许多构思新颖、技法独特、心境散淡、意境高古的诗情画意的作品,其摄影论著《半农谈影》还是中国第一本摄影艺术理论专著。以其在摄影艺术创作实践与摄影艺术理论上的建树,为中国摄影艺术的发展做出了不可磨灭的贡献。

“Amateur”中的“Professional”①——刘半农的摄影生涯

刘半农原名寿彭,改名复,初字伴侬、瓣秾,后改半农,号曲庵,江苏江阴县人。刘半农自幼聪慧过人,1907年,以江阴考生第一名的成绩考入八县联办的常州府中学堂。辛亥革命时曾任革命军文书,1913年在中华书局任编译员,并在《时事新报》、《小说界》等刊物发表40多篇他翻译和创作的小说。1917年,因陈独秀的推荐 ,被北京大学蔡元培校长聘为预科国文教授,并成为《新青年》的重要撰稿人,是新文化运动的倡导者之一。1920年,刘半农通过考试取得了公费赴英留学的资格,进入伦敦大学文学院。1921年转入法国巴黎大学研究音韵学,1925年获法国国家文学博士学位。同年,回国后任北京大学国文系教授,兼任北大研究所国学门导师,1927年加入北京的摄影艺术团体“光社”。

早在求学常州府中学堂时,刘半农就喜爱上摄影,当时他“买了一个小镜箱,玩弄过一两个暑假”。1923年他在法国巴黎攻读博士学位时,因为失眠严重,“又买了一个小镜箱随便玩玩”,以松弛心思。在留学期间,刘半农经常以他的三个孩子为主要拍摄对象,在临时布置的灯光下为他们照相。照完相后,他就换上红灯泡,请孩子们和夫人帮他一起冲洗底片。他把摄影作为一项业余兴趣爱好,每当巴黎举办摄影作品展览会,他都赶去参观;看到有关摄影的书报,他也时常翻阅。②1925年学成回国并在北京大学执教以后,对摄影的兴趣更浓了。据刘半农女儿刘小蕙女士回忆,她常作为父亲“拍摄室外景色的助手,无论是赤日炎炎的盛夏去颐和园观荷,还是在寒风凛冽的严冬去北海赏雪,我常常为他背摄影箱和三脚架”③。有一年冬天,女儿刘小蕙刚放学回家,刘半农就带着她去北海取景照相。他不辞辛苦地一张又一张地拍摄雪景,直到太阳下山以后,他们才踏着积雪回到暖和的家里。

刘半农加入光社后做了两件很有意义的工作。第一件是担任编辑,刊印了两集光社年鉴,这是中国最早发行的摄影年鉴,主要刊印光社同仁的代表作,同时也记载了光社的活动情况,图文并茂,为研究中国摄影发展史留下珍贵的资料。第二件是他在从事摄影创作的同时,还研究摄影艺术理论,1927年写成《半农谈影》一书,同年10月交北京摄影社出版。翌年上海开明书店再版发行,影响很大。当时的摄影书刊,大都是介绍摄影技术的,而《半农谈影》比较系统、全面而又通俗地阐述摄影艺术创作理论,成为中国第一本研究摄影艺术的专著。书中,刘半农以他特有的诙谐笔调,以他的生花妙笔对轻视摄影的偏见进行了辛辣的嘲讽和鞭辟入里的剖析。全书主要叙述了他对摄影的看法和美术摄影的基本法则,其摄影构图理论对后来的艺术摄影有着一定的影响,为中国上个世纪二三十年代的摄影艺术理论的发展奠定了基础。

刘半农(右二)与光社部分社员合影(魏守忠摄)

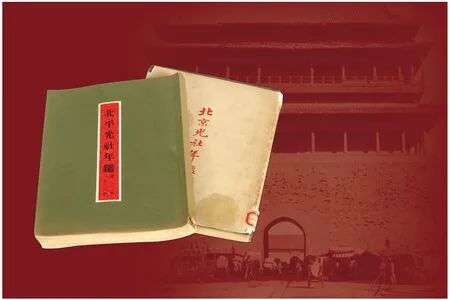

《北京光社年鉴》第1集和《北平光社年鉴》第2集,中国摄影家协会收藏

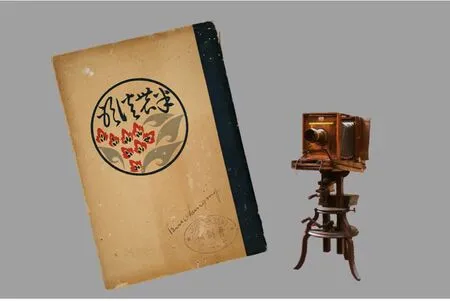

中国最早的摄影美学专著《半农谈影》

1928年,光社第五届展览举办后,由于主要成员相继南下,光社业务活动处于停顿状态。1929年,在原来北京大学摄影部④的基础上成立了北大摄影研究会并继续开展活动,1929年5月7日的《北京大学日刊》第2161期刊登《北大摄影研究会简章》,会址仍设在马神庙校医室,北大学生均可以申请参加,刘半农和吴郁周作为研究会导师每周定期指导,刘半农在每周三下午5∶30-7∶30,吴郁周在每周三、周六下午5∶30-7∶30到会指导。简章规定研究会每半年举行一次摄影展览和远足摄影活动。后来又更名为北京大学摄影学会,1931年第60期《良友》画报曾刊出《北京大学摄影学会展览出品》作品六幅。

1934 年,刘半农去赴绥远、内蒙一带考察方音民俗时,不幸传染了致命的回归热,回到北京已来不及治疗,遂与世长逝。鲁迅先生曾撰文《忆刘半农君》纪念他。郁达夫为其写挽联:

天禄校群书,文盛雕龙,《瓦釜》《扬鞭》表斯响。

巴黎传绝学,语新世说,《茶花》《谈影》冷余情。

胡适写道:“守常(指李大钊)惨死,独秀幽囚,新青年旧伙,如今又弱一个;拼命精神,打油风趣,老朋友当中,无人不念半农。”这两对老朋友的挽联,既寄托着对刘半农的深切怀念之情,又恰如其分地写出了对死者的公允评价。

“消遣”与“自我精神存在”——《半农谈影》及其影响

光社举办的一年一度的摄影作品展览在当时社会上引起巨大的反响,每次展出,观众都在数千上万人以上。由于光社的成员大多在学术界有一定声望,这就更加引起学术界和艺术界的注意,加之画刊、画报和报纸杂志广为宣传⑤,所以每次影展,都如同给平静的艺坛投进了一块顽石,不免溅出些浪花,而荡出的波纹,不由自主地向四方漾开……但是,当时的社会,尤其是学术界和艺术界,对于摄影这种以写实见长的西方现代文明成果是不是一门艺术,能不能成为一门艺术,怎样才能成为一门艺术等等,都心存疑虑。那些爱好摄影、提倡艺术摄影的人,就不得不站出来说说提倡艺术摄影的缘由和摄影如何成为艺术的根据。刘半农就是积极倡导摄影这门新兴学科,并进行系统的理论概括和探索的第一人。

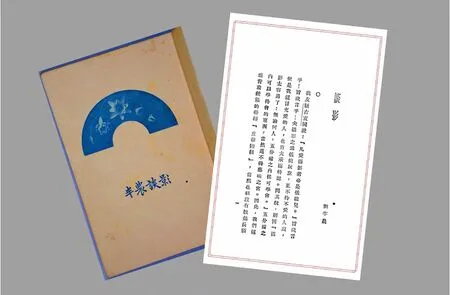

《半农谈影》扉页和正文

1927年9月,刘半农撰写了《半农谈影》,“历史赋予它双重使命,即一方面必须为摄影艺术的诞生大喊大叫,为摄影进入艺术之宫扫除舆论上的障碍;同时总结摄影艺术实践的经验,使之条理化、系统化,对摄影艺术创作的规律性进行探讨。”⑥特别是他从中国哲学、美学传统出发,提倡摄影艺术的个性化、民族化,至今还是具有重大意义,成为中国摄影艺术理论的奠基之作。

光社发起人之一陈万里在纪念刘半农逝世的《谈半农的摄影》一文中,曾概括过刘半农对待摄影的价值观,其一为“消遣”;其二为“自我精神存在”。“他只是为自己快乐,他是要用业余的时间来做我们可以安慰他自己精神的事,所以他的摄影完全是为消遣,在他的本身职业之外,为一种兴趣的生活。”⑦刘半农在《半农谈影》中,也谈到他的“消遣”论调:

“我们既然做不得艺术家,又开不得照相馆(我们要想开照相馆,一定是‘六十天早关门’),而还白天背镜箱,晚上摸黑房,这究竟为的是什么?我说:不为什么;为的是消遣。所谓消遣,乃是喫饱了饭——或者说:喫不饱了饭——寻些事做,把宝贵的光阴在不宝贵中消磨了。八年前鲁迅在绍兴馆抄写六朝墓志,我问他目的安在,他说:这等于喫鸦片而已。呜呼,吾于摄影亦云然。若言‘为摄影而摄影’,以自比于艺术家之‘为艺术而艺术’,则是冒牌西贝货,其不为高能诸君所齿冷者几希! ”⑧

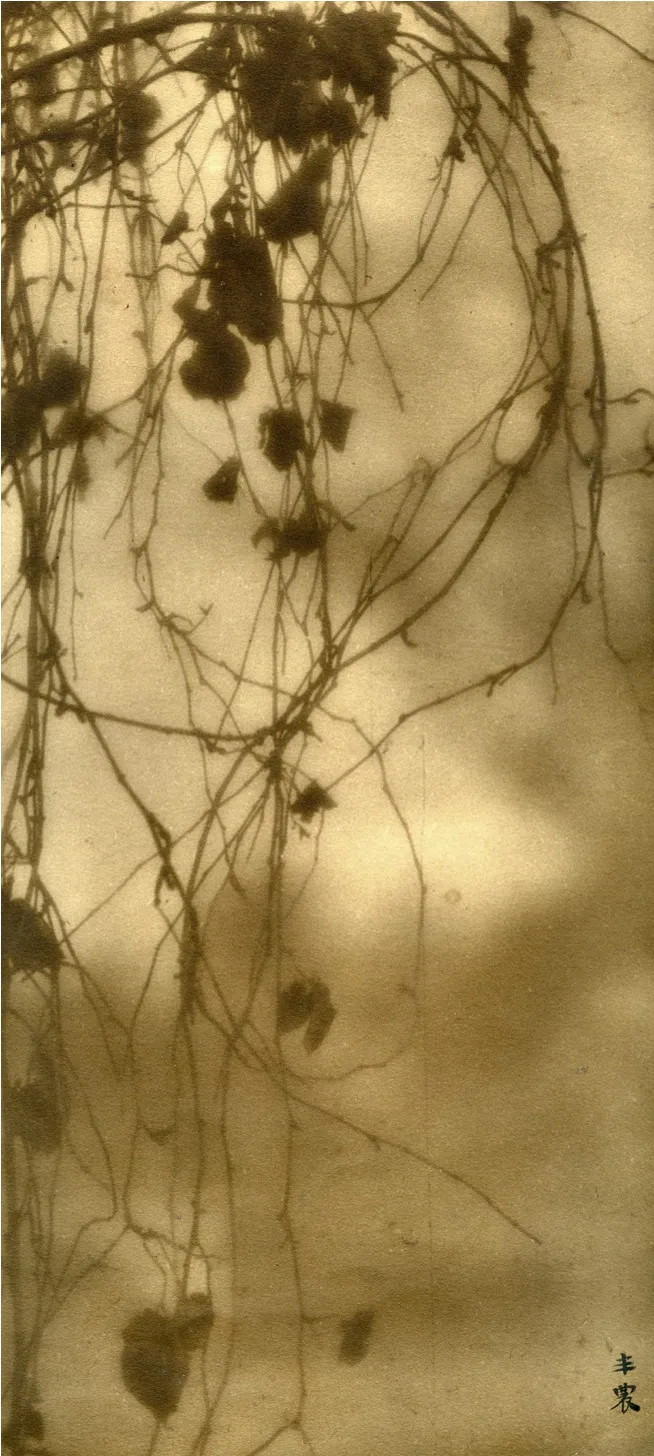

刘半农《枯藤》,约1930年前后

联系当时国内的摄影状况,有些摄影人把摄影作为附庸风雅或追逐名利的手段⑨,这些功利的做法都令刘半农反感,他不同于“公子哥们”、“风头主义者”和“影坛老将”们的摄影“消遣”观,也不必像照相馆摄影师那样听由“社会的使唤”,而是排除了任何功利意识,有着传统文人雅士的清高,就像传统文人画一样,“把作者的意境,借着照相表露出来。”刘半农的“消遣”观也反映了他当时的心态,这时的刘半农已经由五四运动初期新文坛的一员“闯将”蜕变为一位逃避现实的“隐士”,后期的刘半农将全部精力都投到学术研究中去,逐渐脱离了政治,超脱于真正现实之外。

刘半农《郊外》,1927年,陈申收藏

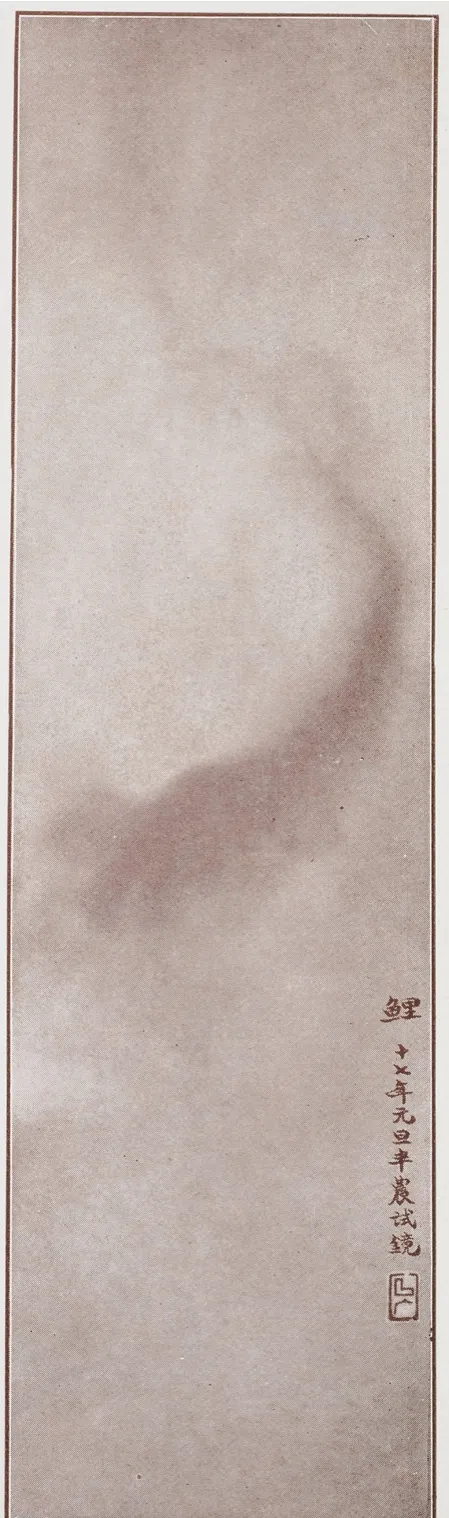

刘半农《鲤》,1928年,选自《光社年鉴》第2集

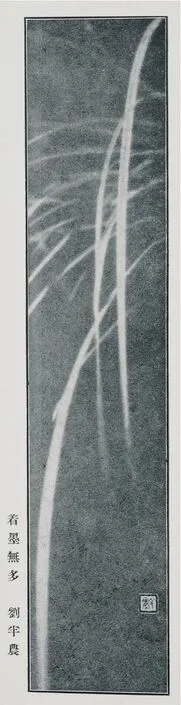

刘半农《着墨无多》,1928年,选自《光社年鉴》第2集

“消遣”和“自我精神存在”其实也概括出了这一时期文人摄影的精神实质,以“光社”为发端,摄影成为有钱有闲的城市知识阶层⑩或者文化界精英分子在传统书画之外“美化人生”以及“陶冶心性”的又一个选择,作品以表现平静的田园生活、山林野趣为主,与现实生活环境没有太多关联。大部分作品从中国古典诗词中寻找摄影灵感,模仿水墨画的结构章法,作品题材或以小桥流水、放牧归舟等表现中国式的田园牧歌情调,或以中国画中常入画的山水花草虫鸟等题材来表现出“诗情画意”情结。在当今的业余摄影中,这种思想还具有深远的影响。

另一方面,《半农谈影》为摄影正名,以诙谐的笔调批驳了各种否定、贬低摄影艺术的论调。批驳了好友钱玄同“凡爱好摄影者必是低能儿”这种当时在学术界有一定代表性的论调。反驳了“照相总比不上图画”的观点。批评了当时的照相馆“把照相当做一件死东西:无论是谁的‘脸谱’到了他们手里,男的必定肥头胖耳,女的必定粉妆玉琢——扬州剃头匠与苏州梳头娘姨的手艺,给他们一箍脑儿包承去了!”⑪不过,他也同时以实例为证指出,这是为了迎合顾客的心理,是职业的需要,道出了照相馆摄影师的无奈。

再次,著作中刘半农提出了“摄影分类说”,照相可以分为写真和写意两大类,如果加上照相馆,则是三大类,不同类别的摄影须用不同的法则。他说:“我们承认写真照相有极大的用处,而且承认这是照相的正用。但我们这些傻小子,偏要把正用的东西借作歪用——想在照相中找出一些‘美’来——因此不得不于正路之外,别辟一路。”⑫是什么样的路子呢?就是“写意”照相,即为民国时期指称的“美术摄影”。

刘半农提出了“写意”摄影注重意境的营造和个人主观情感的投射,这直接来源于中国传统的哲学、美学思想,中国古代的道家思想讲求“天人合一”、传统诗词和文人画也讲究意境,“有境界自称高格”,刘半农的“写意”摄影也提出“把作者的意境,借着照相表露出来。”同时,“必须有所寄籍。”把摄影家的意境和个人情感借由照片表达出来,以“自己的情感吸引别人的情感”,达到情感共鸣。刘半农“把中国古典文艺理论中评价艺术的重要尺度之一的意境引入摄影创作和欣赏。”⑬

刘半农关于摄影艺术创作的意境寄藉论,比之陈万里提出的笼统的“表现个性的艺术美”,显然是深入了一步,有了比较具体的内涵。从他们俩创作的作品来看,刘半农的作品从形式、内容到技法应用、思想境界,探索都更为深入。联系到当时摄影科技还很落后,摄影作品的表现力还很低,当时人们一般还认为摄影只能复写生活的情况,提出摄影艺术要表现作者的意境,无疑是比前人跨出了重要的一步。刘半农的意境寄藉论,是对当时摄影创作现状的总结,又对后来的摄影创作产生深远的影响。

刘半农《齐向光明中去》,1928年,选自北平光社年鉴第二集

刘半农从写意摄影进而探讨当时普遍存在的照片形象清与糊的争论,他认为,这种争论太无聊,清与糊要根据拍摄题材和创作意图再作具体决定。接着,他又把“糊”分为没有层次的“美术糊”和有层次的“透视糊”两种,介绍了他们在技术上如何处理。“透视糊”其实是拍摄时对景深的控制,而“美术糊”其实是在拍摄和放大照片时使用柔光镜,或故意虚焦产生模糊的效果。

刘半农也秉承陈万里摄影“造美”的论点,他从自然美、现实美、艺术美的关系出发,提出了摄影美的创造问题。“因为我们的目的,是要造美,不是要把已有的美复写下来。”拍摄下眼中所见的“美”,并不一定自动成为画面上的“美”,“往往很美的美人,照到了纸上就全无美处;很好的景致,到了纸上也竟可以变得乱七八糟,不成东西。”那么,如何才能创作出“美”的照片呢?刘半农从艺术表现的高度进而论述了形、光、色的处理;摄影作品中形象的主体(画主)和陪衬(陪丛)的关系;画面的布局;光线硬软深浅的选择和运用;这些对提高当时摄影艺术的表现力,有很大的作用。

《半农谈影》中还讨论了自己控制曝光的经验以及后期制作的重要性,“洗与扳(指拍摄)是相需为用的:能扳而不能洗,犹之乎能识字而不能写字。”最后,他还讨论了摄影与绘画的关系:“画是画,照相是照相,虽然两者间有声息相通的地方,却各有各的特点,并不能彼此摹仿。若说照相的目的在于仿画,还不如索性学画干脆些。”⑭虽然,刘半农自己的创作也受到传统绘画的影响,但在摄影艺术发展的初期,他能看到这一点也就难能可贵了。

刘半农在《半农谈影》提出的摄影美学观点,也有明显的时代和历史的局限性,虽然承认“写真”是摄影的“正用”,但是,他认为“写真”摄影只有实用价值,写真中无“美”,只需绝对的“清”,“只须有得一个‘术’字”,并没有认识到“写真”摄影可以作为一种书写人类历史的独特方式, 忽视了摄影不同于其它艺术的基本因素:记录过程和图像的本质。;“写意”摄影承认了创作主体的创造性,但是,没有从摄影这种媒体的本体属性去挖掘它的艺术表现力,没有看到摄影艺术独具的技术美和瞬间美,而是主要借鉴中国传统水墨画的画理画法和西方以“糊”为特征的印象派摄影的创作手段,忽视摄影艺术创作中“写真”和“写意”的有机统一。

刘半农在《半农谈影》附言中虽然也认识到,摄影模仿图画“是一个很大的错误”,摄影与绘画“各有各的特点”,但又以绘画的思维提出“造美”论,他所讨论的画面的布局,主体(画主)和陪衬(陪丛)的关系等都是从画家那里直接挪用的现成的图画法则,他自己的大部分摄影作品也是以绘画的方式“造美”的摄影行为。

随着摄影艺术的发展,人们对摄影艺术的审美特性的认识进一步深化。到了1930年代的中后期,反映现实生活,包括都市摄影、人物瞬间的抓拍,劳作场景再现的摄影作品开始涌现了出来。这其中体现了知识阶层在中西文化双重危机中价值观的改变,以及受左翼思想影响的知识阶层人数的增加。⑮一些摄影家把现代文明发展所创造的城市生活纳入镜头,成为表达个人情感的主题,调和了传统价值与城市文化、工业文化和大众文化,体现了所处时代的现代主义价值观。还有少部分摄影创作则体现出了摄影的现代性追求的倾向,特别是黑白影社成员的作品在创作题材和表现形式上有了进一定扩展,开始了画意摄影向现代摄影的转型。

“有境界自成高格”——刘半农的摄影创作

新文化运动以来,摄影作为一项高雅的兴趣爱好已经被知识阶层广为接纳,从摄影术诞生的故乡学成归来的刘半农也以开放的态度接受了摄影这一现代性工具,与同时代的许多知识分子一样,在反思中国传统文化的同时,又在调和传统与现代之间的关系,他在回国后的第二年就加入热心倡导和推广摄影艺术的“北京光社”,并成为陈万里南下厦门大学就职后光社的核心人物,积极参与组织了光社的艺术活动。1927年至1929年,他参加了光社会员的第四、第五次作品展览。在北京大学任教期间,忙于教学和研究的同时,总会借各种机会拍上几张。“1927年1月,北新书局主人李小峰在长美轩宴请画家陶元庆,刘半农作陪。宴后,他携相机到就近的公园中猎取镜头,只见几枝融雪中的枯树微微摇曳,于是他摄下了一幅疏淡有致的《寒枝图》。1928年大年初一的下午,来拜年的亲友们告辞后,刘半农目睹桌上杂物纷陈:果盘空虚,花生壳、瓜子壳和果皮堆成小山,几只茶杯旁的烟灰缸上还插着半截香烟,这时他立即按动快门,拍下了一张静中有动的照片,题名《客走之后》,构思新颖,技法自然。”⑯目前所见刘半农摄影作品有收入北京光社年鉴第一集的《舞》、《夕照》、《垂条》、《泪珠中之光明》、《在野》5幅⑰,以及收入北平光社年鉴第二集⑱的《人与天》、《人像》、《鲤》、《着墨无多》、《静》、《莫干山之云》、《齐向光明去》、《船梢头》、《平林漠漠烟如织》、《客去之后》、《山雨欲来风满楼》等11幅,收藏在江阴博物馆中的由其女儿捐赠的十多幅作品,以及其它为数极少的个人收藏,这些作品大多拍摄于他加入光社后的两三年间,从中可以大致管窥刘半农作品的创作特点。

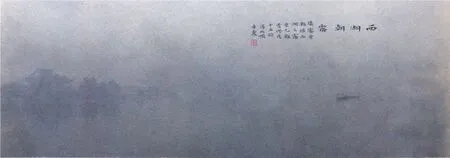

刘半农《西湖朝雾》,模仿中国画的卷轴形式,利用朝雾淡化背景,前景的楼阁和点缀在水面的小船若隐若现,具有水墨画空灵的意境,还直接在照片上题词落款,融诗书画印为一体。根据陈万里的回忆文章,1931 年刘半农从上海到杭州,游玩西湖数日,估计在此期间拍摄了这幅作品。

1、“糊”与写意摄影

刘半农的作品深受西方画意派(印象派)摄影的影响,从他在《半农谈影》中选刊的四幅国外摄影作品可以看出他的旨趣。1926年所创作的《城景》可以明显看出《纽约的冬天街景》的痕迹。留法期间,刘半农经常参观摄影作品展览会、翻阅摄影书刊,耳濡目染下这种影响是不言而喻的。但是,这一代知识分子从小受私塾教育,有着深厚的国学功底,受传统美学影响,在形式上又借鉴水墨画的表现题材和创作手法。“他以诗人的独特敏感摄下了一枝孤独的依依垂柳,又加上富有诗意的题款,‘春风不管人间恨,又送青青到柳梢。’就使画面显得生机勃勃。朋友们都称赞:‘半农的摄影作品是画中有诗,诗中有画。’”⑲

早期绘画派摄影曾经有一段时间流行模糊摄影。一些摄影家认为,照片的清晰度和细节变得模糊意味着机械设备介入的淡化,意味着人的介入和想象力的出现。他们通过直接的拍摄或采用特殊工艺的制作手法,产生画意的效果。为了消除和避免画面中不必要的细节,有的摄影家还采用针孔照相机或柔焦镜头拍摄,或者干脆在拍摄时轻微摇动三脚架,使画面产生轻微的模糊、柔化效果。还喜欢用铂盐印相法、碳素印相法、溴油法、树胶法等特殊工艺使画面产生某种绘画样式(如版画、素描、油画等)的画意效果,当时的摄影教科书也花大量篇幅介绍了这些后期制作工艺。光社的成员特别热衷于这些技法的运用,在当时物质条件相当困难的情况下,他们想方设法,增加展品的花色品种,使展览会除展出黑白照片外,还有Gum⑳作品,有Bromoil㉑作品,有天然彩色片,有透明片。刘半农的作品中就有不少采用这些工艺制作的,《寒林》(1930)就直接写着半农制油片。他的作品中还有《垂条》、《平林漠漠烟如织》、《山雨欲来风满楼》、《西湖朝雾》、《鲤》、《着墨无多》、《枯藤》等都是采用树胶法或溴油法制作。据陈申先生考证,刘半农当时工作繁忙,这些作品的制作大部分由吴郁周代劳。还有一些作品通过加柔光镜、虚焦使画面模糊,如《卖花女》、《笔墨》和《风筝》等。这些技法消隐了被摄物体细节,产生柔和的画意效果。刘半农似乎对溴油法制作的“写意”摄影情有独钟,在江阴博物馆中还可以看到他所留存的光社另一成员的周志辅的《新秋》、《河下》和《松枝》三幅用溴油法制作的作品。

刘半农《笔墨》

对于“糊”的写意摄影的创作理念,刘半农有段精辟的论述:“美术作品的意趣,在于以我自己的情感吸引别人的情感,即所谓同情之徵求。要达到这目的,在消极方面最重要的一件事,就是不要使人感到疲劳;而可以使人感到疲劳的,却不外乎两件事:一是琐碎,二是突兀。譬如一棵树,你把它一张张的叶子都照了出来,人家觉得零零碎碎,看不胜看,心上就讨厌了。又画面上此物与彼物之交界,只是浓淡间的转移;其由浓入淡或由淡入浓,若然都是骤突的,人家看了,觉得满纸都是锋芒棱角,心上也很容易感到疲劳。要是糊一点,使琐碎的东西消灭了而变为匀和,使锋芒棱角藉着腴线隐藏了而变为含蓄,于以使看的人先觉得这幅画没有什么讨厌处,然后慢慢的来赏鉴它的好处,那就好了。”㉒他在《半农谈影》中阐释了的写意摄影中“糊”的视觉原理,以及绘画派摄影理论与国画中笔墨浓淡变化产生的韵味相容之处。

2、“清”与写真摄影

刘半农也有写实摄影的作品,《齐向光明中去》是一幅在逆光中拍摄的河上行舟图,呈剪影效果的人物和船只在画面上错落有致。《夕照》是逆光中拍摄的江面上的两艘对称的轮船,《静》也是逆光中停泊在水面上的两只小舟,颇有“野渡无人舟自横”之意,而艄公的船桨荡起的涟漪打破了画面的宁静,这三幅作品讲究摄影本体的光影语言的表达。但是,总体来说,这些作品的艺术风格还是定位于传统意境美学的诠释,极力追求国画般的意境效果。而其内在的美学思想在于追求诗意、完美以及人与自然的和谐。

《人像》、《洒水》和《捣衣》应该是刘半农作品中重写实的作品,《人像》拍摄的是一位穿着和服略显忧郁的老妪坐像,身后是水果摊,这也是《光社年鉴》中极少数的几幅人像作品之一。《洒水》拍摄的是为烈日下为烟尘飞扬的土路洒水的画面。《捣衣》是在江南常见的村妇在河边洗衣服的情景。这些作品虽然来源于现实生活,但其表现重点并不在于揭示被摄对象的生活状态和生存境遇,还是以唯美和诗意的表现为主。刘半农曾以自己女儿刘小蕙为模特,扮演拍摄了《卖花女》,“那是在北京大阮府胡同我家的花园里,背景是假山和盛开的紫藤萝花丛,我用一块土布包着头,扮成一位卖花女子,手中正数着几板铜币,显示出着少女虽然贫穷却十分可爱的神情。”㉓刘小蕙认为,这张照片上的形象属于当时社会的下等人,寄托着刘半农对劳动人民的情感,可以看出他刘半农当时的思想境界。显然,这种认识跟那个年代政治话语的影响有关。

总体而言,刘半农的作品或取材于日常生活的小物品,着眼于个性情趣的表达,或取材于恬静的乡村或空灵的风景,呈现出远离尘嚣的闲情逸致,作品中延续的是文人画传统,对现实社会采取的是回避的态度和矛盾的心理。从两集光社年鉴所收入的作品来看,大部分作品也是借鉴文人画的写意手法,将传统绘画中的精神气韵融入摄影的画面中,体现出画意的追求、心境的表达、诗韵的升华,运用摄影来创造“中国画意”的特有韵味。甚至由刘半农题写的《光社年鉴》封面和书籍的装帧都俨然传统的画册,部分《光社年鉴》还采用毛边本装订。

“另成一种气息”——民族风格探索中的时代精神

刘半农摄影创作的黄金时代正值北伐胜利后,国民政府把政治中心迁往南京后,社会相对稳定,经济有所发展。经历了数十年的列强凌辱和军阀混战,人心思定,大批有识之士力图通过自强运动以挽救日益衰败的国运,民族主义情绪空前高涨。当一个民族在某一特定时代的共同特征成为文艺家自觉表达的内容时,特定的民族品性和气质会因共同面临的现实处境而被加强和升华,这种自强运动也影响着中国摄影的发展,在时代的感召下,自然地在摄影中注入民族情感的基因,提出了摄影艺术的个性化和民族化问题,以“保护中国的固有文化,免于被文化侵略”。陈万里在《大风集·自序》中说:摄影“不仅须有自我个性的表现,美术上的价值而已;最重要的,在能表示中国艺术的色彩,发扬中国艺术的特点。㉔”刘半农在《北平光社年鉴第二集·序》中所表达出的思想已经不同于第一集序中的纯粹的消遣娱乐观,他说道,“我以为照相这东西,无论别人尊之为艺术也好,卑之为狗屁也好,我们既在玩着,总不该忘记了一个我,更不该忘记了我们是中国人。要是天天捧着柯达克的月报,或者是英国的年鉴,美国的年鉴,甚而至于小鬼头的年鉴,以为这就是我们的老祖师,从而这样模,那样仿,模仿到了头发白,作品堆满了十大箱,这也就不差了罢!可是,据我看来,只是一场无结果而已。必须能把我们自己的个性,能把我们中国人特有的情趣与韵调,借着镜箱充分的表现出来,使我们的作品,于世界别国人的作品之外另成一种气息,夫然后我们的工作才不算枉做,我们送给柯达克矮克发的钱才不算白费。”㉕对于当时社会上盲目地模仿国外摄影风格的状况,陈万里、刘半农等率先倡导摄影的个性化与民族艺术重构的观念,这是与“五四”运动要求文化解放和民族解放的精神相一致的。他们的作品弘扬了中国传统文化和东方艺术之美,为摄影艺术创作开辟了一条新路,成为具有中国特色的摄影艺术。

在摄影艺术发展的初期,还得到当时许多文化艺术界大家的提携和扶持,其中,既有康有为、蔡元培、徐悲鸿、张大千、丰子恺等文化艺术界大家、学者的关注,给摄影注入了文化和艺术内涵,也有陈万里、刘半农以及其他光社、华社、美社、黑白影社等摄影社团的社员们在创作实践上的探索。而刘半农以其在文化界的影响,通过亲身的创作实践和理论探索,阐述了摄影作为独立艺术门类的可能性和可行性,“为处于萌芽时期的摄影艺术争得一席地位而呐喊”。他的《半农谈影》对于摄影从机械复制的时代走向艺术创造的时代,促进摄影媒介和摄影艺术地位的确立,无疑具有里程碑式意义。

刘半农《城景》,1926年

【注释】

①此标题出处为北京光社年鉴第 1 集刘半农序中他对光社的定位,“光社是个非职业的摄影同志所结合的团体。这‘非职业的’一个名词,在英法文均作‘Amateur’,与‘职业的’‘Professional’一个名词相对。”刘半农强调光社社员的拍摄与本身职业无关,完全出于个人业余兴趣,只在求得自己的快乐。

②参见刘半农.半农谈影·序. 2版.上海:开明书店,1928.

③刘小蕙,《父亲的摄影爱好》,见《中国摄影史料》第二辑,1981.10

④根据1925年至1926年《北京大学日刊》所刊载的消息,原来的摄影部就是在北大校医室旁设立暗房,帮助学生洗印照片并提供暗房借用服务,由吴郁周在每周六下午三点至五点在摄影部所在在校医室指导,不收取费用,有兴趣者可自由参加。

⑤《紫罗兰》、《京报副刊》、《北京画报》、《北晚副刊霞光画报》、上海《时报》、《良友》等报刊都曾刊载光社及其影展的消息或专版报道。

⑥参阅胡志川,《我国摄影艺术理论的创立和发展——抗日战争之前》,见《摄影艺术论文集》,中国摄影出版社,1986年12月版。

⑦陈万里.谈半农的摄影.人间世,1934(17)

⑧刘半农.半农谈影.2 版.上海:开明书店,1928:2

⑨具体可参阅月文《摄影在中国》,原载《晨风》第6 期,1934 年 6 月,收入龙熹祖编著.中国近代摄影艺术美学文选.天津:天津人民美术出版社,1988 年 2 月第 1版。

⑩根据李明伟的界定,城市知识阶层指“他们当中有的受雇于政府、企业,成为公务员、职员、经理、工程技术人员;有的受雇于教育、科技、新闻出版、医疗机构,成为教师、编辑、记者、医生,……还有许多自由职业者,如律师、经纪人、自由撰稿人、画家等。”见李明伟.清末民初中国城市社会阶层研究(1897-1927) .北京社会科学院出版社,2005:307.

⑪刘半农.半农谈影.2 版.上海:开明书店,1928:3

⑫同上:14

⑬参阅胡志川,《我国摄影艺术理论的创立和发展——抗日战争之前》,见《摄影艺术论文集》,中国摄影出版社,1986 年 12 月。

⑭刘半农.半农谈影.2 版.上海:开明书店,1928:65

⑮罗正翔.中国城市知识阶层与二三十年代摄影界[EB/ OL]. (2011-03-17)[2014-09-07]http://news.artxun.com/li-1589-7944987.shtml.

⑯贺锡翔.刘半农的摄影生涯.转引自常人春主编.《民国艺苑风景线》.江苏古籍出版社,1997 年版

⑰《北京光社年鉴》第 1 册收入参加影展的 16 人摄影作品 56 幅。

⑱《北平光社年鉴》第 2 册收入参加影展的 15 人摄影作品 77 幅。

⑲贺锡翔.刘半农的摄影生涯.转引自常人春主编《民国艺苑风景线》.江苏古籍出版社,1997 年版

⑳Gum BichromateProcess,树胶法,即重铬酸盐光敏树胶法。用阿拉伯胶(gum arabic 或 gum accasia)、颜料、重铬酸盐混合涂布纸上,具有感光特性,曝光后,阿拉伯胶变成不溶于水的物质,而未曝光的阿拉伯胶入水不久和颜料一同溶解,保留感光影像。可制作影调柔和雅致,又不变色,可随意修整的肖像和风景照片。

㉑Bromoil Process 溴油法,又称溴纸纳油色法,相纸上墨法,是把溴银纸照片上的影像洗去,转变为油印画方法。制作过程大致为:把曝光正常的溴银纸照片用溴油漂白液处理,漂白后等照片上的影像完全消退,然后用清水反复水洗,再用海泡消去纸上的银分,定影十分钟后取出,水洗后用油印法着墨。即把水洗后的照片摊在玻璃板上,再刷上重铬酸盐饱和水溶液,晾干后晒像,然后充分水洗,此时影像还看不到。置于玻璃板上,吸干水分后待药膜面水分蒸发,再用铜版印刷用油墨或特制油墨在药膜面涂刷,即可显出影像。

㉒刘半农.半农谈影.2 版.上海:开明书店,1928:22-23

㉓刘小蕙,《父亲的摄影爱好》,见《中国摄影史料》第二辑,1981.10

㉔陈万里.大风集·自序.北京:京华印书局,民国十三年八月二十日。

㉕刘半农.北平光社年鉴第二集·序,1929:4-5.

1. 刘半农.半农谈影.2 版.上海:开明书店,1928.

2. 刘半农.半农谈影.北京:中国摄影出版社,2000.

3. 龙熹祖编著.中国近代摄影艺术美学文选. 天津:天津人民美术出版社,1988.

4. 马运增、陈申等编著.中国摄影史 1840-1937. 北京:中国摄影出版社,1987.

5. 蒋齐生著.新闻摄影一百四十年.北京:新华出版社,1989.

6. 陈万里.大风集. 北京:京华印书局,民国十三年八月二十日.

7. 龙熹祖.“意与真”和“镜与窗”一一刘半农和萨考斯基及中美摄影艺术思想的同和异.《中国摄影》1993 年11 月.

8. 胡志川,《我国摄影艺术理论的创立和发展——抗日战争之前》,见《摄影艺术论文集》,中国摄影出版社,1986 .

9. 刘小蕙.父亲的摄影爱好.《中国摄影史料》第二辑,1981.10

10. 贺锡翔.刘半农的摄影生涯.见常人春主编.《民国艺苑风景线》.江苏古籍出版社,1997.

11. 陈万里.谈半农的摄影.人间世,1934 年第 17 期

12. 北京光社年鉴第 1 集. 1927.

13. 北平光社年鉴第 2 集.1929.

14. 陈申、徐希景.中国摄影艺术史.北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

15. 陈学圣.寻回失落的民国摄影.台北:富凯艺术有限公司,2015.

16.《中国摄影史料》1-6 辑中国摄影家协会理论研究部编,1981-1983.

17. 民国时期《北京大学日刊》