帕米尔高原十年行摄记

2017-08-02赵登文

10年来,摄影师赵登文30多次踏上帕米尔高原,途经那里的多少个春夏秋冬,用镜头记录下圣洁的雪山、湖泊和草原,也记录下在那片土地上生活的塔吉克人。他说,那些在高原上顽强生活的人,才是他最初和永远的创作灵感源泉。所以,对于他来说,每一次按下快门,都是一次心灵的震撼,而未来,他仍将用影像向世人传递心中的那个高原梦。

如果说有某个地方存在于我的灵魂深处,那一定是帕米尔高原。

帕米尔高原位于中国版图的最西边,但它的大部分地域在国境之外,分属于几个不同的国家。在塔吉克语里,“帕米尔”是“世界屋脊”的意思,的确,这里海拔4000~7700多米,雪山林立,冰川广布。

最初来帕米尔摄影创作时,我就被这片地域简洁的线条所震撼,几条山脉粗粗的勾勒,简洁到大约只有几种色块组成。置身其中,眼前是大开大合的轮廓,耳畔是从历史深处吹来的远古之风,那一刻,我知道,它也是我人生的高原。

十年来,我几乎跑遍了帕米尔高原在我国境内的所有地方,用手中的鏡头记录下这里的风景,也记录下生活在这片土地上的人。在不断的行走和拍摄的过程中,我对帕米尔高原的眷恋越来越浓,所以,我前行的脚步将永不停止。

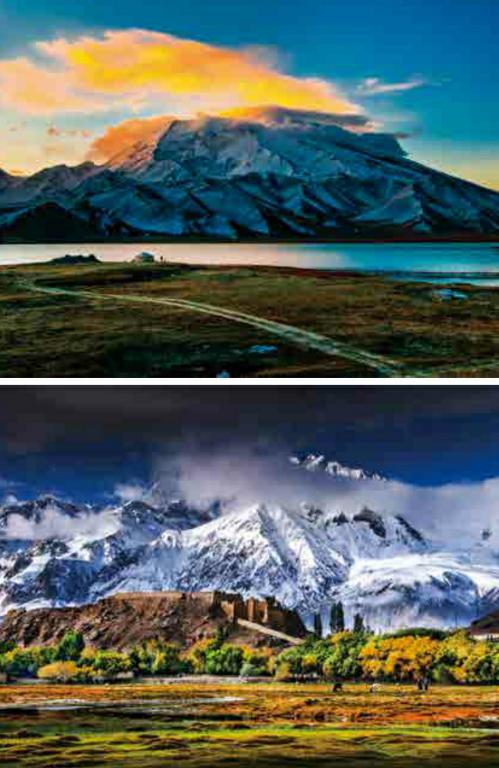

攀登慕士塔格峰行摄壮丽的“冰川之父”

在帕米尔高原,慕士塔格峰名声极大,几乎妇孺皆知。慕士塔格峰海拔7546米,山峰常年积雪,冰山地貌发育出十余条冰川,冰川末端向下延伸到海拔4300米处,山顶冰层更是厚达100~200米,因此人们赋予了慕士塔格峰“冰川之父”的美誉。正因如此,无数的人前来顶礼膜拜这座高峰,尤其是专业登山者,更是对它迷恋不已。

我萌生攀登慕士塔格峰的念头,还要从2009年说起。那年5月,远在天津的摄友侯贤懿打电话告诉我,说她要来攀登慕士塔格峰。这让我大吃一惊,对于一个女孩来说,要攀登海拔如此高的山峰,难度可想而知。后来,在慕士塔格峰下的登山大本营附近拍摄时,我遇到了候贤懿,当时,国家著名登山队员杨春风和他的队友也在大本营,所有人都要在这里居住一段时间,以适应高原生活,为登顶做准备。虽然她在最后冲顶时,因手指头冻伤而被迫下撤,但我仍然很佩服她的勇气。也正是被她的勇气所感染,我决定攀登慕士塔格峰。

2010年5月的一天,按照计划,我和一位朋友驾车前往慕士塔格峰脚下,我们准备去冰川看看。那天吃完午饭后,我们背着摄影器材,一人带了一瓶矿泉水和几块压缩饼干,就开始向冰川攀登。我特意带了一块红布在身上,因为红色在冰川中十分醒目,如果遇到危险,可以当作求救信号。也许是因为5月的高原氧气充足,风雪较少,3个小时后,我们就顺利到达了冰川下面的冰湖。继续往上攀登,抵达冰川时,眼前的景象顿时让人震惊不已——数百米厚的冰川纵横交错,无数条冰舌排列在高低不平的山脊上,大大小小的冰柱千姿百态。我们尽情拍摄,在收获了许多满意的照片后,开始下撤。

然而,并不是每一次攀登都如同第一次这么幸运,记得最艰难的一次登山是在2011年2月。当时,我和两位外地朋友从慕士塔格峰西南面的开阔地带出发,沿着一条砾石遍地的峡谷向上而行,越往上攀登,天气就越冷,风吹得我们站立不稳,不得不猫着腰以保持平衡。随着攀登高度的上升,冰层越来越厚,空气也越来越稀薄,每走一小段就要停下来休息,否则无法呼吸。

大家相互鼓励着前行,过了4个多小时,冰川才出现在我们眼前。两位朋友静静地坐在地上,呼着长气,已经无力前行,而我一咬牙决定继续攀登。随着高度的上升,我的呼吸越来越困难,明显感觉到头痛胸闷,我只好停止前行,此时,海拔表显示我站立的位置海拔为5900米。休息了一会儿后,我开始下撤,一路上,脚下的冰层不断发出咔咔声,让人胆战心惊,按快门的时候,我更是小心翼翼,生怕声音会引起冰川崩裂。8个小时后,我们才艰难地返回到最初出发的地方。

攀登慕士塔格峰,让我对帕米尔高原有了一种无法割舍的情感,也让我对“意志”一词有了更加深刻的体会。近几年来,我多次攀登慕士塔格峰,拍摄壮观的冰川,但由于全球变暖,那些巨大的冰川正慢慢消融,这让我心痛不已。

圣洁的卡拉库勒湖那些难忘的拍摄经历

慕士塔格峰以其雄伟壮观的景象,被当地的柯尔克孜族人视为神山,而它脚下宁静美丽的卡拉库勒湖,同样圣洁无比。

最近一次拍摄卡拉库勒湖是在2016年,那次,我从喀什驾车出发,一路西行,大约两小时后,越野车进入盖孜河谷,当翻越老虎口时,道路曲折盘旋,四周山势嵯峨,峰峦突兀,将我的身心也提升到一种飞翔状态。到达湖边时,已近傍晚。卡拉库勒湖海拔4000米左右,湖泊巧妙地将慕士塔格峰和其他大小山峰一并揽入怀中,在这雄伟的高原上,成就了一种超凡脱俗的气质。随着夕阳缓缓西沉,湖面开始燃烧,如沸腾的血,燃烧到高潮时,天地一片火红,我的心也跟着激动起来。我抓紧时间拍摄眼前这绚烂的景象,因为高原的黄昏非常短暂,也许几分钟后这样的画面就会消失。

天黑前,慕士塔格峰在最后一抹天光的映照下若隐若现。夜里,我睡在附近牧民家的毡房,闭上眼睛,不禁想起4年前的冬天在这里拍摄的经历。那也是一个血色残阳的黄昏,风很大,一层薄薄的雪覆盖在湖面,气温为零下15℃。这个季节,在湖边放牧的牧民大都已经撤离,只剩一家牧民的毡房还暂时留在湖边。拍摄结束后,高原慢慢沉入黑暗,这时,我才想起在这寒冷的荒原上,除了那户人家,就只有我一人,所以,晚上我只能借宿在这座毡房。我背起摄影包向毡房走去,在了解我的来意后,主人热情地收留了我。坐在温暖的毡房内,喝着热腾腾的茶,我觉得无比幸福。

思绪如流水,我还想起2010年夏天在这里拍摄的情景。那一次,到达卡拉库勒湖时正值暴雨过后,高原的天气变化无常,风雨过后竟然出现了彩虹。这是我在湖边唯一一次看到彩虹,它挂在天空中,给隐藏在云雾后的慕士塔格峰增添了一抹神圣的色彩。那天,我还在湖边遇到一位来自大连的服装设计师,她满怀苦闷,踽踽独行至此,看到这样的景象后,心事全被化解了。后来,她设计了一套服装,取名为“高原就像梦一样”,还荣获了国际大奖。

在众多美好的回忆中,我沉沉地睡去。次日清晨,当我走出毡房,蔚蓝色的湖水映入眼帘,顿时让人心情愉悦起来。早晨的卡拉库勒湖很美,和黄昏时完全不一样,就像是上帝突然将一片蓝天撕下来铺在了脚边。山谷间的冷气还未散尽,晨晖之中,炊烟袅袅升起,并随着微风缓缓飘散,将一切都笼罩在了烟雾之中,影影绰绰,沉浮不定……

参加“肖公巴哈尔节”记录叼羊比赛和塔吉克婚礼

在帕米尔高原,有“世界四大石头城”之一的塔什库尔干县,这里居住着塔吉克人,他们有着深棕色或蓝色凹陷的眼睛、高窄的鼻子,由于世代生活在高原,接近太阳,所以被称为“太阳部落”。

我拍摄了许多反映塔吉克人生活的照片,尤其喜欢拍摄他们的节日,例如“肖公巴哈尔节”。

“肖公巴哈尔节”又叫“迎春节”,于每年3月21日举行,这是塔吉克人一年中最重要的节日。他们将一年分为春秋两季,认为春季是生活的开始,也是新生命的象征,等节日一过,他们便开始一年逐水草而居的游牧生活。

节日前,家家户户要将屋子打扫干净,然后在墙上画一些花纹,并向天窗和柱子等处撒面粉以示祝福。节日当天,还要举行引水仪式。届时,全村人都要出动,到有水源的地方参加破冰引水。引水之后是播种仪式,由富有农耕经验的老者向田地里撒种,人们则将衣襟撩起,让种子落入怀中,祈愿一年风调雨顺,农田丰收。

2016年3月21日,是我第八次和塔吉克人一起过“肖公巴哈尔节”。这次,有两个内地摄友与我同行,拍摄完白天的活动,我就带着摄友去了我的塔吉克朋友阿巴米斯林家。看到有客人来,阿巴米斯林非常高兴。晚饭前,他牵着一只小羊走到我们面前,并用塔吉克语对小羊说了几句话,大概意思是:本来不应该杀你,但尊贵的客人来了,所以要用你来表达敬意。简单的过程,却像是庄严的仪式,让人感动。晚饭时,在昏暗的灯光下,我们一边吃饭,一边谈笑,在这偏远的地方,感受着塔吉克人带给我们的温暖。

在帕米尔高原,叼羊也是我拍摄得较多的题材。30年前,我曾是驻扎在这里的一名军人,那时经常会在节日里看到叼羊比赛,人们分成几组,骑在马背上争抢一头羊,场面十分激烈。值得一提的是,除了骑马叼羊,塔吉克人还骑牦牛进行比赛。跟骑马叼羊相比,骑牦牛叼羊的动作较慢,但同样能展示出叼羊的烈性。我在帕米尔高原拍摄过20多次叼羊比赛,每一次都是跟前跑后,仿佛我也成了赛场上的一名勇士。

除了拍摄节日和活动,我还喜欢记录塔吉克人的婚礼。让我记忆深刻的是2009年10月拍摄的那场婚礼。当时,我正在帕米尔高原采风,谁知赶上我的朋友达力的女儿热娜结婚,所以我在他家待了3天,拍摄下婚礼的整个过程。

婚礼当天,热娜穿着漂亮的民族衣裙,头戴精心绣制的帽子,罩着面纱。当听到远处传来乐器演奏的声音时,我知道是迎亲队伍到了。迎亲队伍到达家门口时,达力夫妇和亲戚朋友一同上前迎接,热娜的女伴还向新郎敬上两碗牛奶,新郎一口气喝完,表示接受了盛情。进门时,热娜的奶奶向孙女婿的肩上撒了些面粉,这是祝福两个年轻人互敬互爱,白头偕老。接着,新郎新娘交换系有红、白布条的戒指,场面让人感动。

仪式过后,人们吹起鹰笛,打起手鼓,跳起欢快的舞蹈,一场婚礼成了整个高原的盛典,直到太阳下山,人们才依依不舍地离去。

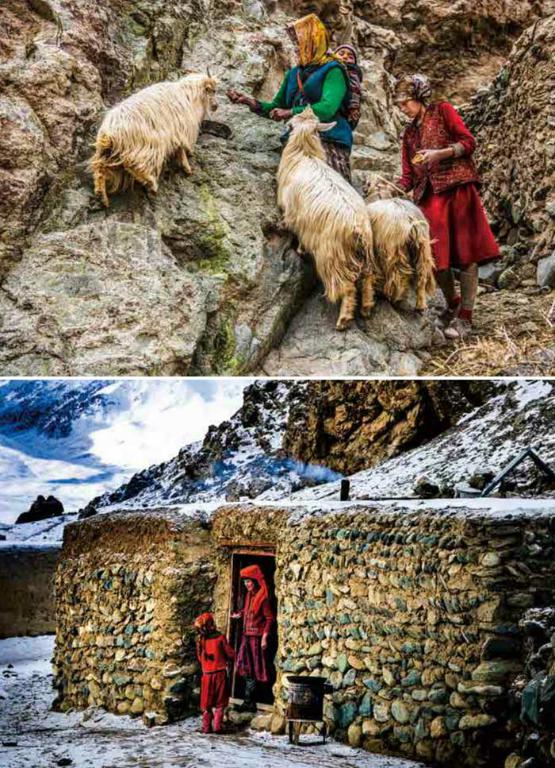

镜头下的塔吉克女人传递帕米尔高原乐观的精神

来到帕米尔高原拍摄的人都会发现,塔吉克女人是高原上一道独特的风景。的确,塔吉克女人比男人更加重视装扮,她们喜欢身着色彩鲜艳的衣服,在荒凉的高原上,她们的身影显得极其绚丽。不过,除了美丽,塔吉克女人感染我更多的是一种坚强的精神。

在帕米尔高原,塔吉克女人是家中的主要劳动力,做饭、种植、挤羊奶、照顾老人、抚育子女等,都由她们完成。在条件艰苦的高原,她们担负起了家庭的重任,是家庭最重要的支柱,让人尊敬。所以,在我的帕米尔高原系列摄影作品中,有很多专门拍摄她们的镜头。

在拍摄中,我尽量展现她们生活的原貌,用不同的视角,突出她们淳朴坚韧的气质。在室内拍摄时,由于早晚光线较暗,所以我一般选择在中午进行拍摄,当阳光从房顶窗口射入房间时,会形成较大的明暗反差,拍出的画面更具层次感。与室内拍摄相反,室外拍摄我则尽量选择在早晚进行,因为高原的阳光比较强烈,早晚的光线相对柔和。

我曾为很多塔吉克女人拍摄过特写,例如赛拉古丽。我是在去热斯喀木村的途中遇到赛拉古丽的,当时,她站在一片石滩上,和当地绝大多数塔吉克女人一样,她面庞瘦削,眼神清澈,从头巾到毛衣全都是鲜亮的红色,如此艳丽的色彩,即便隔着很远的距离也会让人眼前一亮。看到我辛苦地拍摄,她热情地邀请我到她家去喝茶,一身疲惫的我欣然接受了她的邀请。后来,我才知道她刚刚是在捡去石滩上的石头,准备在上面种植一些农作物。由于高原气候条件恶劣,草场稀少,所以她们只有在高原河谷间不断寻找、开拓耕地。在这里,我见过最小的一块“田地”甚至还不足一平方米,但她们依然执着地在上面种植了几棵青稞。

还有一位塔吉克女人也给我留下了深刻的印象,她叫开克米尤。开克米尤是我曾经借宿人家的女主人。当时,她披着一条白头巾,身上的马夹是黑色的,但毛衣、裙子同樣是塔吉克女人最爱的大红色,脚上穿着一双破旧的军用迷彩鞋。在与她的交谈中我得知,每年春秋两季,附近皮勒村的四五十个孩子到县城去上学,途中都会在她家住上一晚。开克米尤会给他们做饭吃,并把他们安顿在一间大石头房里睡觉。她平静地讲述着这一切,而我却为之动容,由衷地敬佩这样一位平凡却伟大的女性。

在拍摄塔吉克女人的过程中,我深深地被她们感动,艰苦的自然环境并没有让她们感到悲观,反而孕育出乐观的性格,并用一颗感恩的心去对待一切。对我来说,在帕米尔高原的拍摄,也是对高原精神的一种展现,它是伴随我内心深处的一种使命与责任。