“魏官品”、“晋官品”献疑

2017-08-01张金龙

张金龙

“魏官品”、“晋官品”献疑

张金龙

《通典》所载“魏官品”和“晋官品”是今人所见有关魏、晋官品的最完整记载,其来源在现有历史文献中难觅踪迹。“魏官品”与曹魏实际制度多有不合,或谓其颁布时间在曹魏灭亡前夕。曹魏《品令》(《官品令》)当在魏明帝朝法令修订时制定,魏末晋初贾充等人所撰《官品令》为《晋官品令》,均非《通典》所载之“魏官品”。《隋书·经籍志》著录的多部魏晋官制文献中未见《官品令》,唐初修撰《晋书》时所见《魏晋官品令》并非原始文献,而是转述相关文献所见魏、晋时期的官品令文,难免会有不合实际制度之处。晋代官分九品明载于《晋书·食货志》,而《职官志》中职官等级则是用“品秩”和“石”来表示的,品代表官位高低,秩体现俸禄多寡,品秩结合方体现官员地位之整体面貌。《宋书·百官志》关于职官秩次的记载较多,包括汉代以降至刘宋制度,通过比较可知,魏晋刘宋时期职官等级制度的表现形式仍与汉代相近,“秩○○石”为表示职官等级的重要方式。《隋书·百官志》载梁初定制,有明确对应关系的“秩”与“品”构成职官等级制度的两个基本要件。而同卷所载陈代品秩,秩次仅与具体职官对应,并不反映其品位之上下或位次之前后。仅据将军名号即可断定,《通典》所载“魏官品”未能真实反映曹魏现实制度,也与晋初制度多有不合,称之为“魏官品”名不副实。“晋官品”与西晋或东晋现实制度也有较大出入,可断定非晋代某一时期的原始《官品令》,以“晋官品”作为两晋全期或某一时期的制度亦属牵强。沈约《宋书·百官志》文末附载比较简略的官品表,实为东晋制度,也与刘宋制度相符,是为现存文献中记录时间最早的一个官品表,《通典》所载“晋官品”不排除以之为蓝本编撰而成的可能性。

《通典》;魏官品;晋官品;来源;品秩;将军号

一、“魏官品”、“晋官品”及其来源问题

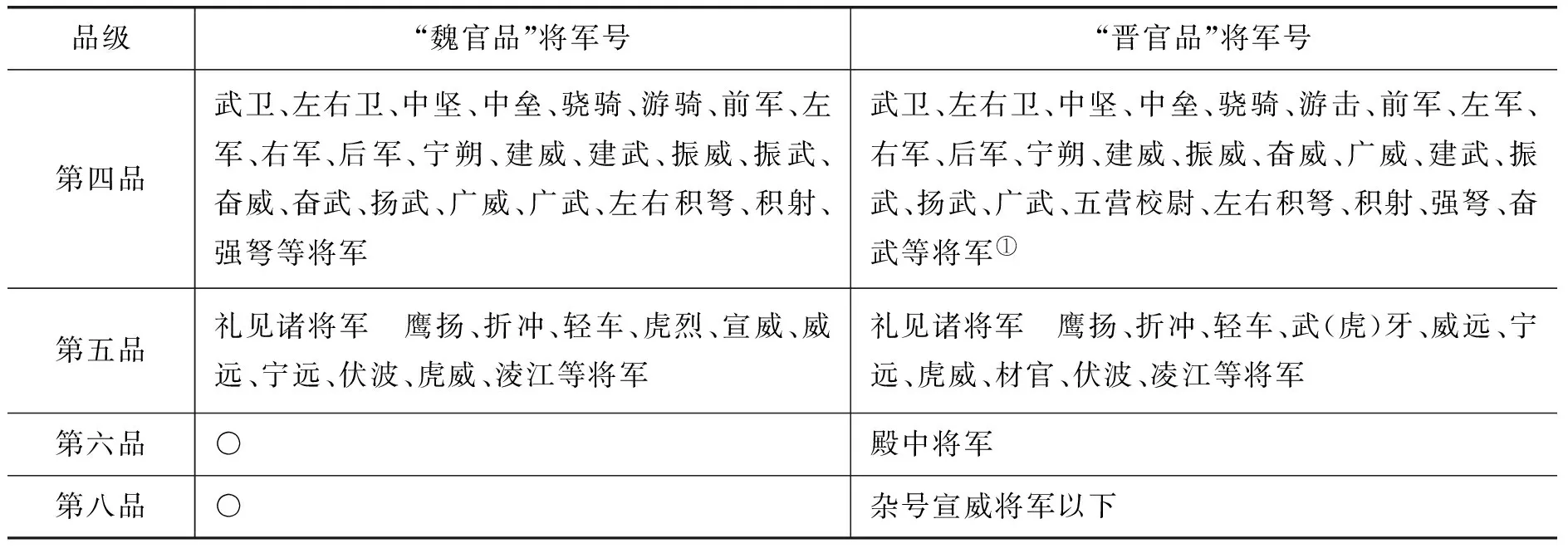

唐代中后期成书的《通典》一书,在卷三十六《职官十八·秩品一》、卷三十七《职官十九·秩品二》中分别记载了“魏官品”和“晋官品”,这是目前所见有关魏、晋时期官品的唯一全面的记载。兹选取其中有关将军名号、品级的记载列表比较如下:

品级“魏官品”将军号①“晋官品”将军号第一品黄钺大将军[大将军]②第二品诸四征、四镇、车骑、骠骑将军 诸大将军骠骑、车骑、卫将军 诸大将军第三品诸征、镇、安、平将军 中领军 龙骧将军、征虏将军、辅国将军诸征、镇、安、平、中军、镇军、抚军、前、后、左、右、征虏、辅国、龙骧等将军 中领军、中护军

② 按“公”为第一品,《晋书》卷二十四《职官志》载西晋初年置太宰、太傅、太保、太尉、司徒、司空、大司马、大将军八公。

续表

品级“魏官品”将军号“晋官品”将军号第四品武卫、左右卫、中坚、中垒、骁骑、游骑、前军、左军、右军、后军、宁朔、建威、建武、振威、振武、奋威、奋武、扬武、广威、广武、左右积弩、积射、强弩等将军武卫、左右卫、中坚、中垒、骁骑、游击、前军、左军、右军、后军、宁朔、建威、振威、奋威、广威、建武、振武、扬武、广武、五营校尉、左右积弩、积射、强弩、奋武等将军①第五品礼见诸将军 鹰扬、折冲、轻车、虎烈、宣威、威远、宁远、伏波、虎威、淩江等将军礼见诸将军 鹰扬、折冲、轻车、武(虎)牙、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江等将军第六品〇殿中将军第八品〇杂号宣威将军以下①按“五营校尉”非将军,置于“广武”与“左右积弩”之间,当属错简或误植。

① 按“五营校尉”非将军,置于“广武”与“左右积弩”之间,当属错简或误植。

上表显示,《通典》所载“魏官品”与“晋官品”相似度颇高,以将军号而论,第四品诸将军名号两者所列完全相同,第二、三、五品诸将军也是大多相同的:车骑、骠骑将军及诸大将军(第二品);诸征、镇、安、平将军,中领军,龙骧、征虏、辅国将军(第三品);“礼见诸将军”及鹰扬、折冲、轻车、威远、宁远、伏波、虎威、淩江等将军(第五品)。尽管如此,两者还是有一些比较明显的差别:“魏官品”第一品“黄钺大将军”不见于“晋官品”,但“晋官品”中有相似的将军号,第一品“八公”最后一位即“大将军”;“魏官品”第二品四征、四镇将军不见于“晋官品”,但“魏官品”第三品有征、镇将军,“征”即四征,“镇”即四镇,同时又有四征、四镇将军,显系重出;“晋官品”第二品有卫将军,“魏官品”中无此号;“晋官品”第三品中军、镇军、抚军、前、后、左、右等将军及中护军不见于“魏官品”,且同品中领军将军及龙骧、征虏、辅国等将军之位次也不尽一致;“魏官品”第五品虎烈、宣威将军及“晋官品”武(虎)牙、材官将军不互见,而“晋官品”第八品有“杂号宣威将军以下”。此外,“晋官品”第六品殿中将军不见于“魏官品”,第四品建威以后诸将军的位次亦不尽相同。

岳珂之外,似未见到其他古代和近代学者对“魏官品”产生怀疑。祝总斌是最早对《通典》所载“魏官品”提出质疑的当代学者,他说:

阎步克同意祝总斌的看法,并作了更为详细的论证,特别是他注意到《唐六典》卷五《尚书兵部·郎中员外郎》注文对相关令文的引用,为寻找《通典》所载“魏官品”的来源提供了一个可能的突破口。具体而言即:“正二品曰辅国大将军”条本注引“《魏甲辰令》”、“《晋官品令》”、“梁《官品令》”等,“从五品上曰游骑将军”条本注引“《魏甲辰令》”,“从五品下曰游击将军”条本注引“《晋官品令》”。又,《唐六典》卷十《秘书省·秘书郎》“令史四人,书令史九人”条本注引“《魏甲辰仪》”*李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,北京:中华书局,1992年,第152、153、298页。。阎氏认为:“《甲辰仪》也记载曹魏官品,与前两条《甲辰令》当为一事”,“三条《甲辰令》的令文中都含有官品,这都说明曹魏确已实行官品之制了”*阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,北京:中华书局,2002年,第234页。。《隋书》卷三十三《经籍志二》史部仪注篇著录“《甲辰仪》五卷”,本注云“江左撰”。《旧唐书》卷四十六《经籍志上》及《新唐书》卷五十八《艺文志二》之乙部史录仪注类亦载“《甲辰仪注》五卷”,但不题撰人。清代学者即已关注《魏甲辰令》与《魏甲辰仪》,对其性质及成书时代有所推测。侯康云:“《唐六典》卷五引《魏甲辰令》,辅国将军第三品,游骑将军第四品;卷十引《魏甲辰仪》,祕书令史品第八。其次序皆在《晋官品》以前,则曹魏时书也。然他别无所见,又未知是专记官制之书否。”*侯康:《补三国艺文志》卷三《史·职官类》“韦昭官仪职训一卷”条,《二十五史补编》第3册,北京:中华书局,1955年,第3177页。姚振宗云:“此书疑即《魏故事》中佚本,或首篇有‘甲辰’字,遂以《甲辰仪》名书。《旧唐志》次董巴《舆服志》之后,盖亦以为曹魏时书。‘江左’不知何人。两《唐志》皆无撰人。”*姚振宗:《三国艺文志》卷三《史·仪制类》“魏甲辰仪五卷”条,《二十五史补编》第3册,第3232页。又云:“此云‘江左撰’,则大抵东晋人钞录魏令中之涉于仪品者为是书,首一卷从《甲辰令》中钞出,故曰《甲辰仪》。”*姚振宗:《隋书经籍志考证》卷十八《史部八·仪注类》“甲辰仪五卷江左撰”条,《二十五史补编》第4册,第5321页。阎步克推测说:“可能是江左有什么人对魏《甲辰令》做过整理编辑,后人便把这部书题为‘江左撰’,但其内容仍应是曹魏制度。《甲辰令》或《甲辰仪》都记有官品,《唐六典》又以‘魏《甲辰令》、晋《官品令》、梁《官品令》’并列,由此看它很可能就是曹魏的《官品令》,至少可以证明曹魏确有‘官品’之制。‘咸熙元年百官名’这种文献,似乎也暗示着咸熙年间官制有过较大变动,对此年的官名要特加记叙,《魏官品令》、《甲辰令》大约都产生在这个时候。”*阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第234页注①。楼劲也有类似看法:“曹魏已有《甲辰仪》,或称《甲辰令》”,“是官品仪制方面的诏令专集”,“其最初的名称很可能就是《甲辰令》,《甲辰仪》反倒像是晚出之名”。不过他又认为“《隋志》所载江左人撰的《甲辰仪》”,“应是曹魏《甲辰令》的续作,其中增益了两晋时期的同类制诏规定”*楼劲:《魏晋南北朝隋唐立法与法律体系》上册,北京:中国社会科学出版社,2014年,第22、23页。。亦即《隋志》所载《甲辰仪》并非《唐六典》本注所引《魏甲辰仪》或《魏甲辰令》。也就是说历史上至少有两部《甲辰仪》,后出者为前书的续编。按《隋书·经籍志》所载“《甲辰仪》”之外*《旧唐书》卷四十六《经籍志上》及《新唐书》卷五十八《艺文志二》乙部史录仪注类载“《甲辰仪注》五卷”,但未题撰人。,再无类似文献见于著录,因此判断魏《甲辰令》即《甲辰仪》应该是符合实际的,但却无法证实是否曾有两部《甲辰仪》。尽管《唐六典》“从五品上曰游骑将军”条本注引《魏甲辰令》“游骑将军,第四品”的记载与《通典》所载“魏官品”一致,恐怕仍不能因此断定《通典》所载“魏官品”即出自此《甲辰仪》。事实上,曹魏并无游骑将军。游骑将军始置于梁代,《隋书》卷二十六《百官志上》:“天监六年,置左右骁骑、左右游击将军,位视二率。改旧骁骑曰云骑,游击曰游骑,降左右骁、游一阶。”在十八班中云骑、游骑位居第十班。陈代沿置云骑、游骑将军,为第四品、秩千石。仅此一点,对《魏甲辰令》的可靠性即有必要加以怀疑,至少它并非曹魏时期的原始律令文本,而应出自梁陈甚或隋唐人之手。

《唐六典》卷六《尚书刑部·郎中员外郎》本注,谓“晋命贾充等撰《令》四十篇”,其四曰《官品》*李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,第184页。。此即《晋官品令》之原始文本。这次改革开始于曹魏末年,完成于晋武帝初年,对此《晋书》卷三十《刑法志》有如下记载:

文帝为晋王,患前代律令本注烦杂,陈群、刘邵虽经改革,而科网本密,又叔孙、郭、马、杜诸儒章句,但取郑氏,又为偏党,未可承用。于是令贾充定法律,令与太傅郑冲……等十四人典其事……合二十篇,六百二十条,二万七千六百五十七言。蠲其苛秽,存其清约,事从中典,归于益时。其余未宜除者,若军事、田农、酤酒,未得皆从人心,权设其法,太平当除,故不入律,悉以为令。施行制度,以此设教,违令有罪则入律。其常事品式章程,各还其府,为故事。……凡律令合二千九百二十六条,十二万六千三百言,六十卷,故事三十卷。泰始三年,事毕,表上。……四年正月,大赦天下,乃班新律。 同书卷二《文帝纪》:咸熙元年“秋七月,帝奏司空荀定礼仪,中护军贾充正法律,尚书仆射裴秀议官制,太保郑冲总而裁焉。始建五等爵”。很显然,这次改革乃是为晋朝制定开国制度,以摆脱曹魏旧制的影响。《咸熙元年百官名》或即此次由裴秀所定,是为即将建立的晋朝确定统治机构及其编制。泰始三年完成并于次年颁布的《官品令》,应该是以此《百官名》为基础而制定的*按《咸熙元年百官名》不见于《隋志》及两《唐志》著录,但《隋志》著录的《魏晋百官名》五卷很可能与此关系密切。关于其内容,由唐李善《文选》注所引《晋百官名》和《百官名》的记载可见一斑。《文选》卷二十四陆士衡《赠冯文罴迁斥丘令》题下注:“《晋百官名》曰:外兵郎冯文罴。”(萧统编,李善注:《文选》第3册,上海:上海古籍出版社,1986年,第1135页)《赠顾交阯公真》题下注:“《晋百官名》曰:交州刺史顾秘字公真。”(第3册,第1146页)卷三十七陆士衡《谢平原内史表》“汝阴太守曹武”下注:“《晋百官名》曰:曹武字道渊。”(第4册,第1698页)刘越石《劝进表》“高平亭侯臣荣劭”下注:“《晋百官名》曰:荣劭字茂世,北平人,为清河太守。”“轻车将军关内侯臣郭穆”下注:“《百官名》曰:郭穆字景通,没胡中。”(第4册,第1709页)卷三十八《表下》张士然《为吴令谢询求为诸孙置守冢人表》,题名“张士然”下注:“《晋百官名》曰:悛(按即士然)为太子庶子。”(第4册,第1713页)卷六十任昉《齐竟陵文宣王行状》“八座初启,以公补尚书令”下注:“《晋百官名》曰:尚书令、尚书仆射、六尚书,古为八座尚书。”(第6册,第2577页)由此可见:《百官名》应该是现任官员的名录,所记事项主要包括姓名字、郡望、官职,也可能还包括对有关制度的规定或诠释。姚振宗:《三国艺文志》卷二《史·职官类》“魏百官名”条:“案:《隋志》有‘《魏晋百官名》五卷’,不著撰人。盖合此及晋为一书。《钟会传注》‘案《百官名》诸葛绪入晋为太常’云云,则《魏晋百官名》也。又云:‘案《咸熙元年百官名》,邵悌字元伯,阳平人。’《百官名》而系以年,则又似今之爵帙。”本注:“又案:《咸熙元年百官名》,似因是年开建五等而作,审是则别为一书。”(《二十五史补编》第3册,第3229页)。由此来看,咸熙元年虽然已经开始着手制定《官品令》,但当年并未完成和颁布,其颁布是在数年之后,故这次制定的《官品令》是名副其实的《晋官品令》,而与《魏官品令》无关。

《通典》所载“魏官品”是否即为如淳所见之《品令》或曹魏《官品令》之原本,这是比较关键的一个问题。《晋书》卷二十四《职官志》:“又案:《魏晋官品令》又有禁防御史,第七品。”此与《通典》所载“魏官品”中禁防御史品级相同,因此杜佑所录“魏官品”的确可能出自《魏晋官品令》。《文选》卷六十《行状》所收任彦昇《齐竟陵文宣王行状》有云:“可追崇假黄钺、侍中、都督中外诸军事、太宰、领大将军、杨州牧,绿綟绶,具九锡服命之礼。”唐李善注:“《魏晋官品》曰:相国、丞相,绿绶。”*萧统编,李善注:《文选》第6册,第2580页。白居易《白氏六帖事类集》卷二十一《职官·中郎将六十六》“银章青绶”下本注:“《魏晋官品》云,冠服如将军。”诚如阎步克推断,此《魏晋官品》即《魏晋官品令》。由此可见,《魏晋官品令》这一文献在唐代仍可见到,故《通典》所载“魏官品”来源于此的可能性甚大。姚振宗就《(新)唐书·艺文志》及《通志·艺文略》著录的《魏官品令》一卷作出推论:“疑是书乃《魏令》二百余篇之别行者。《刑法志》、《文选》注引《魏晋官品令》,则又有合晋代以为一编者。”*姚振宗:《三国艺文志》卷二《史·职官类》“魏官品令一卷”条,《二十五史补编》第3册,第32293230页。阎步克同意其说*阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第234页注①。。按《魏晋官品令》(《魏晋官品》)乃由《魏官品令》(《魏官品》)与《晋官品令》(《晋官品》)合编而成的可能性很大,但编撰者所依据的究竟是不是《魏官品令》与《晋官品令》的原始文本,或者是经过后人加工的文本,抑或是有所散佚的残本,均无法作出明确判断。《唐六典》注引《晋官品令》两次,又引《晋令》二十三次,表明唐代的确存在《晋官品令》这一文献,但是否即为贾充所定令文之原始文本,或者说仅有残本亦未可知。

在《隋书·经籍志二》史部职官类及仪注类文献中见不到《魏官品令》、《晋官品令》或《魏晋官品令》,而所见与魏晋职官制度有关的文献则有《魏官仪》、《晋公卿礼秩故事》、《晋新定仪注》、《晋官品》、《百官表注》、《晋百官仪服录》、《大兴二年定官品事》、《百官品》、《百官阶次》、《百官春秋》、《魏晋百官名》、《晋百官名》、《晋官属名》。《魏官仪》、《晋官品》、《百官表注》、《百官品》、《晋百官仪服录》、《大兴二年定官品事》诸书,但本注皆谓“梁有,亡”,即隋代其书已不存。由此可见,至少在隋代已无一部名为《魏官品令》、《晋官品令》或《魏晋官品令》的文献存世,然则唐初史臣在修撰《晋书》时所见《魏晋官品令》究竟从何而来?比较合理的解释是,《晋书·职官志》所言“魏晋官品令”并非一部专门文献,而是转述其从相关文献中所见魏、晋时期的官品令文。唐人李善及白居易所提及的《魏晋官品》可能是经过编撰的文献,但也不排除从其他文献转引的可能性。《新唐书·艺文志二》著录《魏官品令》和《晋定品制》各一卷,而在《隋书·经籍志二》及《旧唐书·经籍志二》中均不见著录,则最大可能此二书为唐人所撰。这两部文献与以上提及的《魏晋官品令》(《魏晋官品》)或《魏官品令》、《晋官品令》(《晋官品》)当有密切关系。唐人所见《魏晋官品令》、《魏晋官品》、《魏官品令》、《晋官品令》或《晋定品制》,应该都不是原始档案文献,也未必是根据档案整理的第一手资料,而可能是在上列《隋书·经籍志二》所载相关文献如《晋公卿礼秩故事》、《百官阶次》、《百官春秋》、《晋百官名》、《晋官属名》或其残卷的基础上编撰而成*按《晋新定仪注》、《魏晋百官名》不见于两《唐志》,则唐代已无其书。。

二、史志所见魏晋南朝职官之“品秩”

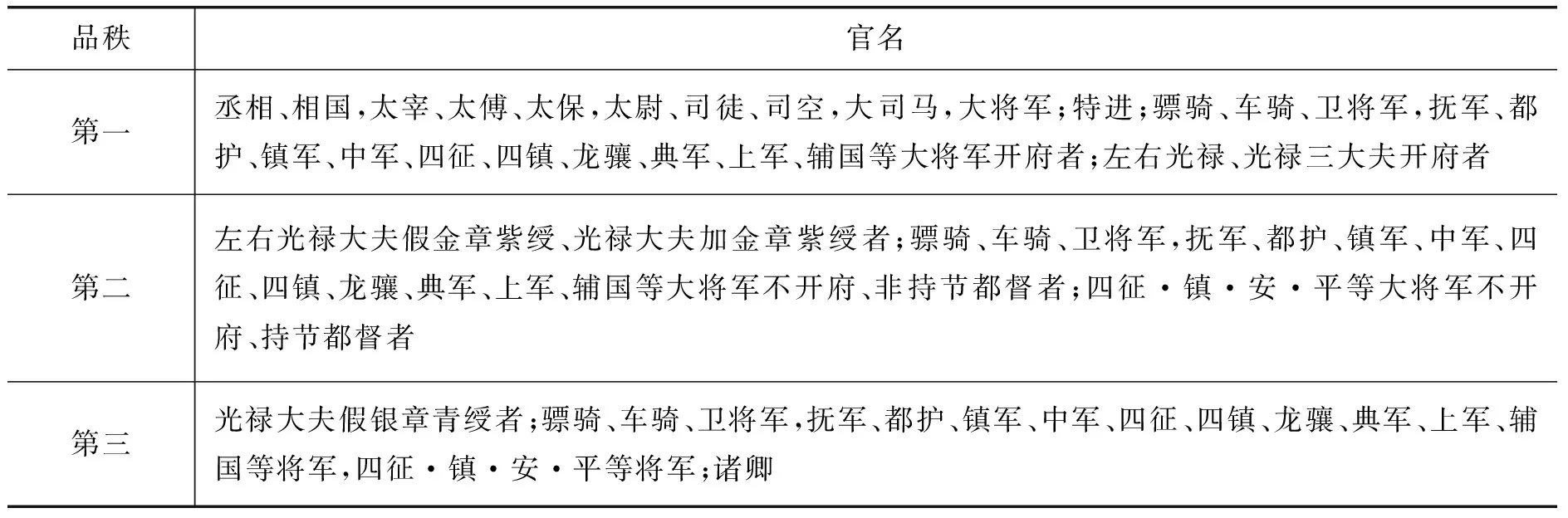

《三国志》仅有“本纪”、“列传”而无“志”,故对于三国时代包括官品在内的职官制度并无明确具体的记载。唐初官修《晋书》卷二十六《食货志》载平吴之后所定制度:“其官品第一至于第九,各以贵贱占田,品第一者占五十顷,第二品四十五顷,第三品四十顷,第四品三十五顷,第五品三十顷,第六品二十五顷,第七品二十顷,第八品十五顷,第九品十顷。而又各以品之高卑荫其亲属,多者及九族,少者三世。……而又得荫人以为衣食客及佃客,品第六已上得衣食客三人,第七第八品二人,第九品及……一人。其应有佃客者,官品第一第二者佃客无过五十户,第三品十户,第四品七户,第五品五户,第六品三户,第七品二户,第八品第九品一户。”毫无疑问,至迟在晋武帝太康年间西晋王朝已有明确的官分九品之制。然而,对于具体官职所对应的品级在同书卷二十四《职官志》中的记载却并不全面,现将相关记载引述如下:

诸公及开府位从公者,品秩第一。

特进,品秩第二,位次诸公,在开府骠骑上。

左右光禄大夫假金章紫绶、光禄大夫加金章紫绶者,品秩第二。

骠骑已下及诸大将军不开府、非持节都督者,品秩第二。

四征·镇·安·平加大将军不开府、持节都督者,品秩第二。

光禄大夫假银章青绶者,品秩第三,位在金紫将军下、诸卿上。 据此归纳,兹将西晋时期可知文武职官的品秩列表如下:

品秩官名第一丞相、相国,太宰、太傅、太保,太尉、司徒、司空,大司马,大将军;特进;骠骑、车骑、卫将军,抚军、都护、镇军、中军、四征、四镇、龙骧、典军、上军、辅国等大将军开府者;左右光禄、光禄三大夫开府者第二左右光禄大夫假金章紫绶、光禄大夫加金章紫绶者;骠骑、车骑、卫将军,抚军、都护、镇军、中军、四征、四镇、龙骧、典军、上军、辅国等大将军不开府、非持节都督者;四征·镇·安·平等大将军不开府、持节都督者第三光禄大夫假银章青绶者;骠骑、车骑、卫将军,抚军、都护、镇军、中军、四征、四镇、龙骧、典军、上军、辅国等将军,四征·镇·安·平等将军;诸卿

当然,仅据上引《晋志》的记载还难以对晋代职官等级制度得到完整的认识。上引记载的史源应该是傅畅《晋公卿礼秩故事》,《隋书》卷三十三《经籍志上》史部职官篇载《晋公卿礼秩故事》九卷傅畅撰,《隋书》卷十《礼仪志五》引作《晋公卿礼秩》。《旧唐书》卷四十六《经籍志二》及《新唐书》卷五十八《艺文志二》乙部史录职官类亦有著录,分别作《晋公卿礼秩》九卷傅畅撰、傅畅《晋公卿礼秩故事》九卷。傅畅为北地傅祗之子,西晋末年任秘书丞,“没于石勒,勒以为大将军右司马。谙识朝仪,恒居机密,勒甚重之。作《晋诸公叙赞》二十二卷,又为《公卿故事》九卷”*房玄龄等撰:《晋书》卷四十七《傅玄传》附《傅畅传》,北京:中华书局,1974年,第1333页。《三国志》卷二十一《魏书·傅嘏传》附《傅祗传》注引《晋诸公赞》:“祗子宣,字世弘。”裴松之注引《世语》:“宣弟畅,字世道,秘书丞,没在胡中。著《晋诸公赞》及《晋公卿礼秩故事》。”(第627页)按傅畅事迹又见《晋书》卷四十四《卢谌传》,卷六十《阎鼎传》,卷四十九《王尼传》,卷六十二《刘琨传》附《刘群传》,卷一〇五《石勒载记下》。。按《公卿故事》、《晋公卿礼秩》、《晋公卿礼秩故事》为同书异名,《公卿故事》、《晋公卿礼秩》为《晋公卿礼秩故事》之省称。后赵以降的十六国职官制度很可能与此书有较大关系。

《晋书·职官志》所载品秩第一的“诸公”是指:丞相、相国,太宰、太傅、太保,太尉、司徒、司空,大司马,大将军;“开府位从公者”即“开府仪同三司”,具体包括“骠骑、车骑、卫将军、伏波、抚军、都护、镇军、中军、四征、四镇、龙骧、典军、上军、辅国等大将军”及“左右光禄、光禄三大夫”“开府者”*按这一名单中不应包括“伏波”之号,伏波将军在晋代不可能位居抚军等重号将军之前,当然也不可能加“大”而成为伏波大将军。具体参见下文相关考述。。这一品秩的官职也可分为文官公和武官公,文官公是指“太宰、太傅、太保、司徒、司空,左右光禄大夫、光禄大夫开府位从公者”,武官公是指“大司马、大将军、太尉,骠骑、车骑、卫将军,诸大将军开府位从公者”。《晋志》中又有“二品将军”、“三品将军”的说法,即指以上相关将军号。属于“武官公”的将军亦称“金紫将军”。《晋书》卷九十五《艺术·陈训传》:“都水参军淮南周亢尝问训以官位,训曰:‘君至卯年当剖符近郡,酉年当有曲盖。’亢曰:‘脱如来言,当相荐拔。’训曰:‘性不好官,惟欲得米耳。’后亢果为义兴太守、金紫将军。”同书卷二十一《礼志下》:“晋氏受命,武帝更定《元会仪》,《咸宁注》是也。”《元会仪》中的一个仪式是:“公、特进、匈奴南单于、金紫将军当大鸿胪西,中二千石、二千石、千石、六百石当大行令西,皆北面伏。鸿胪跪赞‘太尉、中二千石等奉璧、皮、帛、羔、雁、雉,再拜贺’。太常赞‘皇帝延公等登’。掌礼引公至金紫将军上殿。”*又见沈约:《宋书》卷十四《礼志一》,北京:中华书局,1974年,第343页。《宋书》卷十八《礼志五》:“大司马、大将军、太尉,凡将军位从公者,金章、紫绶。”“骠骑、车骑将军,凡诸将军加‘大’者征、镇、安、平、中军、镇军、抚军、前、左、右、后将军,征虏、冠军、辅国、龙骧将军,金章、紫绶。”由此可见,上自大将军下至龙骧大将军的诸多将军号皆属“金紫将军”之列。*关于西晋职官礼仪的研究,参见[日]小林聪:《西晋における礼制秩序の構築とその変質》,《九州大学东洋史论集》第30号(2002年)。

尤其值得注意的是,在上引《晋志》中职官的等级是用“品秩”和“石”来表示的。这种表述已与汉代有所差别,即将汉代的“俸秩”改为“品秩”,“品”成为表示职官等级的重要元素。然而,汉代表示职官等级的“秩”和“石”依然存在,其作用堪与“品”相比。上引《晋书·礼志下》所载《元会仪》,有“中二千石、二千石、千石、六百石”及“中二千石等”、“中二千石以下”、“王公二千石”、“千石、六百石”等用以表示职官之类别。很显然,以俸秩“石”表示职官等级仍是西晋现实的制度。兹将《晋书·职官志》的相关记载引述如下:

“诸公及开府位从公者,品秩第一,食奉日五斛……置长史一人,秩一千石”。

“司徒加置左、右长史各一人,秩千石。”

“诸公及开府位从公加兵者,增置司马一人,秩千石;从事中郎二人,秩比千石。”

“光禄大夫与卿同秩中二千石……食奉日三斛。”

“骠骑已下及诸大将军不开府非持节都督者,品秩第二,其禄与特进同。置长史、司马各一人,秩千石。”

“三品将军秩中二千石者……食奉、春秋赐绵绢、菜田、田驺如光禄大夫诸卿制。置长史、司马各一人,秩千石。”

“尚书令,秩千石……食奉月五十斛。” 可以看出,品秩第一至第三的诸公及将军等首佐长史、司马皆秩千石,表明僚佐的秩次高低与其府主之品秩并不完全对等。以上记载也提供了一部分官职的俸禄数额:品秩第一之诸公及开府位从公者月俸一百五十斛,秩中二千石之光禄大夫与卿及三品将军月俸九十斛,秩千石之尚书令月俸五十斛。按光禄大夫与卿均属品秩第三(三品)。由此来看,品秩及品、秩与俸禄均有关联,两者应具有正比例关系。不仅仅是俸禄,官员的全部经济待遇均与品秩高低完全成正比例关系,除了上引《晋书·职官志》所载秩中二千石之三品将军“食奉、春秋赐绵绢、菜田、田驺如光禄大夫诸卿制”外,《晋书·食货志》所载晋武帝太康元年(280)与占田制、户调式一同颁布的品官占田荫客制,更是明确规定了一至九品官以官品高低占田和荫亲属及衣食客、佃客之多寡。这表明品秩既表示官位之高低,又体现待遇之厚薄,是权与利的有机统一,而非互不相干的两个层面。也可以说,西晋的品代表官位高低,秩体现俸禄多寡,品秩结合才能反映官员地位之整体面貌*关于魏晋南朝之“品秩”及其内涵,学界的看法分歧较大,兹不具述。参见汪征鲁:《魏晋南北朝选官体制研究》,福州:福建人民出版社,1995年,第148页;陈长琦:《魏晋南朝的资品和官品》,《历史研究》1990年第6期;黄惠贤、陈锋:《中国俸禄制度史》,武汉:武汉大学出版社,1996年,第78页;阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制研究》,第280页;张小稳:《魏晋南朝时期的秩级》,《史学月刊》2004年第5期。。

《宋书》卷三十九《百官志上》,谓“汉制,卿、尹秩皆中二千石,丞一千石”,而魏晋时期仍以“石”表示职官之秩次,如:本卷载“鱼豢曰:四征,魏武帝置,秩二千石。黄初中,位次三公”。按此条当出自“鱼豢《中外官》”*萧子显:《南齐书》卷十六《百官志序》,北京:中华书局,1972年,第311页。侯康《补三国艺文志》卷三《史·杂史类》“鱼豢魏略八十九卷”条:“康案:《御览·职官部》引《魏略》,多有叙百官品秩者,当即出此。又《御览》卷第十一引《魏略·五行志》,则是书固有《志》矣。”本注:“《中外官》当亦《志》名,盖易《百官》为《中外》。”(《二十五史补编》第3册,第3176页)姚振宗《三国艺文志》卷二《史·职官类》“鱼豢中外官名”条:“案:《玉海》一百十九引《齐志》作‘鱼豢《中外官名》’,则又似在《魏略》之外者。”(《二十五史补编》第3册,第3229页)。又载晋世“使持节得杀二千石以下”,可见晋代职官之秩次也是以多少“石”来表示的。谒者仆射晋武帝省,江左复置,后省,“宋世祖大明中,复置,秩比千石”。《续汉书·百官志二》光禄勋卿下,载“谒者仆射一人,比千石”,看来刘宋复置时谒者仆射之秩次与东汉无异。《宋书·百官志》关于职官秩次的记载还有不少,包括汉代以降至刘宋制度,兹引述相关内容并与《汉书·百官公卿表上》及《续汉书·百官志》所载两汉制度作一比较。

(1)《宋志上》:“公府长史、司马秩千石,从事中郎六百石,东、西曹掾四百石,他掾三百石,属二百石。”按《汉表上》载西汉相国、丞相“有两长史,秩千石”,太尉“有长史,秩千石”。《续汉志一》载东汉太尉、司徒、司空各有“长史一人,千石”,引《汉旧注》谓太尉“东、西曹掾比四百石,余掾比三百石,属比二百石”,将军“长史、司马皆一人,千石”,“从事中郎二人,六百石”。据此可以确定,《宋志上》所载公府僚佐品秩非西汉制度,其与东汉太尉及将军僚佐制度比较接近,但也有较为明显的差别,应该是魏晋以降的制度。上引《晋书·职官志》载品秩第一至第三的诸公及开府位从公至三品将军秩中二千石者,其长史、司马秩千石,与汉、宋无别,然“诸公及开府位从公加兵者”,“从事中郎二人,秩比千石”,秩次均高于汉、宋。宋制应该是在汉晋制度基础上进行调整的结果。

(2)《宋志上》载东晋太学博士“秩六百石”。《汉表上》载西汉奉常(太常)属下之博士“秩比六百石”,《续汉志二》载太常卿属下之“博士十四人,比六百石”,“本四百石,宣帝增秩”。可知西汉宣帝以后至东汉时期太学博士“秩比六百石”,东晋太学博士之秩次虽与之相近,但也不完全相同。

(3)《宋志上》载金紫光禄大夫“旧秩比二千石”。按《汉表上》及《续汉志二》均载“光禄大夫,秩比二千石”,而金紫光禄大夫始置于晋初(光禄大夫“加金章紫绶”),《宋志上》所载其“旧秩”应指晋代金紫光禄大夫之秩次。

(4)《宋志上》:“中散,六百石。”按中散当即中散大夫,《续汉志二》载光禄勋卿属下“中散大夫,六百石”,《宋志上》所载或即为东汉制度。

(5)《宋志上》载廷尉“正、监秩千石,评六百石”。按《汉表上》载廷尉“正、左右监,秩皆千石”,宣帝“置左右平,秩皆六百石”。《续汉志二》载廷尉“正、左监各一人,左平一人,六百石”。《宋志上》所载与东汉有异,虽近于西汉制度,但并不完全相同,应该是魏晋或刘宋的制度。

(6)《宋志上》:“尚书令千石,仆射、尚书六百石,丞、郎四百石。”按《续汉志三》少府卿属下有“尚书令一人,千石”;“尚书仆射一人,六百石”;“尚书六人,六百石”;“左、右丞各一人,四百石”;“侍郎三十六人,四百石”。看来《宋志上》所载应为东汉制度。又上引《晋书》载“尚书令,秩千石”,则此亦当为晋宋制度。

(7)《宋志上》:侍中,“魏、晋以来,置四人,别加官不主数。秩比二千石”。《宋志下》:给事黄门侍郎,“魏、晋以来员四人,秩六百石”。按《续汉志三》少府卿下“侍中,比二千石”,“黄门侍郎,六百石”。《宋志上》所载侍中及给事黄门侍郎之秩次与东汉无异,但此处明载其为“魏、晋以来”即魏晋刘宋制度。以此类推,则上条《宋志上》所载尚书诸职的秩次也有可能为魏晋刘宋的制度。

(8)《宋志下》载散骑常侍“久次者为祭酒散骑常侍,秩比二千石”。据同卷记载,散骑常侍始置于曹魏初年,“汉之侍中、魏之散骑常侍高功者,并为祭酒焉”。未闻晋、宋有祭酒散骑常侍之职,因此祭酒散骑常侍秩比二千石只能是曹魏的制度。

(9)《宋志下》:“三都尉并汉武帝置。孝建初,奉朝请省。驸马都尉、三都尉秩比二千石。”按《汉表上》载奉车都尉、驸马都尉“秩比二千石”,《续汉志二》光禄勋卿下载奉车都尉、驸马都尉、骑都尉均为“比二千石”。据此,《宋志上》所载当即汉代制度,但也不排除魏晋刘宋诸职之秩次与汉代相同的可能性。

(10)《宋志下》:“五营校尉,秩二千石。”虎贲中郎将“比二千石”。“羽林监六百石。”按《汉表上》载司隶校尉、城门校尉及八校尉“秩皆二千石”。《续汉书·百官志二》光禄勋卿下载“虎贲中郎将,比二千石”,羽林左、右监“六百石”,北军中候(六百石)属下之屯骑等五校尉皆为“比二千石”。看来《宋志上》所载与汉制并非完全相同,应该是魏晋以降的制度。

(11)《宋志下》载御史“中丞秩千石”。按《汉表上》载御史大夫“有两丞,秩千石”,《续汉书·百官志三》少府卿下载“御史中丞一人,千石”。《宋志上》所载究竟是汉制还是魏晋刘宋制度,抑或是指汉至刘宋制度,难以确定。

(12)《宋志下》载太子“太傅中二千石,少傅二千石”;太子“詹事二千石”;太子三卿(家令、率更令、仆)“秩千石”;太子门大夫、太子中庶子“秩六百石”;太子庶子“秩四百石”;太子洗马“秩比六百石”;太子左、右卫率“秩旧四百石”。按《汉表上》载太子太傅、少傅及詹事秩二千石,《续汉志四》无太子詹事,其余诸职秩次与《宋志上》所载全同。西汉有太子詹事,太子官属分属二傅(太子太傅、少傅)及詹事,“后汉省詹事,太子官属悉属少傅,而太傅不复领官属。晋初,太子官属通属二傅。咸宁元年(275),复置詹事,二傅不复领官属”。太子卫率始置于秦,“汉因之”,“晋初曰中卫率,泰始分为左、右”,惠帝时又加置前、后及中卫率,东晋前、后二率或省或置,“宋世止置左、右二率”。从太子左、右卫率“秩旧四百石”的记载来看,《宋志上》所载太子官属之秩次应该是刘宋本朝制度。

(13)《宋志下》:“(州)牧,二千石;刺史,六百石。”“(郡)太守,二千石;丞,六百石。”“县令,千石至六百石;长,五百石。”按《汉表上》载汉武帝所置部刺史“秩六百石”,“成帝绥和元年更名牧,秩二千石”;郡守(太守)“秩二千石”,丞“六百石”;县令“秩千石至六百石”,县长“秩五百石至三百石”。《续汉志五》载州刺史“六百石”,郡太守“二千石”;县令“千石”,县长“四百石”或“三百石”。由此来看,《宋志上》所载州郡县长官之秩次虽然与汉代相近,但也有所差别,很可能是魏晋刘宋制度。

凡此,均显示魏晋刘宋时期职官等级制度的表现形式仍然存在着与汉代相近的一面,“秩○○石”仍是表示职官等级的重要方式。

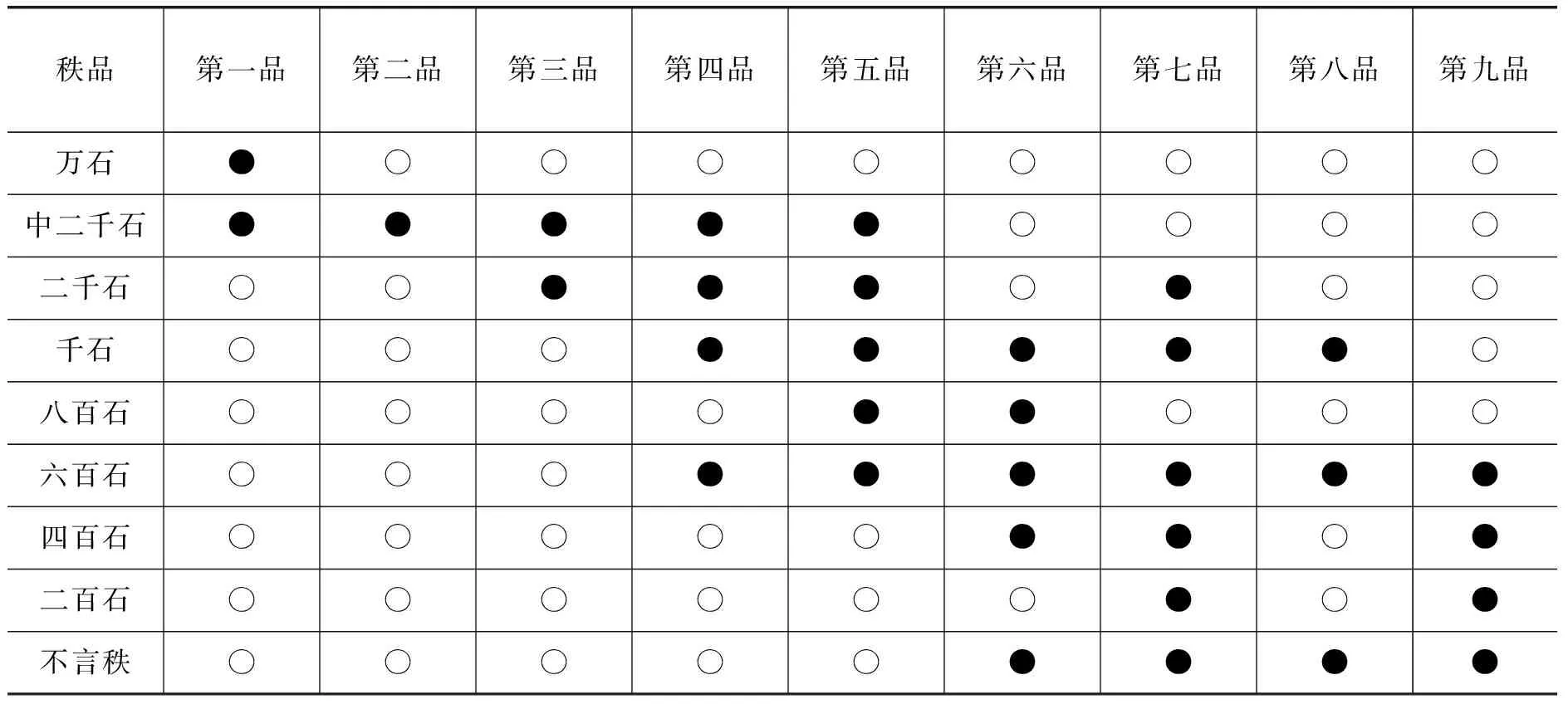

曹魏尚书下辖二十三或二十五曹郎,西晋为三十四或三十五曹郎,其中均有二千石曹郎。东晋“康、穆以来,又无虞曹、二千石二郎”。此后似未再见二千石曹郎。尚书二千石曹始置于西汉末成帝分尚书为四曹时,东汉时二千石曹尚书“主郡国二千石事”*沈约:《宋书》卷三十九《百官志上》,第1234页。。由此推测,东晋康、穆以来尚书二千石曹郎的废罢,很可能是职官等级制度由品秩转向品级的一个标志。不过,在其后很长时间内以秩次表示职官等级的制度并未完全废除。《宋书》卷四十《百官志下》所载“官品”中,第六品有“诸县署令千石者”,第七品“诸县令六百石者”。上引大量记载也显示,“秩○○石”仍然是刘宋职官制度不可或缺的一个要素。《隋书》卷二十六《百官志上》:“天监初,武帝命尚书删定郎济阳蔡法度定令为九品。秩定,帝于品下注:一品秩为万石,第二、第三为中二千石,第四、第五为二千石。”可见梁初职官仍然有秩次,而且“秩”与“品”有明确的对应关系,构成职官等级制度的两个基本要件。同卷载陈代“所制品秩”,品为第一至第九,秩为万石至二百石,另有“不言秩”者,各品级官职之“秩”次可列表如下:

秩品第一品第二品第三品第四品第五品第六品第七品第八品第九品万石●○○○○○○○○中二千石●●●●●○○○○二千石○○●●●○●○○千石○○○●●●●●○八百石○○○○●●○○○六百石○○○●●●●●●四百石○○○○○●●○●二百石○○○○○○●○●不言秩○○○○○●●●●

(1)就官品与秩次的关系而言,其分布是:第一品包括万石和中二千石两个秩次,第二品仅包括中二千石一个秩次,第三品包括中二千石和二千石两个秩次,第四品包括中二千石、二千石、千石、六百石四个秩次,第五品包括中二千石、二千石、千石、八百石、六百石五个秩次,第六品包括千石、八百石、六百石、四百石、不言秩五个秩次,第七品包括二千石、千石、六百石、四百石、二百石、不言秩六个秩次,第八品包括千石、六百石、不言秩三个秩次,第九品包括六百石、四百石、二百石、不言秩四个秩次。第二品仅包括一个秩次,第一、三品包括两个秩次,第八品包括三个秩次,第四、九品包括四个秩次,第五、六品包括五个秩次,第七品包括六个秩次,以第五、六、七品包括的秩次最多。通过对应的秩次,九品职官可分为两个大的层级,第一至五品为上级,其对应的秩次上起万石,下至六百石,第六至九品为下级,其对应的秩次上起二千石,下至不言秩,万石在上级中仅属于第一品,二千石在下级中仅属于第七品,大体可以说上级的起点是中二千石,下级的起点是千石。若再细分,则九品职官可划分为三或四个层级,即第一、二、三品为第一层级,第四、五品为第二层级,第六、七、八、九品为第三层级,或第九品为第四层级。

(2)就秩次与官品的关系而言,其分布是:万石仅为第一品之秩次,中二千石分布于第一至五品,二千石分布于第三、四、五、七品,千石分布于第四至八品,八百石分布于第五、六品,六百石分布于第四至九品,四百石分布于第六、七、九品,二百石分布于第七、九品,不言秩分布于第六至九品。万石仅属第一品一个品级,八百石和二百石各分布于两个品级,四百石分布于三个品级,二千石和不言秩各分布于四个品级,中二千石和千石分布于五个品级,六百石分布于六个品级,总起来看以中二千石、千石和六百石分布的品级范围最广,这一秩次的官员应该是官僚阶层的中坚。若从秩次角度观察,九品职官也可看出几个不同层级:若以中二千石为标尺,第一至五品为上级,第六至九品为下级;若以六百石为标尺,第一至三品为上级,第四至九品为下级;若以二千石为标尺,则第一至二品为上层,第三至七品为中层,第八、九品为下层;若以千石为标尺,则第一至三品为上层,第四至八品为中层,第九品为下层。

总的来看,陈代秩次实际上已经不能完全反映职官的实际等级,其存在便没有多少必要,退出历史舞台也就成为必然。若不考虑具体的品级,《隋书·百官志上》所载陈代职官之秩次与上引《汉书·百官公卿表上》、《续汉书·百官志》及《宋书·百官志》相比较,除府僚佐及地方州郡县长官的情况比较复杂可略而不论外,其他诸职秩次的调整大体可归纳如下:

(1)没有变化:《宋志上》太学博士六百石,《隋志上》太学博士六百石(品第八);《续汉志二》廷尉正、左监、左平六百石,又《汉表上》廷尉左右平、《宋志上》廷尉评均六百石,《隋志上》廷尉正、监、平并六百石(品第七);《宋志上》太子太傅中二千石、太子三卿(家令、率更令、仆)千石、太子门大夫六百石,《隋志上》太子二傅(太傅、少傅)中二千石(品第二)、太子三卿千石(品第四)、太子门大夫六百石。

(2)秩次提高:《汉表上》、《续汉志二》光禄大夫比二千石,《宋志上》金紫光禄大夫“旧秩比二千石”,《隋志上》左右光禄大夫中二千石(品第二)、金紫光禄大夫及光禄大夫中二千石(品第三);《续汉志二》中散大夫六百石,《宋志上》中散六百石,《隋志上》中散大夫千石(品第四);《续汉志三》、《宋志上》尚书令千石,仆射、尚书六百石,丞、郎(左右丞、侍郎)四百石,《隋志上》尚书令、左右仆射及吏部尚书、列曹尚书中二千石(品第一、第二、第三),尚书左右丞、吏部侍郎、郎中六百石(品第四);《续汉志三》、《宋志上》侍中比二千石,《续汉志三》黄门侍郎、《宋志下》给事黄门侍郎六百石,《隋志上》侍中中二千石(品第三)、黄门侍郎二千石(品第四);《宋志上》祭酒散骑常侍比二千石(散骑常侍当为千石),《隋志上》散骑常侍中二千石(品第三);《汉表上》御史两丞、《续汉志二》及《宋志下》御史中丞千石,《隋志上》御史中丞二千石(品第三);《汉表上》太子太傅、少傅及詹事二千石,《宋志上》太子少傅二千石、詹事二千石、中庶子六百石、洗马比六百石、左右卫率四百石,《隋志上》太子二傅(品第二)及詹事(品第三)中二千石,太子中庶子、左右卫率二千石(品第四),洗马六百石(品第六),步兵、翊军、屯骑三校尉千石(品第六)。《续汉志四》同《宋志下》,惟无太子詹事。

(3)秩次下降:《汉表上》廷尉正、左右监皆千石,《宋志上》廷尉正、监千石,《隋志上》廷尉正、监六百石(品第七);《汉表上》、《续汉志二》及《宋志下》奉车、驸马都尉比二千石,《隋志上》六百石(品第七);《汉表上》、《续汉志二》及《宋志下》五校尉比二千石,《隋志上》千石(品第六)。

秩次的调整反映了诸职自汉魏至南朝末年政治地位及其职能的变化。下降幅度最大的是奉车、驸马都尉,由比二千石降为六百石。提高幅度最大的是尚书、门下官职和太子左右卫率,其中尚书左右仆射及列曹尚书由六百石提高至中二千石,黄门侍郎由六百石提高至二千石,太子左右卫率由四百石提高至二千石,变化最为突出。

三、以将军号为例考察“魏官品”、“晋官品”与“宋志官品”

事实上,《通典》所载“魏官品”中的问题,仅仅用其制定于咸熙元年的解释并不能得到圆满解决。仅就将军号而论,除上述已经提及的矛盾外,这两个官品表还存在其他难以克服的问题,如:“魏官品”中无卫将军及中军、镇军、抚军、前、后、左、右将军和中护军,却有前军、左军、右军、后军将军,此与现实情况完全不符。宣威将军在“魏官品”中为第五品,而在“晋官品”中却属于第八品,差别太大,与大多数将军号在两个官品表中品阶未变的情况比较,这种现象难以理解。例如,虎威将军在“晋官品”中属于第五品,虎威与宣威应属同一序列的将军号。此外,“礼见诸将军”不见于史书记载,其涵义难以理解。“魏官品”中有左、右卫将军,而左、右卫将军始置于西晋建立前夕的司马氏晋国,恐怕不能看作是曹魏制度,若勉强而论,则“魏官品”的制定时代不得早于此一时限。还有一点,武卫将军在曹魏地位甚重,但西晋由于左、右卫将军的设置,武卫将军已非常设之职,且其地位不及左、右卫将军,而在“晋官品”中武卫将军却排在左、右卫将军之前,显然不是对现实官品的如实反映。实际情况可能是,不仅《通典》所载“魏官品”不可靠,就是“晋官品”的可靠性也值得怀疑。

在《通典》所载“魏官品”中,四军将军(前军、左军、右军、后军)赫然名列其中,这与实际情况完全不符。为了调和这一矛盾,阎步克提出了这样的看法:“推测前、左、右、后四军并置是《魏官品》的设想,确定了具体人选而一一任命则是后事。”*阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第230页。若确有四军将军的建制,安排合适的人选并非难事,无需经过近十年的时间才确定全部人选。在没有任何确凿证据的情况下,恐怕没有理由推翻《晋起居注》*《太平御览》卷二三八《职官部三六·后将军》引《晋起居注》:“太(泰)始八年,置后军将军,掌宿卫。”(北京:中华书局,1960年,第1128页)及《宋书·百官志上》这些比较原始的文献的记载。何况杜佑在《通典》中亦承袭《宋志》之说,谓“晋武初又置前军、左军、右军,泰始八年又置后军,是为四军”。可见有充分的史料证明,不管是否在曹魏末年还是曹魏其他时间,都不可能有完整的四军将军建制。文献中还可看到晋代有积弩将军、左积弩将军、积射将军、强弩将军,西晋武帝泰始四年(268)四月,“置左、右积弩将军”*房玄龄等撰:《晋书》卷三《武帝纪》,第57页。,可知实际上还应有右积弩将军,所见积弩将军本应为左积弩将军或右积弩将军。史又谓“前汉至魏无积射。晋太康十年(289),立射营、弩营,置积射、强弩将军主之”*沈约:《宋书》卷四十《百官志下》,第1249页。按沈约“前汉至魏无积射”的判断也并不十分准确,事实上东汉光武帝曾一度设置积射将军:《后汉书》卷一上《光武帝纪上》可见“积射将军侯进”的记载。不过积射将军在西晋以前历史上如昙花一现,谓“前汉至魏无积射”亦大体可通。。由此可见,曹魏时期既不设左、右积弩将军或积弩将军,也不设积射、强弩将军,但在“魏官品”中却赫然写着“左右积弩、积射、强弩”将军,咸熙元年所定官品中出现了二十余年后的太康十年的官名,这当然也是不大靠谱的。把“魏官品”中曹魏所没有的官名看作是司马氏为新朝预设或是一种“设想”的官职,恐难令人信服。

《通典》所载“魏官品”中,四征、四镇将军位居车骑、骠骑将军之前,这大概也不符合实际情况。在第二品中列“四征、四镇”,在第三品中又有“诸征、镇”,显系重复著录。曹魏非常重要的“重号将军”中军、镇军、抚军大将军在“魏官品”中毫无体现,自然也是难以理解的。“魏官品”第三品有“龙骧”将军而无冠军将军,但事实是曹魏有冠军将军却未见龙骧将军。龙骧将军始置于西晋,《宋书》卷三十九《百官志上》:“龙骧将军,晋武帝始以王濬居之。”据《晋书》卷四十二《王濬传》记载:为益州刺史,“武帝谋伐吴,诏濬修舟舰”,“寻以谣言拜濬为龙骧将军、监益梁诸军事”。王濬在随后的伐吴之役中建立了卓著功勋,迁拜辅国大将军*阎步克认为:“王濬官居龙骧将军晚在西晋平吴前夕,曹魏还没有任其职者,《魏官品》所列龙骧将军最初应是有号无人。”(《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第229页)按“魏官品”龙骧将军位列第三品,地位不低,若十年左右的时间“有号无人”实在难以理解。。“魏官品”第四品所载将军名号较多,有“武卫、左右卫、中坚、中垒、骁骑、游骑、前军、左军、右军、后军、宁朔、建威、建武、振威、振武、奋威、奋武、扬武、广威、广武、左右积弩、积射、强弩等将军”。其中“广武”将军在曹魏时期难以考见,事实上此号始置于西晋。晋武帝以唐彬为“监巴东诸军事,加广武将军”*房玄龄等撰:《晋书》卷四十二《唐彬传》,第1218页。,当为广武将军设置之始*《宋书》卷三十九《百官志上》:“广武将军,晋江左置。”(第1226页)按“左”当为“右”之误,传抄致误的可能性较大。。龙骧将军与广武将军显然都是临时因人而置,与魏末司马氏为新朝定制没有任何关系。在“魏官品”第五品中,除“礼见诸将军”不知从何而来以外,虎烈、宣威、宁远、虎威诸号也在曹魏时期难觅踪影,虽不排除文献缺载的可能性,但曹魏本无其职的可能性应该更大*《宋书》卷三十九《百官志上》:“宁远将军,晋江左置。”(第1227页)按宁远将军的设置亦不始于江左,早在晋武帝初年山涛即被“出为冀州刺史,加宁远将军”(《晋书》卷四十三《山涛传》,第1224页)。。因此,仅仅根据将军名号就可断定,《通典》所载“魏官品”绝对未能真实反映曹魏现实制度,也与晋初制度多有抵触,若仅用某些将军号文献缺载或为新朝定制之说是难以解释这种矛盾的。

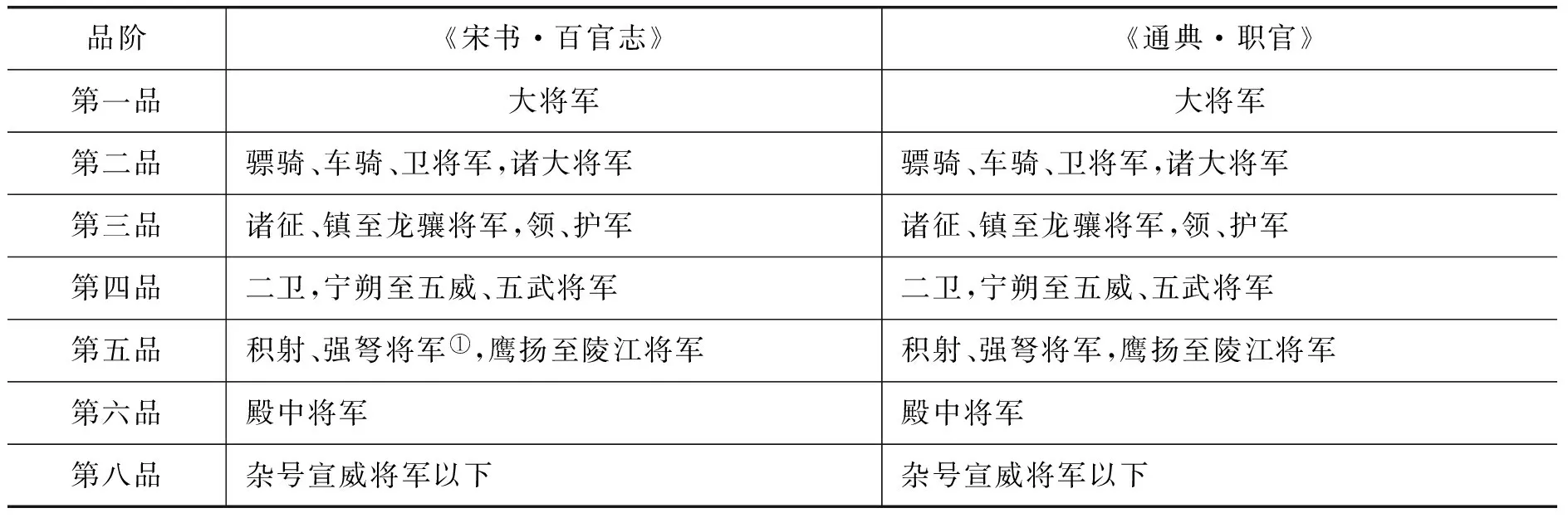

《宋书·百官志》在记载刘宋时期各个职官名号、沿革、员额、职掌等事项之后,又附载了各级职官的品级(以下简称“宋志官品”),就目前可见文献而言,这是中国古代历史上记载最早的一个官品表。兹将其中的将军号与《通典》卷三十七《职官十九·秩品二》所载“宋官品”中的将军号列表比较如下:

品阶《宋书·百官志》《通典·职官》第一品大将军大将军第二品骠骑、车骑、卫将军,诸大将军骠骑、车骑、卫将军,诸大将军第三品诸征、镇至龙骧将军,领、护军诸征、镇至龙骧将军,领、护军第四品二卫,宁朔至五威、五武将军二卫,宁朔至五威、五武将军第五品积射、强弩将军①,鹰扬至陵江将军积射、强弩将军,鹰扬至陵江将军第六品殿中将军殿中将军第八品杂号宣威将军以下杂号宣威将军以下

①按传世刘宋官印有“左积射五百人督印”(罗福颐主编,故宫硏究室玺印组编:《秦汉南北朝官印征存》卷十《南北朝官印·刘宋官印》,北京:文物出版社,1987年,第395页,第2210印),表明刘宋有左、右积射将军。又有“左积弓百人将”之印,“案殆积弩即积弓,百人将为将军属官”(同上书,第2211印及案语),则刘宋亦有左、右积弩(弓)将军。《宋书》卷五《文帝纪》:元嘉九年六月“置积射、强弩将军官”(第81页)。从《宋书》记载的事例来看,也仅见到积射将军,而无左、右积射。《宋书》卷十八《礼志五》有“左右积弩、强弩”将军“银章,青绶”的记载(第508页),然据同书卷四十《百官志下》:“太子左积弩将军,十人;太子右积弩将军,二人。汉东京积弩将军,杂号也,无左、右之积弩。魏世至晋江左,左、右积弩为台职,领营兵。宋世度东宫,无复营矣。”(第1255页)则“左积弓百人将”当即太子左积弩将军属官,然亦不排除其为伪印之可能。

由此可见,仅就将军号而论,《通典》所载“宋官品”完全是抄录沈约《宋书·百官志》所载“官品”而来,两者没有丝毫的差别*程树德云:“宋官品多仍晋之旧,《宋书·礼志》载之甚详。”(《九朝律考》,第278页)。谓“宋官品多仍晋之旧”大体可信,但《宋书·礼志》中并无官品的任何记载,就现有文献而言“宋官品”仅见于《宋书·百官志下》及《通典·职官十九》。。“宋志官品”是现存文献中记录时间最早的一个官品表,与《通典》所载“魏官品”与“晋官品”相比却更为简略。按常理而论,“魏官品”与“晋官品”的出现当晚于沈约《宋书·百官志》所载官品。“宋志官品”虽然比较简略,但参照《宋书·百官志上》的相关记述,可知其所涉及的将军号数量实际并不少。第三品“诸征、镇至龙骧将军”包括二十七号将军:四征(征东将军、征南将军、征西将军、征北将军),四镇(镇东将军、镇南将军、镇西将军、镇北将军*按传世刘宋官印有“镇北将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第393页,第2201印)。),中、镇、抚(中军将军、镇军将军、抚军将军),四安(安东将军、安南将军、安西将军、安北将军),四平(平东将军、平南将军、平西将军、平北将军),四将军(左将军、右将军、前将军、后将军),及征虏将军、冠军将军、辅国将军、龙骧将军。“五威、五武将军”是指建威将军*按传世刘宋官印有“建威将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第394页,第2207印)。、振威将军、奋威将军、扬威将军、广威将军,及建武将军、振武将军*按传世刘宋官印有“振武将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第394页,第2204印)。、奋武将军、扬武将军、广武将军。其上有四中郎将(东中郎将、南中郎将、西中郎将、北中郎将),当在此一序列。“鹰扬至陵江将军”,据《宋书·百官志上》的记载,应包括鹰扬将军、折冲将军、轻车将军、扬烈将军、宁远将军*按传世刘宋官印有“宁远将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第393页,第2199印)。、材官将军*按传世刘宋官印有“材官将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第394页,第2208印)。、伏波将军、凌江将军*按传世刘宋官印有“凌江将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第393、394页,第2202、2203印)。,共计八个名号。《宋书》卷十八《礼志五》:“鹰扬、折冲、轻车、扬烈、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江诸将军,银章,青绶。给五时朝服,武冠。”按《宋书·百官志上》未载威远将军,虎威将军位列宣威以下诸杂号之中,《百官志上》与《礼志五》所载很可能反映了刘宋不同时期的制度。“杂号宣威将军以下”亦称“小号将军”,实际包括三十九号将军。若不算“诸大将军”,则“宋志官品”至少给出了一百个名号(包括四中郎将)的将军的品阶,应该囊括了刘宋时期的所有将军号。

“宋志官品”所列将军号及其品级之高下,与《宋书·百官志上》有关将军制度的记载完全吻合。《宋书·百官志上》所记将军号按其顺序排列依次为:

骠骑将军,车骑将军,卫将军

征东将军,征南将军,征西将军,征北将军(四征)

镇东将军,镇南将军,镇西将军,镇北将军(四镇)

中军将军,镇军将军,抚军将军(中、镇、抚三号比四镇)

安东将军,安南将军,安西将军,安北将军

平东将军,平南将军,平西将军,平北将军

左将军、右将军、前将军、后将军

征虏将军,冠军将军,辅国将军(曾改为辅师),龙骧将军

东中郎将,南中郎将,西中郎将,北中郎将

建威将军,振威将军,奋威将军,扬威将军,广威将军,建武将军,振武将军,奋武将军,扬武将军,广武将军

鹰扬将军,折冲将军,轻车将军,扬烈将军,宁远将军,材官将军,伏波将军

凌江将军。“自凌江以下,则有宣威、明威、骧威、厉威、威厉、威寇、威虏、威戎、威武*按传世刘宋官印有“威武将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第394页,第2205印)。、武烈、武毅、武奋、绥远、绥边、绥戎、讨寇、讨虏、讨难*按传世刘宋官印有“讨难将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第394页,第2206印)。、讨夷、荡寇、荡虏、荡难、荡逆、殄寇、殄虏、殄难、扫夷、扫寇、扫虏、扫难、扫逆、厉武、厉锋、虎威、虎牙、广野、横野、偏将军、裨将军*按传世刘宋官印有“裨将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第395页,第2209印)。,凡四十号。” 《宋书·礼志五》:“宣威将军以下至裨将军,铜印、朝服、武冠。其以此官为刺史、郡守、若万人司马虎贲督以上及司马史者,皆假青绶。”即是指宣威以下至裨将军共三十九个军号的印绶冠服规定。需要说明的是,见于“宋志官品”中的宁朔将军是刘宋地位比较重要并颇为常见的将军号,然《宋书·百官志上》不载宁朔将军,或为传本阙佚所致*《宋书》卷十八《礼志五》:“……宁朔、建威、振威、奋威、扬威、广威、建武、振武、奋武、扬武、广武、左右积弩、强弩诸将军,监军,银章,青绶。”(第508页)传世刘宋官印有“宁朔将军章”(《秦汉南北朝官印征存》,第393页,第2200印)。。“宋志官品”所列将军号中还包括了禁卫将军,《宋书》卷四十《百官志下》记载的禁卫将军包括:

领军将军(又,北军中候、中军将军),中领军

护军将军,中护军

左卫将军,右卫将军

骁骑将军,游击将军(六军)

左军将军、右军将军、前军将军、后军将军(四军)

积射将军、强弩将军

殿中将军,殿中员外将军

值得注意的是,“宋志官品”与《通典》所载“晋官品”相似程度很高:第二、六、八品两者完全相同,第一品与第三品其实也是相同的;第五品差别亦不大,“晋官品”中“礼见诸将军”不见于“宋志官品”,而“宋志官品”中积射、强弩将军在“晋官品”中为第四品。差别较大的是第四品,“宋志官品”中为“二卫”及“宁朔至五威、五武将军”,而在“晋官品”中:宁朔之前有“武卫、左右卫、中坚、中垒、骁骑、游击、前军、左军、右军、后军”,是为领军将军(中领军)所领诸禁卫将军,“二卫”即“左右卫”,宁朔之后为“宁朔、建威、振威、奋威、广威、建武、振武、扬武、广武、左右积弩、积射、强弩、奋武等将军”,此与“宋志官品”宁朔至五威、五武将军差别不大,积射、强弩将军在“宋志官品”中为第六品,建武、振武、扬武、广武、奋武即“五武”,“五威”除建威、振威、奋威、广威外还应有扬威。“晋官品”与“宋志官品”具有如此之高的相似度,正是两者具有相同来源的反映。《宋书·百官志下》附载官品之后云:“凡新置不见此诸条者,随秩位所视。盖□□右所定也。”中华书局点校本“校勘记”〔二四〕云:“‘盖’字下各本空阙二字,按岳珂《愧郯录》卷十《人品明证》条云:‘《宋书》志所载九品,明指言晋江右所定。’则所阙似即为‘晋江’二字。”若此,则《宋书·百官志下》所载官品乃制定于西晋的“晋官品”而非制定于刘宋的“宋官品”,从沈约“凡新置不见此诸条者,随秩位所视”之言判断,刘宋时代似不曾颁布新的官品令,而是沿用晋代制度。又本文开篇所引《愧郯录》卷七《官品名意之讹》条,岳珂对官品制度出现于曹魏之说表示怀疑:“《通典》可疑矣。《宋书》九品,谓‘晋江右所定’,则怀、愍以前尚无之。”按“怀、愍”即晋怀帝、晋愍帝,为西晋末二帝,“怀、愍以前尚无之”意即《宋书》九品并非西晋制度,则岳珂所见《宋书》中“江右”实作“江左”。也就是说,《宋志》所附官品实即东晋所定制度,刘宋加以继承。明乎此,则《宋志》所附官品中无武卫将军的问题自然可以冰释,不过无骁骑将军却仍然无法得到解释,因为两晋均设骁骑将军。

《隋书》卷三十三《经籍志二》史部职官篇“《晋新定仪注》十四卷”下本注:“梁有徐宣瑜《晋官品》一卷,荀绰《百官表注》十六卷,干宝《司徒仪》一卷,《宋职官记》九卷,《晋百官仪服录》五卷,《大兴二年定官品事》五卷,《百官品》九卷,亡。”也就是说,这七部关于晋、宋职官制度的著述在梁代仍然存在,但到隋代已经亡佚。沈约自然也应该能够看到这些书,《宋书·百官志下》所附官品很可能即本于以上某一著述,以徐宣瑜《晋官品》可能性较大。不过还有另外的可能,《隋书·经籍志二》下文接着记“《百官阶次》一卷”,《旧唐书》卷四十六《经籍志上》、《新唐书》卷五十八《艺文志二》并载范晔撰《百官阶次》一卷、荀钦明撰《宋百官阶次》三卷,则《隋志》所载《百官阶次》之撰者当为范晔无疑。《南齐书》卷十六《百官志序》:“荀勖欲去事烦,唯论并省,定制成文,本之《晋令》。后代承业,案为前准,肇域官品,区别阶资,蔚宗选簿梗概,钦明阶次详悉。”按“蔚宗《选簿》”实指范晔所撰《百官阶次》一卷,“钦明《阶次》”即指荀钦明《宋百官阶次》三卷。《宋书·百官志下》所附官品的史源亦有可能是范晔所撰《百官阶次》。

四、结 语

从《通典》的叙述来看,其所载“魏官品”和“晋官品”不似杜佑所撰,应该是他从当时流传的文献中转录而来,也可能就是来自《通典》的蓝本刘秩《政典》。即便不是如此,而是由杜佑所撰,也反映了唐人对前代相关制度的认识,当然是否符合魏晋时期的实际制度则是另外的问题。“魏官品”和“晋官品”若非杜佑所撰,其撰成时间也不得早于唐代官修《晋书》撰成之时。不论如何,以上的考述显示,“魏官品”和“晋官品”作为认识魏晋职官品级制度的原始资料有着严重的缺陷。《通典》所载“魏官品”,显然意在反映曹魏现实的制度,而实际上它却完全不具有这种功能,即便是曹魏行将名实俱亡的一两年间的制度也难以真实体现,将其称为“魏官品”也就名不副实,甚至可以说是一个伪命题。同样,“晋官品”也与西晋或东晋现实制度有一定出入,其非晋代某一时期的原始《官品令》可以确定,而在两晋不同时期制度有变化,如何在一个官品中体现也很成问题,以“晋官品”作为两晋全期或某一时期的制度,恐怕也有点牵强附会。

若历史上的确存在过《通典》所载的“魏官品”和“晋官品”,则南朝史家沈约修撰《宋书·百官志》、唐初史臣修撰《晋书·职官志》时对此熟视无睹,置若罔闻,似乎不合常理。《晋志》只记载了晋代部分最高层级职官的品秩(第一至第三),《宋志》仅抄录了一份东晋时期比较粗略的官品,但均未记载魏末、晋初比较精密的官品,实在难以理解。学界代表性的观点是,《通典》所载“魏官品”为西晋代魏前夕的制度,而对于“晋官品”的修成时代并无异议。如上所述,仅据将军名号就可断定,“魏官品”未能真实反映曹魏现实制度,“晋官品”与现实制度之间的相符之处虽然远大于“魏官品”,但其存在的矛盾仍然足以使其可靠性大打折扣。从历史上魏晋职官制度文献的流传史推断,唐人所见《魏晋官品令》、《魏晋官品》或《魏官品令》及《晋官品令》或《晋定品制》,可能是在相关文献如《职令古今百官注》基础上编撰而成*《隋书》卷三十三《经籍志二》:“《职令古今百官注》十卷郭演撰。”《新唐书》卷五十八《艺文志二》同,《旧唐书》卷四十六《经籍志上》作“《职员令古今百官注》十卷郭演之撰”。知是书隋、唐两代皆存。郭演其人无考,为南北朝后期人的可能性较大。,《通典》所载“魏官品”及“晋官品”当据此而来,因而其中自然会有与魏晋实际制度不合之处。《宋书·百官志》所载官品是现存文献中记录时间最早的一个官品表,但远比《通典》所载“魏官品”和“晋官品”更为简略。尽管如此,仅就将军号而论,“宋志官品”实际上给出了至少一百个将军号的品级,差不多囊括了刘宋时期的全部将军号。“宋志官品”实为东晋制度,不过其所列将军号及其品级之高下,与《宋书·百官志上》有关将军制度的记载完全吻合,因而也能够体现刘宋制度,可以说反映了晋宋制度之间密切的传承关系。其所本或即徐宣瑜《晋官品》或范晔《百官阶次》。《通典》所载“晋官品”与《宋书》所载“晋官品”的差异,足以对前者的原始性和可靠性构成挑战,特别是其与晋代实际制度之间存在不可调和的矛盾。不排除这样的可能,即《通典》所载“晋官品”并非以晋代官品令或相关法规为依据,而是以《宋志》所载“晋官品”为蓝本编撰而成。从“魏官品”与“晋官品”的相似性推测,其来历亦当类似,甚至不排除“魏官品”与“晋官品”为同一人编撰的可能性。

[责任编辑 范学辉]

张金龙,首都师范大学历史学院教授(北京102488)。