结构化转型背景下我国经济增长的动力因素研究及潜在的动力转换

2017-07-27吕鍠芹

吕鍠芹

【摘要】面对经济新常态,我国经济亟需提升持续动力的效率并进行结构化转型。本文运用“俱乐部收敛”和时间序列模型,研究了我国近20年来经济增长的省际收敛性和动力因素贡献性,实证表明中、西、东三地区间经济发散,促进区域合作可以扩大规模效应;经济贡献的动力因素由进出口、物质资本、城市化逐渐向消费和人力资本过渡。应继续提升要素使用效率,在服务业消费和创新产业中探寻新型经济的增长动力。

【关键词】经济增长 持续动力因素 转型

自2008年全球金融危机爆发至今,中国经济增长已面临“软着陆”拐点,怎样有效实现经济增长的转型,逃离中等收入陷阱,一直以来是学术界争执的话题。研究当前我国经济增长的动力因素,有助于理解改革开放三十年来各经济因素对总体GDP的贡献度变化及趋势,比较非动力因素与持续发展的动力因素,为经济转型的可能方向提供有建设性的意见。

一、省际面板数据的条件收敛分析—寻求全国均衡发展的改进措施

(一)样本数据及变量说明

(1)数据来源。本文研究所用的是年度数据,主要来自EPS中国地区经济数据库及《中国统计年鉴》(1992-2013年),样本包含除港澳台及海南省以外的30个省、直辖市、自治区1992--2013年的人均GDP、人口自然增长率、全社会固定资产投资总额、人均文教科学卫生事业支出等数据。

(2)变量说明。模型中使用的变量说明如下:lnyi,t表示年人均GDP初值(1992年不变价)的对数值,人均GDP初值是1992-2012年经过平减指数处理以后的相应数据,根据Solow收敛理论可预期在收敛方程中其系数为负;①ln(sk)中sk表示物质资本的投资率,即物质资本水平,是由全社会固定资产投资总额除以GDP得到。根据新古典经济增长理论,物质资本投资的增加可以提高经济增长率,因而预期它在方程中的系数为正;②ln(sh)中sh表示人力资本水平,由人均教育卫生事业支出经平减指数处理得到,人力资本促进经济增长,可预期系数为正;③ln(n+g+d)中(g+d)=0.05,n表示人口自然增长率,根据Solow经济增长理论,人口增长率与经济增长负相关,预期其系数为负。

(二)回归结果及分析

基于Solow模型的收敛回归分析。对全国样本进行收敛回归,由于西藏异常值过多且重庆1997年后划出四川,为了分析方便,不纳入重庆市、西藏自治区数据。回归(1)、(2)、(3)是绝对收敛回归,(4)、(5)是控制了要素变量的条件收敛回归。

注:其中,回归系数下面括号内为标准差,*** 、**、*分别表示回归系数在1%、5%、10%的水平下显著。

在回归(1)中,可以发现,从1993--2013年,我国地区之间经济趋于收敛但系数却并不显著,从回归(2)、(3)可以验证这一点:1992年以来,沿海发达地区获得更多的优惠和经济上行的空间,而欠发达地区经济增速贡献低于发达地区,此时全国经济显著趋于发散;但经济危机后,各地区经济结构的异质性浮出水面,刺激经济的一揽子计划在全国范围内对地区结构异质性做了较好的反应,使得全国地区经济增长收敛态势走强,这并不违背“俱乐部收敛”的结果,这说明全国范围内地区间的收敛态势强于中、西、东部之间的发散态势。回归结果(4)中加入了物质资本积累率和人口增长率,回归结果(5)在(4)基础上加上了人力资本积累,结果都显示了全国地区间的经济条件收敛性。这说明条件β收敛的结果是稳健的(Robust)。

(三)小结

基于扩展Solow模型的条件收敛回归发现,当控制了物质资本投资率、人力资本积累率和人口增长率时,中国的地区经济增长呈现较强的条件β收敛,这意味着要素积累的差异能够较大程度的解释我国地区经济增长的差距,也说明了我国的经济增长方式亟待转型:增加教育、公共健康的投入,提升人力资本,促进劳动力生产效率的改进;鼓励科技创新,提高全要素生产率;继续推进中部发展、西部大开发,促进全国范围内有效地要素流动。

全国范围则存在较强的条件收敛性,说明我国地区间的经济增长收敛趋势强于中、西、东部之间的发散趋势,而三大地区经济发展的失衡现象仍旧存在。因此,在加大中西部地区第二产业资本投入的同时,应加大改革的力度并努力改善经济结构,促进我国各地区的经济协调发展,避免在经济恢复周期中因地区经济结构差异引起的经济增长大幅减速困境。

二、我国经济增长的动力因素历史贡献分析

(一)实证模型

王小鲁等运用内生增长模型对经济增长的可持续进行研究,据此,本部分以卢卡斯(1998)内生增长模型为基础:

Y=AKβ(uhL)1-βh■■(φ>0) b (15)

其中,Y为经济总产出,且规模收益递增,A代表初始状态技术水平,K表示物质资本存量,L表示劳动力数量,u表示生产者的工作时间比例,h是劳动力的平均质量(以受教育水平衡量),h■■表征人力資本正的溢出效应。

借鉴文学的建模理念,为了研究各经济特征变量对经济增长的回归,扩展并对数化卢卡斯模型,引进政府财政支出、总消费、制度变迁、能源消耗等变量,进行时间序列分析:

lny=β0+βilnXi+ε (16)

其中,尤其部分变量较难表征,本文采取常用的替代做法, 使用的变量如下:①表示年人均GDP总值(1994年不变价)的对数值,与第一小节相同,是1994--2014年经过平减指数处理以后的相应数据;②表示物质资本投资率的对数值,由全社会固定资产投资总额除以当年GDP总值代表,反映资本积累对经济增长的贡献;③则表示全社会固定资产投资总额的对数;④财政支出的对数值,表示我国政府财政支出对经济增长的支持与贡献度;⑤能源消耗总量的对数值,表示经济增长过程中的能源消耗情况;⑥表示市场化程度,用非国有经济在工业总产值中的比重的对数表示;⑦支出法核算的国内生产总值部分中的居民消费的对数值,表示居民消费对经济增长的贡献;⑧支出法核算的国内生产总值部分中的存货变动的对数值,表示库存变动情况,是经济增长的重要特征和动力因素;⑨表示科技资本存量,根据逐年的研究与试验发展经费支出的对数得到,以表征对经济增长的动力;⑩是劳动年龄人口总数的对数值,表征我国就业水平;为人均人力资本水平,由人均教育卫生事业支出经平减指数处理得到;表示外贸依存度,进出口总额占当年GDP比值的对数;表示城市化率,即城镇人口除以总人口并对数化得到,反映我国的城市化进程。

(二)主成分分析法(PCA)总结经济因素贡献指标

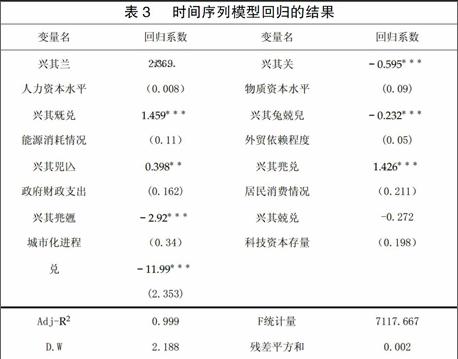

主成分分析法(Principal Components Analysis)是利用变量间的相关性,对原始经济成分进行适当的线性组合,得到新的,数量较少的替代指标,这样可以剔除经济成分之间的累赘信息,最大程度简化经济分析。通过PASWstatistics18.0的主成分分析可以得到表3的结果。

由表2可知,主成分1包含了经济贡献中的大部分信息,占比86.31%,可以很好地解释我国经济动力因素的共线性,其中除S(存货变动),FTD(外贸依赖程度)系数较少,其他经济要素成为我国经济增长的主要动力,这与贾文学经济波动成果相近。通过主成分分析法的结果,可以Solow经济增长模型进行扩展的时间序列数据分析。

注:其中,回归系数下面括号内为标准差,*** 、**、*分别表示回归系数在1%、5%、10%的水平下显著。

由表3的回归结果可知,回归残差无自相关且满足正态性,拟合优度较高,F统计量在1%水平下显著,回归结果是可接受的,但科技资本存量回归为负且不显著,结合主成分分析的结果,说明尽管科学技术水平为经济增长做了主要贡献,但主要活跃在基础科学技术,没有创新和高效的科技成果转化率,技术贡献微弱,无法在经济增长中做出明确的阐释,但也一定程度上说明了当前研究与实验发展经费支出并未能对经济增长做出贡献,反而其中存在的浪费贪污现象滞后了经济增长;而外贸依赖度、城市化进程、物质资本水平显著为负但值较小,可能说明这三大做主要贡献的经济因素已过分饱和,效率较低,对经济增长逐渐呈现负向拉动,而能源消耗依靠我国充分的能源储备,贡献仍为正,居民消费、人力资本水平显著为正,说明消费和人力资本水平对经济呈现明显的上升拉动特性。

(三)小结

结合两次分析结果可知,对经济增长做主要贡献的仍是工业化初期阶段的动力因素,其中以能源消耗的贡献性与相关性最为显著,然而物质资本、进出口贸易、城市化三个曾做主要贡献的经济动力因素已开始转变为负向拉动,其中我国物质资本存量一直持续上涨,进出口贸易也受2008年全球金融危机和之后增长缓慢的影响,迫切需要新动力的替换,而城市化對经济增长的贡献效率较低,且呈负相关。而居民消费和人力资本对经济贡献较小,但呈现正相关性,说明居民消费和人力资本在“新常态”下对经济增长有显著促进效应,应重视服务业金融业发展与消费,重视微观个人行为,大力发展消费拉动型经济增长,也应重视教育和科技的有效投入,提高资金的收益率,适当鼓励社会资本对教育和科技的投资,减少政府直接支出。

参考文献:

[1]王小鲁.艾春荣.中国经济周期阶段的非线性平滑切换[J]. 世界经济,2013,(1).

[2]贾文学,钟伟.我国经济增长和波动的动力因素及动态特征[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2012.