万方:创作者享的特权就是能够释放那些生之痛苦

2017-07-25王诤

王诤

万方的《新原野》自然让人联想到她的父亲,著名剧作家曹禺先生的《原野》。

“《杀人》这篇小说充满戏剧性,我一直想改编成戏剧。叫《新原野》,其实是我作为女儿想和父亲有一种情感上的联系。”

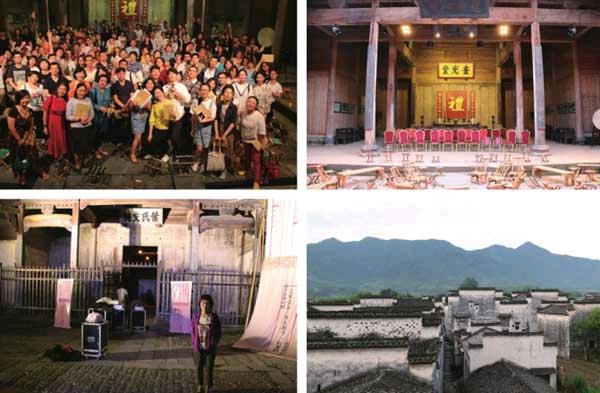

《新原野》南屏朗读会完全由活动招募而来,由图书编辑、公司职员、警察、运动员、银行职员、教师、工程师、医生、法官、军人……来自全国各行各业的百余人担纲。

2017年6月17日晚,一场雷阵雨翻起了黄山黟县碧阳镇田埂间泥土的芬芳,车辆在青山碧水间蜿蜒驶过,不多时便停驻在一面粉墙黛瓦的影壁前面。夕阳西下的余晖透过云层播撒下来,影壁墙上的“南屏”二字清秀而隽永,“江南祠堂村”到了。因为保留着大量完好的明清徽派民居,更因为原住村民至今依然在此繁衍生息,有历史的“活文化”让南屏村近些年来不时出现在许多影视作品中。

这一晚,村内叶氏支祠奎光堂内熙熙攘攘,好不热闹——在“中国话剧诞辰110周年”之际,万方的新话剧《新原野》,即将在今年9月上映。上映前三个月,话剧主办方央华戏剧组织了“让我们去古镇 去百年老宅 读央华《新原野》”活动,落脚点便是这座以祠堂和牌坊闻名海内的古村落。经过三轮甄选后,来自全国各地,各行各业的110位素人,聚集到千年古镇安徽南屏。他们和来到现场的《新原野》编剧万方、表演艺术家蓝天野、制作人、央华时代戏剧的总经理王可然,以及青年演员闫楠一起,坐在百年祠堂内品读《新原野》。

听到《新原野》,自然让人联想起著名剧作家曹禺先生的《原野》。1937年 8 月,《原野》由上海业余实验剧团在卡尔登大戏院首次公演。然而时乖命蹇,演出赶上了淞沪会战的爆发而被迫中止,未能在当时的文艺界引起太大的反响,也预示了这部戏之后颇为坎坷的命途——在曹禺的四大代表作中,相较于《雷雨》、《日出》、《北京人》,《原野》的争议最多,甚至连剧作者本人也一度怀疑它的艺术成就。演员石挥在《曹禺印象记》中写到,“他(曹禺)对《原野》颇有偏爱,虽然剧坛对它的评价并不高(尤其是主题)。他爱仇虎,金子,焦大妈,那丰盛的生命力,极端的仇妒,果敢的毅力与旺烈的生之意志。”

女儿万方与父亲的这部《原野》之因缘际会,还要推至三十年前。1987 年9 月,中国歌剧院演出了由万方根据话剧改编的歌剧《原野》。这部被誉为新中国歌剧发展上里程碑式的作品,与《白毛女》、《江姐》齐名,至今长演不衰。尽管有這些过从,今年即将公映的《新原野》却同《原野》是两个完全不同的故事。《原野》讲述的是民国初年乡村两户人家的血海深仇,《新原野》讲述的则是上世纪50年代到“文革”期间,一对乡村婆媳的纠葛。两部作品不仅关注的时间段不同,所关注的女性也大为不同。万方介绍,《新原野》和《原野》并无直接联系,而是改编自她十几年前的小说《杀人》,“这篇小说充满戏剧性,我一直想改编成戏剧。叫《新原野》,其实是我作为女儿想和父亲有一种情感上的联系。”

尽管故事完全不同,但作为背景的乡土中国宗法势力,以及青年追求个体独立和婚姻自由“旺烈的生之意志”,则依旧在父女情感脐带之外,透露出《新原野》与《原野》在归旨与反思上的一脉相承。《新原野》中,丈夫鞠生在城中另有所爱,新婚不久便出走,媳妇六团与婆婆服仙在彼此的怨恨中相守度日。18年后,鞠生回来要求与“六团”离婚,“六团”则在无尽的恨意中走向了极端……如果说《原野》中是男人的复仇主导了剧情的演进,《新原野》中女性意识觉醒后的六团,则不似金子般被动接受命运的安排,可逃不脱的宿命让结局透出更彻骨的寒凉。

值得一提的是就在17号当天,为庆祝北京人艺建院65周年,由冯远征策划的剧本朗读活动也在人艺实验剧场如期举行,朗读的篇目之一便是老院长曹禺当年的作品《镀金》。与人艺的朗读活动由青年演员们充任不同,此次《新原野》的南屏朗读会,则完全由活动招募来的图书编辑、公司职员、警察、运动员、银行职员、教师、工程师、医生、法官、军人……来自全国各行各业的百余人担纲,在这座象征旧日伦理道德的叶氏支祠奎光堂内,历时一个半小时,集体接力诵读一部反映新道德与旧道德冲突下中国现代女性社会地位和命运变迁的悲剧剧本可谓是一次前无古人的尝试。

“这么多人读剧本,没有排练过,会不会断片了,出现什么状况?没想到大家一个多小时就读完了,而且这么完整、富有感情。”品读完成后,现场主持、央视知名主持人张越打消了之前的顾虑。在张越看来,《新原野》是一部和宗法有关的戏,“允许六团离婚,或者杀死菊生如何裁定?我们都知道祠堂的的功用一是祭拜祖先,二是族中大小事如何决策,议事的所在。”巧的是,在奎光堂内屋舍正中便是一面红底烫金大字的牌匾,上写一个大大的“礼”字,而天井两厢的对匾则分别写着“没世完贞”与“金石同坚”——祠堂议事,一边说妇人守节,一边讲兄弟和睦,倒是和《原野》与《新原野》中很多情节都有观照。如果将时空的维度再行扩展,这座奎光堂边便是1990年张艺谋《菊豆》的拍摄地,剧中菊豆与杨天青悖逆人伦的爱恋也发生在此地;2000年李安的《卧虎藏龙》也在这个村落取景,将真爱埋在心底沤烂的俞秀莲对玉娇龙说,“结婚固然是喜事,要是能够自由自在的生活,选择自己心爱的人,用自己的方式去爱他,那才算得上是真正的幸福。”这些过往的故事虽一样都是杜撰,却同今晚的《新原野》朗诵会一样,在这方古村落中找到了最具时代质感的情景依凭。

朗读会开始前,站在近500年历史的祠堂里,万方内心默默地向上天祷告,“爸爸,我的话剧要上演了。” 在听完百人诵读之后,万方的情绪颇为激动,“这一夜,这一时刻,我永生难忘。”她顿了一顿,继续说到,“在今天这个祠堂中,可以想象过去曾经发生过一些让人难以忍受的事情。但我今天从走进这个地方,到灯慢慢亮起,大家聚在一起,天慢慢黑了,眼看着天空从蓝色变暗、从暗变黑,这就像是一个魔盒。从这个魔盒里散发出来的是几十年、几百年甚至上千年的历史幽光,同时又有一种我们现代人的心灵闪光。”

Q=《北京青年》周刊A=万方

Q:我注意到《新原野》改编自你的小说《杀人》,这篇小说1994年在《收获》上作为头条发表,在你的文学创作之路上同曹禺先生有过什么交流吗?

A:《杀人》是我80年代末着手开始写的,写的是一对农村婆媳,和我的生活离得很远。一开始写得特别不顺,觉得特别灰心,难道我这辈子就只能写成这样了吗?直到后来某一天有一瞬间我写出了一段,哎,这个感觉就对了,那一刻我永远记得,从那一刻以后这个小说就对头了。

在文学创作上父亲和我交流不多,但是他给我讲过一句话让我受益终生,就是搞创作的人要“眼高手低”,你不可能上来手就高,但眼光要练得高,如此才知道你要怎么写,你要往什么方向上去努力。《杀人》在《收获》发表之后,我爸住院,我就把杂志放在他身边。第二天再去看他,他躺在病床上,一看我进来眼睛一下就亮了,“小方子快来。”我就过去了,他攥着我的手说,“我看了,你真能写。”

Q:我注意到作为编剧,你其实直到最近十几年才开始着手话剧剧本的写作,为什么?

A:我第一次“碰”话剧是2006年,《有一种毒药》,然后是《关系》,后来我还写过《报警者》,当时看到新闻说大兴一家人五口被杀了,案情让我觉得人与人关系之微妙和危险,于是写了那个剧本,在国家大剧院演过,也是小剧场。之后便是《冬之旅》和眼下的《新原野》。

《新原野》要改編成话剧剧本还是很难的,小说本身时间跨度很长,场面也非常分散。另外,长时间以来,我都认为现实主义话剧是最棒的,当时也实在不知道如何把《杀人》的人物矛盾冲突放入戏剧中。之所以拖了这么久,其实也与自己戏剧观的成长有关,这些年在世界各地看戏,让我觉得戏剧是无所不能的,解开了心结,《新原野》的剧本这才一气呵成,那也是四五年前的事儿了,当时发表在吉林的《戏剧文学》上。

Q:生长在戏剧之家一定少不了熏陶渐染,谈谈你和戏剧、剧场的因缘?

A:爸妈经常带我看戏,最早看《雷雨》,那时候我才三四岁,到了第三幕电闪雷鸣的时候吓哭了。妈妈是一个对孩子很平等的人,但在那一刻二话不说就捂住我的嘴赶快跑出去……那一刻我觉得自己犯大错了,这个经验让我觉得戏剧是神圣的。

Q:能谈谈你第一次读《原野》剧本的感受吗?

A:《原野》是一个十分经典的戏剧作品,戏剧的种种因素都包含其中,我二十多岁当兵的时候看的这个,那时候也不能算是禁书,但你在书店是买不到的。说到阅读感受,我当时读完了很害怕,这部戏里里外外都有一种恐怖的气氛。

Q:《新原野》和《原野》完全是两个不同的故事,里面的人物原型有出处吗?尽管两者并不相同,但是很多人还是看出了两者在精神气质上的一脉相承。

A:这个故事没有真正的原型,这个戏里没有一个人是为自己而活着的人。最早的一个原型是我一个同学的妈妈,她在中戏教声乐,这个阿姨平时说话柔声柔气,后来我有一天在院子里看到她哭着出来,上身竟然没穿衣服!这事给我的印象太深了,后来才知道她一直想离婚,但丈夫却坚决不同意。这是我第一次见识到婚姻关系竟然可以如此互相折磨。再有就是婆媳关系,有一次在电台接受访问,主持人问到婆媳关系是一种什么关系,我忽然本能地就说,婆媳关系是一种不得不建立的关系,因为它不是你可以自我选择的。

我们每一个人都活在一种束缚之中,我最近在看毛姆的一本书,他说创作者享有一种珍贵的特权,就是能够释放那些生之痛苦。这些束缚到今天只不过是变换了形式,但是实际上这个东西还是存在的。对于女性来说,能否掌握自己的命运这个问题跟当年没有太大的差别,无论是过去还是今天。