出土文物的最好归宿

2017-07-25殷连生

文/殷连生

出土文物的最好归宿

文/殷连生

馆藏文物一部分来自于历史的传承,是一代代人保护下来的,还有一部分是有意无意地下出土的,也是老祖宗留给我们的财富。出土文物的最好归宿到底在哪里,文博界和相关方面有不同看法,其最关键的问题是对文物教育功能的不同认识,如果文物失去了教育功能,其传承的意义又何在?让文物“活”起来,讲好文物背后的故事就是指其教育功能。中国是文物资源大国,如何保护利用好这些教育资源,让出土文物有很好的归宿,是摆在我们面前的一个重要课题。

出土文物来源

文物是历史发展的见证物,有的随着时代的变迁传到了今天,被收藏、展示、交流、把玩;有的埋入地下又重见了光明,被称之为出土文物。出土文物来源渠道很多,主要有以下几种:

考古发掘的出土文物 在城乡建设或配合国家重点建设工程实施抢救性发掘而出土的地下文物。近年来,随着国家经济建设的迅猛发展,考古勘探调查或抢救性发掘数量也大幅增加。

社会捐赠的出土文物 爱国人士、社会团体或人民群众自觉将依法购买、祖上留传或其他途径获得的出土文物捐赠给国有收藏单位,为的是让更多的人能目睹稀世珍宝。随着经济社会的不断发展和社会文明程度的日益提高,此类善举会越来越多。

追赃收缴的出土文物 司法机关通过打击文物犯罪行动或纪检部门在赃物收缴中查获的出土文物。受一夜暴富思想的影响,盗掘古墓葬或偷盗博物馆的犯罪越来越猖獗,随着公安机关打击力度的加大,以及反腐斗争的不断深入,此类出土文物数量也会增多。

海关查扣的出土文物 为了牟取更高的利润,犯罪分子试图将非法获得的文物采用走私或混杂在货物中的方式运送到境外。在被海关查扣的走私文物中有一部分就是出土文物,走私手段越来越多,海关打击的力度也在加大。

追索的出土文物 不法分子偷盗走私到境外的出土文物,数量大,价值高,我国政府通过法律手段追索,近年来已有一些出土文物回到了祖国。

私人收藏的出土文物 民间收藏中有一部分是出土文物。只要民众合法收藏,国家并不反对。随着人民生活水平的不断改善,私人收藏会越来越丰富。

存在问题

文物的价值具有多重性,其最有意义的莫过于教育价值。然而,出土文物放在何处决定着教育功能发挥。由于出土文物有多种归宿,难以实现应有的教育价值,究其原因有几方面:

移交欠及时 考古发掘结束后,出土的文物没有及时转移至文物主管部门,有的考古单位存放文物多达10多万件,有些出土文物处在无人清理、缺乏整理的状态,长期存放在仓库。

海关、纪检、司法等机关不能严格执行国家文物局、财政部、公安部等部门联合下发的《依法没收、追缴文物的移交办法》,积极向省级文物行政部门移交出土文物。

催缴不主动 在平常的业务联系中,纪检、法院、海关等相关部门曾多次委托文物部门对涉案文物进行过鉴定,也在打击文物犯罪专项活动中收缴了一些出土文物,但时隔很久文物部门却很少主动催缴。加强沟通协调,商请相关部门及早移交文物,或提醒他们为确保文物安全,可临时将文物存放到国有博物馆中去,等案件结束后再办理正式移交手续。文物部门是被动等待,没有带头执行上级有关规定,客观造成了想交就交,不想交就没人问的情况。

协调不顺畅 对于流失海外的出土文物,理应追索或要求归还。近年来,国家文物局在相

最好的归宿

出土文物从发挥其教育功能的角度来说,其最好的归宿应当包括几个方面。

指定收藏 各级文物行政部门和博物馆应当加强宣传,引导和鼓励单位或个人将暂存的出土文物移送博物馆,这既能让文物得到更有效更安全的保护,也能使文物及时与观众见面,发挥其更大的教育功能。政府相关职能部门应主动与文物部门联系,及时移交追缴到的出土文物,避免因保管不妥而丢失或损坏。文物行政部门也应主动协调、积极作为,解决好其临关部门的配合下,从海外追回了一些出土文物,但大量的流失文物如何去追索,还面临着许多困难,相关协调也不顺畅。我国至今还没有成立一个专门追索海外流失出土文物的协调机制和机构。这部分出土文物何时能回到故土,发挥其应有的教育作用,还需要文物行政部门加强研究。

鼓励不见效 个人收藏文物大多出于个人爱好或经济利益,这些出土文物到了个人手中也就难再被摆放在研究者面前了,很难探究文物背后的故事,将研究成果与公众分享,只能成为一件“死”物件。应该鼓励更多的收藏者将文物捐献给博物馆,让专业人员去研究去挖掘,让文物“活”起来,使更多的观众能共享。但现行法律法规对捐献文物的奖励力度还不大,正面宣传引导也不够,社会上主动捐献文物的行为还不多,即使现在博物馆去征集也难寻到好东西。

定位不准确 出土文物的资源是有限的。受行业多年形成的习惯影响,客观上造成了出土文物大多集中在大馆,小馆数量十分有限。大型博物馆出土文物资源丰富,但受场地、研究力量等方面的限制,基本陈列和专题展览的文物也有限,绝大多数文物也只能存放在库房里。相形之下,县(区)级的小馆却因展览陈旧而门可罗雀。国有性质定位不准,资源调配不均是出土文物得不到合理利用的重要原因。时暂存的地方,指导其科学保护好文物,不要让文物损毁。加大宣传力度,欢迎广大文物收藏者积极向国有博物馆捐赠出土文物,让文物更好地发挥社会教育功能。

考古工地临时库房

公安机关从盗墓分子手中收缴的文物

原址展示 出土文物也很适合在原址进行展示,发挥地域文明的教育作用,让当地的百姓能更爱家乡,增强文化自信、展现地域特色。但现状大多是要么进了大城市,要么远在千里之外,即使被展出也与当地的人文历史联系不大,只能就文物看文物,背后的故事不能为当地的百姓传颂。这一问题具有普遍性,因当时文物出土地区没有保存和展示条件,也没有研究力量。现在条件大为改观,多数市县都新建了博物馆,一方面可以将部分出土文物返还当地博物馆,另一方面今后抢救性发掘的出土文物尽量留在当地,也可以成立考古博物馆进行专门研究展示,从而把地域文明研究好利用好。

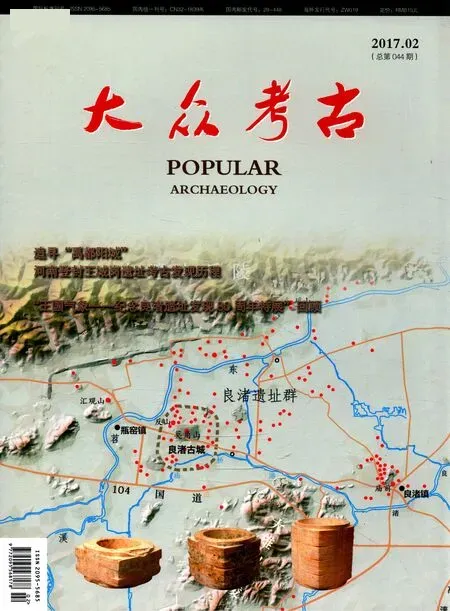

良渚遗址的原址保护展示

历史研究 加强出土文物的历史研究,发现文物背后的故事是提高文物展览质量的关键。有些博物馆的展览虽然文物精品不少,但不能让观众留下深刻的印象,这就要求收藏单位在修复整理好出土文物的同时,把更多的时间和精力用在文物历史研究上,挖掘文物背后的故事,并把这些故事与当地历史发展、与当今的文化价值紧密结合,并配合书籍出版和文创产品开发,让文物真正“活”起来,把展览办成大家看得懂、记得住、有收获、还想来的地方。同时,经文物部门同意可以留少量出土文物用于考古机构研究。

三星堆博物馆讲解现场

实践教学 近年来,博物馆事业蓬勃发展,相关从业人员的需求也在不断增加。如何确保高校相关专业人才的培养质量,也让在岗年轻人员快速成长,成为文博行业的有用人才,这就需要课堂理论教学与实践操作紧密结合,让学生能看得见摸得着出土文物,相关高校应当保留一部分出土文物用于教学。同时,为便于在岗人员提高业务技能,有条件的单位也可以将一部分出土文物用于业务培训教学,让讲解人员结合出土文物,了解文物历史,掌握其背后的故事,把文物真的讲“活”起来。

出土文物是老祖宗留给我们的物质和精神财富,每一代人都有责任保护好、利用好、宣传好、传承好,让出土文物有最好的归宿,放到该放的地方,使其“生命”得以延续,发挥应有的作用。

(作者为江苏省文物局副局长)