最惠国待遇条款在投资争端解决中的适用问题研究

2017-07-24李超

李 超

(中共聊城市委党校 法学教研室,山东 聊城 252000)

最惠国待遇条款在投资争端解决中的适用问题研究

李 超

(中共聊城市委党校 法学教研室,山东 聊城 252000)

最惠国待遇是支撑投资自由化的一个核心制度,已成为众多双边投资协定中的核心条款。在国际投资领域,投资者可以根据“基础条约”中最惠国待遇条款主张在“第三方条约”中规定的一些更优惠的待遇或权利,这逐渐成为近年来国际投资仲裁实践中产生的新议题。并且随着我国经济的发展,这一问题对于我国的影响日益增加,作为吸引外资较多的东道国,必须做到未雨绸缪,防止因最惠国待遇在程序事项上的适用而导致无法控制的损失。

最惠国待遇;适用范围;前置性条件

最惠国待遇(the Most Favored Nation, 简称“MFN”)是WTO多边贸易的各项制度的指导思想和基础。对于最惠国待遇的含义,WTO第一条给出了详细的规定*一般最惠国待遇在对输出或输入、有关输出或输入及输出入货物的国际支付转账所征收的关税和费用方面,在征收上述关税和费用的方法方面,在输出和输入的规章手续方面,以及在本协议第3条第2款及第四款所述事项方面,一缔约国对来自或运往其它国家的产品所给予的利益、优待、特权或豁免,应当立即无条件地给予来自或运往所有其它缔约国的相同产品。。最惠国待遇条款最早可以追溯到11世纪[1],各国最初的意愿就是为了使自己获得更多更优惠的实体性权利,于是便产生了最惠国待遇原则,因此将其应用于实体性权利事项,这也符合大众的观念。

为了投资各方的利益平衡,在国际投资中引进了最惠国待遇原则,但是国际投资中的最惠国待遇和贸易中的最惠国待遇并不尽然相同,也正是由于存在差别,在国际投资的实践中,最惠国待遇原则并没有完全的平衡好投资各方的利益,以至于出现了许多破坏东道国利益的实践出现。

一、最惠国待遇适用于投资争端解决程序事项的问题由来

在国际惯例中,规定最惠国待遇的条约通常被称为“基础条约”,而作为实施最惠国待遇参照标准的条约则被称为“第三方条约”。最惠国待遇具有“多边化”效应或者说具有“传递性”,一旦某国给予另一国的投资者更高的待遇,那么与该国订有最惠国待遇条款的其它所有第三方国家投资者均将有权获得这样的同等待遇。

根据最惠国待遇多方传递性的特征:某国的投资者能否依据其母国与东道国签订的投资条约(基础条约)中的最惠国待遇条款,主张享有和第三国投资者在争端解决方面同样的权利,或者说如果在一个双边投资条约中规定了最惠国待遇条款,而且条约也规定双方产生的投资争议提交解决投资争议国际中心(以下简称“ICSID”)或者某个仲裁机构去仲裁,那么这项规定是否适用与第三方与东道国之间的投资争端解决程序?

国际投资争端解决的方式一般有以下几种:东道国国内救济,投资者母国的外交保护,除东道国以外的其他国家法院诉讼,国际仲裁。但由于种种原因,前三种方式很难得到实施,这就导致了国际仲裁成为了解决投资者与东道国间投资争端的重要方式。但是作为仲裁的一般原则,争端双方的同意是仲裁机构享有管辖权的前提之一,这对于解决投资者和东道国之间的投资争端仲裁也不例外。

除在签订的投资协议中规定仲裁条款;或与投资者达成仲裁协议;或在其国内立法中明确规定同意将投资争端提交国际仲裁之外,东道国同意提交仲裁的意思表示往往是明确规定在其签订的投资条约中。那么第三方能否根据这项规定推定东道国已经同意仲裁,从而采用仲裁来解决其与东道国之间的投资争端问题。例如,在A国与B国签订的投资条约中没有规定投资者与东道国之间的仲裁条款;或者东道国为了维护自己的利益而对投资者将投资争端问题诉诸国际仲裁附加了若干前提条件(例如必须首先适用当地司法救济程序后方可提交仲裁),这有时可能对于B国的投资者来说很难接受,在这种情况下如果A国与C国签订的投资条约中规定投资者可以直接将其与东道国之间与投资有关的各种争端诉诸国际仲裁,那么B国投资者是否可以依据基础条约中的最惠国待遇条款主张享有和C国投资者一样的待遇,从而将其与A国间的投资争端绕过其他程序而直接提交国际仲裁或者说国际仲裁庭或ICSID能否根据最惠国待遇获得案件的管辖权。

实际上,上述问题的本质就是最惠国待遇的适用范围是否包括投资争端解决程序事项。在国际上,最先将最惠国待遇适用于争端解决程序的案例是Maffezini案[2],在此案中,虽然存在种种的限制条件来限制最惠国待遇不适用于争端解决程序,但在最终的仲裁结果中,ICSID的仲裁庭通过对最惠国待遇定义的扩大解释,将最惠国待遇适用于争端解决程序,在此后的很长时间内,此案都引起了巨大的反响。而另一个著名案例Plama案[3]裁决结果则与Maffezini案完全相反。纵观ICSID和其他仲裁机构的裁决案件,虽然仲裁庭支持最惠国待遇适用的案件数量占大多数,但是众多国际法学者却对此非议频发。

首先,最惠国待遇不能创造出“莫须有”的仲裁同意。作为仲裁的一般性原则,争端双方的同意是仲裁机构享有管辖权的前提。[4]即使在双边投资条约或多边投资条约中存在最惠国待遇条款,那也并不意味着东道国同意将自己同第三方投资者之间的争端提交仲裁来解决。如果允许投资者援引最惠国待遇的话,那么就导致了投资者没有和东道国达成仲裁同意即提交仲裁,仲裁机构没有双方同意便获得了管辖权,这就违反了国际法的一般性原则。

其次,最惠国待遇不能够规避双边条约中规定的前置性条件。在BIT中规定的提交仲裁的前置性条件,对双方都具有约束力,这是东道国和投资者母国国家主权利益的一种体现,如果通过最惠国待遇来援引“第三方条约”中的相关规定,就使的在基础条约中的一些规定形同虚设,而最终的结果是损害了东道国的国家主权。

最后,对最惠国待遇的解释不应破坏东道国和投资者的利益平衡。对于东道国和投资者之间的利益平衡问题,国际经济法学的学者们对此有着众多的见解。东道国在投资条约中规定将争端提交仲裁的前置性条件,类似于国内法合同上的“后合同义务”,这种“后合同义务”正是对东道国利益进行保护的一种屏障,如果投资者违反了这种“后合同义务”,他将承担一种“违约责任”,这种违约责任的体现中就是投资者不能将该争端提交有关的仲裁机构来仲裁解决,而必须按部就班的按照条约中规定的程序或方法来解决。如果片面地将最惠国待遇适用于争端解决程序,就会人为的破坏这种平衡。总而言之,东道国和投资者都各有其利益需要保护,在解决争端时,不能顾此失彼,而应综合考虑,达到二者之间的利益平衡。BIT就是二者利益平衡的一个体现,因为不论是东道国,还是投资者或其母国,都会为自己的利益而考虑,这种利益的考虑就体现在BIT中。

二、我国在最惠国待遇适用上的现状

到目前为止,无论是在国际法律层次方面还是在国际实践方面,对于没有明确规定适用范围的最惠国待遇原则是否适用于投资争议的解决程序事项尚未定论。但是,这一问题对于我国来说,无论是在法律的完善还是在经济的发展上都有着十分重大的影响。

根据我国商务部的有关统计数据显示,截止2016年3月,我国已经与130个国家和地区缔结了150个BIT,*该数据来源于商务部新闻发布会,http://intl.ce.cn/zhuanti/2016/March/,2016年9月10日访问。并且我国还在与一些国家谈判签订或修订BIT,可以说这些BIT对于我国吸引外资以及促使我国的投资资本实施“走出去”的重大经济战略发挥了十分重要的作用。根据统计,在2015年,我国批准设立外商投资企业26575家;实际使用外资金额总数1262.7亿美元*该数据来源于商务部网站,2015年1-12月全国吸收外商直接投资情况, http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201601/20160101238883.shtml,2016年9月10日访问。,今年截至7月底,实际使用外资金额771.3亿美元。从数据上看出我国在吸引外资上取得的瞩目成绩。虽然我国与其他国家和地区签订了众多的BIT协定,但是直到2011年Ekran Berhand v. People's Republic of China(以下简称“Ekran案”)[5]为止,在投资争端仲裁实践中,我国作为被申请人的案例在30多年的时间内没有一例,但是Ekran案却为我们敲响了这种情况的警钟。

2011年发生的Ekran案,可以说Ekran案是我国在这一方面的真正的第一案*2006年香港居民谢业深诉秘鲁政府案,由于香港可与其他国家单独签订BIT和其他原因,此案比较特殊,在这不再分析。,Ekran是马来西亚的公司,其在2011年向ICSID提交了仲裁申请。根据中国和马来西亚在1988年签订的中国-马来西亚BIT规定:“有关征收补偿数额的争议和双方同意的其他争议可以提交专门的国际仲裁庭”。根据这个条款,除了有关征收补偿的投资争议,其他所有有关事项,除非得到双方同意,否则ICSID仲裁庭和其他的专门的国际仲裁庭并没有管辖权。然而根据2003年中国-德国BIT的第9条规定:投资者与一缔约方之间的争端解决应提交给1965年3月18日签订的《解决国家与他国国民间投资争端公约》(ICSID)进行仲裁,除非争端当事双方同意提交给按照《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》(UNCITRAL)或者其他仲裁规则组成的临时仲裁庭。[6]并且在中国-马来西亚BIT中对于最惠国待遇条款采用了一般性叙述,其适用范围并没有明确,这导致了Ekran根据最惠国待遇援引中-德BIT的有关规定向ICSID提起了仲裁。虽然该案件最后由于双方达成协议而中止,但这仍无疑是对我国近年来在签订双边投资协定时所采取的方式的当头棒喝,对于我国在最惠国待遇适用问题上有着重大的影响。

对于最惠国待遇适用范围的问题,自1982年我国和瑞典签订我国第一个BIT协定开始,至2015年我国已经和130个国家和地区签订或重新修订150个BIT协定为止,因为我国的国家利益、经济发展情况以及国际投资环境等问题,导致我国对于该问题的态度前后有着明显的不同。实际上,在20世纪80-90年代,我国与外国签订的BIT中关于争端解决条款的规定,如果投资者和我国发生投资争端的情况下,是严格限制投资者适用“基础条约”中的最惠国待遇条款来援引“第三方条约”中的争端解决程序,并且对于将争端提交国际仲裁管辖的问题,我国对此一律采用的是“逐案同意”的制度。特别是我国对于提交ICSID仲裁管辖的保留,更体现了我国对于最惠国待遇在此适用上的严格限制(在批准文件中,我国政府指出“中国仅考虑把由征收和国有化产生的有关补偿的争议提交ICSID管辖”*中国对批准该公约慎之又慎,是经过多年的调查研究、政策咨询和审慎考虑才决定的。因为这关系到将事关国家主权的涉外争端管辖权部分向境外“让渡”的问题。鸦片战争以来,中国在不平等条约的逼迫下,将境内的涉外争端管辖权完全让位于外国列强的“领事裁判权”,教训深重。)。比如说,1982年的中国-瑞典BIT、1983年的中国-德国BIT、1986年的中国-英国BIT等等,在上述的条约中我国对于最惠国待遇的适用做出了严格的限制,规定“有关征收补偿数额的争议和双方同意的其他争议可以提交专门的国际仲裁庭”或者其他类似的限制条件。可以说这在一定程度上避免了我国在国际仲裁领域进行大量的诉讼,节省了我国大量的资源。

自1998年始,我国在最惠国待遇适用范围的事项上的态度有明显的转变,对于最惠国待遇的适用范围不断扩大,甚至于,现今在我国十年内签订或修订的BIT中,已经有若干的BIT已将最惠国待遇适用范围扩大至“与有关投资的任何事项”,最明显的例子就是1998年中国-巴巴多斯BIT中规定的“与投资有关的任何争议”、2003年中国-德国重新签订的BIT中规定“投资事项包括与投资活动有关的一切事项”。但是令人更加困惑的是我国对于“与投资活动有关的一切事项”这种说法却并没有给予一种确切的解释说明,这种自毁根基的做法必然会导致在实践中出现了许多的于己不利的严重后果,Ekran案就是这种不利后果之一,虽然从1982年-2011年,我国并没有一例被诉的案例,甚至于Ekran案也半路而终,但这并不表示,这种做法的危害性是轻微的。

此外近些年来我国在签订或修改BIT时,甚至放弃了UNCTAD对发展中国家建议的在投资争端中“用尽当地救济”等对自己有利的权利,而只是规定了一种行政复议的程序,这种“自毁长城”的行为极有可能对我国造成严重的问题。近年来,阿根廷政府因在这些程序是事项上“弃守防线,洞开门户”一直在ICSID引来如潮官司,交付了昂贵的“学费”。[7]阿根廷在此问题上的结局是我国的前车之鉴。另一种现象便是我国从1998年开始在缔结BIT时开始全面接受ICSID管辖,然而,我国在向ICSID提交批准加入书指出了对于ICSID管辖权的保留“中国仅考虑把由征收和国有化产生的有关补偿的争议提交ICSID管辖”。根据《华盛顿公约》第25条第四项规定对我国在签订这些BIT中的行为如何界定*《华盛顿公约》第25条第4项规定:任何缔约国可以在批准、接受或认可本公约时,或在此后任何时候,把它将考虑或不考虑提交给中心管辖的一类或几类争端通知中心。秘书长应立即将此项通知转送给所有缔约国。此项通知不构成第一款所要求的同意。,是否构成了对保留的撤回。如果构成了对保留的撤回,那么投资者根据“基础条约”中的最惠国待遇条款来援引这些BIT中的争端解决的相关规定,就极有可能导致ICSID对我国进行管辖,使我国与某些国家的投资者的争端接连不断,甚至是重蹈阿根廷政府在这些事情上的覆辙,给我国带来不利影响。

三、中国在最惠国待遇适用问题上的选择

对于我国应如何在最惠国待遇原则适用范围问题上进行选择,首先我们要考虑的是为什么我国在1998年开始在与其他国家和地区签订BIT时开始规定“与投资有关的所有争议事项”,并且对于ICSID的管辖权的同意模式开始由“有限同意”或者是“逐案同意”的模式转变为“全盘同意”的模式?这个问题可以从当时的我国的经济情况和国际环境来解释,20世纪90年代末期我国的经济开始由计划经济向市场经济转变,并且受到亚洲金融危机的影响,我国的经济发展出现了一些困难,吸引外资和国际投资都出现的很大的倒退;与此同时,以美国为首的西方发达国家开始在发展中国家中逐步推销他们所认可的新型BIT模式*西方发达国家所推销新型BIT模式很重要的一项就是“与投资有关的所有争议接受国际仲裁”。,而且一些经济学者也不断地游说,采用新型BIT可以更好的吸引外资,促进经济的飞速发展,并且也符合当时我国不断引导国内资本“走出去”的经济政策。[8]在这种情况下,我国政府为了振兴经济,大力吸引外资,并鼓励我国资本走出国门进行投资,就开始采用这种新型BIT模式。

然而事实情况到底如何,是不是真如有些学者所说的采用新型BIT的可以更好的增加对外国资本的吸引力,加大吸引外资的规模,并且有利于引导我国资本的出口投资呢?我们可以从我国近年来的吸引外资的规模和对外投资的规模分析比较:

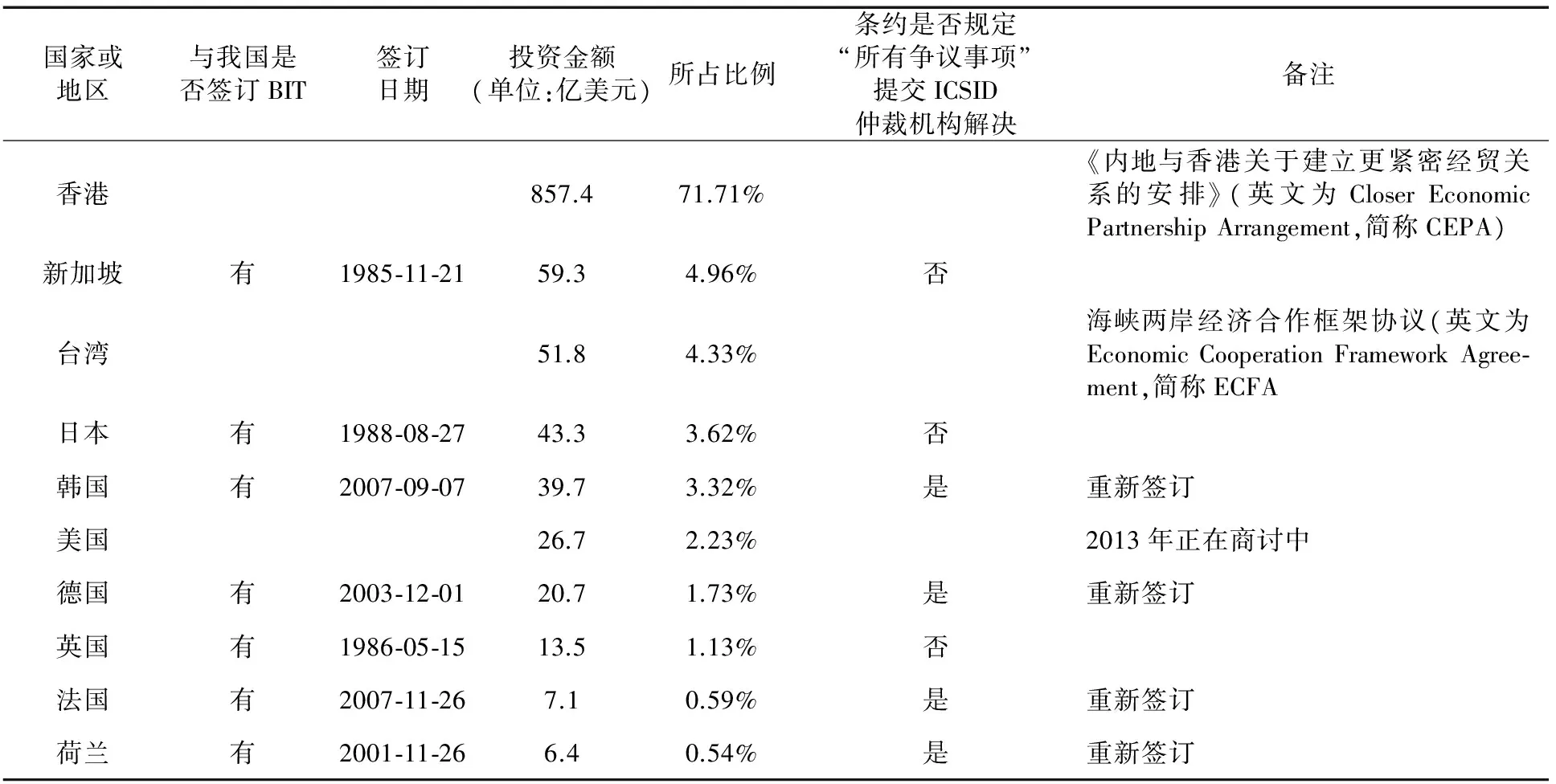

根据商务部的有关数据(见表1),我国2014年实际使用外资金额1195.6亿美元,亚洲地区(我国香港、澳门、台湾省以及日本、新加坡、韩国等国)对华投资实际投入外资金额1051.5亿美元,占我国实际使用外资金额的87.95%;美国对华投资实际投入外资金额26.7亿美元,占我国实际使用外资金额的2.23%;欧盟28对华投资实际投入外资金额68.5亿美元,占我国实际使用外资金额的5.73%。对华投资前十位国家/地区(以实际投入外资金额计)依次为:香港、新加坡、台湾省、日本、韩国、美国、德国、英国、法国和荷兰,前十位国家/地区实际投入外资金额占全国实际使用外资金额的94.2%。在其中同我国有签订BIT,并且规定争议“全盘接受”ICSID管辖的国家对我国的投资额度仅占我国实际使用外资金额的6.18%左右,即使加上正在和我国商讨BIT的美国,仍然只占8%左右。

表1 2014年对华投资前十的国家/地区和我国BIT签署情况

说明:上表由作者根据商务部及其条约法律司以及UNCTAD的相关数据绘制*该数据来源于商务部网站:2014年1-12月全国吸收外商直接投资情况, http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201501/20150100880913.shtml,2016年9月11日访问。

上述国家/地区对华投资数据包括这些国家/地区通过英属维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港对华进行的投资。

而在2015年1-12月中(见表2),商务部给出的数据是我国实际使用外资金额1262.7亿美元,前十位国家/地区实际投入外资金额占全国实际使用外资金额的94%,但是在其中签订BIT,并且全盘接受ICSID管辖的国家对我国的投资额度仅占我国实际使用外资金额的5%左右,即使加上正在和我国商讨BIT的美国,仍然只占8%左右。

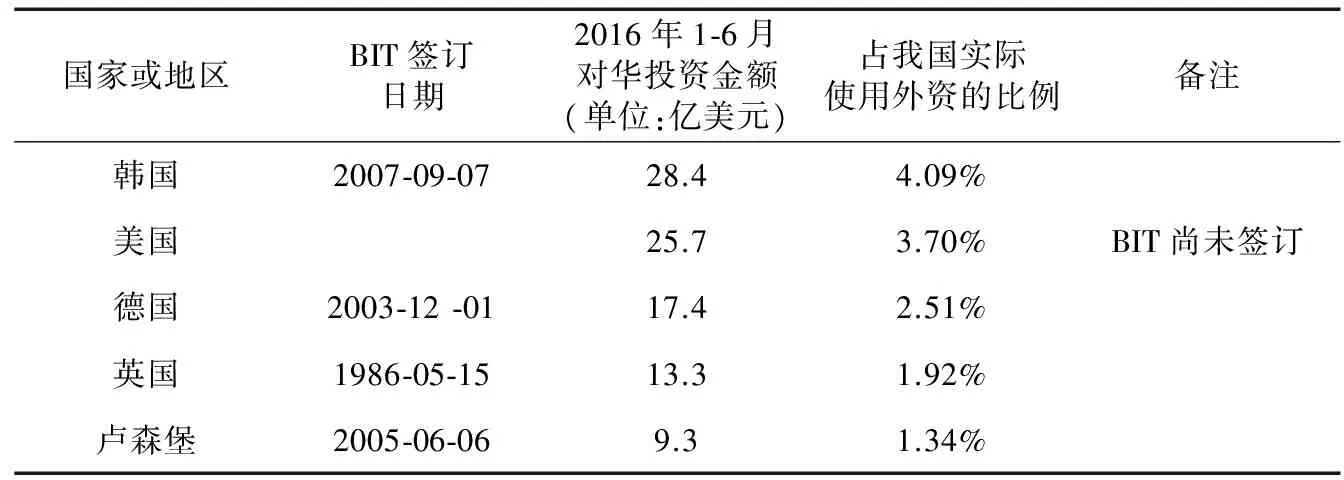

在2016年1-6月中,我国实际使用外资金额694.2亿美元,对华投资前十的国家/地区分别是对华投资前十位国家/地区(以实际投入外资金额计)依次为:香港、新加坡、澳门、韩国、美国、台湾省、日本、德国、英国和卢森堡,表3是和我国签订BIT并全权接受ICSID管辖的国家2016年1-6月的对华投资金额和比例:

通过上述数据我们可以知道,2014—2016年对华投资数额较大的国家或地区往往都是那些没有和我国订立BIT或者即使签订的BIT也没有规定ICSID全盘管辖的国家或地区。实际上,从商务部给出的数据来看,每年对华投资数额较大的国家就是那么几个,很少有大规模变动的国家和地区,尤其是香港、日本、

表2 2015年对华投资前十的国家/地区和我国BIT签署情况

说明:上表由作者根据商务部及其条约法律司的相关数据绘制*该数据来源于商务部网站:2015年1-12月全国吸收外商直接投资情况,http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201601/20160101238883.shtml,2016年9月11日访问。

上述国家/地区对华投资数据包括这些国家/地区通过英属维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港对华进行的投资。

表3 2016年1-6月和我过签订BIT并全权接受ICSID管辖国家对华投资情况

说明:上表由作者根据商务部及其条约法律司的相关数据绘制*该数据来源于商务部网站: 2016年1-6月全国吸收外商直接投资情况, http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201608/20160801384394.shtml,2016年9月11日访问。

上述国家/地区对华投资数据包括这些国家/地区通过英属维尔京、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯和巴巴多斯等自由港对华进行的投资。

新加坡和台湾、英国(包括英属维尔京)每年对华投资都占到80%以上,然而这些国家/地区并没有上述要求。和我国签订BIT并约定全盘管辖的国家如德国,虽然近些年来德国对华投资有所增加,但增加量相对于我国的吸引外资总量来看,比例很小,与此类似的还有韩国。美国和我国并没有签订BIT,但是美国每年的对华投资都很稳定。事实上,全球对华投资的数额每年都有所上升,但是归根结底这种吸引力是由于我国巨大的消费市场、丰富廉价的劳动力、稳定的国内环境以及各种充足的资源所产生的,从这点上说,全盘同意接受ICSID管辖,对于吸引外资不能说没有一点作用,只能说作用有限。

我国的对外投资从20世纪90年代开始迅猛发展,这也是我国在签订BIT时,全盘同意接受管辖的原因,为了保护我国的对外投资。但是我国对外投资规模也只是从最近的几年开始才逐渐加大。根据2015年的对外投资统计公报,我国的对外投资大多数集中在亚洲、非洲等发展中国家较为密集的地区,这两个原因也决定了目前签订新型BIT对我国对外投资可以说弊大于利。

对于我国来说,由于各方面的原因,我国在投资领域发生争端的可能性非常大,Ekran案只是一个引子,对我们起到一个警醒的作用,我国对于最惠国待遇原则适用范围问题的态度,肯定会对我国产生重大影响。针对于此,我国可以做出以下选择:

(1)明确规定最惠国待遇的适用范围

在对外缔约实践中可以明确要求加入排除性条款,*徐崇利《从实体到程序:最惠国待遇适用范围之争》,载《法商研究》,2007年第2期第:41-50页.或者只限于某几种争端可以将最惠国待遇适用于争端解决程序,并切严格把关“逐案审批同意”的方式,以便防止在今后发生争端时,投资者援引最惠国待遇。由于目前西方发达国家正在竭力推销他们所认定的BIT新模式,故此如果不能再在BIT中直接规定最惠国待遇不适用于争端解决程序时,可以按照前文所叙述的方式,采用一般+例外的方式,对最惠国待遇的适用范围做出最严格的限制。

(2)明确规定“用尽当地救济”

严格坚持UNCTAD给发展中国家的建议。UNCTAD在很早就给出了一些建议,比如说用尽当地救济、重大安全例外等。在目前我国签订的BIT中,我国基本上已经放弃了“用尽当地救济”的权力,而只是规定了其他的一些当地救济方式比如说行政复议。其实“用尽当地救济”不仅是UNCTAD建议发展中国家使用,而且在《华盛顿公约》中也有规定发展中国家可以在签订BIT时规定“用尽当地救济”*《华盛顿公约》第26条:“除非另有规定,双方同意根据本公约交付仲裁,应视为同意排除任何其他补救 办法而交付上述仲裁。缔约国可以要求用适当的各种行政或司法补救办法,作为其同意根据本公约交付仲裁的一个条件”。,而这并不违反《华盛顿公约》。

(3)对于“同意”的方式的选择

“同意”是仲裁的基础,《华盛顿公约》第25条规定:ICSID的管辖权来自于争端双方的同意,该项争端经双方书面同意提交给ICSID。我国在加入该公约是对于ICSID的管辖权提出了保留,只限于将征收和国有化有关的争议交由ICSID管辖,但是由于目前我国在签订BIT时采用了“任何争议”(any dispute)的字眼,根据《维也纳条约法公约》第22条的规定,对保留的撤销,需要缔约国的书面申明方可,所以对于我国的这种行为很难界定,这使得在讨论我国对于“同意”的态度时模糊不清。另外由于“SPP(ME)”案*ICSID. South Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3[EB/OL].[2016-09-10]. http://www.google.com.hk/webhp?client=aff-360daohang&hl=zh-CN&ie=utf-8&newwindow=1#hl=zh-CN&newwindow=1&q=South+Pacific+Properties+(Middle+East)+Limited+v.+Arab+Republic+of+Egypt&safe=strict.的存在,使ICSID认定东道国国内立法也是“同意”的表现形式,故此,我国可以在坚持对于ICSID管辖权有限度的同意,采取“逐案审批同意”的方式的同时,也应在其他的国际法律文件或者国内立法中不要使用那些可能会引起他人误解的字眼或者话语,以免将来发生争端时给予ICSID和投资者口实。

在国际投资方面,在2008年之后我国的对外投资发展迅速,但是,出口投资金额相对于吸引的对华投资金额,大约只占三分之一到二分之一左右,这也决定了我国决定了我国在缔结BIT时不应好高骛远,而应结合目前我国的国情。同时我国正处于向“市场经济”转型的关键时期,颁布的许多新的法律法规政策(比如国内热议的取消“超国民待遇”*梁咏《我国海外直接投资的现状与双边投资协定的完善》,载《法学》,2008年第7期第:95-102页.)可能会和投资者取得的既得利益相悖。如果我国不采取相应的措施,而是签订BIT时继续采用那些容易导致他人误解的字眼的话,将极有可能会导致投资者利用最惠国待遇将争端提交国际仲裁机构仲裁,那么ICSID仲裁庭很有可能就会根据投资者援引的最惠国待遇条款对我国进行管辖,最终可能导致阿根廷政府近些年来在这些事情上的覆辙再次被我国重蹈,这是我们不愿看到的结果。

结语

对于最惠国待遇能否适用于争端解决程序事项,一般情况下,可以结合自身缔约谈判能力以及特定缔约对象采取差别化实践,在某些投资条约明确规定最惠国待遇不能适用于争端解决程序*朱明新《最惠国待遇条款适用投资争端解决程序的表象与实质——基于条约解释的视角》,载《 法商研究》,2015年第3期第:171-183页.。对于我国来说,虽然我国的经济建设取得了举世瞩目的成绩,但是由于法律体系和经济发展等诸多原因,未来发生争端的可能性很大,如果同意最惠国待遇适用于争端解决程序的话,势必要花费较多的时间和精力去处理这类争端。因此坚持只要没有例外,最惠国待遇条款不适用于争端解决程序事项有利于我国避免重蹈阿根廷政府在该问题上的覆辙,避免投资争端的扩大。同时在签订条约时,可以像中国-东盟签订《中国—东盟成员国政府全面经济合作框架协议投资协议》那样明确将争端解决程序事项排除于最惠国待遇的适用范围,主动采取一定的保护性措施,防止投资者因为投资争端而规避我国的管辖权,这对于我国目前的经济发展和国际交流等其它方面是十分有利的。

[1]赵维田.世贸组织(WTO)的法律制度[M].长春:吉林人民出版社,2000:52.

[2]ICSID. Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No.ARB/97/7[EB/OL].[2016-9-10]. http://www.biicl.org/files/3930_2000_maffezini_v_spain.pdf.

[3]ICSID. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24[EB/OL].[2016-09-10]. https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC520&caseId=C24.

[4]王楠.最惠国待遇条款在国际投资争端解决事项上的适用问题[J].河北法学,2010(1):120-125.

[5]梁丹妮.国际投资条约最惠国待遇条款适用问题研究——以“伊佳兰公司诉中国案”为中心的分析[J].法商研究,2012(2):98-103.

[6]中国-德国BIT第9条[EB/OL].[2016-09-10].http://www.cnarb.com/tzzc/szwz/asia/china/Index.html.

[7]陈安.中外双边投资协定中的四大“安全阀”不宜贸然拆除——美、加型BITs谈判范本关键性“争端解决”条款剖析[J].国际经济法学刊,2006(1):3-37.

[8]陈安.国际投资法的新发展与中国双边投资条约的新实践[M].上海:复旦大学出版社,2007:495.

[9]徐崇利.从实体到程序:最惠国待遇适用范围之争[J].法商研究,2007(2):41-50.

[10]ICSID. South Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3[EB/OL].[2016-09-10]. http://www.google.com.hk/webhp?client=aff-360daohang&hl=zh-CN&ie=utf-8&newwindow=1#hl=zh-CN&newwindow=1&q=South+Pacific+Properties+(Middle+East)+Limited+v.+Arab+Republic+of+Egypt&safe=strict.

[11]梁咏.我国海外直接投资的现状与双边投资协定的完善[J].法学,2008(7):95-102.

[12]朱明新.最惠国待遇条款适用投资争端解决程序的表象与实质——基于条约解释的视角[J].法商研究,2015(3):171-183.

(责任编辑:董兴佩)

Study on the Application of the MFN Clause in the Settlement of Investment Disputes

LI Chao

(LawStaffRoom,PartySchoolofLiaochengMunicipalCommitteeoftheCPC,Liaocheng252000,China)

Most-favored-nation Treatment (MFN) has become the key clause in many bilateral investment treaties as it’s the core principle supporting the investment liberalization. In the field of international investment, investors may claim more privileged treatments or rights stipulated in the “Third-party Treaty”, based on the MFN clause under “Basic Treaties”, which grows to be a new topic during the actual international investment arbitration. This problem has brought an increasing influence to our country along with our economic development. Being the host country that attracts more foreign investment, we have to be fully prepared to avoid uncontrollable loss owing to the procedural problems that may arise from the application of MFN.

Most-Favored-Nation-Treatment; Applicable Scope; Pre-Conditions

2016-10-09

李 超(1989—),男,山东泰安人,中共聊城市委党校教师,法学硕士.

D922.29

A

1008-7699(2017)03-0056-08