明清时期中国南部文化对琉球文化的影响

2017-07-24张俊红

张俊红

(福建师范大学福清分校 外国语学院,福建 福清 350300)

明清时期中国南部文化对琉球文化的影响

张俊红

(福建师范大学福清分校 外国语学院,福建 福清 350300)

明清时期,中国文化尤其是中国南部文化,对琉球文化的形成,产生了极其深远的影响。时至今日,中国南部地区的民俗、建筑、语言等文化因子,早已深深融入琉球人生活的各个层面之中,成为琉球文化的重要组成部分。明首此,有助于我们从一个侧面审视中国传统文化的独特魅力。

中国南部文化;琉球;民俗;建筑;语言

明洪武五年(1372年),明太祖命杨载出使琉球,自此,琉球便成为中国的藩属国。自明太祖派遣闽人三十六姓迁居琉球的久米村后,琉球开始受到中国文化的显明影响,其官方语言为汉语。自明永乐二年(1404年)至清同治五年(1866年),琉球接受中国册封时间前后长达462年之久。[1](P205)在这一段时期内,作为中国唯一通琉球口岸的福建,在中琉交流中肩负着重要的使命。可以这样说,琉球人是先接触福建,再由此认识中国的。[2]时至今日,中国文化特别是中国南部文化遗风,在琉球各地依旧随处可寻。本文主要围绕琉球民俗、建筑、语言等层面,探讨明清时期中国南部文化对其所产生的深远影响。

一、民俗

明洪武二十五年(1392年),为便于琉球朝贡及彼此之间的贸易往来,明太祖赐给琉球多艘大海船,并派遣了同船而去的船工、水手,赐闽中舟工三十六姓。“明朝洪武年间,国王具表申奏朝廷,求为教导。洪武帝命拨闽人三十六姓往敝国(琉球王国)教人读诗书、习礼数、写汉字、设立孔庙学宫,与中国倶是一样。”[1](P205)闽人三十六姓又称久米三十六姓,是对明朝迁居琉球的福建人的总称。他们多为航海家、学者,或如木工、瓦匠、教师、医师、裁缝、道士等拥有一技之长的人,在琉球主要负责航海、造船、外交文书的编写、翻译以及对华贸易等事务。闽人三十六姓来到琉球国后,得到琉球上至王府下到民间的极大尊重,大多被委以重任,参与国家重要政治经济文化活动,并世代享有高官厚禄,甚至官拜相国,成为琉球国中影响至大的名门望族。闽人三十六姓集中居住的地方叫唐营,后来叫久米。“久米村华裔因文化程度、社会地位和生活水平较高,故其一举一动、一事一物,均成为琉球人竞相效仿的楷模……数百年间,中国宗教迷信,风俗习惯,均因久米村而流传于全琉各阶层。例如建孔庙、祭孔、立私塾……压邪之‘泰山石敢当’,及屋顶之石狮子……尤其清明祭祖扫墓,端午之划龙船,中元节祭祖,极为盛行,至今不衰。”[3](P27-28)闽人三十六姓带去的中华文化,经过数百年陶冶,已完全整合到琉球文化中去了。时至今日,流行于琉球的诸多民俗如清明节、龟甲坟、泰山石敢当等,仍与我国福建地区有着惊人的相似。

“自明初闽人三十六姓到琉球之后,闽人清明必定祭祖,纵使其祖坟留于福建,清明节必定遥拜如仪,并因此将中国祭祀之习俗传播至琉球其他各岛。”[4]“至今每年阳历四月五日前后的两个星期日,还是有成千上万的琉球人集体扫墓,盛况不减于中国。”[5](P108)琉球人称清明节为神御清明。有意思的是,琉球方言里清明一词的发音,也与汉语中清明一词的发音很接近。当然,琉球人清明祭祖的习俗虽源于中国,却与中国并不完全相同。在中国,人们祭祀之后,并不当场食用坟前供奉的食物,坟前留下的空间也并不宽敞;而在琉球,人们祭拜完祖先之后,会围坐墓前共享祭品,且无论坟墓多小,前面都会留有确保祭祀所用的宽敞场地。日本学者渡名喜明指出:“我们祖先与中国之间的文化不仅是相互交流,而是一边倒地从中国引进,然后仔细消化,创造了‘琉球文化’。”[6]除清明节外,琉球人五月五日的端午龙舟赛,以及六月的稻大祭、七月十五中元节祭拜先祖等习俗,都与我国广东、广西、福建等地习俗相似。由此可见,中国的这些节日习俗,早已深深融入琉球文化之中。

琉球墓葬三面砌石,“形若半月,后仰前俯”,外形似龟甲,故被称为龟甲坟。龟甲形式的坟墓,在我国闽南地区随处可见,是表征琉球与中国南部有密切关联的典型事项之一。琉球人最早是按日本佛家礼数来安葬死者的,“自康熙六年(1667年)起,琉球王庭亦改行儒家礼葬,以后民间亦两者并行之”[4]。其坟墓大都朝西,有研究者认为,这很可能是在琉闽人对故土及宗主国思念之情的象征性表达。[4]此外,古代琉球人盛行一种叫风葬的习俗:人死后,将其尸体置于洞窟中风化,直到三年之后,由其亲族女性将其遗骨洗净并埋葬。此习俗与中国南方客家人的拾骨葬高度相似。凡此种种,均印证了中琉之间悠久的历史文化渊源。

泰山石敢当是一度广泛流行于我国民间的灵石崇拜现象。在福建闽北农村,人们认为泰山为天下浩然正气之所在,而十字路口、三叉路等地很容易出现煞气,因此,人们习惯于在正对此地的房屋门口立一块石碑,上刻“石敢当”或“泰山石敢当”字样,以压制恶煞厉鬼。日本的石敢当信仰源自唐代,于十四五世纪传入琉球,再从本岛传到下面村落。[7]在琉球街头尤其是丁字路口,时常能看到用于镇魔辟邪,刻有“石敢当”或“泰山石敢当”字样的石碑。明朝中期,中国的风水学传入琉球,而石敢当则是其受中国风水学影响的显明例证。[8]随着建筑风格的改变,石敢当在我国已不多见,但其在琉球却得到了较好的保留。时至今日,琉球人在建筑新房或修筑新路时,如若碰到丁字路口,仍旧要立石敢当以镇魔辟邪。

二、建筑

明清是中国建筑文化发展的鼎盛时期。深受明清建筑文化尤其是中国南部建筑文化影响的琉球,其园林建筑如首里城、福州园、石狮等,无不留存了浓郁的中国建筑尤其是福建建筑遗风。

位于冲绳县首府那霸市以东的首里城,曾是琉球王国的都城。“首里城的城墙,不仅在建筑方法上采用了福建传统建筑中‘出砖入石’的手法,甚至连一部分石料都是直接运自福建。”[8]在前往首里城的坡道上,挂有“守礼之邦”四字匾额的守礼门,显得格外引人注目。首里城殿内则挂有“中山世土”等牌匾,正殿前的柱子上雕有四爪龙图像。这正是琉球王国作为中国藩属国的例证,因为只有中国皇家园林的建筑上才能雕刻五爪龙图像。更为有趣的是,首里城的正殿并不是坐北朝南而是向西,这主要是因为琉球王国的宗主国中国在琉球西面的缘故。凡此等等,无不见出琉球王国对中国的臣服之心,以及对中国文化的追慕之情。[9]

在中琉近五百年的册封朝贡历史中,作为明清时期中国通琉球唯一口岸的福建,在其中发挥了重要的作用。明清两代均在福州设有琉球馆,以接待来中国朝贡的琉球使节团。对福州与琉球之间友好交往的这一段历史,琉球人深深铭记在心。1992年9月,为纪念福州市与那霸市缔结友好城市十周年,以及那霸市建市70周年,那霸市政府投资九亿日元,在闽人三十六姓居住的久米村,建成了中国式园林福州园。福州园以福州的三山两塔一江为基调,运用中国传统园林小中见大的景观布局和艺术构图建造而成。园内的亭台楼宇、高阁低榭、深庭怪石、假山瀑布,无不弥漫着福建的灵性与秀气。漫步其中,倚小桥观流水,靠两塔看三山,人们会情不自禁地产生时空错觉,误以为身处福州。

与泰山石敢当一样,石狮也是琉球建筑中具有中国建筑风格的一大例证。琉球方言里的狮子读作シーサー,与汉语中狮子一词的发音十分接近。琉球于建筑物前摆放石狮雕像的风俗,于14世纪从中国传入。此后,琉球人便一直将其当作吉祥辟邪之物使用。据琉球官修编年史《球阳》记载,1689年,富盛村火灾频发,村民不得已转而求助于风水师。风水师认为,此乃富盛村离活火山八重濑岳太近的缘故,并建议村民朝八重濑岳方向摆放石狮像。村民遵此办理后,富盛村便再也没有发生过火灾。后来,当地人遂在道路拐角、村落入口等其他重要场所,均摆放石狮像,以镇邪消灾。日本学者漥德忠认为:“冲绳的屋顶狮子或一般地方涉及狮子的俗信,也与中国大陆有很多关联,而冲绳常见的可由狮子替换石敢当的情形,也每每见之于福建厦门市内。”[10]

三、语言

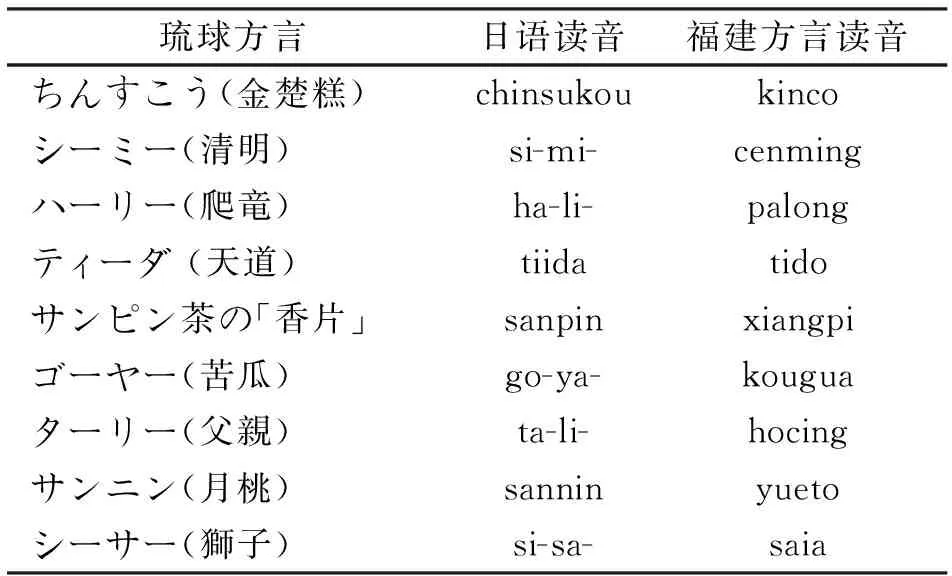

特殊的历史条件和地理环境,造就了独特的琉球文化;而承载其文化的,除以上所提及的民俗、建筑之外,还有独具魅力的琉球方言。与其他文化事项一样,琉球方言也深受中国文化的影响,其具体表征便是吸收了相当数量的汉语词汇。在琉球方言中,我们能找到很多词源源自汉语的词语。例如,琉球方言中表示划艇比赛的ハーリー,其词源便是汉语爬龙舟里的爬龙;表示清明节的シーミー,则直接来源于汉语中的清明一词;而其父親(ターリー)、太陽,其词源则分别是汉语里的大人和天道。闽人三十六姓是从福建沿海迁往琉球的,据相关族谱考证,其中有福州一带的人,也有泉州一带的人。[1](P207)因此,在琉球方言中,我们更多地看到了福建方言所留下的痕迹。这一点,我们可以从琉球方言与漳州、厦门、泉州一带方言的相似读音中,见得非常清楚,见表1。

表1 琉球方言与福建方言读音对照表

从表1中我们不难见出,琉球方言里很多词语的读音,与福建方言中相同词语的读音有着极高的相似度。很多日语学习者也在学习中发现,日语中音读汉语词的读音,更接近中国南方语如闽南语的读音,而这一现象,在琉球方言中最为突出。这是因为闽南话曾是明朝的官方语言,而中琉交往又源于双方的官方往来——册封与朝贡,因此,琉球方言中便保留下了大量的向福建方言借词的现象。[1](P207)时至今日,经过数百年的历史变迁,到琉球定居的闽人三十六姓已完全与琉球当地人同化了,谁是三十六姓的后裔已然很难分辨,但琉球方言里的闽语借词还是极易辨认的。这正是琉球文化吸收融合中国文化的最好见证之一。

除上述所提到的诸多文化因子之外,今日琉球一地所存的诸多事物中,也大多含有福建的文化因子,在此略举三例以证之。其一,炒苦瓜为琉球当地最为有名的特色菜,其烹饪风格与福建一带颇为相似。其二,琉球最广为人知的武术手,亦称唐手或唐手拳,是现代空手道的原型。现今大部分学者均认为,手是由闽人三十六姓带往琉球后,结合琉球当地一些格斗技术发展而成的。其三,与将元旦当成唯一新年的日本本土风俗所不同的是,琉球人始终坚持过两个新年,其每逢初一、十六拜神祭祖的习俗,与我国闽南地区所流行的习俗十分相似。

综上所述,在长达数百年的发展历程中,琉球文化虽几经变迁,但其在民俗、建筑、语言等诸多层面,依然完好地保留着中国文化尤其是中国南部文化的诸多元素。这些留存的文化元素,无一不是中琉文化交流的最好的历史见证。因此,探究中国南部文化对琉球文化的影响,有助于我们从一个侧面审视传统文化的独特魅力。

[1]李如龙.方言学应用研究文集[C].长沙:湖南师范大学出版社,1998.

[2]王晓云.闽南与琉球[J].南洋问题研究,2003(4).

[3]杨仲揆.中国、琉球、钓鱼台[M].香港:香港友联研究所,1972.

[4]吴永宁.琉球风俗文化研究[D].福建师范大学,2008.

[5]杨仲揆.琉球古今谈[M].台北:台湾商务印书馆,1990.

[6](日)渡名喜明,何培忠.中国文化与冲绳[J].国外社会科学,1986(4).

[7]鲁宝元.石敢当——日本冲绳所见中国文化留存事物小考[J].唐都学刊,2003(1).

[8]李明华,黄晓星.中国东南地区民俗文化对冲绳的影响[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

[9]杨玉华.琉球与福建的历史文化情结[D].福建师范大学,2015.

[10](日)漥德忠,李杰玲.石敢当——日本对中国习俗的接受(之三)[J].民间文化论坛,2012(3).

责任编辑 韩玺吾 E-mail:shekeban@163.com

2017-01-10

福建省中青年教师教育科研项目(JAS160641)

张俊红(1986-),女,山东临沂人,讲师,硕士,主要从事日语语言文学研究。

K248

A

1673-1395 (2017)03-0118-03