绘画艺术与心理表达

——刘狄洪绘画中个人经历和社会文化的心理表达

2017-07-24刘泳俊

刘泳俊

(中原工学院 图书馆,郑州 450007)

绘画艺术与心理表达

——刘狄洪绘画中个人经历和社会文化的心理表达

刘泳俊

(中原工学院 图书馆,郑州 450007)

绘画艺术是通过视觉语言揭示有意识或无意识的心理过程和本质,绘画艺术家们往往通过一些看似非常普通的事物来揭示那些可能被抑制的充满感情的内容,用画面语言充分表达个人的思维。这些思维是从幼儿开始所形成的各种各样的要素综合。当然,这些要素也形成了艺术家个人的独特的精神世界,并带有社会和文化沉淀的智慧色彩。

绘画;艺术;心理表达

绘画艺术家创作手法的自由表达,首先要有眼光,眼光不仅限定他所寻找的事物,影响他在所观察的事物中抽取出什么特点,并且影响他怎样描述他的观察所见。绘画可以使我们有意识地进行信息加工,并达到与外界交流的目的,同时,我们还可以加工大量意识之外的信息,对未被意识知觉到的信息进行反应[1]。相较于创作手法,心理和灵魂的自由表达是更深层次的境界。而艺术的眼光和灵魂又与艺术家的生活方式和个人品质紧密相关,与其生活经验和心路历程密不可分。

刘狄洪曾经有近二十年的中国画经历,通过近几十年的油画艺术探索(1983年之后),他将一些中国特色的东西巧妙地融进油画作品中,同时将他中国山水画创作的心得和体验不着痕迹地融入油画创作中。刘狄洪将进入眼帘的自然风景万物,进行了融合、创化,利用手中的画笔、工具进行表达,将头脑中、心灵上的意境、思想呈现于作品中,即达到“画中有话,画中有诗意,有神韵”。

一、绘画中的投射表达

(一)个人经历在绘画作品中的投射表达

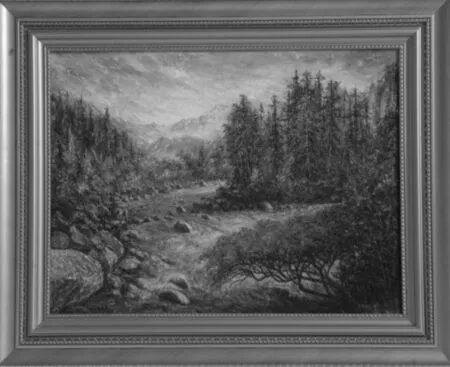

有时候人需要表达一种思想,而文字语言却又无从表达或显得苍白无力。刘狄洪先生通过艺术语言形式来表现自己的某些潜意识和表意识的情感。油画作品《夕阳》(见图1)表现了太阳落山前的明亮,周围绿树清晰,画面最前面的一颗树根是黑色的,预示着黑暗的快速到来。整个画面只有一抹红,就是这棵树的树冠,代表着热烈和激情,寓意笑看黑暗前表面上的风光。《夕阳》中,艺术家通过绘画的构图、色彩,描述自己与外界社会的关系,与艺术家的孤傲本性不谋而合。艺术家在进行绘画创作时,沉醉于另一个世界里,将周围人隔绝于外,仿佛世界静止了,只有他自己一个人。正是这种超我忘我的境界,让他和自己的作品完全融为一体,不可分割。他很享受这个过程,因为这时候外界的繁杂都离自己很遥远,他沉浸在他的艺术世界里。对于像他、像梵高这样的真正的艺术家而言,他是孤独的,但幸运的是,他的艺术可以缓解他的孤独和焦虑。绘画艺术对于他也的确是有一种治愈功能。

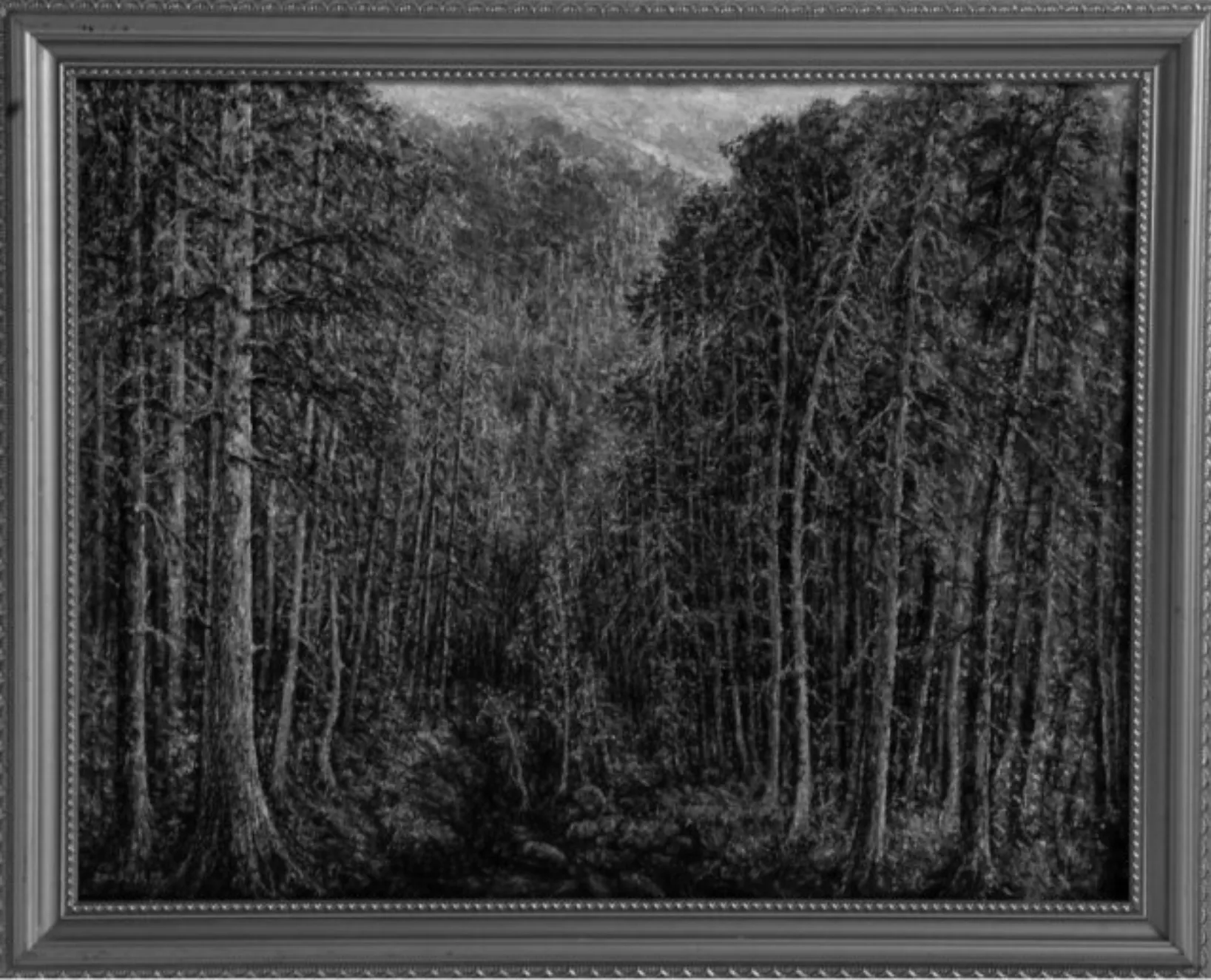

在艺术作品中总是能够找到艺术家本人人生经历和社会认知的痕迹。我们常说,字如其人,实际上,画也如其人。艺术作品往往和作者本人的个性、特点都有非同一般的相似。观摩刘狄洪的油画,会发现他的画作有着西方绘画的严谨和东方中国画的飘逸,具有独特的艺术图形样式。在他的作品中,比如《南天门》《原始森林》(见图2)等,画面总是排得有些满,留白的空间很少,这与画家本人非常相似。真实的生活中他是一个心理空间几乎填满的人,各种各样杂乱的事情,他都不肯放下,始终充斥在他的头脑中,可以说是内心满满,忧愁和喜悦、希望和绝望同存。很多时候他不愿意交流他的情感,他更愿意将自己的想法和心情融进他的作品。他的画作题材很多都是以湘西北为题材的风景画,来自于他在湘西北的人生经历。在他眼里,那些画不仅仅是艺术作品,更多的是他的心路历程,有彷徨、焦虑、相思和向往,这些作品是他一生经历的写照。

图1 夕阳

图2 原始森林

其实每个人的心路历程中都隐藏着巨大的财富,可是身在其中的人却感受不到。但当远离了自己的童年生活,置身于新的环境,往往容易触景生情,勾起无限的回忆。刘狄洪先生数次跑到湘西北深山老林去户外写生创作,在那儿,童年、成长、情感、生命感思纷至沓来,统统汇集到先生的内心和情感里。他在人之初的前六年生活在湖南邵东山区,成年后对山景、树木、森林、水塘等寄托着特别的情愫。

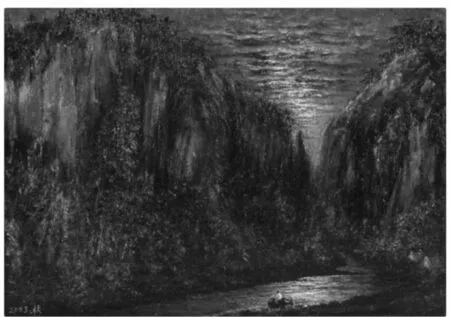

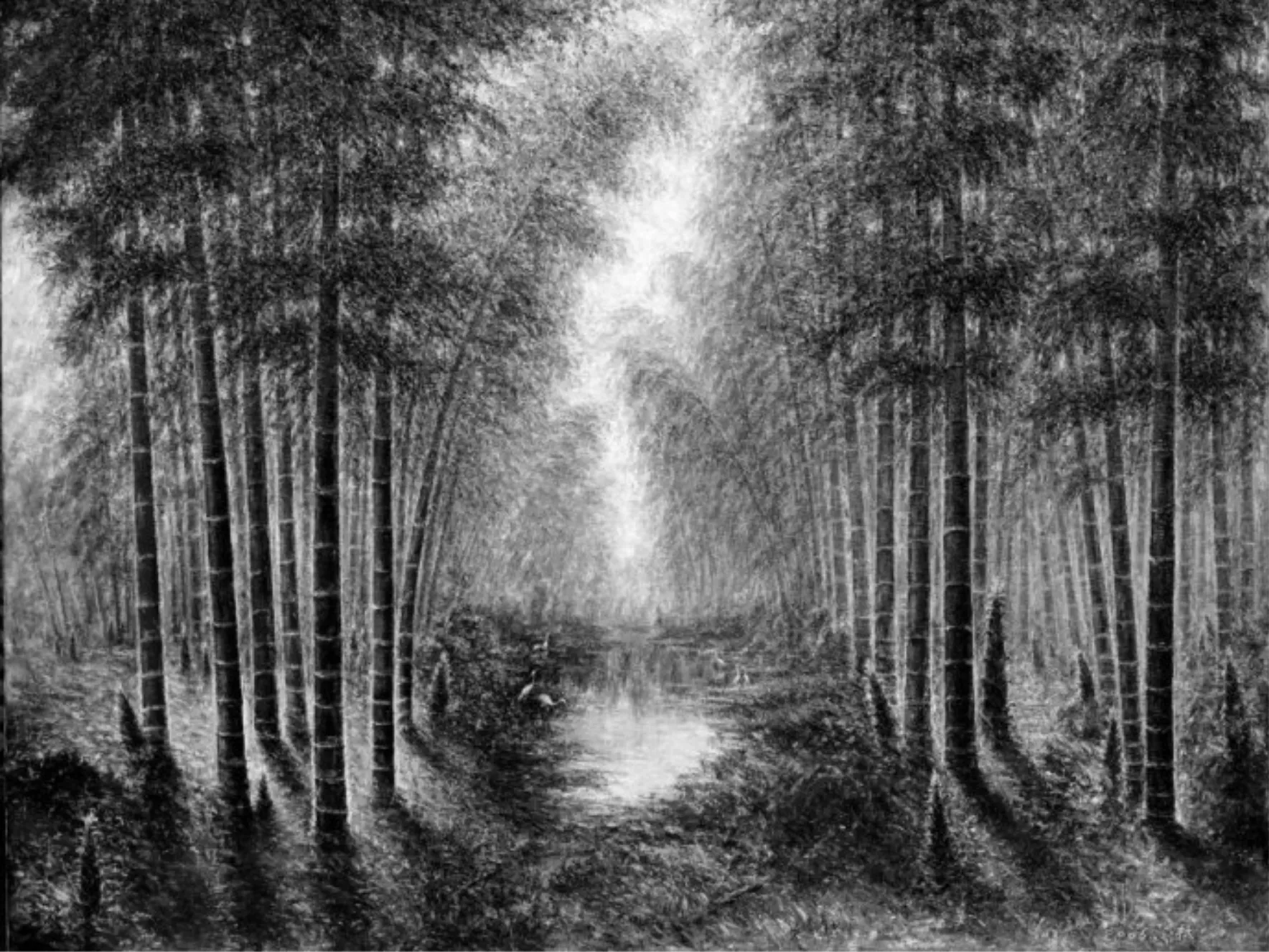

刘狄洪在2004年创作的小幅油画《晚归》(见图3)实际上是其本人潜意识中对童年生活的一种追忆,一种向往。画面中的风景成了相思之地,也是他生活理想的伊甸园。创作者的出生地、生活地以及近郊的农村山区对于其本人而言,都是永远抹不去的怀念。远处和近处的山、森林、骑牛的牧童,都是艺术家小时候真实生活的写照和缩影。通过这幅《晚归》,创作者表达了都市人逃离生活的一种向往,向往和自然融合,向往一种回归,向往祥和和宁静。无论是《原始森林—四川九寨沟》《瀑布上的森林—湘西》《原始森林—湘西》《山沟里的吊脚楼—湘西》(见图4)还是《荷塘水竹—常德花岩溪》等等都是表达艺术家对童年生活的生命感思和艺术情愫。

图3 晚归

进入刘狄洪画室,在满是油彩污渍的桌子上有各种画笔、创作用的刀具等,他用这些画笔和刀具完成他在野外写生时获得的丰富、广阔和深远的感受。对他本人来说,他的油画工作室是一个能给他带来安静思考和创作灵感的地方。他创作的艺术带有浓厚的个人情感,并且代表了经过中国社会大变迁的一代人的社会心理。

(二)社会文化在绘画作品中的投射表达

作为一个高境界的艺术家,仅有艺术才华是远远不够的,还要具备对于人性、对于社会的很强的洞察力,遵从自己的真实感受,将眼中的景色或人物,融入自己的情感世界,利用自己独特的艺术表现力,在画布上呈现。

艺术作品的穿透力不仅仅在于视觉,更是对自然、社会的洞察与呼喊[2]。竹林、荷塘、树木森林、吊脚楼系列作品在刘狄洪先生的创作题材中占据了重要的部分,艺术家用丰富的色彩和细腻的笔触表达出思考的主题。《暴风雨来临之前》(见图5)给人一种强烈的震撼力,画面中大片的乌云,狂风大作,使得树叶大面积摆动变形,好像整个画面是活的,真的能够动起来。通过暴风雨来临之前的自然景象,作者隐喻表达在大事件面前人对于未知的世界表现出的恐惧和战栗。

图4 山沟里的吊脚楼

他的系列油画作品,如《土家苗寨》《湘西景观》《原始森林》《深沟巨石》等,如同在时空中穿梭,就像世外桃源,让人神往。返璞归真的土家吊脚楼、参天茂密的千年古树、杂乱分布的大小不一的石头,充满对人与自然和谐的憧憬,以及对社会现实的无奈。

二、刘狄洪油画作品的艺术表现形式

在艺术上,刘狄洪把中国画的写意性运用在油画创作中,开辟了意向性浪漫主义写实写意油画新画风。先生40岁前是一位全国知名的中国山水画家,1983年后,他逐渐将重点转向油画创作。先生有着扎实的写实写意造型基础,也有较为全面的艺术修养。他的意向性写实写意的风景油画,是把油画的对景写生与传统中国山水画注意综合感受、整体把握的印象写生法结合起来。面对客观景物时,他并不完全拘泥于客观写实,而是根据自己的意念和画面创造的需要做绝美的艺术处理,如《常德花岩溪—春》(见图6)。先生创造的苗寨吊脚楼系列油画,用小画笔勾线,完美表现出笔触、肌理的美感,同时,也注意画面空间以虚带实、以实引虚的建构,以意境和实景的完美结合来传情和表现美,如《山沟里的吊脚楼—湘西》《森林派出所—湘西》等。

图5 暴风雨到来之前

图6 常德花岩溪 春

观摩刘狄洪的珍品画作,如《金秋急流》《森林派出所》,能从它的一景、一物、一阁、一窗、一檐中观察到它的整体气势和变化。在面对复杂多变的自然时,先生通过反复观察、反复思索、借鉴国内外经典,形成了独到的表现湘西北景观的手法,充满智慧地表达了新的符合美学、艺术规律的思想。可以说,他在强调中国绘画与西方艺术融合的同时,关注传统的思想内涵与现代延伸,如油画作品《沅江—常德》《新开的路》,对风景万物的光线、色彩细致入微的观察,已经不单单是写实派或印象派的绘画特点,而是一种大气深沉和凝练,而这正是一位真正的艺术大师的珍贵品质。

刘狄洪创作的大幅油画《宝石山在云雾中》《金秋急流》,中幅画《初雪》《春》,以及小幅画《晚归》《暴风雨来临之前》,生动地刻画出创作者的心路历程。他对整体画面的把握能力,不仅体现在小空间的艺术表达,更是展露在大画布上的自然景观叙事,他用油彩、光线等形象阐释了自己的感悟和创意。

在他创作的各系列油画艺术珍品中,通常在同一地点不同时间,多幅画面交替变换,如《河伏山庄》《春》,这些不同时节不同时间段的同一地点的作品,给予观者更生动的展现,仿佛能真实体会到此地点的季节变化、仿佛自己是真实的感受者和体验者。这一点和印象派大师莫奈不谋而合。

在创作过程中,画家有意或无意地重组客体的存在方式,从而实现由物象向创作审美意象的转换[2]。可以说,刘狄洪先生的画中之 “意”与情、景相融汇。他的风景油画格调优雅大气,充满诗情画意和思想表现力。无论是远处的山景、森林,还是近处的房屋、树木、鸟禽皆通过细心提炼和重组,将富于美感的元素恰到好处地融进画中。他用画笔描绘的自然是经过心灵整合的自然,从其画作中可看出他的内心世界和个中性情。在晚年,不顾年近七十的高龄数次深入湘西原始森林写生创作,透过与大自然的亲密接触,表现古木参天、深山密林、牧歌田园般的诗意审美。

刘狄洪先生用自己的实践探索中西两种文化审美意境的无限可能性,融入了自己的绘画语言,形成了一种具有鲜明个人品格特征的表达方式,在其油画作品中,对色彩语言的敏感和高超的驾驭能力均得到了彰显。

三、结束语

每个人都为自己的理想而活着,而刘狄洪的理想就是追求艺术的最高境界。他用浑厚的笔触绘制斑斓的色彩,将深邃的人性理解融入自然,融入生活,创造了属于自己独特艺术风格和表达自然情感和艺术思想的作品。如今,西方写实油画已经进入了一个死胡同,超现实油画已与照片无异,而绘画和照片最重要的不同可能就在于绘画作者不仅仅是看到了什么,更重要的是理解了什么,想到了什么,而后用自己的创造去实现了什么[2]。刘狄洪先生就是通过开阔的视野,丰富的情感,酣畅的用笔,实现了视觉的强烈的冲击力。

绘画是在个人独特品格的基础上符合社会文化的一种精神艺术。刘狄洪先生把稍纵即逝的现象加以处理,用画面直观地呈现出来,并转化成隐含的模式,从而作为思维表达的出口、心理意向的投射、未来行动的指南或警醒。

[1]莫雷. 20世纪心理学名家名著[M].南宁:广西高等教育出版社,2002.

[2]唐华伟.当代油画:风景专辑[M].合肥:安徽美术出版社,2013.

(责任编辑 许峻)

Painting Art and Psychological Expression——the Psychological Expression of Personal Experienceand Social Culture in Liu Dihong’s Paintings

LIU Yong-jun

(Library,Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou45007, China)

The art of painting is to reveal the conscious or unconscious psychological process and nature by the visual language. The personal thinking is fully expressed with the picture. These thoughts are formed from the beginning of one’s life with a variety of elements. Of course, these elements also make up the artist’s unique spiritual world with the wisdom of social and cultural precipitation.

painting; art; psychological expression

2017-02-20

刘泳俊(1973—), 男,湖南常德人,硕士,中原工学院图书馆馆员,研究方向为:心理学、艺术社会学。

10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.03.015

J20-05

A

1008-3715(2017)03-0079-04