生活质量的跨文化属性研究

2017-07-20罗伯特夏洛克王勉许家成徐添喜

[美]罗伯特·L.夏洛克王 勉许家成(著) 徐添喜(译)

生活质量的跨文化属性研究

[美]罗伯特·L.夏洛克1王 勉2许家成3(著) 徐添喜(译)

本文重点介绍了过去20年来对生活质量概念的探究,旨在阐明生活质量的概念化、改善生活质量的测量方式以及提升生活质量概念的应用水平。文章讨论了生活质量的概念如何逐步演变为由多个核心领域以及领域指标构成的多维概念模型;在生活质量各领域指标的评估、自我报告和他人报告的使用、服务接受者的积极参与、评估结果信息的综合使用及报告、基准测试、研究和评估质量的改善方面,生活质量测量的最佳做法如何达成相关;生活质量概念的应用如何考虑不同文化背景特质,如对残障的认知方式、组织和制度变革的程度、对专业教育与发展的关注度及其所采用的研究方法等。另外,文章围绕生活质量概念的普适性及文化制约性,对相关的评估与应用进行了讨论。

生活质量;跨文化;智力发展性障碍

1.概述

自20世纪80年代中期起,智力与发展性障碍(Intellectual and developmental disabilities, IDD)领域就引入了生活质量(Quality Of Life, QOL)的概念。在为智力与发展性障碍者提供支持与服务的过程中,生活质量已从新生概念发展为评估支持服务与效果的首要原则与概念框架[1,2]。不论从西方还是东方视角,对生活质量及其跨文化属性的探讨都尤为重要。本文旨在对生活质量的概念、测量方式及其应用进行总结,重点探讨生活质量概念在不同文化背景中的普适性及其在不同文化内涵中的测量和应用。考虑到中国读者可能对生活质量的概念尚不熟悉,所以本文第一部分先对生活质量的核心原则、概念及与测量相关的文献做简要介绍。第二部分将重点介绍生活质量的应用原则及四个背景要素,分析生活质量的概念和支持范式对中国特殊教育和成年残疾人服务与支持的影响。最后,文章将跳出东西方视角,探讨生活质量概念在不同文化背景中的普适性与特质性。

本文将个人生活质量概念定义为受个人特征和环境因素影响的核心领域所组成的多维概念。通过定义我们推论:第一,尽管生活质量的核心领域在相对价值和重要性上可能存在个体或文化的差异,但它对所有人而言都是相同的;第二,生活质量领域的评估是基于文化背景的;第三,个人生活质量的提升策略可以促进个人参与、个性化支持和个人成长。

2.生活质量概念与测量:原则与支持的文献综述

2.1 概念

2.1.1 生活质量概念原则

生活质量原则最初由夏洛克教授提出,他认为:(1)生活质量是多维度的,并受个人因素、环境因素以及个人与环境交互因素的影响;(2)对所有人而言,生活质量的构成要素相同;(3)生活质量包括主观和客观两个方面;(4)生活质量可以通过对生活中自我决策能力培养、资源提供、生活目标确定以及归属感改善而提升。以上4个原则即生活质量的4个结构要素。同类研究也在建构和验证生活质量概念模型,以便开展相关测量与应用。

2.1.2 生活质量概念模型建构

生活质量概念模型由核心领域及其对应的指标构成。生活质量的各个领域,作为个人生活状态一系列相关因素的集合,贯穿于整个生活质量,从而界定个人生活质量。生活质量指标是指个人幸福感水平与生活质量相关的具体认知、行为或状态,这些指标是评估生活质量的基础。目前,关于生活质量的概念模型不胜枚举[3],本文将以“Schalock和Verdugo概念模型”的生活质量模型为例,进行重点介绍[2-5]。生活质量概念模型的领域和示范性指标如表1所示,涉及8个领域和17个示范指标。

表1 生活质量领域及示范性指标

2.1.3 生活质量概念模型的验证

有两项系统的研究对表1中提出的生活质量概念模型进行了验证。第一项研究对生活质量的8个领域及相关指标的客观和主观属性进行了验证。每个指标的重要性及其应用情况都通过两组问题得以验证,即:(1)对你而言,该指标有多重要(主要针对服务使用者)?或对智力与发展性障碍者而言,该指标有多重要(主要针对障碍者的家人)?或对本国的智力与发展性障碍者而言,该指标有多重要(主要针对专业人士)?(2)所在机构或服务中心的工作人员多大程度上注意到这一指标(主要针对服务使用者)?或该指标在多大程度上被运用到服务使用者所接受的服务与支持中(主要针对障碍者的家人)?或该指标在多大程度上被运用到服务中(主要针对专业人士)?围绕这两组问题共调查了11个国家的3类人员(服务使用者、障碍者的家人以及专业人士)[6,7]。调查结果表明:(1)不同区域及文化背景下的受访者具有相似特征,由此可以证明生活质量各领域的通用性;(2)生活质量领域的各指标对其所属领域具有代表性;(3)基于文化属性的主观指标得分在组间存在显著差异。

第二项研究则验证了生活质量概念的因素结构,并提出了因素结构的层级性质。研究人员对不同文化背景下的数据进行统计分析后发现:表1中生活质量的8个一级领域是对数据的最佳解释[8,9]。关于生活质量概念结构中一级因素与二级因素的关系,实证经验可为其中的三组二级因子提供支持[9]:即独立性(由个人发展和自我决定构成)、社会参与(由人际关系、社会融合和权利构成)和福祉(由精神福祉、身体福祉和物质福祉构成,也常被译为情绪健康、身体健康和物质生活)。

2.2 测量

2.2.1 生活质量测量的原则

四条测量原则引发了对生活质量评估工具、量表、智力与发展性障碍者的施测方式以及评估资料构成的反思。这四条测量生活质量的原则分别是:(1)测量在多大程度上涉及被测对象在意的生活经验;(2)测量应反映与个人生活相关的所有领域以及领域间的相互联系;(3)测量需考虑对个人来说重要的物理、社会和文化环境;(4)测量应包括测查所有人的共同因素和个体特殊因素的相关经验。上文提及的与生活质量测量相关的支持性文献,通常涉及测量方法、测评人员以及评估结果信息使用三个方面。

2.2.2 生活质量测量方法

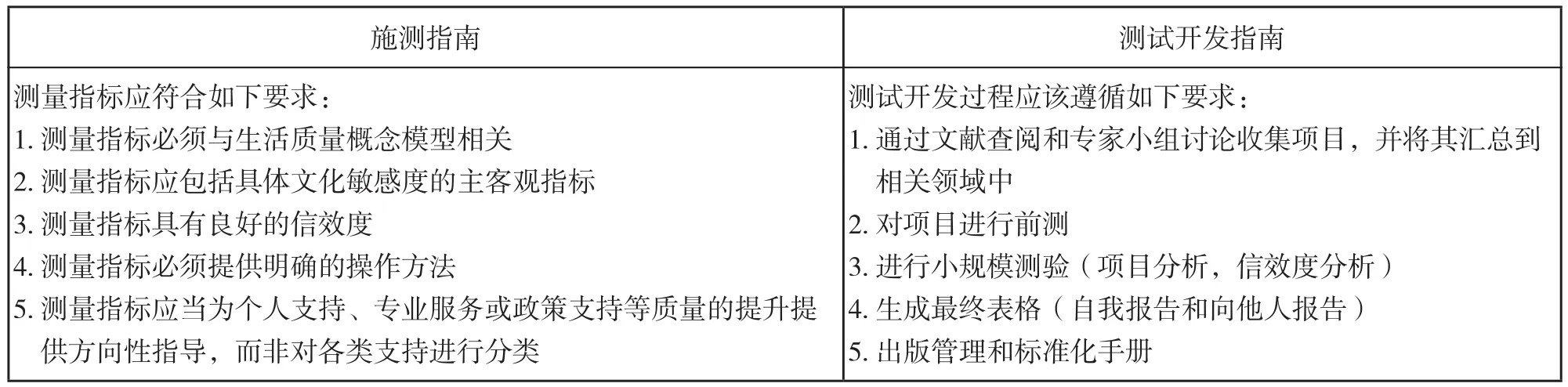

生活质量测量的最佳范例便是将生活质量概念模型所包括的领域作为测量框架,将各领域的参考指标(如认知、行为和状态)作为具体评估的条目,同时使用3~6分的李克特(Likert)量表作为度量指标。鉴于过去20年已开发出大量的生活质量量表,通过科学全面的测量以及测试开发指南来实施生活质量的测量显得尤为重要。根据学者们的研究,表2列出了施测指南以及测试开发指南[10-13]。

表2 生活质量施测及测试开发指南

2.2.3 生活质量测评人员

在传统意义上,人们的生活质量通常由他人评定,根据社会经济地位或健康状况等社会性指标来评估。然而,由于生活质量和主观福祉的演变,多维生活质量模式的出现以及国际智力与发展性障碍领域的改革运动,对于谁应当参与评估过程的看法也有所改变。因此,我们重视智力与发展性障碍者通过自我报告的方式进行自我评价,并将他们的自我评价作为他人平行测评的基础。他人报告的平行测评量表也和智力与发展性障碍者自我评价量表使用同样的维度和测量指标,但量表在措辞方面稍有改动,旨在通过了解该障碍者身边的人,对其进行更加客观的评估。关于自评报告,通过简化问题与答案、提供图形响应等替代答题法、使用口译员以及利用相关辅助沟通器具等设备,帮助智力与发展性障碍者更好地作答。此外,也可邀请训练有素的同伴测试者参与测评,以获得更加科学可靠的测评结果[13-15]。

2.2.4 生活质量评估结果信息的使用

根据生活质量评估信息使用的指导原则,结果信息不应用于个体之间生活质量的比较,而应作为关键信息,用以确定如何从个人、组织与系统等层面提升智力与发展性障碍者的生活质量。具体而言,在个人层面上:(1)测评信息可以帮助测评者了解对智力与发展性障碍者而言最重要的领域指标是什么,并在此基础上搭建一个沟通平台,与障碍者本人、家人以及其他对障碍者重要的人共同探讨如何提高上述重要领域的生活质量;(2)测评信息可作为制定个别化支持计划(ISP)的框架;(3)测评信息还应用于区分什么是“对智力与发展性障碍者重要的方面(如个人的目标)”与什么是“为智力与发展性障碍者重要的方面(如评估所确定的支持需求)”;(4)根据测评信息的反馈,明确个别化支持计划的两大目的,即明确需要保留的支持项目和对需要改变的支持项目进行调整。

在组织层面上,需要将生活质量评估的结果信息进行汇总,将生活质量各领域的平均分数作为基准,促进生活质量水平的改进。在系统层面上,汇总的生活质量评估结果信息可用于确定各领域的基准水平,确定改进生活质量所需的技术支持,以及如何持续地改进生活质量[16,17]。

3.应用原则和情境因素

3.1 应用原则

夏洛克等人最初提出的四条生活质量概念应用原则,至今仍具有重要的指导作用。这四条原则分别是:(1)旨在提升个人在不同文化背景中的福祉;(2)作为确定干预和支持方案的基础;(3)需具有循证实践基础;(4)需渗透到专业教育和培训中并起到重要作用。

3.2 情境因素

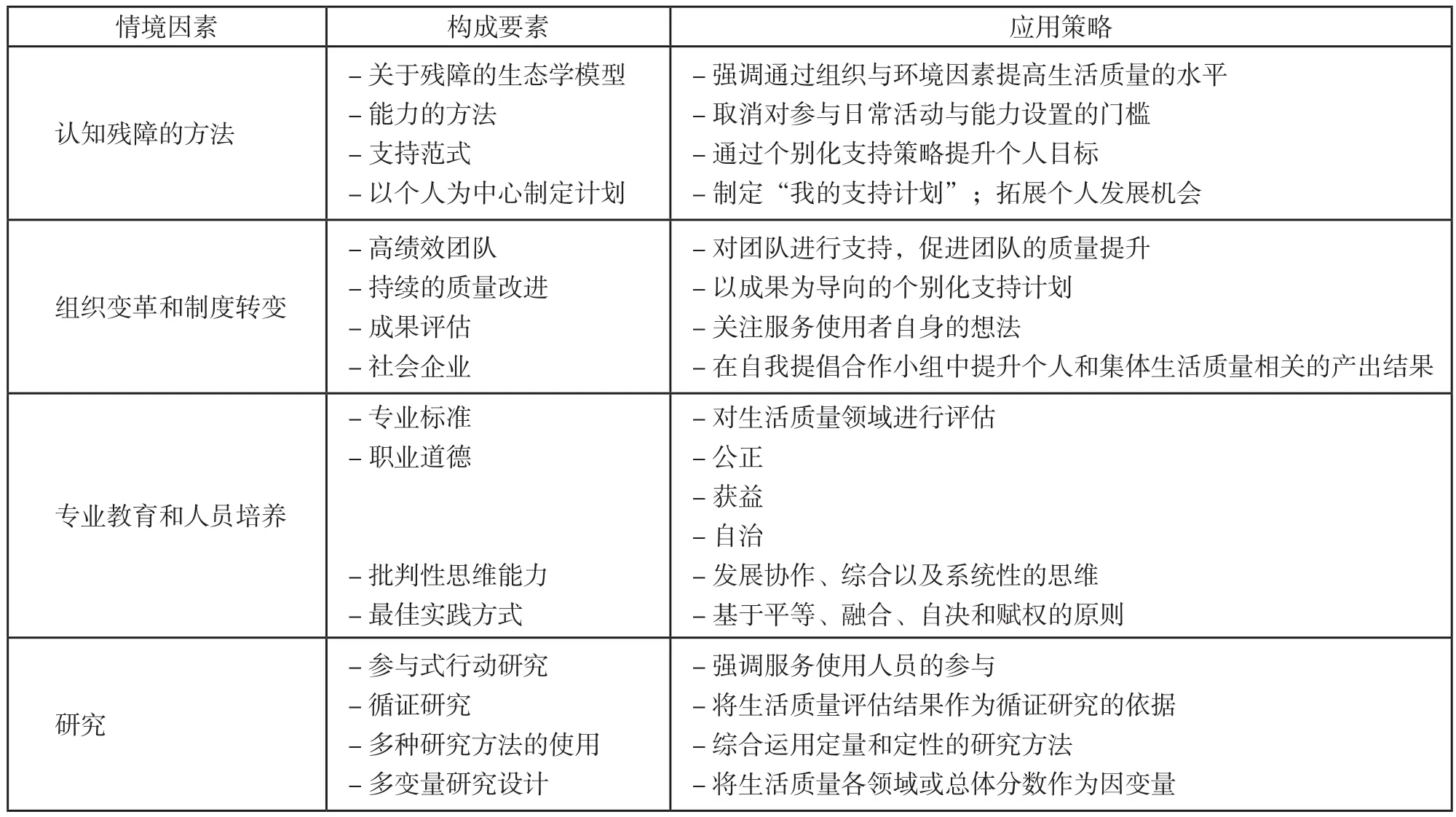

20世纪80年代国际智力与发展性障碍领域引入生活质量概念的背景因素,至今在全球范围内依然存在,这些因素包括:人们对智力与发展性障碍者认识的变化、对于共同语言的需求、对生活质量原则的重视以及对智力与发展性障碍者支持服务的总体指导理念的需求。然而,随着时代的发展,全球范围内出现了4个新的重要的情境因素,影响了生活质量概念的应用,这4大因素涉及人们认知残障的方法、组织和系统的变革,对于专业教育和专业人员培养的关注,以及科学研究所采用的研究方法。表3是关于4个情境因素、各个因素的组成部分和应对策略。

4.中国的例子

20世纪90年代中期,生活质量的概念被引入中国的智力与发展性障碍领域。作为前文所述的生活质量概念模型验证的一部分,中国的智力与发展性障碍相关群体(智力与发展性障碍者本人、其家人以及专业人员)参与了跨文化研究,以检验中国社会文化背景下生活质量概念的普适性和特异性[7]。此外,中国开展的另一项研究也证实,生活质量在中国社会文化背景下是由8个核心领域组成的多维现象,并受到个人特征和环境因素的综合影响[18]。尽管中国的受访者对生活质量各领域相对价值的认可程度存在差异,但表1所提及的8大领域得到了普遍认可,表明生活质量概念被引入中国之后,已逐渐渗透到智力与发展性障碍领域的研究和实践中。近20年来,政策制定者、实践工作者、智力与发展性障碍者及其家人对生活质量概念的理解都发生了巨大的变化[19]。

具体而言,过去20年来,生活质量框架在中国智力与发展性障碍者的研究和实践应用过程中,引发了障碍者自我决策运动。在为智力与发展性障碍学生开发适应性与功能性课程的过程中,自我决策能力的培养已经成为课程所涵盖的3大领域18个子领域的重中之重。目前,这一适应性与功能性课程已经被中国各地特殊教育学校所采用。教学中对智力与发展性障碍学生自我决策能力的重视,促进并强化了个别化教育计划中对学生自我决策能力的培养。同时,在个别化教育计划中,可以使用“对他重要”和“为他重要”的方法,鼓励智力与发展性障碍学生的家长参与进来。此外,随着生活质量相关研究与实践的逐步深入,基于生活质量理念所提出的两项重要举措受到越来越多的关注,这两项举措包括:(1)建立适合智力与发展性障碍者的个别化教育支持模式;(2)设立针对智力与发展性障碍者的国家课程与核心标准。例如,北京市政府采用了生活质量的框架,并在推出的“融合教育 5年计划”中将支持性教育模式作为实施融合教育的核心要素。在此背景下,已经有5000多名智力与发展性障碍学生在所属社区附近的普通学校接受融合教育。

表3 背景因素和基于情境的应用策略

支持性教育模式强调智力与发展性障碍学生的三个要素:表达需求、希望以及梦想,通过设定目标和制定决策将个人的需求和意愿内化为自我决策,并基于自我决策,通过个别化支持计划提高自我提倡的能力。强调以生活质量为导向的支持性教育,提升了学校对学生自我决策能力特别是自我提倡能力培养的实践效果。这种变化体现在从更专业的个别化教育计划向个别化支持计划的转变。在个别化支持计划中,学生将全程参与整个计划和决策的制定,在这一过程中,他们的自我决策能力将受到极大的认可和尊重。

第二个举措是为全国所有特殊教育学校设置针对智力与发展性障碍学生的国家课程和系列核心课程标准。新课程反映了课程重点从学业成就导向的单一教育模式向多维度功能性技能教育模式的转变,其中主要的教育目标之一是提高智力与发展性障碍学生的自我决策能力。

此外,生活质量概念在中国的应用已经拓展到智力与发展性障碍者转衔与支持性就业领域。以自我决策技能和服务学习为中心的转衔教育有助于提升雇主、智力与发展性障碍青少年以及他们的家长在支持性就业方面的满意度[20]。此外,生活质量的概念及其应用在中国智力与发展性障碍儿童(6岁以下)的幼儿教育和服务中也获得了重大发展。强调“权利—支持—生活质量”的模式已经建立起来,并成为指导幼儿早期干预(例如发展迟缓的婴幼儿个别化家庭支持计划)和幼儿教育实践(例如幼儿从3到6岁的个别化教育计划 )的理论框架。

5.生活质量概念的普适性和文化制约性

如前文所述,生活质量概念模型验证(见表1)的相关研究表明,生活质量概念具有普遍适用性(即客观因素)和文化制约性(即主观因素),这说明生活质量概念及其相关领域具有普遍适用性。在不同的文化背景下,生活质量的测量及其原理应用又具有文化特质性。对于读者而言,区别生活质量概念的两重属性异常重要。例如,在评估方面,上述8个核心领域提供了生活质量的测量框架,但用于评估各领域的相应指标则需要具有文化敏感性。与此相似的是,用于提高人们生活质量的支持服务和质量改进策略也都需要考虑文化背景及个体特征。基于文化背景的生活质量支持服务与改进策略,同样受到特定文化背景下对残障的认知方式、组织与系统的改变程度,以及专业人员和支持提供者的角色影响。

基于生活质量的普适性与文化特质性,研究人员针对生活质量概念的认知以及生活质量在人生不同阶段的差异属性展开了系列研究。例如,作为初步验证研究的一部分,我们发现,不同身份的受访者(智力与发展性障碍者、家长、专业人员)和不同国家的受访者对生活质量8个核心领域的重要性做出了不同排序[6,7]。这一发现证实了早期的一项研究[21],该研究在7个国家使用语义差分技术来测量生活质量概念的3个核心领域(价值、效能和活动)与10个概念指标(即权利、人际关系、满意度、赋权、经济保障、社会融合、个人控制、隐私、健康、成长和发展)。在这7个国家中,所有10个生活质量概念指标都在价值维度上获得了积极的评价。然而,个别国家对生活质量效能与活动维度的评分相对较低。

关于生活质量各个领域的价值在人生不同阶段变化的研究相对较少。在已有研究中,van Loon等人在2013年的初步研究表明:当人们逐渐衰老时,自我决策、人际关系和身体健康领域在生活质量的概念框架中开始变得越来越重要。这些变化很可能反映了人们在生活质量的三大领域的得分随着年龄增长而降低[22]。

总结

总而言之,东方和西方文化中对于生活质量概念的探究依然在发展和进步。本文重点介绍了过去20年来对于生活质量概念的探究,旨在阐明生活质量的概念化、改善生活质量的测量方式以及提升生活质量概念的应用水平。我们讨论了生活质量的概念如何逐步演变为由多个核心领域以及领域指标构成的多维概念模型;在生活质量各领域指标的评估、自我报告和他人报告的使用、服务接受者的积极参与、评估结果信息的综合使用及报告、基准测试、研究和评估质量的改善,生活质量测量的最佳做法如何达成;生活质量概念的应用如何考虑不同文化背景特质,如对残障的认知方式、组织和制度变革的程度、对专业教育与发展的关注度及其所采用的研究方法等。另外,我们也围绕生活质量概念的普适性及文化制约性,对其相关的评估与应用进行了讨论。

总之,在Keith和Schalock于2016年出版的关于生活质量一书中[23],来自世界7个国家和地区的智力与发展性障碍者同时也是自我倡导者,提出了对于自己生活质量至关重要的因素。他们反映的要素涵盖了表1所总结的有关生活质量8个核心领域的全部内容。例如:情绪福祉在帮助他人所获得的满足感、实现安全和保障的愿望以及在有意义的休闲活动中得到了体现。

身体福祉在有兴趣地参与体育和健身活动以及身体不适时获得医学治疗中得到了体现。

自我决策贯穿于不断地强调自我决定,依照自己的意愿处事和做选择的过程中。

人际关系对所有受访者来说都是重要的,表现在不论其跟哪类学生安置在一起,或者在评价家人的重要性方面,或者使用社交媒体与朋友沟通以及恋爱等方面。

社会融合体现在与朋友一同购物,与邻居相处,参与社区的日常活动等方面。

权利体现在争取个人享有平等公民权的首要位置,同时也体现在有法律意识和了解联合国《残疾人权利公约》,以及不受虐待和享有婚姻权等方面。

个人发展体现在普遍想学习有意义的技能方面。

物质福祉则清晰体现在受访者希望自己拥有财产,有足够的资金去做自己想做的事情,并从事有意义的工作。

也许上面总结的最值得关注的智力与发展性障碍者的愿景特征根本就没被注意到。但上述愿景只是普遍观点,不论这些智力障碍者生在何处,他们都只是在努力地想成为自己。这些共同特征清楚地反映了生活质量概念的跨文化属性。

[1] Gomez, L. E., & Verdugo, M. A. Outcomes evaluation. In R. L. Schalock and K. D. Keith (eds.), Crosscultural quality of life: Enhancing the lives of people with intellectualdisability. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016:71-80.

[2] Schalock, R. L., & Keith, K. D. The evolution of the quality of life concept. In R. L. Schalock and K. D. Keith (eds.), Cross-cultural quality of life: Enhancing the lives of people with intellectual disability. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016:35-48.

[3] Schalock, R. L., Gardner, J. F., & Bradley, V. J. Quality of life for persons with intellectual and other developmental disabilities: Applications across individuals, organizations, communities, and systems. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2007.

[4] Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation, 2002.

[5] Schalock, R. L., Verdugo, M. A., Gomez, L. E., &Reinders, H. Moving us towards a theory of individual quality of life. American Journal of Intellectual and DevelopmentalDisabilities, 2016, 121: 1-12.

[6] Jenaro, C., Verdugo, M. A., Caballo, C., Balboni, G., Lachapelle, Y., Otbrebski, W., & Schalock, R. L. Crosscultural study of person-centered quality of life domains andindicators: A replication. Journal of Intellectual Disability Research, 2005, 49:734-39.

[7] Schalock, R. L., Verdugo, MA., Jenaro, C., Wang, M., Wehmeyer, M., Xu, J. & Lachapelle, Y. A cross-cultural study of quality of life indicators. American Journal on Mental Retardation, 2005, 110: 298-311.

[8] Gomez, L. E., Verdugo, M. A., Arias, B., & Arias, V. A comparison of alternative models of individual quality of life fo social service recipients. Social Indicators Research, 2011, 101: 109-126.

[9] Wang, M., Schalock, R. L., Verdugo, M. A., &Jenaro, C. Examining the factorstructure and hierarchical nature of the quality of life construct. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010, 115: 218-233.

[10] Claes, C., van Hove, G., van Loon, J., Vandevelde, S., & Schalock, R. L. Quality of life measures in the field of intellectual disabilities: Eight principles for assessing quality of life-related personal outcomes. Social Indicators Research, 2009, 98: 61-72.

[11] Stancliffe, R. J., Wilson, N. J., Bigby, C., Balandin, S., & Craig, D. Responsiveness to self-report questions about loneliness: A comparison of mainstream and intellectual disability-specific instruments. Journal of Intellectual Disability Research, 2014, 58: 399-405.

[12] Townsend-White, C, Pham, A.N.T., & Vassos, M. V. A systematic review of quality of life measures for people with intellectual disabilities and challenging behaviors. Journal of Intellectual Disability Research, 2012, 56: 270-284.

[13] Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Keith, K. D., & Stancliffe, R. J. Quality of life and its measurement: Important principles and guidelines. Journal of Intellectual Disability Research, 2005, 49: 707-717.

[14] Bonham, G. S., Basehart, S., Schalock, R. L., Marchand, C.B., Kirchner, N., & Rumenap, J. M. Consumerbased quality of life assessment: The Maryland Ask Me! Project. Mental Retardation, 2004, 42: 338-355.

[15] Perry, J., & Felce, D. Initial finding on the involvement of people with intellectual disability in interviewing their peers about quality of life. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 2004, 29:164-171.

[16] Gomez, L E., Verdugo, M. A., Arias, B., Novas, P., & Schalock, R. L. The development and use of provider profiles at the organization and systems level. Evaluation and Program Planning, 2013, 40: 17-26.

[17] Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. A leadership guide for today' s disabilities organizations: Overcoming challenges and making change happen. Baltimore: Brookes, 2012.

[18] Xu, J., Wang, M., Xiang, Y., & Hu, X. Quality of life for people with intellectual disabilities in China: a crossculture perspectives study. Journal of Intellectual Disability Research, 2005,49(10): 745-749.

[19] Xu, J., Wang, M., Xiang, Y., & Xu, S. Evolution of self-determination and self-advocacy of individuals with intellectual disability in the Peoples’ Republic of China. In R. L. Schalock and K.D. Keith (eds.), Cross-cultural quality of life: Enhancing the lives of people with intellectual disability . Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016:35-48.

[20]Xu, J., & Zhou, H. Supported employment for Chinese persons with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2016,60(7):763-763.

[21] Keith, K. D., Heal, L.W., & Schalock, R. L. (1996). Cross-cultural measurement of critical quality of life concepts. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 1996, 21: 273-293.

[22] Van Loon, J., Bonham, G. S., Peterson, D., Schalock, R. L., Claes, C., & Decramer, A. (2013). The use of evidence-based outcomes in systems and organizations providing services and supports to persons with intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning , 2013, 36:80-88.

[23] Keith, K.D., &Schalock, R. L. People speaking for themselves. In R. L. Schalock and K.D. Keith (eds.), Crosscultural quality of life: Enhancing the lives of people with Intellectual disability . Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016:35-48.

(参考文献有所删减)

The Cross-Cultural Nature of Quality of Life

Robert L. Schalock, WANG Mian, XU Jia-cheng

The article focused on efforts over the last 20 years to clarify its conceptualization, improve its measurement, and advance its application. In the article we have discussed how the concept of quality of life has evolved into a validated multidimensional conceptual model composed of core domains and domain indicators; how best practices in QOL measurement involve the assessment of domain-referenced indicators, the use of self-report and report of others, the active involvement of service recipients, and the multiple use of the assessment information for reporting, benchmarking, research, and quality improvement; and how application is based on contextual issues including the approach taken to disability, the extent of organization and systems change, the focus of professional education and development, and the approach taken to research. In addition, we have discussed the important distinction between the universal nature of the QOL concept, and the culture-bound nature of its assessment and application.

Quality of life; Cross-culture; Intellectual and developmental disabilities

C913.69

A

2095-0810(2017)26-0007-07

1 加州大学哈斯汀法学院 美国旧金山 CA94102 2 加州大学圣巴巴拉分校特殊教育与残疾问题太平洋沿岸研究中心 美国圣巴巴拉 CA93106 3 北京联合大学特殊教育学院 北京 100101

1 罗伯特·L.夏洛克 哲学博士 荣休教授;研究方向:残疾模式,生活质量和个性化支持2 王 勉 哲学博士 教授 主任;研究方向:儿童早期服务儿童和家庭结局,家庭与专业人员伙伴关系,非典型性儿童发育,文化背景下的积极行为支持,残疾政策3 许家成 教授;研究方向:智力残疾支持性就业,生活质量,发展性障碍儿童融合教育

翻译:徐添喜 华中师范大学教育学院 副教授