21世纪“龙学”的三大发展

2017-07-19戚良德

戚良德

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

21世纪“龙学”的三大发展

戚良德

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

进入21世纪以后,随着对传统文化的重视,乃至国学热的兴起,“龙学”进入新的发展时期。新世纪“龙学”在十数年的时间里已取得不少重要成果,总体成就令人鼓舞,在很多方面甚至是空前的。一是最重要的“龙学”成果均以专著的形式体现出来,这是值得重视的一个特点。二是《文心雕龙》作为国学必修课走上大学讲台,“龙学”的普及和提高可以说取得了良性互动。几代人不懈的探求使得百年“龙学”异彩纷呈,这正是《文心雕龙》成为大学必修课的背景和基础;而随着《文心雕龙》的普及,其作为国学经典的地位更加稳固、日益突出,这又成为“龙学”进一步发展的强大动力和源泉。三是新一代《文心雕龙》研究者的崛起,成为新世纪“龙学”的一个精彩表现。

刘勰;龙学;文心雕龙

据笔者的最新统计,《文心雕龙》研究的专著已超过600种,专题论文近万篇,因此有不少研究者一再慨叹“龙学”何以拓展和创新?但令人欣喜的是,进入21世纪以后,随着对传统文化的重视,乃至国学热的兴起,“龙学”进入新的发展时期,从2000年至今的十五六年时间里,大陆出版各类“龙学”著作超过200种,发表“龙学”专题论文千篇以上,无论从数量还是质量而言,成绩都是相当可观的。尤其是较之20世纪的《文心雕龙》研究,新世纪“龙学”表现出三大突出发展:一是“龙学”专著空前繁荣,二是大学讲坛上的“龙学”异彩纷呈,三是新生代“龙学”异军突起。从而展现出空前的新风貌,令人鼓舞。本文拟对此予以初步总结和概括。

一、“龙学”专著空前繁荣

21世纪刚刚走过了十几个年头,“龙学”在新世纪一方面取得了不少新的成就,另一方面还处于飞速发展的过程中。在笔者看来,新世纪“龙学”在十数年时间里已取得不少重要成果,可以有两个基本判断:一是总体成就令人鼓舞,在很多方面甚至是空前的;二是最重要的“龙学”成果均以专著的形式体现出来,这是值得重视的一个特点。

第一,大部头的“龙学”著作不断出现,充分展示出“龙学”的厚重及其强大的生命力。《文心雕龙》一书只有不到4万字,《文心雕龙》研究被叫作“龙学”可以说一直是有人表示怀疑的。虽然随着百年“龙学”的不断发展和进步,怀疑的声音逐渐淡出,但包括不少《文心雕龙》研究者自己也在思考,所谓“龙学”,其合法性和可能性到底有多大?实际上,若干年前便有研究者在质疑,我们如何超越前贤?笔者以为,21世纪“龙学”的不少厚重之作,可以在一定程度上回答这样的问题了。如吴林伯的《文心雕龙义疏》(武汉大学出版社,2002年)、林其锬和陈凤金的《增订文心雕龙集校合编》(华东师范大学出版社,2011年)、刘业超的《文心雕龙通论》(人民出版社,2012年)、张灯的《文心雕龙译注疏辨》(复旦大学出版社,2015年)、周勋初的《文心雕龙解析》(凤凰出版社,2015年)、张国庆和涂光社的《〈文心雕龙〉集校、集释、直译》(中国社会科学出版社,2015年)等,大部分为超过80万字的“龙学”专著,其中《文心雕龙通论》一书更是达到176万字,成为大陆近百年“龙学”史上规模最大的专著,仅次于台湾李曰刚的《文心雕龙斠诠》。当然,字数不能说明一切,但毋庸置疑的是,面对4万字不到的《文心雕龙》,我们说了这么多的话,涉及如此众多的问题,这正是“龙学”之所以成为“龙学”的根本;而我们还有很多话要说,其中还有很多问题要阐明,这才是“龙学”的生命力之所在。

第二,不少20世纪卓有成就的“龙学”家在新世纪推出新的成果,延续了20世纪“龙学”传统的进一步发展,包括延续老一辈“龙学”家的学术传统和研究者自身在20世纪的研究传统。如杨明照的《文心雕龙校注拾遗补正》(江苏古籍出版社,2001年)、石家宜的《〈文心雕龙〉系统观》(江苏古籍出版社,2001年)、王志彬的《文心雕龙新疏》(内蒙古大学出版社,2001年)、穆克宏的《文心雕龙研究》(鹭江出版社,2002年)、周绍恒的《〈文心雕龙〉散论及其他》(增订本,学苑出版社,2004年)、王运熙的《文心雕龙探索》(增补本,上海古籍出版社,2005年)、邱世友的《文心雕龙探原》(岳麓书社,2007年)、孙蓉蓉的《刘勰与〈文心雕龙〉考论》(中华书局,2008年)、张长青的《文心雕龙新释》(湖南大学出版社,2009年)等。特别是张少康在新世纪先后出版了《文心与书画乐论》(北京大学出版社,2006年)、《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》(北京大学出版社,2010年)两部重要著作,并推出了应该是正在进行的《文心雕龙新注》(载《古代文论的现代诠释》,北京大学出版社,2015年)的部分成果,一方面对他自己在20世纪的《文心雕龙》研究进行了全面更新,另一方面又推出了不少全新的作品。应该说,21世纪一大批“龙学”著述就是这样产生的。

第三,一大批较为深入的专题研究著作产生,这是21世纪“龙学”的一个显著特点。首先是从文艺学和美学角度研究《文心雕龙》的一批专著:王毓红的《在文心雕龙与诗学之间》(学苑出版社,2002年)以及《言者我也——〈文心雕龙〉批评话语分析》(商务印书馆,2011年)、钟国本的《文心雕龙审美研究》(中国文史出版社,2002年)、郭鹏的《〈文心雕龙〉的文学理论和历史渊源》(齐鲁书社,2004年)、胡大雷的《〈文心雕龙〉的批评学》(广西师范大学出版社,2004年)、汪洪章的《〈文心雕龙〉与20世纪西方文论》(复旦大学出版社,2005年)、李映山的《文心撷美——〈文心雕龙〉与美育研究》(吉林科学技术出版社,2005年)、童庆炳的《童庆炳谈文心雕龙》(河南大学出版社,2008年)以及《〈文心雕龙〉三十说》(北京师范大学出版社,2016年)、权绘锦的《中国文学批评与〈文心雕龙〉》(光明日报出版社,2008年)、戚良德的《〈文心雕龙〉与当代文艺学》(中央编译出版社,2012年)、胡海和杨青芝的《〈文心雕龙〉与文艺学》(人民出版社,2012年)、姚爱斌的《〈文心雕龙〉诗学范式研究》(湖南人民出版社,2012年)、马骁英的《〈文心雕龙·谐隐〉的诙谐文学理论》(辽宁大学出版社,2014年)、高林广的《〈文心雕龙〉先秦两汉文学批评研究》(中华书局,2016年)等。

第四,除了传统的文艺学和美学角度之外,又有不少从多个角度研究《文心雕龙》的重要专题研究著作:汪春泓的《文心雕龙的传播与影响》(学苑出版社,2002年),杨清之的《〈文心雕龙〉与六朝文化思潮》(南方出版社,2002年),戚良德的《文论巨典——〈文心雕龙〉与中国文化》(河南大学出版社,2005年),王志民与林杉、杨效春、高林广编著的《〈文心雕龙〉例文研究》(内蒙古人民出版社,2005年),陈书良的《〈文心雕龙〉释名》(湖南人民出版社,2007年),罗宗强的《读文心雕龙手记》(生活·读书·新知三联书店,2007年),张利群的《〈文心雕龙〉体制论》(广西师范大学出版社,2010年),陈蜀玉的《〈文心雕龙〉法译及其研究》(上海社会科学院出版社,2011年),简良如的《〈文心雕龙〉之作为思想体系》(中国社会科学出版社,2011年),万奇和李金秋主编的《文心雕龙文体论新探》(中央民族大学出版社,2012年)以及《〈文心雕龙〉探疑》(中华书局,2013年),董家平和安海民的《〈文心雕龙〉理论体系研究》(华龄出版社,2012年),邓国光的《〈文心雕龙〉文理研究:以孔子、屈原为枢纽轴心的要义》(上海古籍出版社,2012年),刘颖的《英语世界〈文心雕龙〉研究》(巴蜀书社,2012年),黄维樑的《从〈文心雕龙〉到〈人间词话〉——中国古典文论新探》(北京大学出版社,2013年),赵耀锋的《〈文心雕龙〉研究》(阳光出版社,2013年),陈允锋的《〈文心雕龙〉疑思录》(中央民族大学出版社,2013年),邵耀成的《〈文心雕龙〉这本书:文论及其时代》(中国社会科学出版社,2014年),陈迪泳的《多维视野中的〈文心雕龙〉——兼与〈文赋〉〈诗品〉比较》(中国社会科学出版社,2014年),欧阳艳华的《征圣立言——〈文心雕龙〉体道思想研究》(上海古籍出版社,2015年),胡辉的《刘勰诗经观研究》(云南大学出版社,2015年)等。

第五,一批各有特点的综合性的“龙学”著作。如校注译释类的著作:张光年的《骈体语译文心雕龙》(上海书店出版社,2001年)、张灯的《文心雕龙新注新译》(贵州教育出版社,2003年)、周明的《文心雕龙校释译评》(南京大学出版社,2007年)、戚良德的《文心雕龙校注通译》(上海古籍出版社,2008年)、李明高的《文心雕龙译读》(齐鲁书社,2009年)、雍平的《文心发义》(广东人民出版社,2016年)。再如着眼“龙学”史的专题性著作:张少康编的《文心雕龙研究》(湖北教育出版社,2002年)以及《〈文心雕龙〉资料丛书》(学苑出版社,2004年)、黄霖编著的《文心雕龙汇评》(上海古籍出版社,2005年)、戚良德编的《文心雕龙学分类索引》(上海古籍出版社,2005年)、朱文民主编的《刘勰志》(山东人民出版社,2009、2010年)、李建中主编的《龙学档案》(武汉大学出版社,2012年)、戚良德辑校的《文心雕龙》(黄叔琳注、纪昀评、李详补注、刘咸炘阐说,上海古籍出版社,2015年)等。另外,还产生了几种刘勰的传记作品,如杨明的《刘勰评传》(南京大学出版社,2001年)、朱文民的《刘勰传》(三秦出版社,2006年)、唐正立的《旷世刘勰》(中国文史出版社,2014年)、缪俊杰的《梦摘彩云:刘勰传》(作家出版社,2015年)等。

上述五个方面的“龙学”专著虽难免挂一漏万,但足以展示21世纪“龙学”的鸿风懿采。其总体特点,短笔可陈者,一是对20世纪“龙学”的总结,并在此基础上推出集成性的成果,从而为新世纪“龙学”奠定新的研究基础,引发新的开端;二是对20世纪“龙学”的反思,并通过反思进行切实的学术开拓,从而展示21世纪“龙学”的新面貌;三是进行深入的学术开掘,对“龙学”园地进行精耕细作,从而开拓新的“龙学”空间,产生新的“龙学”成果。

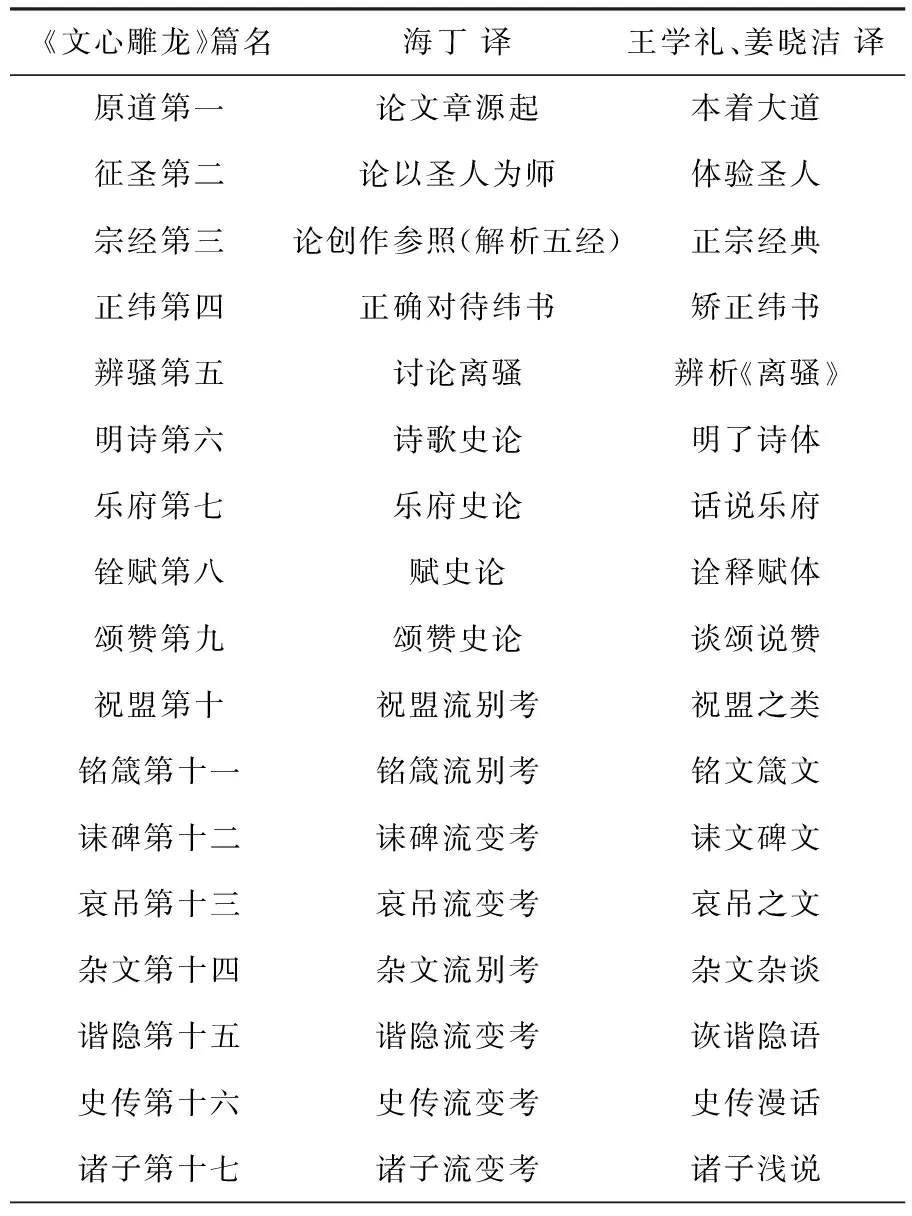

这里,笔者想举一个看似很小的例子,展示新世纪“龙学”的新风貌。如所周知,《文心雕龙》50篇,每篇均以两字名其篇,言简意赅,具有丰富的内涵,有些篇名早已成为重要的文论范畴。但在众多的《文心雕龙》译注本中,极少有人对这些篇名进行翻译。这是一个小问题,但真的要翻译起来却显然并不容易。就笔者所见,海丁的《〈文心雕龙〉新论》(吉林文史出版社,2008年)以及王学礼、姜晓洁的《文心雕龙骈体语译》(三秦出版社,2012年)对此做了尝试。他们的翻译各有特点,列表对比如下(表1):

表1 海丁译和王学礼、姜晓洁译《文心雕龙》篇名比较

(续表)

值得一提的是,海丁自谓“草野平民”,①而王学礼则为退休中学教师,他们的“龙学”成果可能少有人知。笔者以为,他们翻译得如何倒在其次,重要的是能想到把《文心雕龙》的篇名翻译出来,这是“龙学”精细化的一个表现,是值得肯定的。

二、大学课堂上的“龙学”

随着近年来国学热的持续升温,《文心雕龙》作为国学必修课走上大学讲台,“龙学”的普及和提高可以说取得了良性互动。一方面,越来越多的青年学子认识到《文心雕龙》作为中国文论经典的重要性,从而认真研读;另一方面,百年“龙学”的巨大成就和硕果为他们提供了丰富的阅读素材,使他们站在了更高的学术起点上。显然,几代人不懈的探求使得百年“龙学”异彩纷呈,这正是《文心雕龙》成为大学必修课的背景和基础,而随着《文心雕龙》的普及,其作为国学经典的地位更加稳固、日益突出,这又成为“龙学”进一步发展的强大动力和源泉。这里以武汉大学和中国人民大学的《文心雕龙》课程为例,来看一下大学课堂上的“龙学”。

2008年,广西师范大学出版社出版了武汉大学李建中的《文心雕龙讲演录》。该书为“大学名师课堂实录”系列之一,它不是一本教材,而是李建中课堂讲授《文心雕龙》的实录。我们可以据此较为完整地看到这门课的讲授内容,体验到李建中的授课风采。随着信息时代的到来,这样的文本越来越多,但对“龙学”而言可能还绝无仅有,因而是非常珍贵的。全书正文共八讲,分别为“《文心雕龙》的思想资源”“《文心雕龙》的思维方式”“《文心雕龙》的话语方式”“《文心雕龙》的文体理论”“《文心雕龙》的创作理论”“《文心雕龙》的接受理论”“《文心雕龙》的作家理论”“《文心雕龙》的文学史观”。每讲均为整齐的三节,如第一讲的三节为“文师周孔”“道法自然”“术兼佛玄”。全书前有“引言”,分为两节:“孤寂人生”“诗性智慧”;后有“结语”,也分为两节:“千年文心”“世纪龙学”;并有“附录”四篇;最后是“后记”。这样一个整饬的讲稿体现出李建中的良苦用心,笔者以为这是与《文心雕龙》非常相配的,是不负刘勰精心结撰之《文心雕龙》的一个真诚表现,令人敬佩。因此,笔者既为曾经在武大讲授《文心雕龙》的黄侃、刘永济等先贤感到欣慰,更为李建中的学生们感到庆幸,他们能聆听这样的“龙学”,应该是感到幸福的。

这份“讲演录”之“附录”的第一篇是“治学感言:我是刘勰的学生”。20多年前,笔者曾聆听台湾著名“龙学”家王更生说过“我是刘勰的小学生”这样的话,让笔者觉得振聋发聩而一直铭记心中。李建中亦有此说,其意何在呢?他的这篇“治学感言”不长,表达了这样三层意思:一是“感谢刘勰,有了他,摛文无虞”;二是“感谢刘勰,有了他,余心有寄”;三是“感谢刘勰,有了他,永不失语”。②我们仅凭这几句话,应该就可以明白李建中为什么说自己是刘勰的学生了。三个“感谢”,不仅发自肺腑,而且言之有物;更重要的是,如此对待先贤和传统文化的态度,令人感动和欣赏。李建中有《古代文论的诗性空间》(湖北人民出版社,2005年)、《中国古代文论诗性特征研究》(武汉大学出版社,2007年)等专著,其于中国古代文论的诗性特征有着深入的领悟,这份领悟也体现在了他自己的学术研究和话语表达中。在笔者看来,李建中的这几句“治学感言”便是富有诗性智慧的表达,其整饬的“讲演录”更是充满这样的诗性言说。

在2008年于首都师范大学举办的“《文心雕龙》与21世纪文论研究国际学术研讨会”上,李建中曾有“创生青春版文心雕龙”的发言,引起与会学者的浓厚兴趣。何谓“青春版”?李建中说:“青春的文心青春的(文)体!青年刘勰对青春文心的唯美言说,正是我们这个时代所匮乏的。刘勰当年写《文心雕龙》,是要回应他那个时代的文学和文学理论问题。刘勰的时代问题是什么?佛华冲突、古今冲突以及‘皇齐’文学的浮华和讹滥。青年刘勰内化外来佛学以建构本土文论之体系,归本、体要以救治风末气衰之时弊。我们今天研究《文心雕龙》,同样需要回应我们这个时代的文学和文学理论问题。我们的时代问题是什么?东西方文化及文论冲突中的心理焦虑、古今文化及文论冲突中的立场摇摆以及文学理论和批评书写的格式化。而青年刘勰在定林寺里的文化持守与吸纳,在皇齐年间的怊怅与耿介,在5世纪末中国文坛的诗性言说,对于救治21世纪中国文论之时弊有着非常重要的意义。”③他又说:“《文心雕龙》毕竟是一千五百年前的文本,如何能使它活在当下文坛,活在21世纪的青春校园,活在全球化时代广大读者的精神生活之中?这是我写作《文心雕龙讲演录》的心理动机,也是我对这本书之社会反响的心理期待。”④李建中这些充满深情的诗性言说,笔者无不深以为然。尤其是其中“青年刘勰对青春文心的唯美言说,正是我们这个时代所匮乏的”一句,笔者觉得切中肯綮而具有紧迫的现实意义。以此而论,大学讲坛上的《文心雕龙》不仅要延续百年前黄侃等“龙学”先贤的血脉,更有着新世纪的独特担当和承载。笔者稍可补充的是,就李建中“讲演录”的全部内容而言,其文艺学的视野是显然可见的。但笔者觉得这还远远不够。《文心雕龙》固然可以为“文坛”提供无尽的资源,但其绝不仅仅是“文学和文学理论问题”。所谓“唯美言说”,是可以做一点广义的理解和应用的。然则,新世纪大学讲坛的“龙学”当有更广阔的视野,在笔者看来,那就是超出文艺学的藩篱,回到《文心雕龙》的本位,回归中华文化的沃土。

应该说,与武汉大学相比,中国人民大学的《文心雕龙》课程就有些不同了。袁济喜曾介绍:“随着经典文化在今天社会生活中的复兴,《文心雕龙》的人文价值重新得到认同,比如中国人民大学今年的人文艺术通识课程中,首次将《文心雕龙》作为重要的经典列入全校必修的人文通识课程序列;人民大学国学院也将《文心雕龙》作为经典研读的重要课程来讲授。”⑤2008年,中国人民大学出版社推出了袁济喜、陈建农编著的《〈文心雕龙〉解读》,作为“国学经典解读系列教材”之一,该书选《文心雕龙》37篇,每篇均有“注释”和“解读”,有些篇还有“汇评”。⑥全书前有“导论”,后附“主要参考书目”。“导论”从“刘勰的生命体验与《文心雕龙》的写作”和“《文心雕龙》的思想与文体特点”两个方面对《文心雕龙》予以导读。作者认为“《文心雕龙》是中国文学批评史上的一部经典之作,其内容博大精深,体系完备,不仅全面总结了南朝齐梁以前各类文体的源流和文章写作的丰富经验,而且还贯穿了作者对人文精神的深沉思考和执著追求,其开阔的视野,恢弘的气度,使它超越了一般的‘诗文评’类著作,成为一部重要的国学经典”。⑦笔者以为,这一对《文心雕龙》的认识和定位具有足够的思想高度和时代精神,尤其是超出了近百年来对《文心雕龙》作为文艺学著作的主流认识,具有回归元典本位的意义。也许这正是中国人民大学国学院把《文心雕龙》作为本科生必修课的重要原因。可以说,这是具有重要意义的事情,乃是百年“龙学”的巨大成果,当然也是21世纪“龙学”的一个重要转变,代表着一个“龙学”新时代的到来。正是在人民大学国学院之后,山东大学儒学高等研究院也把《文心雕龙》列入了尼山学堂本科生的必修课。笔者也曾为中文系的本科生开过十余年的《文心雕龙》课,但那一来是选修课,二来是为中文系的学生开设的。而尼山学堂是打通文史哲的国学实验班,《文心雕龙》成为他们的必读书和必修课。这既是因应时代需求的表现,更是百年“龙学”发展的结果。从笔者讲授的实际情况来看,也切实感受到了与给中文系学生讲授《文心雕龙》的不同,尤其是学生对《文心雕龙》的认识不同,他们学习和阅读《文心雕龙》的出发点大为不同。最大的不同那就是袁济喜所说的《文心雕龙》成为“一部重要的国学经典”。实际上,《文心雕龙》原本就是“一部重要的国学经典”,但近百年“龙学”的主要视角并非如此,这导致我们经常忘记了它原本是“一部重要的国学经典”。《文心雕龙》回归大学国学院本科生课堂的实践说明,“龙学”回归国学视野的脚步已然迈出,这便是笔者所谓一个“龙学”新时代的到来。

百年“龙学”原本发端于大学课堂,黄侃著名的《文心雕龙札记》正是课堂教学的产物。21世纪“龙学”的精彩表现之一也在大学课堂上,同样也产生了不少重要的“龙学”著作。如复旦大学的杨明说:“自复旦大学中文系开设原典精读课程以来,我为好几届本科同学上过《文心雕龙》精读课。现在的这本小书就是在备课、上课的基础上写成的。”⑧周兴陆也说道:“‘《文心雕龙》精读’是复旦大学汉语言文学专业本科阶段‘精读’系列课程之一,起初由杨明先生领衔主讲,并撰著出版了《文心雕龙精读》教材。杨先生荣休以后,讲授这门课的任务就落到了我肩上。我努力将王运熙先生、杨明先生讲授和研究《文心雕龙》的传统坚持下去,在几轮课程的讲稿基础上,撰写了这薄薄小册,得到了复旦大学本科教学研究及教改激励项目资助,希望出版后能对教学有所帮助。”⑨他们的这两本精读教材均功力深湛,不仅是出色的教本,其实也是优秀的“龙学”专著。

三、新生代的“龙学”

21世纪“龙学”的另一个精彩表现,是新一代《文心雕龙》研究者的崛起。周勋初曾讲到这样一个问题:

20世纪八九十年代,《文心雕龙》出现过一个高潮,发表的论文多,专著也多。学会成立,名家辈出,专业会议多次举办,《文心雕龙学刊》出版多期,一派欣欣向荣的气象。然盛极则衰,到了世纪之末,已呈难乎为继之势。进入新世纪后,随着老一代专家的退出,以往活跃于《龙》学界的专家不断趋于老龄化,新的一代成长的态势似乎不太明显,于是一些后学逐渐发出哀叹,以为《文心雕龙》这块阵地已经开发殆尽,后人再难措手。据说在一次《文心雕龙》的会议上甚至有一位前辈学者的再传弟子哀叹,像他祖师那样的水平犹如泰山北斗,后人无法企及;像他这一辈人,已成残废。这种过度自我贬损的言论,据说颇引起他人的反感,但那些持异议的人,实际上也奉他们的师辈为泰山北斗,以为无法超越。我虽已难出席各地的专业会议,本人也非专业人员,但我还是感到,应该和大家一起,寻找摆脱困境的道路。⑩

周勋初谈到的这次有趣的“龙学”会议场景,恰好是笔者的亲身经历。其实那是一次气氛热烈而轻松的学术讨论和会议总结,当时确实有学者表示了对“龙学”发展前景的担忧,笔者曾做了一个幽默的回应,并无“反感”的言论。实际上,当时那位学者的担忧代表了不少人的看法,在很大程度上描绘了学术发展过程某些阶段的真实情况。但所谓“一代有一代之文学”,学术亦然。由于某些特定的历史原因,阶段性的学术断层可能会出现,但学术的发展脚步是不会停止的。这里,我以三位较为年轻的《文心雕龙》研究者的著作为例,一睹新生代“龙学”的风采。

一位是权绘锦,他是一位“70后”,光明日报出版社于2008年出版了他的博士论文《中国文学批评与〈文心雕龙〉》。该书分为四章,分别是“鲁迅与《文心雕龙》”“周作人与《文心雕龙》”“茅盾与《文心雕龙》”“朱光潜与《文心雕龙》”;另有“附录”一篇,为“胡风与《文心雕龙》”。按照一般的理解,鲁迅与《文心雕龙》是有关系的,但研究者很少考虑其他几位现代文学的大家与《文心雕龙》的联系。但正因如此,笔者觉得这一选题是较为新颖的。该作者指出:

自1990年代中期“文论失语症”提出以来,中国现代文学理论与批评被认为是“全盘西化”的产物,是与古代文论“断裂”的结果。在此后“中国文论话语重建”和“古代文论现代转换”的讨论中,现代文学理论与批评的历史价值与现实意义也被完全忽视。……本文认为,“民族性”也是现代文学理论与批评固有的属性与品格。自“五四”以来,中国文学理论与批评在实现现代化转型的同时,在积极吸纳外来文论影响和立足于现代文学发展实际的基础上,也批判地继承了古代文论的优秀传统,吸收了其中的有益营养,从而保证了自己的民族文化身份。因此,为了纠正上述观点的偏颇,也为了在“民族性”论域中与当代文论建设和批评实践形成对话关系,更为了转换研究思路,为现代文学理论与批评研究寻求新的学术增长点,从“民族性”出发,重新审视现代文学理论与批评就成了一个紧迫而重大的课题。

为此,权绘锦采取了“古今比较”的办法,“通过这一办法,既可以使古代文论中仍然有生命力的部分凸现出来,也可以使现代文学理论与批评和民族文化文论传统之关系得以彰显”。这显然是有难度的。但从权绘锦的实践看,应该说取得了不小的成功。如对周作人与《文心雕龙》的比较,权绘锦指出:“‘人情物理’‘自然’‘味’是周作人文学理论与批评的常用术语,也是古代文论中的重要范畴,其源头均可追溯到《文心雕龙》。尽管有所改造和变化,但对这些术语的承袭本身就体现了周作人对古代文论的有意撷取。况且,这些概念、术语的内涵和外延在周作人这里仍然有所延续,是在继承基础上的改造,变化中又不乏贯通。”再如对朱光潜与《文心雕龙》,权绘锦将其《文艺心理学》与《神思》进行互释,将其“创造的批评”与《知音》加以比较,“不仅能够揭示朱光潜理论的‘民族性’特征,还能够使《文心雕龙》中的一些文学思想更为明晰”。笔者觉得,不仅权绘锦比较的具体成果是值得重视的,更重要的是这样的选题和思路为“龙学”开拓了无尽的学术空间和想象力。

另一位是陈迪泳,出生于1969年的准“70后”,她出版了一部《多维视野中的〈文心雕龙〉——兼与〈文赋〉〈诗品〉比较》。这本不算厚的著作有着开阔的视野,作者借用古今中外的文学、文艺心理学、美学、哲学、艺术学等相关理论和方法的多维视野,对《文心雕龙》与《文赋》《诗品》相比较,以展开新的探索性研究和追根溯源。“《文心雕龙》研究的新视野着眼于心物关系新探、生命体验、艺术品格三个方面。《文心雕龙》与《文赋》的比较研究立足于物象美、艺术思维、文体风格等理论形态,从道家哲学、海德格尔哲学、生命哲学、存在主义哲学等方面进行哲学视阈下的比较性解读与溯源。《文心雕龙》与《诗品》的比较研究立足于文学形式、心物关系、情感符号等理论形态,从民族与时代文化、作家心理、生命意识、审美人格等方面进行溯源。《文心雕龙》与《文赋》《诗品》的比较研究立足于鉴赏批评的理论形态,从立体主义艺术观念进行溯源。”应该说,这些角度主要还是文艺学、美学的,但在此范围内也确乎称得上多维视野了。正是通过这种多角度的比较,陈迪泳对很多传统的“龙学”问题提出了自己的新认识,如关于“风骨”和“比兴”,她指出其“内含隐喻思维”。其云:

刘勰提出的“风清骨峻”不只是艺术美,更是理想的人格美在文学作品中隐喻式的体现,它和中国古代文人崇尚高洁的情操、刚正不阿的骨气相关。隐喻思维原是人类基本和原始的认知方式。隐喻实为比喻,由于原始人对宇宙万物感到茫然无知、难以把握,故而只能用自己的身体感知、判断万事万物,这是比喻的手法、隐喻的思维。隐喻作为心理活动,通过类比联想,用一种事物“替代”另一种事物。隐喻思维运用一套基本喻象系统,把人们熟悉的身体和大自然相联系,把疏远的非我之物同化到自我结构和感觉中。同时,随着开放的喻象系统的获得,隐喻思维超越自我局限,走进宽广的天地。

总体而言,陈迪泳多维视野的比较虽有不少未成熟之处,但通过这种比较取得的诸多新的认识却是最为重要的;其提供给“龙学”的意义,主要还不在这些具体的认识本身,而是其所昭示的一种思维模式及其方法论意义。

第三位是出生于1984年的马骁英,他出版了一部《〈文心雕龙·谐隐〉的诙谐文学理论》。他认为,《谐隐》“这篇在《文心》五十篇中毫不出众的短小文章,在中国古代诙谐文学理论史上却具有非凡的意义”。正因如此,他以此为论,写成了一本书。尤其值得赞赏的是:“本书以乾嘉学风为指归,力求考信征实,实事求是,追源溯流,阐幽发微,钩沉训故,析理弘义,意在深入全面、细致入微地阐述《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论。”全书分为十章,第一章研究《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论对前代诙谐文学观念的继承,第二章研究其诙谐文学理论出现的政治、经济、文化背景,第三章对元至正十五年本《文心雕龙·谐隐》进行汇校,第四章研究其诙谐文学理论的体系性,第五章研究其诙谐文学理论的主干部分——对“谐”这种诙谐文学体裁的理论阐释,第六章研究其诙谐文学理论的附属部分——对“谬辞诋戏”之“隐”的理论阐释,第七章研究其诙谐文学理论自身独具的不同于西方理论的鲜明特色,第八章研究其诙谐文学理论对后世诙谐文学理论的影响,第九章研究其诙谐文学理论对当代文化中的诙谐、滑稽、幽默、喜剧性的现实问题的启示,第十章对《文心雕龙》其他49篇与《谐隐》篇有关的内容进行梳理。如对《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论的体系性,马骁英指出:

在中国古代诙谐文学理论发展史上,《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论,是第一个拥有比较完善、比较严密的体系的理论成果,这种体系性具有里程碑式的意义,前无古人,后启来者。《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论的体系性,与西方幽默、喜剧理论的体系性,截然不同。西方幽默、喜剧理论的各种体系,都建立在逻辑理性、工具理性和实证科学思维的基础之上。而《文心雕龙·谐隐》的诙谐文学理论,则使自己成为一个鲜活的流动的生命体,运用寄托着生命动态意蕴的、富于民族特色的理论话语和范畴——“本、体、用”等等,在生命体验的基础上,来建立自己的体系,来体现诙谐文学的动态发展,形成了以心理根源论、心理外化论、文体起源论、主旨论、形式论、功能论、主旨与形式反差流弊论等为理论脉络的较为完备的体系。

无论从马骁英的选题而言,还是从他具体构建的这个体系来看,笔者觉得:一是体现了“80后”的气魄和胆识,二是体现了“龙学”的精细化趋势,三是对台湾地区以及国外人文学科研究思路和趋势的借鉴。然则,其具体的论述和结论以及其中尚存的一些粗疏之处就是次要的了,重要的是其所体现出的21世纪“龙学”新的气象和风景。

除了上述几个方面,还必须谈到的是,进入21世纪的十几年间,中国《文心雕龙》学会每两年召开一次年会,共召开了七次年会(国际学术讨论会)和一次专门国际学术讨论会,共编辑出版了7辑《文心雕龙研究》(丛刊),较之前几个时期而言,有组织的“龙学”的脚步可以说迈得沉稳而坚实。特别值得一提的是,每次“龙学”会议均有相当规模的台湾地区“龙学”代表参加,可以说海峡两岸的“龙学”已初步融为一体。同时,“龙学”国际化的趋势亦日益明显。另一个可喜的变化则是,每次会议均有为数不少的年轻学者参与,这说明“龙学”队伍正增加不少生力军,新老交替有序进行,“龙学”在悄然更新。毫无疑问,这是“龙学”的最大希望。

台湾地区著名“龙学”家王更生曾指出:

迨一九四九年,中共建政后,历经改革开放的激荡,与有心人士对西方文学理论、学说、样式、派别、方法的大量引进;兹不但丰富了中国古代文学理论的园地,同时也掀起了研究刘勰及其《文心雕龙》的狂热。根据戚良德编著的《文心雕龙学分类索引》中的记载,特别是在近五十年(1949—2000),其“单篇论文”之富,“专门著作”之多,参与“学者”之众,研究“风气”之普及,盛况之空前,可谓一千五百多年来,中国“龙学”研究史上所仅见!这种现象的发生,绝对不是学术上的奇迹,而是其来也有自。

王更生的这段话是对20世纪后50年“龙学”的概括。实际上,以之延伸到21世纪“龙学”,可能更为合适。所谓“盛况之空前”,在昌明中国传统文化的大背景下,21世纪“龙学”的盛况较之20世纪不仅毫不逊色,而且更为系统、深化、全面了,特别是更加回归《文心雕龙》本体及产生、滋养它的中国文化本身。而在笔者看来,这正是王更生所谓的“其来也有自”。《文心雕龙》研究之所以发展成一门“龙学”,与“‘甲骨学’、‘敦煌学’、‘红学’同时荣登世界‘显学’的殿堂”,乃是一种历史的选择,必将为中华文化的复兴增添力量,更会为世界文化和文明的发展做出自己的贡献。

注释:

①海丁:《〈文心雕龙〉新论》,吉林文史出版社2008年版,第326页。

②李建中:《文心雕龙讲演录》,广西师范大学出版社2008年版,第231-232页。

③同上,第242页。

④同上,第242-243页。

⑤袁济喜:《论〈文心雕龙〉的人文精神与当代意义》,《文心雕龙研究》第八辑,第422页。

⑥后该书又出“大众阅读系列”版,改题《文心雕龙品鉴》(袁济喜、陈建农编著,中国人民大学出版社2010年版),篇目压缩为31篇,并删掉了原书有些篇后所附的“汇评”。

⑦袁济喜、陈建农编著:《〈文心雕龙〉解读》,中国人民大学出版社2008年版,第1页。

⑧杨明:《文心雕龙精读》,复旦大学出版社2007年版,第213页。

⑨周兴陆:《〈文心雕龙〉精读》,北京大学出版社2015年版,“前言”,第1页。

⑩周勋初:《文心雕龙解析》,凤凰出版社2015年版,第901-902页。

(责任编辑:陈 吉)

Three Developments of Researches onWenXinDiaoLongin the 21stCentury

QI Liangde

(Institute of Literature, History, and Philosophy, Shandong University, Jinan 250100, China)

After entering the 21stcentury, with the rise of studying the traditional Chinese culture, researches onWenXinDiaoLong(TheLiteraryMindandtheCarvingofDragons) have entered a new development period. The 21stcentury has witnessed scores of important and encouraging achievements. Firstly, many monographs onWenXinDiaoLonghave been published. Secondly,WenXinDiaoLong, as a required course, is taught in universities. With the popularity ofWenXinDiaoLong, its position, as a classic of traditional Chinese culture, is continuously solidified. Thirdly, a new generation of researchers is springing up, and this becomes a new feature of researches onWenXinDiaoLong.

Liu Xie, researches onWenXinDiaoLong,WenXinDiaoLong

I209.99

A

1004-8634(2017)02-0093-(09)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.02.011

2016-09-28

国家社科基金重大项目 “东亚《诗品》《文心雕龙》文献研究集成”(14ZDB068)的阶段性成果

戚良德,山东沂水人,山东大学儒学高等研究院教授,博士生导师,主要从事《文心雕龙》和中国古代文论研究。