血常规和凝血功能检测在诊断乙型肝炎中的价值分析

2017-07-19陈建仁李卫文蓝梦颖

陈建仁 李卫文 蓝梦颖

(广东省阳江市公共卫生医院检验科阳江 529500)

●诊疗经验●

血常规和凝血功能检测在诊断乙型肝炎中的价值分析

陈建仁 李卫文 蓝梦颖

(广东省阳江市公共卫生医院检验科阳江 529500)

目的:探讨血常规和凝血功能检测在诊断乙型肝炎中的价值。方法:选取2015年1月~2017年2月我院收治的200例乙型肝炎患者为观察组,同期50例体检健康者为对照组。对比两组患者血常规各项指标,如白细胞(WBC)、淋巴细胞(LY)、红细胞(RBC)、平均红细胞体积(MCV)、血红蛋白(HGB)、红细胞分布宽度(RDW);及凝血功能相关指标,如凝血酶原时间(PT);活化部分凝血活酶时间(APTT);纤维蛋白原(FIB)。结果:观察组WBC、RBC、HGB明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组LY、MCV、RDW明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组PT、APTT、FIB均较对照组有明显差异(P<0.05)。结论:血常规和凝血功能检测在一定程度上可反应乙型肝炎肝细胞坏死程度,有一定的诊断价值。

乙型肝炎;血常规;凝血功能;诊断

乙型肝炎是由乙肝病毒(HBV)引起的危害性严重的传染病,近年来发病率逐年上升。目前临床诊断乙型肝炎主要通过肝功能、乙肝两对半、乙肝病毒学等指标,但也有其他常用检验指标能反映乙型肝炎肝功能情况。据报道[1],不同阶段的乙肝患者,血常规及凝血功能有明显差异;肝脏中合成纤维蛋白原,肝功能受损可使纤维蛋白原下降,使凝血功能异常。本文旨在研究血常规和凝血功能检测在诊断乙型肝炎中的价值分析。现报道如下:

1 材料和方法

1.1 一般材料选取2015年1月~2017年2月我院收治的200例乙型肝炎患者为观察组,同期50例体检健康者为对照组。观察组患者依据病情分为A组急性乙型肝炎患者70例、B组慢性乙型肝炎组70例、C组重症乙型肝炎组30例、D组肝硬化组30例。A组中男46例,女24例,平均年龄(30.1±3.4)岁;B组男41例,女29例,平均年龄(34.1±3.2)岁;C组男17例,女13例,平均年龄(32.4±3.6)岁;D组男18例,女12例,平均年龄(32.8±4.0)岁;对照组男30例,女20例,平均年龄(32.7±3.9)岁。比较五组性别、年龄,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)诊断符合《2015年中国慢性乙型肝炎防治指南》中乙肝诊断及分期标准;(2)无严重器质性及精神性疾病者。所有患者均签署知情同意书,本研究经相关医学伦理委员会批准。

1.2 检测方法所有研究对象均采清晨空腹静脉血。血常规:采血2 ml,EDTA抗凝,用希森美康XS-1000i血细胞分析仪检测,记录WBC、LY、RBC、MCV、HGB、RDW。凝血功能:采血2 ml,枸橼酸钠抗凝,用德国BE ThrombolyzerXRM血凝仪检测,记录PT、APTT、FIB。

1.3 统计学方法采用SPSS19.0统计软件进行数据处理,采用LSD法行多组样本两两比较,计量资料以(±s)表示,采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组WBC、RBC、HGB比较观察组WBC、RBC、HGB明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组WBC、RBC、HGB比较(±s)

表1 两组WBC、RBC、HGB比较(±s)

组别nWBC(×109/L)RBC(×1012/L)HGB(g/L)观察组A组B组C组D组对照组70 70 30 30 50 4.15±1.32 4.06±1.27 3.99±1.36 4.01±1.29 5.96±1.33 4.21±1.51 4.17±1.49 4.01±1.24 3.68±1.13 4.79±1.36 120.9±12.7 118.2±11.4 104.6±10.9 96.3±10.5 145.8±13.3

2.2 两组LY、MCV、RDW比较观察组LY、MCV、RDW明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组LY、MCV、RDW比较(±s)

表2 两组LY、MCV、RDW比较(±s)

组别nLY(×109/L)MCV(fl)RDW(%)观察组A组B组C组D组对照组70 70 30 30 50 2.32±0.51 2.81±0.16 2.68±0.18 3.42±0.24 1.97±0.31 94.86±4.31 96.68±4.12 93.74±2.83 99.45±6.01 92.16±1.87 12.88±1.38 15.52±2.79 18.61±2.35 17.36±2.41 12.03±0.57

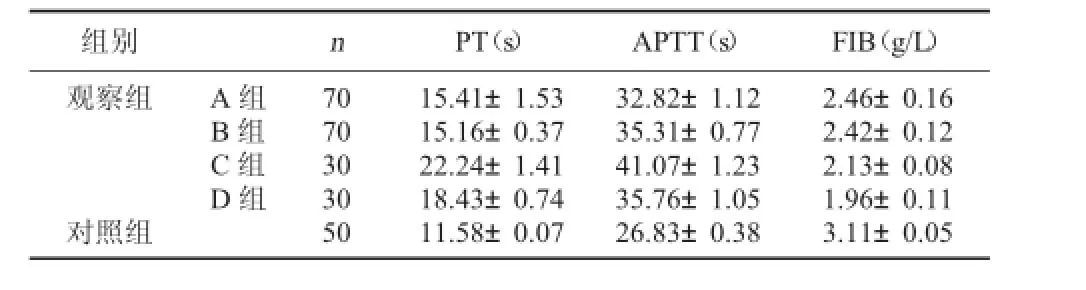

2.3 两组凝血功能各项指标比较观察组PT、APTT、FIB均较对照组有明显差异(P<0.05)。见表3。

表3 两组凝血功能各项指标比较(±s)

表3 两组凝血功能各项指标比较(±s)

组别nPT(s)APTT(s)FIB(g/L)观察组A组B组C组D组对照组70 70 30 30 50 15.41±1.53 15.16±0.37 22.24±1.41 18.43±0.74 11.58±0.07 32.82±1.12 35.31±0.77 41.07±1.23 35.76±1.05 26.83±0.38 2.46±0.16 2.42±0.12 2.13±0.08 1.96±0.11 3.11±0.05

3 讨论

乙型肝炎是全球危害性大、感染人数多的传染性疾病,乙型肝炎病毒的持续复制,可损伤肝功能,使肝细胞变性、坏死,继而发展为肝硬化、肝癌,甚至死亡。早期发现、诊断、治疗乙型肝炎已成为目前研究的重点。肝脏为储备多种造血原料的场所,其与造血的关系非常密切。乙型肝炎病毒破坏肝细胞,使红细胞的免疫损伤,肝功能的损害导致肝脏代谢产物堆积,在红细胞膜附着了大量球蛋白小体,导致红细胞在通过肝脏或脾脏时被破坏;随着病情进展出现肝硬化门静脉高压后,脾脏的增大及脾功能亢进,红细胞、白细胞的破坏随之增多[2];同时乙型肝炎患者骨髓受乙肝病毒的抑制出现造血功能异常,病毒侵蚀骨髓细胞致干细胞染色体的损害,出现异常分化,肝硬化可破坏骨髓干细胞分化及增殖;因而,本研究中观察组WBC、RBC、HGB明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在肝病患者中,骨髓反应性产生干细胞,T淋巴造血干细胞生成增多,而淋巴细胞增多;本研究中观察组LY明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。MVC为红细胞大小和体积的反映,RDW为红细胞离散状态的反映;乙肝患者肝脏病变使体内表现为毒素血症,抑制骨髓造血功能,使红细胞合成减少;且乙型肝炎患者的消化功能减退,使体内铁、叶酸等红细胞合成依赖的物质减少,使红细胞生成减少及形态被破坏[3];本研究中观察组MCV、RDW较对照组明显增多,差异有统计学意义(P<0.05)。这提示血常规WBC、RBC、HGB、LY、MCV、RDW在一定程度能反应乙肝患者病情,对临床诊断具有一定意义。

肝脏是多种凝血因子的合成场所,还是合成、灭活纤溶蛋白,使抗凝及凝血系统保持动态平衡的重要器官。乙型肝炎患者机体凝血功能异常主要有以下原因:(1)由肝脏合成的凝血因子因肝细胞的受损和破坏,而凝血因子合成减少;(2)因肝组织受损,使维生素K的吸收减少,维生素K依赖的凝血因子前提不能转化为有活性的凝血因子,而造成凝血因子减少;(3)肝细胞受损使肝素酶合成能力降低,类肝素抗凝物不能被灭活而存积于血液中[4]。上述原因均可导致PT、APTT延长和FIB降低。本研究结果显示,观察组PT、APTT、FIB均较对照组有明显差异(P<0.05),提示凝血功能在诊断乙型肝炎时具有一定的意义。综上所述,血常规和凝血功能检测在一定程度上可反应乙型肝炎肝细胞坏死程度,有一定的临床诊断价值。

[1]冯冬霞,秦英川,周宪霖.乙型肝炎后肝硬化并发缺铁性贫血患者的血液检验结果分析[J].国际检验医学杂志,2017,38(8):1056-1058

[2]钱超,余建华,吴文静,等.乙型肝炎肝硬化患者红细胞参数及相关细胞因子检测分析[J].检验医学与临床,2013,10(5):526-527

[3]黎业娟,吕云福,邱庆安,等.肝炎后肝硬化门静脉高压症脾内静脉血细胞计数与外周血细胞计数的比较[J].中华普通外科杂志,2016,31 (1):43-45

[4]孙海潮,苗伶俐,李鹏,等.凝血、纤溶和纤维化与慢性乙型肝炎病毒感染状态的关系[J].现代生物医学进展,2015,15(15):2872-2874

R512.62

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.05.065

2017-04-11)