基于人眼视觉特性的LED城市道路照明设计探讨

2017-07-18朱超萍

朱超萍

(泉州师范学院 资源与环境科学学院,福建 泉州 362000)

基于人眼视觉特性的LED城市道路照明设计探讨

朱超萍

(泉州师范学院 资源与环境科学学院,福建 泉州 362000)

从人眼的视觉特性出发,对LED光源的亮度、亮度均匀性、色温和眩光等主要参数进行分析和讨论,探讨LED城市道路照明设计方法,实现舒适、安全、绿色环保的城市道路照明。

道路照明;视觉特性;视觉舒适度;配光设计

0 引 言

近年来,LED光源被广泛应用于道路照明、广告照明以及城市夜景观等领域。据权威机构市场调研报告,LED照明市场在未来10年将成为最被看好及最大的市场,LED光源将取代白炽灯、紧凑型节能灯和荧光灯,被称为第四代绿色照明光源。随着节能减排政策的深入实施,LED路灯越来越多地应用在城市道路照明中,而且人们更注重照明环境对生理和心理反应的影响,不再一味地追求明亮。笔者从人眼视觉特性出发,从LED光源的亮度、亮度均匀性、色温和眩光等方面探讨LED城市道路照明设计的方法。

1 人眼的视觉特性

人眼的视觉特性因个体构造各异,对明暗环境、光色的反应表现各不相同。

1.1 明视觉、中间视觉和暗视觉

人眼的视觉根据亮度变化分为明视觉、暗视觉和中间视觉。根据国际照明学会(CIE)1983年的定义,明视觉指亮度超过3 cd/m2的环境,能对物体的细微结构和轮廓进行精确辨别,空间分辨率较高,暗视觉指环境亮度低于0.001 cd/m2的视觉,不能分辨颜色,视物只有粗略的轮廓,精确性差。当环境亮度在0.03~3 cd/m2之间时,视觉特性介于明视觉和暗视觉之间,称为中间视觉。

1.2 视觉转换

当环境亮度变化时,人眼由暗处到亮处时的视觉适应会出现短暂的几秒钟闪光盲,经过约1 min的调整时间。同样地,当人眼由亮处到暗处时,也需要经过感光的适应和调整过程,达到完全暗适应需要30 min左右,因此,智能化、人性化的LED照明灯应考虑明、暗视觉转换效应。

1.3 光与色觉

人眼对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响,也受到光源色彩影响。同一物体在不同的光源下将呈现不同的色彩:白炽灯光下的物体带黄,荧光灯下的物体偏青,白昼阳光下的景物带浅黄色,月光下的景物偏青绿色等。光源色的光亮强度也会对照射物体产生影响,强光下的物体色会变淡,弱光下的物本色会变得模糊晦暗,只有在中等光线强度下的物体色最清晰可见。

2 基于视觉特性的LED城市道路照明设计

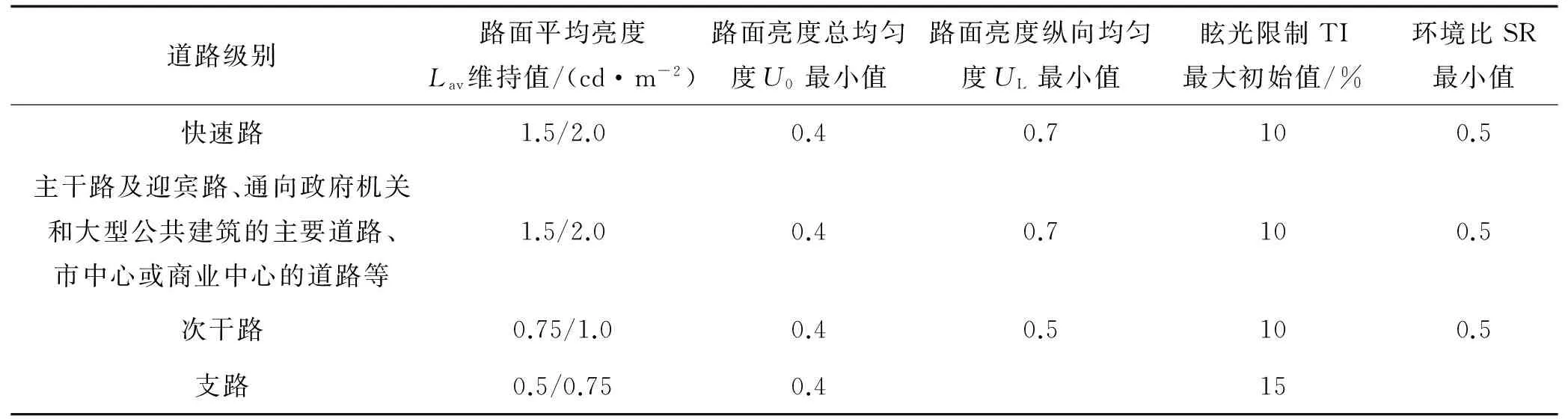

道路照明质量往往从视觉特性方面进行评价,不同级别城市道路的照明质量取决于亮度分布、亮度均匀度、光色和显色性、眩光限制等参数水平(表1)。研究这些参数的视觉特性,从而实现高质量照明、节能环保和人性化的效果。

表1 CJJ 45—2006道路照明标准值

注:表中数据为维持值,新装灯具道路路面初始亮度值相应提高30%~50%。

2.1 LED路灯亮度设计

2.1.1 LED路灯的亮度和照度

从视觉功能考虑,驾驶员对于路面情况的判断主要取决于路面的平均亮度和平均照度。国际照明委员会CIE把亮度作为可见度的重要指标之一,路面的平均亮度水平影响着驾驶员对障碍物视觉的可靠性,根据能见度(可见度)公式:

VL=|Lb-L0|/ΔLmin

式中:VL为能见度;Lb为背景亮度,cd/m2;L0为障碍物的亮度,cd/m2;ΔLmin为亮度差辨别阈值,cd/m2。

从上式可以得出,照明亮度越高,人眼产生的对比灵敏度越高,越容易觉察到障碍物。因此,提高路面平均亮度有利于提高驾驶员觉察障碍物的可靠性,也能改善驾驶员的视觉舒适程度。这就要求不同道路等级的路面,LED照明平均亮度水平应有所差别,一般快速路和主干道对LED照明亮度要求较高,次干道和辅助道路或小区路对LED照明亮度要求较低,具体可参照表1。

照度是描述被摄体表面被照明的程度,与亮度并非同一概念,二者相互关联,同一亮度光源照射不同材料的路面照度不同,如沥青路面的亮度是照度的15~22倍,水泥路面的亮度为照度的10~13倍。

不同照度宜选不同颜色的LED光源,低照度环境时采用暖色光源,人的肤色显得“温和自然”,高照度环境时采用冷色LED光源,使人的肤色“苍白可怕”,且较冷的颜色使道路照明缺乏生气,整体照明效果显得惨白与冷清。高照度环境下用近似日光的冷色LED光源,使人的皮肤颜色显得更自然、真实,低照度下不可能显出颜色的本性。在城市道路照明中,居住区或小区的生活性道路夜间行人多,适合采用暖色光源,商业区道路适合采用彩色级LED或多种LED光源色彩混合照明,城市交通性道路适合提高照度,采用近似日光的冷色LED光源,其他景观照明,如广场、滨水带则以艺术和照明功能为导向选择LED光源。

2.1.2 LED路灯亮度均匀性设计

路面总体均匀度、纵向均匀度等参数是评价LED灯具道路照明质量的重要指标,很大程度上取决于道路灯具配光性能。

合适的路面亮度和亮度均匀度对视觉功能和视觉舒适性非常重要。随着道路照明设计的不断发展,道路配光的评价标准从“过去的照度均匀”发展为以“亮度均匀为主、照度均匀为辅”。路面亮度并不要求严格均匀,但亮度的变化必须缓慢,否则,会出现一块区域亮而一块区域暗的“斑马线”现象。从视觉生理角度,要求道路照明的最低亮度均匀度为0.4,纵向均匀度不低于0.7(表1)。

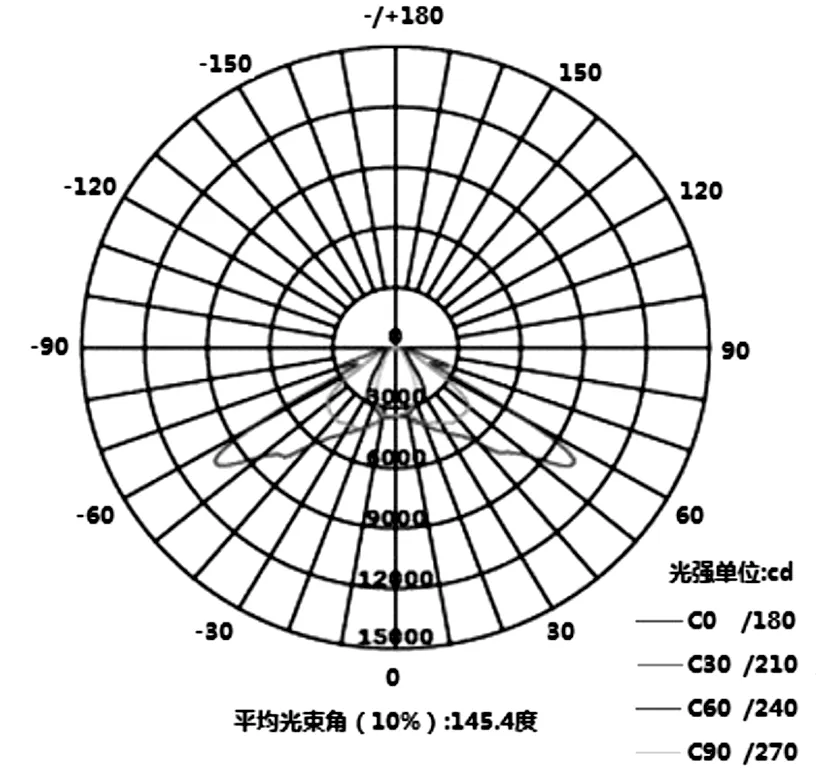

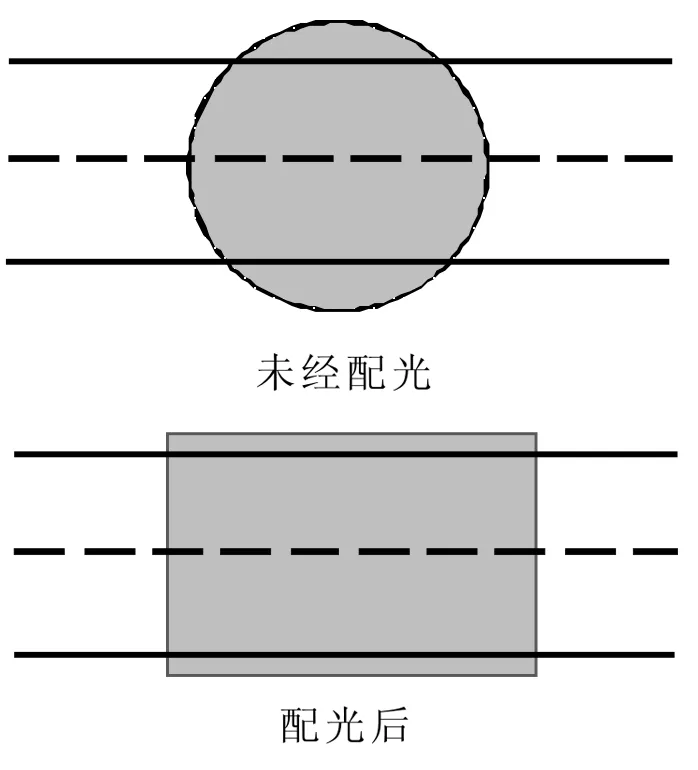

由于LED光源的发散角小,光线大部分直射向灯正下方的路面,无法将光照射到更远的地方,因此,要对LED灯具进行二次配光,LED路灯灯具配光时,通常根据道路照明亮度的要求,综合考虑灯具的安装高度、灯杆间距及路面宽度等参数,确定LED光源的数目、位置,在适当的位置加入反光杯或反光罩,得到合理的亮度分布和亮度均匀性。目前,LED灯具的二次配光通常使用自由曲面透镜的方式,得到在x轴上产生±60°的均匀配光,在y轴上产生±30°的均匀配光,形成了具有矩形光照效果的LED“蝙蝠型”配光(图1)。LED路灯输出的光线照射在路面上所形成的光型或光斑以矩形为佳,达到高效、舒适和节能的照明效果(图2)。

图1 “蝙蝠型”LED配光曲线

图2 LED路灯配光示意图

2.1.3 LED路灯亮度动态调节技术

人眼对光线的感受是非线性的。研究表明,将亮度降低10%以上,人眼觉察不到亮度的变化,这样就可以节约近10%的电能。同一盏LED路灯,亮度降低10%,使用寿命可延长2倍,亮度降低50%,使用寿命可延长20倍。可见,LED路灯亮度自动调节技术不仅可以节约能源,节省费用,还可以提供舒适、人性化的照明。因此,LED路灯智能控制技术得到了广泛的应用和发展,采用光环境传感器、无线通信、远程遥控技术,根据不同道路的照明需求,进行灵活控制,做到“半夜灯”“全夜灯”“单灯亮度自动调节”等方式的交叉、互补、综合运用,实现LED路灯的智能化控制。

2.2 LED光源色温选择

作为新型光源,LED路灯色温与现有主流照明灯具,特别是高压钠灯反复比较,出现分歧点。LED路灯支持者认为,高色温白光用于道路照明中间视觉效应明显,可视性好,感觉比低色温的黄光更明亮。高压钠灯支持者则认为,黄光透雾性好,感觉温暖,比白光更受市民欢迎。

早期应用于道路照明的LED路灯,部分生产厂家片面追求高光效、视觉亮度,通常选择色温大于6 000 K的冷白光。6 000 K以上视觉感知最敏锐,白光LED具有高显色性,应用于道路照明的优势明显。但是,大于6 000 K的高色温光源中蓝光成分较高,更容易引起眩光的不舒适性,产生人眼的眩光敏感度更高,易造成视觉疲劳。因此,不主张在道路照明中采用如此高色温的灯光进行照明。如广西出台的相关规范中指出,在快速路、主干路、次干路、山区多雾的地区应选用色温比较低的灯具,市政道路也不推荐使用冷色光源。有关专家解释,由于人体对冷色光源的视觉舒适度较差,色温较高的光源偏白,容易使驾驶者在视觉上产生雾蒙蒙的感觉。

目前,在满足道路照明标准前提下,道路照明中常用色温在3 500~6 500 K区间的光源,色温值越高,越接近于自然光。经过反复实际测试研究,其中3 500~4 500 K区间的LED光源较为理想,这一色温范围的灯光,光色较中性,对行人的感官干扰较小,最不伤眼睛,无论是行人还是驾驶员在这种灯光下行动,注意力会更加集中,加上LED高显色性的特点,大大增加了行驶安全性。

2.3 LED路灯眩光抑制

眩光会在一定程度上削弱视觉功能,影响交通安全。LED光源的发光面积小,表面亮度过高,以及亮度分布不均匀的特点,加重了眩光干扰,引起了视觉不舒适和降低物体可见度的视觉效应。研究表明,LED光源眩光产生的物理影响因素的权重从大到小依次为:眼位照度、背景亮度、观察角。

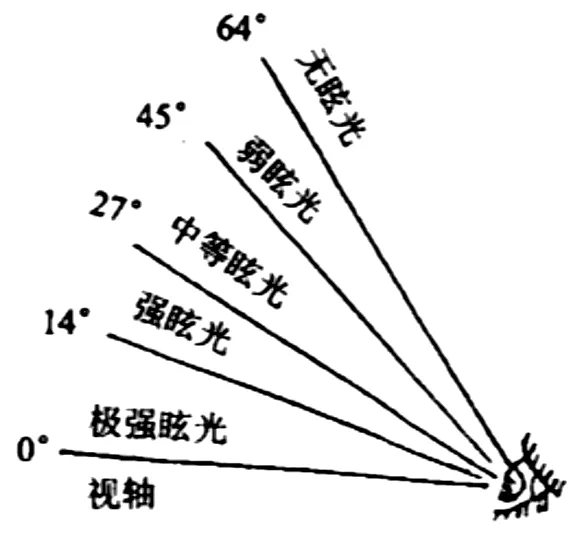

眩光的程度与发光体相对眼睛的位置、角度密切相关,角度越小眩光现象越强,照度损失也越大。如图3所示,眩光主要产生在视线水平方向与光源夹角在45°以下的区域,因此,在满足城市道路功能性照明亮度的基础上,应尽可能将光源布置在视线外微弱刺激区,如悬挂高度应在视线45°以上,增加灯具的高度(在15 m范围内)有利于提高照明均匀度,抑制眩光。

此外,光源尺寸大小、光源的数量以及背景环境亮度等物理参数对眩光的强弱也会有较大的影响,不同立体角引发的眩光差异在光源亮度较低的情况下比较小,而光源亮度较高的情况下比较大。同时,为减小眩光,主干路应采用截光型、半截光型灯具,次干路应采用半截光型灯具,支路宜采用半截光型灯具。

图3 眩光大小与视线的关系

3 结 论

随着LED发光效率、光衰等技术瓶颈的突破,LED光源在城市照明中的优势日趋明显,为保证夜间道路交通安全,城市路道照明设计需以人为本,设计标准、要求和改进措施要从人眼视觉的生理和心理特性出发,研究LED光源的配光设计、眩光抑制、亮度等关键参数,实现舒适、科学的城市道路照明。

[1] 2014—2018年中国LED照明市场现状研究分析与发展前景预测报告[R].中国产业调研网,2014.

[2] 窦林平.2016中国LED照明行业趋展望[J].照明工程学报,2016(1):1-3.

[3] Crawford B H. Visual adaptation in relation to brief conditioning stimuli[C]//Proceedings of the Royal Society of London B,283-302.

[4] CJJ 45—2006城市道路照明设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[5] 李铁楠.城市道路照明设计[M].北京:机械工业出版社,2007.

[6] 赵介军,乔波,过峰.LED蓝光危害研究[J].照明工程学报,2015(1):84-87.

[7] 乔乾,许敏.LED在道路照明中穿透性及光色分析研究[J].照明工程学报,2009,20(Sup1):107-108.

[9] Hichcox K S,Narendran N,Bullough J D,et al. Effect of different coloured luminous surrounds on LED discomfort glare perception[J]. Lighting Research and Technology, 2013,45(4):464-475.

Study on LED Illumination Technology of Urban Road Based on Human Visual Sense

ZHU Chaoping

(School of Resources and Environmental Science,Quanzhou Normal University, Quanzhou 361024,P.R.China)

Based on the human’s visual characteristics, the main parameters of LED light source is discussed, which is about the brightness, brightness uniformity, color temperature and glare from LED source. The design methods of LED urban road illumination is investigated, and a comfortable and safe and green LED illumination will be realized.

road illumination; visual characteristics; visual comfort; light distribution design

2017- 04-13 基金项目:福建省教育厅项目(JAT160413)

朱超萍(1979-),女,泉州师范学院讲师,主要从事生态城市规划与设计研究。