基于海底压力测量的海啸预警方法研究

2017-07-18贾立双李家军冯志涛商红梅

贾立双,任 炜,李家军,冯志涛,商红梅

(国家海洋技术中心,天津 300112)

基于海底压力测量的海啸预警方法研究

贾立双,任 炜,李家军,冯志涛,商红梅

(国家海洋技术中心,天津 300112)

海啸是一种具有极大破坏力的海洋灾害,及时准确的海啸预报可大幅降低人民生财产损失。文中介绍了一种新的海啸灾害预警方法。该方法针对海啸预警需求,分析海啸波和海洋中的其他波动特性,以海底高精度压力测量为核心并消除噪声信号影响,可实现深海远距离海啸实时预警。以该方法为基础研制的海啸监测仪可实时监测并识别海啸波,从根本上降低海啸预警误报、漏报的概率,提高海啸预警系统的性能,及时为决策者提供信息,有效降低海啸灾害带来的损失。

海啸;预警;压力测量;潮波

海啸是一种具有极大破坏力的海洋灾害。海底强震发生时,震波动力可能引起海水剧烈起伏形成巨浪,巨浪抵达海岸、沿没沿海地带的灾害,即为海啸。海啸来临时,巨浪大量吞噬生命,港口设施、建筑也毁于一旦;海啸过后,城市可能被夷为平地,海滩上更是一片狼藉。现有科技水平还不能阻止地震、海啸这类灾害的发生。但是,海啸波从其发源地传播到海岸边往往需要一段时间(发源地紧邻海岸的例外),如果能在海啸波传播过程中即加以识别并发出预警,将可及时疏散民众、降低沿海地区人民生命财产损失,这正是海啸预警的初衷。

1 海啸预警系统简介

2004年印度洋地震海啸致使约16.4万人死亡,损失难以估量。海啸地区惨状震撼全世界,促使各国积极研究和建立海啸防御机制,以期将海啸灾害造成的损失降到最低。迄今为止,美国、意大利、日本、印度、印度尼西亚、澳大利亚、智利等多个国家已开展海啸预警业务。其中,美国海啸预警系统建成时间最早,经验最为丰富。

美国最先于1948年在夏威夷建成“地震海啸预警系统”,太平洋海啸警报中心、西海岸和阿拉斯加海啸警报中心相继建成。通过监测海底地震,预警中心能够迅速判断海啸发生的可能性并向受影响地区发布预警。为了能尽早监测到海啸波数据,实时发布准确的海啸预警信息,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)于1986年即启动了海啸浮标研制,1996年开始正式布放和应用海啸浮标。

我国在20世纪80年代即加入太平洋海啸预警系统,此后对海啸进行了大量研究。20世纪90年代至今,先后研发了越洋海啸数值模式、海啸传播时间模式。2004年发生的印度洋海啸,促使我国启动针对南海及其周边海域的海啸预警能力建设,通过国家项目支持,建成了基于数据库和GIS技术的南海定量海啸预警系统。利用该系统对2006年台湾南部地震海啸进行模拟预报,预报结果与实测结果基本吻合。

目前,我国的海啸预警以地震监测数据和海啸预警模式相结合为主。由于缺乏海啸波实时观测数据,存在误报、漏报的可能,其后果可能非常严重。例如:误报引发的撤离可导致数千万元经济损失,也会致使民众受伤甚至死亡;误报还将削弱预警的可信性,对公众信心的打击更是难以估量;而漏报则可能直接导致灾难性后果。存在误报和漏报的原因有三:一是海啸有多种成因,海底地震并非唯一因素;二是海底地震发生并不一定引起海啸;三是海底地震引发的海啸规模并不完全与地震震级比例相关。因此,需要开展海啸波实时观测,改进海啸预警方法,大幅提升海啸预警准确性。

2 基于海底压力测量的海啸预警方法

2.1 基于海底压力测量的海啸预警方法流程

基于海底压力测量开展海啸预警所需要的核心装置是布设在深海海底的装有高精度压力传感器的海啸监测仪。其功能是采集海底高精度压力数据,利用特定算法识别海啸波,生成报文并传输至海面锚系浮标,通过卫星发送至海啸预警中心;该中心也可以通过卫星传送指令给海面浮标,并由其使用声通信机将指令转发给海啸监测仪,改变海啸监测仪工作模式。

海啸监测仪的工作模式有两种:(1)常规模式,海啸监测仪测量海底压力数据并进行判定和识别,未发现海啸波信息时以常规频率发送压力数据,经海面浮标传送至地面预警中心;(2)事件模式,发现并判定海啸波信息时,生成并发送海啸预警信息,同时加密发送压力数据。

将海啸监测仪预先布放在主要的海啸传播路径上,利用高精度压力传感器测量的数据识别判定海啸波的方法,是海啸预警系统的重要组成部分。然而,海水的水质点运动通常是天文潮、风浪、涌浪和海流等多种形式运动的合成,如何从水质点运动中识别并抽取海啸波分量,就成为基于海底压力测量的海啸预警方法的技术难点。

2.2 基于海底压力测量的海啸预警方法原理

海啸以波的形式在水中传播,如图1所示。通常,海啸波在深海中形成时波长很长(可达几百千米)、波高很小(几十厘米或更小)、周期从几分钟至2 h、传播速度很快(达几百千米/小时)。当海啸波传播到近岸浅水区时,受海岸地形影响,其波速减小、波高骤增、波长减小。因此,可对沿岸地区生命财产安全形成致命威胁的海啸,在深海区域传播时引起的海平面变化往往并不大。

图1 海啸波的传播

由于海啸传播速度很快,为提早发布海啸预警,以赢得更长的灾害防御时间,海啸监测仪需布放在深海区的海啸传播路径上(就我国而言,可能引起地震海啸的震源区距离大陆很远)。在这些区域,海水受海啸波影响而起伏,水面距海底高度随之变化,这种变化虽然不大,但可由放置于海底的高精度压力传感器测得。这首先是因为海啸波具有长波(水深相对波长很小,也称为浅水波)属性。

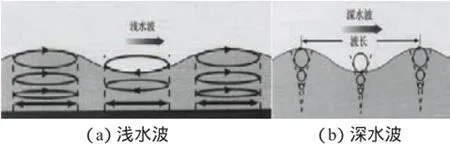

图2 浅水波与深水波由海面至海底的传播

如图2(a)所示,长波传播时,水质点运动的轨迹呈椭圆形,其短轴随深度减小,直到接触海底才变为零;而从海面至海底,长轴则几乎完全相同。这样,海啸波传播时,海底附近的水质点运动依然明显,所引起的水位变化可由海底高精度压力计测得。与之相对,由风引起的波浪属深水波(图2(b)),在水面附近水质点运动比较显著,其轨迹近似为圆形,随深度增加波动衰减直至静止。低频海啸波可以到达深海海底而高频风生波无法到达,这种现象使深海成为一个理想的低通滤波器,便于在海底进行海啸波测量。

另一方面,海啸监测使用的布放于海底的压力传感器具有很高的分辨率和精度(分别高于满量程的百万分之一和万分之一),如美国生产的高精度石英压力传感器(4 000系列),可以感知到0.6 cm的水位变化所造成的压力改变。当海啸波在深海传播所引起的海平面高度变化大于0.6 cm时即可被海底压力传感器所测到,已可以有效地开展海啸监测。

另外,海啸监测仪布放于海底,具备安全性好、受气象环境和海况影响小、工作环境稳定等优势,可以满足海啸监测的业务化运行需求。

总之,海啸传播时,在海底的压力测量信号中将包含有明显的海啸波信号,只需将其识别出来,即可开展有效的海啸监测并发出预警,服务海啸灾害防御。

3 海啸波识别算法设计

基于海底压力测量的海啸波识别算法的核心任务是结合已有观测数据,判断当前时刻测量数据是否表征海啸波的到来。获取海底压力测量数据后,海啸波识别算法的工作步骤是:(1)滤除测量信号中的高频杂波;(2)计算潮波数据;(3)从压力测量数据中分离干扰数据,判断所得信号是否为海啸波。该算法首先需满足时效性要求,同时为提高在位时间,必须尽可能降低算法运行的资源消耗。

3.1 海底压力信号中的主要分量

海洋中的波由多种因素引起,为水质点的波动提供主要能量的是风、猛烈风暴、地震以及太阳等天体的引力。波高与波周期、各种生成因素之间的关系如图3所示。由图可知,周期在5 min~2 h间的波主要是海啸波;周期在5 min以下,主要是风切波和涌浪等风生波;周期在2 h以上,主要是由天体引力等驱动的潮波。

图3 波高、波周期及其驱动因素

根据波在海洋中传播的规律,长波(即浅水波)可以传播到深海海底,而短波则在传播到海底之前即大幅衰减。风生波属于短波,故其对海底附近的水质点运动影响微弱;海啸波和潮波属于长波,海底附近的水质点运动主要受海啸波和潮波影响。

由此,在深海海底压力测量信号中,主要的分量为海啸波和潮波,除此外,还将存在一些由高频波、海洋动物活动等引起的环境杂波。要进行海啸监测和预警,首先需要从海底压力测量信号中滤除高频杂波,而后分离出潮波信号,最终得到海啸波分量。

3.2 海啸波识别计算

根据潮汐静力理论,天文潮可以视为受多个“假想天体”影响而产生的由许多周期长短各异的“分潮”叠加而成,每个分潮的波形都可以由正弦波表征。本算法利用过去3 h的观测压力值拟合海平面波动曲线,通过外推法预测下一个海平面高度值Hp(t')。

式中:H*表示10 min平均海平面高度;dt= 1 h;t'表示预报时间;系数w(i)来自牛顿公式II,w(i)用于向前递推。

本算法使用已测压力值来计算预测值,然后对实测值与预测值做计算,如果差值大于预设值则认为有海啸波发生,触发事件模式。发生真实海啸时,海啸波幅值将影响预测值,且由于计算预测值使用的测量值时间跨度长达3 h,海啸波幅值可能长期影响预测值计算,导致算法做出错误的判断,认为海啸还在发生并处于海啸事件模式。根据分析,为减小这种影响,使海啸仪尽快脱离海啸事件模式,关键的因素是调整用于滤除高频杂波的低通滤波器的截止频率,截止频率越高,海啸波幅值对预测值影响越大。

4 结论

利用布放于海底的高精度压力计来测量海水水位,进而开展海啸波的实时监测和预警是可行的。海啸监测仪可实时监测并识别海啸波,从根本上降低海啸预警误报、漏报的概率,提高海啸预警系统的性能。引入海底监测仪后,海啸预警中心接收来自海底的高精度压力数据和海啸预警信息,结合地震监测数据、验潮站水位数据、海啸预警数值模型,可以更加及时精确地发布海啸预警信息。同时,该方法还可以应用于精细化风暴潮预警。

[1]包澄澜.海啸灾害及其预警系统[J].国际地震动态,2005,313(1):14-18.

[2]叶琳,于福江,吴玮.我国海啸灾害及预警现状与建议[J].海洋预报,2005,22(S):147-157.

[3]祝会兵,于颖,戴世强.海啸数值计算研究进展[J].水动力学研究与进展,2006,21(6):714-723.

[4]王绍玉.印度洋地震和海啸灾害引发的若干思考[J].国际地震动态,2005,313(1):1-8.

[5]潘文亮,王盛安,蔡树群.南海潜在海啸灾害的数值模拟[J].热带海洋学报,2009,28(6):7-14.

[6]Beltrami G M.An ANN algorithm for automatic,real-time tsunami detection in deep-sea level measurements[J].Ocean Engineering, 2008,35(5-6):572-587.

[7]Beltrami GM.Automatic,real-time detection and characterization oftsunamis in deep-sea level measurements[J].Ocean Engineering, 2011,38(14-15):1677-1685.

Research on the Method of Tsunami Pre-Warning Based on Deep-Sea Pressure Measurement

JIA Li-Shuang,REN Wei,LI jia-jun,FENG Zhi-tao,SHANG Hong-mei

National Ocean Technology Center,Tianjin 300112,China

Tsunami is a kind of destructive marine disaster.Effective tsunami prediction in a timely and accurate way can greatly reduce the loss of people's property and lives.A new method for tsunami pre-warning is introduced in this paper.By analyzing the differences between tsunami wave and other waves in the sea,the method uses high-accuracy sea bottom pressure gage as the core technology,and removes the influence of highfrequency noise signals,in order to achieve real-time tsunami wave monitoring over a long distance in deep oceans.The tsunami monitor based on this theory can monitor and identify tsunami waves in a real-time manner, reduce the probability of false alarm and missing report,and improve the capability of the tsunami warning system.Through this method,important information of tsunami wave can be provided for decision-makers,thus effectively reducing the loss caused by tsunami disasters.

tsunami;pre-warning;pressure measurement;tidal wave

P731.36;X834

A

1003-2029(2017)03-0108-04

10.3969/j.issn.1003-2029.2017.03.020

2017-01-02

海洋公益性行业科研专项经费资助项目(201205034)

贾立双(1980-),男,工程师,主要从事海洋监测技术研究。E-mail:glsh1980@sina.com