二维场景旋转下的背景提示效应*

2017-07-18李士一白学军王雨薇郑蕾孙弘进

李士一白学军王雨薇郑 蕾孙弘进

(1教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)(2麦克马斯特大学心理神经科学与行为系,加拿大 ON L8S4L8)

二维场景旋转下的背景提示效应*

李士一1白学军1王雨薇1郑 蕾1孙弘进2

(1教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)(2麦克马斯特大学心理神经科学与行为系,加拿大 ON L8S4L8)

在视觉搜索中,特定背景与目标位置的多次联合呈现能够促进搜索绩效,这被称为背景提示效应。本研究探讨背景提示效应能否迁移到二维旋转后的视觉场景中去。选择大学生为被试,采用2(场景类型:重复、新异)×7(时间阶段:1~7)×3(旋转角度:0°、45°、60°)的三因素混合实验设计。被试在进行背景提示效应的学习后,随机分为三组分别在旋转了0°、45°、60°的场景中继续执行视觉搜索任务。结果发现:三组被试都习得了背景提示效应,且都迁移到了旋转后的场景中。这表明背景提示效应可能存在更高级的编码方式。

内隐记忆,背景提示效应,心理旋转。

1 引言

内隐记忆是指个体没有主动识记和提取,却能凭借过去经验促进当前行为的现象 (Tulving& Craik,2000)。与个体有意识地对信息进行加工、存储和提取的外显记忆不同,内隐记忆有着容量大、保持时间久、无需认知资源等特点 (Reber, 2013)。有研究者指出与外显记忆相比,内隐记忆缺乏灵活性 (Dienes&Berry,1997;杨治良,周颖,李林,2003),例如,当刺激表面特征发生变化时,习得的内隐记忆将减弱或消失 (Tulving& Schacter,1990)。但也有研究者认为内隐记忆具有灵活性 (Willingham,1997),例如,在运动技能等程序性内隐学习中,被试可将内隐知识迁移到新的情景或新的动作 (Tomiczek&Burke,2008)。

背景提示效应 (contextual cueing effect)是由Chun和Jiang(1998)提出的一种测量内隐记忆的范式。他们让被试进行了30个组块的视觉搜索,其中一半试次的场景在每个组块中都重复出现一次(目标位置和干扰子布局都固定),称为重复场景;另一半试次的场景是随机生成的 (仅目标位置固定),称为新异场景。结果发现:在学习开始阶段,重复场景与新异场景的反应时相同;随着任务的进行,重复场景的反应时显著小于新异场景的。在再认测验阶段,被试既不能正确报告出哪些场景是重复的又不能正确报告出重复场景的目标位置,表明背景提示效应是一种内隐记忆 (Chun&Jiang, 1998,2003;Goujon,Didierjean,&Thorpe,2015)。

在背景提示效应范式提出后,大量的研究探讨了其内隐属性 (Jiang,Song,&Rigas,2005;Colagiuri&Livesey,2016)、记忆内容的本质 (Brady& Chun,2007;Beesley,Vadillo,Pearson,&Shanks, 2015)、能否适应变化等 (Shi,Zang,Jia,Geyer,& Müller,2013;Zellin,Von,Müller,&Conci,2014)。其中一个重要的争论是,背景提示效应中的信息是以何种形式进行编码的 (Chua&Chun,2003; Jiang&Wagner,2004;Tsuchiai,Matsumiya,Kuriki,&Shioiri,2012)。Chun和Jiang(1998)认为背景提示效应的记忆内容是以独立的 “样例”的形式进行表征和储存的 (Logan,1988),当目前加工的视觉场景与记忆库中的样例匹配时,特定的反应模式会被自动应用,从而提升搜索效率。然而,记忆中存储的样例是具体的视网膜图像,还是场景中物体之间的抽象结构?这个争论的本质是:内隐记忆的信息是具体刻板的,还是抽象灵活的 (Willingham,1997)。如果是前者,习得的效应只能出现在相同的图像上,任何图像变化都将破坏背景提示效应;如果是后者,习得的效应可以迁移到经过合理变形的视觉图像上。

Jiang和Wagner(2004)让被试在学习阶段习得背景提示效应,在测试阶段将搜索场景中物体组成的布局进行放大并整体向左平移,从而改变了目标与干扰子的绝对位置,但保留了抽象的结构关系。结果发现,在场景的视网膜图像发生了显著变化的测试阶段,背景提示效应得到了保持。表明背景提示效应习得的内容不只局限于视网膜成像,还存在更加灵活的编码方式。

也有研究发现背景提示效应不能迁移到变化了的视觉图像中 (Chua&Chun,2003;Tsuchiai et al.,2012)。例如,Chua和Chun(2003)使用视角变化的方式,改变搜索场景的视网膜成像。他们使用圆柱形三维物体组成搜索场景。在学习阶段,4组被试分别从0°、15°、30°、45°四个角度进行视觉搜索任务;在测试阶段,各组被试都从0°视角进行搜索任务。结果发现,在学习阶段,各组都获得了背景提示效应;在测试阶段,随着测试角度与学习视角差距的增加,背景提示效应依次减弱并消失。基于该结果,研究者认为背景提示效应中编码的信息是机械图像,缺乏灵活性。

然而,该研究存在一些不足:首先,三维空间旋转包括了俯视旋转、侧视角旋转和物体遮挡关系的改变等多个成分,在视觉搜索的过程中加工三维视角变换可能超出了被试的能力范围。其次,搜索场景中的物体均为无朝向的圆柱形物体,缺乏空间参照信息。基于外显记忆的研究发现,当视觉场景中存在空间参照信息,如内在参照信息 (intrinsic reference information)和环境参照信息 (environmental reference information)时,可促使被试进行更为抽象的空间编码 (Burgess,2006;Kelly,Sjolund,&Sturz,2013),并促进空间记忆迁移到新异视角 (Mou,Zhang,&McNamara,2009)。背景提示效应的研究发现,空间参照信息的变化将损害习得的背景提示效应 (Zang,Geyer,Assump觭觔o, Müller,&Shi,2016)。

研究将采用视角变化范式对背景提示效应能否迁移到变化的图像上做进一步检验。同时针对前人研究作以下改进:首先,采用二维空间旋转来造成视网膜图像的变化,从而简化视角旋转的复杂度。其次,在搜索场景中提供了两种空间参照信息。一种是内在参照信息,场景中所有物体的方向都是朝向同一方向的,并且组成场景物体的线段均互相平行和垂直,从而形成了一个正交的内在轴。另一种是环境参照信息,视觉搜索场景的外侧提供了长方形边框,且边框的上长边被设置为红色以标识方向。

研究的假设是,如果背景提示效应中编码的信息是具体的视网膜图像,习得的背景提示效应将会随着旋转角度的增加而减弱甚至消失;如果背景提示效应中编码的信息是灵活的抽象关系,习得的背景提示效应将迁移到旋转后的场景中去。

2 方法

2.1 被试

来自天津师范大学的48名本科生参加实验,年龄为17-22岁 (19.2±2.1)。随机分为3组,每组16人 (各有4名男生)。视力或矫正视力正常,实验前未告知被试真正的实验目的,实验结束后获得礼品一份作为报酬。

2.2 实验设计

采用2(场景类型:重复、新异)×7(时间阶段:1~7)×3(旋转角度:0°、45°、60°)的三因素混合实验设计。场景类型和时间阶段为被试内变量,场景旋转为被试间变量。反应时为因变量。

2.3 实验仪器

实验程序采用E-prime2.0编制,在Lenovo台式机上运行,刺激呈现在19寸的Dell显示器上(分辨率为1024×768像素,刷新率为60Hz)。为避免屏幕的边框作为视觉参照信息带来干扰,将屏幕边框使用一个黑色圆环覆盖起来,屏幕的显示视野约为14.7°×14.7°。一个标准键盘作为输入设备。

2.4 实验材料

每个场景都由12个类似字母的形状组成,其中只有1个目标物,其他为干扰子。目标物为向右(或左)旋转了90°的类似于字母 “T”的形状,干扰子为旋转了90°类似于字母 “L”的形状。目标物和干扰子都是由两条相同的线段 (6×20像素,约0.95°视角)组成,其不同之处在于目标物是由两条线段组成了类似T的对称形状 (从交叉点中心往两侧各有10个像素),干扰子则是类似L的非对称形状 (从交叉点中心往两侧分别有6和14个像素)。同时,目标物和干扰子的尾部都有一个缺口 (2×3像素),被试的任务是找到目标物并判断其缺口的位置。缺口位置有两种情况:边角和中间。实验刺激呈现在一个6×8的隐形的矩阵方格中。为排除随机生成的位置排列形成规则的形状,将每个方格的位置在水平和垂直两个方向进行0~13个像素的随机位移 (实验材料示例图1)。

图1 45°组被试在学习阶段 (左)和测试阶段 (右)的场景材料举例

场景分为两种类型:重复场景和新异场景。前者指特定场景中的目标位置与其他干扰子的位置布局都是在组块之间重复的;后者指特定场景中仅目标位置在组块间重复,但其他干扰子的布局每个组块中都是重新随机生成的。

2.5 实验流程

实验开始前,屏幕上将呈现文字指导语,要求被试找到唯一的 “T”并判断其尾部的缺口。被试理解后自主进入练习部分,共有12个场景。练习结束并且正确率为90%以上,进入正式实验,否则需要重新练习。

搜索任务。屏幕中央首先呈现一个 “+”形的注视点。随机呈现400-700ms后消失,进入搜索场景。被试根据目标的特征分别按数字键盘上的1和2进行反应。按键之后进入反馈界面:如果按键正确,屏幕的中间会出现一个绿色的 “Correct”。如果被试按键错误,屏幕的中间会呈现一个红色“Incorrect”,同时播放错误提示音。反馈界面呈现500ms后自动消失,并自动进入下一试次的注视点。如果场景呈现5s后没有按键反应,程序自动进入反馈界面,提示反应超时。每完成一个组块,自动进入休息界面,被试需根据提示按空格键开启下一个组块;每完成5个组块,进行20s的强制休息。搜索任务分为学习和测试两个阶段。学习阶段有30个组块,测试阶段有5个组块。每个组块包含24个试次,其中新异场景、重复场景各占12个试次,共计840个试次。

完成学习阶段后,通过屏幕显示的指导语告知被试 “场景方向可能发生改变,但与实验任务无关”,随后进入测试阶段。0°组被试在与场景轴朝向平行的视角进行学习和测试阶段的任务,没有任何变化;45°组被试分别从距离场景轴22.5°和-22.5°的角度进行学习和测试阶段的搜索任务,经历了45°的场景旋转;60°组被试分别从距离场景轴30°和-30°的角度进行学习和测试阶段的搜索任务,经历了60°的视角变化。视角变化方向在被试间进行了平衡。

完成测试阶段后进入再认阶段,实验前并未告知被试有此部分任务。要求被试对24个场景依次做出判断:是否曾见过该场景, “见过”按Y;“没有见过”按N。场景分两类:学习阶段的重复场景和从未出现过的场景各12张,场景中的目标被替换为干扰子。回忆任务没有时间限制,没有反馈。整个实验持续约45-50分钟。

3 结果

3.1 搜索任务实验结果

数据使用Excel 2016进行预处理,并导入SPSS 23进行统计分析。

3.1.1 搜索任务的错误率和删除率

错误率超过10%的被试,数据将被删除 (Chua &Chun,2003),60°组中有1名被试的数据因此被删除。各组被试的平均错误率分别为 1.23%,1.13%,1.35%,差异不显著 (F=1.087,p>0.05)。

删除错误试次、每个被试三个标准差之外、以及反应时小于200ms的数据。各组删除的试次数量占总试次的2.81%,2.91%,3.12%,差异不显著(F=0.838,p>0.05)。

3.1.2 学习阶段的反应时

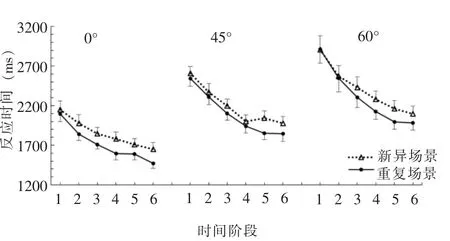

背景提示效应可以通过两种场景类型的反应时在不同时间的变化来体现。如果在开始阶段两类场景的反应时没有差别,但随着时间阶段的发展,重复场景的反应时间显著少于新异场景,就说明习得了背景提示效应。为增加统计检验效力,将学习阶段的30个组块划分为6个时间阶段,每个时间阶段包括5个组块,按时间阶段计算平均值。各组被试在不同时间阶段和场景类型下的反应时间见图2。

图2 各组被试在不同时间阶段和场景类型下的反应时(误差线为SE)

为检测是否习得背景提示效应,进行2(场景类型:重复、新异)×6(时间阶段:1~6)×3(旋转角度:0°、45°、60°)的重复测量方差分析。结果发现:场景类型的主效应显著,F(1,44)=53.73,p<0.001,=0.55,新异场景的反应时显著长于重复场景。时间阶段主效应显著,F(5,220)=134.1,p<0.001,=0.753,事后比较发现,从第1阶段到第6阶段,反应时依次递减,相邻的两个时间阶段反应时差异均显著,p s<0.05。旋转角度的主效应也显著,F(2,44)=9.607,p<0.001,=0.304。事后比较发现,0°组的反应时显著短于45°组和60°组,p s<0.01。场景类型×时间阶段的交互作用显著,F(5,220)=3.286,p<0.01,=0.07。简单效应分析发现,第1阶段中,新异和重复场景的反应时差异不显著;第2阶段中,重复场景的反应时显著短于新异场景场景,p<0.05;第3~6阶段中,重复场景的反应时均显著短于新异场景的反应时,p s<0.001。说明随着时间阶段的发展,重复场景与新异场景的反应时差异逐渐增加,揭示了背景提示效应。其他二阶和三阶交互作用均不显著。

3.2 学习阶段和测试阶段的背景提示效应量

本研究最为关心的问题是场景在经过不同角度的旋转后,背景提示效应量 (新异场景和重复场景的反应时之差)的相对变化。学习阶段的背景提示效应量以最后一个时间阶段的平均值 (最后五个组块的平均值)为代表,测试阶段的背景提示效应量即所有五个组块的平均值。各组被试在学习阶段与测试阶段的效应量见图3。

图3 各组被试在不同实验阶段的背景提示效应量(误差线为SE)

为了解不同实验阶段的背景提示效应量是否有显著变化,进行2(实验阶段:学习、测试)×3(旋转角度:0°、45°、60°)的重复测量方差分析。结果发现:实验阶段主效应不显著,F(1,44)=0.356,p>0.05;旋转角度的主效应不显著,F(2,44)= 0.743,p>0.05;旋转角度×实验阶段的交互作用不显著,F(2,44)=0.139,p>0.05。这说明,不同旋转角度下习得的背景提示效应量没有显著差异,不同实验阶段的背景提示效应量没有显著差异。

3.3 再认阶段

通过比较击中率 (将重复场景判断为见过)和虚报率 (将新异场景判断为见过)能够探测被试是否拥有关于场景的外显知识。如果击中率和虚报率相同,说明被试不能外显地判断是该场景是否出现过;如果集中率显著高于虚报率,说明被试可以把重复场景从新异场景中区分出来。所有被试的击中率为50.56%,虚报率为47.07%,对击中率和虚报率进行配对样本t检验,结果显示两者的差异不显著:t=-1.23,p>0.05。表明被试对重复场景的再认概率处于猜测水平,说明被试对场景没有产生外显的记忆。

4 讨论

本研究旨在探讨习得的背景提示效应能否迁移到经过二维旋转的场景中。结果发现在学习阶段各组被试都习得了背景提示效应;在三组被试的搜索场景分别进行了0°、45°、60°的测试阶段,背景提示效应量均得到保持,各组之间无差异;再认阶段的结果发现被试不能外显区分重复场景和新异场景,说明记忆是内隐的,与以往的研究结果一致(Chua&Chun,2003;Chun&Jiang,1998)。

本研究的结果表明背景提示效应可以迁移到经过二维旋转的场景图像上。与 Jiang和 Wagner(2004)的研究结果一致,即在测试阶段视网膜成像发生变化后,背景提示效应能够得到保持。本研究的实验操纵与Jiang和Wagner(2004)的相同之处在于,测试阶段视网膜成像变化并不是随机的,即场景中单个物体在视网膜成像上的绝对位置发生了变化,但物体间的相对关系并未改变。这说明搜索项目间的相对关系的保持可能是背景提示效应得以迁移的基础。

本研究与Chua和Chun(2003)得到了不同的结果。他们的结果发现,随着旋转角度的增加 (0°、15°、30°、45°),之前习得的背景提示效应依次减弱,甚至完全消失。因此他们认为背景提示效应的记忆痕迹是机械的、具体的图像记忆。本研究则发现,尽管场景旋转的角度更大 (0°、45°、60°),但不同的旋转角度并未对背景提示效应的迁移产生不同的影响,习得的背景提示效应均迁移到了测试阶段。因而可以推测背景提示效应中编码的内容不是 “视网膜图像”,可能存在更高级的空间编码方式。造成本实验与Chua和Chun(2003)研究结果不同的原因可能有二:第一,本实验将较为复杂的三维旋转简化为二维旋转,有利于个体在快速的搜索过程中对新的空间关系进行更新。第二,被试对场景进行编码的同时可能也加工了空间参照系的信息。本研究的视觉场景中提供了两种空间参照线索,首先,场景中T和L都朝向同一方向,因而组成他们的线段形成了互相平行和垂直的场景内在轴。有大量研究发现,场景内在轴(例如同一朝向)是能够作为空间参照信息促进场景记忆迁移到非学习视角 (Marchette&Shelton,2010; Mou&Mcnamara,2002);同时,场景外部的矩形边框,也提供了场景的环境轴。有研究发现,场景环境轴 (例如长方形地毯)能够促进场景记忆的视角迁移 (Kelly,Sjolund,&Sturz,2013;Shelton& McNamara,2001)。在测试阶段对场景进行旋转的同时,场景中物体的同一朝向和矩形边框也随之发生了相同程度的变化。这使得场景与内在和环境参照系的关系不变,从而使被试有可能整合视觉背景中的空间信息,从而得知场景进行了怎样的变化,以及自身与场景的相对位置,进而匹配旋转前后的图像。

背景提示效应能否迁移到变化了的视觉图像中,其反映的本质问题是,内隐记忆中的信息编码形式是机械的图像还是灵活的空间关系。已有的研究表明,背景提示效应中的记忆痕迹可能是基于具体的视网膜图像 (Chua&Chun,2003),这样的认知也符合传统研究中对内隐记忆缺乏灵活性的判断 (Dienes&Berry,1997)。然而,本研究提供了两种非自我空间参照信息,结果发现背景提示效应可以迁移到有规律地变化了的视觉图像上。背景提示效应能够迁移到新视角下,说明其加工过程不只依赖于视网膜图像,也存在着对空间关系的表征。或者说,在背景提示效应的产生过程中,即便是与搜索任务无关的视觉空间信息,也能被编码到记忆样例中去。这样的发现与前人的研究推测一致(Zang et al.,2016)。

然而,背景提示效应的视角迁移是由空间参照信息带来的吗?本研究并未能做出解答。同时,二维视觉场景虽然便于控制额外因素,但生态效度较低。未来的研究应该操纵不同水平的空间参照信息来探讨其对背景提示效应视角迁移的作用,以及在生态效度更高的三维仿真场景中对该问题做出探讨。

总之,与前人得到的内隐记忆是机械的图像记忆的结论不同,本研究以场景旋转的方式改变了视觉图像,并发现背景提示效应的内隐记忆信息能够灵活迁移到变化了的视觉图像中,为内隐记忆的灵活性提供了新的证据。

5 结论

在本实验条件下,可以得出以下结论: (1)在场景进行二维旋转之后,背景提示效应能够迁移到变化了的视网膜图像上。 (2)背景提示效应中的内隐记忆信息存在更高级的编码方式,而不只是机械的视网膜图像记忆。

杨治良,周颖,李林.(2003).无意识认知的探索.心理与行为研究,1(3),161-165.

Beesley,T.,Vadillo,M.A.,Pearson,D.,&Shanks,D.R.(2015). Pre-exposure of repeated search configurations facilitates subsequent contextual cuing of visual search.Journal of Experimental Psychology:Learning Memory&Cognition,41(2),348-362.

Brady,T.F.,&Chun,M.M.(2007).Spatial constraints on learning in visual search:Modeling contextual cuing.Journal of Experimental Psychology:Human Percepttion&Performance,33 (4),798-815.

Burgess,N.(2006).Spatial memory:How egocentric and allocentric combine.Trends in Cognitive Sciences,10(12),551-557.

Chua,K.P.,&Chun,M.M.(2003).Implicit scene learning is viewpoint dependent.Perception&Psychophysics,65(1),72-80.

Chun,M.M.,& Jiang,Y.(1998).Contextual cueing:Implicit learning and memory of visual context guides spatial attention. Cognitive Psychology,36(1),28-71.

Chun,M.M.,&Jiang,Y.(2003).Implicit,long-term spatial contextual memory.Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory,and Cognition,29(2),224-234.

Colagiuri,B.,&Livesey,E.J.(2016).Contextual cuing as a form of nonconscious learning:Theoretical and empirical analysis in large and very large samples.Psychonomic Bulletin&Review, 23(6),1996-2009.

Dienes,Z.,&Berry,D.(1997).Implicit learning:Below the subjective threshold.Psychonomic Bulletin&Review,4(1),3-23.

Goujon,A.,Didierjean,A.,&Thorpe,S.(2015).Investigating implicit statistical learning mechanisms through contextual cueing. Trends in Cognitive Sciences,19(9),524-533.

Jiang,Y.,Song,J.H.,&Rigas,A.(2005).High-capacity spatial contextual memory.Psychonomic Bulletin&Review,12(3), 524-529.

Jiang,Y.,&Wagner,L.C.(2004).What is learned in spatial contextual cuing-configuration or individual locations?Perception&Psychophysics,66(3),454-463.

Kelly,J.W.,Sjolund,L.A.,&Sturz,B.R.(2013).Geometric cues,reference frames,and the equivalence of experiencedaligned and novel-aligned views in human spatial memory. Cognition,126(3),459-474.

Logan,G.D.(1988).Toward an instance theory of automatization. Psychological Review,95(4),492-527.

Marchette,S.A.,&Shelton,A.L.(2010).Object properties and frame of reference in spatial memory representations.Spatial Cognition&Computation,10(1),1-27.

Mou,W.,&Mcnamara,T.P.(2002).Intrinsic frames of reference in spatial memory.Journal of Experimental Psychology:Learning Memory&Cognition,28(1),162-170.

Mou,W.,Zhang,H.,&McNamara,T.P.(2009).Novel-view scene recognition relies on identifying spatial reference directions.Cognition,111(2),175-186.

Reber,P.J.(2013).The neural basis of implicit learning and memory:A review of neuropsychological and neuroimaging research.Neuropsychologia,51(10),2026-2042.

Shelton,A.L.,&McNamara,T.P.(2001).Systems of spatial reference in human memory.Cognitive Psychology,43(4),274-310.

Shi,Z.,Zang,X.,Jia,L.,Geyer,T.,& Müller,H.J.(2013). Transfer of contextual cueing in full-icon display remapping. Journal of Vision,13(3),2.

Tomiczek,C.,&Burke,D.(2008).Is implicit learning perceptually inflexible?New evidence using a simple cued reaction-time task.Learning&Motivation,39(2),95-113.

Tsuchiai,T.,Matsumiya,K.,Kuriki,I.,&Shioiri,S.(2012).Implicit learning of viewpoint-independent spatial layouts.Frontiers in Psychology,3,207.

Tulving,E.,&Craik,F.I.(2000).The Oxford handbook of memory:Oxford:Oxford University Press.

Tulving,E.,&Schacter,D.L.(1990).Priming and human memory systems.Science,247(4940),301-306.

Willingham,D.B.(1997).Implicit and explicit memory do not differ in flexibility:Comment on Dienes and Berry.Psychonomic Bulletin&Review,4(4),587-591.

Zang,X.,Geyer,T.,Assump觭觔o,L.,Müller,H.J.,& Shi,Z. (2016).From foreground to background:how task-neutral context influences contextual cueing of visual search.Frontiers in Psychology,7,852.

Zellin,M.,Von,M.A.,Müller,H.J.,&Conci,M.(2014).Longterm adaptation to change in implicit contextual learning.Psychonomic Bulletin&Review,21(4),1073-1079.

The Influence of Scene Rotation on Contextual Cueing Effect

Li Shiyi1,Bai Xuejun1,Wang Yuwei1,Zheng Lei1,Sun Hongjin2

(1 Key Research Base of Humanities and Social Sciences of Ministry of Education,Academy of Psychology and Behavior,Tianjin Normal University,Tianjin 300074;2 Department of Psychology,Neuroscience and Behaviour,McMaster University,Canada ON L8S4L8)

In visual search,multiple combined appearance of a specific background and target position can promote search performance,namely contextual cueing effect.The current study explored whether the learned contextual cueing effect can be migrated when the two-dimensional visual scenes are rotated.After learning of the contextual cueing effect,3 group participants performed the same search task in the same visual scenes which had been rotated by 0°,45°,60°.The results showed that the learned effects were preserved in the testing phase.The result indicates that there is a more advanced coding mode in the contextual effect.

implicit memory,contextual cueing effect,mental rotation.

B842.3

2017-03-04。

天津师范大学博士研究生学术新人项目 (2016BSXR004)。

白学军,E-mail:bxuejun@126.com。