文似万斛水,人是千寻竹——品析苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》

2017-07-18文丨林天宇

文丨林天宇

文似万斛水,人是千寻竹

——品析苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》

文丨林天宇

■名师一课,一个小时左右中浓缩的可能是一生的积淀。若能用心体会积累,语文学习与考试将不再是难点。若你有特别喜爱或难懂的课文,尽管对我们吐露,名师的心血结晶将让你洞悉课文的奥妙。

文者采也,如其人,而人以文表。东坡先生在其诗文中写尽一生坎坷与旷达,千百年来的夜晚,多少心魂醉眠赤壁,伴月弄清影,只因想见苏子之为人。沧浪之水淘炼出遗世独立的风流之子,羽化登仙,去则远矣,有幸近身感知苏子风采的,如江上之客。如能于日常闲时,与之共对一盏、品竹论画、诗词酬答,又是何种人间情致?在苏子诸多亲友中,有一个颇为独特亦平凡的存在:文与可。此说怎解?只需品读一番苏轼为他写过的一篇短文:《文与可画筼筜谷偃竹记》(现编入人教版高中语文选修课本《中国古代诗歌散文欣赏》)。

文与可是苏轼表兄,同登文坛之友,尤以画著称,其画特以竹名世。《筼筜谷偃竹》是文与可画给苏轼的一幅墨竹图。元丰二年(1079)正月,文与可去世,同年七月,苏轼睹物思人而作此记,末段交代自己当时正“在湖州曝书画,见此竹,废卷而哭失声”。那么此乃祭文乎?如韩文公《祭十二郎文》大放悲歌、催人泪下者?非然,本文原是“载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也”。简言之,便是写写他俩往日彼此开开玩笑的言谈小事,并未刻意显山露水,内里却情真意切,涌流出动人的情趣与品位,也造就了它奇特的文理:表面纹路散漫,内在逻辑缜密。信手拈来,随物赋形;丝毫不做作,无招胜有招。

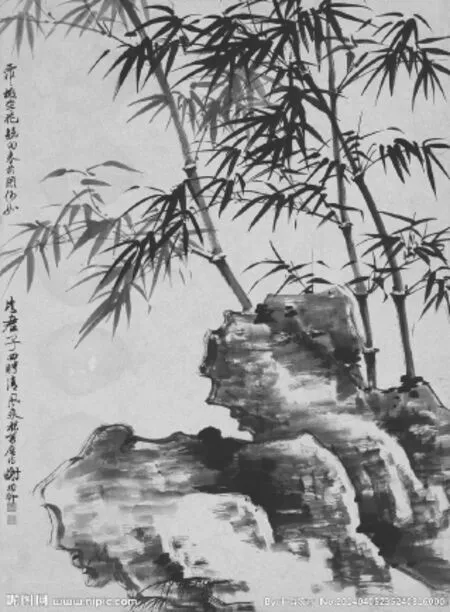

说是记“戏笑之言”,但开篇却不见文与可其人,也似与笑无关地论起画竹之道:“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。……今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?”其实,“笑”在此既凭对“今画者”的嘲讽而实现,画者“节节而为”“叶叶而累”的低级画法为后文与可的高妙法门做了铺垫并形成对比:“画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵即逝矣。与可之教予如此。”文与可虽未登场,人物内涵却已被侧面衬托出,他独特的画竹之法,使我们想见一个胸有竿竿翠竹、手笔干净利落的画家形象。而文与可所教苏轼的画法,不止于手法,精髓在于心法:先在心中成型所画对象的全貌,然后一气呵成;流俗的画者是机械地分割、一节一叶地堆累,病源是心眼所见也只局部之一节一叶。——这便是境界高低的差别,取决于心眼所观之广狭、心胸格局之大小。中国艺术包括中国画,都重写意甚于摹形,讲究象之神韵,神韵乃总体的气势,不由枝节堆砌、拼凑而来,哪怕是初破土的寸笋,更何况于君子修竹。文如其人、画如其人,是谓手笔一落,心胸自现,或胸有天地物我为一,或鼠目寸光牵强附会。开篇寥寥数句,借论画而展文与可技法之长,更在无形中奠定他的精神与人品的基调,使其神采超于浅薄世俗之外而卓尔不群。

或曰,此为苏子借与可自赞欤?有此问,苏子又一笑也,此第二笑便是作者自嘲:“予不能然也,而心识其所以然……内外不一,心手不相应,不学之过也。”在与表兄的比较中,苏子坦诚汗颜,承认自己虽得文与可之法,却手不应心,因为学不到位。用自己来反衬、凸显文与可在“学”的过程中所下的功夫——方法、道理说起来简单,而能否实现,还看能否让自己的生命精力在此领域中更多、更用心、更纯粹地付出——可知文与可的艺术人生是纯粹的。因纯粹而不染尘杂,因不染尘杂而心眼健全,心眼全而见竹之天地而得其道。下文苏轼进一步引用其弟苏辙对文与可的评论来证明与可之道,在苏辙看来,文与可画竹,跟庄周所寓言之庖丁解牛、轮扁斫轮一样,都是得生命之道的表现,寄托不同而已。当然,弟弟的说法是中肯的,但以东坡之情趣,自不免再付之一笑:“子由(苏辙)未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。”言外之意,老弟虽也领略出与可的真意,但与可真正的知心者,还是老兄我。如此正面地引用苏辙的言论,又从侧面微妙地再次衬托自己与文与可的亲厚非他人所能比拟。

写到“今画者”,写到自己,写到子由,凡笑者三,文与可“千呼万唤始出来”:“与可画竹,初不自贵重。”“不自贵重”者,美而不自知,不慕名与利也,天真名士,自然风流,不为世俗所累牵,只为竹画而沉潜,四字括尽高洁品性。然而世俗之滑稽即在于,一个人活出了他人所无法企及的姿态,你不自贵重,人群也会来簇拥你、吹捧你,进而包围你、利用你,想独清是难的。所以与可的正面出场并非“犹抱琵琶半遮面”的,而是裹着一帮小丑的喧嚣——四方之士大夫。有宋一代,文风甚盛,士大夫养尊处优,附庸风雅成气,便出现了这样的趣事:“四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门,与可厌之,投诸地而骂曰:‘吾将以为袜材’。士大夫传之,以为口实。”名气之大可见一斑,或许我们该庆幸的是,文与可懂得爱惜毛羽,并未被所在的士大夫群体攻陷,未因他人对自己的垂青而扭曲自我、变忘初心,更不以之为攀附夤缘的晋身之阶,否则其竹便沦为追名逐利、钻营取巧的工具,心气既折,神韵还能存几何?要以士大夫所携的求画之缣为织袜之材,虽不似陶潜“不为五斗米折腰”那般慷慨决绝,却也是对俗流的诙谐讽刺。——此为第四笑。

不自贵重,亦不慕他人,然而文与可不是寡情人,下文他与苏子的六封书信往来,记叙了二人情谊的相慰相投。第一封信,是文与可写信给苏轼,通知他自己已“甩锅”,要苏轼“接锅”:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城(苏轼所在地),可往求之。袜材当萃于子矣。”——打趣好友,看对方难堪,才是与可得意事,于是还斗了两句诗:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”看来文与可想象自己摆脱了纠缠重获自由,便欲抖擞精神,认真地来一次创作,且故意向苏子卖弄,说自己要画的竹有“万尺”之长。能言善辩的苏子便抓住与可自吹的这条辫子,在回信中反击调侃,说:“竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。”紧扣世间并无万尺之竹的要害,挖苦文与可自夸是为了谋利,请君入瓮,使他掉入自己挖的坑里。面对苏子的攻势,与可竟“无以答”,自承“吾言妄矣”,可见文与可是老实忠厚之人。到此与可本已败下阵来,可苏子再次回信,反而给与可铺台阶、打圆场,回护老友的脸面,说:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”暗中将竹子偷换概念为“竹影”,便化竹的实长为虚。与可不得不服了苏子的智慧,正说反说都有理,叹曰:“苏子辩矣”,而这一场竹长之辩不知不觉中激起了文与可心灵深处的人生感慨,使其又道:“然二百五十匹绢,吾将买田而归老焉。”轻描淡写一句话,内里却透露了文与可的人生状态与理想,也点出了普遍人世的深层矛盾:在名利场中谋生的与可,其心却是淡泊的,甚至是疲倦的,而这种非功利的心境,也造成了他现实中的困顿。试想一个每天宾客蹑足于门的太守,却需要为二百五十匹绢、买田的银子犯愁,是他太傻,还是太固执?而他越是淡泊,其淡泊的理想(归老)便越无从实现。

苏子打趣的二百五十匹绢之利,触到了其感伤处。人生到此,是否无奈失败?回想此生,精气纯粹地灌注于画竹上,拥有了什么,又失去了什么?终归需要给自己一个交代,于此之际,才有了该文核心载体——《筼筜谷偃竹》一图的诞生。文与可将此画赠予了苏轼,并正名道:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”此时与可之心是笃定的,实体长绢虽买不起,长竹虚势却画得出;且竹势万丈,是神韵之高,回观前文“画竹必先得成竹于胸中”之论,则与可落笔此偃竹图时,胸中天地有多高远宽广?若不淡泊于尘俗,又怎得此境界;今之画者、求画之人、名利贵重,又怎入得法眼。与可不多说,但愁困中的选择,在此竹此画中,已有了坚定的回答。文章读至此,方知苏子记画写人,实乃步步为营、时时回首,伏线千里而了无痕迹。

最后一封信,是苏轼给其筼筜谷所写的一首小诗:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙(竹笋)。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”惯常的调侃口吻,道其竹贱,羞人之馋,而人何以馋至食尽贱如蓬之竹笋?清贫。身为太守,却至于清贫。然而,清贫的是食物,是二百五十匹绢,是买田归老的银钱。与此同时,却富有了胸中千亩、万尺之竹。守得清贫而千亩在胸,便是对文与可人品的最好总结,竹便也成了其充实的精神、孤高的人格、旷达的心胸的依托与象征。文与可在收信当天,“与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案”。此最后一笑是文与可自笑,亦是与苏子的会心之笑。多少人世感慨、矛盾辛酸,非但不明言,还终以一笑置之,此乃与可为人,更是苏子写照。失笑中喷发的,是二人情谊对味、合拍的强烈共鸣。知文与可者,真唯苏子也;不是莫逆知己,怎得如此默契?人生得友如此当足,人生失友如此当哭。

纵观全文,不同的“笑”是表层纹路,不断蓄势,到文末而一转为“哭”,以乐写哀。“竹”为文章之针,串联全文,从文首论画竹之道,中途辩竹之长短虚实、画出万丈之竹势,交代出偃竹图的由来,后点明胸有千亩的意蕴;竹之针穿引的是文与可的人品,以及苏子和与可的交情,二人相互映照,又杂以子由、四方之人相缀。文与可人品的拨示是内在逻辑线索,亦是文心所在,如《宋史》所言:“与可襟韵洒落,如晴云秋月,尘埃不到。”苏轼此文妙在写人记画却不着重叙具体的人事经历,只用随意的笔墨信手点染,卒读似无章法,细品方能理出情思节点的相互生发,以及结构的前呼后应、曲折回环。苏轼曾称赏后生谢民师的文章“如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生”;他在《文说》中自评:“吾文如万斛泉源,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难;及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。”这两段话都借用了“水”做文章的喻体,水性的通达无阻、自然无碍既是苏子为文的追求。在《文与可画筼筜谷偃竹记》一文中,东坡的万斛泉水在渭滨竹林间奔涌,赋出不落俗流的灵魂,让我们看到可爱的与可与竹,听到苏子的笑与哭,既有其万丈之高峻,又得其平易与真实,奏出一曲至情至性的人间乐章。