千江寺渡口:四渡赤水最能展现长征精神

2017-07-18丨黄先荣

■丨黄先荣

千江寺渡口:四渡赤水最能展现长征精神

■丨黄先荣

遵义会议纪念馆(龚琴/摄)

20年来,三任总书记关于“长征精神”的概述竟一字不差

“长征”这词不难理解,但是,“长征精神”却是后来的事。

“精神”一词,是指人的思想、意识、思维活动的观念形态。“精神”作为体现一个时代人民的思想、文化、精神生活层面的主要载体,反映着这个时代最本质的特征,既有着历史传统的继承一面,也有着当时最重要的政治需求的一面。一旦某种精神被提出和渲染,就不可能为别的精神所代替和涵盖,即不能成为“通用名词”“装匡意义”。从时空上看,虽然互有重叠,却不能完全等同,必经具有相对的独立涵义。

我翻阅了数本关于“长征精神”的书籍(比如《长征精神论》《长征精神》《中国共产党革命精神史读本》《中国共产党精神建设研究》《精神的升华•中国共产党的精气神》《长征精神读本》等),都没有找到“长征精神”最早的源头究竟是谁、在什么时候提出并阐释了的。

也许,这正是长征精神应由许多人经过许多年的论说、评述与深化,才成为今天这个样子的。

笔者在撰写《长征与遵义新探》一书时,找到一些资料,关于长征精神,一般的说法是上世纪八十年代,最早的印证是1986年纪念长征胜利50周年时。中宣部、总政治部在宣传指导思想中将长征精神大体概括为“革命理想、革命英雄气概、艰苦朴素及群众关系”四个方面。在这一时期,理论界和史学界还未明确提出“长征精神”的概念,更未阐述其内涵,甚至很少用“长征精神”的表述,而笼统提“红军精神”。

1995年左右形成了对长征精神内涵的基本看法。在这一时期出版的专著中将其概括为:勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义气概;乐于吃苦、不惧困难的革命乐观主义精神;重于求实、坦诚自纠的独立自主创新胆略;善于团结、顾全大局的集体主义崇高品德。为了便于表述和记忆,在1996年出版的有关著述中还将长征精神表述为:特别重求实际的独立自主创新胆略;特别讲团结的集体主义高尚情操。其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。

应该说,党的九十多年历程中可以提炼出来的红色精神有许多种。但是,这所有的革命精神中,最有影响最具群众性的是“长征精神”。 “苦不苦,想想长征二万五”“一不怕苦,二不怕死”这些语汇,早就成为人民顺口而出的口头禅。试问,哪一个“精神”,可以让党中央专门召开大会来庆祝、纪念和阐释呢?

1996年10月22日,在纪念红军长征胜利60周年大会上,时任中共中央总书记江泽民代表党中央讲话,对原有关于长征精神的概括作了进一步升华。他说:

伟大的长征给党和人民留下了伟大的长征精神。这种精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主,实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高体现,是保证我们革命和建设事业从胜利走向胜利的强大精神力量。

十年后的同一天同一地(人民大会堂),时任中共中央总书记胡锦涛在纪念红军长征胜利70周年大会上发表了重要讲话,在阐述长征精神时,与江泽民的讲法一模一样,不多一字不少一字。

又过十年,习近平总书记10月21日在人民大会堂发表重要讲话,在阐述到长征精神时,所用词汇、标点符号、句式、语言与前一致。所不同的是他的通篇讲话,对长征这一伟大史诗有了更多的概括与阐述。

习近平指出:伟大长征精神,是中国共产党人及其领导的人民军队革命风范的生动反映,是中华民族自强不息的民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现。并提出“六个必须”,指出:“长征永远在路上”,“每一代人都要走好自己的长征路”,“回顾昨天的长征路,是为了走好今天的长征路,开辟明天的长征路”。

一句话,无论时代如何变,条件如何变,中国共产党一切为了人民的“初心”永远不会变;新的长征路上,理想信念是长征的核心,永远不能变!

长征虽为“3+1”,但中央红军长征始终是长征的标杆和标志

红军长征的内涵很丰富,它不简单地是突围、转战、打仗等,应包括三个方面的严峻斗争:

第一个方面是革命与反革命两种力量、光明与黑暗两种命运的大搏斗。中央红军以湘江战役、四渡赤水、强渡大渡河、飞夺泸定桥,最为惊心动魄。红四方面军以嘉陵江战役、名山百丈关战役和甘南的“岷(县、)临(潭)、舟(曲)战役”最为激烈。红二方面军的战斗以在云贵高原转战乌蒙山的大迂回作战和在陇南的“成(县)、徽(县)、两(当)、康(县)战役”最为著名。红二十五军以在河南方城独树镇和甘肃泾川王母宫塬的血战最为艰险。

第二个方面是在这场惊心动魄的搏击中,中国共产党内部的指导思想和政治路线有尖锐斗争。这个方面包括两个内容,突出地表现在两个系列会议上:一是与博古、李德的“左”倾教条主义的斗争。这以中央红军长征途中召开的通道会议、黎平会议、猴场会议和遵义会议最为关键。二是与张国焘分裂主义的斗争。这又分为两个方面:一是从两河口会议开始,到俄界会议,由以毛泽东为实际核心的党中央同张国焘的直接斗争;二是在红军总部随红四方面军长征后在阿坝会议和卓木碉会议上,由以朱德为代表的红军领导人进行的反对张国焘分裂党中央的尖锐斗争。

第三个方面是同极端恶劣的自然环境的生死博弈。红一方面军以翻越四川宝兴夹金山,红四方面军以翻越四川丹巴至道孚的党岭山,红二方面军以翻越从云南中甸至四川乡城的系列雪山,牺牲的指战员为最多。过草地是长征途中遭遇的最大的艰难险阻。三个方面军都经过了“水草地狱”,牺牲者更多。

这三方面的斗争和博弈,构成红军长征的基本内涵。

但是,因为长征的总指挥机关,即党中央、中革军委是在中央红军(红一方面军),故而,它的长征史是整个长征3+1中的标杆。也因此,中央红军长征中的两个最重大事件,即遵义会议和四渡赤水,也就成为长征史迹的两个光辉代表。

遵义会议当然是长征史上最辉煌最有影响力的事件,它甚至超过了长征史,成为中国共产党近百年里最重要的会议。然而,长征毕竟是远足,是征战,是以突围为主要特征的远征,会议只是一个方面,一段史存,它不能全面地、系列地展现征战;而只有一些战事、史实才能最具说明力的长征精神。

四渡赤水战役,最经典最直观最淋漓尽致地展现和反映了长征精神

党史专家石仲泉提到“中央红军以湘江战役、四渡赤水、强渡大渡河、飞夺泸定桥,最为惊心动魄”。

“湘江战役”是李德、博古当政条件的惨剧,诚然不具“最能体现”的特质;而飞夺泸定桥、强渡大渡河虽然十分惊世骇俗,超级典型,然而它们与四渡赤水相比,无论从规模、艰难,还是从时间长度、影响深远比,都略为逊色。

此外,还有爬雪山、过草地这样的艰险困境,前无古人后无来者,的确是十分形象的艰苦奋斗精神、是信念精神的再现,然而,在充分展示长征精神中的思想路线、群众路线(它几乎没有人民群众的参与)方面,依然是不充分的。

唯有历时101天,行程5000里,大小打了40多场战斗的四渡赤水战役,才能最好地体现和展示长征精神。

为了叙事的方便,我把3位总书记关于长征精神的表述,简化为:理想信念;抗日救国;思想路线;组织观念;群众路线等5个方面来言说。

1.理起信念是长征精神的核心要素。

“革命理想高于天”,对革命理想和革命事业的忠诚,正是使红军产生钢铁般意志和非凡斗志的根源所在。1938年4月,张闻天在给陕北公学学生的演讲中回答了这样一个问题:为什么二万五千里长征能够有这样伟大的影响呢?他回答说:原因就在于中国共产党在这次长征中充分表现出了为了自己的理想而牺牲奋斗与坚持到底的精神。我们的确曾经碰到了无数的困难,因难几乎是不能克服的。然而那时红军将士只有一个思想,就是无论如何也要为自己的理想奋斗到底。

四渡赤水期间,红军无根据地可据,粮食匮乏,休憩无所,以血肉之躯踏平坎坷成大道,靠的正是理想信念。张学良对他的部下说过,红军长征中有中心思想,大家都是带兵的人,拿给我们这些人去带,不说一年,带几天就散了!四渡赤水从青杠坡战斗中牺牲、走散五千之众(索尔兹伯里考证)外,余3万人不到,经过101天中的战斗又伤亡很多,到达金沙江时,还有2万余人,这一数字证明:红军没有散,靠的是对党中央对毛主席的信任,对共产主义理想的坚守!

2.为抗日救国不怕牺牲是长征精神的基本特征。

四渡赤水期间,红军留下了大量的标语,其中便有北上抗日、救国救民的内容,号召白军拖枪反水,过来一起抗日救国,并在此期间到处散发《出路在哪里》《中华苏维埃共和国十大政钢》;在《总政治部关于瓦解贵州白军的指示》中,明确提出“不打抗日红军,哗变拖枪当红军打日本”这样的话。在汇川区泗渡镇观坝村刘太云、毛成华两家堂屋里,还有“不打白军的红军,北上抗日去”的标语。

长征是革命英雄主义的集中反映。为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的革命英雄主义精神,是长征精神的基本特征。

3.思想路线是长征精神的智慧表述。

我们党、红军,懂得独立自主、实事求是是从遵义会议开始的。

遵义会议结束之后仅12天,四渡赤水战役的序幕就拉开了,红军在毛泽东为代表的新的领导集体带领下,坚决摒弃了李德博古主观唯心主义的军事路线,坚持以战场实际情况的变化来指导战争,敌变我变,不拘一格,“好像获得了新的生命”,最终跳出了重兵包围,为革命保存了有生力量。

在四渡赤水期间,虽然也取得了“遵义战役”这样的长征以来的第一次伟大胜利,然而,毛泽东也两次遇到了“街亭之失”,青杠坡、鲁班场两场战争让此后的毛泽东记忆犹新。当然,这两次败仗并非“全败”,青杠坡战斗,打不赢就走,不苦撑硬打;鲁班场战斗,为渡赤水河全军大佯动赢得了时间,茅台三渡是整个四渡中最主动最智慧的一渡。所以,即使是败仗,也闪烁着实事求是、一切从实际出发的党的思想路线的光辉。毛泽东称四渡赤水是他一生中的得意之笔,决然有这样的辩证思维使之深刻铭记。

4.组织观念严守纪律是长征精神的重要内容。

长征精神中的“顾全大局、严守纪律、紧密团结”的精神,表现为中国共产党成熟的组织路线的要求。这在四渡赤水期间的“常委再适当分工”中的几个会议里非常突出。

以毛泽东、张闻天、朱德、周恩来等为首的新的党中央,在与极其恶劣的大自然环境和敌人重重围困的斗争中,正确处理了党内团结中一个个重大问题。在坚持原则的前提下,广泛团结了党内犯错误的同志,从而保证全军先后走完了长征路。自长征开始到遵义会议时的党内斗争,再到四渡赤水后与张国焘分裂红军的党内艰苦斗争——全党表现出了很强的、以团结为重的精神,顾全大局,形成核心,共同对敌,胜利地完成了长征。

特别值得称道的是,犯有严重错误的党的总书记博古在明确了自己的错误后,思想上还没有完全转过弯来之时,仍然坚决服从组织决定,自觉以党的大局为重,把中央的团结放在首位。李德曾策动博古反对遵义会议决议,但博古没有同意,表现了很高的党性原则。党的最高权力的安全过渡与移交,正好发生在四渡赤水最紧张的关头,是长征精神最精彩的展现。

其他犯有错误的人也像博古一样,襟怀坦白,勇于承认错误,自觉维护党中央的团结。

遵义会议后,党中央以全新的面貌达到了空前的团结,形成了以毛泽东为核心的正确领导,从而确保了长征途中党的集中统一和红军的团结。此后,有的同志曾对遵义会议没有解决政治路线问题感到很不满足,毛泽东对此作了详尽的解释。在遵义会议召开时,尽管与共产国际失去了联系,但中共中央并没有因领导人发生重大变化而出现分裂,这不能不说是件幸事。(陈宇著《长征精神论》,蓝天出版社2016年10月第1版第156页)

四渡赤水期间,红军内部坚持官兵一致,团结互助,互相照顾,形成万众一心的坚强力量,服从党中央统一领导,紧密团结在以毛泽东为核心的新的领导集体周围,十分注重大局意识、核心意识,保证了战略决策的实施,成功地跳出了40万追兵的铁壁合围。

5.群众路线是长征胜利之本,是长征精神之母。

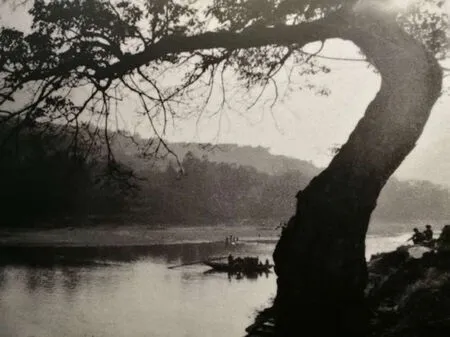

赤水河静静地流淌(龚琴/摄)

党依靠群众、组织群众的群众路线当然不是来自四渡赤水,而是在苏区、在井冈山时期就已形成了这样的光荣传统。“兵民是胜利之本”,也是长征胜利之本。

四渡赤水期间,红军通过《告工农劳苦大众书》《中国工农红军总政治部布告》等形式,宣传“三大纪律八项注意”,保护工农干人的利益,并且每到一地,就打土豪,分浮财,在茅台、土城、二郎滩等地开仓分盐,使群众看到了红军为民的宗旨,存盐的多数分给老百姓,红军只留一小部分自用,川滇黔三省百姓的利益得到充分保证,因此,仅遵义一地就有五千之众、扎西一地就有三千之众参加了红军。

被迫退出中央苏区,进行远距离的战略转移,红军从依托根据地作战变成高度机动作战,从巩固和扩大根据地变成开辟和发展新苏区,所处的环境和工作方式都发生了重大变化。在这种情况下,红军能不能像在苏区那样遵纪爱民,做好群众工作,争取广大人民群众的支持,不仅关系到战略转移任务的完成,而且关系到党和红军的生死存亡。因此,党中央、中革军委和红军总部始终把遵纪爱民作为事关全局的一项重要工作来抓。

对人民群众的财产秋毫无犯。每到一处,红军都张贴安民告示,都要给部队下达遵守群众纪律的命令。在进遵义城的布告中,竟然出现“不准随地大便”的规定,随后又在《红星》报中总结出以排为单位自挖厕所的经验。在炮火连天的战争年代,对群众利益能够想到如此细致入微,足见红军忠诚为民的根本态度。

长征途中,红军之所以能够在险恶环境中生存、发展、壮大,就是因为他们密切联系着广大人民群众。否则,要取得长征胜利是难以想象的。

四渡赤水应成为长征精神的范本

毛泽东的得意之笔也是长征精神的得意之笔,长征精神在四渡赤水中得到充分展示,更加升华了四渡赤水这一得意之笔的广义与深度。

四渡赤水战役,所以成为毛泽东一生中(而不仅仅在军事指挥上)的得意之笔,应该从军事斗争、军事谋略、军事路线的“狭义”中引申出来,而从整个长征过程和长征精神的结论中去提升之、升华之,这样,四渡赤水的经典性、唯一性、生动性,才能得到更为充分和完备的论述。

长征中,遵义会议决然是最精彩的一笔,而用以“检验”和“彰显”遵义会议成果的四渡赤水,由于它更为完整系统地淋漓尽致地体现了长征精神,所以说,它更应该成为我们研究长征和“长征学”的重头。

长征精神,不仅是党和人民军队优良传统和作风的高度凝结,也是后来的延安精神、西柏坡精神等革命精神发展的基础。作为中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高体现的长征精神,已经突破了时代和时空的界限,它不仅是当年红军长征胜利的根本所在,是中华民族精神中最为灿烂的瑰宝;更是今天我们党和人民建设中国特色社会主义的精神动力,是中国人民进行革命、建设和改革的宝贵精神财富。它还跻身世界文化之林,成为远征史上的绝唱!

一个国家,一个民族,没有精神力量不行。一个前进的时代,总有一种奋发向上的精神;一个发展的民族,总有一种积极进取的意志。建设中国特色社会主义,是一项亘古未有的事业,也是一项充满艰辛探索和创造的事业。伟大的事业需要伟大的精神,这种精神要与时代要求相结合,形成新的历史条件下的时代精神,这就是我们这个时代的人们“永远在路上”的长征精神。崇高的精神支撑和推动着伟大的事业,崇高的精神是伟大事业的灵魂,伟大的事业是崇高精神的结晶。

所以,我认为,也许用不着匆忙提炼和认定四渡赤水精神,因为,长征精神,其实已全面地在四渡赤水战役中彰显。四渡赤水精神,长征精神,是同一的、重合的,四渡赤水战役完美地、全面地展现了长征精神。