寻根、重述历史和“经典”

——从域外博士学位论文对莫言研究现状谈起

2017-07-10顾江冰

顾江冰

(首都师范大学文学院,北京100048)

寻根、重述历史和“经典”

——从域外博士学位论文对莫言研究现状谈起

顾江冰

(首都师范大学文学院,北京100048)

作为首位中国籍的诺贝尔文学奖获得者,莫言不仅在当代文学史上具有重要影响,其作品在中文之外的各个译本也为西方认识中国文化、了解文学创作提供了重要的参考。国(境)外对于莫言的关注研究在各类评论文章、公开讲座、硕博学位论文中日趋提升,虽然有“趋同”情况,但从域外对莫言及其他中国作家的研究中也看到了评价新时期小说创作的别致思考。

域外;莫言;寻根;历史记忆;经典

作为出生稍晚于新中国建立,成长在“红旗下”的作家,莫言用他笔下的“高密东北乡”承载了广袤中国的文化和历史缩影,涵盖农民的生活困苦、城市的骄奢淫欲,土地之下蕴含的神秘力量和沿袭千年的神话传说。莫言所潜心打造的,并不是简单地摹写福克纳,重建中国版“约克纳帕塔法小镇”,而是以对土地文化的情愫引发民众对生命力的潜心寻回和从异化中觉醒。诺贝尔奖官方的颁奖词准确地定义了莫言的创作指向:“他扯下程式化的宣传画,使个人从茫茫无名大众中突出出来……莫言的故事有着神秘和寓意,让所有的价值观得到体现”[1]。莫言的创作既有奇诡瑰丽的想象,也有对民众苦难的写照,他从自身境遇出发,在集合中国民俗资源和西方魔幻现实主义笔法的基础上,呼唤蓬勃生命力的勃发,也对“种的退化”和子孙生命意识的萎缩提出了严厉质询。在莫言作品被当代文学史纳入经典化的历程中,笔者也关注到英文语境的研究者对中国现当代作家的研读思考。从1980年代作品被翻译至海外到获得2012年诺贝尔文学奖,经“GALE Literature Resource Center”(盖尔文学资源中心)检索后发现,以数量为统计标准,中国作家里受关注程度最高者为鲁迅,各类文章(论文、传记、作品概述、新闻)等共590篇,其次为莫言327篇(另有中国知网提供的5篇英文文献未被收录)。在Pro Quest国外学位论文检索平台上也有全部或部分将莫言纳入中国文学现象研究领域的博士论文,港台高校也不乏零星的学位论文面世,国内对莫言作品海外译介的研究成果显著,但对域外学位论文的研究情况却不多见。因为可提供公开下载查阅的域外硕士学位论文样本较少,笔者将从博士论文的研究为切入点,抛砖引玉地对莫言在英语学位研究中呈现的各种表象提出一些浅薄看法。

一、从“寻根文学”中追溯传统的力量

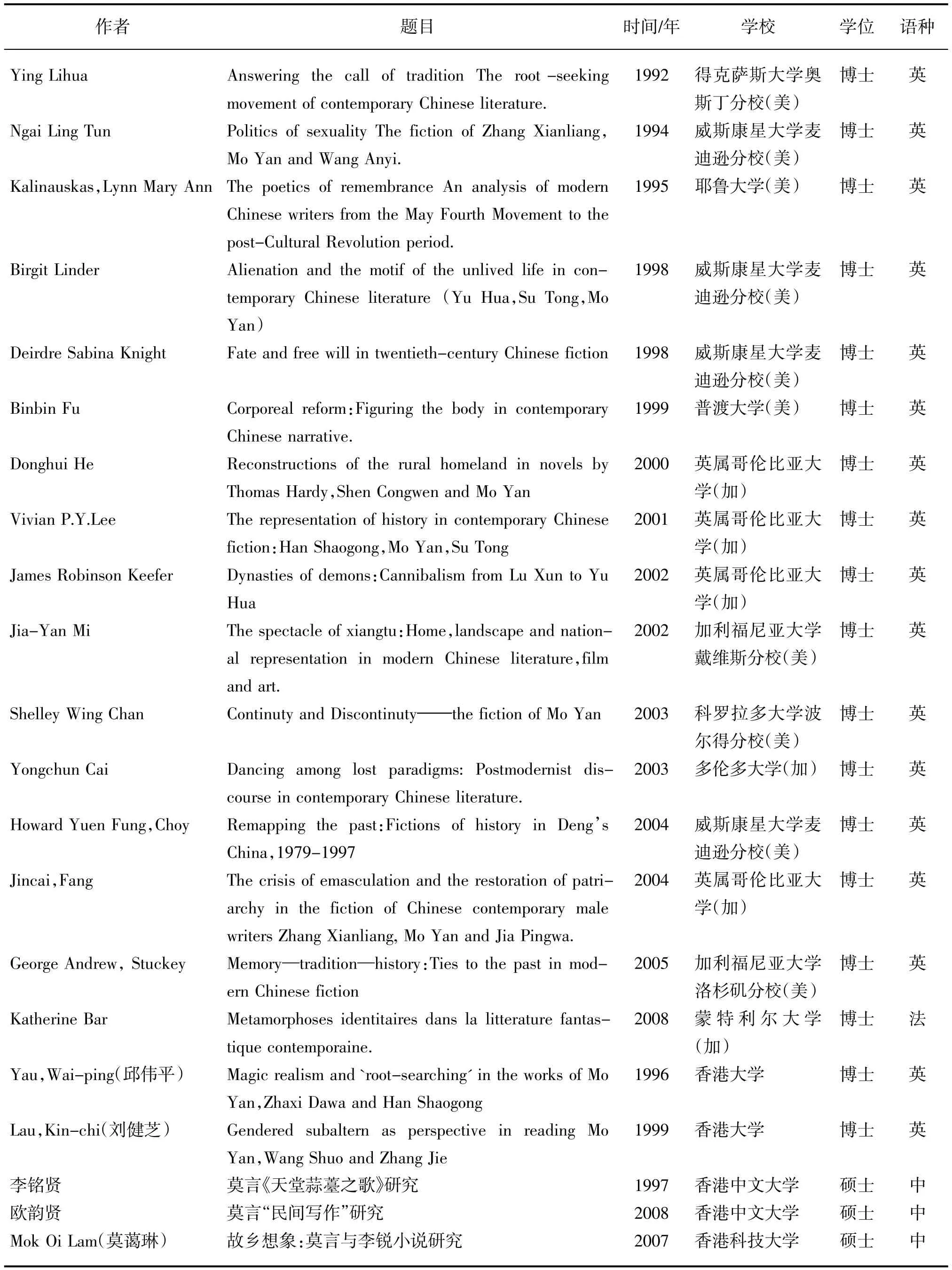

据Pro Quest学位论文检索平台和香港、澳门、台湾高校论文数据库①据台湾博硕士论文知识加值系统统计,以“莫言”为题目的硕士论文情况如下:台湾政治大学2篇、台湾师范大学2篇、中兴大学4篇、中山大学4篇、佛光大学2篇,成功大学、铭传大学、高雄师范大学、台北教育大学、玄奘大学、彰化师范大学、淡江大学各1篇(均未开放下载),中山大学博士论文1篇(未开放下载),澳门大学相关硕士论文4篇(未开放下载)。的统计,截至2017年,以“莫言”为全部或部分研究对象的博士学位论文有19篇,硕士论文28篇,其中部分提供公开下载的学位论文见表1。

孟繁华曾指出,“寻根文学”在精神向度上仍然是世纪之梦的延续,“它的启蒙角色的意识依然强烈地存在,它的文化使命感里仍然隐含着鲜明的百年传统的内容。”[2]“文革”的创伤刚刚消逝,伤痕文学用控诉的笔法否定了十年混乱时光给普通人身心造成的伤害,更是否定了“极左文学路线”,然而中国的现实问题并不能简单地从伦理和现代社会制度层面得到解决,冷静下来的作家意识到从“重塑民族的自我意识”中发掘构建现代民族国家的必要性,在伤痕文学之后,寻根文学试图重新用寻回民族性、确立人生存空间,实现人的全面解放为议题。“认为规范化的文化传统里存在太多惰性因素已经阻碍了历史的发展和社会的进步,而规范之外的荒村野地和少数民族文化里,却燃烧着明亮的火焰和强悍的生命气质。”[3]102王安忆的《小鲍庄》、韩少功的《爸爸爸》、阿成的《棋王》、郑义的《老井》等将生命的仁义、愚昧和智慧通过孩童或成人的行动提出了民族文化“根”在何处的思考。而莫言的《红高粱》以展现高密东北乡祖先不竭的生命动力和对“种的退化”的思考也被纳入了“寻根文学”的范畴。通过研读上述学位论文,我们看到国外学者在研读、分析中国文学现象时,处在历史节点的“寻根文学”多次成为研判影响后期文学发展的重要因素,诸多作家籍此开始了“回归传统”的探索。

表1 以“莫言”为全部或部分研究对象的博士学位论文

Ying Lihua的论文Answering the call of tra原dition The root-seeking movement of contemporary Chinese literature(《回应传统的召唤——中国当代文学中的“寻根运动”》)是目前可查的国外首篇将莫言创作纳入研究领域的博士论文。作者认为,韩少功与“寻根文学”的联系多数是从他的神话形式般的个人体验出发,而莫言则依靠亲身体验的乡村经历来寻找文化的“根”。他用“高密东北乡”作为原型,将“莫言”这个作者放入了小说文本并赋予他“共时历史的见证者”身份,这一举动让文本看起来更具有亲和力。而且他以“农民作家”自居,“把根深插在中国贫瘠的乡村大地上”[4]。莫言的寻根小说既私人化又包含强烈情感。《红高粱》展示了作者对原始生命力的尊重,但《红蝗》则激化了世间色彩和叙事之间的矛盾。莫言天马行空的想象力、反传统的写作思路和个性使然的美学风格也为文化的传承提供了空间,他也是仅有的使读者相信小说的虚构是通过话语的自我参照介质所生成的作家。

也有论者从“身体层面”展开对“寻根文学”的研究。Binbin Fu的论文Corporeal Reform:Figuring the Body in Contemporary Chinese Narrative(《肉体的变革:当代中国叙事中的身体展现》)认为,韩少功、莫言、苏童等是在“寻根文学”和“先锋小说”中把身体当作可选要素的作家。他们用身体狂欢和荒诞的书写笔法颠覆了主流历史,并定义了一种新的“时空体”模式。无论是“寻根”还是“先锋”,它们代表了一个重新想象的文化历史时空,用自主审美的渴望发现埋藏在官方历史中的“国家话语”。而莫言用《红高粱》的家族传奇开拓了民间历史的书写,用一场“民间狂欢”标志着现代主义的寻根向后现代主义的先锋的过渡。作者认为,韩少功的“丙崽”无疑引导了一个新的历史写作趋势,让后来的作家远离正统并重建自己的时间和空间概念。莫言则提供了一种魔幻现实主义模式的叙事,寻根者藉此开始了丰富且复杂的“寓言式”民族寻根之旅。莫言所构建的男性主体——余占鳌是对官方意识形态话语的颠覆,不过作者认为,这种颠覆未尝不是一种前现代主义下的“乌托邦式冲动”。《红高粱》不仅是一个与所有人物直接相关的自然环境和事件,而且是原始精神的一个组成部分。酒、汗水、血液甚至奔放的性体验,都浸染了红高粱,使得高粱的生长充满了雄性的狂放气质。这种原始精神不局限于人类的领域,而是指向一个宏大的“世界观”,身体成为人类、植物和动物之间彼此连接的原始纽带并且通过交叉建立的规范而从容变换。

在港台学者眼中,“寻根文学”的作者们思考的是文化根源的异质性——将神话、民俗和少数民族文化纳入到写作中是“被认为是在与西方现代主义的技术实验后对中国传统美学的回归”。邱伟平的论文Magicrealismand‘root-searching’inthe works of Mo Yan,Zhaxi Dawa and Han Shaogong(《对莫言、扎西达娃、韩少功的魔幻现实主义及寻根研究》)分析了“后文革”语境下的寻根文学从魔幻现实主义中吸取的要素。作者认为,《红高粱家族》是莫言创新写法及对历史作出承诺的结果,本书通过现实主义和魔幻想象之间的相互作用解构了主要的意识形态,通过重述历史以求对文化秩序边界的摸索。诚然,莫言借鉴了《百年孤独》和《喧哗与骚动》,《红高粱》的叙事在过去、现在和将来频繁穿行,并列一些异质元素,为读者制造陌生化的效果。莫言通过并行的一系列密集元素回溯了历史。《红高粱》作为一部以抗日战争为背景的小说,试图实现对历史新的理解,它就像《百年孤独》一样解构了正统的阐释方法和主导思想,叙述者重写历史的尝试构成了一个循环的叙事运动。荣耀等身的祖先被无法解决的矛盾所困扰。莫言用幻想改变了文学常规。《红高粱家族》是一种对已经消失和被遗忘的、处于压抑的声音的重新发现,并且用魔幻现实主义证明“奇幻”的真实存在,也因此颠覆了公认的社会规范。

二、“后文革时代”的历史书写

许子东在评价《蛙》时认为,《蛙》和《兄弟》的共性是“将‘文革故事’戏剧化甚至‘模式化’为暴力批判、畸型性欲、血肉细节、受难悲情等‘典型’画面,然后将这个血肉悲情的故事直接和今天的畸形繁荣的放纵场景拼贴并置”[5]。作为一种接续变化,1970年代末至1980年代从伤痕到反思,从改革到寻根,从先锋到新历史,文学上竞相“百花齐放”,这个时代除了接受改革开放带来的吐故纳新,也在努力摆脱“文革十年”思想的束缚,在摆脱意识形态之时又要面对物质狂欢带来的引诱,力图坚守精神阵地。“在缤纷书写元素的绑、解之间,后‘文革’时期文学让我们看到以身心自由为共同目标的省思与求索”[6]。莫言80年代以来的创作则更多地放弃了正统史观,将历史书写向着个人化方向转变,个人的欲望、心理变化让历史的发展充满了较多的不确定因素。过去的历史始终依靠生活在当下时代的作者诠释,对这种现象的解读在相关的博士论文中也可见一斑。

Deirdre Sabina Knight的论文Fate and free will in twentieth-century Chinese fiction(《20世纪中国小说中的命运和自由》)关注了从晚清吴趼人、刘鹗的“谴责小说”到1990年代的“新写实小说”。作者使用了加里·萨乌尔·莫森的理论,即预设前提(foreshadowing)、事前控制(backshadowing)、强调未知(sideshadowing),把莫言的创作也相应地分成1949年前的中国乡村描述、1949年后的中国乡村及1949之后的城市生活。经历了文革生活的五六十年代生人作家,像莫言、苏童,均在书写历史时运用了写作技巧,以求重述中国经验并反抗决定论。莫言创作中的自由意志、强迫性、宿命论、自我决定论等因素都多于同期作家。“强调未知”的理论为解读《红高粱家族》在排异、未知因素、发现以外和挑战决定论方面提供了支撑。通过将过去、现在和将来的混合,莫言让人物从简单的因果联系中出离,介绍一种对人性思考的进程和决定阐释自由概念所必需的连贯性。并且当人物落败于目标时展现出了世界的混杂,作者展示出了人物取而代之的可能性但又否定了他们的行为。莫言试图理解人的生存经验,但不追索任何关键的终极目的或宿命论的范例,从《红高粱》的结尾和最后的独白看到莫言的深思和预设伏笔的呈现。

Vivian P.Y.Lee在The representation of his原tory in contemporary Chinese fiction Han Shaogong, Mo Yan,Su Tong(《中国当代小说中的历史陈述——以韩少功、莫言、苏童为例》)中认为,三人的文本主要被看作是反映和重新思考中国历史的文化隐喻,背离了“十七年文学”和“文革创作”的“乌托邦构想”——暨革命历史小说的丰功伟绩,这种转变也代表了中国文化想象力的重大变化。而后现代主义的盛行,也把现代文化注入到新的颠覆流中,极大地促进了超越社会、政治、性和文化界限对现有价值观类型进行彻底重新思考。作为莫言来说,他把历史中的幻想和现实交织在一起,《红高粱家族》和《食草家族》是富有戏剧性地将一个充斥英雄和混蛋、浪漫和情欲的家庭历史故事以及最重要的人类物种的“权力”通过自然和社会解体。莫言以丰富的想象力怀旧历史,神话和真相之间有意识的戏剧化是一种修辞手段和复杂的认知模式,而以第一人称叙事则体现作者的主动改变。这两部小说中,叙述者作为一个英雄家族的后裔,热情地渴望通过一个富有想象力的回忆,与他的祖先进行精神团聚。莫言对过去的怀旧想象并不是为了重建一个“乌托邦”或“黄金时代”,相反他经常提请注意他的主角的性格缺陷,理想主义与莫言分道扬镳。叙述者的思维与现代化和工业化相连,在此理解下的“英雄”和“混蛋”也是历史的代理人及受害者。

《食草家族》中先辈的道德缺陷成为后代的永久胎记,蹼膜的遗传让后人天生背负“原罪情结”,自然灾害被视为生命周期的一部分,因此比人类的失败更具破坏性。作者利用历史和文学先例创造一个超现实主义的,虚构的景观——《酒国》——一个集体寓言(a collective allegory),在一个完全道德荒诞和精神破产、人物变形的世界中,历史衰落的画面再次浮现;《丰乳肥臀》中的上官鲁氏作为女性气质的象征,超越了贞洁和性的常规观点,并在生命的神圣性方面重新定义道德。在本书末尾,莫言再次以“红高粱”末尾的方式向他的英雄祖先致敬,这段时期是莫言用特殊母亲原型所构建的历史,他对艺术和现实的视野的进一步改进,也是小说作为一种对文化剥夺的精神救赎。它证明了历史衰落既不是遗传性的也不是“自然的”,而是在人类历史上残酷的曲折和转折中发现的,个人无法控制的。

Howard Yuen Fung,Choy在Remapping the past:Fictionsofhistoryin Deng’sChina,1979-1997(《重映过去:邓小平时代的历史小说》)中提出,经历了“文革”的创伤,对历史的“重写”成为了1980年代(邓小平时代)的一个突出的文学现象,这是一个“一方面重建人文主义,一方面释放过去十年积累下的不公正的必要时期”。对建国初的文学创作的颠覆直到1980年代中期才出现,革命史学的“神圣性”在很大程度上被削弱了,文学转向“偏离和削弱重大历史事件的影响”①转引自陈思和《碎片中的世界和碎片中的历史——1995年小说创作一瞥》,出自《中国当代文学关键词十讲》,复旦大学出版社2002年版,第220页。,从历时历史学转向同步历史学,强调历史的空间维度而不是时间维度的叙述策略,关注历史发展和周期性到区域和家族历史的部分。“历史的小说”不仅仅指文学脉络,也指向已知的一种历史学的行为。作者认为,寻根文学和新历史小说,两者都是在国家史学主导之外的叙事模式的实验。新历史小说并不力求通过艰苦的事实研究来“恢复历史真相”,也不试图消化叙事主题,以使历史叙事看起来客观和可信,它呈现个人经验,感知,最重要的是历史的想象,所以他们的记录不受时间和空间的限制。然而在《红高粱家族》中,第一人称叙述者在不同时间发生的场景之间自由地来回移动,并从各种角色的观点来说明事件和情况的所有细节,“我”利用父亲作为一个启发者,他不仅能够看到他父母视野下的万物全貌,而且能够追逐“我爷爷”的想法,甚至感同身受。

莫言的新历史小说首先将爱国主义与党派分离。将民族历史重写为家庭浪漫,不仅体现了百年中国的沧桑,而且还通过个人对具体事件的看法解构了政党、国家利益的根本原则,如《丰乳肥臀》里日本军医为上官鲁氏接生、反思建国后实行的土地政策、上官家子女的生活。这种文体的转变表明,现代国家在身体、精神和道德素质上普遍衰退。无论是“马桥村”还是“高密东北乡”,都是作为个人记忆的中心,当地人的记忆和民族历史之间的界限模糊了家庭和地区的历史。“区域浪漫”和“家庭寓言”已经成为1980时代历史小说的主要形式。

刘健芝的论文Gendered subaltern as perspec原tive in reading Mo Yan,Wang Shuo and Zhang Jie(《阅读莫言、王朔和张洁:以性别分析为视角》)认为,三位作家在不同时期用各自的叙述话语同官方意识相悖,以此阐释“历史的真相”。三人都有非常具体的人生经验,代表了特定一代不同观点和条件,他们的作品,表现出他们对自己改变的表象的不受约束的感觉,包括他们对历史的处理、男性气质的彰显和他们的性别表示。

作者认为,莫言把城市定格为一种环境的异化。农村成为一个对现有的政治和经济不平等的隐喻,莫言和王朔不同,他是深深依附于土地,深知农民生活和他们的疾苦。对莫言来说,男性世界是混乱、矛盾和幻灭的。女性世界是理想化的,更多作为一个“乌托邦”存在。莫言的一些写作类似于“小说界革命”,明显颠覆主流话语,莫言曾解释过,历史在某种意义上是一组传奇故事,其过程中的历史人物和事件在民间社会是一个流通、传奇的过程。因此,针对重大的“历史”事件,小说试图通过“混乱和混乱的事情”,使他的“谎言”可能“比真理更真实”。《红高粱》中“我爷爷”和“我奶奶”作为历史的边缘人物,无论做出多少贡献在历史上都是匿名的。作者在“我奶奶”牺牲的最后时刻用长段落记叙她的喜悦和痛苦、她的自由和大胆。“我奶奶”有一个坚强、勇敢、无耻的女人的所有品质,闪耀着激情和魅力。“罗汉大叔”代表了普通的爱国者,在面临“剥皮”酷刑时坚强不屈,而尸体在执行后的夜晚“消失”,减轻了叙事的悲剧性沉重。

莫言创作的许多人物保持了“沉默”,“拒绝交流”意味着“遗忘”的可能,作为目击者受到的折磨在某种意义上比受害者更甚。莫言书写了大量丑陋、罪恶、暴力,用“非理性”肢解了“精英文化”(elite culture)。脱胎于现实的《天堂蒜薹之歌》,由于政策的错误导致农民的蒜薹滞销,生活在底层的“高羊”(意寓羔羊)和《生死场》里的“二里半”有些类似,他们的反抗仅从自身境遇出发,并没有上升到国家意志,而一个温和善良的农民在反抗时极易爆发出惊人的力量。这部小说也引起了评论界对“民族主义”立场的思考。

三、趋向经典——继承鲁迅的“衣钵”

黄怀军指出,古代“经”和“典”本为二词,《说文解字》里有“经,织也”,段玉裁后来又释之“三纲五常六艺,谓之天地之常经”,也就将它定义为为人行事的根本道理和行动指南。“典”则为传授准则、规范、法令的书籍。[7]217经过20世纪现代白话文对文言文的改造及建国后现代汉语的普及应用,在官方出版的《现代汉语词典》定义中,“经典”合二为一,指向传统的具有权威性的著作。而在西方拉丁语体系中,经典“canon”则是从希腊词语kanon中延伸,从“表格、目录册”的意义发展至定义《圣经》等教会读物,最终“被认定归某个特定作家创作的世俗性作品”[8]59。艾布拉姆斯同时指出,虽然作家或作品被称为经典——其产生的过程会始终伴随争议和混乱,但文学经典则是非官方的、非确定性的公众共识的产物,“经典作家(作品)会对其他作家的作品产生持久的影响”[8]59。而在哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)的眼中,“经典”的标志是“陌生化”,能够保持其特性不被世俗同化,甚至于在历经历史长河洗礼后还要主动或被动地卷入当下与通俗文学无休止的竞争中。而经典的确立也就为作家们的天才与平庸划出了模糊的、需要时间长期检验的界线。

然而,对“文学经典”的评价和定位不能僵硬地作出一劳永逸的评价,评判标准和原则总是随着时代的变化而主动地改变,佛克马(Douwe Fokkema)认为,西方文学经典起始于宗教文化的传播,在中世纪经历了文艺复兴带来的非拉丁语系(希腊语)文化冲击后,艰难地摆脱了“旧有经典所传达的世界知识、一脉相承的修辞规则和道德标准”,他认为的文学经典“很有价值,用于教育,而且起到了为文学批评提供参照系的作用”[9]50。当宗教的桎梏逐渐放松,“经典”脱离官方的话语体系,主动把定义的话语权交给民间时,它就必须面临着民间多元文化因素的审视、受众不同的接受程度和认知水平。这也为经典的留存埋下了复杂曲折的伏笔。文学经典以其在接受过程中逐渐具备的“权威性、稳定性和开放性”,当仁不让地承载着社会政治文化的全景,是社会时代变动、人物精神升华的实时记录,以其长久的社会影响力和时间印记对潜在读者提供说教的可能。在“新文化运动”及鲁迅、陈独秀、胡适、周作人等干将的努力下,现代中国较早地从思想、文学上开始了对西方和自身传统文化的定位,在如何“扬弃”中产生了诸多思考现实、追求理想、经过历史长河积淀后至今可称之为“经典”的作品。

无论是对中国现当代文学还是莫言本人,鲁迅及其创作文本无疑是“文学经典”一般的存在,鲁迅对现代中国文学、社会、思想等问题的深刻洞察时至今日尚难以望其项背。他的小说“不仅成为‘中国文学现代化’的先锋性和奠基性作品,而且由于被引入一个更广大的社会和历史的理解结构而合乎事实和逻辑地成为一种关于中国革命的意识形态……成为后人无法超越‘须仰视才见’的现代文学经典。”[10]即便是从域外研究情况看来,鲁迅依然是域外学者研究现代中国文化现象、文学创作所关注的最重要中国作家。而1990年代随着莫言作品在海外以众多语种翻译出版,莫言小说中确凿无疑的民族国家观念和对社会制度的显性批判也引起了“莫言创作是否继承鲁迅”的相关思考,并在一些博士论文的章节中得到验证。

Ngai Ling Tun在Politics of sexuality The fic原tion of Zhang Xianliang,Mo Yan and Wang Anyi(《张贤亮、莫言、王安忆小说中的性政治》)中认为,鲁迅奠定了现代中国白话文小说的地位,用“阿Q”形象地塑造了中国的孱弱国民形态,它同时也是以寓言的方式阐释中国的文化精英——在面对中国艰难的社会转型所产生的沮丧和挫败感。在阅读莫言的小说时,甚至可以得到在读《阿Q正传》的感觉——过度阐释、“质朴”偏好的怪异现实主义、视觉上的污秽效果带来的“审丑”体验和艰涩的阅读感受。鲁迅希望“唤醒铁屋子里沉睡的人”,阿Q只是鲁迅创造出来指代中国黑暗社会的幻影;莫言用人(罗汉大叔)在面对可怕酷刑时的蔑视来作为“唤醒国民”另一种回应。从“阿Q”到高大全的“同志”,这两个不同的图像之间有一个共同点:两者都被使用他们的创造者作为符号,强调他们的着力点或意识形态教条。只有到了“丙崽”的时刻,当代作家才开始反思文化“根”的所在。莫言用《红高粱》将读者带入到一个充满初始情欲、生机盎然的植物,动物和人类之间没有层次差异的世界。红色高粱、植物和动物生命归属的拟人化使它们放大了对人类的依存程度。莫言的怪诞感觉,也表现在修辞和内容之间的冲突里,有助于在“家族传记”中带出矛盾的事件性质,在感官体验的“不协调”中达到融合。鲁迅和韩少功倾向从知识分子角度看农村,莫言则始终保有“农民的视角”,通过来自民间的话语定义他的写作。

在The poetics of remembrance An analysis of modern Chinese writers from the May Fourth Move原ment to the post-Cultural Revolution period(《对现当代作家的记忆诗学分析——从五四到“后文革”时期》)中,Kalinauskas,Lynn Mary Ann分析了“创伤记忆”为作家创作提供的可能,提出了国家和“个人历史”的分裂。当代作家的创作多受到鲁迅的影响(inadvertently remember Lu Xun’s paradigm)。然而作者也指出,莫言的《白狗秋千架》却是对鲁迅《故乡》的质疑,鲁迅强调他与过去的分裂,而莫言则像“寻根文学”强调回到过去的必要。这种“创伤”是现代中国文学中记忆叙述的驱动力,作家关注来自历史事实的“悖论”:历史背景(过去和现在)的重要性不能被破坏或转移,并以许多形式出现;作家不是试图夺回或创造一个田园诗般的过去;他们正在努力了解过去的恐怖并尝试参与回归。“高密东北乡”是土地、生命和生育的象征,它也是一个多变性和异化的故乡的象征。当鲁迅描写童年时会有一个温情时期的回忆,如《故乡》《社戏》,孩子看不到成人的痛苦。成年叙述者留存一个理想化的童年。所以,鲁迅会大声疾呼“救救孩子”。而莫言笔下青年和希望永远不会携手并进。他的孩子们是50年代-60年代末受迫害的小人物,他们既不希望,也不代表希望。他们的存在是一组折磨过去的事实——《透明的红萝卜》里的缄默、《枯河》中的死亡,不乏鲁迅笔下的“看客”身影。

在Dynasties of demons:Cannibalism from Lu Xun to Yu Hua》(《恐惧的时代:从鲁迅到余华的“吃人”阐释》)中,James Robinson Keefer认为,与沈从文相比,莫言的写作更接近鲁迅——在用一贯极端形式的心理和身体暴力形式质询世界,莫言与鲁迅之间有清晰的话语联系——权力、暴力和冷漠;祥林嫂、孔乙己等死于社会的冷漠,阿Q死于“革命”的暴力胁迫;鲁迅说在儒家经典的任何地方都能看到“吃人”二字,是一种对秩序的审视与权力政权的思考。莫言将个人的冷漠取代了社会层面上的冷漠,并思考其范围的深刻与普遍,如《枯河》《金发婴儿》。而在《红高粱》中,莫言一面是歌颂(余占鳌、戴凤莲、豆官等民间力量的存在),一面是批判(杂种高粱丛生的家乡)。但在新的社会秩序下,莫言的思想和精神仍然没有得到满足,他辩证地讨论了传统价值观,将个人的自由意志寄寓给了自然界的野性力量。

目前可知的域外学位论文中,Shelley Wing Chan的Continuty and Discontinuity:The fiction of Mo Yan(《论莫言小说的连续性与非连续性》)是唯一一篇以莫言小说为专有对象的研究论文。在葛浩文的指导下,作者提出莫言小说框架的构建革新延续了鲁迅为代表的“五四”小说,莫言用两部主要的历史小说《红高粱家族》和《丰乳肥臀》继承了鲁迅对历史的批评。他的思想有悖官方的正统话语并试图“问题化”历史,在旧的历史小说模式中颠覆惯性的善与恶“二元对立”模式,用无处不在的“第一人称叙述”呈现了一种对历史的“偏见”,使得叙述者的“可靠性”产生了疑问,但正契合了“元复合”小说的特征。

作者认为,同1980年代的其他作家,如格非、苏童、李锐相比,莫言是唯一一个有自我意识,从根本上质询革命历史主义历史观的人。“高密东北乡”里余占鳌的野性力量勃发,一定程度上契合了“毛主义”的父权观念。但在《丰乳肥臀》中,上官鲁氏背后的“母亲”形象则颠覆了所有男性的正统英雄观,这些男性也被作者无情地嘲弄。莫言在小说中综合了西方的“公历”和中国的“农历”,综合了生育的“杂交”,也指向了对正统和庄严历史的嘲弄。就像《红高粱》末尾指向的是以杂种高粱遍生为代表的“高密东北乡”,《丰乳肥臀》里歌颂“母亲”的伟大,是对男性精神的否认或对男性气质丧失的确认。从“崇尚喝酒”的孔武有力到“从未断奶”的恋乳病态,莫言对民族历史的怀疑和讽刺都在“种的退化”中予以显现,让他继鲁迅之后,目光对国家和国民在历史、文化、社会、政治多重表象之下的思考变得更加深邃。

四、结语

20世纪初期的新文化运动为古老中国的重生带来了文化上的新鲜血液,“新的意识形态系统开始出现的根本标志,是建立在血缘基础上的道统宗法体系的崩溃。国家不再是‘家’的放大,在承认个体独立价值的基础上现代的民族国家观念形成了”[11]。胡适、陈独秀、鲁迅等带来的文体革新,白话文小说的诞生、左翼文学的兴起、延安文艺沿袭治下的“十七年文学”、后文革时代的“寻根”“反思”“先锋”浪潮、1990年代新历史主义、21世纪的互联网媒体IP写作等革新,无不与时代思想的变化相连。文学创作空间借着网络的普及而逐步扩大,但随之而来的泥沙俱下、抄袭风波也对作品质量和读者接受造成了较大冲击。当今时代文学经典既享受了便捷的传播力度,也在面临受众体验和时代价值观的多重挑战。

“以对作品细致分析和批评为核心,但最终结论落脚在作家定位和评价,比较是其研究的基本思路和主要方法。”[12]64通过对近20年域外(英语)学界与莫言相关的博士论文研读,结合莫言的具体文本,笔者对产生的共性分析进行了初步分类。无论是寻根、历史书写还是继承鲁迅,域外的博士论文或是参照小说原本,或是借助发行译本,都在提供丰富理论支持和细致文本解读的情形下作出了相关的例证结论。诚然,有一些结论过于分散(异化、暴力)或者与内地的学位论文研究趋同性较高(民间性)而未被纳入到分类中,但中国当代文学自1970年代末的发展和对外的译介也逐渐为域外学界所关注,并且提供了较多广泛的研究视域。“文学经典”是一个长期拓展领域,不断更新理念的动态发展过程,历史语境、审美积淀的变化扩展了“经典”的文化内涵,甚至读者也在以日趋提升的审美标准评介时下文学创作,确立个人化的“文学经典”。莫言创作作为相关例证多次出现在1980年代以来当代文学史上较为主要的文学时期,其“高密东北乡”独特意象的营构不仅得到国内甚至国外各种官方奖项的青睐和认可,其作品的“世界性”眼界对经典地位的奠定无疑更具有说服力。

与此同时,当中国文学作品逐渐被翻译成其他语种出版时,也要面临不同文化差异和文化语境的隔阂问题,当译者将承载一种文化体系的小说文本推介到他国(地区)时,在翻译的过程中无疑产生了传播中国文化和损耗文化特色的“双刃剑”效应,使译作符合接受国家的读者的文化需求,并最大限度地保留中国文化的精髓,也是中国文学面向世界,在多文化语境交汇中走向经典的价值所在。

[1]财新网.2012年诺贝尔文学奖颁奖词全文[EB/OL].(2012-12-11)[2017-01-15].http://china.caixin.com/2012-12-11/ 100470901.html.

[2]孟繁华.启蒙角色再定位——重读寻根文学[J].天津社会科学,1996,(1):58-64.

[3]文红霞.新媒体时代的文学经典化[M].南京:南京大学出版社,2012.

[4]程德培.被记忆缠绕的世界[J].上海文学,2012,(11):16-20.

[5]许子东.“文革故事”与“后文革故事”——关于莫言的长篇小说《蛙》[J].文学评论,2013,(1):96-100.

[6]吴耀宗.“精神中国”的生成——论述后“文革”时期的文学新概念[J].当代作家评论,2013,(6):169-179.

[7]王晓路.文化批评关键词研究[M].北京大学出版社,2007.

[8][美]艾布拉姆斯.文学术语词典(中英对照)[K].吴松江,译.北京:北京大学出版社,2009.

[9][荷]佛克马.文学研究与文化参与[M].俞国强,译,北京:北京大学出版社,1997.

[10]高远东.经典的意义——鲁迅及其小说兼及弗·詹姆逊对鲁迅的理解[J].鲁迅研究月刊,1994,(4):19-28.

[11]黄曼君.中国现代文学诞生的经典与言传[J].中国社会科学,2004,(3):149-159,208.

[12]刘俐俐.经典文学作品文本分析的性质、地位及方法[M]//林精华,李冰梅,周以量,等.文学经典化问题研究.北京:人民文学出版社,2010.

(责任编辑周亚红)

The Research Status of Oversea Doctoral Dissertations on Mo Yan

GU Jiang-bing

(School of Arts,Capital Normal University,Beijing 100048,China)

As the first native Chinese national Nobel Prize winner,Mo Yan has a major influence on the history of contemporary literature,and also his translations provide an important reference for Western understanding of Chinese culture as well as literary creation.Oversea attention to the study of Mo Yan in all kinds of commentary articles,public lectures,master and doctor's degree theses is now increasing.Although there is"convergence",their chic thinking on the evaluation of the new era novel creation can be seen from oversea studies of Mo Yan and other Chinese writers.

outside China;Mo Yan;root seeking;historical memory;classic

I207.425

A

1673-1972(2017)04-0039-08

2017-05-17

国家社科基金重大招标项目“世界性与本土性交汇:莫言文学道路与中国文学的变革研究”(13&ZD122);北京市社科基金重点项目“莫言与新时期文学创新经验研究”(13WYA002);教育部青年基金项目“新时期回乡知青叙事研究”(16YJC751042)阶段性成果

顾江冰(1988-),男,河北石家庄人,博士研究生,主要从事当代文学思潮研究。