德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的核心精髓及其启示

2017-07-10张威

张 威

★张威:四川大学公共管理学院教授

在德国,社会工作与社会立法有着极其密切的关系。社会工作的功能、任务、目标、服务领域、实施机构、人员与财政体系都与社会立法中具体的法律条文紧密相连。德国是世界上无论在社会政策、社会保障(包括社会保险、社会福利和社会救济)还是社会工作领域都立法较早的国家。保守型福利国家的国家模式以及“社会福利市场经济”①德语原文是Soziale Marktwirtschaft。的思想使得国家和国家政策在宏观调控市场、确保公民权益、以最大程度减少社会差异和维护社会安定方面发挥着极其重要的职能和作用,这为公共政策的制定和社会服务领域的立法奠定了坚实的框架和基础。除了国家福利性和“社会福利市场经济”思想,团结互济性原则②德语原文是Solidarität。团结互济性原则强调机会均等与社会公正,倡导通过团结互济促进人类的共同生活和共同安康。西方福利国家构建社会政策、社会福利与保障体系所遵循的三大原则是保险原则、福利原则与救济原则,其中保险原则充分体现了团结互济性原则的核心精神,而救济原则体现了辅助性原则的思想。、辅助性原则③德语原文是Subsidiarität。辅助性原则既包含自下而上的自我责任层面,也包含自上而下的辅助和支持层面,因此在很多国家“救济性”措施总是“最后一张网”。辅助性原则的基本思想是:一方面尽量避免国家的涉入,国家的功能只是从属和辅助的; 另一方面(社会组织)有权利得到国家资助,这一思想使得社会组织(比如福利联合会)的地位被置于国家和个体/家庭之间,并由此形成新合作主义。和多样化原则①德语原文是Pluralität。多样化原则是指尽可能地采用多种多样的形式构建社会福利体系和社会工作体系,比如公立型(官方的)、自由型(非官方的,包括公益性和营利性两种)、市场手段等。也成为德国构建社会福利体系和社会工作体系的核心指导性原则,而无论社会福利体系还是社会工作体系的构建都离不开社会立法。德国《社会法典》第八部与社会工作的关系最为密切。本文以该法典为例,对社会工作领域中的“儿童青少年和家庭专业工作”立法的主要任务和思想基础进行解读和分析。

一、《儿童与青少年专业工作法》的前身和历史演变

《儿童与青少年专业工作法》(KJHG)的前身是1922年魏玛共和国颁布的《帝国青少年福利法》(RJWG)。该法律颁布的背景主要是为了应对第一次世界大战所遗留的一系列社会问题,比如大量在战争中失去父母、得不到家庭照料、必须在家庭以外成长的儿童和青少年问题。为了应对这一问题,国家必须承担起儿童青少年成长的“监督者”甚至是“教育者”的角色。继该法律之后,1923年魏玛共和国颁布《青少年法庭法》(JGG)。《帝国青少年福利法》规定:每个地方政府必须设立“青少年事务局”,全面负责儿童青少年和家庭事务。由此青少年事务局成为专业性的官方社会教育学/社会工作机构,它主要承担三重角色:一是服务规划者,负责总体系统规划儿童青少年与家庭专业工作服务,调查了解当地的儿童青少年和家庭状况与需求,确保有足够的服务机构(官方与非官方);二是服务提供者,直接面向儿童青少年和家庭提供各类服务;三是服务资助者和监督者,与非官方的社会服务机构(如福利联合会)建立合作关系、签订服务合同并为其提供经济资助,同时与其签订质量保障与质量发展合同,监督其服务工作。由此青少年事务局与非官方社会工作机构之间既有合作关系也有竞争关系。

《帝国青少年福利法》于1961年被更名为《青少年福利法》(JWG),1991年被修订为《儿童与青少年专业工作法》并被编入《社会法典》第八部。与1922年的立法相比,修订后的《社会法典》第八部(SGB VIII/KJHG)具有以下三个特点:一是将工作重心从“监督”、“干预”转向“预防”。最初设立青少年事务局的目的是为了强制性监督和干预家长或监护人养育子女的义务。若其不具备养育子女的能力,国家有权取消其监护权,并承担起替代家庭的角色。青少年事务局最初的角色更像是“监督局”,若父母或监护人因各种原因不具备教育子女的能力(如服刑、吸毒或虐待子女等),青少年事务局有权将孩子带出家庭,为此国家专门设立了一些住所型、全日制的“儿童青少年寄宿教养机构”,由专业社会工作者或社会教育学者陪伴和教育他们,但因这类机构花费巨大且效果欠佳,因此遭到人们的批判。20世纪90年代起修订后的立法将工作重心从干预转向预防,兼顾监督角色。二是将服务群体从“问题或困境儿童青少年”扩展到“大众儿童青少年”。既然工作重心是预防,那么对服务对象就不再进行“有问题”和“无问题”的区分,儿童与青少年专业工作面向全体儿童青少年和家庭。三是从“单一面向个体的工作”转向“兼顾环境的工作”,尤其是对家庭的支持和辅助。修订后的立法从社会教育学视角理解儿童青少年的成长和发展,因此兼顾个体与环境双重视角,不仅针对儿童青少年自身工作,更将工作重心转向为其创造良好的社会生态环境,尤其是加强对家庭和家长的支持和辅助。

《儿童与青少年专业工作法》的历史演变是西方儿童青少年和家庭专业工作发展规律的一个缩影,即从“救火”走向预防、从问题群体走向大众百姓、从个体走向环境、从紧急干预走向长远规划。

二、《社会法典》和《儿童与青少年专业工作法》

从1976年起,德国开始组织将所有社会立法整体编入《社会法典》,截至2005年共完成编篡12部《社会法典》。该法典明确规定和表述了公民的各种社会权利,比如在受教育、(促进)就业、社会保险以及医疗赔偿等方面的权利。包括与社会工作相关的公民社会权利,比如公民获得“儿童与青少年专业工作”服务的权利、寻找工作者获得“基本保障”的权利、高龄就业者或劳动能力受限者获得“基本保障”的权利、残疾人获得“协助其融入社会的服务”的权利等(Wienand,2006:17页)。从1976年起,《社会法典》的以下12部法典开始作为法律生效(见表1)。没有被编入《社会法典》的社会福利领域有:接受教育和培训的资助①德语原文是Ausbildungsfoerderung。、(父母)教育子女补助金②德语原文是Erziehungsgeld。每周工作时间低于30小时的家长一方,可以在征得雇主同意后,在家里照顾孩子并获得(父母)教育子女补助金,补助金额约每月300欧元,最长时间两年。2007年起该补助金被“父母补助金”(Elterngeld)替代。(2007年起改为父母补助金)、子女补助金③德语原文是Kindergeld。按照父母收入、子女数量、子女年龄的不同,子女补助金每个孩子每月约为184欧元到221欧元。孩子从出生起可以获得该补助金,直至就业,最晚至25岁结束。但若子女拒绝服军役或民役,则无权获得该补助金。、住房补助金④德语原文是Wohngeld。。

表1 联邦德国《社会法典》的12部法典一览表⑤资料来源:联邦德国《社会法典》。

续表

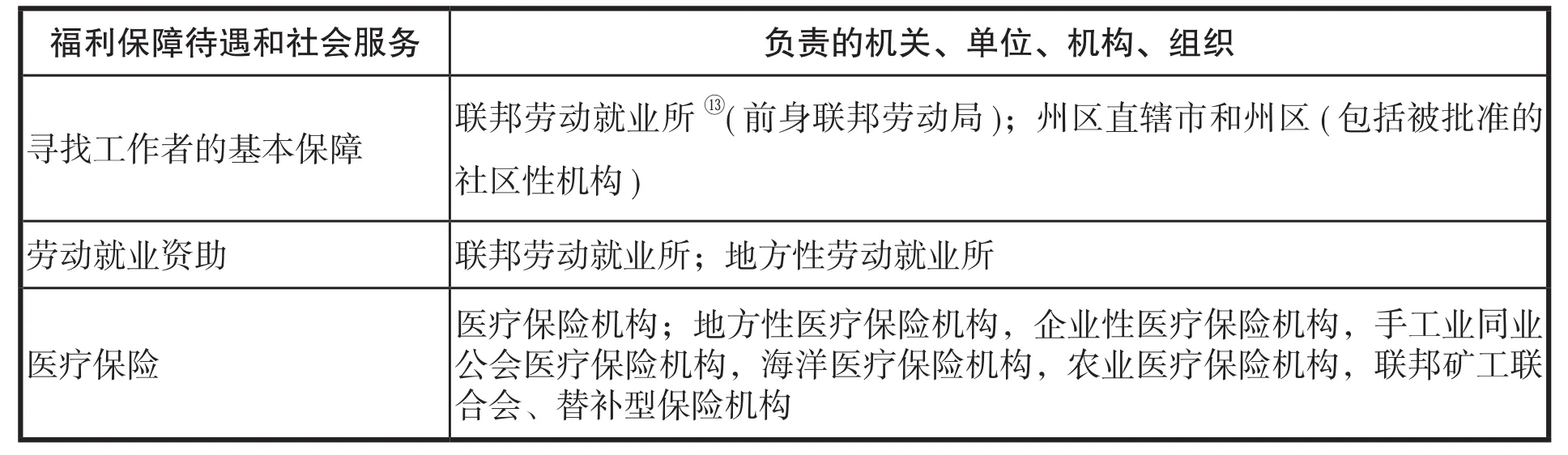

表2 依照《社会法典》规定的(有法律义务)负责提供福利保障待遇和社会服务的机关、单位、机构、组织一览表⑫⑫ 需要补充说明的是:本表中所列举的提供上述待遇和服务的机关、单位、机构、组织仅仅是按照《社会法典》规定:“必须”或“有法律义务”提供上述待遇和服务的单位(大多为公立型的国家机关或官方机构)。因此,该表中并不包括“可以”或“应该”提供此类服务的单位和机构(此类机构大多为自由型即非官方的机构和组织,比如自由型社会工作机构没有法律义务提供社会服务,但“可以”提供社会服务)。

续表

针对提供福利保障待遇和社会服务的机关、单位、机构、组织所做出的决定,公民若有异议,可以在社会法庭和普通行政法庭启动法律诉讼程序。社会法庭负责的事务范畴为社会保险、寻找工作者的基本保障、社会救助、社会赔偿等;普通行政法庭负责的事务范畴为公务员福利保障、儿童与青少年专业工作、劳动就业资助、住房补助金等(Wienand,2006:19页)。其中普通行政法庭与社会工作领域的关系较为密切。

由此可见,德国的社会政策和社会工作与社会立法尤其是《社会法典》有着密不可分的关系。《社会法典》12部大部分为宏观层面的社会政策性立法,它们为执行这些政策与法律的微观层面的社会工作提供了最有力的法律依据、法律基础和框架条件。而《社会法典》第八部与社会工作的关系最为密切,它为社会工作功能目标的确立、服务领域的细化、实施机构的合作、人员和资金的保障又进一步提供了详尽的法律依据和基础。

除《社会法典》第八部之外,《民法典》①德语原文是BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),意为公民法典,简称民法典。第四部/《家庭法》②德语原文是Buch 4.BGB (Familienrecht)。第1626-1666条也与社会工作密切相关,而这两部法律又均基于《基本法》第6条。《基本法》第6条对家长教育和照顾子女的权利和义务进行了明确规定,国家对此进行监督,只有在“儿童的身心健康和教育受到危害”的前提下,国家才可“干预”、限制家长权利。这条法律体现了“辅助性原则”所倡导的家长-儿童-国家三者之间的关系,也构成所有与儿童青少年和家庭相关社会立法的基础。依照辅助性原则,养育子女的首要责任和义务在于家长或监护人,若家长在教育子女方面有困难,国家有义务对其进行辅助和支持(或委托非官方机构提供该服务),但这种帮助不是为了取代家长的职责而是为了协助其增强或恢复职能。只有在儿童身心健康和教育受到危害、不能得以保障的前提下,国家才有权干预、限制家长教育子女的权利,这时国家从“监督者”、“支持者”的角色转变为“教育者”。因此,“确保儿童的身心健康成长与教育”成为《社会法典》第八部的核心灵魂。

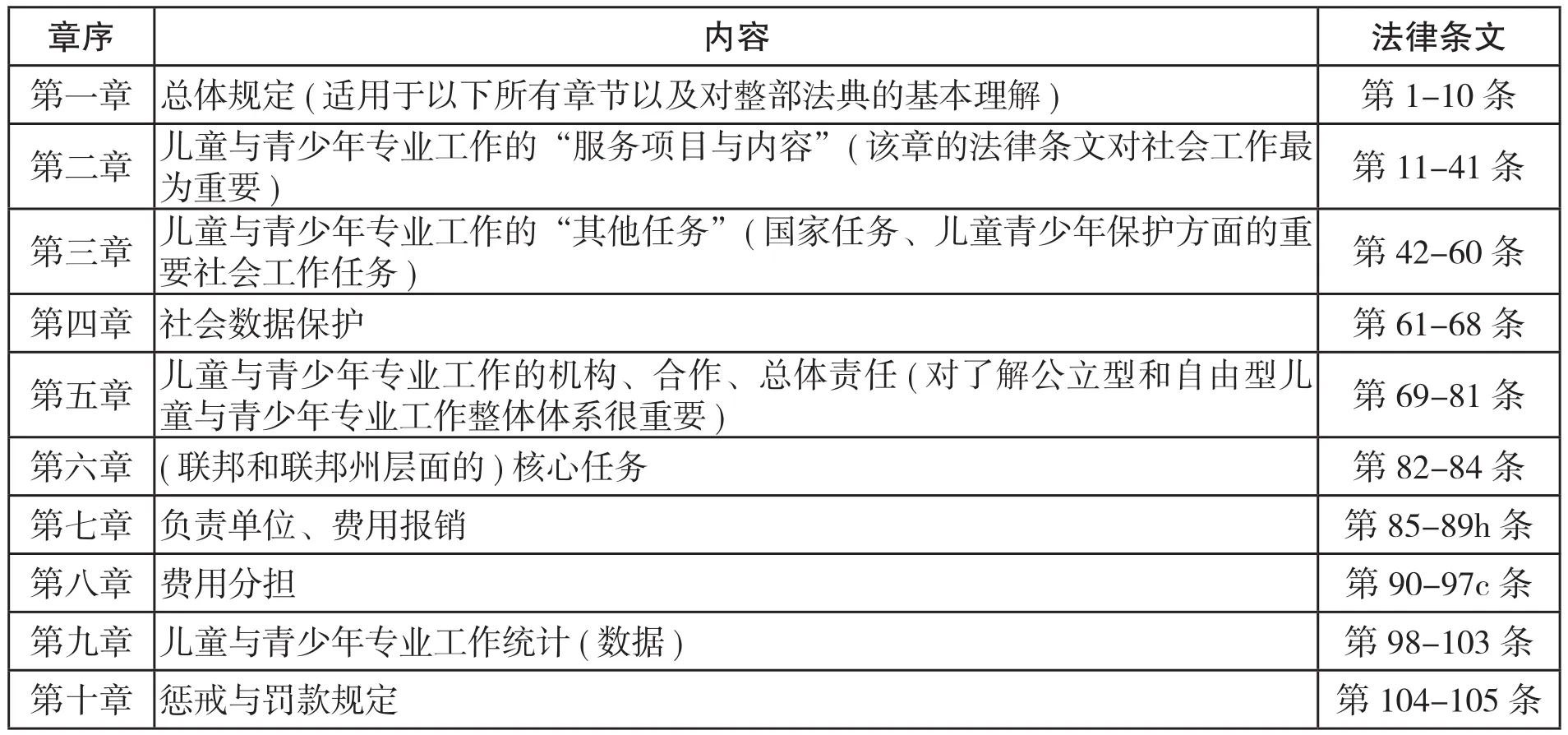

《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》共含十章、约140个法律条文(见表3),其中对社会工作服务领域最为重要的是第二章和第三章(即第11-60条)。

表3 联邦德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》十章一览表

三、社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系

如前文所述,“辅助性原则”是德国构建社会工作体系的重要原则之一,它确立了国家、社会(组织)、家庭和个体四者之间的关系,这种关系包括两方面的义务:一个是从小社会单元到大社会单元(从个体到家庭到社会再到国家)的自我责任和义务;另一个是从大社会单元到小社会单元(从国家到社会到家庭再到个体)的辅助责任和义务,其中,大社会单元的功能是辅助性、支持性的,即协助小社会单元恢复或培养其自助功能,而不是取代其功能。在《社会法典》第八部中,辅助性原则更多体现在“国家、非官方机构、服务对象”三者之间的关系上。依据此原则,在前三章的结尾处,《社会法典》第八部对“儿童青少年和准成年人①德语原文是“年轻人”,包括“儿童、青少年和准成年人”三种群体。、法定监护人”、“公立型儿童与青少年专业机构”、“自由型儿童与青少年专业机构”三方之间的法律关系进行了规定,该关系也被称为“社会立法、儿童与青少年专业工作法的三角关系”(见图1)。该法第7条对一些重要基本概念进行了界定,“儿童青少年和准成年人”是上位概念(所有27岁以下者),包括儿童(14岁以下者)、青少年(14岁及以上-18岁以下者)、准成年人(18岁及以上-27岁以下者);“法定监护人”概念与《民法典》第1626-1909条中的界定一致,指孩子的父母或父母一方、监护人(《民法典》第1773条等)、寄养者(《民法典》第1909条等)(Wabnitz,2009:29);“公立型儿童与青少年专业机构”是指国家、官方、政府的社会工作机构(如青少年事务局);“自由型儿童与青少年专业机构”是指非官方、非政府的自由型社会工作机构,又分非营利(如六大顶级福利联合会)和营利两种类型。

图1 社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系

“社会立法或儿童与青少年专业工作法的三角关系”如下:“公立型儿童与青少年专业机构”(即国家)与“自由型儿童与青少年专业机构”(即社会组织)之间的法律关系由《社会法典》第八部第3条、第4条以及第74条等确定,属于《公法》范畴,比如按照第4条,公立型儿童与青少年专业机构(即国家)与自由型儿童与青少年专业机构(即社会组织)之间的关系是伙伴式的合作关系。若存在某种社会服务需求,社会组织具有执行该项服务的优先选择权;在具体操作层面,如确立目标、实施服务内容与组织结构管理方面,社会组织拥有一定的独立性;国家有义务对社会组织进行资助。

“儿童青少年和准成年人、法定监护人”(即服务对象)与“公立型儿童与青少年专业机构”(即国家)之间的法律关系由《社会法典》第八部所规定的(公立型机构的)客观性法律义务以及(儿童青少年和准成年人、法定监护人可能拥有的)法律资格(或合法要求)确定(如第24条、第27条、第30条等),属于《公法》范畴。(公立型机构的)客观性法律义务是指:按照某个法律条文,国家虽然有义务提供某类服务,但服务对象并不一定满足享受此类服务的合法要求(若他得不到服务,无权提出法律诉讼),比如第11条第1点规定的青少年工作(开放性和预防性工作、面向全体儿童和青少年);(儿童青少年和准成年人、法定监护人可能拥有的)法律资格(或合法要求)是指:按照某个法律条文,如果服务对象符合相关条件并呈交相关材料,那么国家必须确保为其提供相关服务,服务对象拥有合法要求,比如第30条规定的教育辅导员、教育照管员(介入性工作,面向有问题或有需求的儿童青少年和家庭 )。

“儿童青少年和准成年人、法定监护人”(即服务对象)与“自由型儿童与青少年专业机构”(社会组织)之间的法律关系是一种合同关系,属于《民法》范畴(Wabnitz,2009:46)。

四、《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的主要任务

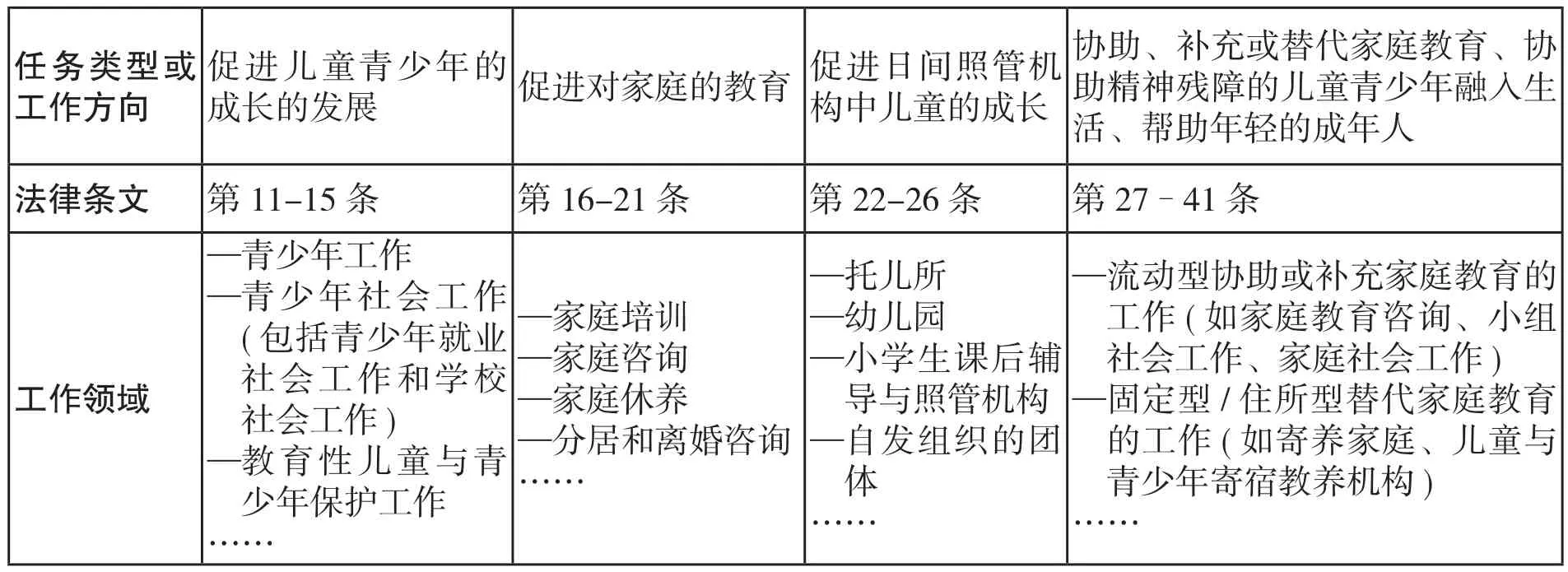

按照《社会法典》第八部(SGB VIII/KJHG)第11-60条,“儿童与青少年专业工作”的主要任务含“服务项目与内容”(第11-41条)以及“其他任务”(第42-60条)两部分。第二章第11-41条规定了以下四种任务类型或工作方向的服务项目和内容(见表 4总结 ):

第一类任务是促进儿童青少年(自身)的成长与发展(第11-15条),其中包括以下服务项目和内容:青少年工作、青少年社会工作、教育性儿童与青少年保护工作等。青少年工作与青少年社会工作的区别在于:青少年工作主要是指面向所有儿童青少年的开放性工作①开放性工作是指这类工作机构面向所有人开放,即对服务对象没有选择性。因此开放性工作大多属于预防性的社会工作。,比如校外教育、业余生活与体育活动、青少年之家或青少年联合会的工作;而青少年社会工作主要是指面向有特定问题或特定需求的青少年群体,其中包括青少年就业社会工作和学校社会工作两个重要的服务领域。这一类任务主要面向儿童和青少年。

第二类任务是促进对家庭的教育(第16-21条),其中包括以下服务项目和内容:家庭培训、家庭咨询、家庭休养、分居和离婚咨询等,其目的是面向家庭和成人,协助其建立良好和睦的夫妻关系和家庭关系,正确处理分居和离婚等情况。这一类任务主要面向家庭和家长。

表4 联邦德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》十章一览表

第三类任务是促进日间照管机构中儿童的成长(第22-26条),其中包括以下服务项目和内容:托儿所、幼儿园、小学生课后辅导与照管机构、自发组织的团体等。在此笔者要补充说明的是,在德国,幼儿教育属于社会教育学①社会教育学(Sozialpädagogik)的概念界定见后文。的工作范畴,其财政开支和人员数量在社会教育学领域中所占比例最大。这一类任务主要面向儿童,其功能很清晰:对家庭教育进行补充和协助,使年轻父母减少或摆脱育儿和工作之间矛盾的困扰。

第四类任务是协助、补充或替代家庭教育、协助精神残障的儿童青少年融入生活、帮助年轻的成年人(第27–41条),其中又包括以下两类服务项目和内容:一类是流动型协助或补充家庭教育的工作,如家庭教育咨询、小组社会工作、家庭社会工作;另一类是固定型/住所型替代家庭教育的工作,如寄养家庭、收养家庭、儿童与青少年寄宿教养机构②德语原文是Kinder- und Jugendheim。等。“流动型”一词基于社会工作形式和框架中的“来模式”和“去模式”:“来模式”是指服务对象来到社会工作机构或服务处,主动寻求帮助,比如家庭教育咨询;“去模式”是指社会工作者去到服务对象处(如服务对象家中或者经常逗留的地方),为服务对象提供帮助,比如家庭社会工作、街头社会工作。因此此处所说的家庭社会工作是专指社会工作者进入案主家中开展工作,一般来讲,不超过6-8周,每周3-5次。“固定型”一词是指服务对象较长时间地处于一个固定住所或机构中,比如寄养家庭或者儿童与青少年寄宿教养机构。其中儿童与青少年寄宿教养机构面向所有无监护人以及有监护人但因各种原因其监护人不具备抚养和教育能力的儿童与青少年,或者是面向被忽视、身心得不到照顾、无法得到教育的儿童与青少年。也就是说,“流动型”工作的主要功能是补充和协助家庭教育,而“固定型”工作的主要功能是临时性或永久性替代家庭教育。

以上是“儿童与青少年专业工作”的核心服务项目和内容。承担和提供这些服务项目的可以是国家/官方机构(公立型机构),也可以是非政府机构(自由型机构)。《社会法典》第八部第3条对公立型与自由型机构的合作关系以及双方义务进行了规定,按照该条法律,自由型机构“可以”承担这些任务,而公立型机构则拥有法律义务、“必须”承担这些任务①该法典对于公立型和自由型机构责任和义务的描述和用词共分三种:“必须”、“应该”、“可以”。前两者表明具有法律责任和义务(如公立型机构),后者则表明没有法律责任和义务、在具备条件和意愿时“可以”提供社会服务(如自由型机构)。。

除了上述任务之外,按照《社会法典》第八部第42-60条规定,“儿童与青少年专业工作”还需完成“其他任务”。此处的“其他任务”(第42-60条)是指主要由国家/公立型机构承担和完成的任务,比如国家庇护以及在监护法庭、家庭法庭和青少年法庭上,青少年事务局有义务协助或参与各类法庭的工作。比如,青少年事务局有义务参与青少年法庭的工作,具体体现在:来自青少年事务局或某个自由型社会工作机构的青少年法庭社会工作者,在青少年法庭上为法官提供关于某青少年日常生活环境和成长状况的报告,并向法庭提交针对该青少年的“教育”或“惩罚”措施建议。在此,青少年法庭社会工作者所承担的角色并不是青少年的辩护人。通常,自由型机构一般不承担这类任务,而只有在特定条件下才能受国家委托承担这类“其他任务”。也就是说,青少年事务局可以委托某个自由型社会工作机构承担此类任务。需要注意的是:青少年法庭社会工作者并不是司法系统的雇员,而是社会工作领域的社工,其任务是协助监护法庭、家庭法庭和青少年法庭工作,向法官提交报告和建议,并在诉讼程序结束后为青少年提供服务(比如强制性的行为训练小组)。

分析《社会法典》第八部的“服务项目与内容”(第11-41条)以及“其他任务”(第42-60条)可以看出,儿童与青少年专业工作所承担的主要任务分为两大类:一是面向儿童青少年群体本身,二是面向儿童青少年重要的微观系统和环境,如家庭。后者又分为支持和辅助家庭的工作以及替代家庭教育的工作。而所有工作的重心是支持和辅助家庭。这一工作重心的确立与该法典明确的理念密不可分,即“社会教育学”②按照1929年德国政治家和教育学家波尔摩的定义,社会教育学是家庭教育和学校教育之外的第三个独立的教育领域。它与家庭教育和学校教育相辅相成、互为补充。思想和理念,其中包括对儿童与青少年“教育”、“成长”、“社会化”的理解。

五、《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的思想基础

在《社会法典》第八部中,儿童与青少年“成长与发展”的目标或出发点是:使他们成为“为自己负责”和“为公众和他人负责”的人。由此该法律明确表述了“达到成功社会化过程”这一总体目标。因此除了独特的教育理念,“努力为儿童青少年创造良好的社会生态环境”这一目标也是《社会法典》第八部的显著特点。

“社会教育学”对“成长”和“教育”的理解,在《社会法典》第八部中体现得非常明确。《社会法典》第八部第1条第1点规定:“每一个年轻人都有权利在成长过程中获得帮助、得到教育,以使他成为能为自己并能为公众和他人负责的人。”在《社会法典》第八部中,社会教育学的理念通过两个概念被清晰地表达出来:“成长”和“教育”。这两个概念对童年与青少年时期的塑造有着重要意义,同时这两个条件的好坏也直接决定着儿童青少年能否过上一种“对自己”和“对他人”负责的生活。因此让儿童青少年实现他们的权利(即在成长过程中获得帮助、得到教育),成为儿童青少年专业工作的基本任务,这一基本任务在第1条第3点中得以具体表述:如“1.协助和促进年轻人的个人成长和社会成长、避免或减少社会歧视。2.协助家长和其他家庭成员教育儿童青少年并为其提供咨询。3.保护儿童青少年的身心安康与权益不受危害。4.致力于维护或创造有利于儿童青少年和家庭的生活条件和社会环 境。”(Raetz-Heinisch/Schroeer/Wolff,2009:56-57)。

在此笔者用《社会法典》第八部中的两个法律条文进一步举例分析。第一个例子是第11条第1点有关青少年工作①德语原文是Jugendarbeit。的规定:“为了促进年轻人的成长与发展,应为他们提供青少年工作方面的服务。这些服务需符合年轻人的兴趣并由他们共同参与制定,其目的是引导和促使他们成为具有自我决策能力并拥有社会责任感和社会义务感的人。”这一表述清晰显示出:儿童青少年专业工作被理解为一种(人为创造的)积极环境,该环境为儿童青少年提供各种与其兴趣相连的服务项目和内容。并且在此过程中,儿童青少年是积极参与服务内容确立和制定的主体。如前所述,第11条属于《社会法典》第八部中的一类服务领域,即国家或由国家所委托的(自由型)机构有义务提供这类服务,但个人并不具备“合法要求”②合法要求(或法律资格、法律权益)(Rechtsanspruch)是指个人有法律权利获得某种服务。若得不到某种服务,他可以提出诉讼。(或法律资格)。

第二个例子是第30条,如前所述该例属于另一类服务领域,即个人具备“合法要求”(或法律资格)。也就是说,在个体符合相关条件并呈交相关材料的条件下,国家或自由型机构必须在“协助补充或替代家庭教育的工作”范畴内,确保为其提供“家庭教育辅导”服务。具体地说,也就意味着一位专业教育工作者(如社会教育学工作者或社会工作者)专门为某一个儿童或青少年服务,协助他的成长。这种工作通常在儿童或青少年的家庭中进行。第30条规定(教育辅导员①德语原文是Erziehungsbeistand。、教育照管员②德语原文是Betreuungshelfer。):“教育辅导员或教育照管员应在尽量考虑儿童青少年社会生活环境的情况下,协助他们克服成长过程中的各种问题,并在尽可能维护儿童青少年在家庭中成长的生活条件下,协助家庭提高自主功能。”该法律条文明确体现出:在完成日常生活任务的过程中,儿童青少年是一个积极行动着的主体。“完成”一词显示出儿童或青少年的主动特性,专业教育工作者只是“在他们完成日常生活任务的过程中”协助他们、推动他们的成长(Raetz-Heinisch/Schroeer/Wolff,2009:64-65)。

因此在促进儿童青少年“成长”、“教育”方面,《社会法典》第八部具有以下“双重视角”的特征:

第一个视角是从儿童青少年自身出发。儿童青少年是其成长过程的行动者,在成长过程中,他们自身是积极主动的。儿童青少年专业工作应协助他们更好地完成日常生活的任务。儿童青少年专业工作将社会教育学工作地点看做一种(人为创造的)积极环境,这种环境也可以是某种具体的“助人形式”,比如启蒙、教育、咨询、危机干预。

第二个视角涉及构建社会生态环境。儿童青少年专业工作需要积极构建儿童青少年的社会生活环境。良好的生活条件以及符合儿童和家庭需求的社会环境都属于社会生态环境,它们是个人成长过程中的决定性因素。

该特点体现了《社会法典》第八部明确的社会教育学思想基础,这一思想基础决定了《社会法典》第八部中的“成长”与“教育”概念,需要在双重内涵中理解。它涉及两个层面:一是在儿童青少年的成长过程中,对教育主体即儿童青少年的帮助;二是构建良好的社会生态环境。在这种“成长”与“教育”的交叉互动式理解中,所有工作的出发点一方面是积极的主体(儿童与青少年),另一方面是积极的环境(社会生态环境)。

六、对中国社会工作立法的启示

本文对德国《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》的以下核心精髓进行了系统梳理:起源和历史演变、服务对象、国家和社会组织、儿童与青少年三方之间的三角法律关系、主要任务、思想基础。该法典只是德国社会工作实现高度立法的一个缩影。德国社会工作领域高度的社会立法与其较强的国家性、较高的政治同一性、较强的理论性和系统性辩证性思维传统密切相关。而这些特征均与中国非常接近,中国作为兼有自由经济型国家和福利国家特征的中央集中管理型国家,具有极强的国家性和政治同一性,它决定了中国社会工作“政府主导”的发展框架和方向,而这一发展方向的核心推动力是“社会立法”,立法本身即是一种国家行为和国家措施。笔者认为,若要从根本上推动中国社会工作的实质性发展,必须启动社会立法这一决定性环节,立法是财政保障、人员保障、机构发展的基础,也是社会工作职业赖以生存和发展的驱动力。

除了立法的必要性,在如何立法方面,《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》也为中国提供了宝贵的思考框架。该法典的启示是:社会立法虽然出发点是为了应对社会问题,但一部成熟的法典需要具有科学的思想基础和系统的长远规划,而不只是“应付眼前的问题”。从社会工作的角度来看,德国走过了70年从干预到预防的弯路,这对中国是一个有益的启示。如何在立法之初确立清晰的思想基础,从长远角度规划,显得尤为重要。因此,该法典对中国的启示并不是其具体的法律条文(因两国的硬件条件和框架不同),而是其思想体系和理论基础。《社会法典》第八部的社会教育学思想、对儿童青少年“成长发展”和“教育”的理解、面向个体与环境工作的双重视角以及以预防为主、兼顾干预的原则,都为中国在儿童青少年和家庭工作领域的社会立法提供了宝贵的思考框架。笔者认为,目前中国社会工作立法最紧迫的任务是建立自己的思想体系和理论基础。