意大利读画记(之四)

2017-07-10冯骥才

意大利读画记(之四)

画家看画,看画上边的东西。

作家看画,看画后边的东西。

自14世纪,欧洲人用了二三百年,在中世纪神主宰的死亡般的气息里,完成了自我的救赎,并让人的尊严从此至高无上,让自由神圣不可侵犯。画家们的贡献是使我们光彩夺目地看到了这个伟大的文艺复兴的全过程。

巨人们的合作

如果去欧洲看艺术品,有三个地方是必去不可的:博物馆、皇宫和教堂。这三个地方并不一样——博物馆是汇集艺术精品的地方,皇宫是索取与享受艺术精品的地方,教堂是用艺术表达宗教理想的地方。从性质上说,一是各种艺术的经典,一是宫廷艺术,一是宗教艺术,彼此不能替代。所以每去欧洲,这三种地方我一定要去。

尤其是教堂。尽管我不是宗教徒,尽管宗教艺术的题材内容很狭窄,还有点说教的意味,但它们是理想化的,精神纯粹,崇高而静穆,没有世俗的功利;而且这些艺术的制作者心怀虔敬、穷尽技艺。特别是那些历史上著名的教堂,其建筑、绘画与雕塑都是邀请当时最杰出的艺术家创作的,不少是传世杰作,而且至今还放在那里,仍有宗教功能。比如祭坛上的圣像,很可能是鲁本斯或提香的原作。我正是为了这些艺术品而走进教堂。

还有一个原因是,一座重要教堂的建造常常历时很久,几十年、百十年甚至几百年。时间太久了,一代艺术家无法完成,就需要后代的艺术家参与进去。梵蒂冈圣彼得大教堂建造前前后后一百二十年中,贝尼尼、拉斐尔、米开朗基罗都为这座世界上最大的教堂做过设计、雕塑、绘画;米兰大教堂建造了五百年,有多少代的建筑师、工程师、画家、雕塑师加入进来?圣母百花大教堂在文艺复兴的“首都”佛罗伦萨,那里一直是艺术大师们的集聚地,又有美第奇家族雄厚的财力支持,投入其中的艺术巨匠的阵容可谓惊人。乔托、多纳泰罗、吉贝尔蒂、布切洛、米凯里诺、布鲁内莱斯基和瓦萨里,以及数不清的超一流的石匠、金匠、木雕师、玻璃彩绘师和高手能人。圣母百花大教堂于1295年兴建,直到1887年才将教堂红、白、绿三色大理石拼花的外墙立面全部完成,历时将近六百年。其中许多重量级的内容是在不同时代一点点增添进去的,其中最伟大的部分是15世纪布鲁内莱斯基创造性设计与建造的大教堂的圆顶,和16世纪瓦萨里在教堂穹顶上画的壁画。

对于我们来说,往往一提文艺复兴就是“三杰”。当然,达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗实在伟大。同样伟大的还有但丁、薄迦丘、彼特拉克、莎士比亚;而布鲁内莱斯基和瓦萨里也一样伟大。

布鲁内莱斯基的贡献首先是建筑,在西方人眼里建筑师也是艺术家。一座优美、独特和充满创意的建筑的本身不是艺术品吗?不是地球上最大的艺术品吗?布鲁内莱斯基的代表作就是圣母百花大教堂的圆顶。在这个教堂横跨43米的屋顶基部上,怎样造出一个无比巨大、蛋壳一般的大圆顶,这可是一个太大的难题。这个难题使得大教堂的建造陷入困境,停工很久,然而布鲁内莱斯基竟然把它神奇地解决了,他所采用的双壳屋顶、拱状石肋、鱼刺结构、人字形砖砌,都是前无古人的大胆的想象和惊人的创造。就因为有了这个砖红色、造型独特的圆顶,使得整座教堂显示出一种高贵、庄严、壮美、静谧,无可比拟,并因此成为文艺复兴时代建筑的象征。连梵蒂冈圣彼得大教堂的设计者米开朗基罗都说:“我能建造得更大,却无法建造得更美。”可是要完成这样的圆顶,在施工上极其艰难,为此布鲁内莱斯基还专门设计一种机械装置,把大量巨型的石材和上百万块砖运送到七八十米以上的高空中去。

布鲁内莱斯基是一位奇人,他施工时不用草图,好像一切都在他的心中。这样巨大的建筑,复杂而全新的构造,需要高难度和精确的计算,以及数学、物理学、几何学与建筑学的综合运用。我们无法获知他是怎样运用他的大脑的。他是一个伟大的天才。他对机械原理的理解,对达·芬奇都产生过影响。在佛罗伦萨,人们对他的敬重一点儿也不低于“三杰”。我发现我所居住的酒店房间是用“布鲁内莱斯基”命名的。显然,他们想叫来到这座城市的人,因为沾上一点布鲁内莱斯基而为荣。

瓦萨里与布鲁内莱斯基不是同代人。瓦萨里晚了一个世纪,他们没见过面,据说瓦萨里望着圣母百花大教堂巍峨的穹顶时感叹地说:“上帝看了都要嫉妒。”他心里却暗下决心,要为圣母百花大教室做一点事。

布鲁内莱斯基在建成大教堂的圆顶时,只在顶端竖立一个顶塔。开了几个竖长的天窗,让光线射入,这样一来,在教堂里边看,穹顶的极处便有一种天空的通明与无穷感。布鲁内莱斯基没有给穹顶添加任何东西,墙上是空白的。到了一百年后的科西莫大公才决定由宫廷画师瓦萨里在穹顶画上壁畫。

穹顶壁画的题材是由教会决定的——《末日审判》。这事也巧,瓦萨里是米开朗基罗的得意门生。米开朗基罗在梵蒂冈西斯廷教堂所画的就是《末日审判》。这次瓦萨里为百花大教堂穹顶所画的巨幅壁画是同样的题材,所采用的画法也是湿壁法。不同的是,米开朗基罗的《末日审判》是画在一面大墙上。而他是要画在圆形的穹顶上,难度太大了,不是在一个平面上,而是一层套着一层上去,总共五层,愈上愈小,中间部分是顶塔透光的洞口。《末日审判》的内容有点像中国的“十殿阎君”,也是对死后的人进行审判,恶者下地狱,善者升天堂。瓦萨里的构思极妙,他将这些内容分作几个层次,从下边的地狱渐渐到达上边的天堂。这幅画极其庞大,据说他到死也没画完,最后由别人接续完成。瓦萨里的画风很接近米开朗基罗,造型有很强的雕塑感,人体饱满结实,注重肢体的形态——肢体的形态是雕塑最重要的语言。他所采取的角度非常独特,所有形象都有一种从下边仰望上去的视角,仰望时会有一种升腾之感。再加上中间顶塔透入的天光熠熠照下,看上去真如天上发生的故事一般。这幅壁画是我见过的最具崇高感的穹顶画。以致仰头看得时间过长,脑袋发晕,差点仰倒。

瓦萨里的成就远远不止于这幅壁画。他不但是画家,还是雕塑家和建筑师。他设计过许多著名的建筑,最驰名的是乌菲齐宫庄严又宏伟的大走廊。很难想象如果没有瓦萨里,佛罗伦萨今天会是什么样?

瓦萨里还是文艺史家、理论家。他用一百多万字记录了14、15、16三个世纪意大利最著名的画家、雕塑家和建筑师的传记,书名为《名人传》。他为我们留下那个伟大时代大量珍贵的文献性的历史信息。如果要研究文艺复兴,这是一本必读的书。就像我研究唐代绘画,不能不看张彦远的《历代名画记》一样。他还是首次使用“文艺复兴”这个概念来称呼那个伟大的历史时代。他生活在16世纪文艺复兴的后期,他这一工作具有总结性和记录性。历史多亏有他。

现在我们已经十分明白了,欧洲那些经典的教堂不正是历史的艺术巨人们跨时代合作的作品吗?

哥伦布的小屋

远远地跑到热那亚来,目的之一是瞧一眼伟大的航海家哥伦布的小屋。

在几条纵横交错的古街前边,我看到了灰白色、峻拔的索普拉纳门。早在12世纪时,它是这座城市的入口。后来破败了,渐渐城墙也没了,只剩下两个高耸着的圆形的塔楼,中间夹着一个仍然可以进进出出的拱形的城门洞。18世纪时塔楼里一度作为监狱,后来监狱搬走了,索普拉纳门只做一个历史遗物兀自立在那里。在今人的眼睛里,古人的建筑审美总是十分奇异。于是,苍老的索普拉纳城门更像一座历史雕塑,标志着这个地中海城市的岁久年长。

穿过索普拉纳门不远,有一座用红砖与石块粗粗垒起的爬满长青藤的古老的两层小楼,竖立在一个街角,便是哥伦布的故居了。门前插着小小的意大利国旗和热那亚的市旗,依照欧洲的习惯,凡是门前插着这种小国旗的建筑都是重要的公立博物馆。

从地理位置看,它在城门外,面朝不远的大海。据说最早是一座织工房,哥伦布就出生在这里。现在已是一座残缺不全的建筑,除去门面的一点楼体,加上二楼两扇窗和底层一个门,其余都是一些残垣断壁。

走进里边,每一层只有一两间很小的房间,一条粗砺的石头楼梯伴随一个窄小的天井直通上去,楼里没有什么家什物品,空空荡荡,只有一些与哥伦布相关的文字、图表与图画挂在墙上。楼下房间放着一本厚厚的资料,里边有哥伦布出生于热那亚的档案复制件,这是最有意义的陈列品了。它是哥伦布生在这里的依据。哥伦布家境贫穷,自小帮助父亲干活。但是不远处深蓝色无边的大海对他充满诱惑。他总在想,海的那一边是哪里?这是生活在陆地的人很难有的想象。为此,他读了很多书想找到答案,还在船上谋到一份工作学习驾船航海。然而,他真正开始航海探险的生涯并取得伟大的成就却是在西班牙。他在这座城市生活时还默默无闻。可是对于今天的热那亚来说,有这座楼就足够了。它实实在在地证明了影響世界历史的哥伦布就出生在这座城市。

为此,热那亚人整修这座故居时十分精意,尽力保留残破的古楼所有的历史细节,特别是一些不知其内容的细节,比如地上一个坑或墙上几个字母,不管知不知道它形成的原因和实在的意思,全都要保留下来。历史愈久远,它未知的细节就愈多、历史感就愈丰富,为此才使得这座孤零零的哥伦布小楼叫我们深信不疑。如果热那亚没有这点真实的历史“残余”,哥伦布就成了一种看不见抓不着的说法。

站在这座小楼前,我想起自己这十多天来的经历十分有趣。我从威尼斯出发,在意大利中北部绕了一圈,最后来到热那亚。威尼斯在意大利东边,濒临亚得里亚海;热那亚在西边,面朝地中海。我在威尼斯时特意寻访了马可·波罗故居,来到热那亚后又来探访哥伦布故居。为了什么?因为这两个人有一种特殊的关系:首先因为这两个人都是对东方充满兴趣并付诸行动的古代西方人;二是马可·波罗直接影响过哥伦布。早在1298年威尼斯和热那亚为了争夺地中海的控制权而激烈交战,在一场海战中,马可·波罗作为威尼斯一条战船的船长被俘,给关进热那亚的监狱。他就在蹲监狱时写下了著名的《马可·波罗游记》。后来,出生在热那亚的哥伦布读到了这本书后,对遥远又富饶的东方产生了极其强烈的向往。

有趣的是,在马可·波罗时代,大航海的时代还没有到来。马可·波罗是通过东西方交流那条最早的艰辛又漫长的陆路——丝绸之路,到达东方。到了哥伦布的时代,大航海时代开始了,哥伦布走的是海路。然而,他们行程的方向是相反的,马可·波罗的方向是向东,最终抵达目的地;哥伦布的方向是向西,他计划穿过大西洋到达东方。他的探险计划得到了西班牙皇帝的支持,他身上还揣着西班牙女皇给印度君主和中国国王的国书。可是,那时候并没有西行的航线,他横穿大西洋时“跑偏了”,从万顷波涛中登上的陆地不是亚洲,而是美洲,这便歪打正着地让欧洲“发现了新大陆”。这一年是1492年。

当时,欧洲人是以欧洲为中心的。所以把他们第一次到达的美洲叫作“发现新大陆”。

到了1892年,美国人还没有像今天这么牛。他们对自己被哥伦布“发现”的四百周年格外重视,举行活动隆重纪念。这活动影响很大,甚至影响到了欧洲人自己。于是,热那亚这个幸存的哥伦布出生的小楼受到了格外的重视。渐渐修建成一座博物馆。

我想,意大利真是个很浪漫的国家。它诞生了那么多伟大的艺术家,诗人、画家、雕塑家、音乐家。艺术家是精神上的浪漫主义者,而探险家是行动上的浪漫主义者。西方最早两个最著名的跑得最远的浪漫主义者都是意大利人。一个从陆路向东直到中国,一个从海上向西到了美国。

帕格尼尼的女人

谁也不会知道我来新街博物馆的意图,是来看画吗?是,也不是。谁都知道热那亚新街博物馆收藏的名画很多,自然要来看。但我还有一个十分特别的私人的原因,因为我三十年前写过一篇短篇小说叫作《意大利小提琴》。这篇小说的原型是当时听来的一个故事。80年代初人们流传的文革故事太多太多,许多故事都悲欢离合、匪夷所思。我这个故事是说沈阳音乐学院的一位教授被送到农村劳改时,偶尔在镇上的杂货店里发现了一把小提琴,竟然是一位意大利小提琴工匠制作的名琴。那时这位音乐教授自己的提琴已经被砸毁,他万念俱灰,但这个意外的发现使他如绝路逢生。他向店主询价,虽然价钱不高,但他也买不起。他嘱咐店主给他留着,然后千方百计借钱卖东西把钱凑足,待跑到那家杂货店,却没见到那把琴。他以为那琴叫别人买走了,心慌了,急着问店主,店主笑嘻嘻递到他手中的却是一个样子很奇怪的白色的东西。再问才知道,原来这把琴放在店里一直没人要,店主见他要,为了讨他高兴,竟用白色的油漆把这把琴刷个一新,完全毁了!

1981年,我把这个故事改写成一篇很伤感的小说,叫作《意大利小提琴》,这小说当时很受欢迎,据说电影艺术家马精武还把它改编成一部单本的电视剧,在北京电视台播过。1982年我在百花文艺出版社出版的一本短篇小说集也用《意大利小提琴》作为书名。

然而,我一直没有亲眼看过真正名家制作的意大利小提琴。可是我早就听说新街博物馆就珍藏着两把意大利名家制作的小提琴,而且都是伟大的小提琴家帕格尼尼用过的,其中一把就是帕格尼尼最出名的“加农炮”。我当然要去看这把传说得十分神奇和绝世的小提琴。

热那亚这条并不宽阔的老街,之所以被列入人类文化遗产,凭仗着的是街两旁鳞次栉比、争奇斗艳、豪华又庞大的宫廷式宅院。这是欧洲最早统一规划建造的贵族街区。时间在16世纪,至今已有五百年,早已人事皆非,其中三座建筑已改成博物馆,便是著名的红宫、白宫和图尔西宫。收藏和展出的主要是古代绘画,也有珍贵无比的历史文物,比如帕格尼尼用过的小提琴。

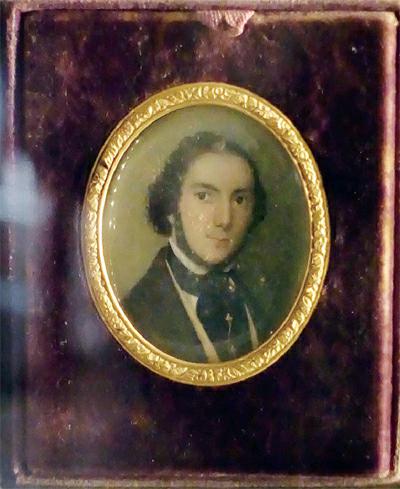

尽管贝利尼、鲁本斯、丢勒的画很吸引我。我甚至感到丢勒那幅小小的《年轻人肖像》——肖像中那张在橄榄绿色背景衬托下热血偾张的面孔,那双透彻的、真诚又略带忧郁的眼睛——紧紧拉着我,但我还是努力挣脱开,尽快奔往图尔西宫,去看帕格尼尼的小提琴。

在一个挂满画的展厅内,还有一个套间。拉开厚厚又沉重的雕花木门,看到房子中间竖着两个“水晶盒子”,各放一把提琴,都是帕格尼尼的琴,里边的便是绰号“加农炮”的那把神琴。我毫不夸张,一眼望去就有一种高贵感,说不清这究竟来自它无比美妙的形态,还是难言的气质,反正叫人觉得天国的音乐真的会在它身上灵魂附体。恍然,我好像幻觉出瘦小的帕格尼尼把他架在肩臂间魔鬼般疯狂的样子。帕格尼尼有很多把琴,只有它真正能与帕格尼尼合为一体,身魂相合,灵感彼此激发,这是怎样神奇的琴!

它优雅、高贵、清灵地立在那里。《二十四首随想曲》好像就在共鸣箱中。每一根琴弦都是帕格尼尼极度敏感的神经,弓毛会从中唤响他的心灵。古老的琴身泛着幽幽的光亮。帕格尼尼有个特别的地方,他不使用腮托,所以面板左下角的漆皮脱落,那一定是帕格尼尼尖瘦的下巴用力时磨掉的。它叫我感到帕格尼尼的灵魂至今犹然在这把琴上。

这把琴是克莱蒙纳的小提琴制作大师巴托罗梅奥·瓜奈利于1743年完成的。1822年法国剧团经理利夫龙将这把琴赠送给帕格尼尼。从此,帕格尼尼一直把它视为自己身体的延伸,他称自己在这把琴上表达出的疯狂的激情如同“电光石火”,是他的“加农炮”。从此这把琴便与他一直日日相依,有过于与他一起生活的女人。在1837年他还活着的时候,就希望这把琴将来属于自己的城市——热那亚。

1840年5月27日他去世后,这把琴就被人们称作“帕格尼尼的寡妇”了,没人再敢去碰它,怕亵渎它的“神灵”。自1851年这把琴就归政府属有,入藏新街博物馆。最初由于人们对它爱之太切,将它紧锁柜中,日久天长竟然开裂受损,幸经名师细心修复,并加强了严格而科学的保护措施,现在完好地保存在博物馆中了。

在这间小小的方形的展厅里,它被竖立在靠里边的一个玻璃柜中,固定它的支架相当考究。展柜里装有报警器,检测温度和湿度的仪表,以及考究的灯光。这些照明的灯光与展厅的门是巧妙相连的。观众走出门时,必须把門带上,门关上后,一会儿展厅内的灯就会自动熄灭。这样做,是因为灯光长久的照射对小提琴不利。从中可见,人们对这把琴的关爱无微不至。

在这间展厅里,还有一个展柜放着帕格尼尼的遗物:琴弓、琴盒、乐谱、手迹、怀表、奖章等等。墙上挂着19世纪法国画家保罗·德画的帕格尼尼画像。

热那亚没有这位伟大音乐家的故居,如果想看看帕格尼尼到这儿来就行了——他的女人还在这里,他灵魂的一半还在这里。

海耶兹的《吻》

一尊铜绿色画家海耶兹的半身雕像立在米兰老城区内一小块草地的中央,周围是生气盈盈、枝叶疏朗的树木。这地方旁边就是驰名于世的布雷拉美术博物馆。海耶兹的名作《吻》就在博物馆里。

意大利著名的美术博物馆大多在一座老房子里。这些建筑的历史都有说头,都有镶金带银的身份,可是老房子里边原有的功能却与博物馆无关,它们原先或是古堡、或是宫室、或是贵族的宅邸,所以房间也不像新建的美术馆那么宏大。然而,里边藏着大量的稀世之宝。比如布雷拉美术馆的镇馆之宝就有拉斐尔的《圣母的婚礼》、曼特尼亚的《圣殇》、海耶兹的《吻》,以及提香、贝利尼、弗朗西斯卡等的名作。我看美术馆有自己的方式。我的方式就像吃自助餐,不会每样都吃,吃得愈杂,愈留不下印象。我每次只选特别重要的、自己喜欢的一些藏品,停在那里专心品赏,决不叫博物馆琳琅满目的东西弄得昏头胀脑。

此次在布雷拉我特意要去看的是两幅画:《圣殇》和《吻》。一是因为《圣殇》是将透视法用在人物身上的代表作。通常画家们在处理“哀痛耶稣”这样经典而常见的题材时,多描绘人们将耶稣从十字架解救下来、无限哀伤的场面。曼特尼亚这幅《圣殇》不是——从十字架上摘下来的耶稣被放在冰冷的停尸石板上。画面色彩昏暗而阴冷,蒙着一种令人窒息的停滞的气息。除去一旁有两张侧面哀痛的脸来烘托此刻的情境,只有耶稣本人仰面躺着,手脚带着钉孔。画家刻意选择从尸床一端几乎平视的视角来描绘耶稣,这样在我们眼前的耶稣就像常人一样真实可感。这个别具创意的构图与构思,恰恰体现了文艺复兴时期的人文思想:将宗教的神变为人。如果我们从这个意义上来理解《圣殇》,就明白了这幅作品在当时、在艺术史上为什么具有如此巨大的影响。

当然,这幅画的成功还有赖于透视法在人物画上成功的使用,以及高超的写实能力。

另一幅《吻》是19世纪新古典主义画家海耶兹的作品。这幅作品被意大利人称作是19世纪最著名的作品,广泛印在各种实用物品中,在意大利随处可见。作品中,将一对年轻男女倾情之吻描绘得优美、深切、纯粹与动人。男子看不见面孔,宽大而温暖的身躯俯下,将扑在他怀中的女子紧紧相拥;女子侧着脸,无论脸上的神情还有仰起的腰身都陷入一种陶醉般的幸福里。画家将他们之间的姿态和情感都表现得和谐、自然、浑然一体。吻,这个每个人都有过的最美丽和最动心的人生经历,被这幅画表达得几乎成为一个完美的象征与符号。我想,这是意大利人引以为自豪的作品的缘故。它是意大利人对爱情一种极致的赞美与颂歌。

同样,《吻》这一题材成功的作品还有奥地利画家克里姆特的绘画和法国人罗丹的雕塑。

具有人的共同人生意义的作品,一定为人共同关切。比如我们常说“生、爱、死”是艺术永恒的主题。凡是人共同拥有的生命体验,都一定是被关切的题材。比如达·芬奇的“微笑”、蒙克的“喊”、毕加索“女人的哭”等等。它自然而然地会引起广泛的共鸣。当然,是否真的共鸣,还要看艺术家是否表现得真切与深刻。

我常常会想,我们的绘画史中,为什么这样的作品很少很少,甚至很难找到?

揭去伪装的《最后的晚餐》

我来到米兰有一个目的,是为了看看揭去“伪装”之后的《最后的晚餐》究竟如何?二十年前,我初到米蘭来看达·芬奇这幅举世闻名的壁画时,它正在修复。壁画前边搭着一个坚实的工作平台。三个人在上边工作。一位戴着眼镜、像医生那样穿着长褂的中年女士,两个年轻人。他们正在专注地工作。这项修复工作在当时已经做了十几年。据说工作的进度每天不到一平方厘米。他们要做的是将五个世纪以来壁画表面被氧化和不断附加的层面揭去。

实际上,1498年达·芬奇完成这幅壁画时,它就开始困扰着意大利人。由于当时油画颜料还不成熟,大多壁画都使用蛋彩和湿壁画法,而且各有招数。达·芬奇作这幅画时加入了自己一些实验性的材料(一说胶画法),可是并不成功,壁画完成不久就开始“生病”,干裂、脱皮、剥落。

意大利人当然知道这幅杰作的珍贵,决不会将这幅壁画粉刷一新,找人重画,而是不断地修复、填补、加固、刷保护层。到了18世纪壁画残损得太厉害了,才将过分脱落的部分进行一次重描,以致画面渐渐面目全非,很难看到达·芬奇原作的精妙,因而被一些人批评这幅壁画完全成了达·芬奇的“赝品”。可是人们又无计可施,它成了意大利人的一个心病。

直到20世纪中期,意大利的一些古物修复专家提出一个新的理念,与传统的“整旧修旧”不同,而是“整旧如初”,也就是通过修复,达到艺术品完成时的最初的状态。这项全新的工作尽管有了一定的技术保证,但还是有风险的,一旦不成功就会毁掉人类宝贵的艺术遗产。经过专家们反复论证,最后决定这样做了,而且是在两件最伟大的壁画上实施。一件是梵蒂冈西斯廷教堂天顶上米开朗基罗的巨作《创世纪》,一个就是达·芬奇的《最后的晚餐》。这种胆大包天的事以前谁也没有做过。担负西斯廷教堂这一工作的卡洛·彼得兰杰利说,这是他“一生中内心交战最激烈”的决定。

我曾去西斯廷教堂看过修复好的《创世纪》,据说这项修复工作历时九年刚刚完成。我带着疑惑举头望去,它竟然无限完美!他们真的将几个世纪里覆盖在壁画表面黑乎乎的尘污和烛烟除掉,露出壁画原本夺目的光彩,重现米开朗基罗的魅力与震撼力。但是,《最后的晚餐》与《创世纪》不同,它们出自两位不同的画家之手,两位画家使用的颜料不同,米开朗基罗《创世纪》的画面牢固完好,达·芬奇这幅《最后的晚餐》一开始就出了问题,而且一直在破损而修补、修补又破损的过程中。在这些层层叠加的画层中,修复到怎样的程度才算是复原真相?才能找到“本来的达·芬奇”?为此,这项修复工作一开始,就不断遭到质疑、否定,乃至尖锐批评,万一把握不好分寸,岂不永远毁掉了这不可再生的绝世的名作?

负责这项工作的C.Marani先生的担心更有道理,他说:即使修复得再合理,也难符合人们对它“固有的印象”。这“固有的印象”就是人们已经习惯的原先那个半真半假的《最后的晚餐》了。

那次,我站在正在修复的《最后的晚餐》面前,举起手中的相机——我想留下修复前和修复中的影像,以便将来对照。意大利的博物馆是可以拍照的,但不能用闪光灯。可是没想到我的相机自动闪光,拍照时雪亮的闪光惊动了工作台上的那位中年女子,她朝我大叫一声,生气地喝止我。我知道自己错了,向她深深地鞠躬致歉。这张照片我现在还保留着。那次是1996年,《最后的晚餐》的修复工作在三年后——1999年才完工。此后,我一直寻找机会想看看修复得是否如愿,但没等着机会。

老实说,这次来到玛丽亚修道院来看《最后的晚餐》,心中是怀着疑虑的,我怕留下遗憾。我怕与我对它“习惯的印象”不同。

按照这里的参观制度,参观者是分批进入的。一组组人先通过一道玻璃门,进入一个空间,还要等到下一道门的电子门锁自动打开,才得以走进修道院空荡荡的大厅。这便看到远远地展现在一端大墙上的这幅巨作。没有等我细细去端详它、甄别它、研究它。一种只有巨人之作才具有的“伟大的气息”把我攫往,一种高贵的历史感令我敬畏。在柔和的褐色的基调中,各种色彩彼此协调,虽然数百年的岁月已经消磨掉原先刻画在人面上的许多细节,但依然使我们感触到耶稣说出“你们当中有一个人出卖了我”时,十二门徒像听到一声惊雷每个人内心不同的反应。

《最后的晚餐》是常见的宗教绘画的题材,在达·芬奇之前就有很多人画过,之后也有不少人画;但达·芬奇没有像通常那样,直露地画出叛徒就是犹大。他从声音传播学的角度,表现“声音击中每个物体”——即耶稣的话击中每个门徒身体——的动作反应,来刻画门徒各自的内心,让观众去识别谁出卖了耶稣。于是,达·芬奇绘画所达到的历史制高点在这幅壁画中充分表现出来了。特别是耶稣的悲悯、忧郁、宽容与宁静,犹然清晰地显现在人物的脸上。

回想修复前的《最后的晚餐》,画面上那些污浊没了、含混没了、破败感没了、耶稣身上那些后来添加的不和谐的笔触没了。它回到原先的样子。历经几个世纪消磨的达·芬奇的真迹回来了!可是他们是怎么做到的呢?怎么从无数次修补、相互混杂、变质甚至变形的画层中,将真正属于达·芬奇的画层识别出来?除去高端和复杂的新技术,还需要感觉。对艺术的感觉,还有对历史的感觉。如果没有极精准的感觉,多高超的技术也难达到。当然,还有对历史的敬畏,以及坚韧的努力。为此,这一修复工作他们用了整整22年。从1977年开始,1999年完工。

意大利人恢复了达·芬奇。

这不能不使我钦佩。

剥了皮的巴多罗买

米兰大教堂的雕像是任何人都无法看下来的,因为它总共有六千多尊,怎么看?而且每一尊都称得上精美的艺术品。在米兰大教堂前后建造的漫长的五个世纪里,总共多少代多少雕工参与了教堂的雕造?无法能知。这些雕工大多没留下姓名,但他们却留下了无穷无尽的才情。有人说,这座世界上最大的哥特式教堂是一座大理石山,我却称它是凝聚意大利人雕塑才华的大山。

虽然不可能将这座大山上所有的雕像全看过来,可是在这儿有一尊却给我震撼,令我折服,叫我惊讶和称奇,我在其他地方从来没有见过如此奇异乃至神奇的雕像。它叫我极为深刻地记住。

这尊雕像在大教堂祭坛的后边、接近右边侧门的地方。它立在一个高高的竖长的台座上。雕像是一位中年裸体男子,比真人略高,光头,目光炯炯向前。手里拿着一块长长的片状的东西,好似一大块薄布。奇异的是这个男人没有皮肤,全身裸露的全是光溜溜的肌肉、骨骼和血管,而每一根筋骨、每块肌肉、每根血管全表现得清清楚楚,精准地符合人体解剖,这是解剖学意义上的立体模型吗?

这尊像是谁?谁雕的?为什么雕成这样?幸好它与这座教堂绝大多数雕像不同——它的底座上刻着雕像和作者的姓名。作者叫作马克·达阿格里特。雕像人物是耶稣的门徒巴多罗买。

先说作者,他1504年生于米兰附近小镇(阿格里特博安泽)的一个雕塑世家。在那个时代,意大利杰出的雕工多不可数,他虽然算不上身居“头排”的人物,却也颇具名气。他和他的哥哥吉安·弗朗切斯科曾为一些重要的教堂和贵族建造纪念碑和墓碑,因而在米兰大教堂建造时,被邀请雕造耶稣的圣徒。原先请他雕造另外的一位圣徒,但他选择了巴多罗买。

在基督教早期被视为异教的时代,耶稣的十二门徒大多因传教而殉道。巴多罗买殉道于亚美尼亚,死时很惨烈,被剥下全身的皮,绑在树上。因而,基督教常常把他作为一种誓死忠于宗教的精神偶像,出现在世界各地宗教题材的艺术中。米开朗基罗在梵蒂冈西斯廷教堂所画的壁画中也有被剥了皮的巴多罗买的形象。

然而,最具震撼力的还是米兰大教堂的这尊雕像。这尊用纯白色大理石雕刻的石像,经历岁久年长之后,凸处光亮,凹处幽暗,愈发立体。由于这位雕塑家对人体解剖极其精确的理解和非凡的表达力,使得这个宗教史上视死如归的传奇人物显示出强大的震撼力。这说明艺术的力量最终还要靠艺术家才能的本身。

再往细处看。这个剥去皮的躯体坚实挺拔,双脚有力,目光镇定向前,手中自己那张被剥下的皮,好似飘然的斗篷。人物的镇定自若,让人不由得心生敬意。这样的艺术效果正是宗教所需要的。依我看,这应是和《大卫》同一量级的作品。尽管人们对它的注意远远不够。

如果我们再将这尊雕像放在文艺复兴的背景上,就会更深刻地认识到它的意义与价值。

在西方,虽然早在古希腊时期,亚里士多德和希波克拉就通过动物的实体解剖,进行解剖学研究。但在随后的一千多年宗教统治的“黑暗时期”,解剖学一直被视为亵渎神灵的异端,划入禁区。直到文艺复兴民主与科学的大旗高扬起来,解剖学才被解放。然而最初突破禁区的都是勇敢者,维扎里就是冒着生命危险解剖人体的,他的《人体结构》于1544年出版。

达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师也正是在这个时期用棕色铅笔画了大量的研究人体构成的素描画。而米兰大教堂这尊《圣徒巴多罗买》不也正是这个时代创作的吗?它也在那个充满勇气时代前沿的行列中。由此看,它更是一件了不起的作品。

它还使我们看到伟大的文艺复兴时代的艺术支撑究竟在哪里。一是坚实的功力,一是思想的勇气与科学的精神。不管当代人对艺术作出怎样稀奇古怪的解释,我相信游戏态度支撑不起艺术的大厦与伟业。这恐怕是身在市场和商品时代的艺术家们必须直面的问题。

我们总不能用“古典主义过时了”的说法,作为自己怠懒、投机以及无能的遮羞布。

冯骥才,男,当代著名作家,曾任中国小说学会会长,现任中国文联副主席兼中国民间文艺家协会主席。新时期文学初曾以《雕花煙斗》《啊》《神鞭》《高女人和她的矮丈夫》等小说蜚声文坛。自上世纪80年代以来,冯先生自由徜徉在文学、绘画、书法、非物质文化遗产保护等诸多领域,且皆有建树。近年来文思泉涌,新作不断,颇引文坛注目。去岁欧游归来,他创作完成了一组游记式的文化随笔《意大利读画记》,重读文艺复兴名作,兼融中西,朴素隽永,见解独特,显示了一位东方学者在全球化背景下对民族文化传承和文化振兴等问题的新鲜思考,具有丰富的文化艺术内涵和人文价值。从第4期起,本刊特辟“冯骥才专栏”,分四期连载该作,以飨读者。

(完)

责任编辑 师力斌