西北油田智能监测溢流预警系统建立与应用效果评价

2017-07-07杨红满卢世浩徐高军张军阳

杨红满,卢世浩,徐高军,张军阳,吴 桐

(1.中石化西北油田分公司石油工程监督中心,新疆轮台 841600;2.中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司,四川绵阳 621050)

西北油田智能监测溢流预警系统建立与应用效果评价

杨红满1,卢世浩1,徐高军1,张军阳1,吴 桐2

(1.中石化西北油田分公司石油工程监督中心,新疆轮台 841600;2.中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司,四川绵阳 621050)

随着西北油田油气勘探开发程度的不断深入,面临的地质条件越来越复杂,井控风险随之增大。为有效降低井控风险,根据西北油田油气藏特征和现场钻井施工情况,在大量数据统计分析的基础上,从数据处理方法、参数优选、判断规则等方面建立溢流预警模型,并完成了智能监测溢流预警软件系统的开发;通过西北油田工区现场应用,该系统相较传统的综合录井溢流监测方法,有效提高了预报的准确率。

钻井;溢流;综合录井;预警模型

石油钻井施工具有投资规模大、周期长、技术复杂、安全风险高的特点[1],井控安全是钻井安全的重中之重,在钻井施工过程中,发生井喷甚至井喷失控,将会造成严重的后果。因此及时准确地发现溢流,及早采取有效的控制措施避免事态的进一步恶化显得尤为重要。随着录井技术的发展,能够直接获取的钻井参数越来越多,越来越精确,在钻井安全中扮演的角色越来越重要,应用综合录井仪的实时钻井参数进行溢流监测,具有效率高、成本低、易推广的特点。因此,基于综合录井仪实时数据,通过应用数学理论与计算机技术进行二次应用,实现科学、高效的钻井溢流监测[2],在降低油田井控风险、实现优快钻井方面具有重要意义。

1 工区技术现状

西北油田主力区块油藏以缝洞型碳酸盐岩为主,该种地质结构具有“超深、超稠、高温、高压、高矿化度”等特点;随着勘探区块的不断外延至顺北、顺南、顺托区块,这些区块油气 “三高”特征更加明显,钻进过程中易发生溢流,井控风险大增。为此,西北油田分公司不断加强工区内的溢流监测预警工作,但主要还是依靠传统的人工坐岗,钻机配套监视系统以及综合录井仪的实时监测与预报。

1.1 人工坐岗

从安装防喷器到完井安排专人24小时坐岗观察溢流显示和测量泥浆罐液面,定时记录观察、测量情况,发现异常,立即报告值班干部。

1.2 综合录井仪的异常预报

工区内综合录井仪主要为神开、二十二所、科油、胜利以及部分进口的仪器型号,这些录井仪软硬件配置各异,性能不一,在溢流事件的识别上主要还是依靠现场人员的经验判断,计算机仅仅辅以少量数据监测和分析工作。综合录井仪软件系统的异常预报,仅仅进行单参数的超限提醒,一般采用的是阈值法,即高低门限设定报警[3],操作人员发现后进行综合分析、核实确定异常类型,依赖人员的专业素质。由于报警逻辑简单,在井场施工的复杂环境下,极易误报,造成操作人员“报警麻木”;另一方面,在触发报警后,如果参数长时间不回归,报警将不会解除,如钻进中变更排量,出口流量、立压等参数将会持续报警,现场操作人员需要经常进行干预,改变参数的门限值,操作繁琐。总之,常规综合录井仪软件系统的报警模块无法实现对复杂情况的判断,并且非常依赖操作人员的综合素质,作为成熟的工业化产品,进行系统改进又面临型号多、费用高、周期长、难以整合等问题。

1.3 其他方式

除了上述广泛应用的溢流监测方式外,基于随钻井底测量技术、控压钻井技术等的溢流监测方法,可靠性高、实时性好,但系统安装复杂、成本高难以推广;而根据地层岩性和孔隙度分析进行溢流监测,能够进行提前预测,但需要大量数据的分析,实时性差。

综上,对综合录井仪实时数据的二次应用进行研究,建立科学合理的预警模型,开发软件系统并推广应用,是提高油田溢流监测水平的有效手段。

2 溢流预警模型建立

2.1 监测参数优选

通过整理分析西北油田近5年64口井87次溢流资料,溢流主要发生在钻进工况下,离井底、起钻、划眼发生概率相近,下钻工况相对安全(图1)。从参数变化情况看,在发生的溢流事件中出口流量、池体积、气测值参数必定会发生变化,立压异常概率接近50%,而钻时、出口密度、出口电导异常概率约30% 左右,其他参数变化概率较低(表1)。

图1 不同工况下溢流发生情况图

优选其中9项参数作为溢流判断参数,其中2项参数与溢流直接相关,7项参数与溢流间接相关,如表2所示。

表1 溢流事件录井参数变化情况统计表

表2 录井参数优选统计表

2.2 基础判断规则

根据上述优选的参数建立基础判断规则,依据溢流的成因及诱发因素,对溢流事件进行早期预警和核实报警,出现能够诱发或是溢流前兆的异常进行早期预警;在与溢流直接相关的多参数发生异常后进行核实报警,基础判断规则如表3所示。

表3 溢流判断基础规则表

2.3 数学模型

在利用录井参数进行溢流判断时,需要进行多参数的综合判断,该判断过程的逻辑数学方法描述如下:

设命题 f(x1)代表第一个参数增大,命题 f(x2)代表第二个参数增大,命题 f(y)代表工程事故,那么二值逻辑判别规则为:

定义 x1≥ 0.4 时第一个命题 f(x1)成立,x2≥ 0.35 时第二个命题 f(x2)成立,则有如下二值逻辑表达式 :

由以上几个表达式可得出如下具体的表达式:

从上述二值逻辑方法可以实现事故是与非的判断,而要实现溢流程度[4]的判断,则需要进一步建模描述。

定义溢流必要判别参数的特征子集(如:无小中大等)。

定义溢流事件的特征子集(如:无小中大等)。

利用多维思考逐步明确问题,建立溢流相关参数的关系矩阵,以行或列对参数进行描述,在其交点处找出与溢流的关系。

以利用出口流量与总池体积进行溢流判断的必要条件为例,定义参数变化程度与溢流程度的特征子集为(小,中,大),三者关系如下表所示:

表4 溢流程度判断示例关系表

2.4 数据处理分析方法

对原始的各类工程参数进行二次处理(如平均、变化率、振幅计算)与分析,比原始值能更直接地反映钻井异常的变化状态,也能有效发挥滤除噪声等非事故因素引起的参数异常变化,提高预警的有效性和准确性;数据处理后建立参数的实时背景基线,以此为基准实现对参数的动态连续监测与分析,根据人工设定的正常变化阈值判断参数是否发生异常,如图2所示。

图2 参数监测工作曲线

2.5 特殊变量引入

引入时间及权重参数进行综合判断。定义时间参数,界定参数超限时长的异常判断标准,排除参数正常波动变化,如图3所示,如果参数超过异常阈值上线时间小于定义的时间参数,则不视为异常。

图3 智能监测溢流预警系统“时间窗”参数引入

权重系数的引入,在多参数的综合判断中,有必要根据现场情况定义各参数的权重系数,持续、关键的重要参数作为必要参数,在多参数判断中占主导地位,提高相应参数在判断中的比重设置,实现对事件严重程度的不同描述;比如高压油气井适当增加立压和悬重的权重,当立压和悬重变化时,预报的程度相应会提高。不同程度预警反映出事件发生过程的整体走势情况和异常变化的轻重缓急程度,从而能使施工方采取比较合理的措施。如表5所示,对工区不同类型井进行参数权重设置(权重根据参数多寡确定具体数值,如碳酸盐高压气井设置7个参数综合判断溢流,权重之和就是7)。

表5 西北工区溢流参数权重设置

2.6 起下钻灌返浆情况监测

起、下钻工况下,除了上述监测模型外,根据井控风险特点,针对灌、返浆情况建立监测机制。以综合录井仪的循环系统监测体系为基础,获取灌浆罐与钻具体积参数,对比灌、返浆量与钻具排替理论量。其计算公式如下:

即

式中 :Vg为实际灌、返浆量 ;V1为灌浆罐静止(趋势认为)体积 ;V2为灌浆罐变化(趋势认为)至再次静止的体积 ;Vt为钻具排替体积 ;Vd为钻具体积(根据情况可能为壁厚体积或外径体积),Ve为理论与实际差值 ;n 为系统误差常量。

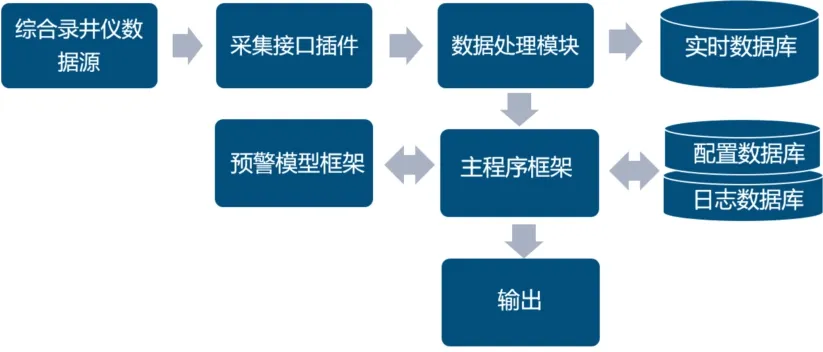

3 溢流预警系统设计

3.1 系统框架设计

软件系统采用采用模块化、组件化、开放式设计,具有良好的可维护和可扩展能力。主要包含数据采集接口插件、数据处理模块、预警模型、主程序框架及数据库构成,如图4所示。

图4 系统设计框架

3.2 系统工作流程

在现场应用中,通过综合录井仪数据接口插件获取实时数据,软件系统对实时数据进行同步处理分析,根据当前工况将处理后的数据自动输入预警模型进行综合判断,随后输出系统判断结果进行人机交互,在交互的过程中,实现系统参数与预警模型的进一步修正完善[5-6],具体如图 5 所示。

图5 钻井溢流预警系统工作流程图

4 应用情况

截 至 2017 年 4 月, 该 系 统 在 西 北 油 田 TK915-12H 井、TP189X 井、TH12399井、TK12398等16口井进行了现场部署应用,累计运行562d(表6),能够较准确识别真、假溢流。通过合理的参数配置,能够有效排除易引起误报的异常,如钻井参数的变化、传感器电磁干扰等因素造成的参数变化,同时对单参数的异常进行记录与提醒。

表6 现场应用情况表

案例 :在 TP347H 井,在保持工程参数稳定的情况下,通过防溢管增加泵排量模拟溢流验证监测软件的及时性。试验一,对出口流量单模块进行验证(表7),结果 :综合录井仪受液面波动范围和频繁报警影响,门限设置为3%~5%,增加2.2%,未报警 ;监测软件动态调整基值,门限设置为 0.8%,大于 0.8% 系统报警,耗时 30s。

表7 出口流量验证情况

试验二,在保持泵速 0.37m3/min 状态下,通过防溢管泵入钻井液,试验系统溢流预警效果如下:

表8 监测软件测试效果

5 结论

基于综合录井仪较完善的钻井参数监测体系,建立溢流综合判断逻辑模型,对实时数据进行二次处理后,结合现场工况引入模型进行综合判断,有效提高了溢流事件的判别效率,并实现了参数异常、溢流事件发展态势的跟踪报警,具备了一定程度的智能化;特别是在未增加其他硬件设备的条件下,实现了自动化的起下钻灌、返浆情况监测,在录井仪参数的二次应用方面,拓展了应用思路。本系统为油田降低井控风险,提高溢流监测水平提供了一套有效的技术辅助手段,相较传统的监测手段,具有成本低、易推广、兼容性强的特点,同时在减轻现场人员身心负担,降低对人员素质的依赖方面具备优势。当然,系统也存在不足之处,如系统受数据源配置局限(获取综合录井仪的数据)出口槽液面和泥浆罐液面波动较大会影响系统设置参数报警值,导致系统不能最大化发挥及时准确监测溢流的效果;对早期井筒内的溢流发现缺乏可靠的预测手段,在钻井施工的复杂作业综合判断不足等,有待进一步拓宽思路,进行的持续研究与完善。

[1] 潘兆明 .石油钻井作业面临的风险及防范 [J].工程技术(引文版),2016,25(5): 155.

[2] 孙合辉,陶青龙,李邓珥,等 .基于录井参数的溢流预警模型研究[J].录井工程,2015,26(4):17-21.

[3] 余华云,余泽禹 .基于趋势线的钻井工程异常预警方法 [J].长江大学学报(自科版),2015,12(31):47-50.

[4] 姚 文 华 . 钻 井 工 程 异 常 预 警 系 统 的 设 计 与 应 用 [J].. 石 油 仪 器,2011,25(1):5-9.

[5] 张正选,梅大成,高杰,等 .钻井工程异常预警方法研究 [J].计算机光盘软件与应用, 2014,(4):152-154.

[6] 郭齐胜 .系统建模与仿真 [M].北京 :国防工业出版社,2007.

Establishment and Application of Intelligent Monitoring Overflow Warning System in Northwest Oilfield

Yang Hong-man,Lu Shi-hao,Xu Gao-jun,Zhang Jun-yang,Wu Tong

With the deepening of oil and gas exploration and development in northwest oilfield,the geological conditions are becoming more and more complicated,and the risk of well control increases.In order to reduce the risk of well control,according to the characteristics of oil and gas reservoirs in Northwest China and the drilling conditions,Based on the statistical analysis of a large number of data,the overf l ow warning model is established from the aspects of data processing method,parameter optimization and judgment rule,and the intelligent monitoring overf l ow warning software system is developed.Through the fi eld application of the northwest oilf i eld area,The traditional integrated logging overf l ow monitoring method,effectively improve the accuracy of the forecast.

drilling ;overf l ow ;integrated logging ;early warning model

TP277

:A

:1003–6490(2017)07–0090–03

2017–05–15

杨红满(1983—),男,新疆乌鲁木齐人,工程师,主要从事地质录井监督及录井新技术研究工作。