农田中非耕作生境对耕地多功能影响研究*

2017-07-07边振兴冯玉萍

边振兴, 冯玉萍, 于 淼, 韩 影

(1.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳 110161;2.沈阳农业大学理学院,辽宁沈阳 110161)

·持续农业·

农田中非耕作生境对耕地多功能影响研究*

边振兴1, 冯玉萍1, 于 淼2※, 韩 影1

(1.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳 110161;2.沈阳农业大学理学院,辽宁沈阳 110161)

[目的]从耕地的生产功能、生态服务功能、社会保障功能和景观文化功能角度出发,探讨耕地系统中非耕作生境对这些功能的影响的方向和程度,以期为今后耕地系统中生态网络优化以及绿色土地整治提供参考。[方法]文章运用3S技术法提取非耕作生境数据,按照非耕作生境比例由低到高在辽宁省沈阳市沈北新区水田区选择调查点。运用层次分析法计算调查点耕地多功能值,运用统计分析法研究非耕作生境比例变化对耕地生产、社会保障、生态服务及景观文化功能的影响。[结果](1)当非耕作生境比例低于22.54%和17.16%时,随着非耕作生境比例增加耕地生产、社会保障功能呈增强趋势; 当其比例大于22.54%时和17.16%,随着非耕作生境比例增加耕地生产、社会保障功能呈减弱趋势。(2)随着非耕作生境面积比增加,耕地生态服务和景观文化功能均呈增强趋势。(3)当非耕作生境面积比低于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈增强趋势; 当其比例大于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈减弱趋势。[结论]非耕作生境比例对耕地生产、社会保障功能影响均呈现先增后减趋势,对耕地生态服务功能、耕地景观文化功能的影响趋势均呈现递增趋势,对耕地多功能综合影响呈先增后减趋势。

耕地多功能 非耕作生境 3S技术法 层次分析 统计分析

0 引言

农田中的非耕作生境(亦称非农生境)是指农田中林地、树篱、草地、田间路网、水塘、沟渠等自然、半自然生境的统称(Non-cropped Habitat)。研究表明非耕作生境对生物多样性保护、耕地多功能性、农业产量等具有重要作用[1-2]。具有高比例、景观异质性强的非耕作生境被视为更有利于农田生物多样性维持,提高耕地的多功能性[3-4]。维持高比例的非耕作生境是欧美等国家维持耕地多功能的重要途径[5-6]。

耕地多功能随着社会经济的发展,人们生活质量的提升和需求的变化,逐渐呈现多元化[7-8],耕地文化休闲功能逐渐增强,就业保障和生产功能显著减弱[9]。目前,耕地功能包括生产功能、社会保障功能、生态服务功能和景观文化功能[10-11]。但是长期以来人们对耕地功能的认识也多为单一的生产功能[8],单一功能的现代农业集约化生产使耕地景观趋于均质化,非耕作生境不断减少乃至消失,生物之间的相互作用及其效应常常被忽略[12],土地整治过程中的标准化建设,轻视生态系统循环、共生,致使大量非耕作生境消失,耕地多功能性被忽略[13-14]。同时景观土地整治的重要性也越来越突出[15],而农田景观生态建设是耕地多功能性保护的重要途径,其重点是提升中小尺度非耕作生境的比例,质量和景观异质性[14]。

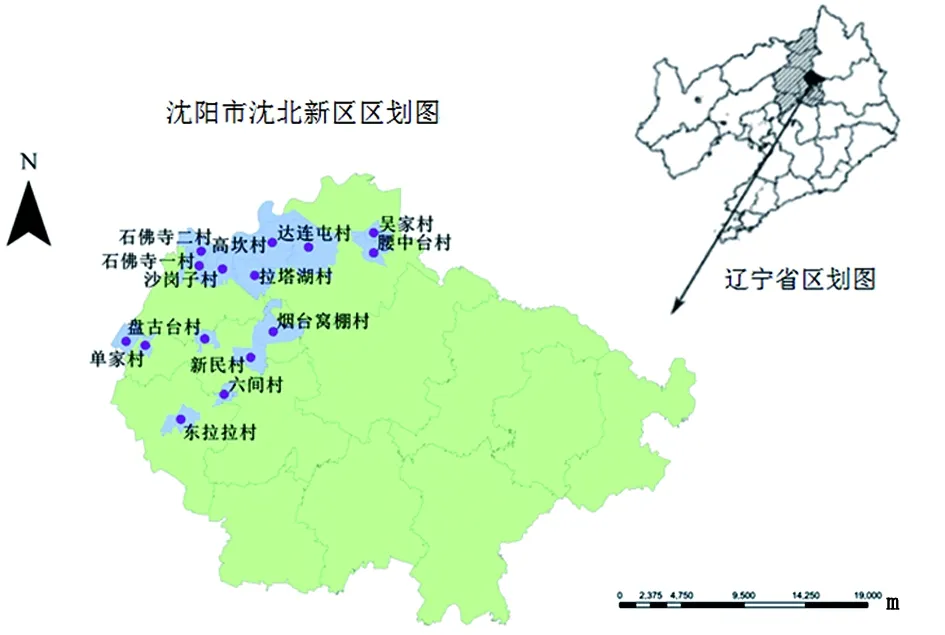

图1 研究区样点分布

因此,非耕作生境是耕地系统的生态骨架,是实现耕地多功能的生态网络基础。但是非耕作生境对耕地多功能产生哪些作用,目前还鲜见报道。因此,文章从耕地的生产功能、生态服务功能、社会保障功能和景观文化功能角度出发,探讨耕地系统中非耕作生境对这些功能的影响的方向和程度,以期为今后耕地系统中生态网络优化以及绿色土地整治提供参考。

1 研究区概况

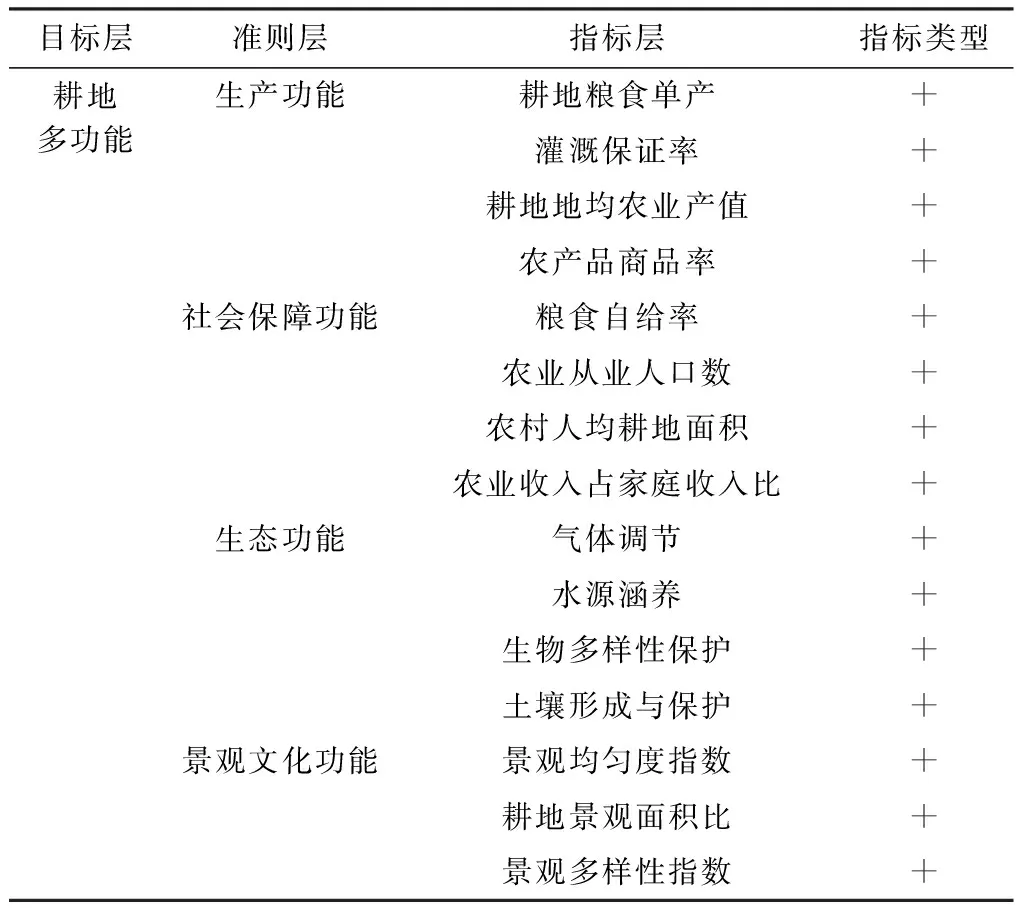

该研究按照非耕作生境比例(表1)由小到大的原则选取辽宁省沈阳市沈北新区15个行政村作为调查对象,研究非耕作生境对耕地多功能的影响。其调查点位于沈北新区水田区,区内地势平坦、开阔,是辽河冲积平原,属于北温带大陆性季风气候,四季分明,年平均气温7.5℃,年降水量672.9mm。土壤肥沃程度相差较小,灌排设施健全,区内以农业景观为主,林地、坑塘水面、草地、沟渠、农村道路等非耕作生境镶嵌其中,大小不一。能够很好地避免耕地功能因外界环境条件的影响。其样点分布如图1所示。

表1 调查点非耕作生境比例

行政村名称非耕作生境比例(%)行政村名称非耕作生境比例(%)行政村名称非耕作生境比例(%)新民村2.74单家村10.88大连屯村27.24盘古台村3.59东拉拉村13.66吴家村30.03六间村5.63腰中台村16.80高坎村31.83中心台村7.62拉塔湖村17.16沙岗子村39.70烟台窝棚村9.88石佛寺一村22.54石佛寺二村45.50

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

(1)空间数据: 2014年沈阳市沈北新区土地利用总体规划数据库。分辨率为0.50.25m的2014年沈阳市沈北新区遥感影像图。

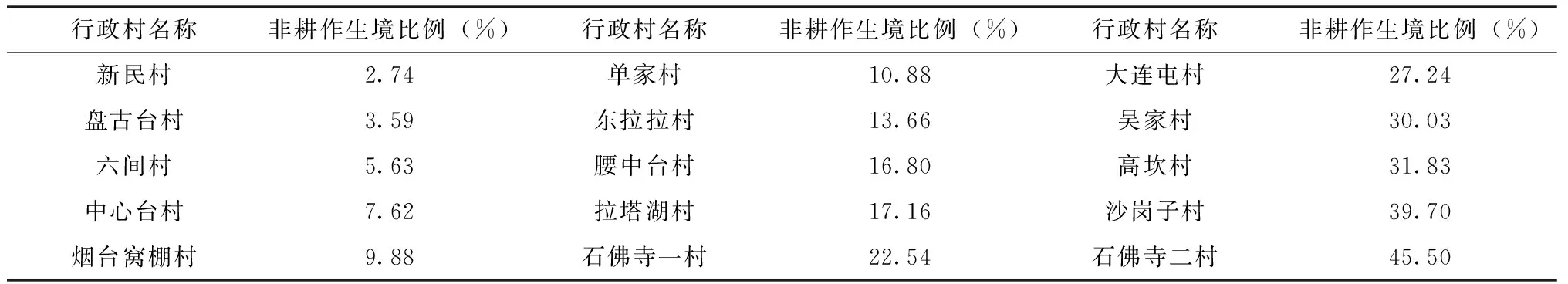

表2 耕地多功能评价指标体系

目标层准则层指标层指标类型耕地多功能生产功能耕地粮食单产+灌溉保证率+耕地地均农业产值+农产品商品率+社会保障功能粮食自给率+农业从业人口数+农村人均耕地面积+农业收入占家庭收入比+生态功能气体调节+水源涵养+生物多样性保护+土壤形成与保护+景观文化功能景观均匀度指数+耕地景观面积比+景观多样性指数+

(2)实地调研:调研以问卷调查为主,调查中兼顾随机性与典型性。问卷内容包括被调查者基本情况、耕地利用情况、被调查者对非耕作生境对耕地多功能影响认知情况及被调查者对种植和保护非耕作生境的意愿情况。每个调查地点发放30份问卷,共收回调查问卷450份,有效问卷408份。调研期间为水稻整地,插秧时节,被调查者既有长期在家务农的农民,也有外出打工返乡的农民,充分保证了样本的代表性。

2.2 研究方法

2.2.1 非耕作生境数据的提取

首先对2014年沈北新区遥感影像图进行解译,将解译结果与2014年土地利用现状数据库进行对比验证,并且进行野外校正和检验,形成最终解译结果。解译的非耕作生境类型包括林地、草地、水域及农村道路4种类型。

2.2.2 耕地多功能指标选取

参考众多学者[16-20]对耕地多功能的分类及评价研究,将耕地多功能分为生产功能、生态服务功能、社会保障功能和景观文化功能4类并且构建评价指标体系(表2)。其中,耕地的生产功能和社会保障功能指标来源于调查问卷; 生态服务功能评价指标参照谢高地、鲁春霞等人[21]青藏高原生态资产的价值评估中农田生态服务价值结果; 耕地景观文化功能评价指标在Fragstats软件中计算景观格局指数得出。

2.2.3 耕地多功能值计算

耕地的生态服务功能指标值的计算参照周立军[22]唐秀美[23]在城市化进程中耕地多功能保护的价值研究一文中对生态服务功能的修正方法得到。耕地多功能值运用熵权法和层次分析法得到。其中,熵权法计算各指标权重,层次分析法计算各功能得分。

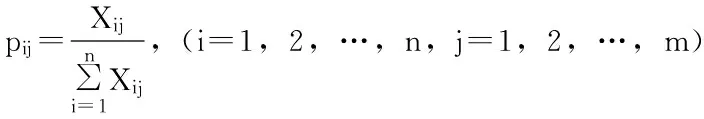

(1)熵权法确定指标权重

首先由于该文选取的各指标单位的不同,因此对各指标进行标准化,方法如下:

(1)

式(1)中xij为第i个村的第j个指标的数值(i=1, 2, 3,…,n;j=1, 2, 3,…,m)。

(2)计算第j项指标的熵值

(2)

式(2)中k>0为,且k=1/ln(n)。当pij=0时,令ln(pij)=0。

(3)求各指标权重值

(3)

式(3)中,wj指第j项指标的权重值。

(4)计算耕地多功能分值

(4)

式(4)中Aa为耕地各功能评价分值;Xij为各指标标准化后的值;m为耕地功能个数。

2.2.4 数据统计与分析

利用ArcGIS9.3进行非耕作生境空间数据分析,计算每个村非耕作生境面积比例。利用EXCEL统计分析非耕作生境比例变化与耕地多功能之间的对应关系。

3 结果与分析

3.1 耕地多功能特征分析

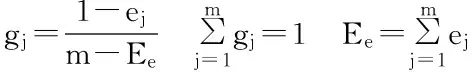

通过构建耕地多功能指标体系,运用熵权法和层次分析法计算得出调查点耕地多功能值,如表3所示。

表3 耕地多功能值统计

行政村名称生产功能社会保障功能值生态服务功能景观文化功能耕地多功能新民村13.0220.8415.6425.9418.86盘古台村25.0114.7317.1828.1920.92六间村13.4823.2922.9232.1921.66中心台村28.4419.7531.4940.1727.29烟台窝棚村19.5221.8733.1144.7028.19单家村36.6325.3535.3450.6436.17东拉拉村38.8846.0637.8251.7343.07腰中台村63.0662.6241.0156.7255.85拉塔湖村79.2678.7848.2560.7865.34石佛寺一村87.8872.6257.2268.4670.27达连屯村78.4356.5465.5364.7864.81吴家村80.6657.8667.3868.6868.65高坎村73.9341.4475.3469.7966.03沙岗子村63.4032.6979.6772.2764.23石佛寺二村49.4729.8694.4184.1762.11

从耕地生产功能来看,石佛寺一村生产功能值最大为87.88,生产功能最好,吴家村、高坎村、达连屯村和拉塔湖村次之,腰中台村和沙岗子村较弱,新民村和六间村最差,生产功能值分别为13.02和13.48。从耕地社会保障功能来看,拉塔湖村耕地社会保障功能值最高为78.78,社会保障功能最强,石佛寺一村、腰中台村次之,达连屯村和吴家村较弱,盘古台村最差,其社会保障功能值为14.73。从耕地生态服务功能和景观文化功能来看,石佛寺二村均最好,其功能值分别为94.41和84.17,沙岗子村、吴家村和高坎村次之,新民村均最差,其功能值分别为25.94和18.86。从耕地多功能来看,石佛寺一村最好,耕地多功能值最高为70.27,高坎村和拉塔湖村次之,沙岗子村和石佛寺二村较弱,新民村最差,耕地多功能值为18.86。

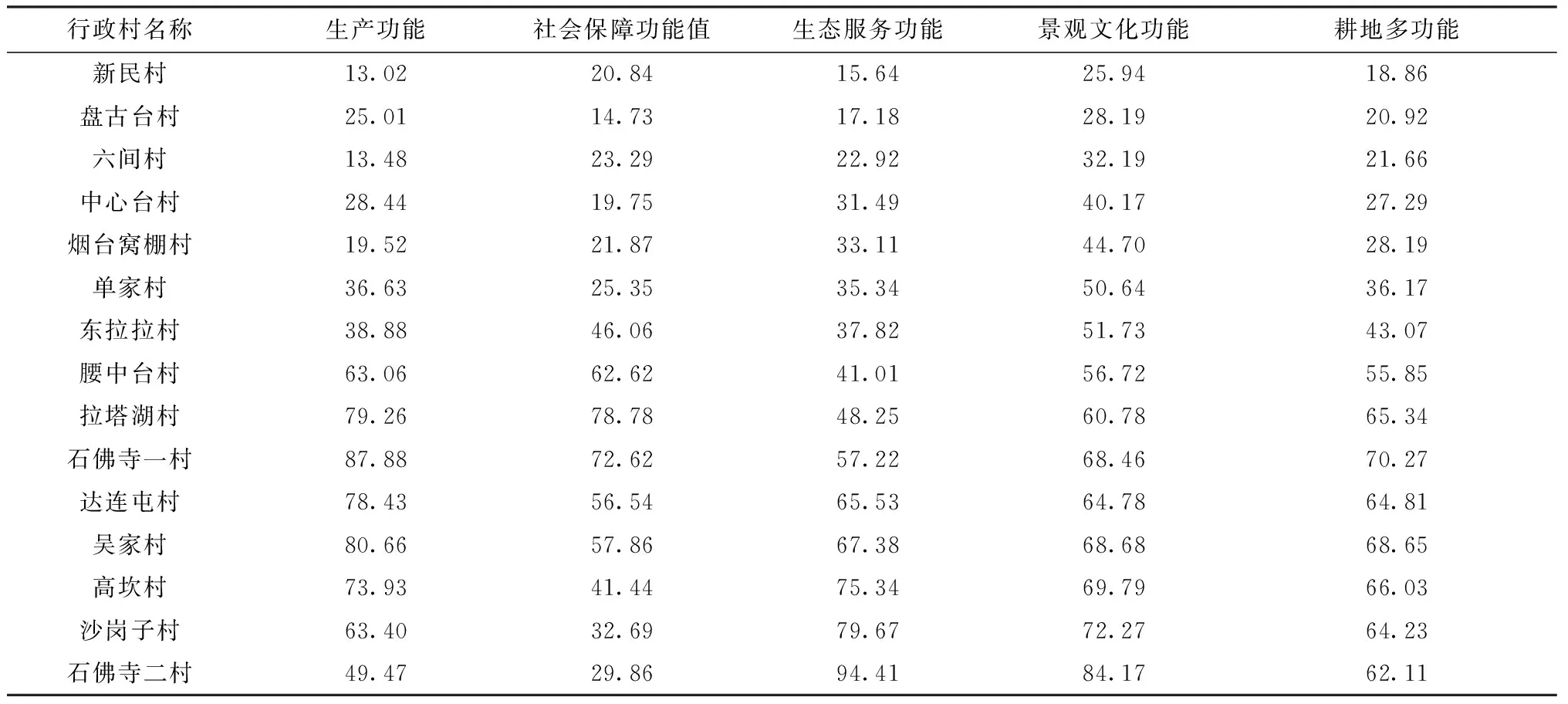

3.2 非耕作生境对耕地多功能影响分析

通过分析15个村非耕作生境比例与耕地多功能之间的关系,结果如图2所示。

图2 非耕作生境与耕地功能关系

3.2.1 非耕作生境对耕地生产功能的影响分析

总体来说,非耕作生境对耕地生产功能影响呈现先增后减趋势。既当非耕作生境面积比例低于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈增强趋势; 当其比例大于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈减弱趋势。当非耕作生境比例低于10.88%时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈缓慢增强趋势。在这一阶段非耕作生境比例虽然在增加,但是其分散镶嵌于农田景观中,破碎化程度很高,对耕地的生产功能影响较弱。当非耕作生境比例为10.88%~22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈快速增强趋势。非耕作生境比例越大,结构性越明显,其涵养水源、防风固沙功能力越强,增加了农田景观的生物多样性及抗干扰能力和稳定性[24],调节局部小气候,改善生态环境,从而促进了耕地生产功能的增强。当非耕作生境比例大于22.54%时,耕地的生产功能随着非耕作生境比例的增加而明显降低。主要是因为非耕作生境比例过大占用了大面积的耕地,减少了地区粮食总产量,耕地农业产值以及农产品的商品率都减少,从而直接表现出耕地的生产功能的降低。

3.2.2 非耕作生境对耕地社会保障功能的影响分析

总体来说,非耕作生境对耕地社会保障功能的影响呈现先增后减趋势。既当非耕作生境面积比例低于17.16%时,随着非耕作生境比例增加耕地社会保障功能呈增强趋势; 当其比例大于17.16%时,随着非耕作生境比例增加耕地社会保障功能呈减弱趋势。当非耕作生境比例低于9.9%时,随着非耕作生境比例增加耕地社会保障功能呈缓慢增强趋势。在这一阶段,非耕作生境比例虽然在增加,但其比例较小,不影响区域内人均耕地面积和粮食单产,对社会保障功能影响较弱。当非耕作生境比例为9.87%~17.16%,随着非耕作生境比例增加耕地社会保障功能呈快速增强趋势。非耕作生境比例增加,增加了地表防止水土流失、涵养水源的植被数量[25],增加了地区的蓄水功能,有助于耕地粮食产量的提高,从而增加了农民的农业收入,农业收入比重增加,提升了耕地的社会保障功能。当非耕作生境比例大于17.16%时,耕地的生产功能随着非耕作生境比例的增加而明显降低。这主要是因为非耕作生境面积过大,地区耕地面积减少,减少了人均耕地面积,粮食自给率也受到影响,农业从业人口数减少,更多的人进城务工,务工收入占家庭收入的比重增加,耕地的社会保障功能即减弱。

3.2.3 非耕作生境对耕地生态服务功能的影响分析

总体来看,非耕作生境对耕地生态服务功能的影响趋势呈现递增趋势。当非耕作生境面积比例低于16.80%时,随着非耕作生境比例增加耕地生态服务功能呈缓慢增加趋势,这一阶段,农田中的林地、水域、草地为野生动植物提供了良好的栖息地,改善农田生态小气候和生态环境[26-27],增加农田生态系统的适宜性和可持续性[28],增强了耕地生态服务功能。当非耕作生境比例高于16.80%时,随着非耕作生境比例增加耕地生态服务功能呈快速增加趋势。由此表明,农田中非耕作生境比例越大,农田生态系统的气体调节、水源涵养、生物多样性保护以及土壤形成与保护等耕地的生态服务价值越大[20],因此高比例的非耕作生境更能增强耕地的生态服务功能。

3.2.4 非耕作生境对耕地景观文化功能的影响

总体来说,非耕作生境对耕地景观文化功能的影响趋势呈现递增趋势。当非耕作生境面积比例低于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地景观文化功能呈快速增加趋势,农田中非耕作生境越多,耕地生态系统物种丰富度、镶嵌度以及空间格局等都得到了保障,从而保护农村自然生态景观[28],最大程度上保障了耕地生态系统和自然生物的原有特征,增加了耕地的景观文化功能[14]。当非耕作生境比例高于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地景观文化功能呈缓慢增加趋势。非耕作生境比例到一定比例时,研究区域内物种的多样性增加程度会减弱,并且伴有耕地景观面积比的减少,因此耕地景观文化功能的综合反映即为缓慢增加。

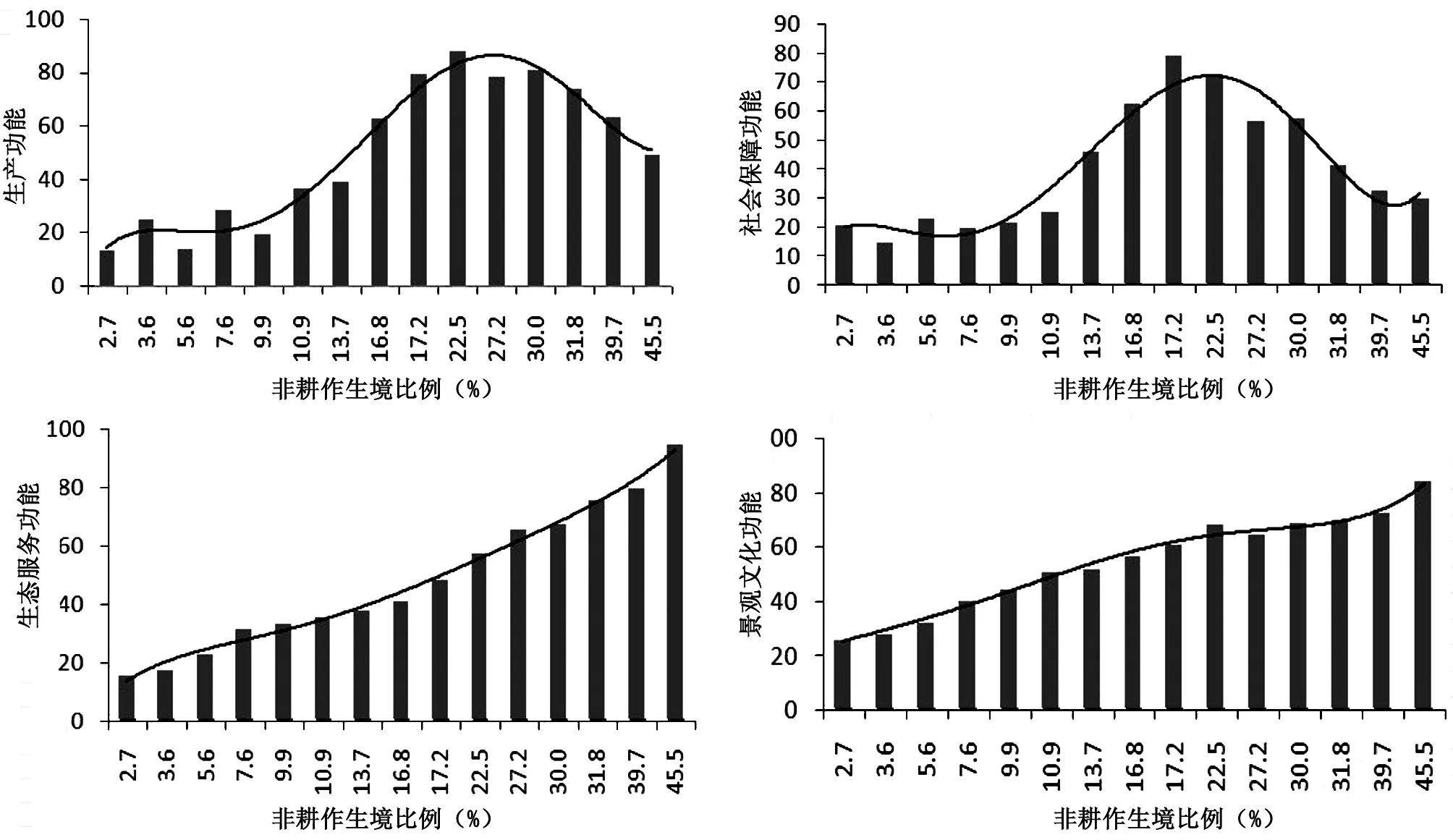

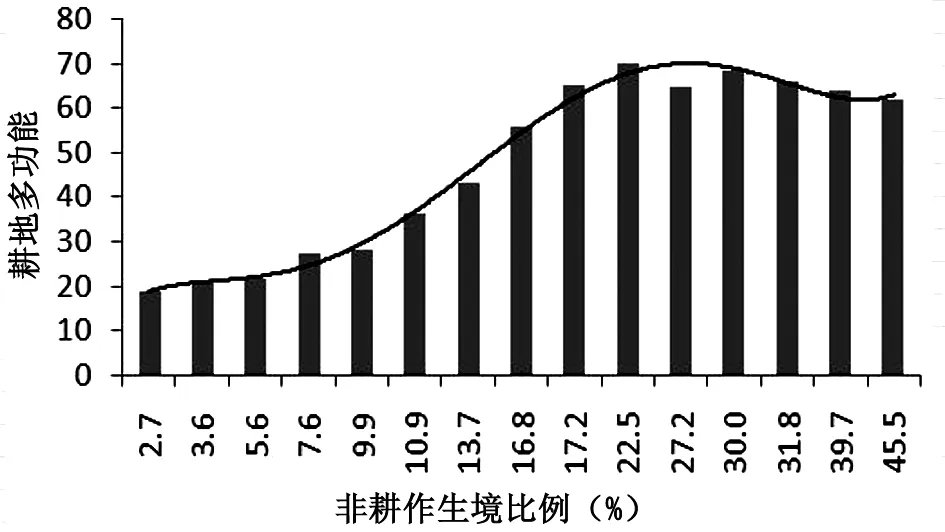

图3 非耕作生境与耕地多功能关系

3.2.5 非耕作生境对耕地多功能的影响

如图3所示,非耕作生境对耕地多功能影响呈现先增后减趋势。既当非耕作生境面积比例低于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈增强趋势; 当其比例大于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈减弱趋势。这与stocker[29]和szarek[30]的研究结果“当非耕作生境比例达到1020%左右时对维持耕地生物多样性和耕地多功能性具有重

要作用”相似。耕地多功能以耕地生产功能和社会保障功能为主,生态功能和景观文化功能为辅,当非耕作生境比例低于22.54%时,耕地的生产功能、社会保障功能、生态服务功能和景观文化功能均递增,因此耕地多功能也增强。当比例高于22.54%时,耕地主要的生产功能和社会保障功能呈现递减趋势,虽然耕地的生态服务功能和景观文化功能均在增强,但对耕地多功能的影响趋势是对耕地4种功能影响的一个综合反馈,与耕地的主要功能值的变化趋势一致。

4 结论与讨论

4.1 结论

该研究发现农田中的非耕作生境对耕地的生产功能、社会保障功能、生态服务功能和景观文化功能都有不同程度的影响。

(1)非耕作生境对耕地生产功能影响呈现先增后减趋势。即以非耕作生境面积比例22.54%为界,当比例低于该值时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈增强趋势,当比例大于该值时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈减弱趋势。耕地生产功能增强趋势分为缓慢增强和快速增强2个阶段,其中比例从0%增加到10.88%时,耕地生产功能呈缓慢增强趋势,当比例由10.88%增加至22.54%时,耕地生产功能速增强。

(2)非耕作生境对耕地社会保障功能的影响呈现先增后减趋势。既以非耕作生境面积比例17.16%为界,当比例低于该值时,随着非耕作生境比例增加耕地社会保障功能呈增强趋势; 当比例大于17.16%该值时,随着非耕作生境比例增加耕地生产功能呈减弱趋势。耕地社会保障功能增强趋势分为缓慢增强和快速增强2个阶段,其中比例从0%增加到9.9%时,耕地社会保障功能呈缓慢增强趋势,当比例从9.87%增加到17.16%,耕地社会保障功能呈快速增强趋势。

(3)非耕作生境对耕地生态服务功能的影响趋势呈现递增趋势。递增趋势也随着非耕作生境比例的变化表现为缓慢增强和快速增强2个阶段:当比例低于16.80%时,随着非耕作生境比例增加耕地生态服务功能呈缓慢增强趋势,当比例高于16.80%时,随着非耕作生境比例增加耕地生态服务功能呈快速增强趋势。

(4)非耕作生境对耕地景观文化功能的影响趋势呈现递增趋势。递增趋势也随着非耕作生境比例的变化表现为缓慢增强和快速增强2个阶段:当比例低于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地景观文化功能呈快速增强趋势,当非耕作生境比例高于22.54%时,随着非耕作生境比例增加耕地景观文化功能呈缓慢增强趋势。

(5)非耕作生境对耕地多功能影响呈现先增后减趋势。以非耕作生境比例为22.54%为界,当低于该值时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈增强趋势; 当比例大于该值时,随着非耕作生境比例增加耕地多功能呈减弱趋势。

4.2 讨论

研究结果表明农田中的非耕作生境比例增加均能在一定范围内增强耕地的生产功能、社会保障功能、生态服务功能和景观文化功能,因此营造适度比例的非耕作生境既能改善农村环境,又能增强耕地多功能。鉴于生态平衡理论和景观生态学相关理论,农田中的非耕作生境比例在22.54%左右时,耕地多功能性最强,建议在今后土地整治工作中适当增加农田中非耕作生境面积,从而增强耕地多功能性。同时该研究也存在诸多不足,对于非耕作生境对耕地多功能的影响机理,非耕作生境类型、结构、布局、异质性特征等方面对耕地多功能的影响方面尚有待于完善和验证。

[1] Ernoult A,Alard D.Species richness of hedgerow habitats in changing agricultural landscapes:are α and γ diversity shaped by the same factors?Landscape Ecology, 2011, 26(5): 683~696

[2] Groot J C J,Jellema A,Rossing W A H.Designing a hedgerow network in a multifunctional agricultural landscape:balancing trade-implementation costs.European Journal of Agronomy, 2010, 32(1): 112~119

[3] Liu Y,Duan M,Yu Z.Agricultural landscapes and biodiversity in China.Agriculture,Ecosystems and Environment, 2013, 166: 46~54

[4] Tscharntke T,Clough Y,Wanger T C,et al.Global food security,biodiversity conservation and the future of agricultural intensification.Biological Conservation, 2012, 151(1): 53~59

[5] Jackson L,van Noordwijk M,Bengtsson J,et al.Biodiversity an dagricultultural sustainagility:from assessment to adapt ivemanagement.Current Opinion in Environmental Sustainability, 2010, 2(1/2): 80~87

[6] Whittingham M J.The future of agri-environment schemes:biodiversity gains and ecosystem service delivery?Journal of Applied Ecology, 2011, 48(3): 509~513

[7] 赵华甫, 张凤荣,许月卿,等.北京城市居民需要向导下的耕地功能保护.资源科学, 2007, 29(10): 19~20

[8] 姜广辉, 张凤荣,孔祥斌,等.耕地多功能的层次性及其多功能保护.中国土地科学, 2011, 25(08): 42~47

[9] 杨雪, 谈明洪.近年来北京市耕地多功能演变及其关联性.自然资源学报, 2014, 29(05): 733~743

[10]宋小青, 欧阳竹.耕地多功能内涵及其对耕地保护的启示.地理科学进展, 2012, 31(07): 859~868

[11]陈美球, 王光远.农民对耕地非生产性功能的认识及其量化实证研究——基于1065份问卷调查.中国土地科学, 2013, 27(03): 10~16

[12]Omer A,Pascual U,Russell N P.Biodiversity conservation and productivity in intensive agricultural systems.J Agron Econ, 2007, 58(2): 308~329

[13]陈百明, 王秀芬.耕地质量建设与环境理念.中国农业资源与区划, 2013, 34(1): 1~4

[14]郧文聚, 宇振荣.中国农村土地整治生态景观建设策略.农业工程学报, 2011, 27(04): 1~6

[15]张文瑞.土地生态化整治与农业景观设计实证研究.中国农业资源与区划, 2016, 37(04): 224~227

[16]边振兴, 康萌,刘琳琳,等.沈阳城市边缘区农地多功能分析.土壤通报, 2015, 46(03): 533~538

[17]武琳. 基于新型城镇化的耕地功能评价研究.西安:长安大学, 2014

[18]陈杰. 开封市耕地多功能的评价研究,开封:河南大学, 2013

[19]宋小青, 吴志峰,欧阳竹,等.1949年以来中国耕地功能变化.地理学报, 2014, 69(04): 435~447

[20]刘沛, 城镇化进程中耕地功能分析与评价,长沙:湖南农业大学, 2010

[21]谢高地, 鲁春霞、冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估.自然资源学报, 2003, 18(02): 189~196

[22]周立军, 城市化进程中耕地多功能保护的价值研究.杭州:浙江大学, 2010

[23]唐秀美, 陈百明,路庆斌,等,基于生态适宜性评价的耕地生态系统服务价值变化研究——以山东省章丘市为例.中国农业资源与区划, 2011, 32(06): 39~42

[24]张全玺, 土地整理可能引发的生态环境问题及宏观管理对策.吉林农业, 2012, 21(11): 39

[25]林奇胜,刘红萍,张安录,等.我国农地整理中农业生态环境保护问题.生态经济, 2003,(10): 169~171

[26]Holzschuh A,Steffan-Dewenter I,Tscharntke T.How do landscape composition and configuration,organic farming and fallowstrips affect the diversity of bees,wasps and their parasitoids?Journal of Animal Ecology, 2010, 79(2): 491~500

[27]Phalan B,Onial M,Balmford A,et al.Reconciling food production and biodiversity conservation:land sharing and land sparing compared.Science, 2011, 333(6047): 1289~1291

[28]王秀茹, 韩兴,朱国平,等,关于土地开发整理与生态环境问题的分析.水土保持研究, 2004, 11(03): 151~153

[30]Szarek S.R.,Johnson H.B.,Ting I.P.Drought adaptations in Opuntiabasilaris. Plant Physiol, 1973, 52: 539~541

THE EFFECTS OF NON-CROPPED HABITAT ON THE ARABLELAND MULTIFUNCTION*

Bian Zhenxing1,Feng Yuping1,Yu Miao2※,Han Ying1

(1 College of Land and Environment, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110161,China;2. College of Science, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110161,China)

Non-cropped habitats in farmland play a significant role in biodiversity and arable land multifunction. At present, the arable land multifunctionwasreduced with the drop of the non-cropped habitats. Therefore, theconstruction of farmland landscape ecology becomes more and more important. In this paper, the 3S technology method was used to extract data of the non-cropped habitat on arable land. Taking 15 villages in paddy field area in Shenbei new district in Shenyang city,Liaoning province as investigation objects, it used the analytic hierarchy process (AHP) to evaluate the arable land multifunction. The statistical analysis methodwas used to analyze the influence of the non-cropped habitat on arable land production function, social security function, ecological service function, landscape and culture function. The results showed that:(1)With the increase of non-cropped habitats,the arable land production function and social security function decreased. When the proportion of non- cropped habitat area was below 22.54% and 17.16%,non-cropped habitat proportion increased, and the cultivated land production function and social security function showed a trend of increase. (2)the effect of non-cropped habitatson the ecological service function and the landscape cultural functions of arable landshowedan increasing trend. So the ecological service function and landscape cultural function of cultivated land were enhanced with the increase of the proportion of non-cropped habitat.(3)The effect of non-cropped habitats on the arable land multifunctiondecreased.

arable land multifunction; non-cropped habitats; 3S technology method; AHP; statistical analysis method

10.7621/cjarrp.1005-9121.20170423

2016-08-26

边振兴(1974—),男,辽宁朝阳人,博士、副教授、硕士生导师。研究方向:农地利用与保护。※通讯作者:于淼(1977—),女,辽宁沈阳人,硕士、讲师。研究方向:数理统计与景观生态学。Email:yumiao77@163.com

*资助项目:沈阳农业大学土地与环境学院青年创新项目“城市边缘区非农生境与土壤动物协同关系”(20140102)

F301

A

1005-9121[2017]04154-08