川西高原农牧业与生态环境耦合协调度量化研究*

2017-07-07田双清谢皖东陈宇阳陈文宽

田双清,陈 磊,谢皖东,陈宇阳,陈文宽

(四川农业大学管理学院,成都 611130)

·农业生态·

川西高原农牧业与生态环境耦合协调度量化研究*

田双清,陈 磊,谢皖东,陈宇阳,陈文宽※

(四川农业大学管理学院,成都 611130)

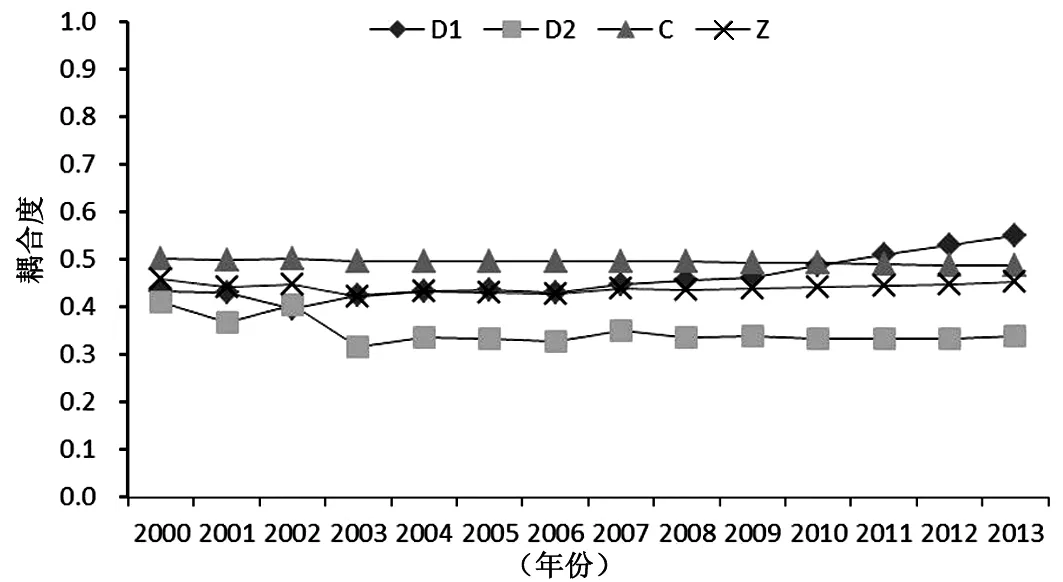

[目的]研究农牧业与生态环境的可持续发展对于川西地区区域经济发展具有重要意义,为今后治理川西地区生态环境提供参考。[方法]文章在分析川西高原农牧业与生态环境发展现状基础上,运用物理学中的耦合理论,构建耦合评价指标体系,并分析农牧业与生态环境二者间的耦合协调关系。[结果]2000~2013年川西高原农牧业综合评价指数总体呈上升趋势,而生态环境综合评价指数总体呈下降趋势; 耦合度在14年间基本保持在0.49左右; 耦合协调度呈反复上升下降的波动趋势,总体呈下降趋势,变化率极小,耦合协调度的类型14年间都处于中度耦合协调。[结论]农牧业与生态环境之间存在明显的耦合关系,二者相互作用,彼此影响。两系统耦合协调等级较低,均濒临失衡,而农牧业与生态环境之间的对比关系类型逐渐由生态环境敏感型转变为生态环境风险型,有向生态环境恶化型转变的趋势,各地区当中阿坝州的恶化情况最为严重,攀枝花市状况较好。

农牧业 生态环境 耦合机理 耦合协调度 川西高原

0 引言

川西高原地区属于生态薄弱区,自然环境复杂、地质灾害频繁、生态环境脆弱。生态环境和农牧业相互影响,生态恶化严重制约着农牧业的发展[1]。草地“三化”(退化、沙化、盐碱化)致使草场载畜能力下降,水源减少和湿地退缩造成人畜饮水困难,这种情况反过来又会加剧草场退化。冉瑞平[2]认为农牧民的传统生产生活方式落后、生态环境意识差等因素阻碍着川西高山高原区环境与经济协调发展。Mark Altaweel[3]创建了适用农业灌溉的计算模型,得出盐渍化对农业在不同的时期、不同地区具有不同的影响。丁忠兵[4]针对不同区域提出了不同的农业农村可持续发展和生态农牧业建设的典型模式,例如“农—林—牧—加”复合生态农业模式[5]。陈艳晓等运用能值分析方法[6]对农牧业投入产出现状、生态环境压力、可持续发展水平进行了分析评价,建立农业生态环境系统的系统动力学模型[7]来实现人口、资源、环境与社会经济的协调发展。韩永辉、孙特生、李光勇[8-10]等认为优化农业生态系统结构、利用设施农业能够改善生态效率,农户生产经营行为关系到生产资源的合理利用与配置,影响农村生态系统保护及其可持续发展[11]。李青[12]等通过研究土地资源利用与生态环境之间的耦合关系,发现过度开发利用土地资源会加剧生态环境的脆弱性,进一步制约土地资源的可持续开发利用。脆弱的生态环境使川西民族地区发展受到严重制约,经济发展与生态环境保护面临两难境地,应充分发挥旅游资源优势[13],建立以生态旅游业为先导,生态农业、生态工业、生态第三产业联动发展的大旅游产业体系[14],发展特色农业是保护西部地区生态环境的有效措施[15]。此外,杨国金[16]通过研究发现环境和农业的变化发展是导致疾病出现的重要因素,所以有必要对农牧业与生态环境之间的关系进行研究。

川西高原地区是重要的水源涵养区、生态屏障区以及西部少数民族重要聚居区。目前对于川西高原的研究多集中对生态环境的敏感性进行评价,很少将农牧业与生态环境结合起来进行分析,且对于农牧业和生态环境的研究多集中于定性研究,定量研究较少。加之目前川西高原数据难以获取、自然条件相对恶劣等原因,对川西高原的相关研究还不够深入,探讨农牧业与生态环境关系问题,对于认识生态经济发展规律和实现区域可持续发展,具有重要的实践价值。经济新常态下,生态农业具有很大的发展前景[17],探索符合生态规律的资源利用方式和地域农牧业体系,建立有效的生态建设机制、调整农牧业地域结构、发展特色农牧业,是协调资源利用与生态环境的必然选择。文章对川西高原农牧业与生态环境的耦合研究,具有十分重要的生态安全、民族团结和政治稳定以及经济发展等多重战略意义。

图1 川西高原分布

1 材料与研究方法

1.1 研究区概况

川西高原由川西高山高原及川西南山地组成,面积约占四川省总面积的50%以上,主要包括西北部的甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治区,西南部的凉山彝族自治州和攀枝花市(图1),下文分别简称为甘孜州、阿坝州、凉山州和攀枝花。区域内地势西高东低,北部高原面积辽阔、地势平缓,南部大河谷地地势崎岖。该区域属于高山高原气候区,昼夜温差大,干雨季分明,日照充足,具有良好的种植优势,因此,川西高原地区种植业、牧业上限均高于四川省其他地区。此外,川西高原是四川省少数民族主要聚居地,其中甘孜州是以藏民族为主体,阿坝州是我国羌族的主要聚居区、四川省第二大藏区,凉山州是全国最大的彝族聚居区,另外攀枝花市共有42个民族。2015年末,川西高原地区共有藏族128.6万人,彝族240.1万人,羌族20.5万人。在少数民族传统观念的影响下,川西高原地区仍然保留着较为原始落后的农牧业生产方式,生态意识淡薄,生态环境日益恶化。

1.2 数据来源

该文所用数据来自于《四川统计年鉴》(2001~2014)《凉山统计年鉴》(2001~2014)《甘孜统计年鉴》(2001~ 2014)《阿坝统计年鉴》(2001~ 2014)《攀枝花统计年鉴》(2001~2014)以及四川省和“三州一市”2000~2013年国民经济和社会发展统计公报。

1.3 研究方法

1.3.1 农牧业与生态环境耦合机理

耦合度主要用来描述系统发展过程中序参量之间协同作用的强弱程度,系统走向有序的关键在于各子系统间的协同作用。该研究把农牧业与生态环境两个系统通过各自的要素产生相互作用、彼此影响的程度定义为农牧业生态系统耦合度(图2)。在该系统中,农牧业发展状况直接影响着川西高原地区生态环境,这是由于川西高原地区是四川少数民族集聚区,农牧业是该地区农牧民生存发展的传统产业和基础产业。据统计,民族地区部分地方农牧业助农增收的贡献率已经超过了70%,农牧区经济增长对扶贫开发具有带动作用[18],可见,农牧业在川西高原地区经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。加之四川牧区主要集中分布在川西高原地区,农牧民多为少数民族,这是少数民族传统农作模式以及自然环境影响下形成的农业生产结构,农牧业的大力发展势必会对生态环境产生一定的影响,例如牲畜粪便、农业用水的排放以及农药、化肥的过度使用等[19]。因此,农牧业发展状况是影响川西高原地区生态环境的直接驱动因素,对高原地区生态环境的影响具有重要的作用。反过来,生态环境的变化又会对农牧业产生严重影响,例如生态环境恶化导致的土壤盐渍化会严重影响农业产量,草场退化又会影响到畜牧业的发展,以上分析表明农牧业与生态环境之间存在相互影响的关系。

图2 农牧业与生态环境耦合关系结构

1.3.2 农牧业与生态环境耦合模型

(1)数据标准化处理。为消除不同指标量纲的影响,采用极差变换法对指标数据进行标准化处理。公式为:

(1)

其中,i(j)=1, 2, 3,…,n; 且Dij∈[0, 1]。

式(1)中,Dij表示标准化值,xij表示第i年第j指标值,max(xij)表示第j指标的最大值,min(xij)表示第j指标的最小值。

(2)权重及其熵值化确定。鉴于研究所需数据,该研究引入层次分析法计算权重(wij),然后采用熵技术对求出的各指标权重系数进行修正,并借助几何平均法和线性加权法来表达川西高原地区农牧业与生态环境子系统中各序参量对系统的“总贡献”。公式为:

(2)

式(2)中,Di表示子系统对总系统有序度的贡献; D1表示农牧业的综合评价函数; D2表示生态环境的综合评价函数。wij表示第i个序参量指标权重。

(3)耦合模型。在参考已有的相关研究基础上,构建川西高原地区农牧业与生态耦合协调度模型,分析农牧业与生态环境之间的耦合度以及二者之间的整体功效和协调效应。在借鉴物理学容量耦合和容量耦合系数模型的基础上,得出多个系统的耦合度模型:

Cn=[(D1×D2×D3×…×Dn)/∏(Di+Dj)]1/n,且n=2

(3)

由此可以推导出农牧业和生态环境的耦合度模型:

(4)

(4)耦合协调度模型。耦合度模型可以反映出川西高原地区农牧业与生态环境的耦合程度,但是单纯依靠耦合度来分析判别可能会使所得结论与实际情况不相符。因此,需要把耦合度与耦合协调度结合起来,从而反映川西高原地区农牧业与生态环境的真实协调状况。因此建立川西高原地区农牧业与生态环境的耦合协调度模型。公式为:

Z=(C*T)0.5,其中,T=aD1+bD2

(5)

式(5)中,Z表示耦合协调度,T表示综合协调指数,a、b表示待定系数,D1、D2分别表示农牧业和生态环境系统的参量贡献程度。由于两系统的相互促进程度和相对重要性不同,农牧业的发展一定能造成生态环境的变化,但农牧业并不是生态环境变化的唯一影响因素,因此该研究中,基于德尔菲法,将待定系数a、b分别赋值为a=0.4,b=0.6。

(5)耦合协调度等级划分。在借鉴已有相关研究基础上,按照耦合协调度的大小将农牧业与生态环境的协调状况划分为4大类10亚类,然后再根据农牧业与生态环境综合评价指数之间的关系,划分为3种基本类型(表1)[20-21]。

表1 川西高原地区农牧业与生态环境耦合协调度等级划分

协调状况协调度耦合协调等级D农牧业与D生态环境对比关系基本类型极度协调0.91~1极度协调D农牧业>D生态环境,表示生态环境受损D生态环境/D农牧业0.81~0.9优质协调≥0.8,生态环境敏感高度协调0.71~0.8良好协调0.6~0.8,生态环境风险0.61~0.7中级协调0~0.6,生态环境恶化0.51~0.6初级协调D农牧业/D生态环境中度协调0.41~0.5濒临失衡D农牧业 由表1可以看出,当协调度为0.91~1时属于极度协调,即农牧业和生态环境达到了一种高度的融合状态,农牧业的发展不会对生态环境造成大的破坏作用,同时生态环境的发展又会推动农牧业的发展,二者均往良性方向发展,农牧业产值连年增长,生态系统安全状况上升; 当协调度为0.01~0.1时属于极度失衡,即农牧业的发展严重滞后,同时生态环境又遭到严重的破坏,二者均往恶性方向发展,二者的发展并不会给彼此带来促进作用。 1.3.3 耦合评价指标体系构建及测算 评价指标体系的建立是进行预测或评价研究的前提和基础。该研究可从农牧业和生态环境两大系统中农牧业自身特征以及农牧业对生态环境造成的影响入手,分别从农业和畜牧业两大农业发展方式对两大系统的影响角度构建该研究所需的指标体系。为了使指标体系科学化、规范化,该文在遵循指标构建的系统性、综合性、典型性等原则基础上,结合川西高原地区实际情况,以因素重要程度为主,同时考虑数据的可得性,从两大系统中选取了10个评价指标; 基于此建立川西高原地区农牧业与生态环境耦合协调度指标体系,并计算出权重(表2)。 表2 川西高原地区农牧业与生态环境耦合协调度指标体系及权重 目标层系统层指标层(单位)指标解释性质权重农牧业生态环境系统耦合协调度农牧业XX1农业产值占比(%)农业产值占农业总产值的比+0.2718X2畜牧业产值占比(%)畜牧业产值占农业总产值的比+0.2718X3农民人均纯收入(元)调查户纯收入之和与常住人口总和之比+0.1429X4单位面积粮食产量(kg/hm2)粮食产量除以耕地面积的值+0.1553X5人均耕地面积(人/hm2)耕地面积与年末户籍人口之比—0.1583生态环境YY1单位耕地化肥施用量(t/hm2)化肥施用量除以耕地面积的值—0.2222Y2土地垦殖率(%)耕地面积占土地总面积的比+0.1481Y3复种指数(%)农作物播种面积占耕地面积的比+0.1852Y4耕地损失指数(%)耕地减少面积占土地总面积的比—0.1852Y5森林覆盖率(%)森林面积占土地面积的百分比+0.2593 注:“+”表示正向指标,“-”表示负向指标 2.1 川西高原地区农牧业发展状况分析 2000~2013年间,川西高原地区农牧业产值状况详见图3。由图3可知,从农牧业产值来看,川西高原地区14年间农牧业产值均呈上升趋势,其中甘孜州由2000年的8.87亿元增加至2013年的57.9亿元,阿坝州由2000年的12.37亿元增加至2013年的42.3亿元,凉山州由2000年的77.07亿元增加至2013年的361.1亿元,攀枝花由2000年的11.68亿元增加至2013年的42.8亿元,各地区分别增加了84.68%、70.76%、78.65%、72.71%。从农牧业产值占农业总产值的比来看,甘孜州和凉山州农牧业占比略有上升,分别由2000年的0.86、0.92上升到2013年的0.94、0.93; 阿坝州农牧业占比基本不变,一直保持在0.87左右; 攀枝花农牧业占比略有下降,由2000年的0.93下降至2013年的0.89。由此可见,川西高原地区农牧业在该地区社会经济发展中占主导地位,其发展状况直接关系到整个高原地区农业生态系统安全状况。 图3 2000~2013年川西高原地区农牧业产值状况 2.2 川西高原地区农牧业与生态环境耦合协调度分析 根据现有数据,由式(1)和式(2)计算出川西高原农牧业综合评价函数值D1和生态环境综合评价函数值D2,由式(4)和式(5)计算出两系统的耦合度C和耦合协调度Z,计算结果见表3和图4。 表3 川西高原地区农牧业与生态环境综合评价值及耦合协调程度 年份D1D2CZ耦合协调度类型对比关系类型20000.43150.40970.49980.4573濒临失衡生态环境敏感20010.43010.36640.49840.4419濒临失衡生态环境敏感20020.39570.40420.50000.4476濒临失衡农牧业比较滞后20030.42410.31600.49460.4215濒临失衡生态环境风险20040.43400.33690.49600.4317濒临失衡生态环境风险20050.43640.33400.49560.4311濒临失衡生态环境风险20060.42940.32740.49540.4271濒临失衡生态环境风险20070.44760.35060.49630.4396濒临失衡生态环境风险20080.45440.33530.49430.4351濒临失衡生态环境风险20090.46090.33720.49400.4370濒临失衡生态环境风险20100.48560.33320.49130.4400濒临失衡生态环境风险20110.51110.33380.48890.4448濒临失衡生态环境风险20120.52970.33240.48670.4475濒临失衡生态环境风险20130.54960.33990.48590.4538濒临失衡生态环境风险 图4 川西高原农牧业与生态环境综合水平及耦合度 2.2.1 综合评价指数变化特征 从表3和图4可以看出:这14年间农牧业综合评价函数值先下降后上升再下降再上升的状态,整体呈上升趋势, 2002年农牧业综合评价函数值最低,为0.3957, 2013年农牧业综合评价函数值最高,为0.5496,农牧业综合评价函数在14年间的变化率为38.89%,有一定的变化。生态环境综合评价函数值呈反复上升下降的波动状态,总的来说2000~2013年呈下降趋势,生态环境综合评价函数值2003最低,为0.3160, 2000年最高,为0.4097, 14年间的变化率较小,为29.65%。总的来说,农牧业综合评价函数值的上升表明农牧业的发展状态较好,主要是受传统农作模式影响以及地理优势,农牧业占主导地位,对农牧业的投入较大,而生态环境综合评价函数值的下降说明生态环境有恶化的趋势,这主要是由于对农牧业投入的增加,对地区承载力造成了巨大的压力,且生态环境保护意识观念淡薄,农牧业废水、废渣等乱排现象日趋严重,同时也映射出了管理机制等方面的缺失。 2.2.2 耦合度及耦合协调度变化特征及类型 从表3和图4可以看出: 2000~2013年耦合度一直处于0.49左右, 2013年最低,为0.4859, 2002年最高,为0.5, 14年间,耦合度变化率极小,为2.9%,究其原因主要是各年度的农牧业数据变化较小,相邻两年间的数据变化幅度小,选取的各指标均虽均能较好地反映农牧业以及生态环境状况,但指标中有交叉数据的使用,导致各年的农牧业数据变化减小。耦合度的变化存在波动,并不是逐年上升或下降的,存在几个拐点, 2002、2004和2007年存在上升情况,总体来说,耦合度呈下降趋势。农牧业和生态环境之间的耦合度的波动情况说明在不同时间耦合度的演变存在一定的差异。 2000~2013年的耦合协调度呈反复上升下降状态,总体来说呈下降趋势,但变化幅度不大。2003年的耦合协调度最低,为0.4215, 2000年最高,为0.4573。关于耦合协调度类型, 2000~2013年都介于0.41~0.5之间,属于濒临失衡的状态(中度协调),即介于失衡与否的临界点,如果不加以防治,则会导致农牧业的发展对生态环境造成严重的破坏作用,抑或是生态环境的变化阻碍农牧业的发展, 14年间均属于这样一种状态,即表示二者之间的关系没有往恶性方向发展,但是也没有得到控制与改善,有待进一步的协调。而关于农牧业和生态环境的对比关系类型, 2000年和2001年为生态环境敏感型, 2002年为农牧业比较滞后型, 2003~2013年全部为生态环境风险型,从类型的转变上可以看出,川西高原在2000~2013年间农牧业和生态环境之间的关系逐渐由生态环境敏感型转变为生态环境风险型,除2002年属于农牧业滞后型,其余年份均为生态环境受损型,农牧业滞后于生态环境,总的来说生态环境有恶化的趋势。 总结以上情况主要是由于高原地区以放牧为主,草场退化、沙化、盐渍化严重。草原湿地面积减少,生物多样性减少,过牧和滥采(中药材、草皮等)、滥伐(林木)、滥垦(无计划、无节制地开垦土地)问题突出,生态建设投入严重不足,农牧民的生态环境意识薄弱,而且治理恢复的难度大、周期长,导致环境改善程度不明显,长期处于基本不变的类型。 2.2.3 “三州一市”农牧业与生态环境耦合状况分析 表4 川西高原“三州一市”农牧业与生态环境综合评价值及耦合协调程度 年份甘孜阿坝凉山攀枝花D1D2CZD1D2CZD1D2CZD1D2CZ20000.430.410.470.480.380.500.500.470.460.390.500.460.600.390.490.4820010.430.370.490.440.380.390.500.440.470.260.480.410.590.370.490.4720020.400.400.480.480.350.530.490.470.430.360.500.440.490.400.500.4720030.420.320.500.440.340.350.500.420.470.320.490.430.570.320.480.4520040.430.340.500.450.360.370.500.430.480.350.490.450.580.380.490.4720050.440.330.500.450.380.350.500.420.470.370.500.450.580.360.490.4720060.430.330.500.450.370.340.500.420.470.360.500.450.590.340.480.4620070.450.350.500.460.390.370.500.430.490.420.500.470.600.330.480.4620080.450.340.500.460.390.360.500.430.500.400.500.470.600.350.480.4720090.460.340.500.460.420.360.500.440.500.410.500.470.590.410.490.4920100.490.330.500.460.430.330.500.430.530.400.500.470.620.440.490.5020110.510.330.500.480.450.330.490.430.550.400.490.480.640.460.490.5120120.530.330.500.480.470.310.490.430.560.400.490.480.660.450.490.5120130.550.340.500.490.490.320.490.430.580.410.490.480.680.470.490.52 从表4可以看出, 2000~2013年间,各地区的农牧业综合评价函数值总体均呈上升趋势, 2000年农牧业综合评价函数值最低的为阿坝州,最高的为攀枝花市(攀枝花>凉山>甘孜>阿坝), 2013年农牧业综合评价函数值最低的仍为阿坝州,最高的为攀枝花市(攀枝花>凉山>甘孜>阿坝); 甘孜州和阿坝州生态环境综合评价函数值总体呈下降趋势,而凉山州和攀枝花市生态环境综合评价函数值总体呈上升趋势, 2000年各地区生态环境综合评价函数值最低的为凉山州,最高的为阿坝州(阿坝州>甘孜州>凉山州>攀枝花市), 2013年生态环境综合评价函数值最低的为阿坝州,最高的为攀枝花市(攀枝花市>凉山州>甘孜州>阿坝州); 而农牧业与生态环境的耦合度各地区情况各异,甘孜州总体呈上升趋势,阿坝州总体呈先上升后下降趋势,凉山州的耦合度波动幅度较小,一直围绕在0.49左右,攀枝花市的耦合度呈先下降后上升的反复波动趋势,但变化率也较小,其中2000年甘孜州的耦合度最低,凉山州最高(凉山州>阿坝州>攀枝花市>甘孜州), 2013年甘孜州的耦合度最高,阿坝州最低(甘孜>/凉山州>攀枝花市>阿坝州),总的来说各地区的农牧业与生态环境的耦合度变化均较小,表明各地区在处理二者之间的关系时较谨慎,不轻易改变二者的发展方向; 农牧业与生态环境的耦合协调度最能反映它们之间的关系,各地区的耦合协调度都呈反复上升下降的波动状态,但甘孜州、凉山州和攀枝花市总体呈上升趋势,而阿坝州总体呈下降趋势, 2000年凉山州的耦合协调度最低,甘孜州最高(甘孜州>攀枝花市>阿坝州>凉山州), 2013年阿坝州的耦合协调度最低,攀枝花市最高(攀枝花>甘孜州>凉山州>阿坝州)。对比分析可知,阿坝州的耦合协调度最低,恶化趋势最为严重。 该文在借鉴相关领域研究成果的基础上,结合对川西高原的实地考察,从农牧业和生态环境两大子系统构建了川西高原农牧业与生态环境耦合协调度评价指标体系,评价指标体系包括2个子系统层和10个评价指标层。评价指标体系的建立决定评价结果是否合理有效,目前对耦合协调度的研究还未形成统一的评价指标体系,这是一大重点和难点,评价指标的选取带有一定的主观性,这对区域耦合协调度评价结果的分析造成了极大困难。考虑到农牧业与生态环境系统的动态性以及复杂性,耦合协调度评价模型仍有待于进一步的完善,评判标准需进一步细化。此外,一些其他指标虽然比较重要,但由于难于取得或难于定量化,也未加入到指标体系中,这些都有待进一步的完善。 (1)川西地区是全国贫困地区与生态脆弱地区,该文从川西高原的实际出发,论证了农牧业与生态环境之间存在较为显著的互动关系,即耦合关系,农牧业系统与生态环境系统及其各要素相互作用,相互影响,但农牧业与生态环境之间的协调状态却呈下降趋势。 (2)川西高原地区农牧业不断发展,其综合评价指数整体呈上升趋势,综合评价函数值由2000年的0.4315上升到了2013年的0.5496,且变化率较大,为38.89%。而川西地区的生态环境综合评价函数值则呈反复上升下降的趋势,整体呈下降趋势,由2000年的0.4097下降为2013年的0.3399, 14年间的变化率为29.65%。川西高原农牧业与生态环境耦合度在14年间的变化极小,基本保持在0.49左右,而耦合协调度的变化也较小, 14年间一直处于中度耦合协调类型,都濒临失衡,但是农牧业和生态环境的对比关系却由生态环境敏感型转变为生态环境风险型。总的来说川西地区的农牧业与生态环境之间的耦合协调度等级较低,仍需进一步改善。 (3)川西高原各地区的农牧业与生态环境的耦合协调状况各异,四地区农牧业综合评价函数值均呈上升趋势,其中攀枝花最高; 生态环境综合评价函数值中甘孜州和阿坝州呈下降趋势,凉山州和攀枝花市呈上升趋势, 2000年阿坝州的函数值最高, 2013年攀枝花市的函数值最高; 耦合度中甘孜州和攀枝花市呈上升趋势,而阿坝州和凉山州呈下降趋势, 2000年凉山州的耦合度最高, 2013年甘孜州的耦合度最高; 耦合协调度中甘孜州、凉山州和攀枝花市呈上升趋势,而阿坝州呈下降趋势, 2000年耦合协调度甘孜州最高, 2013年攀枝花市的耦合协调度最高。通过比较分析可知,阿坝州的恶化状况最为严重,攀枝花市的状况较其他州好,这为今后川西地区在农牧业与生态环境管理机制方面提供了一定的参考。 [1] 李志刚,段焕娥.西北高寒民族地区生态环境问题及农牧业发展——以甘南藏族自治州为例.地理科学, 2005,(5): 41~45 [2] 冉瑞平. 川西高山高原区环境与经济协调发展对策.农村经济, 2003,(8): 22~24 [3] Mark Altaweel,Chikako E.Watanabe.Assessing the resilience of irrigation agriculture:applying a social-ecological model for understanding the mitigation of salinization.Journal of Archaeological Science, 2012 [4] 丁忠兵. 农业农村可持续发展探索——“农业农村可持续发展与生态农牧业建设论坛暨第六届全国社科农经网络大会”综述.中国农村经济, 2010,(9): 91~96 [5] 张红丽, 方宾伟,郭永奇.新疆节水生态农业现代化发展模式和保障措施研究.农业现代化研究, 2013,(6): 646~649 [6] 陈艳晓, 董锁成,李泽红,等.基于能值分析的翁牛特旗农牧业生态经济系统研究.生态经济, 2014,(4): 78~80,94 [7] 韦庆, 卢文喜,刘佳雪.农牧交错区生态环境系统优化研究.生态经济, 2013,(5): 140~143 [8] 韩永辉, 黄亮雄,王贤彬.产业结构优化升级改进生态效率了吗.数量经济技术经济研究, 2016,(4): 40~59 [9] 孙特生, 李波,张新时.北方农牧交错带农业生态系统结构的能值分析——以准格尔旗为例.干旱区资源与环境, 2013,(12): 7~14 [10]Li Guangyong,Li Xiaoyan,Jiang Cuihong,et al.Analysis on Impact of Facility Agriculture on Ecological Function of Modern Agriculture.Procedia Environmental Sciences, 2011 [11]侯俊东, 吕军,尹伟峰.农户经营行为对农村生态环境影响研究.中国人口.资源与环境, 2012,(3): 26~31 [12]李青, 苗莉.基于耦合度的新疆土地利用与生态环境发展研究.资源开发与市场, 2013,(7): 750~753 [13]熊金银. 川西高原农业生态旅游资源的开发与利用.中国农业资源与区划, 2016, 37(3): 217~220 [14]董锁成, 李斌,金贤锋.大旅游战略下川西民族地区生态旅游模式研究——以若尔盖县为例.中国人口.资源与环境, 2009,(5): 117~122 [15]李文庆, 张东祥.西北民族地区特色农业与生态可持续发展探析.宁夏社会科学, 2009,(6): 72~74 [16]Guo-JingYang,Jürg Utzinger,Xiao-Nong Zhou.Interplay between environment,agriculture and infectious diseases of poverty:Case studies in China.Acta Tropica, 2015 [17]郭素玲. 新常态下生态农业的发展前景与对策——以河南省为例.中国农业资源与区划, 2016, 37(1): 34~37 [18]岳花艳. 河南省农村生态环境的问题与对策分析.中国农业资源与区划, 2016, 37(6): 149~153 [19]杨阿维, 图登克珠.西藏农牧区经济增长对扶贫开发的带动性研究.中国农业资源与区划, 2016,37(1): 155~159 [20]王毅, 丁正山,余茂军,等.基于耦合模型的现代服务业与城市化协调关系量化分析——以江苏省常熟市为例.地理研究, 2015,(1): 97~108 [21]贾士靖, 刘银仓,邢明军.基于耦合模型的区域农业生态环境与经济协调发展研究.农业现代化研究, 2008,(5): 573~575 QUANTITATIVE RESEARCH ON COUPLING COORDINATION DEGREEOF ANIMAL HUSBANDRY AND ECOLOGICAL ENVIRONMENTINTHE WESTERN SICHUAN PLATEAU* Tian Shuangqing,Chen lei,Xie Wandong,Chen Yuyang,Chen Wenkuang※ (College of Management,Sichuan Agricultural University,Chengdu 611130,China) The sustainable development between farming and animal husbandry and ecological environment is of great significance for regional economic development in western Sichuan.The coupling theory in physics and the evaluation index system of the coupling were used to analyze the coupling coordination between farming and animal husbandry and ecological environment. The results showed that in 2000-2013, the comprehensive evaluation function of farming and animal husbandryshowed an overall upward trend.The coupling coordination degree showed the volatility of up and down, but thecoupling coordination degree among the rate of change, the overall decline, and minimal change rate wasmoderate.The apparent coupling relationship between farming and animal husbandry and ecological environmentinfluenced each other.The types between the farming and animal husbandry and ecological environment gradually changed the ecological environment sensitive to ecological environment risk, which indicated a shift to the ecological environment deterioration. farming and animal husbandry; the ecological environment; the coupling mechanism; the coupling coordination degree; the western Sichuan plateau 10.7621/cjarrp.1005-9121.20170419 2016-09-19 田双清(1993—),女,四川南充人,硕士。研究方向:土地经济与农村经济。※通讯作者:陈文宽(1959—),男,四川广元人,博士、教授、博士生导师。研究方向:土地资源管理和农业经济。Email:wkc9889@163.com *资助项目:四川省社会科学规划重大项目“四川农业产业转型升级战略研究”(SC14ZD09); 四川省哲学社会科学重点研究基地四川省农村发展研究中心重点项目“农业机械化、产业结构和农村劳动力转移”(CR1603); 四川省科技支撑项目“农田有机质提升关键技术应用与推广”(13ZC2570) F327 A 1005-9121[2017]04126-09

2 结果与分析

3 讨论

4 结论