上博简《讼成》(原题《容成氏》)篇题与主旨新探*

2017-07-06郑炜明

郑炜明

(香港大学 饶宗颐学术馆,香港)

上博简《讼成》(原题《容成氏》)篇题与主旨新探*

郑炜明

(香港大学 饶宗颐学术馆,香港)

上博简《讼成》篇,整理者原题《容成氏》。整理者以根本未必存在之所谓脱简,及径据《庄子·胠箧》篇,定该“脱简”之首即为上古帝王容成氏名号,此说法纯属臆测,未可遽定。而此篇第53号简背面的“讼城氐”三字,又多被学者以同音通假训诂为“容成氏”,以便附会。“讼城氐”之“讼城”二字应训为“讼成”,讼即论辩也;而氐字应训为“止”义;整体意思是:《讼成》篇至此为止。此篇简文正文与篇题之书法有异,可断定为不同书手所写,或即题写者取此简内容乃论古帝王成功之道而命篇名曰《讼成》,这也是古文献常见的篇题命名方式。

《上博简·容成氏》;讼城氐;《讼成》;上古帝王;墨家

国际数字对象唯一标识符(DOI):10.16456/j.cnki.1001-5973.2017.03.014

一、引言

由马承源先生主编的《上海博物馆藏战国竹书》(二)于2002年出版,其中公布了一篇题名为《容成氏》*《〈容成氏〉图版》,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第93-146页;李零:《〈容成氏〉释文考释》,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第249-293页。的简文(下称“该篇”)。整理者李零把简文的篇名定为“容成氏”,并说明理由如下:

篇题存,在第五十三简背,作“讼成氐”,从文义推测,当是拈篇首帝王名中的第一个名字而题之。此人应即《庄子·胠箧》所述上古帝王中的第一人:容成氏。可惜本篇第一简已脱佚。*李零:《〈容成氏〉释文考释说明》,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第249页。

从上述文字,我们可以看到,整理者对该篇篇题的定名依据有二:

(一)按照该篇第53简背的“讼成氐”三字的释读,确定篇题为“容成氏”。

(二)估计该篇已脱佚的“第一简”上,载述的第一个上古帝王名字,便是容成氏,而该篇篇名应是拈此名字而题之;然后再比类《庄子·胠箧》所述的上古帝王以容成氏为首,以佐证该篇亦首列容成氏,并定名为“容成氏”的合理性。

上述第(一)点,获得了姜广辉、黄人二、陈剑、赵平安、邴尚白等人的肯定。其中姜广辉说:

在上海博物馆藏战国楚竹书中有一篇题为“讼城氐”的文献,整理者李零先生将它正确地释读为“容成氏”。*姜广辉:《上博藏简〈容成氏〉的思想史意义》,简帛研究网,2003年1月9日。

黄人二大概认为“氐”释为“氏”虽有一些疑点,但不影响篇题的释读,因此说:

篇题“容成氐”,末字与简文他处全作“是”者,并不相同,然假读为“氏”,不必怀疑。*黄人二:《读上博藏简〈容成氏〉书后》,简帛研究网,2003年1月15日。

陈剑先生在处理该篇竹简的重新编连时表示:

“讼城氐”没有问题当释读为古书中的上古帝王名“容成氏”。*陈剑:《上博〈容成氏〉与古史传说》,《中央研究院成立75周年纪念论文集──中国南方文明学术研讨会》,2003;又见复旦大学出土文献与古文字研究中心网站,2008年7月31日。

赵平安在论述该篇的主题思想时,亦谓:

篇名“容成氏”,本作“讼城氐”,原书于第53号简的背面。整理者李零先生读为容成氏,定为这一组简文的篇题,是很正确的意见。*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。

但他们都没有作出更多的解释。只是这些率先的表态,使写在第53简背的“讼城氐”三字应被释读为“容成氏”这一点,越发变得“无庸置疑”了。

孙伟龙、李守奎后来提及,“李零先生指出篇题为容成氏,大家无异议”。*孙伟龙、李守奎:《上博简标识符号五题》,《简帛》2008年第三辑,上海:上海古籍出版社,第182页。其实此说并不准确。饶宗颐在《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉──兼论其与墨家关系及其他问题》一文中,已然提出了该篇简文“必出自墨家言……与容成氏所属的道家思想,看不出有何种关联”*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。(案:该文于2004年11月完成,由于种种不为人所知的原因,未能按时在内地发表,故延至2006年初才交香港城巿大学《九州学林》刊登。),“此文是否可以取《庄子·胠箧篇》加以比附,很成问题”*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷一期。,并认为其篇题有重新研定的必要:

本简在最末一条字作“讼城氏”,不如第一简“氏”皆作“是”;各简所见,氏皆作“是”,独此一名作“氏”,文字风格完全与各简不类,足见不能轻易据《庄子》定为容成氏。从“氏”不作“是”及书写风格两端,上海简似宜从此点再另行归纳,以定它的题名的准确性。*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。

可见,有关该篇篇名的种种问题尚留有很大的讨论空间。可惜,饶宗颐所提出的质疑,至今为止仍未获得妥善解决。幸而夏世华《上海博物馆藏楚竹书〈容成氏〉集释》一文已经顾及饶宗颐之主张,并因此而提出了“该篇篇题尚难确定必可读为‘容成氏’”的合理论断*夏世华:《上海博物馆藏楚竹书〈容成氏〉集释》,丁四新、夏世华:《楚地简帛思想研究》,武汉:崇文书局,2010年,第112页,注。。

我们认为,“讼城氐”三字的释读,以至于整理者对该篇“原第一简”的过度臆测,和比类《庄子·胠箧》的未必恰当等方面,仍存在许多可商榷之处,下文当续作审议。

二、关于“篇首疑脱之简”和《庄子·胠箧》的迷思

首先令我们感到惊讶的是,不少学者颇执迷于该篇的所谓“篇首疑脱之简”。这种执着,已近乎认臆想为事实的程度,而超出了古文字学和训诂学的规范轨辙。*有些学者或认为这样只是学术范式不同。此说大可商榷,异日当再撰文予以讨论。李零在《〈容成氏〉释文考释》中,对现存第1号简的首二字“肤(卢)是(氏)”的解释为:

上文疑脱一简,作“昔者讼成是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、□□是、尊”,“讼成”即“容成”,“是”读“氏”。……《庄子·胠箧》:“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之,甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死而不相往来。”语句相似,正以“容成”为首。*李零:《〈容成氏〉释文考释说明》,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第250页。

这段文字,或企图以“篇首疑脱之简”上的虚拟简文,比附于《庄子·胠箧》中有关上古帝王的内容,来说明二者皆以“容成氏”为首,从而提高该篇篇题定为“容成氏”的可信度。

李零的推理,其实建基于以下假设:

(1)该篇篇首必有一枚佚简;

(2)该佚简上必载有一连串上古氏族帝王名号;

(3)该连串上古氏族帝王名号之中,必以容成氏为首;

(4)该佚简上的首个人名容成氏,其字必写作“讼成是”。

可是,上述四项假设都能同时成立的可能性极低。试问若未能确定是否真的原有一枚佚简,又怎能贸然断定其上必然是一连串的上古帝王名号,而“讼成氏”三字必列于首?因此,所谓“篇首疑脱之简”上面的第一个名字“容成氏”,只不过是层层迭加的臆测而已。但廖名春竟然在这种臆测之上再进一层,把这枚“篇首疑脱之简”的文字“补足”,谓:

“容成氏”后可补“大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、祝融氏、昊英氏、有巢氏、葛天氏、阴康氏、朱襄氏、无怀氏”,其中“大庭”……“祝融”六氏据《庄子·胠箧》补。“昊英”……“无怀”六氏据《汉书·古今人表》、《六韬》佚文《大明》篇、《帝王世纪》补。*廖名春:《读上博简〈容成氏〉札记(一)》,简帛研究网站,2002年12月27日。

苏建洲、季旭升等人,甚至把该段“虚拟简文”,正式列入该篇简文之首。*苏建洲:《〈容成氏〉译释》,季旭升:《〈上海博物馆藏战国楚竹书(二)〉读本》,台北:万卷楼图书股份有限公司,2004年,第103-182页;季旭升:《〈容成氏〉新释文及其上古史料的价值》,《玄奘人文学报》2009年第9期。在这种“弄假成真”的氛围底下,许多学者更以此为根据,进一步作出思想史、文化史等方面的论述;如赵平安一早就认定了该篇“讲述上古帝王以容成氏为首”,从而推论该文“可能属于楚地原生的文献”:

《容成氏》出于楚地,讲述上古帝王以容成氏为首,大约反映了楚地的习惯。因此,它很可能属于楚地原生的文献。*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。

可是这些补脱和推论,其实皆无助于我们走近篇题的妥释和文章的真貌,反而可能会扭曲了寻找真相的方向。

可以说,从一枚可能只是无中生有的“篇首疑脱之简”上的“虚拟简文”,进而迭加出来的“推论”,实在与主观臆说无异。因此,有些学者即使同意该篇篇题释为“容成氏”,但却也同时对“篇首疑脱之简”产生质疑。例如黄人二说,“简文云古氏族部份之竹简,非必定排在最前”。*黄人二:《读上博藏简〈容成氏〉书后》,简帛研究网,2003年1月15日。又如邴尚白则认为,“本篇篇题当为托传说中史官之容成氏以著述,而非‘拈篇首帝王名中的第一个名字而题之’”。*邴尚白:《〈容成氏〉篇名及其他问题》,《上博馆藏战国楚竹书研究续编》,第369-370页。再如饶师宗颐更指出,该篇现存的第1简之前,根本就不一定有脱简:

(该篇第1简)第一位某某氏,夺去一字,或即尊卢氏之“尊”字。……尊卢氏既属三皇,第一简即作夺去一“尊”字,亦属可通,似不必强加推测其上再有缺文。*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容成氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷一期。

这些意见表明,我们不必一定要把篇名问题紧扣着那一枚很可能根本就从来没有存在过的“篇首疑脱之简”来考虑。

至于《庄子·胠箧》,李零引用了其中论述上古氏族帝王事迹的部分,或有暗示该篇简文很可能属道家文献之意。从《〈容成氏〉释文考释》之中,我们不难发现这种意见的倾向;此外,李零也曾另外撰文提及这个想法。*李零:《简帛古书与学术源流》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第269-271页。但随着研究者对该篇简文思想内容的了解逐渐深入,道家文献说实在未能找到较强的立足点。因此,引用《庄子·胠箧》以支撑篇题“容成氏”的这一项理据,恐怕难以成立。

总而言之,如果把该篇篇题的释读依据系于一枚“篇首疑脱之简”之上,是绝对不能令人信服的;而采用《庄子·胠箧》所述的首个上古帝王名号,以比附于该篇篇题,也是不恰当的。饶宗颐已列举理由,明言:“我们不能随便据《庄子》以补简的佚文,认为本简的第一位古帝即是容成氏。”*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。因此,我们应当整理思路,重新思考。

三、关于标题简的文物信息

在出土或购藏的简牍文献之中,有些篇章是带有篇题的。篇题的位置大多处于篇头几枚或最后几枚竹简的背面。*关于竹书篇题,李零曾表示:“简文篇题有首题和尾题。上博楚简,首题多在正数第二简的简背,尾题多在倒数第二简的简背。”(李零:《参加“新出简帛国际学术研讨会”的几点感想》,简帛研究网,2000年11月16日。)又曾说:“古书的篇题,从出土发现看,多在卷首第二简或第三简,或卷尾第二简或第三简。”(李零:《上博楚简校读记(之一)─〈子羔〉篇的“孔子诗论”部分》,简帛研究网,2002年1月4日。)另赵平安曾指出:“一般说来,一篇完整的竹书,篇题往往是写在最后一支简上的。”(赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第六辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。)可见李、赵二位先生的意见不尽一致。而陈伟通过分析出土竹书篇题的实际情况后立论:“在楚简中篇题或有或无,似无定规。其位置大多在篇头几回或最后几枚竹简的背面,但也有例外的情況。” (陈伟:《楚简册概论》,长沙:湖北教育出版社,2012年,第25-27页。)应是比较中肯的概括。出土文献整理者在为篇章定名时,通常都会沿用竹书所载的篇题。我们现正讨论的该篇被整理者命名为“容成氏”的篇什,即属此例。该篇的编号第53简背面,写有“讼城氐”三字;根据其书写位置及模式,可以相信这三个字就是该篇的篇题。为方便论述,我们姑且亦称此简为标题简。

在直接走入“讼城氐”三字的训诂程序之前,我们大可先从文物和文献考析等角度来了解这枚标题简。兹根据目前已公布的资料,略述标题简的基本物理状况及其相关信息如下:

(1)标题简被整理者列为该篇简文的第53简,即全篇最末一简。此简首尾完整,一面写满文字(现称正面),另一面只写有三字(现称背面)。

(2)此简正面满写简文,末句释文为“武王素甲以陈于殷郊,而殷”*李零:《〈容成氏〉释文考释》之说明,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第292页。,叙述至周武王事迹未完而中止。李零认为:

第五十三简文义未足,估计后面仍有脱简,但此简背面有篇题,推测后面的脱简大概只有一至二枝。全文当敘至武王伐商终克之。*李零:《〈容成氏〉释文考释》之说明,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第249页。

按照竹简正面简文的叙事脉络来看,此简被置于篇末,是很恰当的。至于后文是否只有一二枚竹简?则尚未能作准。赵平安认为,“战国文献中,正面举例常称‘尧舜禹汤文武’,反面常称‘桀纣幽厉’,下限往往止于西周。《容成氏》叙述古帝王已到周武,缺简应该不会太多。”*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。如此则下文于叙述武王以后,或亦批评周厉王和周幽王,最后可能还有一些概括性的评语等等;至于所脱佚之简究竟有一二枚抑或三数枚,实已难于考证。

(4)尤应注意的是,篇题的书写,与整篇简文正文的书法风格迥异,饶宗颐谓篇题简上“讼城氐三字的笔画无篇内文字之肥润”*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期,第9页。。今覆检篇题及内文图版以比较,状况确是如此:内文肥润,而篇题纤细。这个现象显示二者很可能出自不同书者的手笔。下文将继续论析。

四、脱简及篇题书法差异等问题

综合上述从器物学的角度,对该篇篇题简状态的观察结果,我们或可作出如下的进一步推论和估计:

饶宗颐认为,该篇篇题和内文的书法风格差异情况,是妥善释读该篇篇题的关键问题之一,因此有必要深入讨论。李零认为原书篇题写在原本倒数第二三简背面,后来倒数第一二简脱佚了。但他这想法,似乎并没有考虑到书风差异的问题。赵平安则对两种字体作出了详细分析:

第53简正反两面的字迹,明显有所不同。正面文字起笔和收笔比较细,多锋芒,整体风格犀利粗犷,背面则笔画均齐,风格秀媚,不像是一次写完成的。第53简正面的文字和1-52简系同时所书,篇题“讼城氐”应是脱简之后补上去的。……那么,《容成氏》在抄写的时候应该已经是残本了。*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。

引文提出了如下设想:一是该篇正文在抄写时已脱佚后文;二是正文和篇题应非同时写成,篇题是脱简之后补上的。这两个设想不无矛盾之处。按常理,抄写残卷的人在抄完正文时,多会立即写上篇题,以资识别。此外我们认为,不一致的书写风格,更可能是意味着书写者的不同;较之赵平安强调的“异时”说,似应兼及考虑“异人”的情况。

客观地说,篇题的书法与正文风格有别,或反映相关时间和人物的三种可能情况(由于书风之别,同时同人可以完全排除):(1)同时异人,(2)异时同人,(3)异时异人;同时乃指同一时段之内书写,包括某些抄写工序之中的先后书写次序,也算同时。基于书风的明显差异,第(2)项“异时同人”(两种书法皆由相同的人在不同时间所书)的可能性较低。无论如何,我们无法完全排除前两种可能性,但相信第三种可能性会较高一些。我们怀疑应先有抄录正文的简篇,可能隔了一段时间之后,才有人在所存的最末一枚简的背后书写篇题,以示标识。这一点颇像图书整理和编目的工作。

根据这点设想,我们或可尝试还原该篇卷子在入土前的整理经历:

某甲(撰人或抄者)书写整篇文章及篇题 → 末段竹简(及写在其背面的原篇题)脱佚 → 某乙(藏者)整理残篇并于残卷的末简背面重新书写篇题 → 入土

案:上述推论乃基于一个必要的假设,就是篇题并非在竹书出土后由今人(如文物贩子等)所书。藏者某乙也许是知道原来篇题的,因此在卷末的几枚竹简脱佚后,便在所剩残卷的最末简上为之补写篇题,这也是合情合理的做法。当然,某乙也可能不知道原来篇题的有无,故而自行补拟。凭借已知的资料,我们相信“讼城氐”三字很大机会由收藏者所书,但仍无法估计此篇题原本由谁人(原作者抑收藏者)所拟定。

五、篇题命名方式的推论

姑勿论命名篇题者是谁人,我们仍可试行透过探究其命名方式,以推考该篇篇题简上“讼城氐”三字的真义。

余嘉锡的《古书通例》,有专节论述古书书名的由来,其中也谈及古书中个别篇章的命名方式,其说曰:

诸子之文,成于手著者,往往一意相承,自具首尾,文成之后,或取篇中旨意,标为题目。至于门弟子纂辑问答之书……编次之时,但约略字句,断而为篇,而摘首句二三字以为之目。*余嘉锡:《古书通例》,台北:台湾书房,2008年,第30-31页。

又谓:

汉志诸子,除不知作者外,皆只以人名书。其只一篇者,盖别无篇题。*余嘉锡:《古书通例》,台北:台湾书房,2008年,第32页。

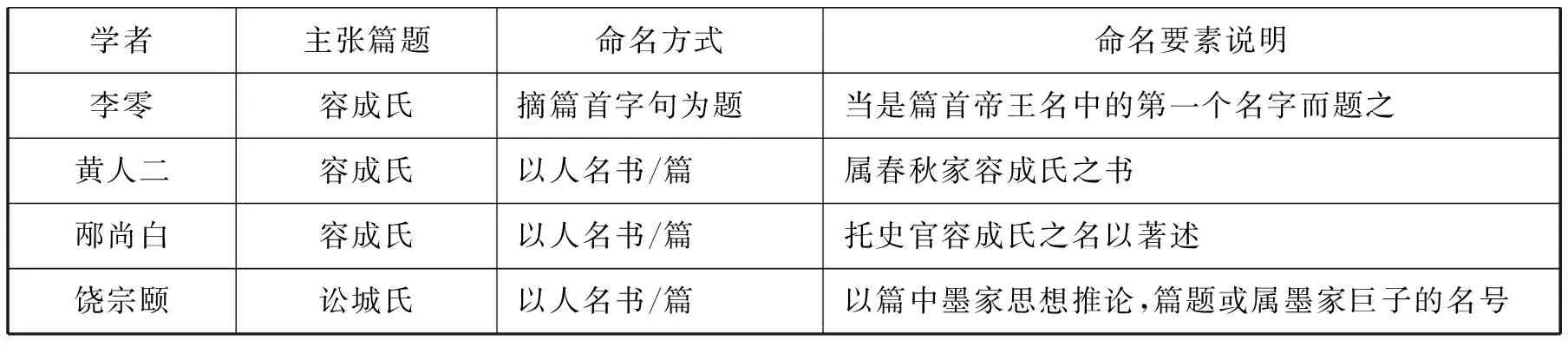

综上所说,古书篇题的由来大致可分三类:一是标示篇中旨意为题,二是摘篇首字句为题,三是以人名书/篇(只一篇者,书题即篇题)。下表按此分类列出诸家对该篇篇题命名方式的估计。

学者主张篇题命名方式命名要素说明李零容成氏摘篇首字句为题当是篇首帝王名中的第一个名字而题之黄人二容成氏以人名书/篇属春秋家容成氏之书邴尚白容成氏以人名书/篇托史官容成氏之名以著述饶宗颐讼城氏以人名书/篇以篇中墨家思想推论,篇题或属墨家巨子的名号

李零对于该篇篇题的设想,大多数学者皆无异议。但这个说法,面对着一个重要的难题,就是篇题上的“氐”字,不如篇内氏族之名皆写作“是”。该篇内文既以“是”表“氏”义,假如篇题是上古帝王某某氏的话,何以不写作“是”呢?若以篇题乃拈取已脱佚的第一简首个名号来题写,则该首个名号当书作“讼城是”,这岂不是与现在篇题简上的写法“讼城氐”不一致?既是拈取而成,何以又要改易一字,以“氐”代“是”呢?这些难以解释的情形,都使人不得不对“容成氏”这个篇题,怀有极大的疑虑。

黄人二、邴尚白虽然都赞同篇题应作“容成氏”,但皆认为该篇的命名方式,应与其作者之名有关,而非“拈篇首帝王名中的第一个名字而题之”*李零:《〈容成氏〉释文考释》之说明,马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,第249页。。黄人二谓“简文《容成氏》,依性质或容可列《汉书》卷三十《艺文志》春秋家中”。*黄人二:《读上博藏简〈容成氏〉书后》,简帛研究网,2003年1月15日。邴尚白认为“篇题当为托传说中史官之容成氏以著述”。*邴尚白:《〈容成氏〉篇名及其他问题》,《上博馆藏战国楚竹书研究续编》,第369页。而饶师宗颐则表明篇名或因墨者之名而题作“讼城氏”。*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。按余嘉锡的释例,三者皆入于“以人名书”,而或因该书只有一篇文章,故不另立篇题。但这个想法已难以证实。何况目前还没有足够证据证明,篇题的“氐”字和篇中表“氏”义的“是”字可以相通。因此,对于把“讼城氐”三字视为作者名氏,应当有所保留。

如果“讼城氐”不释作人名,那么这三个字会代表一个甚么概念呢?要是以人名篇,一般都会是他人(如朋友、弟子等)所题的。要是一位作者为自己的文章命名,他很可能会拟定一个足以概括篇章要旨的题名,这是人之常情。又如果是一位藏书者,在作品题篇已脱佚的情况下,则有较大机会会摘取篇首或篇末的词句题写。但如前所述,为该篇简文补写篇题的那位藏者,也可能是知道原来篇题的。所以这问题的变数仍多。

从简文内容来看,该篇不像是由门弟子纂辑问答之书,而很可能是成于手著的诸子之文。准此,该篇题乃作者“取篇中旨意,标为题目”,亦不无可能。要特别指出的是,从来没有研究者提出“取篇中旨意为题”的想法,这个选项其实不应被排除在研究者的思考方向以外。既然如此,我们与其死守着那虚无缥缈的脱简上的第一个古帝名号,又或纠缠于证据尚嫌不够充分的以人名篇之说,倒不如另辟蹊径,探讨一下“概括全篇要旨而为篇名”的可能性。

六、“讼城氐”三字的训诂

若要证明标题简的“讼城氐”三字,或为整篇文章内容主旨的概括,就必须:一、从训诂学上重新审视这三个字的训义,以找出各种释读的可能性;二、了解整篇文章的内容主旨,从而找出能切合篇题推论的依据。以下先讨论“讼城氐”三字的训诂问题。

(一)“讼”可读回本字

标题简上的第一字,分明从“左言右公”,隶定作“讼”字是理所当然的。研究者之中,大概只有饶师没有把此字改读。李零读此字为“容”,得到绝大多数学者信从;李守奎等的《〈容成氏〉释文一》标题“讼”字作“颂”*李守奎、曲冰、孙伟龙:《〈容成氏〉释文一》,《上海博物馆藏战国楚竹书(一一五)文字编》,北京:作家出版社,2007年,第799页。,但他们都没有说明其通假依据。

我们认为“讼”或应读如其字。《说文·言部》:“讼,争也。从言,公声。一曰歌讼。”《段注》释谓“公言之”,盖可从字形以会意。先秦文献之中,讼字的用义,约可归纳为“狱讼”和“论辩”两类。*宗福邦、陈世铙、萧海波:《故训汇纂》,北京:商务印书馆,2003年,第2107页。此外,《诗经》“风雅颂”的颂字,楚简常见书作“讼”。估计讼字的含义或曾经历如下演变:

讼──争义+公言义 → 狱讼,论辩

讼──公言义 → 与诵通,又通颂诗的颂(此义后世渐被诵、颂等字替代)

综览该篇简文的语气和要旨,似乎与“歌颂”之义无涉,且从内容来说,又看不到任何有关“狱讼”的主要论述,因此,篇题简“讼”字读为“颂”或训为“狱讼”的可能性较低。结合我们对简文要旨的推断,“讼”字很可能是表“论辩”、 “公评”义。据姜广辉的观察,该篇简文“论事理隐然有不如此必如彼的策士之风”*姜广辉:《上博藏简〈容成氏〉的思想史意义》,简帛研究网,2003年1月9日。,亦可佐证我们认为简文或开宗明义以“论讼某事物”名篇的设想。

(二)“城”可读为“成”

篇题简的第二字,从“上成下土”,李零径释为“成”,但没有交代理据。饶宗颐认为:

虽然饶宗颐对篇题或为墨家巨子之名“讼城氏”的猜测不一定对,但在整理者毫无说明而径下结论的情况下,他所提出的质疑是甚为合理的。

战国简帛文字“上成下土”,或用作城池的“城”,也可用作其引伸义──成功的“成”,而第二种情况似更为常见一些。《说文·成部》:“成,就也。”《广韵》:“毕也。凡功卒业就谓之成。”又《谥法》:“安民立政曰成。”结合该篇简文缕述古代帝王的施政得失来看,“城”字很可能应释作“成”,以取王者为政功成之义。

综上所述,我们倾向认为篇题简上的第一、二字,应释为“讼成”。加上第三字,从概括内容主旨的角度去推断篇题,或可读为“讼成氐”或“讼成、氐”;但“成氐”或“氐”皆甚不可解,破绎篇题的关键仍系于“氐”字。

(三)“氐”可训为“止”

整理者李零认为篇题简上的氐字即氏字,但没有说明依据。而研究者无不信从。邴尚白虽然指出了“篇题‘讼成氐(氏) ’末字与上古帝王皆写作‘某某是(氏) ’不同”,却把这个现象解释为题写者“为了区别一般姓氏及远古传说帝王”而作的特别写法。*邴尚白:《〈容成氏〉篇名及其他问题》,《上博馆藏战国楚竹书研究续编》,367-372页。饶宗颐虽然强调必须解决篇题简“氏”不作“是”的问题,但终究未对“氐读曰氏”之说提出质疑。*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。而孙伟龙、李守奎虽然提出“楚简中‘氐’字常见,未见与‘氏’混讹或相借用之例”,但却猜测篇题简“氐”字下部的一横划,可能只是某种篇题符号,依然维持篇题简上第三字应释作“氏”的基本看法。

由此观之,对于篇题简上的“氐”字应作“氏”字看,学者是深信不疑的。我们则认为“氐”不应读为“氏”。且不论“讼城氐”三字或者不释作人名“某某氏”,即使单从文字学角度考析氐、氏能否相通,仍是大有可议的。孙伟龙、李守奎的分析亟堪借鉴:

李零先生指出篇题为容成氏,大家无异议。但是“氐”读为“氏”,尚有可疑。何琳仪先生认为“氏”、“氐”一字分化,我们也可以列举一些二字用作偏旁相通的例证。但文字的分化一般不具备可逆性,分化字一般不用作母字。在战国早期的曾侯乙墓中出土的漆箱上,就已经出现了“氐”字。楚简中“氐”字常见,未见与“氏”相混讹或相借用之例。*孙伟龙、李守奎:《上博简标识符号五题》,《简帛》2008年第三辑,上海:上海古籍出版社。

虽然我们不认同该文把氐字下部的横划视为篇题符号,但对引文中关于氐字在楚简之中未见与氏字相借用之例*上博简《李颂》有“氐古圣人兼此”一语,“氐古”二字,整理者读为“是故”,仍未曾解决氐、氏(是)或不可相通的疑虑。其实“氐古”当训为“至古”,我们将会另文讨论。的基本信息,则十分赞同。氐、氏二字即使同源,那并不代表可以互相通训。楚简中习见氏、是互相通假之例,但不代表氐字可借作氏或是。由于氐、氏相通之说仍存在较大疑问,因此在未具备有更有说服力的文字训诂依据之前,篇题简上的“氐”字实在不宜贸然改读为“氏”。

清华简《楚居》有“氐今曰楚人”*李学勤:《清华大学藏战国楚竹简(壹)》上册,上海:中西书局,2010年,第118页。一语,以述介楚族名称由来的史迹;“氐今”乃“至今为止”的意思,氐可训至或止。*郑炜明、陈玉莹:《从清华简〈楚居〉看中国上古外科医学》,香港:香港大学饶宗颐学术馆,2012年,第54-57页。马王堆汉墓帛书《黄帝帛书·经·三禁》有云:“进不氐,立不让,俓遂凌节,是谓大凶。”氐字训作“止”,即停止之义。*“”见〈老子乙本及卷前古佚书图版〉,《马王堆汉墓帛书》(壹),北京:文物出版社,1980年,一二五上。二例的训义,与《说文》相合。《说文·氐部》:“氐,至也。从氐下箸一。一,地也。”因此,我们认为“氐”字或应读回本字,训“至”或“止”;三字的音义实皆可通。

(四)“讼城氐”或应读曰“《讼成》氐”

我们以为“讼城(成)氐”三字,应读为“《讼成》氐”,这很可能是题写篇名者示意《讼成》篇简文至此而止的意思。即是说,篇题简背面三字的前两字才是真正的篇题,而末一字是提示语。就好像一些古籍刻本中,经常看到每卷完结之后,在最末一行刻有“某篇终”的情况。只是完整的卷子用“终”字,而《讼成》篇此残卷,则是截至周武王伐纣的事迹未完而中断,故题写书名者在该简篇题《讼成》二字之下加一“氐”字,以标明该篇文章所存的竹简“至此为止”。赵平安曾指出,“如果竹书后面部分脱去,篇名也会随之脱去。《容成氏》的情况不是这样,值得引起注意”*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。。通过我们的考察,这个问题已不难解释。《讼成》篇的这个现象,或者显示题写者在标写篇题的时候,已经确认该篇末简之后的竹简,已经阙佚,末段内容无法补充,而只能在残卷的最末简背面补写篇名而已。

《讼成》这个篇名的词汇结构为动宾结构,首字“讼”表明论说的性质(公开论辩),后一字“成”则标出论说的主题(成功)。在传统文献之中,不乏与《讼成》篇名格式相若的例子,如:《孔子家语》的《辩政》、《论礼》,《墨子》的《明鬼》,《荀子》的《议兵》、《解蔽》,《韩非子》的《喻老》,《列子》的《说符》等等。可见把《讼成》视为文章的篇题,是可以成立的。

总而言之,“讼城氐”整理者原读为“容成氏”,从文字训诂或简文内容的角度看,均欠缺足够的理据。我们尝试考虑“以内容主旨名篇”的可能性,读“讼城氐”为“《讼成》氐”,是完全符合文字训诂原则,以及传统文献的篇章命名规律的。

下面,我们将从简文的内容要旨方面,进一步论证该篇被原作者或藏书者命名为《讼成》的合理性。

七、《讼成》:论帝王的成功之道

多数研究者都试图从研究该篇简文的思想倾向入手,用以证明“以人名篇”这个篇题命名方式的推论。从事思想史研究的学者,也急于为该篇的思想派别定性。关于《讼成》思想倾向的讨论,众说纷纭,十分热闹;有李零的道家说*李零:《简帛古书与学术源流》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第269-271页。,李学勤的纵横家说*李学勤、刘国忠:《简帛书籍的发现及其意义》,《社会科学报》2003年2月13日。又见李学勤著:《中国古代文明研究》,上海:华东师范大学出版社,2005年,第312页。,姜广辉*姜广辉:《上博藏简〈容成氏〉的思想史意义》,简帛研究网,2003年1月9日。、李存山*李存山:《反思经史关系:从“启攻益”说起》,简帛研究网,2003年1月20日。又见《中国社会科学》2003年第3期。、王青*王青:《论上博简〈容成氏〉篇的性质与学派归属问题》,《河北学刊》第27卷第3期。的儒家说,赵平安*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第6辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。、饶宗颐*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。、史党社*史党社:《读上博简〈容成氏〉小记》,简帛研究网,2006年3月6日。、郭永秉*郭永秉:《从〈容成氏〉33号简看〈容成氏〉的学派归属》,简帛网,2006年11月7日。、黄海烈*黄海烈:《上博简〈容成氏〉的发现及其学派归属问题》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2008年5月26日。等的墨家说,黄人二的春秋家说*黄人二:《读上博藏简〈容成氏〉书后》,简帛研究网,2003年1月15日。,刘乐贤*刘乐贤:《读上博简〈容成氏〉小札》,简帛研究网,2003年1月13日。又见刘乐贤:《战国秦汉简帛丛考》,北京:文物出版社,2010年,第12页。、吴根友*吴根友:《上博简〈容成氏〉政治哲学思想探析》,丁四新:《楚地简帛思想研究(二)》,武汉:湖北教育出版社,2005年,第8-18页。的杂家说等等。鉴于主张墨家说者所提出来的理由比较充分,我们也支持此说,但不打算在此过于深入。

必须指出,无论该篇的思想倾向属于何派,“取篇中旨意为题”的篇名,其实不一定会直接反映出作者的思想倾向,《讼成》篇可能就属于此例。赵平安对《讼成》篇的主旨问题,作了恰当的概括:

《容成氏》叙述夏商周三代历史,由夏禹直接到夏桀,由商,汤直接到商纣,然后是周文王周武王,明显有所侧重……它是通过朝代更迭的轮廓,来说明种理念的。这种现象在先秦时代很普遍,属于诸子类……先秦诸子引述古代帝王事迹往住是为了说明自己的主张,它的取舍和褒贬能反映出作者的思想倾向。*赵平安:《楚竹书〈容成氏〉的篇名及其性质》,饶宗颐:《华学》2003年第六辑,北京:紫禁城出版社,第75-78页。

我们认为《讼成》这个篇名,仅属命名者对文章内容的概括提示而已,不涉及任何思想倾向或者某种理念或主张的表达。

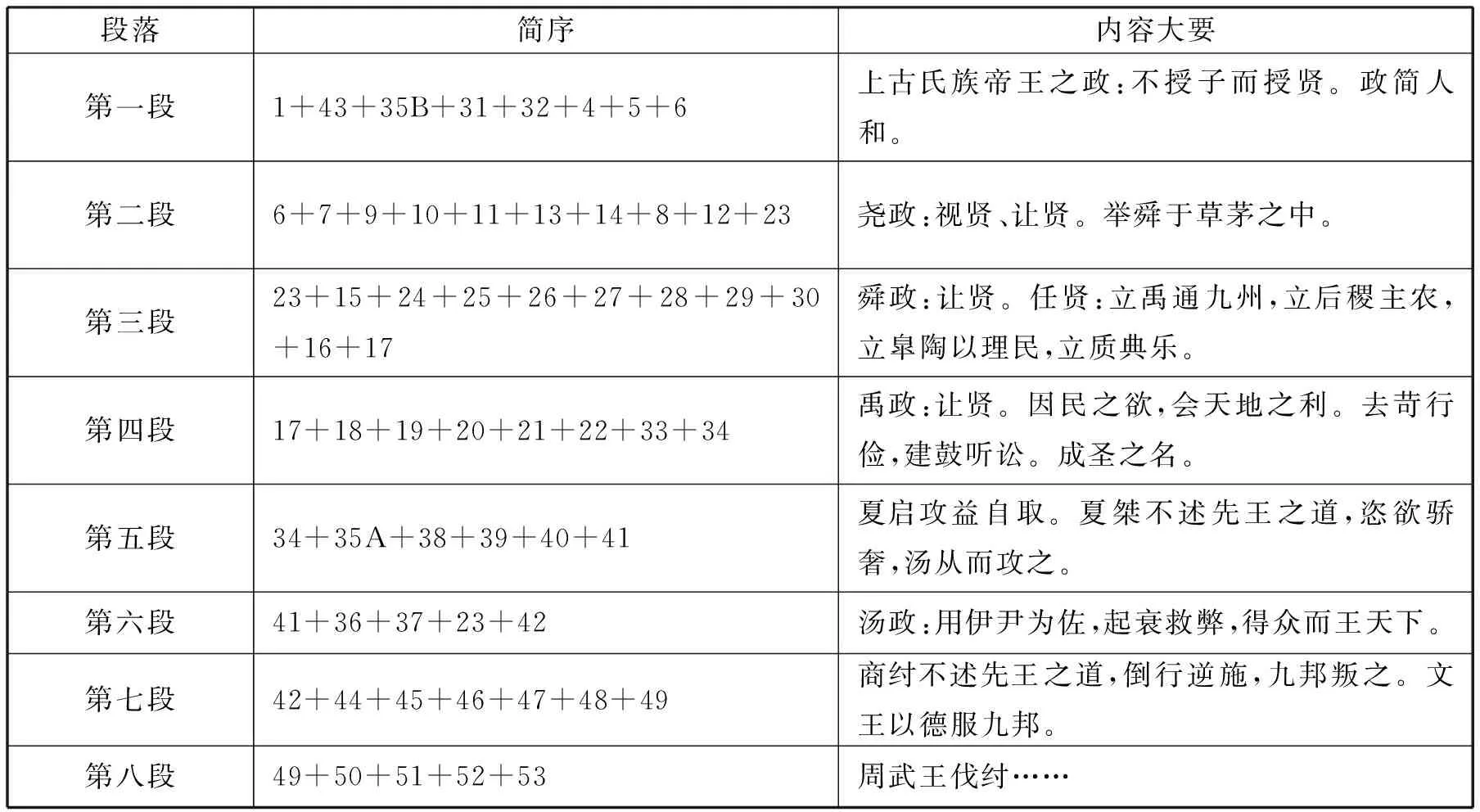

下表乃按照《讼成》篇最新的竹简缀联成果*子居:《上博二〈容成氏〉再编连》,复旦大学出土文献与古文字研究中心网站,2008年6月7日。以及郑炜明、陈玉莹:《上博简〈讼成〉篇“三俈”与唐虞史事新考》第三节所论述的关键编联难点分析和解决方案(《出土文献研究视野与方法》第五辑,台北:政大中文系,2014年11月,第81-88页。),并根据内容分为八个段落,以便进一步阐析其内容大要与篇名的关系:

段落简序内容大要第一段1+43+35B+31+32+4+5+6上古氏族帝王之政:不授子而授贤。政简人和。第二段6+7+9+10+11+13+14+8+12+23尧政:视贤、让贤。举舜于草茅之中。第三段23+15+24+25+26+27+28+29+30+16+17舜政:让贤。任贤:立禹通九州,立后稷主农,立皐陶以理民,立质典乐。第四段17+18+19+20+21+22+33+34禹政:让贤。因民之欲,会天地之利。去苛行俭,建鼓听讼。成圣之名。第五段34+35A+38+39+40+41夏启攻益自取。夏桀不述先王之道,恣欲骄奢,汤从而攻之。第六段41+36+37+23+42汤政:用伊尹为佐,起衰救弊,得众而王天下。第七段42+44+45+46+47+48+49商纣不述先王之道,倒行逆施,九邦叛之。文王以德服九邦。第八段49+50+51+52+53周武王伐纣……

从上表可见,《讼成》篇中的古代圣王,即诸位上古氏族王者、尧、舜、禹、汤、文、武等,他们的成功要素包含了“尚贤”、 “爱民”和“利民”等思想。这些思想明显与墨家的政治主张相符,主《讼成》属墨家者言的学者已有提及,于兹不赘。这些成功要素的结果,在简文中或称为“得众”、 “成政”和“成德”等等。此外,简文又举出了夏桀和商纣的反面事迹,来说明违反圣王之道而招致败亡的道理。

已有不少学者提到,《讼成》篇的书写方法,有很浓厚的历史叙述风格。饶宗颐曾指出,这种现象或与墨家的学术背景有关:

《汉书·艺文志》云墨家《尹佚》二篇。墨家始于周太史尹佚,佚为太史在周成王朝,与周、召及太公同为四辅。(见汪中《墨子叙》)东迁以后,其说屡为人引用。故墨者之学,长于引述史事。墨翟亦学于史角。(见《吕览·当染》)墨子以五车书著名,其人饱读诗、书及诸国春秋,其书多所引用。……他所传授的古史观点,可能出于史佚,很重史实……*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。

此外,《讼成》篇的论说方式,与墨家的“言谈”之法,亦似有相合之处。《墨子·非命下》有云:

子墨子言曰:凡出言谈,则必可而不先立仪而言。若不先立仪而言,譬之犹运钧之上而立朝夕焉也。我以为虽有朝夕之辩,必将终未可得而从定也。是故言有三法。何谓三法?曰:有考之者,有原之者,有用之者。恶乎考之?考先圣大王之事。恶乎原之?察众之耳目之请?恶乎用之?发而为政乎国,察万民而观之。此谓三法也。

《讼成》论成败之政,就犹如墨子所譬喻的朝夕之辩;而简文详于载述史迹,不亦契合于“考先圣大王之事”而“察众之耳目”之法?关于这一点,仍未见主墨家说的研究者提及,特略为标出如上,容可为饶宗颐先生谓此篇“必出自墨家言”、 “疑是墨家所流传的古史系统”*饶宗颐:《由尊卢氏谈到上海竹书(二)的〈容城氏〉》,《九州学林》2006年春季四卷二期。等观点,增添一条有力的佐证。

总之,简文循正反两方面立论,通篇缕述古代帝王成败的轨彻,从而表明作者的主张;如命名者为其题《讼成》这个篇名,是十分合理而适切的。

(在本文撰写过程中,陈玉莹女士贡献良多,谨此致谢。)

责任编辑:孙昕光

A New Discussion on the Title and Subject of “Song Cheng” (originally titled as “Rong Cheng Shi”) in Shanghai Museum Bamboo Slips

Zheng Weiming

(Jao Tsung-I Petite Ecole, The University of Hong Kong University,Hong Kong)

This paper proposes retitling Chapter “RongChengShi容成氏” in Shanghai Museum Bamboo Slips to “SongCheng讼成”.The text was misinterpreted as part of Chapter Quqie ofZhuangZi庄子 胠箧and was hence mistitled as “RongChengShi”; moreover, the characters “SongChengDi讼城氐” written in the back of the No. 53 bamboo slip was considered the synonym of “RongChengShi”. The paper, however, argues that “SongCheng讼城” should be read and interpreted as “SongCheng讼成” (argument on the accomplishments), and “Di氐”beequivalentto“止 Zhi” (theend) -i.e. “SongChengDi讼城氐” should be understood as “the end of the chapter ‘SongCheng’”. The different calligraphic styles of the text and the title indicate that the title was given and written by a later scribe based on the content of the text, according to a common titling method in ancient Chinese literature.

Chapter “Rong Cheng Shi” in Shanghai Museum Bamboo Slips; Song Cheng Di; Chapter “Song Cheng”; sovereigns of ancient China; Mohism

2017-02-15

郑炜明(1958— ),男,澳门特别行政区永久居民,香港大学饶宗颐学术馆高级研究员。

K877

A

1001-5973(2017)03-0145-12