面向“数字原住民”的一节信息技术课

2017-07-01王小平张海云

王小平+张海云

《网络改变生活》一课内容涉及信息浏览、电子邮件、网络购物、即时通讯、博客与微博、个人图书馆等互联网应用,功能非常丰富。教师普遍感觉这种操作性较强的内容很难驾驭,涉及的知识面广、容量大,学生熟悉程度各异,要上好这一课,对教师来说极具挑战性。2017年3月,在无锡市初中信息技术优质课展示活动中,蠡园中学的汤巍楠老师和南湖中学的朱敏花老师就这一内容分别上了两节展示课,给大家提供了很好的研究范本。

● 总评

《网络改变生活》一课所涉及的互联网应用,有的应用学生已经熟练掌握,如信息浏览、即时通讯;有的应用学生基本了解,如网络购物。于是,有教师提出,这样的课完全不用细讲,可以一带而过,属于可上、可不上的内容。另一种观点认为,虽然初中生基本都接触过互联网并能简单应用,但应用范围还是比较有限的,有必要详细地讲解并进行操练。其实这两种观点都发生了偏差,本课的教学目标是了解网络对我们生活、学习、工作的影响,及其對社会进步、生产发展的巨大推动作用。本课的重点在于让学生体验网络给生活、学习带来的极大便利,网络改变了生活,不能仅局限于网络技术的应用操作。

朱老师精心设计了“运动会策划”的主题活动,让学生在解决系列问题的过程中了解网络应用,感受网络给生活带来的改变和便利;汤老师则通过设计“春游踏青主题读书会”策划活动让学生了解技术应用,体验网络应用对生活的影响。从这个层面分析,两位教师深入剖析了教材,定位准确,对“教什么”非常明确。

这两节课都是以大主题活动的方式组织教学活动,并在整个活动过程中贯穿明、暗两条线。明线是学生对任务的完成;暗线是学生在完成任务的同时感受网络技术对生活带来的影响。

● 具体细节点评

1.巧设主题活动,激发学习兴趣

对信息浏览、电子邮件、网络购物、即时通讯、博客、微博、个人图书馆等网络应用的教学,通常会为每个具体应用设计相应的主题活动或选择相应的案例进行阐述。这样的设计使主题过多且分散,冲淡了对主题——网络改变生活的感悟和体验。

片段1(汤老师):

师:同学们,老师最近一直在“熬夜奋斗”——看《鬼吹灯》,这是我最喜欢的一本小说。

教师以爱读的书作为导入,与学生共同讨论怎样组织“春游踏青主题读书会”的活动。

师:此次活动需要做的准备工作有选择书、活动地点、出行等。

片段2(朱老师):

师:今年的校运动会即将开幕,每年我们都要做大量的准备工作。大家来说说,我们具体需要做哪些方面的准备?

学生进行头脑风暴,全班一起讨论,统一思想,寻找解决的方法。

师生共同交流,总结出要做的准备工作:①设计班级口号和解说词;②邀请一名专业的教练(负责队列训练);③购买班服、国旗和花束。

点评:两位教师巧妙地运用一个主题活动将信息浏览、电子邮件、网络购物、即时通讯等互联网应用进行整合,构成了一个完整的主题活动。主题活动的内容源自学生的真实学习生活,简单、真实、有效,而且开放,能较好地激发学生参与的热情,提高学生学习的兴趣和积极性,为其高效学习创设良好的学习情境。

2.任务驱动,小组合作,提高效率

任务驱动是以建构主义教学理论为基础。在学习过程中,教师引导学生围绕精心设计的任务,在问题动机的驱动下,培养学生的创新意识和创新能力以及良好的自主学习习惯,引导学生学会发现问题、分析问题、解决问题,最终让他们提出问题并找出解决问题的路径与方法。而且团队的智慧是无穷的,小组合作学习有利于小组成员之间的相互学习。

片段3(汤老师):

情境创设:发布读书分享会的策划任务。

自主学习:学生尝试完成相应的任务,在需要帮助时,可以参考教师发布的学习帮助页面,如果有疑问,记录自己的困惑。

发现问题:发现无法解决的问题,选择合适的方式记录、提问。

提出问题,尝试回答:学生利用QQ群提出问题,知道的学生可以在群内解答或者一对一解答,这样不仅保持了课堂安静而且相互之间不干扰。

任务完善:学生完善任务,完成并提交任务。

未解决问题留存:在课堂中还有未解决的问题,则等待教师解答。

片段4(朱老师):

师:大家平时学习的压力挺大,没有太多时间来准备,今天这节课我们争取把这些问题都解决了。为了提高效率,我把大家分成三个小组,分别是宣传组、联系组、购买组,请各组的组长来领取任务。

学生被分为三个不同的小组,每个小组对应不同的任务,并推选出各组的组长。

活动一:群策群力,制订方案

……

活动二:分头行动,各司其职

……

活动三:成果汇报,发散思维

……

点评:这两节课都采用了任务驱动式教学,学生在一个个任务的引领下,在教师和小组成员的互助下,一步步完成任务,在寻求解决方法的过程中,逐步了解各类网络应用。同时,采用小组合作的方式,为每个小组设计了具体的目标,小组成员互相探讨、交流,互帮互助,共同提高。

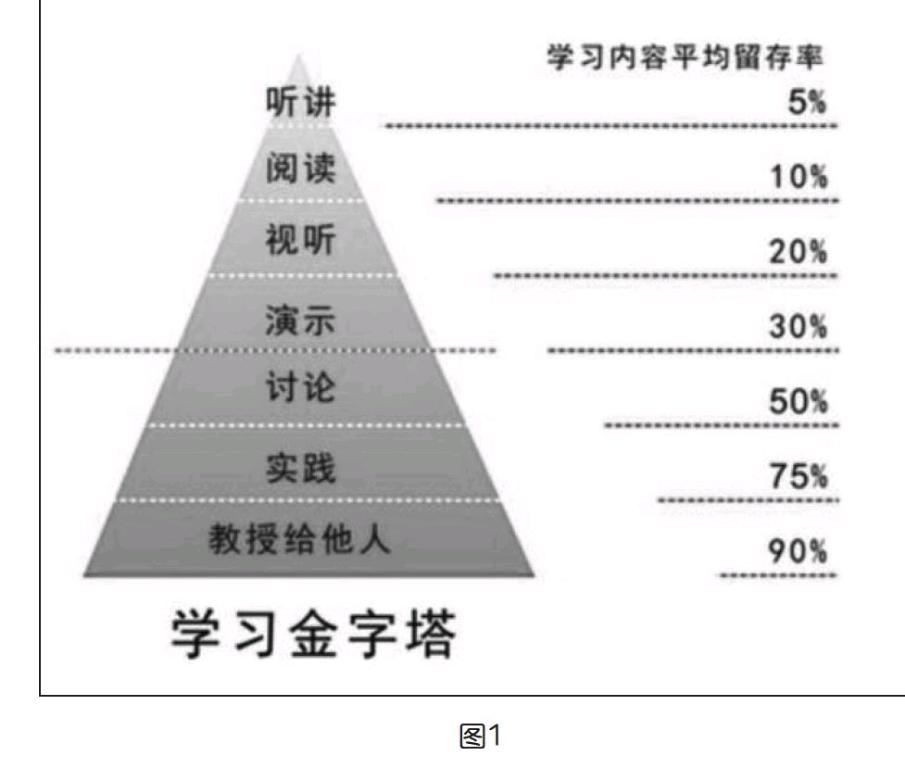

3.做中学,获得最佳学习体验

根据美国学者埃德加·戴尔1946年提出的“学习金字塔”(Cone of Learning)的理论(如图1),通过讨论、实践、教授他人等方式的学习,往往更容易激发学生的好奇心和求知欲,更容易理解,记忆也更深刻。本课面向的对象是互联网时代的“数字原住民”,这两节课教师都没有直接就具体的网络应用讲解,而是结合具体的主题活动,在实践活动中总结、提炼、体验,使学生理解更到位,印象更深刻。

4.利用学习支架,助力学习

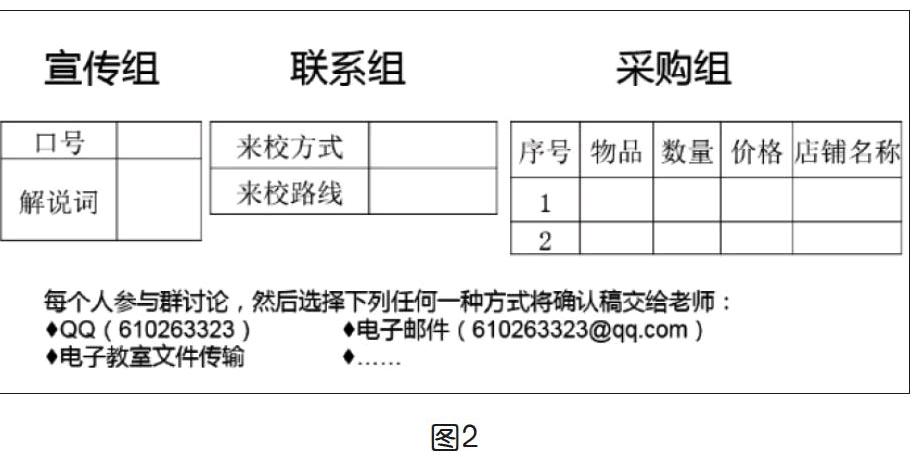

学习支架的引入,可以把复杂的学习任务进行分解,有助于把学生从对知识理解引向深入探索,使其逐步掌握新知和技能。上页图2是汤老师设计的“学习任务手册”,图3是朱老师设计的“学习任务单”,都属于为学生搭建“学习支架”。

点评:这两节都是以主题活动大任务的方式展开的,很好地利用了“学习支架”,将大任务进行有效分解,以表格的形式呈现,并为学生提供相应的帮助,引导学生逐步深入,助力学习。

5.适时总结,提炼提升

在教学活动中,教师适时地进行总结,对相应的知识点进行提炼和提升,有助于学生对知识点的掌握和对知识体系的建构。

片段5(朱老师):

师:在刚才的活动中,我发现大家都用了同一个工具,那就是网络,看来网络的应用已经渗透到了生活的方方面面,我们一起来看看每个组的劳动成果。

组长介绍自己组的完成情况,以及在此过程中用到的网络应用。

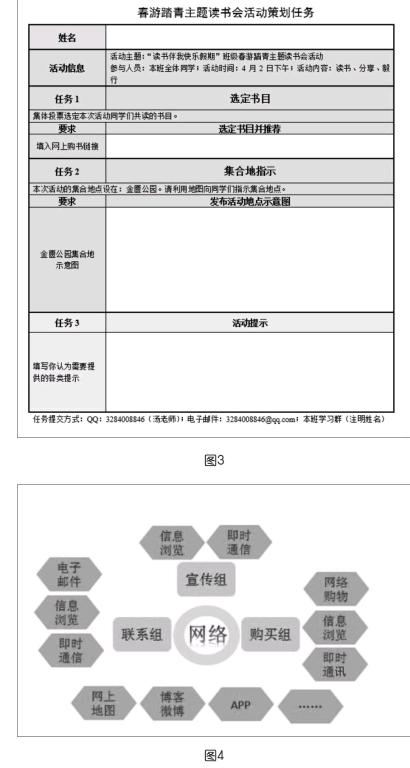

点评:朱老师在教学过程中,结合板书工具适时地进行总结并提炼提升,将“网络”、宣传组、联系组、购买组以及各小组需要用到的应用适时地在板书中呈现(如图4),逻辑清晰、简洁明了。

这次展示课活动的两位教师深入研讨教材,紧扣目标,另辟蹊径,以活动为主题,将任务驱动与小组合作学习相结合,以学习支架为依托,展示了两节优质课,为大家提供了不可多得的研究范本。