新型城镇化及其协调发展测度

2017-06-30倪维秋

倪维秋

摘要:从人口、经济、土地、社会、生态城镇化及城乡统筹等层面构建京津冀城市群新型城镇化评价体系,结合熵值赋权法测度指标权重,利用协调发展度与空间自相关,探讨2003—2012年10年间京津冀地级市新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的时空变化趋势,研究表明:社会、经济、土地城镇化在京津冀新型城镇化处于主导地位,城乡统筹、人口、生态城镇化作用不强,人口、经济、生态、城乡统筹处于不同程度增长趋势,生态城镇化增长凸显,土地、社会城镇化处于小幅下降;京津冀整体新型城镇化及协调发展程度处于增长趋势,天津增幅最大,石家庄、邯郸、沧州次之,北京、衡水、唐山略显滞后性;京津冀新型城镇化空间上呈现由弱分化到随机分布,再到缓慢集聚的变化过程,而协调发展程度呈现由强分化到弱分化,再到随机分布的变化过程;以石家庄为分界线的京津冀北部新型城镇化水平高于京津冀南部,新型城镇化高值区格局由“北京单核”转向“北京-天津双核”;协调发展度高值区位于以北京-天津双核心区域,以承德和张家口为核心、衡水-邢台-邯郸-安阳相串联区域为低值区。

关键词:新型城镇化;协调发展程度;空间自相关;人口;经济;土地;社会;生态;城乡统筹;京津冀

中图分类号: F291文献标志码: A文章编号:1002-1302(2017)08-0317-06

传统的城镇化指人流不断向城市集中的过程,伴随着第一产业比重下降,二、三产业比重提升的变化,新型城镇化在原有城镇化的基础上更加强调“城乡统筹”“城乡一体”等,它是促进中国经济社会发展、实现共同富裕的重要表征与动力,真正的新型城镇化不仅意味着实现人口城镇化,还应包括经济、土地、社会、生态城镇化等。2014年3月,我国颁布《国家新型城镇化规划(2014—2020)年》,12月又下发《关于印发国家新型城镇化综合试点方案的通知》,2016年2月国务院印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》。2016年3月5日,李克强总理在十二届全国人民代表大会第四次会议中指出,到2020年,常住人口的城镇化率达到60%,户籍人口城镇化率达到45%。在“十三五”开局之年,各地区、各城市新型城镇化正如火如荼地建设着。

学术界关于城镇化的协调测度多集中于人口-土地城镇化、人口-经济城镇化、人口-土地-经济城镇化、人口-经济-土地-社会城镇化等;人口-土地城镇化,从国家层面,陈凤桂等以人口与土地城镇化为切入点测度我国城镇化水平并研究二者协调发展态势[1];从地区层面,郭付友等探讨了东北、西部地区的人口-土地城镇化时空耦合与协调特征[2-3];崔许锋等从省域角度出发分别研究了云南省、湖北省与浙江省人口与土地城镇化协调发展及其空间差异[4-6];吕添贵等基于城市尺度在界定人口与土地城镇化概念基础上测度江西省南昌市2002—2011年的二者协调关系[7];王亚力等从时间和空间序列角度,定量对比2001年以来环洞庭湖区的人口-经济城镇化水平、速度、相关性等[8];郑丽等结合变异系数赋权法构建城镇化测度体系,评价新疆人口与经济城镇化的耦合协调度,探究时空变化特征[9];刘法威等查找1999—2012年我国省际面板数据并构建人口、土地与经济城镇化协调发展模型,研究我国及三大区域三者间耦合协调关系、规律与程度[10];黄金碧等从城镇化协调要求系统达到帕累托最优的视角,结合数据包络分析构建皖江城市带人口-经济-土地城镇化协调性模型,并测度协调关系[11];曹文莉等从人口、土地与经济城镇化3个方面测度江苏省城鎮化的变化特征,分别探讨不同阶段三者间协调发展关系[12]。也有学者从人口-经济-土地-社会4个维度入手测度城镇化的协调性程度。杨剩富等结合综合评分、变异系数、地统计全局趋势等手段测度2001年以来中部地区80个城市人口-经济-土地-社会城镇化发展协调时空变化及驱动机制[13];王小敏等分别探讨了河南、江苏与河北的人口-经济-土地-社会城镇化的协调发展程度与空间差异[14-16]。

综上所述,关于城镇化的协调测度仍集中于人口、经济、土地、社会等传统层面的城镇化,新型城镇化的主要基调是“城乡统筹”“城乡一体”“生态宜居”“和谐发展”等。在人口、经济、土地、社会等传统城镇化基础上增添生态城镇化、城乡统筹等“新型”层面的研究相对较少,且以往研究多以国家、地区、省域、市域层面为样本对象,关于京津冀城市群的新型城镇化及协调发展研究也相对较少,京津冀作为中国第三大城市群,处于推进环渤海地区、引领我国北方腹地发展的重要地位。习近平主席指出,京津冀的协同发展是国家的重大战略。本研究基于面板分析、时序分析及空间分析视角,在充分理解与掌握新型城镇化涵义及京津冀城市群发展现状的基础上,从人口、经济、土地、社会、生态城镇化及城乡统筹一体化等层面构建适用于京津冀城市群的新型城镇化评价体系,结合熵值赋权的方法测度各指标权重,运用协调发展度与空间自相关等方法手段,探讨2003—2012年10年间京津冀城市群及各地级市新型城镇化水平强弱变化,并分析人口、经济、土地、社会、生态及城乡统筹等不同类型城镇化的协调发展程度变动趋势,这必将在国家“十三五”规划大力推进新型城镇化建设,为解决京津冀目前新型城镇化之路上存在的问题提供科学依据,为“一带一路”背景下的京津冀新型城镇化建设发展提供政策策略与思维导向,同时也为其他城市群新型城镇化的发展提供参考与借鉴。

1指标体系的构建与研究方法

1.1京津冀新型城镇化评价指标体系

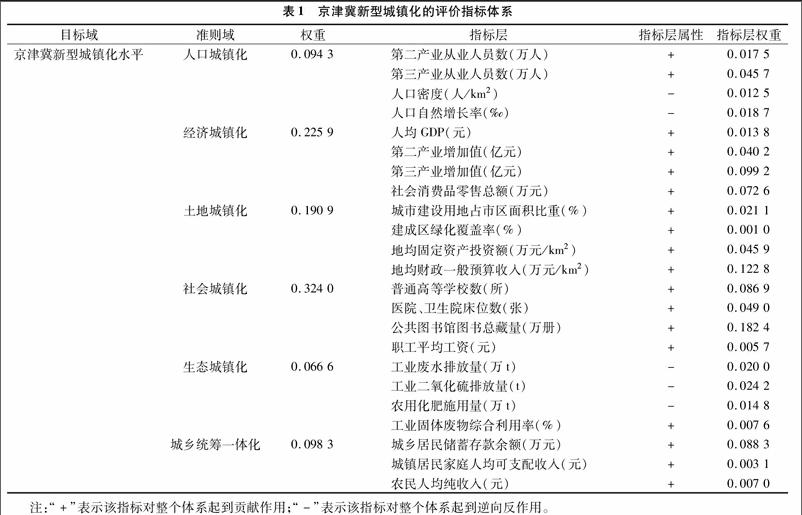

综合考虑京津冀城镇化发展的实际情况,并对新型城镇化含义充分理解的基础上,参考已有关于人口、经济、土地、社会、生态等城镇化指标体系文献[1,16],并咨询相关领域的专家学者,遵循科学性、系统性、可行性、层次性等原则,为京津冀城市群量身制定新型城镇化的评价指标体系(表1),数据来源于中国经济与社会发展统计数据库。

1.2指标权重的测算方法

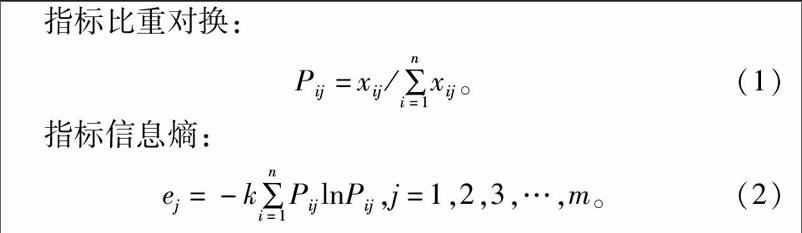

为避免主观赋权存在的误差,研究选取性能较好的熵值赋权法测算指标权重。“熵”原用来测度系统信息的无序程度,指标的信息熵越小,说明有序程度越强,包含的信息量越大,该指标在这个系统中的权重也越高。本研究首先将构建多个年份的京津冀新型城镇化的判断矩阵,矩阵横向为新型城镇化系统中的各评价指标,纵向为京津冀城市群各地级市,由于各指标单位不统一,为消除量纲,对多个年份的矩阵进行归一无量纲化处理。依据熵的定义,确定各指标的信息熵与冗余度,计算各指标的熵权与各城市人口、经济、土地、社会、生态等城镇化及城乡统筹一体化的水平,公式如下:

式中:Pij为第i个城市第j项指标标准化值;xij为第i个城市第j项指标原始值;ej为第j项指标的信息熵;dj为第j项指标的冗余度;wj为第j项指标的熵权;Ui为第i个城市的各类型城镇化得分;m为指标数;n为城市数;k为调节系数,且k=1/lnn;

1.3各类型新型城镇化间协调性及协调发展程度

参照曹文莉等关于城镇化评价体系内各系统协调性及协调发展度的测算方法[12-13],本研究定义京津冀城市群各评价单元的人口、经济、土地、社会、生态、城乡统筹等新型城镇化发展水平之间的协调系数及协调发展程度的公式:

式中:Di为京津冀城市群中第i城市的人口、经济、土地、社会、生态、城乡统筹等6种不同类型城镇化的协调发展程度;Ci为人口、经济、土地、社会、生态、城乡统筹等6种不同类型城镇化的协调系数;Cia、Cib、Cic、Cid、Cie、Cif分别为第i城市的人口、经济、土地、社会、生态城镇化及城乡统筹一体化的评价得分;Fi为第i城市新型城镇化的综合评价值。

1.4空间自相关分析

空间自相关(spatial autocorrelation)源于地理第一定律,表征京津冀城市群各研究单元新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度之间潜在的空间相互依赖性,分为全局空间自相关与局部空间自相关2类;本研究全局空间自相关选取性能较好的Morans I指数,表征京津冀城市群内部相邻城市单元的新型城镇化水平及各类型城镇化协调发展程度,在整个京津冀的空间关联与差异的整体态势,公式:

2实证分析:以京津冀城市群为例

2.1京津冀城市群新型城镇化体系各指标的权重分析

本研究利用熵值赋权法测算2003—2012年京津冀人口、经济、土地、社会、生态、城乡统筹等各类型城镇化的水平,同时也测算出京津冀新型城镇化体系内各指标10年的权重,以各指标10年权重的均值作为最终权重(表1)。结果表明,京津冀城市群社会城镇化(0.324 0)>经济城镇化(0.225 9)>土地城镇化(0.190 9)>城乡统筹一体化(0.098 3)>人口城镇化(0.094 3)>生态城镇化(0.066 6),其中社会、经济、土地城镇化在京津冀新型城镇化中处于主导地位,相对而言城乡统筹、人口、生态城镇化的影响作用不强;人口城镇化中,第三产业从业人员数对人口城镇化的影响比其他指标大;同样第三产业增加值在经济城镇化中的权重也最大;地均财政一般预算收入对土地城镇化的影响最为明显;图书馆藏量、普通高等学校数是社会城镇化中最为核心的指标;工业二氧化硫、工业废水排放量的减少是解决京津冀生态城镇化的关键问题;城乡居民储蓄存款余额的增加则更加有利于提升京津冀城乡统筹一体化水平。

2.2京津冀新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的时间变化特征分析

2.2.1不同类型城镇化的时间变化特征京津冀各类型城镇化水平10年的变化差异明显,其中人口城镇化涨幅 0.013,經济城镇化增长0.065,生态城镇化增加0.168,城乡统筹上升0.006,仅土地城镇化与社会城镇化分别降低 0.024、0.014。10年间京津冀生态城镇化水平增长凸显;土地城镇化减幅相对较大。京津冀城市群内部不同地级市的不同类型城镇化的升降趋势差异同样明显。人口城镇化中,沧州市、廊坊市、保定市、邯郸市、衡水市处于增长趋势,其他城市处于下降态势;经济城镇化中,北京市、石家庄市、秦皇岛市、廊坊市、邢台市、衡水市略呈轻微的滞后性;土地城镇化中,唐山市与衡水市的下降幅度相对较大;社会城镇化中,石家庄市、秦皇岛市、沧州市、廊坊市、保定市、邢台市与衡水市均呈上升态势,但增长幅度并不明显;所有地级市生态城镇化均呈递增态势,尤以北京市、天津市、张家口市与唐山市的涨幅明显;天津市城乡统筹一体化增长幅度最大,石家庄市、唐山市次之,其他城市均呈下降态势(图1)。

2.2.2新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的时间变化特征京津冀新型城镇化水平整体处于上升趋势,由2003年的2.856增长到2012年的3.070,增幅0.214,且京津冀各类型城镇化的协调发展程度也处于增长趋势,整体协调发展程度由2003年的8.033增长到2012年的8.491,增幅 0.458;京津冀城市群内部北京的新型城镇化水平及城镇化的协调发展程度居于首位,天津市、石家庄市次之,唐山市、保定市再次之,其他城市的新型城镇化及城镇化协调发展度均较低且彼此间的差异也较小;京津冀城市群内部各地级市2003—2012年新型城镇化与各类型城镇化的协调发展程度变化趋势呈现一定程度吻合,天津市新型城镇化水平增幅最大(0.151),石家庄市(0.051)、邯郸市(0.042)、沧州市(0036)次之,廊坊市与张家口市新型城镇化水平增幅介于0.02~0.03,保定市与邢台市介于0.01~0.02,秦皇岛市、承德市、安阳市增幅较弱,均低于0.01,仅衡水市(-0.015)、北京市(-0.020)与唐山市(-0.131)新型城镇化水平处于负增长态势;天津市各类型城镇化协调发展程度的增幅(0175)最强,沧州市(0.099)、石家庄市(0.088)、邯郸市(0079)次之,廊坊市、张家口市协调发展度的增幅介于 0.03~0.05,保定市、邢台市、承德市介于0.01~0.03,安阳市、秦皇岛市低于0.01,同样北京市(-0.003)、衡水市(-0.061)与唐山市(-0.070)的城镇化协调发展程度略显滞后性(图2、图3)。

2.2.3全局Morans I指数的时间变化特征京津冀城市群新型城镇化水平与各类型城镇化协调发展程度的全局 Morans I 指数变化呈现高度一致。2003—2005年,京津冀新型城镇化及各类型城镇化协调发展度全局Morans I指数逐渐降低;2005—2006年全局Morans I指数上升;2006—2010年全局Morans I指数平稳变化;2010—2012年全局Morans I指数逐年上升;但京津冀城市群的新型城镇化水平全局Morans I指数整体高于城镇化协调发展程度。2003—2005年,新型城镇化全局Morans I指数介于-0.033~-0.010,在空间上呈现弱分化趋势,协调发展程度全局Morans I指数介于-0.095~-0.045,在空间上呈现强分化态势;2006—2010年,新型城镇化全局Morans I指数介于-0.003~0014,在空间上呈现随机分布趋势,协调发展程度全局Morans I指数介于-0.032~-0.011,在空间上呈现弱分化态势;2010—2012年,新型城镇化全局Morans I指数介于0002~0.037,在空间上呈现缓慢集聚趋势,协调发展程度全局Morans I指数介于-0.032~-0.001,在空间上呈现随机分布趋势。京津冀新型城镇化在空间上呈现由弱分化到随机分布,再到缓慢集聚的变化过程,而各类型城镇化协调发展程度则在空间上呈现由强分化到弱分化,再到随机分布的變化过程。

2.3京津冀新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的空间格局变化分析

2.3.1新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的空间格局变化特征以石家庄市为分界线的京津冀北部新型城镇化水平明显高于衡水市、邢台市、邯郸市与安阳市所组成的京津冀南部区域,2003年新型城镇化高值区呈现以北京市为核心向外逐渐拓展的不规则圈层区域,并已囊括天津市,唐山市、石家庄市的新型城镇化水平明显高于京津冀北部的张家口市、承德市、秦皇岛市、保定市、沧州市、廊坊市,相比而言张家

口市与承德市的波及范围更广泛,而南部的衡水市、邢台市、邯郸市与安阳市所串联的区域则成为京津冀新型城镇化名副其实的低值区;2012年新型城镇化高值区由“北京单核”转向“北京-天津双核”并向外逐渐蔓延的空间格局,唐山市新型城镇化水平减弱,秦皇岛市、承德市的扩散范围有所扩大,沧州市新型城镇化的影响范围则有所减小,而低值区的范围未发生明显变化(图5);同样以北京市-天津市为双核心范围区域的城镇化协调发展程度明显高于京津冀其他地域,石家庄市与唐山市隶属于城镇化协调发展度的次高区域,其他城市的协调发展度均较低;2003年以承德市和张家口市为核心的两大低值区分列在北京市-天津市高值区的东西两侧,其他低值区分布于衡水市-邢台市-邯郸市-安阳市相串联的京津冀南部范围区域;2012年以北京市-天津市为双核心范围区域逐步囊括石家庄市,石家庄市的协调发展度大幅提升,唐山市的协调发展范围区域受京津高值区的影响逐步弱化,邯郸市的协调发展度得到提升并在京津冀南部的低值区凸显(图6)。

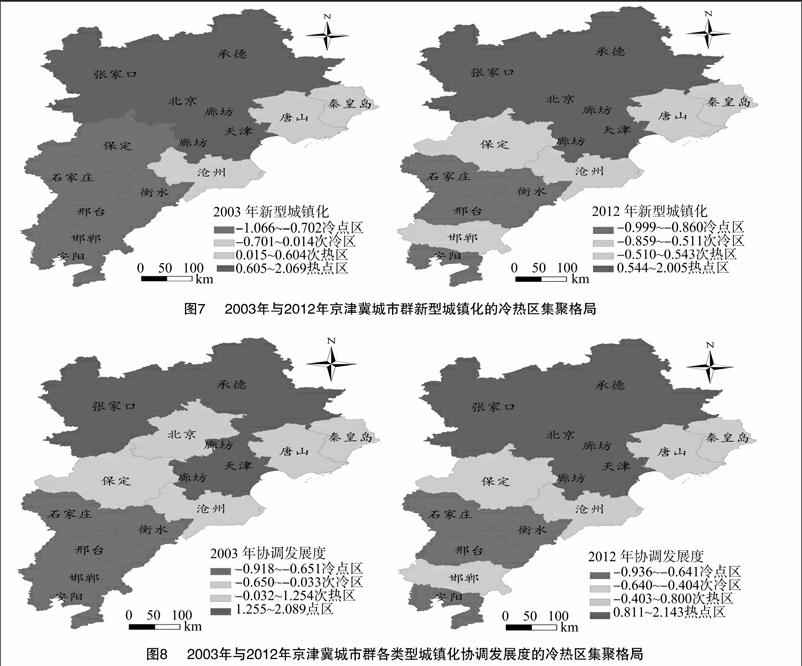

2.3.2新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的冷热区集聚格局变化特征计算局部空间关联指数Getis-Ord G*i时,运用自然断裂法将京津冀新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的空间格局划分为冷点区、次冷区、次热区、热点区,用以判别京津冀城市群内部新型城镇化水平及各类型城镇化协调发展程度,具有统计显著性的高值簇、低值簇的空间聚类分布格局;由图7可知,新型城镇化及各类型城镇化协调发展度的格局具有显著局部空间集聚特性,2003—2012年的10年间,京津冀新型城镇化的热点区未发生明显变化,集中于北京市、天津市、廊坊市、承德市与张家口市,唐山市为次热区,秦皇岛市为次冷区,石家庄市、衡水市、邢台市与安阳市为冷点区,而沧州市则由次冷区升级为次热区,保定市与邯郸市由冷点区升级为次冷区,从而也可进一步表征京津冀新型城镇化水平的提升;由图8可知,2003—2012年的10年间,天津市、廊坊市、承德市、张家口市属于各类型城镇化协调发展程度的绝对热点区,唐山市为次热区,秦皇岛市、保定市为次冷区,石家庄市、邢台市、衡水市、安阳市为冷点区,而北京市在10年间由次热区转变为热点区,沧州市由次冷区转变为次

热区,邯郸市由冷点区升级为次冷区,同样也可进一步表征京津冀各类型城镇化协调发展程度的整体提升。

3结论与讨论

社会、经济、土地城镇化在京津冀新型城镇化中处于主导地位,城乡统筹、人口、生态城镇化的影响作用不强,10年间人口、经济、生态、城乡统筹均处于不同程度的增长趋势,仅土地、社会城镇化处于小幅下降趋势,所有地级市生态城镇化均呈递增态势,引发京津冀生态城镇化水平增长明显;第三产业从业人员、第三产业增加值、地均财政一般预算收入、图书馆藏量、工业二氧化硫排放量、城乡居民储蓄存款余额分别是人口、经济、土地、社会、生态城镇化及城乡统筹的重要影响因素;10年间京津冀新型城镇化水平及各类型城镇化协调发展程度均处于增长趋势,北京市新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度居京津冀首位,天津市、石家庄市次之;但10年间天津市新型城镇化水平及各类型城镇化协调发展程度的增幅最大,石家庄市、邯郸市、沧州市次之,北京市、衡水市、唐山市略显滞后性;京津冀新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度的全局Morans I指数10年间呈现降低→上升→平稳变化→逐年上升的变化趋势,表现在新型城镇化空间上呈现由弱分化到随机分布,再到缓慢集聚的变化过程,而各类型城镇化协调发展程度则呈现由强分化到弱分化,再到随机分布的变化过程。

以石家庄市为分界线的京津冀北部新型城镇化水平高于京津冀南部,10年间新型城镇化高值区空间格局呈现由“北京单核”向“北京-天津双核”的转变,低值区范围未发生明显变化;各类型城镇化协调发展度高值区位于北京-天津双核心范围区域,以承德市和张家口市为核心,衡水市-邢台市-邯郸市-安阳市相串联区域为低值区;新型城镇化及各类型城镇化协调发展程度格局具有明显的局部空间集聚特性,热点区集中于北京市、天津市、廊坊市、承德市与张家口市,唐山市为次热区,秦皇岛市为次冷区,石家庄市、衡水市、邢台市与安阳市为冷点区。

本研究在构建新型城镇化的指标体系过程中,虽然综合考虑了京津冀城镇化发展的实际情况,参考了大量文献并咨询相关领域的专家学者,但受数据获取限制,部分指标并未选取,对测算10年间京津冀新型城镇化水平及各类型城镇化协调发展程度产生影响;另外,受篇幅限制,人口、经济、土地、社会、生态及城乡统筹等各类型城镇化10年间的空间格局变化趋势并未作详尽阐述。

参考文献:

[1]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬,等. 我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J]. 人文地理,2010,25(5):53-58.

[2]郭付友,李诚固,陈才,等. 2003年以来东北地区人口城镇化与土地城镇化时空耦合特征[J]. 经济地理,2015,35(9):49-56.

[3]孫丽萍,杨筠. 基于城镇体系视角的西部人口城镇化和土地城镇化协调性的实证分析[J]. 现代城市研究,2015,30(12):24-29.

[4]崔许锋. 民族地区的人口城镇化与土地城镇化:非均衡性与空间异质性[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(8):63-72.

[5]林爱文,樊星. 湖北省人口城镇化与土地城镇化协调发展分析[J]. 地域研究与开发,2015,36(6):14-18.

[6]杨丽霞,苑韶峰,王雪禅. 人口城镇化与土地城镇化协调发展的空间差异研究——以浙江省69县市为例[J]. 中国土地科学,2013,27(11):18-22,30.

[7]吕添贵,吴次芳,李洪义,等. 人口城镇化与土地城镇化协调性测度及优化——以南昌市为例[J]. 地理科学,2016,36(2):239-246.

[8]王亚力,彭保发,熊建新,等. 2001年以来环洞庭湖区经济城镇化与人口城镇化进程的对比研究[J]. 地理科学,2014,34(1):67-75.

[9]郑丽,孜比布拉·司马义,颉渊,等. 新疆人口城镇化与经济城镇化的时空变化分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2016,41(3):131-138.

[10]刘法威,许恒周,王姝. 人口-土地-经济城镇化的时空耦合协调性分析——基于中国省际面板数据的实证研究[J]. 城市发展研究,2014,21(8):7-11.

[11]黄金碧,冯长春. 基于帕累托最优的人口、经济与土地城镇化协调发展评价研究——以皖江城市带为例[J]. 现代城市研究,2015,30(10):65-69.

[12]曹文莉,张小林,潘义勇,等. 发达地区人口、土地与经济城镇化协调发展度研究[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(2):141-146.

[13]杨剩富,胡守庚,叶菁,等. 中部地区新型城镇化发展协调度时空变化及形成机制[J]. 经济地理,2014,34(11):23-29.

[14]王小敏,刘静玉,杨东阳. 河南省城镇化发展协调度研究[J]. 河南大学学报(自然科学版),2014,44(4):436-441.

[15]李鑫,李兴校,欧名豪. 江苏省城镇化发展协调度评价与地区差异分析[J]. 人文地理,2012,27(3):50-54.

[16]王余丁,郑林昌,陈茹. 四维视角下河北省城镇化协调发展评价[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版),2014,39(5):109-113.