几种饵料对分叉小猛水蚤生殖量的影响

2017-06-30王笑月谢玺李大成刘卫东于佐安李

王笑月+谢玺+李大成+刘卫东+于佐安+李石磊

摘 要:在水温23~26 ℃,盐度32‰条件下,研究了几种饵料单独投喂及混合投喂对分叉小猛水蚤(Tisbe furcata)生殖量的影响,以探索培育该蚤适合的饵料品种及投喂方式。结果表明,饵料品种中,两种金藻(球等鞭金藻3011和Sarcinochrysis marina Geitler)不适合作为分叉小猛水蚤的饵料;两种硅藻(小新月菱形藻和多枝舟形藻)及代用饵料可以作为分叉小猛水蚤的饵料,但需要与亚心形扁藻混合投喂才能取得理想效果;亚心形扁藻最适合作为分叉小猛水蚤的饵料,与硅藻、金藻或代用饵料混合投喂效果均非常理想。投喂方式总的来说是混合投喂优于单独投喂,各种饵料单独投喂时均不能取得非常理想的效果,混合投喂时混有亚心形扁藻的任何组合都取得了非常理想的效果。

关键词:单胞藻;饵料;分叉小猛水蚤(Tisbe furcata);桡足类

海洋桡足类是一种小型低等的海洋甲壳动物,隶属于节肢动物门,甲壳纲,桡足亚纲。桡足类种类多、数量大、分布广,是海洋食物链中的一个重要环节,在海洋生态系统的物质循环和能量流动中起着重要作用。同时,桡足类富含高度不饱和脂肪酸,是很多鱼类、虾蟹、海马、海蜇等水产经济动物人工育苗的优质活饵料,一直受到广泛关注。分叉小猛水蚤(Tisbe furcata) 广泛分布于世界近岸海域 ,该蚤为底栖种类,是海参育苗池中常见的一种敌害桡足类,同时该蚤个体较小,适应力强,繁殖力强,短时间即可获得大量无节幼体和成体,因此又是一种很有发展前途的饵料培育对象[1],并且是科学研究毒性试验中一种非常理想的受试生物。研究分叉小猛水蚤的生长繁殖、生殖量变化因素对海参的桡足类敌害生物防治、海洋经济动物的优质活饵料开发利用及毒性试验等海洋科学研究都具有重要意义。

国外学者对分叉小猛水蚤的形态、生活史、渗透调节、室内培育等有过研究[2-4],国内学者对该蚤的外部形态和发育特征、温度盐度对该蚤的个体生长和种群增长有较详细研究[1,5],饵料生物对该蚤的产卵量、生殖等也有研究[6],但只研究了金藻、盐藻等少数几种单胞藻饵料单独投喂的影响,而对另外的单胞藻种类没有涉及,对单胞藻混合投喂及代用饵料效果也没有涉及。本试验选用易培养的几种单胞藻及不受温度光照场地等条件限制的代用饵料对分叉小猛水蚤进行了单独与混合投喂试验,研究不同饵料品种及投喂方式对分叉小猛水蚤生殖量的影响,探索在人工培育中适合该蚤繁殖的饵料种类及投喂方式, 旨在为桡足类的生长繁殖研究、生物防治和大规模人工培育提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 单胞藻培养及代用饵料来源

选用的五种单胞藻饵料:球等鞭金藻3011 (Isochrysis galbana Parks)(金1),金藻(Sarcinochrysis marina Geitler)(金2),亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)(扁),小新月菱形藻(Nitzschia closterium f.minutissima)(新月)和多枝舟形藻(Navicula ramosissima)(舟),均来自辽宁省海洋水产科学研究院藻种室,于实验室内室温、自然光照,氮磷铁简易营养盐配方,烧开并冷却的砂滤海水培养至对数生长期备用。

代用饵料(代餌)为三种饵料(大连蛟龙水产饵料开发中心产品)的固定组合:海参开口饵料、螺旋藻粉、海洋红酵母。在本试验中此三种固定组合的代用饵料被视为与单胞藻并列的单独投喂。

1.2 试验动物获取

分叉小猛水蚤于2016年7月4日取自辽宁省海洋水产科学研究院海参培育槽,在实验室内水温23~25 ℃,用金藻、扁藻和硅藻混合饵料培育多代后,随机挑选健康的挂卵成熟雌体用于试验。

1.3 试验设计

试验于8月9日开始,8月28日结束。试验共设11个投喂组:单独投喂6组(分别为金1、金2、扁、新月、舟和代饵),混合投喂5组(金1+扁;金1+新月,新月+扁,金1+代饵,扁+代饵)。单胞藻单独投喂组日投喂量(保证蚤的饵料充足适量):金1组与金2组均为:20×104cell/mL,扁组为:5×104 cell/mL,新月组及舟组均为:50×104 cell/mL,代饵组为:稚参饵料50 mg/L+螺旋藻粉10 mg/L+海洋红酵母2 mg/L三种固定组合。混合投喂各组投饵量为单独投喂时的一半。每组设3个平行,每日各组加水后投饵一次,视残饵情况酌情补充。初始培育容器为100 mL烧杯,每杯放入挑选好的挂卵分叉小猛水蚤3只,培育水体20 mL,此后每日加水量为原水量的一半至一倍,至100 mL时转至500 mL烧杯中继续培育,加水至300 mL时停止加水,改为隔日换水原水量的一半,直至试验结束,试验用水为烧开并放凉后的消毒海水,盐度约32‰左右,培育温度为实验室内自然水温:23~26 ℃。每隔2~3 d取样测各组生殖量(各杯总蚤数),得到投喂不同饵料时分叉小猛水蚤生殖量变化情况。

1.4 统计分析方法

利用Excel和SPSS16.0软件对试验结束时最终获得的数据进行统计分析,采用单因素方差分(One-Way ANOVA)检测,并结合Tukey test进行多重比较处理组差异,显著水平设置为P<0.05。分析不同饵料对分叉小猛水蚤生殖量的影响。

2 结果

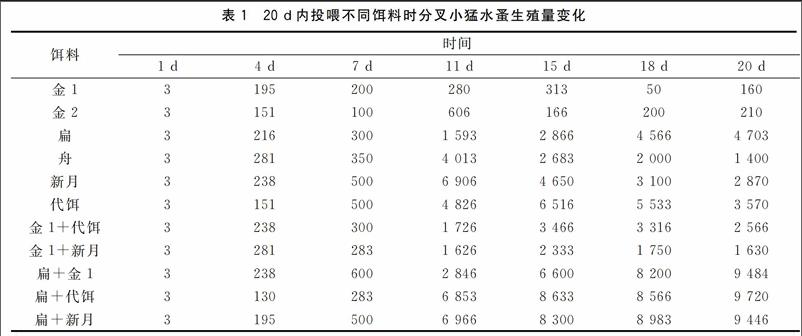

2.1 20 d内投喂不同饵料时分叉小猛水蚤生殖量变化

结果见表1及图1,培育至7 d前,各组生殖量均比较少,没有很大差别。此后,各组生殖量出现明显不同。单独投喂各组中,扁组随试验时间延长生殖量一直增大直至试验结束,最终生殖量为4 703,其余各组均在11 d时或15 d时生殖量达到最大(其中新月组在11 d时达到最大,为6 906;其次代饵组在15 d时达到最大,为6 516;再次是舟组,11 d时生殖量最大,为4 013;金2和金1两组最大时只有606和313),然后逐渐降低至试验结束,最终生殖量均低于扁组。混合投喂各组中,(金1+代饵)组和(金1+新月)组在15 d生殖量达到最大(分别为3 466、2 333)而后逐渐降低,最终生殖量分别为:2 566和1 630,其余各组生殖量随试验时间延长基本逐渐增大,直至试验结束时,(扁+代饵)、(扁+金1)和(扁+新月)组生殖量分别达到9 720、9 484、9 446。至20 d试验结束时,各组生殖量由大至小依次为:(扁+代饵)>(扁+金1)>(扁+新月)>扁>代饵>新月>(金1+代饵)>(金1+新月)>舟>金2>金1。其中(扁+代饵)、(扁+金1)和(扁+新月)组生殖量最大;而金2组和金1组最小(分别只有210和160),生殖量最大的是最小的45倍以上。

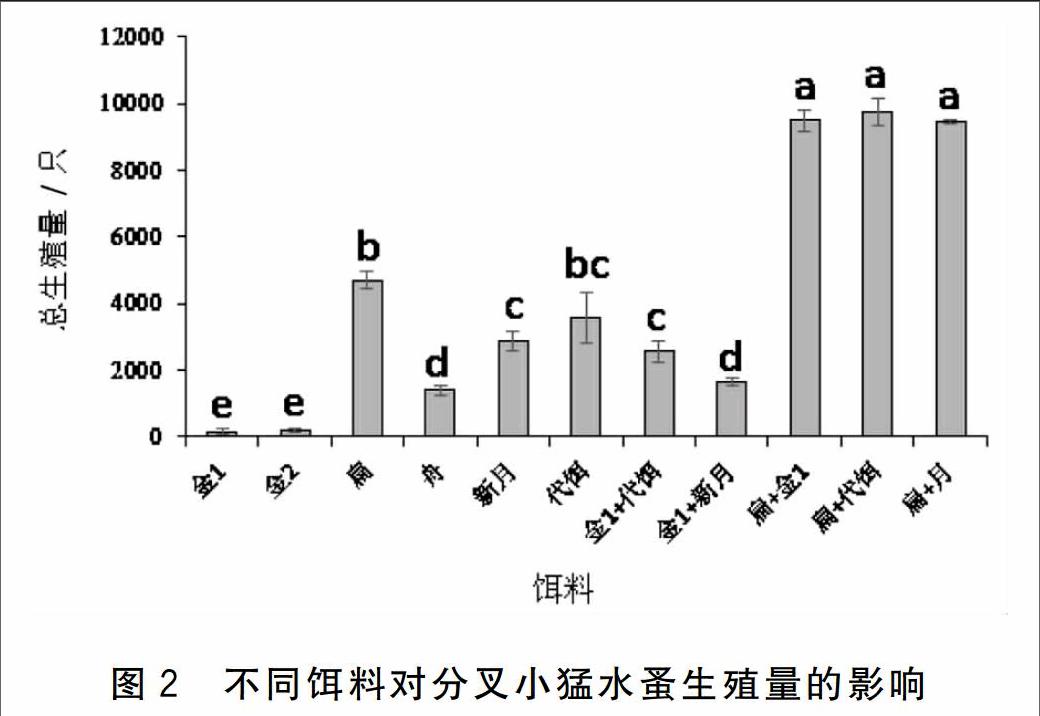

2.2 試验结束时(至20 d时)不同饵料对分叉小猛水蚤生殖量的影响

结果见图2,各组对分叉小猛水蚤的生殖量影响差异显著,金1和金2组生殖量显著小于其它组,而金1和金2组间差异不显著;(扁+代饵)、(扁+金1)和(扁+新月)组生殖量显著大于其它组,而它们三组之间差异不显著。单独投喂组中扁组生殖量最大,代饵组、新月组次之;混合投喂时扁藻与其它任何一种饵料混合后都表现出显著高于它们单独投喂时生殖量。而金1与代饵或新月混合时生殖量都显著比代饵及新月单独投喂时低。综合来看,混合投喂优于单独投喂;亚心形扁藻是最适合分叉小猛水蚤的饵料品种,与其它任何饵料混合投喂均取得了理想效果,代饵与两种硅藻可以作为分叉小猛水蚤的饵料,但需要与扁藻混合投喂才能取得理想效果;两种金藻均不适合作为分叉小猛水蚤的饵料。

3 讨论

3.1 分叉小猛水蚤的发育繁殖特点

分叉小猛水蚤雌体具有卵囊,卵在卵囊内受精后立即开始胚胎发育,直至孵出无节幼体,水温22~25 ℃时胚胎发育需要24~26 h,产幼前发育期为8~10 d[6]。本试验是23~26 ℃条件下,试验中观察到被挑选出的分叉小猛水蚤挂卵雌体次日开始产幼,并在短时间内可以将卵囊内的幼体全部产出,每个雌体产幼量为几十至上百只,产出的无节幼体经过5~7 d发育成熟并挂卵;产幼后的雌体经过6 d左右又可以重新挂卵。本试验在7 d前各组的生殖量只有几百只以内,这是因为试验初始时被挑选出的挂卵雌体产出的幼体还没有发育成熟并产幼。而在7 d后幼体发育成熟并开始产幼,生殖量明显开始增大。

3.2 硅藻的抑制作用及分叉小猛水蚤开口饵料的粒径

许多研究显示,作为桡足类最主要食物来源的硅藻,特别是高浓度硅藻会对桡足类的生长和繁殖产生一定的抑制作用[7-10],试验中两种硅藻均在11 d时生殖量达到较大值,而后迅速减少,可能与硅藻对分叉小猛水蚤繁殖有一定的抑制作用有关。在11 d前生殖量一直增大可能因为初孵幼体还存有母体给予的营养物质一直没有被消耗掉,而在11 d后硅藻才慢慢开始开始影响分叉小猛水蚤的繁殖;试验中扁藻组从试验开始时至15 d内并没有表现出生殖量的优势,但随培育天数增加生殖量一直增大,到试验结束时超过所有单独投喂的其它各组达到最大。试验结果与李捷[11]类似,解释为虽然粒径大的食物(扁藻)能够保证无节幼体最终获得较高的存活率和发育率,但在开口摄食期却是粒径较小的食物(两种硅藻)效果更佳。另外本试验中尽管两种硅藻在较高浓度下(50×104 cell/mL)对分叉小猛水蚤的繁殖(生殖量)有一定的抑制作用,但生殖量显著大于粒径也比较小的两种金藻组,可能因为金藻的营养成分更不能满足分叉小猛水蚤的繁殖需要。

3.3 分叉小猛水蚤适宜的饵料品种及投喂方式

桡足类不能自我合成生长必需的氨基酸、多不饱和脂肪酸、蛋白质和胆固醇等化合物,必须从其摄食的饵料中获得这些营养物质来维持其生长繁殖和发育[12],不同的饵料营养成分不同[13-16],因此在其它条件相同的情况下,用不同的饵料培育分叉小猛水蚤,其生殖量不同。混合投喂有助于平衡互补分叉小猛水蚤繁殖所需营养。从结果看,两种金藻(球等鞭金藻3011和Sarcinochrysis marina Geitler)单独投喂时生殖量很低,金1与代用饵料或硅藻小新月菱形藻混合后虽然生殖量有所增大,但并不能达到较理想的数值,可能因为试验中的两种金藻含有不利于分叉小猛水蚤繁殖的成分,不适合作为分叉小猛水蚤的饵料;扁藻单独投喂时,生殖量逐渐增加,试验结束时达到最大,特别是在与其它饵料混合时生殖量均达到很大的数值,可能因为扁藻含有利于分叉小猛水蚤繁殖的营养成分,并且在与其它饵料混合后营养得到更好的补充,是最适合作为分叉小猛水蚤的饵料品种,这与张展[17]培育双刺纺锤水蚤雌体的结果相类似,与赵文[6]培育分叉小猛水蚤时金藻是最适合的饵料的结果有所不同。扁藻与其它硅藻、金藻或代用饵料混合投喂效果最好,种群密度(单位水体总蚤数)达到30只/mL以上,是培育分叉小猛水蚤最好的投喂方式。两种硅藻(小新月菱形藻和多枝舟形藻)和代用饵料单独投喂时虽然在试验中期生殖量达到较大值,但不能持续,到试验结束时生殖量有明显下降,新月或代饵在与扁藻混合投喂时生殖量达到很高值,说明试验中硅藻和代用饵料可以作为分叉小猛水蚤的饵料,但最理想是与扁藻混合投喂。

3.4 代用饵料的开发利用

考虑到单胞藻的培养受海水、温度、光线、场地及人工等限制,代用饵料有不受这些条件限制、成本低易获得等优势,可以作为分叉小猛水蚤的较为理想的饵料品种,更值得开发利用。本次试验只采用了有限的几种代用饵料品种固定配比,其它更理想的代用饵料品种及配比有待于进一步研究开发。另外,本试验只研究了各种饵料对分叉小猛水蚤生殖量多少的影响,而对投喂不同饵料后该蚤的营养成分及投喂海洋经济动物的实际效果有待于进一步研究。

参考文献:

[1] 白雪峰.海马开口饵料的选择与培养[D].鲁东大学硕士学位论文,2014

[2] Bergmans M.Life history adaptation to demographic regime in laboratory cultured Tisbe furcata (Copepoda,Harpacticoida)[J].Evolution,1984,38(2):292-299

[3] Dahms H U,Chullasorn S,Schizas N V,et al.Naupliar development among the Tisbidae (Copepoda: Harpacticidae)with a phylogenetic analysis and naupliar description of Tisbe thailandensis from Thailand[J].Zoological Studies,2009,48(6):780-796

[4] Johnson M W,Olson J B.The life history and biology of a marine harpacticoid copepod,Tisbe furcata(Baird)[J].Biol Bull,1948,95:320-332

[5] 赵文,殷旭旺,高敬.分叉小猛水蚤的外部形态和发育特征研究[J].大连海洋大学学报,2011,26(6):475-483

[6] 赵文,刘青,张鹏,等.海洋桡足类的实验种群生态学及培育利用[M]。北京:科学出版社,2014

[7] 李捷, 李超伦.高浓度硅藻对桡足类繁殖的抑制作用[J]. 生态学报, 2004,24 (11):2664-2670

[8] Miraho A,Barone G,Romano G,et al.The insidious effect of diatoms on copepod reproduction[J].Nature,1999,402:173-176

[9] Ianora A,Poulet S A,Miraito A.The effects of diatoms on copepod reproduction:a review[J].Phycologia,2003,42:351-363

[10] Ianora A,Poulet S A.Egg viability in the copepod Temora stylifera[J].Limno1.Oceanogr.,1993,38:1615-l626

[11] 李捷,孙松,李超伦,等.不同饵料对桡足类无节幼体存活、发育的影响研究[J].海洋科学,2006,30(12):13-20

[12] Cannizzaro G, FIugy A, Proven P M,et al.Colloquium on diatom-copepod interactions[J].Mar.Eco1.Prog.Ser.,2005,286:293-305

[13] Marshall R,McKinley S,Pearce C M.Effects of nutrition on larval growth and survival in bivalves[J].Reviews in Aquaculture,2010,2(1):33-55

[14] 蒋敏霞,郑亦周.14种微藻总脂含量和脂肪酸组成研究[J].水生生物学报,2003,27(3):243-247

[15] 孫谧.几种海洋微藻的氨基酸含量[J].氨基酸和生物资源, 1995,17(2):38-40

[16] 孙灵毅, 王力勇, 赵 强.3种微藻兼养培养及营养成分的比较[J].大连水产学院学报,2004,19(2):146-149

[17] 张展,孙松,李捷,等.几种单胞藻对双刺纺锤水蚤雌体繁殖的影响[J].海洋与湖沼,2008,39(6):612-618