试析知识生产模式III对大学及学科制度的影响

2017-06-30黄瑶王铭

黄瑶+王铭

摘 要:知识生产模式III 是在知识生产模式II基础上演变而来的、由“产业-大学-政府-公民社会”四螺旋动力机制模型推动的新型知识生产方式,相比原有模式对知识体系和社会发展具有杠杆平衡、公益性引导、元认知创新等作用。随着知识生产模式的创新和演化,大学向着创业型、公益性和智库方向发展,并重新获得核心地位。大学中的学科制度受新模式影响逐渐打破各传统学科之间的边界,新的学科形式“超学科”出现,大学中面向实际问题的综合研究中心慢慢崛起。

关键词:知识生产模式III;四螺旋;超学科;研究中心;智库

一、知识生产模式III的内涵与作用

(一)知识生产模式III定义

知识生产模式III根据知识生产模式I和模式II的逻辑演变由埃利亚斯·G·卡拉雅尼斯(Elias G.Carayannis)于2003年首先提出,随后由Carayannis和Campbell将这一概念进一步发展[2]。知识生产模式III是在知识分型创新环境中(Fractal Research,Education Innovation Ecosystem,简称FREIE)由多层次、多形态、多节点的知识生产群[3],形成知識生产、知识扩散和知识使用的复合系统。这些知识由非均质性知识组成。由于知识来自不同范式、不同生产模式以及不同专业化应用环境,因此呈现出非均质性特征,在跨区域、跨国界中的知识网络环境中,通过碎片化研究形成非均质性知识重组,实现不同知识的共同存在、共同演化。在模式III下的创新生态系统中,不但不同质的知识可以成为创新网络的节点,而且极具差异性的人、文化、技术、教育等也能成为节点,在网络中不断碰撞形成联系。碎片化知识既可以进行重新组合创新(innovation),也可以实现新知识创造(creation),形成知识集群,再由各种知识集群组成不同层次、不同形态的知识系统,实现知识的生产与循环。

从知识来源角度,模式III充分发挥了杠杆作用,除了知识过程中的参与群体的影响,更要关注知识过程中的参与要素的影响和知识摇摆(knowledge swings)现象对于知识本身的促进和侵蚀,利用模式III的网络系统中的调节杠杆作用,加强知识生产与扩散、使用环节的联系,减少知识受到意识形态、价值理念的影响,注重反馈和前瞻的结合。传统知识生产包括基础科学研究路径和应用科学实践路径。传统知识生产路径容易受到知识生产的利益驱动和知识生产的主导群体影响,进而影响知识生产。知识生长由于单纯基于逻辑或者应用而生产,分离了知识的扩散和利用环节,使得知识生长仅受到知识生产主体利益的影响,无法推动知识的受益面和受益群体,影响知识的效能发挥和质量监控,限制了知识的边界——学科的动态延伸,无法满足科学研究的循环动力需求[4]。

从知识分类角度,模式III是利用民主原则,将不同知识和创新模式按照顺序或者并行的方式进行整合的治理方式。从知识生产、扩散、利用的参与群体角度,知识生产的参与群体不再是单个或多个群体代表所能承担,需要在人力资本、具体社会化的资本和金融资本支撑推动下促进知识生产的主要参与群体“大学-产业-政府-公民社会”间的互补和加强,实现内外界影响下知识创新或创造,知识生产的质量控制,加速转化和利用的效率。

(二)知识生产模式III对知识体系的作用

1.杠杆平衡

知识生产模式III下的创新网络和知识集群的出现,在于充分发挥知识系统的创新潜力,最大程度发挥系统的潜在杠杆作用,调节知识生产的利益相关群体在整体系统中的功能短板,增加参与群体的积极性和信任感,建立创新推动精神、首创精神和相关制度,来保障各群体的可持续发展利益[5],使不同知识生产模式得到协同发展。模式III从知识组织的角度凭借创新网络和知识群配置加入或者介入到组织中心中,推动模式I和模式II建立可持续、循环发展目标,促进多种知识、创新模式的共存共演;从机制建设的角度,关注认知性自省和伦理等意识层面的约束。

从知识、创新模式的共存共演层面,模式III以碎片化研究作为知识集群的集合目标,在创新网络下促进知识碎片的组合和碰撞,创新或创造新的知识和模式,保持多种知识模式在杠杆平衡作用下的协同发展。一方面寻找模式I和模式II中碎片知识的耦合点,突破原生的知识的学科边界,形成新的非同质、非均质的混合型知识群。另一方面模式III依靠多维、多层次的杠杆协调系统,通过知识异质性和多向性特点,满足区域、国家、跨国、全球化的不同层级发展阶段和产业、文化、知识社会发展的不同程度对于不同知识生产模式的需求,减少因经济一体化、全球化趋势下的经济、文化等意识形态冲突,减少因为模式I和模式II中参与群体利益的局限性而导致的知识转化慢、应用知识瓶颈、学科空心化、环境污染、信任危机、文化冲突、区域不平衡等多方面问题。从机制建设层面,模式III强调创新软环境功能,在文化、创新与认知的关系中形成多元、多维度的文化认知,从而形成认知文化,去催发认知性自省的形成。通过重组习惯、态度和行为来帮助理解创新的潜在本性,即认识到模式II“国家引导”和模式I“学术引导”的不足。而这些“认识”通常建立在职业伦理、义务责任、道德冲突、个人伦理的形成过程中。

2.公益性引导

模式III的生命力体现在系统内部创新网络和知识群所构筑的创新生态系统。系统反应出强烈的创新性、可持续性,以公共利益为目标,实现知识的正向流动和生长,减少因经济效益或者政策效益所引起的知识、环境、社会的非可持续增长和繁荣。模式III从知识论和利益相关者理论出发,将“产业-大学-政府-公民社会”群体结成社会利益关系链,从平衡各群体的利益出发,实现公共利益的最大化。公共利益是公共权力与公民利益在约束和争取的动态过程中的产物[6]。模式III的动力机制模型由 “产业-大学-政府-公民社会”的四螺旋体系构成。从利益相关群体来看,产业通过行业自觉和企业家精神约束实现经济利益与社会利益的平衡;大学积极参与社会重大事务,发挥大学知识的公益性特征;政府充分发挥代表性功能[7],为公民实现自己的目标提供一个好的政治环境;公民社会通过约束公共权力机构的公共权力范围,扩大公共利益。

模式III除了致力于公益性引导之外,还关注公共利益的溢出效应传递。模式III从公益性引导逐步过渡到利益相关群体对于公共溢出效益的自觉追逐,加强政府、社会组织(如基金会)、企业(或行业协会)主动依靠大学或者与大学合作开展基于长远利益的可持续发展研究,通过有效目的、有效的专业社会网去触发、催化、加速或者介入中心组织行为和精神,形成创新网络和知识集群,突破单一学科难以解决国际国内重大问题的不足,维护社会公共利益。

3.元认知创新

元认知是反映或调解认知活动任一方面的知识或者认知活动,既是一种静态的知识体系,又是一种动态的活动过程[8]。元认知活动包含元认知技能、元认知知识、元认识体验三个要素。元认知技能是主体对认知活动进行调节的技能,它包括计划、监测、调整[9]。模式III在模式I和模式II的基础上延伸而来,对构筑创新知识群和创新网络的过程进行计划,以科学和技术学科作为创新点,实现知识实体和认知创新的产生,并成为人、文化、技术连接和交互的中心,监控科学和技术学科、公共和私人部门的创造力,以大学作为主要的知识生产群体和场所,与公共、私人部门在创新和可持续发展领域进行核心探索,调整触发机制、驱动力、催化剂、加速剂等方式,加速創新。

元认知知识是对影响认知过程和认知结果的因素的认识。[10]模式III否定了过去知识生产环境中基础研究和应用研究的合理利益边界,使得基础研究在应用的背景下变得更加突出重要,成为重构知识和创新系统的要求,丰富了知识的元认知理解。以基础研究为例,根据《辞海》描述,基础研究指“纯理论研究”,与“应用研究”相对。随后,OECD极大丰富了基础研究的范围,认为“基础研究指在实验或者理论工作中主要通过现象或者可观察事实中获得潜在的新基础知识,不带有任何应用或使用目标”[11]。基础研究可以在传统实验室、理论研究室内展开,纯理论也可以在应用环境或者更广义的环境中提炼出现,只要知识具有基础性特征。元认知体验是对认知活动的有关情况的觉察和了解。[12]模式III为减少地理、行业、知识内在结构的差异和冲突,实现不同类型知识间的交互和流动,立足建立创新网络和知识群形成合理的创新知识系统结构,促进不同知识范式及生产模式下的知识共存与共演,推进不同理论与原理知识的制式转换,形成不同知识生产模式下的等价理论关系,促进各系统理论的概念协同与一体化进程[13],形成元认知对于知识的创新。

二、知识生产模式III对大学地位的影响

(一)大学知识生产地位的重塑

大学主要从事知识生产、教学和科研工作,作为知识生产的主要载体,一直处于知识生产的核心。但随着应用实践的需求和国家利益的考量,使得知识逐步从单一的追求真理,兼具助力产业发展和满足国家需求。知识也从原来单一的基础科学知识扩展到了应用科学知识,知识边界的跨越带动了学科、教学、研究、师资等相关大学要素的改变,同时也使得大学的知识生产地位发生了改变。应用科学和应用学科的蓬勃发展,使得产业、政府纷纷加入了知识生产的群体,大学知识生产的垄断地位受到动摇,随着经济效益的凸显和大学自主办学的经济压力,知识、学科的发展日益应用化、效益化,大学发展受到产业、政府的影响增大。这种影响在学科发展初期,对于发展应用科学以及对应用学科的发展起到了巨大的推动作用,但随着经济效益的过度凸显,导致基础科学与应用科学的发展不均衡,引起学科“空心化”和基础科学偏废的局面。

知识生产模式发展至今经历了三个阶段,而与之产生的动力机制模型所反映的参与群体变化,也揭示了知识生产参与群体中的权利和责任。大学从最开始的独立承担知识生产,与科研院所共同生产基础科学知识,到形成大学-产业-政府的三螺旋生产应用科学知识,一直到“大学-产业-政府-公民社会”四螺旋中,根据具体情境和重大问题生产多元生态系统知识,大学在其中的地位发生着垄断-参与-主导的变化。由于特定问题的解决,会催生某种知识生产方式,而这种知识生产方式一定会在大学组织中出现,从而引起大学组织变革。如果中国大学能形成服务于知识生产模式III的组织形式,那么中国大学将成为下一个知识中心。

从知识模式的发展历程来看,模式II早于模式I出现,知识在观察、应用过程中通过不断总结提炼而形成,但为了研究的逻辑性和便利性,故遵循模式I、模式II、模式III的发展脉络。而大学在生产模式的演变中也发生着垄断-参与-主导的地位变化。以美国研究与实验开发项目(R&D,Research and experimental development)经费投入历程为例,R&D包括三类:基础研究,应用研究和实验开发。其中基础研究主要由大学承担,产业更多关注实验开发。根据对R&D财政投入来源比例的分析,三类研究所占比例从高到低为实验开发、应用研究和基础研究[14]。随后基础研究的投入比例不断增加,从1981年的13.4%增长到17.47%,应用研究投入出现停滞,实验开发投入甚至出现倒退[15]。大学在此阶段呈现知识的垄断地位,以模式I为主要知识生产模式。美国国家财政和基金由R&D的主要来源成为其中基础研究投入经费的主要来源,产业逐渐成为其余两者经费的主要来源。在此阶段,大学与产业纷纷介入知识的生产,尽管产业投入相比国家财政支持而言总体还存在差距,但产业投入比例的提高以及投入领域的扩大,使得以大学为代表的基础研究不再垄断知识领域的发展,产业的参与开始与大学在研究中发挥着同等作用,大学从垄断地位转变为参与地位,形成了模式II中的三螺旋模型。R&D的研究领域逐渐从公共领域转化到私人领域,并随着投入比例的增加和产业的实际需求,开始将支持范围投入到基础研究。但基础研究的资深部分依然是大学,因为产业开始寻求基础研究领域的合作,产业中的基础研究与高等教育中的基础研究开始结合。产业在对R&D的投入过程中逐渐发现,在相对价值下知识的商业价值并不突出,应用领域研究成果并不能使获利变得持久,从经济角度考虑的基础与应用的结合投入成为产业发展的潮流,社会公众对于产业的社会责任要求和公共利益的维护推动企业的自省,在政府主导的公共政策的制度保障下,创新交叉下混合知识的出现为产业的持续发展带来希望,也为产业依靠大学的知识引领奠定契机,类似产业的科研部门纷纷与大学的科研转化机构、创业型大学开展合作,大学的主导地位在模式III中不断凸显。

在模式III中,基础研究的应用型发展路径和应用研究的基础型内涵路径成为创新系统的新诠释。在这个过程中,大学不再是模式II中的被动参与角色,不再盲目追随经济产业需求的大棒。大学的应用研究与实践发展并不能完全等同,大学需要重新审视自己的知识地位,主动建立衔接组织,如大学的成果转化部门、孵化器等机构,与企业建立联系,甚至需要创业型大学的转型来推动。而今,企业对于基础研究的重视程度不断提高,企业独立研发部门的设置为大学带来了存亡挑战。对于公共利益的考量,政府是强有力的推手,但政府决策往往会受到产业、区域经济的影响。大学是公益性质的社会组织机构,学者能更好吸收公民力量对于社会重大事务的参与反馈及时发声,作为知识参与者会很纯粹地从可持续发展的角度思考,为政府的决策提供科学的参考指南,这能够矫正知识的发展方向,从而回到可持续的公共利益维护中。

(二)大学发挥智库角色和作用

在模式III“大学-产业-政府-公民社会”的四螺旋中,“大学”实现知识传播、青年社会化,与产业衔接满足人才需求;“产业”提供商品和服务,与大学合作进行生产研究和科技转化;“政府”保障社会经济秩序,推动大学及产业发展,为各螺旋主体合作提供法律政策支持;“公民社会”将“大学”“产业”“政府”机构中个人职业角色剥离,唤醒青年社会责任的回归,关注社会公共利益和全球可持续发展福祉,提升预见和解决全球区域性重大问题的能力并制定科学决策,与民主治理、互联网和经济增长共同促进全球化与本土化发展[16]。大学的辐射区域日益扩大,是大学知识公益性属性的反映,使得大学必须要肩负起知识生产、传播、扩散、创新,同时肩负人才知识储备,提高与公民社会高度发展相适应的教育、知识、文化建设的知识和创新基础。大学除了提供知识基础外,还为人才培养和文化建设贡献了积极力量。

在模式III中的生态系统知识环境中,产业不仅需要锐意进取的创新精神,更需要企业家精神和社会责任意识;政府履行维护公众利益职责,在推动各利益相关群体合作衔接的同时,仍需要以创新精神为主导,这些都是大学在创造知识时通过人才输入而引入的“人文”情怀。当然,“公民社会”作为一个虚拟和实体的结合群体,社会的高度发展和民主自觉是“公民社会”存在的土壤,而这些除了依托经济发展水平之外,更重要的是依托教育水平和高等教育的文化生产和输出,这对大学的社会责任提出了更高的要求。

中国现在大力提倡智库建设,是将学术研究引向对重大公共事务,对政策科学化、社会民主化的推动具有重要价值。大学除了生产知识、专门从事教学、科研工作以外,还需要在社会发展中努力承担和完善公共服务职能。纵观大学的公共服务职能转型,从二战时期服务政府、配合政府、军事产业的科研、培养要求,逐步转变成与政府合作,积极介入政府公共事务研究区域,提高政府的行政管理科学性、有效性,促进政府服务型转变的同时,积极促进大学介入公共事务管理,成为生产公益性知识的主导与政府产业智库的主体,推动社会公共意识文化的觉醒,开展社会重大议题研究,提出解决方案,而非传统体制经费控制下“闭门造车”的研究工作。

三、知识生产模式III对大学学科制度的影响

(一)模式III影响现有大学学科制度

学科是探索知识过程中知识的暂时分类,在探索知识过程中逐步形成了关于知识生產规律的发现,即知识生产模式。学科的发展与知识生产模式紧密相关,一方面它先于知识生产模式在实际的教学、研究关系中产生雏形,促进知识生产规律的总结;另一方面,它的发展受到知识生产模式的影响,影响大学学科制度的发展及大学在知识生产过程中的地位,从而影响知识生产与更新。当学科发展到一定阶段,学科所代表的暂时知识分类和组织方式将难以符合知识的实际发展需求,学科既有的知识组织方式将发生变化,知识在碰撞过程中形成了新的知识生产模式,模式理论和模型帮助知识和参与者按照规律更好地发展,丰富学科内容或者产生新的学科以满足科研、应用需求。

模式III对大学学科制度的的直接影响是进一步实现学科模式的突破。传统大学学科制度依据我国现行的学士-硕士-博士三级学位制度,形成一级学科(专业类)-二级学科(专业)-三级学科的学科制度。在基础学科领域,一般沿用传统的学科模式,到了模式II开始出现跨越边界的学科发展情况,开始了学科模式突破的进程。按照《跨越边界》一书的观点,学科模式突破的途径主要有两条:一种是扩展,一种是打破[17]。但细致来看,后者还分为打破但保留原型,以及打破重新组织,因此,学科的边界跨越实际上共存着三种结果。对应传统的大学学科制度来看,模式II所引起的学科改变主要从第二级学科级别展开,尤其在应用学科领域得到了很大扩展。

相对于模式II的已有学科制度下的应用领域发展,属于在原有学科路径基础上的创新,模式III则按照打破重新组织的学科跨越边界方式,按照复杂问题解决所涉及知识进行重组形成知识群,知识群打破了学科门类、专业的组合,强调以碎片化知识为源头,然后组成知识群,并在知识群生长中形成新的知识成为解决此类问题的相关知识集群。

模式III的出现并非推翻或者替换模式I和模式II影响下的基础学科和应用学科的划分,它囊括模式I和模式II的知识生产和已有学科成果,在碎片化研究的知识组织下进行新知识的无序生长和创造。因此,新型知识生产模式影响下的学科模式并不会改变既有大学学科制度,而是作为新的学科形式与已有学科制度并别,根据研究层次和需求不同采用不同的学科形式以及对应的培养模式,出现了如超学科为代表的学科模式以及所依托的研究中心的研究组织形式。

知识生产模式的推动下的大学学科制度革新最早从研究型大学开始发展,美国、英国、日本、德国、澳大利亚以及中国等创新力排名靠前的大学均是著名的研究型大学,也是跨学科、超学科开展最早和运行机制最成熟的一批大学,如美国的哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学,英国剑桥大学和牛津大学,日本的东京大学,中国的清华大学、北京大学和浙江大学。[18]

(二)新的学科形式出现——超学科

超学科(Transdisciplinary)随着跨学科(Interdisciplinary)的提出和丰富,逐渐在实践中被学者提出。20世纪40年代,跨学科被广泛提出并得到发展,历经国家支持、高校自设的阶段推进跨学科发展,从国家实验室的设立到跨学科课程、项目、学科的设置,跨学科在发展自身的同时也面临着复杂问题难以解决的瓶颈,催生超学科的发展。20世纪70年代,学者Jantsch提出超学科概念并被逐步发展,在跨学科的基础上开始为学界熟知。

超学科以解决复杂问题为立足点,以解决问题域为研究支点,超越了学科、课程领域范畴;其知识集群组织结构具有多维度、多形态、多主体特征;为解决问题域中的子问题,将各种科学知识和实践知识以网状形式紧密结合;用融合和渗透方式互相影响各种形态的知识范畴和知识内容,超越原有基础科学、应用科学范畴。超学科依托医疗、环境、文化、战争等综合复杂问题解决策略所需知识体系,兼顾社会公共利益和持续发展考量,实现基础科学和应用科学在实践中互为补充和双重突破。超学科出现的前提一方面是,学科群体模式因为知识生产模式、存在方式和内在联系的改变而崩塌[19],学科内部知识与边界面临重构;另一方面因为,解决问题域中的问题性质存在争议,所涉及知识体系复杂不确定,需要介入大量利益相关者[20]。

对于跨学科的定义描述,学者根据模式II主要从知识说、组织说、边界说等方面对跨学科定义研究展开。模式Ⅲ从知识体系、研究群体组织、发展模式边界三个方面对超学科发展进一步推进。(1)知识体系。知识的内容和结构根据问题情景条件而得以发展延伸,已经从跨学科中的近缘学科、远缘学科阶段发展到了混合学科阶段。超学科在跨学科保持着各类知识原有的框架基础上,对知识框架进行重组和创新,促进新知识群结构的形成。(2)研究群体组织。在学术和应用实践人员灵活组合中,依托媒体和互联网知识新范畴[21],形成集中的研究目标,缩小各概念距离和实践的差异,吸收文化、社会经济、技术技能等因素影响,以需求为导向建立包含基础科学知识、应用科学知识的知识集群,充分发挥超学科项目参与者的潜力,找到妥善解决实际问题的方案和对策。(3)发展模式边界。超学科在模式III的促进下,跳出了跨学科和超学科的理论辨析范畴[22],依托“研究中心”“创新平台”落实到了具体科学活动和实践中,跳出大学-产业、国家-大学-产业的模式,大力吸收公民社会力量,引进社会模式,平衡强势部门、产业经济的制衡,以大学为研究主导,从学科建制发展的规律出发形成自身的独立学科框架。

(三)大学“研究中心”兴起

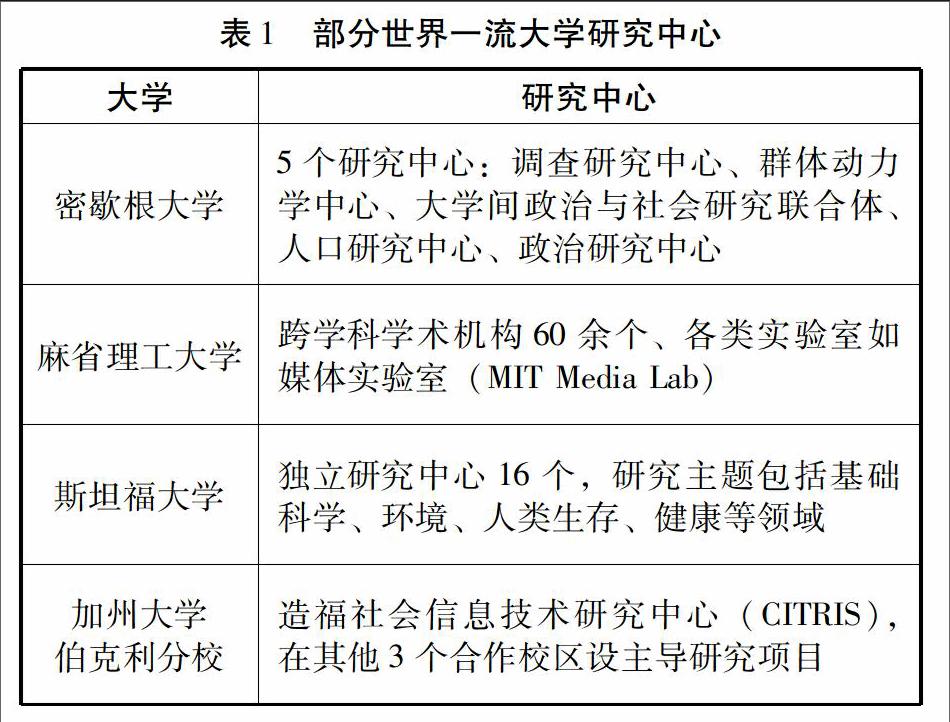

知识生产模式的更新带来的不仅是学科制度、学科类型的改变,而且是研究机构的改变。相比以跨学科课程、跨学科学位、跨学科项目为载体的研究模式,模式III因涉及如医疗、环境、文化、战争等综合复杂问题解决策略,同时需兼顾社会公共利益和持续发展考量,超越跨学科中多元学科知识的叠加和组合,强调碎片化知识的重组和集群式的知识融合生长。模式III在促进新生知识范式形成的同时,对于原有的学科制度、教师团队、学生培养、科学研究等方面都带来了新的挑战,原有的组织难以承载新的研究目标、研究组织形式和社会关系网的要求,以“研究中心”为代表的新的组织机构出现,并在美国大量兴起(如表1所示)。

美国密歇根大学社会研究所是全世界高校社会科学领域研究的典范。在近70余年的发展中,逐渐形成5个研究中心,分别是调查研究中心、群体动力研究中心、大学间政治与社会研究联合体、人口研究中心和政治研究中心。首先,研究中心聚焦于组织管理模式、贫困、种族冲突、美国大选、环境保护、青少年毒品使用、青少年暴力问题、退休与健康等[23]社会亟需解决、涉及多学科的复杂重大问题;这些问题表现出极大的社会公益性,以平衡经济利益的单极驱动;研究成果利于增进公民群体权利和福祉;研究主题和成果强烈吸引全社会的关注,大学再次成为焦点和知识生产中心。研究中心无学校日常拨款,运行全部依靠与美国政府、基金会、公司企业签订合同的研究经费;以解决社会问题为核心,中心按照研究需求聘请社会学、经济学、心理学、人口学、地理学、历史学、统计学家等社会科学家;以5-6人组成研究小组,超越学科概念,对问题进行持续研究;为了共同而复杂的研究问题,会开展多中心合作研究,中心众多研究影响美国社会经济组织发展,并成为研究经典范例[24]。

美国加州大学伯克利分校造福社会信息技术研究中心(CITRIS)创造和利用信息技术来解决最重要的社会问题,如能源、交通、地震安全、教育、医疗、农业和环境等。[25]通过信息技术、大数据分析等元认知创新,目前,中心已经在能源节省、拯救生命、远程服务、医疗保健、环境保护、农业开发等诸多方面取得显著成就[26]。中心独立建制,由中心主任及7名教授组成顾问委员会共同领导,科研项目布局呈矩阵分布,由来自加州大学300多位教师、上千名学生组成,与60多家合作企业、政府、基金会、组织以及丹麦、日本、菲律宾、芬兰等国建立产学研合作。中心科研项目团队必须至少包括3名成员,设备共享,多渠道基金资助,创新发明生态系统,提倡项目的超学科教育使命,鼓励学生积极参与超学科研究合作,通过设立孵化器、种子基金,促进科研成果商业化、社会公益化知识转移。[27]知识生产模式变革促进加州大学伯克利分校跨学科研究繁荣,学校在超学科研究、学术声誉、经费资助三者之间已形成良性循环、互动和“马太效应”。

台湾国立交通大学成立的7个“顶尖研究中心”包括前瞻纳米电子与系统研究中心、智慧资通讯研究中心、前瞻光电研究中心、生医电子转译研究中心、前瞻跨领域基础科学中心、生物资讯研究中心、脑科学研究中心。中心均指向前瞻性、重大性、复杂性、推动性、颠覆性研究主题;打破学科界限,以问题所需吸引招募各领域科研人才;打破地域界限,营造顶尖实验条件,吸纳跨院系、跨校、跨国顶尖人才加入;进入中心的校內教师仍归属原院系,按时向原院系进行教学、科研、社会服务的工作量的报告、举证与考评,学生按照学分制选习课程修学。以生医电子转译研究中心为例,中心团队囊括工程、医学与临床等领域,工程方面具备癫痫应用于人工视网膜仿生系统研究、精神领域软硬件系统与动物模型研究经验;医学方面具备庞大医疗设备与团队,临床方面具备帕金森与动作障疑治疗病例、多媒体癫痫数码病例、附属医院临床试验等。中心以建立亚洲第一神经复健、生医电子平台,协助台湾ICT产业腾飞为目标。

四、结论与讨论

从知识论角度,多种生产模式的共存带来的是不同学科模式的并存,其演变规律反映了当前大学学科制度现状:多种知识生产模式与单一学科分类、递进式知识传播方式与跨越式学科发展规律、大学学科发展与社会需求的复杂矛盾。大学学科制度反映知识生产模式对于知识体系的影响,通过大学自身角色的变化来实现学科制度的创新,从而调适大学与社会的关系,结论如下:

1.多种知识生产模式并存对应不同类型学科的共存与发展

知识生产模式I、II、III根据不同的知识需求和外界条件并存,与之对应的基础学科、应用学科、跨学科、超学科也在大学中并存与发展。并非所有的学科都遵循单学科-多学科-跨学科-交叉学科-超学科的演变规律,其中存在递进式和跨越式超越,超学科并不适用所有学科,它在跨学科的基础上演变而来并作为跨学科的高级阶段,因此只有符合超学科标准的才能依照其路径发展。模式III的出现不仅是自然社会环境下的可持续发展要求,也为大学学科制度的演进提供了新的契机,使得大学在知识生产和文明引领上重新站到了重要位置。

2.大学学科制度的创新需要通过大学自身角色的主动转换

产业与经济在教育领域的渗透,不应导致大学主要知识生产地位的动摇与衰落,大学作为知识生产的主导力量能为经济、区域、全球化等重要问题发挥主导和智库作用。大学还应作为学术界的主体力量成为重要纽带平衡政府、产业界和社会的关系,形成知识的良性互动,反哺社会和人类的发展。大学对于其主动角色的内省和自觉将有助于更好发挥其动力优势,从内源上促进大学学科制度的创新。

3.将跨学科、超学科等学科模式纳入到现有学科体系内形成制度

跨学科、超学科的出现不仅是产业、社会对于知识界需求的反映,也是知识社会发展到一定阶段的多元化表现。它在为现有学科体系注入新动力的同时,也为学科制度的创新开辟了新路径。大学学科制度是为了更好保障科学世界的良好发展,当科学世界出现纷争时,学科体系应作出积极回应,不断改良制度以适应不同知识生产模式的需求。

知识生产模式III的出现,改变了“唯知识”和“唯经济”的失衡局面,是知识、社会对于经济影响下学术界势单力微的匡扶,促进政府、学术界、产业界、公民社会的多方参与配合,实现超学科快速完成系统知识重组,促进各学科模式并存发展。但在知识生产模式更新下的学科体系试图突破现存制度的同时,也存在一些值得思考的问题。第一,在科研上要突破以知识为载体的学科边界,要求知识搭配和团队组织有所突破,不仅是内在知识系统的重组,更需要搭建成型的系统组织机制作为支撑。第二,研究中心的培养计划如何安排,是沿用原有的学院培养,中心主导的科研模式;还是以研究中心作为独立的培养和科研主体。第三,现有的人才评价制度、教师人事考核制度、资产分配制度都与原有的院系组织机制相对应,如何突破原有的教师人事考核、学生考核,如何使研究中心的教学、科研评价与其他院系接轨,如何分配和管理中心的资产,这些都对大学学科制度创新背景下的组织机制、个体机制创新带来了挑战。

参考文献:

[1]刘细文.突破精英科学时代的知识生产方式——评《知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学》[J].社会与科学,2012(3):132-133.

[2]Carayannis EG,Campbell DFJ (2006).“Mode 3”: meaning and implication from a knowledge systems perspective.In: Carayannis EG.Campbell DFJ (eds) Knowledge creation,diffusion,and use in innovation networks and knowledge clusters.A comparative systems approach across the United States,Europe and Asia.Praeger,Westport,Pp1-25.

[3]武学超.模式3知识生产的理论阐释[J].科学学研究,2014(9):1297-1304.

[4]Elisa G.Carayannis,David F.J.Campbell.Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research,Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode3” Knowledge Production System[J].Journal of the Knowledge Economy,2011,2(3):327-328.

[5]Elisa G.Carayannis,David F.J.Campbell.Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research,Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode3” Knowledge Production System[J].Journal of the Knowledge Economy,2011,2(3):334.

[6]張成福,李丹婷.公共利益与公共治理[J].中国人民大学学报,2012(2):95-103.

[7]C.T.Goodsell.Public Administration and Public Interest.In: G.L.Wamsley et al.(eds.).Refounding Public Administration.Newbury Park,CA: Sage,1990,96-113.

[8]Flavell J.H.Cognitive monitoring.In: W.P.Dickson ed.Childrens Oral Communication Skill.New York: Academic Press,1981,4-5.

[9][10][12]汪玲,郭德俊.元认知的本质与要素[J].心理学报,2000,32(4):458-463.

[11]OECD(2002)Frascati manual 2002.The measure of scientific and technological activities.Proposed standard practice for surveys on research and experimental development.OECD,Pairs.http://www.oecdbookshop.org/oecd.display,asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LMQCR2K61JJ.

[13]Elisa G.Carayannis,David F.J.Campbell.Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research,Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode3” Knowledge Production System[J].Journal of the Knowledge Economy,2011,2(3):334-335.

[14]National Science Board(2010) Science and engineering indicators 2010.National Science Foundation,Arlington,VA.http://www.nsf.gov/statistics/seind10/pdfstart.htm.

[15]Carayannis EG,Campbell DFJ.“Mode3” and “quadruple helix”: toward a 21st century fractal innovation ecosystem.International Journal of Technology Management,2009,46(3/4),201-234.

[16]World Bank (2010).Defining civil society.Retrieved on June 15,2010 from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html.

[17][美]朱丽·汤普森·克莱恩,著.跨越边界——知识·学科·学科互涉[M].姜智芹,译.南京:南京大学出版社,2005:101-102.

[18]张炜,邹晓东.我国大学跨学科学术组织发展的演进特征与创新策略[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2011(11).

[19]Pippa Hall,Lynda Weaver (2001).Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding road[J].Medical Education,(35),867-875.

[20]C.Pohland,G.Hirsch Hadorn(2007).Principles for Designing Transdisciplinary Research Proposed by the Swiss Academies of Arts and Sciences[M].Oekcm,München,124.

[21]Mary G.Schoonmaker,Elias G.Carayannis (2012).Mode 3:A Proposed Classification Scheme for the knowledge Economy and Society[J].Journal of the Knowledge Economy,(4),556-575.

[22]E.Jantsch (1972),“Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation”,In: L.Aposteletal.(eds.),Problems of Teaching and Research in Universities,Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD) and Center for Educational Research and Innovation(CERI),Paris,97-121.

[23]Johnston,L.D.et.al.Monitoring the Future national survey results on drug use,1975-2010.Volume 1: secondary school students[R].Ann Arbor: Institute for social Research,The University of Michigan,2011.

[24]The University of Michigan Bentley Historical Library.Social Science in the Public Interest: A Fiftieth-Year History of the institute for Social research social science in the public interest[R].Bulletin No.45,1998:22.

[25]Richard Goering.A world-changing view of engineering.EE Times,2004-01-26.

[26]CITRIS.Defining the science of services.CITRIS Brochure 2006,2006:10.

[27]CITRIS.Annual Progress Report 2002-2003.2004:16-27.

(責任编辑 刘第红)