米芾:“乱真”的迷惑

2017-06-28周勋君

周勋君

米芾无疑有一双锐利的眼睛,仅凭下面这段话就足以见出他精读书作的能力:

(苏舜元藏《兰亭》)毫发备尽,“少张”字世传众本皆不及,“长”字其中二笔相近.末后捺笔钩回,笔锋直至起笔处。“。怀”字内折笔、抹笔皆转侧,褊而见锋。“暂”字内“斤”字、“足”字转笔,贼毫随之,于斫笔處贼毫直出其中。世之摹本未有也,此定是冯承素、汤普彻、韩道政、赵模、诸葛贞之流拓赐王公者。

假如熟悉古代书画家、鉴藏家对作品的描写史,就会为米芾的描述之精确表示惊讶——在他之前,人们对前人阅读作品的精微程度只能作出猜测、推想,因为没有相应的文字可以作为辅证(它们往往着力于美学特征的表述,无益于读者对画面实际构成的了解),仅仅是到了米芾,后人才能确知一位书画鉴藏家对作品的观察会细致到何种程度。这在书画鉴藏史上的意义不言而喻。事实上,即使今天,仅凭肉眼观察,也不过到达类似程度而已。

于是,作为鉴藏家,人们相信米芾在目力所及之处,是可以极尽精微的。那么,作为一位临仿者,即,作为一位书家,米芾是否同样能够并且也乐于对原本极尽精微呢?

世传他的临仿之作可以“乱真”。他本人在《书史》里记载过相关的事件:

余少时临一本(颜真卿《争座位帖》),不复记所在。后二十年,宝文谢景温京尹云大豪郭氏分内一房欲此帖,至折八百千,众乃许。取视之,缝有元章戏笔字印,中间笔气甚有如余书者。面喻之,乃云,家世收久,不以公言为然。

余临大令法帖一卷,在常州士人家,不知何人取作废帖装背,以与沈括。一日,林希会张悖,张询及余于甘露寺净名斋各出书画。至此帖,余大惊日,此芾书也。沈勃然日,某家所收久矣,岂是君书?芾笑日,岂有变主不得认物耶?

余居苏,与葛藻近居。每见于学临帖,即收去。遂装粘作二十余帖,效名画记所载印记,作一轴装背。一日出示,不觉大笑。葛与江都陈臾友善,遂赠之,君以为真,余借不肯出。今在黄村家。

余尝以碧笺临三帖(吕公孺处李邕三帖),与真无异。吕复携去装褫矣。

这些记录屡被后人征引,在相当程度上迷惑了后代的鉴藏者,使他们在碰到相关作品时心有余悸,在作者的归属问题上不敢轻易下断语,同时,也延续了米芾“乱真”的说法,塑造了米芾作为一位临仿高手的形象。

事实是否真的是这样呢?

虽然没有临仿的墨迹传世,幸而还有米芾所藏的母本及其临本的刻本可见。

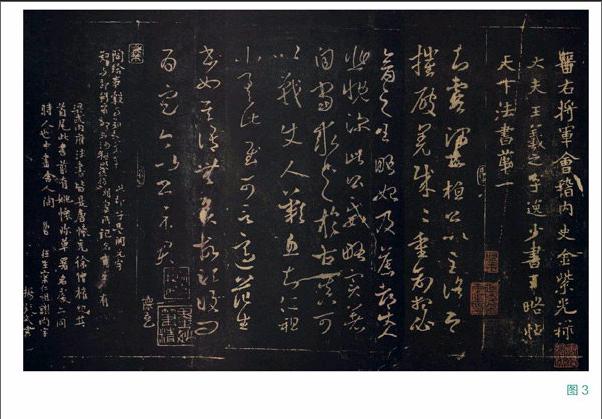

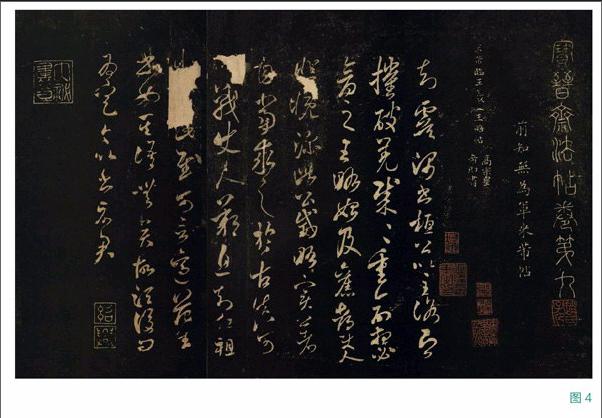

比较宋刻《宝晋斋法帖》中米芾所藏王羲之《平安帖》的刻本(图1)和他自己所临《平安帖》刻本(图2),结果是,无论如伺也难以得出“乱真”的结论。

母本线条清润、方圆分明,结构平匀、疏朗,书写的节奏比较舒缓;临本则线条圆厚、方圆不尽明显,结构紧密、欹侧,书写节奏偏快。这是第一印象。说到细节,有不知从何说起之感,大略只有字的排布序列是一致的,其他竟找不到可以比较的、相近的地方。

王羲之《王略帖》深为米芾赞赏。在《宝章待访录》和《书史》中,米芾都对之有专门的记录,包括他是如何获得这件作品的。他称这件作品“笔法入神”,说他阅书一世,至老,相信此帖是“天下第一帖也”。《宝晋斋法帖》里收入了他的这件藏品(图3),同时,也收入了相应的米临本(图4)。相比米临《平安帖》,米临《王略帖》略近底本,但也距离“乱真”尚远。首先,仍是结构、空间上的清润疏朗与紧密欹侧之别;其次,虽然字的排布序列一致,章法却大不相同。王羲之的《王略帖》在行距上有明显的疏密变化,米芾的临本在行距上则偏于平匀;而且,临本与母本在各行的轴线变化上相差甚远。如果细玩单个字的结构、用笔方式,各笔画、各字之间的连接位置和穿插方式及其力量、速度的变化,则几乎没有可以乱真的地方——临本和母本之间的差异一望而知。

可见,情况与人们通常认为的那样大有出入。

这使人想起与米芾同一时代的另一位书法巨擘黄庭坚对米芾的一个评价:

米芾元章专治中令书,皆以意附会,解说成理,故似杜元凯春秋癖耶。

一种解释是,米芾的临本之所以迷惑了当时不少人,是因为那些人手头并没有多少可供比较的资料参阅,他们多半是凭借记忆来对风格和真伪进行判断,所以,容易出现误判。假使米芾的这些关于“乱真”的记录属实,也没有夸大其词,那么,还有几种可能的情况是:一,有的人也许从未见过真迹(那时候真迹并非什么人都有机会见到),仅仅是出于轻信或附和就把伪作当成了真迹,如引文2、4中的郭氏和陈臾。二,真伪是明明白白的,但制作者和参与者乐于以游戏、娱乐的心理来传播这一“乱真”的假象,如引文4、5中葛藻和吕公孺。三,“乱真”也许是总体形式感上的乱真,比如,加盖前代鉴藏家的钤印,伪作跋文,把纸做旧,等等,而非临仿内容本身到了真伪难辨的程度——米芾并非一个单纯的书写者,作为一位鉴藏家和书画家,他见多识广,对钤印、纸张、笔墨材料都有研究,他的鉴藏圈子以及那些有意作伪的好事者们也都长于此道。这在第一眼上是非常能迷惑人的,虽然一个内行在下一秒即能对这样的作伪作出辨别。

值得注意的是,关于米芾“乱真”的说法,在同一时代,除了他本人的著述外,找不到其他的旁证(黄庭坚表达了与之相反的意见)。而后来者引以为据的,也恰恰都是他本人的这些记录及其衍生物。

倘若了解米芾是怎样解读古代杰作并从中提炼出他关于“古法”的概念,以及他如何命名书作中最使他心动的东西,作为一位心怀不凡之想的书写者,他是否肯对前人亦步亦趋,以致惟妙惟肖,是大可值得怀疑的。

从米芾对所见前贤书作的理解来看,他不仅眼光敏锐,见解也颇为不俗。他的“古法”观念归纳起来大略涉及到以下这些具体的方面。

一,写字不能故作大小,“小字展令大,大字促令小”的旧说乃是谬论,并非古法。在谈到唐代的徐浩时,他说:

唐人以徐浩比僧虔,甚失当。浩大小一伦,犹吏楷也。僧虔、萧子云传钟法,与子敬无异,大小各有分,不一伦。徐浩为颜真卿辟客,书韵字张颠血脉来,教颜大字促令小,小字促令大,非古也。

在论及石延年的字时,他再次重申了这一观点,并列举实例对字的大小关系做了说明:

石曼卿作佛号,都无回护转折之势,小字展令大,大字促令小,是颠教颜真卿谬论。盖字自有大小相称,且如写‘太一之殿,作四窠分,岂可将‘一字肥满一窠,以对‘殿字乎?盖自有相称,大小不展促也。余尝书‘天庆之观,‘天‘之字皆四笔,‘庆‘观字多画在下,各随其相称写之,挂起,气势自带过,皆如大小一般,虽真,有飞动之势也。

他还从历史的角度对此给出了自己的看法:

书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状活动圆备,

各各自足,隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。

在日常的品鉴中,作为他观念中古法的一种体现,“大小不匀”亦是其判断晋唐真伪的一个依据:

道德经一卷,出相间,不知何人画。绢本。字大小不匀,真褚遂良书。

二,反对笔端故作的“挑踢”“蚕头燕尾”和有如“蒸饼”一样夸张的圆笔,等等。认为古法即自然的写字,米芾谓之“平淡天真”。

颜真卿是米芾推崇的书家之一。他称颜的《争座位帖》“天真罄露”,给予了极高的评价,但对颜的楷书却又给予了堪称历史上最为严厉的批评,原因则在于颜真卿的楷书有悖上述原则,“作用太多”,致使“古法荡无存矣”:

颜真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。此帖尤多褚法。石刻醴泉尉时及麻姑山记皆褚法也,此特贵其真迹耳,非争座帖比。大抵颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无存矣。安氏鹿肉乾脯帖、苏氏马病帖,浑厚淳古,无挑踢,是刑部尚书时,合作意气,得笔札精,谓之合作。

他对“欧虞楮柳”的批评多半出于相同的原因。在某些时刻,他也推想颜真卿楷书刻本中那些故作的“挑踢”“蚕头燕尾”可能是由颜氏的家僮所为,并非出自颜真卿本人之手,因为它们实在与颜真卿的行书气质大不相符:

石刻不可学,但自书使入刻之,已非己书也,故必须真迹观之乃得趣。如颜真卿每使家僮刻字,故会主人意,修改波撇,至大失真。惟吉州庐山题名,题讫而去,后人刻之,故皆得其真,无做作凡差,乃知颜出于褚也。又,真迹皆无蚕头燕尾之笔,与郭知连争坐位帖有篆籀气,颜杰思也。

总之,他把那些故作“挑踢”的人称为是“丑怪恶札之祖”,认为“古法”因此被大坏。

三,用笔忌平匀,有变化:

字之八面,唯尚真楷。见之大小,各自有分。智永有八面,已少钟法。丁道护、欧虞笔始匀,古法亡矣。柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。自柳,世始有俗书。

同时,他对“故作的变化”和“自然的变化”作出了区分:

又,笔笔不同。“三”字三画异,故作异。轻重不同,出于天真,自然异。

显然,为米芾所重的是“自然异”。为此,他对唐人的“安排费工”颇不以为然:

欧虞褚柳颜,皆一笔书也,安排费工,岂能垂世?

从这几点看,米芾从经典之作和“古法”里体会最深的实为它们的“无做作”和“平淡天真”式的书写。因此,他不断感慨并提醒自己:

盖天真自然不可预想,想字形大小,不为笃论。

心既贮之,随意落笔,皆得自然,备其古雅。

振迅天真,出于意外。

他以为凡不俗之作都具有这样的特点:

子敬天真超逸,岂父可比?

(董源)不装巧趣,皆得天真。

裴休率意写碑,乃有真趣,不陷丑怪。

此帖(争座位)在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此书。

杨凝式字景度书,天真烂漫,纵逸类颜鲁公争座位帖。

安氏鹿肉乾脯帖、苏氏马病帖,浑厚淳古,无挑踢。

反之,则“丑怪难状”“大可鄙笑”:

世人多写大字时用力捉笔,字愈无精神气骨,作圆笔头如蒸饼,大可鄙笑。要须如小字锋势备全,都无刻意做作乃佳。自古及今,余不敏,实得之。

(薛稷字)乃是勾勒倒收笔锋,笔笔如蒸饼,“普”字如人握两拳伸臂而立,丑怪难状。

——纵使所见广博、精微,最终,尤使米芾心动的只有一点:平淡天真。

他对“古法”的理解也与此交织在一起。

于是,可以推想,作为一位鉴藏家,米芾热衷于搜求古代名家手迹,且精于对细节的赏鉴,但作为一位书写者,在手头上,他大概很难以一种远离“平淡天真”的方式去服从于某种书写范式(哪怕是他最为赞赏的王献之)——那必然导致“做作”,有失“天真”,使“古法荡无存矣”。事实上,他曾经说过:

画可摹,书可临不可摹。

画摹多似,人物马牛尤易似。书临难似,第不见真耳,对之则惭惶杀人。

作为一位书者,米芾领会更深的恐怕还是产生范式背后的书写机制。对他而言,这一机制大约是:尽可能广泛地见识、入微地辨析能力、一定程度地临仿,以及在此基础之上,率意、天真的书写。

这或许可以解释为伺米芾的临本带有鲜明的个人风格,与母本之间虽然有其联系却又保持了相当的距离。

还有一点值得留意。

虽然以书画名世,米芾并不认同自己“画家”的身份。在为他本人所作的一幅云山图作跋时,他有意把自己同“画家者流”作了区分,认为不能把他的画当作“画家者流”的画来看待。对于“书家”的身份,同樣如此,与同一时代其他士大夫一样(黄庭坚除外),米芾甚至不肯使用这个称谓。是否还存在这样的因素,过于服从法帖在他看来是“书家”或者“书吏”所为,为他所忌,因而他更乐于采用娱乐的、若即若离的方式来临仿这些他为之倾慕的前人之作?

无论如何,米芾的“乱真”并非真正的乱真,所谓的“乱真”,带有不实、游戏的成分。米芾“乱真”之说,在相当程度上由他个人的文本形成,并为后人征引、附会、夸大。以米芾相关的观念来看一一他对“古法”的理解,对“平淡天真”的深刻体验——他恰恰是注定要书写出个人风格(而非固守前人)并因此开创古典传统的人。