论董其昌的书法创作

2017-06-26陈名生

◇ 陈名生

论董其昌的书法创作

◇ 陈名生

有明以来,书法流派之风日盛,论地域,尤以苏南为重。其中,吴门、云间两大书派,几乎左右了整个明代书坛。如果说,吴门书派是靠文、祝合力,那么云间书派便是一“董”擎天了。因为在吴门之中,文、祝尚可匹敌,但在云间之内,却无人可与董氏争锋。与吴门书派的自然形成所不同的是,云间书派在很大程度上是依靠享誉朝野、名动海外的董其昌理论上的大肆鼓吹和实践上的身先士卒而被主观营构起来的。董氏奉沈度、陆深为正宗,比莫如忠、莫是龙父子为羲、献,宣称明代书坛盟主在其松江,甚至将松江书法上溯至西晋的陆机、陆云。如此种种,都只为一个目的:构建他自己的书法流派。而这一流派的真正核心则正是董其昌本人。

就书法艺术的本身来说,董其昌是晚明当之无愧的帖学大师;但从“书如其人”的角度来说,他趋炎附势、见风使舵、横行乡里以致“民抄董宦”,他不仅存在着一定的人格缺陷,还有很大的品性污点,这与书法艺术对书法家人格和品性的要求是相违背的,也是其最受争议之处。当然,今天的书法研究不能仅仅以道德作为衡量标准,理应更多地关注书法艺术的本体价值。

董其昌的书法创作不定格于一个朝代、一个书家,其十七岁由颜真卿入,开始自觉学书,又改学虞世南,后上追锺、王,游走于唐、宋之间,取法广博,然不囿于内,深得众家之长。他的楷书,颇具颜鲁公的宽绰和锺太傅的古朴;他的行书,可见王右军的灵秀和米南宫的跳跃;他的草书,流淌着怀素上人的疏放和张长史的豪迈;而在他绝大多数的作品中,又都散发着杨少师《韭花帖》般的散淡之气……这些,已足够证明董其昌集古之大成。后亦有贬低董氏之人,批其过于保守而不敢创新,但平心而论,在当时的历史条件下,董其昌能于赵孟頫的复古主义大山和晚明的反复古主义大潮的夹缝中以集古之大成的形式来推动明代书法的进一步发展已实属不易。正如肖燕翼先生所分析的那样,“从宋代帖学书法兴起后,越元而至明末之前,已成三代书法的主体表现。在书法反复的由唐取晋的艺术实践中,如何再获得新的发展,在明末的艺术史中,却没有具备像清代中期金石学兴起时那样的契机”〔1〕。因此,董其昌“把赵孟頫式的古典主义书风作为超越对象,并借助于个性化的北宋书风和理论认识走自己的路,在当时复古主义与反复古主义文化思潮的对峙中不失为一种明智的选择”〔2〕。历史也证明,董其昌是个聪明人,他精准地把握时代要求,顺应书法发展的大势,成为了继赵孟頫之后的又一位帖学大师。

从董其昌的传世作品来看,其书法创作主要集中于楷、行、草三体,篆、隶几乎无涉,这与明代书法的大环境是一致的。三种书体中,行草又是其主战场,但他对自己的小楷也颇为自负,曾在《画禅室随笔·评书法》中说道:“吾书无所不临仿,最得意在小楷书,而懒于拈笔,但以行草行世。”足见董氏之得意。而他为何又懒得作小楷呢?大概是因为小楷太过谨严,不太符合董氏率意的天性和自由的创作要求。这可从他“余性好书,而懒矜庄,鲜写至成篇者”〔3〕的自述中得到印证。

董其昌的楷书传世作品中以小楷、中楷居多,大楷较少。其小楷起初清秀飘逸,如44岁所书之《温泉赋竹扇赋》,结体修长,用笔精妙,重提笔,尚清劲,颇有褚遂良《阴符经》之面貌;后用颜法,兼采张旭、徐浩之长,渐趋沉古而成熟,如73岁所书之《般若波罗蜜心经》册,结体变方而更沉稳,用笔含蓄,骨肉丰满。董其昌的中楷和大楷比较朴拙,主要师法颜真卿,兼用战掣抖动之法,试图用颜真卿的雄浑来弥补自己作大字的柔媚,如其80岁所书之《楷书五古诗》,用笔老辣,墨浓笔枯,虽偶用行书起笔,但仍显含蓄与厚重。

众所周知,率意是董其昌作书之常态,即使是楷书,也往往随性,如其《楷书勤政励学箴》,便是用行书的笔意作楷,然偶尔亦有作意之书。如现藏于辽宁省博物馆的《楷书封敕稿本》,便是董其昌作意楷书的精品。全卷由二通告身组成,第一通追封董其昌父母,第二通封董其昌夫妇,卷首有乾隆皇帝之题跋。因为是奉敕书,所以董其昌一改平日之率意书风,正襟危坐,如对至尊,把每个字都写在乌丝栏格内。然规规矩矩又岂是董其昌的本性?乌丝栏格又怎能限制住董其昌?他在方寸之内着手变化,将每一个字都置于格子的偏左上方,为右下方之字留出足够的空间,以此拉开字距和行距,计白当黑,简淡气息自然而生。倘若把每个字都写满格,字距和行距就会很小,整体会很密集、浓重,无法呼吸,就无法实现董其昌所谓“淡”与“秀”的审美理想了。二通告身之风格略有差异,第一通告身结体丰满,可见《多宝塔碑》和《麻姑仙坛记》之踪影;第二通告身结体清瘦,故作欹侧,盖董氏“以奇为正”、“似奇反正”之谓,用笔熟练之后反生稚拙,大有返璞归真之趣。

董其昌的传世作品中行书最多。他的行书很有辨识度,的确做到了其书论所倡的“用笔使人望而知其为某书”〔4〕。我们将董氏的传世作品与其书论相互观照,便知其行书初学王羲之《兰亭序》《圣教序》,进而钻研诸家,如怀素、颜真卿、柳公权、杨凝式、米芾等,最后融会贯通,自成一家。《酒德颂》是董其昌的行书代表作之一,一行平均五到六个字,字距较大,行距大于字距,两字偶有连缀,最多不超过三字相连,是标准的董式行书。作品用笔凝练,运笔速度较快,中、侧锋并用,结体稍作欹侧,左低右高,中轴线轻微摆动,清健爽劲,平淡天真,显然董氏以气质之长弥补了其相较于王羲之时的用笔之短。

其草书,早期取法怀素,中锋用笔,较为单一,笔画清瘦,线条圆转,笔力稍有不足,粗细变化不大。此类作品以日本东京国立博物馆藏的《试笔帖》为代表。晚期用笔中、侧锋并用,绞转、方折笔法增多,用笔明显复杂,粗细变化有致,运笔趋于沉着,速度减慢,线条更加遒劲。此类作品很明显地融入了王羲之《十七帖》之笔意和张旭之高古,以何创时基金会藏的《董其昌临唐人草书卷》为代表。

董其昌的书法创作中还有一点值得注意,那就是他的临古观。

董其昌重视临摹,并且只临摹古人书迹,这在其书法理论和书法实践中都有明显体现。其临古观则主要包含两个方面,即临古之方式和临古之目的。从临古之方式来看,董其昌重用笔不重结构,认为结构伴随用笔而生,他不刻意追求形似,并主张参用他人书法之笔意来求神似;从临古之目的来看,董其昌不是为了临古而临古,其临古是为了在艺术中找到自我。的确,倘若一名书家过分地关注书法的外形,往往会忽视书法的内在,即使做到了和原帖一模一样,也只是入了“他神”的“书奴”,不会创作就无法表现自我,无法入“我神”。

在这种临古观的指导下,董其昌临摹了一系列古人书迹。其中传世的署有年款的且得以寓目者就有近50件之多,多藏于台北故宫博物院。从魏晋至南宋名家,董其昌几乎逐一临过,其中以王羲之为最,次则颜真卿,再到宋四家、怀素等,代表作有《临褚摹王羲之兰亭序册》《临二王刻帖》《临颜真卿争座位帖》《行书临宋四家书卷》《临米芾方圆庵记》以及临徐浩书《杜甫谒玄元皇帝庙诗》等。此类临本之章法与原本迥异,字距、行距也被做了董其昌式的处理,结字亦在似与不似之间,用笔则抓住精髓,做适当舍弃,以保证其书写性。但客观地说,董其昌是在自己完成了由“不工”求“工”的第一阶段的锤炼之后,才提出不要形似,并不是在他初学书法时就不要形似。董氏此类临摹之作是在其技法高度成熟之后对临习对象的再创造,即由“工”再求“不工”,亦其所谓的“熟后生”,本质上已不再是临摹,而是地地道道的创作。

综合起来看,不论是楷书、行书还是草书,也不论是临摹还是创作,首先,董其昌都讲究“巧”,他说:“书道只在巧妙二字,拙则直率而无化境矣。”〔5〕具体到技法时,他又说:“字之巧处在用笔,尤在用墨。”〔6〕其次,董其昌讲究“生”,他曾说:“吾于书似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。”〔7〕他曾不止一次地强调自己的“生”胜于赵孟頫的“熟”,而这个“生”非未熟之生,而是“熟后生”,“生”是为了破“熟”。再次,董其昌讲究“奇”,在书论中多次提到“以奇为正”、“似奇而反正”,在书法作品中也常常故作“奇”局。最后,董其昌讲究“淡”,以平淡为书法的最高追求。因此,“董氏在结字上讲究精微、紧密而有势,在章法上则讲究疏密相间,以字距大、行距大形成疏朗的调子,将结字的美与行间的空白产生有与无的对比,因而既造成萧散简远的意趣,又有了耐看的内涵。这是明季书法家鲜能达到的境界。”〔8〕而“用笔虚和而骨力内蕴,章法疏空而气势流宕,用墨淡润而神韵反出,这便是董其昌书法的风格特征”〔9〕。

(作者单位:南京博物院古代艺术研究所)

责任编辑:刘光

注释:

〔1〕肖燕翼《董其昌书学概述》,《故宫博物院院刊》1992年03期,第19页。

〔2〕朵云编辑部编《董其昌研究文集》,上海书画出版社1998年版,第733页。

〔3〕〔7〕董其昌《画禅室随笔·评书法》,见《历代书法论文选》,上海书画出版社2012年版,第544—548页。

〔4〕〔5〕〔6〕董其昌《画禅室随笔·论用笔》,见《历代书法论文选》,第540—541页。

〔8〕〔9〕黄惇《中国书法史·元明卷》,江苏教育出版社2009年版,第331—333页。

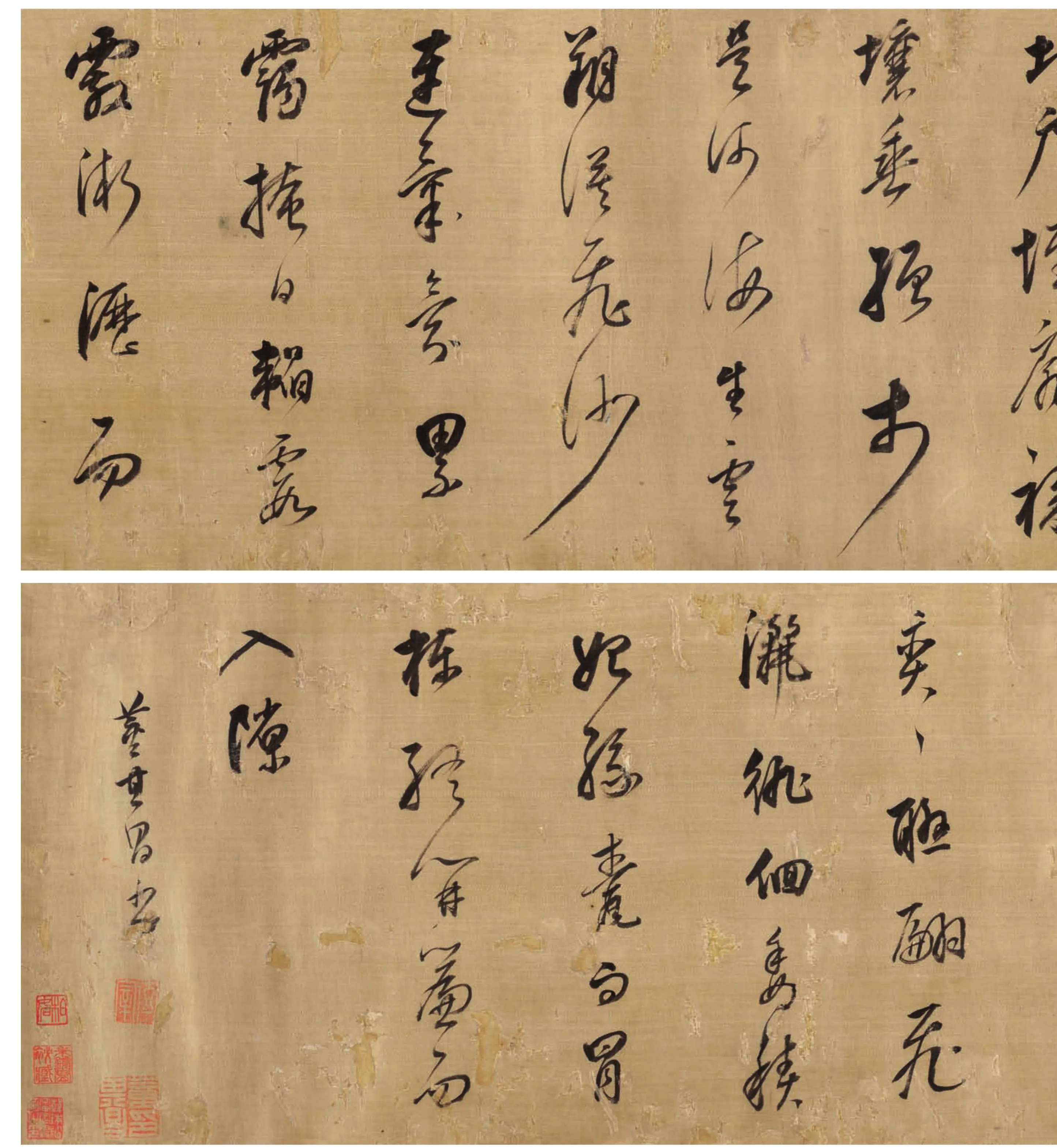

[明]董其昌 行书七律诗卷纸本 26.1cm×274.7cm 1636年 辽宁省博物馆藏释文:光四秦丈应南都试,诗以送行。射策惭收建子年,喜看秦宓去谈天。歌风谁似骊为铁,观海心知石可鞭。江上数峰神女句,云端五色帝廷传。凤台故有家声在,国士无双曰汝贤。丙子夏董其昌书。鉴藏印:石渠宝笈(朱) 御书房鉴藏宝(朱) 乾隆御览之宝(朱)三希堂精鉴玺(朱) 宜子孙(白) 嘉庆御览之宝(朱)宣统御览之宝(朱) 宣统鉴赏(朱) 无逸斋精鉴玺(朱)乾隆鉴赏(白)

[明]董其昌 行书谢惠连雪赋23cm×138cm 美国大都会艺术博物馆藏释文:若乃玄律穷,严气升。焦溪涸,汤谷凝。火井灭,温泉冰。沸潭无涌,炎风不兴。北户墐扉,裸壤垂缯。于是河海生云,朔漠飞沙。连气氛累,霭掩日韬。霞霰淅沥而先集,雪纷糅而遂多。其为状也,散漫交错,氛氲萧索。蔼蔼浮浮,瀌瀌弈弈。联翩飞洒,徘徊委积。始缘甍而冒栋,终开帘而入隙。董其昌书。钤印二:玄宰(白) 董其昌印(白)

[明]董其昌 行书酒德颂绢本 24.5cm×245.7cm释文:酒德颂。有大人先生,以天地为一朝,万期(朝)为须臾,日月为扃牖,八荒为庭除。行无辙迹,居无室幕,庐天席地,纵意所如。止则操卮执觚,动则挈榼提壶,惟酒是务,焉知其余?有贵介公子,缙绅处士,闻吾风声,议其所以。陈说礼法,似非鹊起。先生于是方捧罂承槽,衔杯漱醪。亦无思无虑,其乐陶陶。兀然而醉,豁尔而醒。静听不闻雷霆之声,熟视不睹泰山之形,不觉寒暑之切肌,利欲之感情。俯观万物,扰扰焉如江汉三载浮萍;二豪侍侧如蜾蠃之与螟蛉。董其昌书于石湖山庄。钤印:太史氏(白) 董其昌(朱)

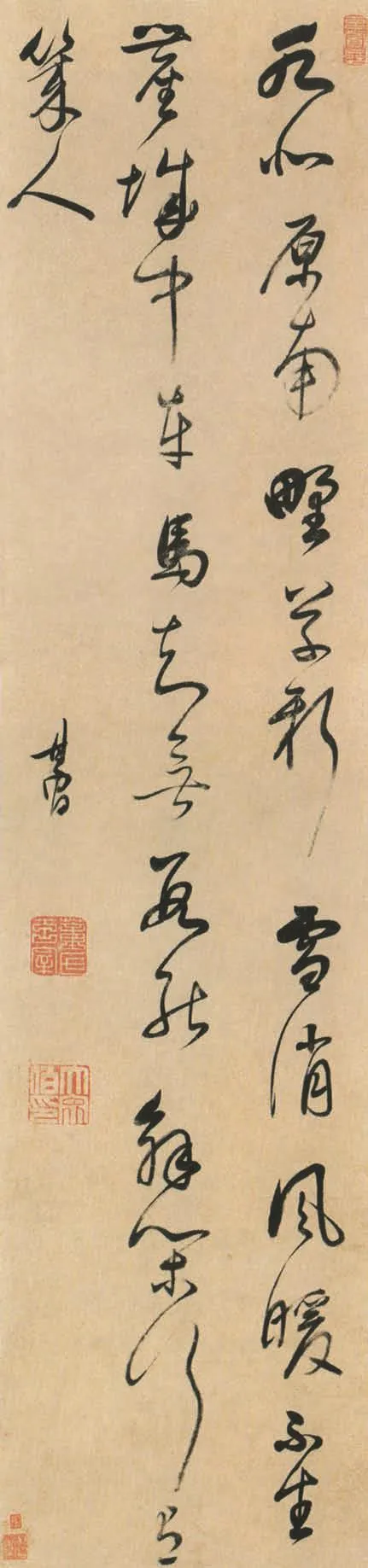

[明]董其昌 行草书七绝诗轴145.1cm×34.7cm 纸本 故宫博物院藏释文: 水北原南野草新,雪消风暖不生尘。城中车马知无数,能解闲行有几人。其昌。钤印:董氏玄宰(白) 大宗伯印(白) 玄赏斋(白)

[明]董其昌 楷书晁语轴93.5cm×29.2cm 纸本 苏州博物馆藏释文: 晁文元公曰:脱世纲,避畏途,简妄缘,甘静居,小寂灭之乐也。尘世无拘,劳虑悉除,心如太虚,清远恬愉,大寂灭之乐也。玄宰书。钤印:宗伯学士(朱) 董其昌印(白) 玄赏斋(朱)

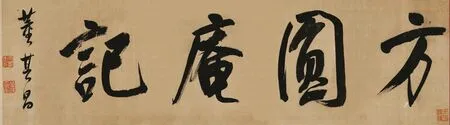

[明]董其昌 行书临米芾方圆庵记绢本 26cm×200cm 海外藏释文:方圆庵记。董其昌。杭州龙井山方圆庵记:天竺辩才法师以智者教传四十年,学者如归,四方风靡,于是晦者明,窒者通,大小之机无不遂者。不居其功,不宿于名,乃辞其交游,去其弟子,而求于寂寞之滨,得龙井之居以隐焉。南山守一往见之,过龙泓,登风篁岭,引目周览,以索其居。岌然群峰密围,淴不蔽翳,四顾若失,莫知其乡。逡巡下危磴,行深林,得之于烟云仿佛之间,遂造而揖之。法师引予并席而坐,相视而笑。徐曰:“子胡来?”予曰:“愿有观焉。”法师曰:“子固观矣,而又将奚观?”予笑曰:“然。”法师命予入,由照阁经寂室,指其庵而言曰:“此吾之所以休息乎此也。”窥其制则圆盖而方址。予谒之曰:“夫释子之寝,或为方丈,或为圆庐,而是庵也,胡为而然哉?”法师曰:“子既得之矣。虽然,试为子言之。夫形而上者,浑沦周徧,非方非圆,而能成方圆者也。形而下者,或得于方,或得于圆,是以天圆而地方。人位乎天地之间,则首足具二者之形矣。盖宇宙虽大,不离其内,秋毫虽小,待之成体,故凡有貌象声色者,无巨细,无古今,皆不能出于方圆之内也,所以古先哲王因之也。虽然,此游方之内者也。佛亦如之。使吾党祝发以圆其顶,坏色以方其袍,乃欲以烦恼尽而理体圆,定慧修而德相显也。盖溺于理而不达于事,迷于事而不明于理者,皆不可谓之沙门。圣王以制礼乐为衣裳,至于舟车器械宫室之为,皆则而象之,故儒者冠圆冠,以知天时,履句屦以知地形。盖蔽于天而不知人,蔽于人而不知天者,皆不可谓之真儒矣。唯能通天、地、人者,真儒矣。唯能理事一如而无异者,其真沙门欤。噫!人之处乎覆载之内,陶乎教化之中,具其形,服其服,用其器,而于其居也,特不然哉!吾所以为是庵也。然则,吾直以是庵为蘧庐尔。若夫以法性之圆事相之,方而规矩,一切则诸法同体而无自位,万物各得而不相知,皆藏乎不深之度,而游乎无端之纪,则是庵也,为无相之庵,而吾亦将以无所住而住焉。当是时也,子奚往而观乎?”呜呼!理圆也,语方也,吾当忘言与之,以无所观而观之,于是嗒然隐凡。予出以法师之说,授其门弟子,使记焉。元丰癸亥四月九日慧日峰守一记。不二作此文成,过予,爱之因书,鹿门居士米元章。陆俨山祭酒有题,米海岳方圆记之前数行磨灭,不知何人补之。今越中刻本乃全文也,见淮海集。董其昌。钤印:太史氏(白) 董氏玄宰(白) 知制诰日讲官(白) 董其昌印(白)

[明]董其昌 行书诗扇页纸本 云南省博物馆藏释文:结侣向林丘,披襟事事幽。清尊文字饮,高枕画图游。寂莫玄亭语,微茫钓客舟。何当送归处,风雨暗西楼。董其昌。钤印:董其昌(朱)

[明]董其昌、范允临 行书诗扇页纸本金笺 云南省博物馆藏释文:兵符受自城边石,心印传来岭上衣。拈出齐州青一点,是何神物却能飞。寄王司高似季醇词丈正。董其昌。轻寒小雨酿芳春,草色连天绿似裙。 斜日满楼人独望,断鸿飞入万重云。属季醇丈书。范允临。

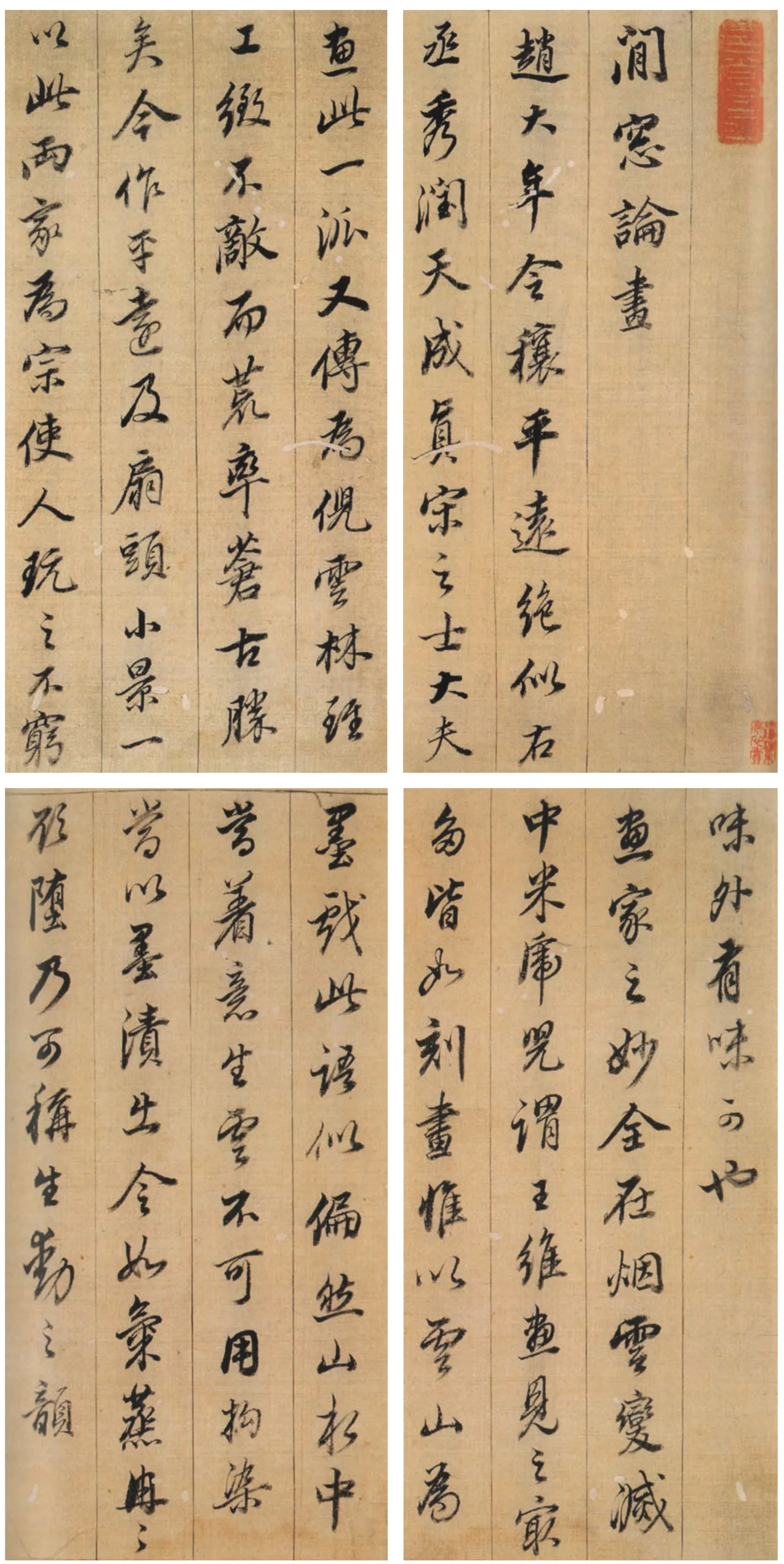

[明]董其昌 行书论画册(十开选四)纸本 25cm×10cm×4 广东省博物馆藏释文:赵大年令穰,平远绝似右丞,秀润天成,真宋之士大夫画。此一派又传为倪云林,虽工致不敌,而荒率苍古胜矣。今作平远及扇头小景,一以此两家为宗,使人玩之不穷,味外有味可也。画家之妙,全在烟云变灭中,米虎儿谓王维画见之最多,皆如刻画,惟以云山为墨戏。此语似偏,然山水中当着意生云不可用构染,当以墨渍出。令如气蒸,冉冉欲堕,乃可称生动之韵。

[明]董其昌 行书陶渊明诗卷24cm×239cm 纸本释文:秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。一觞虽独进(尽),杯尽壶自倾。日夕(入)群动息,归鸟趋林鸣。啸傲东轩下,聊复得此生。结庐在人境,而无车马喧。问之(君)何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。青松在东园,众草没其姿。凝霜殄异类,卓然见高枝。连林人不觉,独树众乃奇。提壶挂寒柯,远望时复为。吾生梦幻间,何事绁尘羁。衰荣无定在,彼此更共之。邵生瓜田中,宁以(似)东陵时!四序(寒暑)有代谢,人事(道)每如兹。达人解其会,逝将不复疑。忽与一觞酒,日夕欢相持。其昌。钤印:董其昌印(白) 知制诰日讲官(白) 玄赏斋(白)