人类活动对生态系统服务流的影响

2017-06-22刘慧敏刘绿怡丁圣彦

刘慧敏,刘绿怡,丁圣彦,*

1 河南大学教育部黄河中下游数字地理技术重点实验室,开封 475004 2 河南大学环境与规划学院,开封 475004

人类活动对生态系统服务流的影响

刘慧敏1,2,刘绿怡1,2,丁圣彦1,2,*

1 河南大学教育部黄河中下游数字地理技术重点实验室,开封 475004 2 河南大学环境与规划学院,开封 475004

生态系统服务流对生态系统服务地形成、输送、转化和维持具有重要作用,搭建起了生态系统服务供给与人类需求之间的桥梁,成为近期学者关注的焦点之一。随着人口数量的急剧增加和经济社会的快速发展,人类的物质需求呈非线性方式增长。人类在利用生态系统服务流带来惠益的同时,也给生态系统服务流带来压力。综述了生态系统服务流的内涵和属性特征,包括生态系统服务流的定义、分类、时空尺度、载体特征和量化属性等。分析了人类活动对生态系统服务流的影响机制,即积极的与消极的人类活动通过对生态系统服务流的空间单元、传递载体和量化属性等方面的影响进而影响到具体的生态系统服务流并最终影响人类福祉。探讨了通过生态系统服务流价值和风险评估、生态系统服务流保护规划、生态系统服务流恢复与重建等积极的人类活动,来实现生态系统服务流传输功能的可持续。未来可以通过对生态系统服务流路径载体衰减效应研究、多尺度分析处理系统的使用和生态系统服务流传输网络动态耦合模型的构建等来制定合理的生态系统服务流集成管理。通过对人类活动与生态系统服务流相互关系的研究,有利于对退化的生态系统服务流进行保护和恢复,也可为生态系统服务流相关研究奠定基础。

生态系统服务流;人类活动;时空尺度

20世纪90年代以来,生态系统服务(Ecosystem service, ES)逐渐成为生态学、地理学、环境科学等相关学科领域研究的热点[1]。千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment, MA)将生态系统服务定义为“人类从自然生态系统获得的产品或收益”,并将生态系统服务分为供给、文化、支持和调节服务四大类[2]。生态系统提供的服务不仅包括对人类有益的正服务,如水质净化、气候调节等,也包括对人类有害的负服务,如洪涝灾害、污染物传播、生物多样性丧失等[3- 4]。生态系统服务对人类福祉至关重要[5]。前期国内外学者对生态系统服务的研究大多局限于生态系统服务的供给及其价值量评估方面[6- 7],也有部分学者对生态系统服务的消费和需求进行评估或制图[8],生态系统服务的供给区与需求区之间存在是空间间隔[9],简单的生态系统服务供需平衡状况研究存在供需时空不匹配问题[10]。生态系统服务流研究的是在一定时间尺度内具有流动性、传递性的某种生态系统服务在不同空间区域的动态过程生态系统服务流能够将生态系统服务供给与需求动态耦合起来,是连接自然生态系统与人类社会经济系统不可或缺的纽带。

近年来,人类对生态系统服务的开发和利用强度逐渐增大。据MA结果显示,全球60%的生态系统已经退化,其中人类活动是主要驱动因素[5]。人类活动影响生态系统的结构和功能、生态系统服务的供给、传递等,同时也会威胁到人类自身的可持续发展[11- 12]。认识人类活动对生态系统服务流的影响的目的在于对退化的生态系统服务流实施人工控制,且具有以下几方面的生态学意义:(1)明确生态系统服务传递路径,有助于判断服务传递过程中流量的损耗与积累,并建立态系统服务的供需耦合及其反馈关系; (2)根据人类活动空间位置、干扰范围和强度辨认被破坏、受损和阻断的生态系统服务流,并通过政策调控进行恢复和重建。

1 生态系统服务流的内涵与特征

1.1 生态系统服务流的内涵

Serna-Chavez等将生态系统服务流定义为生态系统服务提供区与使用区之间的时空关联,并将服务流看作服务的实际供给[13];李双成等认为生态系统服务流是生态系统服务在形成地和使用地之间空间位移[14]。生态系统服务流是在流域或景观系统中,由提供区产生的生态系统服务,依靠某种载体或不经过载体运载,在自然因素或人为因素等的驱动下沿着一定的方向和路径传递到使用区的时空过程。基于Fisher等[15]对生态系统服务空间关系的分类可将生态系统服务流分为原位服务流、全向服务流和定向服务流3种。原位服务流指生态系统服务的供给区和使用区基本重叠,如土壤形成;全向服务流是生态系统服务从供给区沿各方向传递到使用区,如碳汇和气候调节等。定向服务流是服务从提供区沿某一方向传递到使用区,如污染物传输与河岸防护等。本文根据以上生态系统服务流类型,总结了与之特征相应的具体子类,且为各子类均指定代码(表1)。生态系统服务流还可从多个角度来分类,如驱动力特征、供需主体的移动性、服务流距离长短等[16],分类的目的是为了根据不同服务流特性进行有针对的研究,实际研究中生态系统服务流往往是几种类型交互在一起。

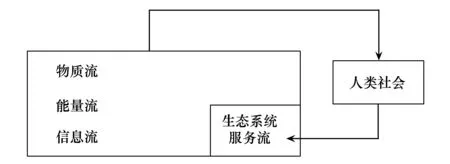

物质流、能量流和信息流能够将生物圈、水圈、大气圈、岩石圈联系起来,维持着地球内部和表层的系统平衡,使地球成为一个有机整体。生态系统服务流传递的产品与服务包括对人类有用的物质、能量和信息。区别二者的关键是其传递终端客户群是否是人类,其联系是生态系统服务流是物质流、能量流和信息流的一部分(图1)。生态系统服务流大部分贡献于人,其传递的物质、能量与信息为人类的生产生活和精神享受提供保障。

表1 生态系统服务流类型

图1 生态系统服务流与物质流、能量流和信息流的关系 Fig.1 The relationship between ecosystem service flow and material flow, energy flow or information flow

1.2 生态系统服务流的属性特征

1.2.1 时空尺度特征

图2 生态系统服务流的空间单元Fig.2 The space units of ecosystem service flow SPU:服务供给单元Service-providing unit; SUU:服务使用单元Service-using unit; SCU:服务连接单元Service-connecting unit

生态系统服务的供需异质性决定了生系统服务流随不同时空尺度发生改变,故生态系统服务流会呈现出不同的时空特征。生态系统服务流存在时滞效应,通常大空间距离传递的服务流需要更长时间到达使用区,在小范围内的服务流传递花费时间较短。但也有例外,如较小尺度的土壤形成需要很长时间实现;而随人类科技的进步,某些大空间尺度的服务流,其时间尺度在逐渐缩短,如互联网的发展使信息流的传递速度提高到过去的几万倍。生态系统服务流时空关系是互相依存的,其空间属性本身就包含时间概念。没有一定的时间,空间流动无法进行;没有一定的空间流动,随着时间变化生态系统服务只能在本地自产自消抑或存留。生态系统服务流的空间尺度在明确服务流传递路径时可以测量,但生态系统服务流需要多长时间能够实现其效益只能根据流动特性、空间距离、季节变化、植物节律等条件推测。

大部分生态系统服务只有经过产生、传递、转化等过程才能够被人类利用,服务流实现效益的过程会经过一定的空间区域。Luck等[17]将能够提供产品或生态系统服务的生态系统称为服务供给单元(Service-providing unit, SPU),并认为它是进行生态系统服务形成和变化机制研究的基本单元[18]。相应的消费服务区域称为服务使用单元(Service-using unit, SUU)。Ralf-Uwe等又提出了生态系统服务连接单元(Service-connecting unit, SCU)的概念[19],是服务供给单元和使用单元具有空间异质性条件下存在的中间区域,这个空间会影响生态系统服务流的过程变量。部分生态系统服务流可以通过服务供给单元直接传递服务到使用单元,而有些服务流传递路径中存在一些区域或景观系统称为“汇”[20],能够吸收被传递的产品或服务,降低生态系统服务流的传递效率。因此,本文认为生态系统服务流传递经过的基本空间单元包括供给单元、连接单元和使用单元(图2)。

图3 生态系统服务流的载体特征Fig.3 The carriers feature of ecosystem service flow 图中最上部分表示生态系统服务流载体仅作为传递工具,中间部分表示生态系统服务流载体既是工具也是服务,最下部分表示的不需要载体传递,人类主动转移到服务供给区获取生态系统服务

1.2.2 载体特征

在自然界中,部分生态系统服务需要借助非生物因子或生物因子等承载工具从服务的供给区转移到使用区[21],这些承载工具就是生态系统服务传递的载体。载体可以是物质(洪水、CO2或动物)、能量(野火)、或信息(旅游景区质量相对排名)[22]。载体是作为承载工具还是具体的服务取决于其本身的性质及其在特定条件下受益者的不同选择。有些载体仅能够作为生态系统服务流传递的工具,如运输物资到受益区的车辆;有些载体既是服务承载工具,其本身也是一种服务,如河水既可作为营养物质运输的载体也可饮用和灌溉农田;也有部分生态服务不需载体就可被人类使用,通常这些服务需要依托人类主动转移至供给区获取,如生态旅游(图3)。不同生态系统服务对特定传递载体具有不同程度的依赖,一种载体也可能同时承载多种生态服务,一种生态服务也可能需要多个载体才能传递到受益区。

1.2.3 量化属性特征

生态系统服务流具有时空流动性,因此有流向、流速和流量3种属性[16]。生态系统服务流的流向是生态服务从供给区到使用区的传递方向,不同服务流在不同载体的传递下流向不同。由水流传递的生态系统服务的流向受重力、地势、地形、坡长、坡度、土地覆被类型等影响[23]。以空气为载体的服务流向受风向和气体分子扩散方向的影响。对生态系统服务流流向的把握是量化生态系统服务流的前提,可以判断生态服务从哪里来到哪里去。生态系统服务流的流速是生态服务从供给区到用户区传递的距离与时间之比,流速的测定需要将生态系统服务流的空间尺度与时间尺度结合起来,流速的大小受驱动力、服务连接单元的地理要素和景观类型等条件的影响,对流速的研究有利于整体把握生态系统服务流的时空动态;生态系统服务流的流量是指生态服务从供给区传递给受益区的服务量。生态系统服务流流量的大小关系人类福祉。部分生态系统服务流的流量会随空间距离的增大而减小[24],如空气质量调节服务流。对生态系统服务流流量的评估有助于判定终端客户群接受的有效服务量。

2 人类活动对生态系统服务流的影响

2.1 人类活动对生态系服务流的影响机制

生态系统服务流纵横交织形成复杂的生态系统服务流网络,人类处在网络终极节点。人类在享受生态系统服务流传递来的惠益的同时,通过农业活动、工业活动、城市建设活动,经济活动、水资源开发以及其他活动等[25]干扰着服务流的传递过程。积极的人类活动如退耕还林还草[26]、生态系统管理[27]、生态恢复与重建等[28],以及消极的人类活动如化石能源消耗[29]、森林采伐[30]等均会对生态系统服务流产生影响。人类活动对服务流的影响机制是通过对不同时空条件下生态系统服务流的属性或特征的影响进而影响到具体的生态系统服务流类型。人类活动的对生态系服务流的影响通过循环最终将影响人类自身,积极地人类活动能够增加生态系统服务流提升人类福祉,消极的人类活动反之(图4)。

图4 人类活动对生态系统服务流的影响机制Fig.4 The influence mechanism of human activity on ecosystem service flow

2.2 人类活动对生态系统服务流种类的影响

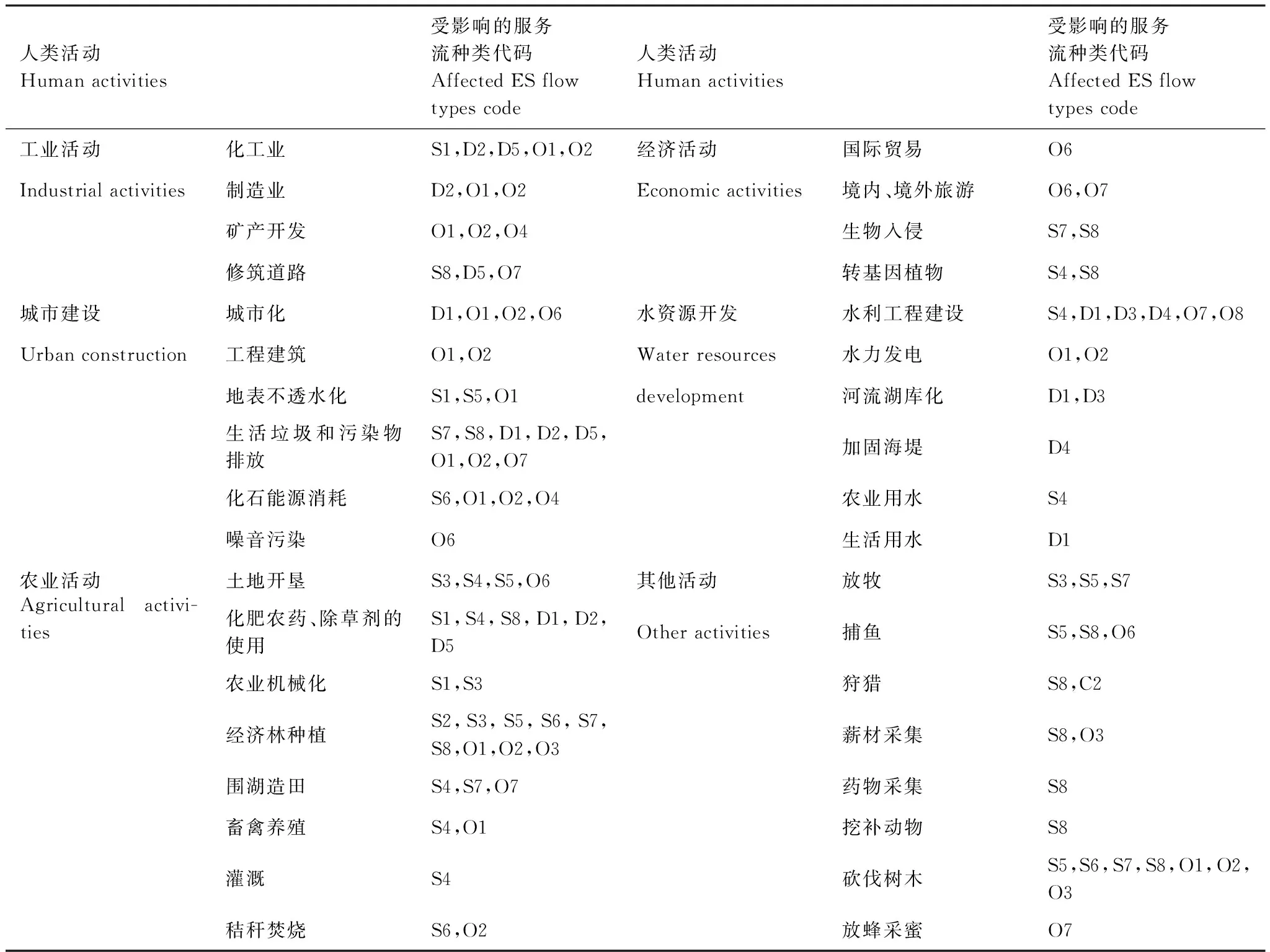

工业活动、经济活动、城市建设、水资源开发、农业活动和其他活动等还具有不同类型的活动表现方式,会影响不同种类的陆地生态系统服务流,一种人类活动方式可能会影响多种生态系统服务流,一种生态系统服务流也可能受多种人类活动的共同影响。陆地生态系统中,人类活动对生态系统服务流种类的影响如表2。

2.3 人类活动对生态系统服务流属性特征的影响

2.3.1 影响生态系统服务流的空间单元

供给单元、连接单元和使用单元是生态系统服务流基本的空间单元,人类活动可单独影响其中的任一部分,也可交互影响。如森林生态系统是薪材供给、气候调节等服务的供给单元,人类乱砍滥伐造成气温升高,生物多样性降低[31];红树林湿地具有防浪护岸、净化水质等功能,且是典型的碳汇[32- 33],人类围海造田,毁林养殖等造成红树林湿地资源濒危[34];城市化建设带来的水问题、空气质量下降和交通拥堵等严重影响人类聚居区人们的生存与生活[35- 36]。小尺度的人类活动对生态系统服务流格空间单元的影响是单独的。大中尺度的人类活动对服务流的影响效应在一定程度上被扩大或延伸,如在流域上游农田中施用化肥和农药等形成的非点源污染,经过服务流的传递造成中下游水资源污染、河流生物多样性丧失等[37]。

表2 受人类活动影响的主要生态系统服务流类型

人类活动对生态系统服务流空间的影响是单独的或者交互的取决于研究对象的尺度特征。一般情况下,单独对生态系统服务流系统某个组分的研究有助于探究的深入,但最终的解决方案要考虑众多联合的影响因素。

2.3.2 影响生态系统服务流的传递载体

水是地球上重要的生态系统服务,也是多种生态系统服务流载体,很多物质的转运依靠水的循环流动。地表水与地下水在横向、纵向和垂直三维方向上的运动为人类获取各种服务做出重要贡献。然而,围垦填湖、过度开发等人类活动引起湖泊与河流等生态系统的水文特征、水质状况等的变化[38],严重影响水载体;空气质量调节、气候调节等服务流都是以空气作为载体的。林木砍伐、化石燃料的开采和使用、工业化等人类活动引起空气质量降低、温室效应、酸雨和臭氧层破坏等[39],人类活动严重影响空气载体;土壤支持着陆地大部分的生态系统,是重要的生态系统服务流载体。农业集约化过程中大型农业机械的使用和农药化肥的施用等造成土壤板结、稳定性降低[40],影响了土壤载体功能;生物因子载体本身就可以提供各种生态系统服务。狩猎、捕鱼、药物采集等造成生物多样性降低,部分生物甚至灭绝[41],人类活动严重影响生物因子载体。人类活动在影响生态系统服务流载体的同时,也会影响被承载的多种生态系统服务(表3)。

部分生态系统服务流载体之间具有权衡与协同作用,人类活动对服务流载体的直接或间接影响均有一定的尺度依赖性,研究其对服务流载体的实际影响在不同时空尺度上会更加复杂。小尺度上对于某种服务流载体小规模的破坏,经过载体的传递、叠加和连接之后会富集起来而在大时空尺度得以体现。服务流载体承载的生态系统服务最终会传递给人类,影响人类福祉。

表3 受人类活动影响的载体及主要生态系统服务类型

2.3.3 影响生态系统服务流的量化属性

(1) 影响流向

人类可以改变服务流传递的方向,使其从原路径变为其他路径转移到受益区,如沿道路运输货物被航空运输取代;工程建筑、城市化等人类活动可以阻断生态系统服务流的传递路径,如水库和大坝建设导致河流断流;景区提供的文化服务(旅游等)虽然会随着游客人数的增多造成更大的压力,但服务流方向没有改变;人类利用先进的科技手段可以延长生态系统服务流,使服务流传递的空间尺度更大,如我国的“南水北调”工程(图5)。

图5 人类活动对生态系统服务流流向的影响Fig.5 Impact of human activities on the direction of ecosystem services flowA1代表人类活动改变生态系统服务流流向;A2代表人类活动阻断了生态系统服务流;A3代表人类活动对生态系统服务流流向没有影响;A4代表人类活动延长了生态系统服务流

人类活动对服务流流向的影响最终会对生态系统和自身造成一定影响。正服务流的阻断和负服务流的延长会损害人类福祉,反之,则能够增加人类福祉。正服务或负服务流向的改变与人类福祉的关系均需根据具体情况进行分析。为维持或提高人类福祉,人类在延长正服务流,最大化其服务效益的同时,也要通过建立“汇”区域,来消除或减小负服务对人类的不利影响,但要多方权衡,尽量维持生态系统的平衡与稳定。

(2) 影响流量

有些人类活动能够增加生态系统服务流的流量,如随着农业集约化程度的加剧,农产品供给服务流大幅提高[42];人类活动也能减小生态系统服务流的流量,如城市化、工业化等活动造成了全球土地利用土地覆被变化,森林、湿地等面积减小,致使景观调节服务流的流量减小[43];但某些处在生态系统恢复力的范围内轻度人类干扰活动,不影响生态系统服务流流量,如钓鱼、划船等休闲活动不会影响水源涵养服务流的流量(图6)。

大部分的生态系统服务流之间存在此消彼长的权衡,某些服务流的增加可能会减少其他服务流,如供给服务流和部分调节服务流。生态系统服务流流量的增减对是否有利于人类福祉的提升还需要从大时间尺度来分析,明确生态系统服务流之间的权衡协同对研究人类活动与服务流流量的关系至关重要。

图6 人类活动对生态系统服务流流量的影响Fig.6 Impact of human activities on ecosystem services flow fluxB1代表人类活动增加了服务流的流量;B2代表人类活动减少了服务流流量;B3代表人类活动对服务流流量无影响

(3) 影响流速

生态系统服务流的流速在一定程度上代表着人类获取服务与产品的效率。人类活动能够增加生态系统服务流的流速,如水产养殖技术的提高和高科技养殖工具的使用迅速增大了人类获取鱼类产品的速率[44];人类活动也能够降低生态系统服务流的流速,如畜禽养殖等在满足人类物质需求的同时降低了调节服务流流速;在较大尺度,某些干扰度较小的人类活动对生态系统服务流的流速无影响,如钓鱼、划船等活动不会影响淡水供给服务流的流速(图7)。

图7 人类活动对生态系统服务流流速的影响Fig.7 Impact of human activities on ecosystem services flow speedC1代表人类活动增加了服务流的流速;C2代表人类活动降低了服务流流速;C3代表人类活动对服务流的流速无影响

人类对于物质或文化的大力需求致使部分生态系统服务流的流向改变、流速变快、流量增加,但各种生态系统服务之间的权衡与协同作用必然会使其中一些生态系统服务受到负面影响,有些退化或甚至消失。人类对自然不能无止境、无条件索取,应遵循可持续发展之路,充分发挥主观能动性来保护生态环境。

人类对陆地生态系统服务流空间单元、传递载体和量化属性的直接与间接影响根据所实施的具体行为活动不同而体现出不同特点。目前人类对景观多功能性认识不足,对自然生态系统与人类社会关联缺乏关注,对服务流的重要性程度不完全清楚等降低了部分人类福祉。

3 人类活动对生态系统服务流的维护与调控

生态系统服务流对不合理人类活动引发的负效应的传递,能够引起一系列自然灾害和生态危机。消极的人类活动作用于服务流会降低人类福祉。为促进人类与生态系统的协调与可持续发展,人类需采取以下措施,控制生态系统服务流的不良效应并维护其积极效应。

3.1 生态系统服务流价值与风险评估

生态系统服务流价值是生态系统产生的服务经过服务流传递转移到人类社会的价值,是生态系统服务流重要性的体现。生态系统服务流价值评估能够明确生态系统的实际供给能力、生态系统服务流量在传递过程中的耗散以及到达使用区的实际数量,有利于对服务流传递路径与过程的保护。如Serna-Chavez等[13]利用通用框架结构评估生态系统服务流,通过计算经服务流传递获得福利的面积占总受益区面积的比例,来衡量服务流的在研究区的重要性程度。生态系统服务流风险评估是在服务流价值评估基础上,利用环境科学、水文学、生态学等知识,定量确定生态系统服务流传递的负服务对用户区产生的消极影响的概率及强度。生态系统服务流价值与风险评估是维护与调控服务流的首要步骤。

3.2 生态系统服务流保护规划

在生态系统服务流风险评估的前提下,根据“源”、“汇”景观理论[37],判断由人类活动影响形成的生态系统服务流负效应位点,或对人类福利至关重要的服务流环节。应用多学科方法与技术设计自然生态系统-社会经济系统耦合模型,建立反馈机制。明确由生态系统服务流交织形成的复杂网络内部的各种生态关系,并制定人类活动强度与景观适宜度函数,探讨改善服务流传递效率,增加服务流传递正效应频数的生态建设对策,促进人类活动与生态系统服务流效应的持续协调发展。

3.3 生态系统服务流恢复与重建

图8 生态系统服务流价值评估、保护规划以及恢复与重建的相互关系Fig.8 The relationship between value and risk assessment, protection plan, recovery and reconstruction of ES flow

生态系统服务流的恢复与重建对人类福祉的提高具有重要意义。在完善生态系统服务流评估工作的基础上,制定合理的保护规划。判断生态系统服务流的脆弱性环节以及阻断位点,以综合、对比等方法人为地切断致使生态系统服务流退化的主导因子,并对阻断的服务流进行疏通,科学地重建生态系统服务流传递过程中的各个关键点,使生态系统服务流的组成、载体、属性、功能恢复到原有或更高水平。

生态系统服务流的价值与风险评估、保护规划的制定和恢复与重建工作是相互联系、相互影响、三位一体的,要运用相关理论知识,以技术作指导,并需要有关部门政策上的支持才能最终实现目标(图8)。生态系统服务流恢复工程耗费时间长,工作量大,因此要从实际出发努力完善服务流恢复体系,保证生态系统服务流的传递过程积极、有效、稳定的进行。

4 结语

生态系统服务流能够在生态系统服务供给与使用之间构建因果联系[45]。生态系统服务流的研究不仅能够确定生态系统服务的来源和去向,还能判断流动过程中流量的耗散位点,对探索生态系统服务供给时空动态与人类福利变化的关系意义重大。现代科学技术对生态系统服务流的流向、流量和流速的控制能够在一定程度上满足人类对于生态系统服务的需求,但从大尺度上来看,高强度人类活动造成的生态系统完整性破坏、生态系统服务退化与生态系统服务流阻断等负面影响,严重阻碍了社会和经济的可持续发展。地球生态系统的组成要素不计其数,各要素存在着直接或间接的关联,生态系统服务流织成的服务网络连接着不同类型生态系统与人类社会。人类活动对生态系统服务流有极大影响,综合分析自然地理系统各要素和人类社会的不同环节对生态系统服务流的影响意义重大。生态系统服务流的传递作用决定了人类对生态系统的作用力最终会影响自身。在大时间尺度上,为避免生态灾害危及人类本身,人类应该采取积极的措施来维持和保育生态系统,对受损和被破坏的生态系统服务流进行恢复与重建,实现生态系统服务流传递效益的可持续性。然而,对生态系统服务流传递机制、阈值范围、时空尺度以及权衡协同等研究的滞后影响生态工程的实施。

基于以上人类活动对生态系服务流影响的研究,本文认为今后的研究方向应集中在构建由不同尺度下的多种生态系统服务流所形成的复杂网络系统,有效评价生态系统服务的供给、传递和需求。将景观地理要素特征与区域人类活动结合起来,根据人类活动对生态系统服务流的影响,明确影响路径及范围,为提升生态系统服务流传递的正效益以及减少或阻断负服务流提供研究依据。并在此基础上,进一步明确生态系统负服务流的“源”及其影响区域,为今后建立有效和完善的生态补偿机制奠定研究基础。进一步加强对生态系统服务流的定量化研究,探讨不同载体在传递路径上的衰减或积累效应,建立综合的生态系统服务流定量化的评估与模拟工具。

[1] 李惠梅, 张安录. 生态系统服务研究的问题与展望. 生态环境学报, 2011, 20(10): 1562- 1568.

[2] Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. Washington DC: World Resources Institute, 2005.

[3] Swinton S M, Lupi F, Robertson G P, Hamilton S K. Ecosystem services and agriculture: cultivating agricultural ecosystems for diverse benefits. Ecological Economics, 2007, 64(2): 245- 252.

[4] 谢高地, 肖玉. 农田生态系统服务及其价值的研究进展. 中国生态农业学报, 2013, 21(6): 645- 651.

[5] Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Washington DC: Island Press, 2005.

[6] Costanza R, D′Arge R, De Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O′Neill R V, Paruelo J, Raskin R G, Sutton P, van den Belt M. The value of the world′s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997, 387(6630): 253- 260.

[7] 谢高地, 张钇锂, 鲁春霞, 郑度, 成升魁. 中国自然草地生态系统服务价值. 自然资源学报, 2001, 16(1): 47- 53.

[8] Wolff S, Schulp C J E, Verburg P H. Mapping ecosystem services demand: a review of current research and future perspectives. Ecological Indicators, 2015, 55: 159- 171.

[9] Brauman K A, Daily G C, Duarte T K, Mooney H A. The nature and value of ecosystem services: an overview highlighting hydrologic services. Annual Review of Environment and Resources, 2007, 32(1): 67- 98.

[10] Kroll F, Müller F, Haase D, Fohrer N. Rural-urban gradient analysis of ecosystem services supply and demand dynamics. Land Use Policy, 2012, 29(3): 521- 535

[11] 张志强, 徐中民, 程国栋. 生态系统服务与自然资本价值评估. 生态学报, 2001, 21(11): 1918- 1926.

[12] 谢高地, 鲁春霞, 冷允法, 郑度, 李双成. 青藏高原生态资产的价值评估. 自然资源学报, 2003, 18(2): 189- 196.

[13] Serna-Chavez H M, Schulp C J E, van Bodegom P M, Bouten W, Verburg P H, Davidson M D. A quantitative framework for assessing spatial flows of ecosystem services. Ecological Indicators, 2014, 39: 24- 33.

[14] 李双成. 生态系统服务地理学. 北京: 科学出版社, 2014.

[15] Fisher B, Turner R K, Morling P. Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics, 2009, 68(3): 643- 653.

[16] 刘慧敏, 范玉龙, 丁圣彦. 生态系统服务流研究进展. 应用生态学报, 2016, 27(7).

[17] Luck G W, Daily G C, Ehrlich P R. Population diversity and ecosystem services. Trends in Ecology & Evolution, 2003, 18(7): 331- 36.

[18] Luck G W, Harrington R, Harrison P A, Kremen C, Berry P M, Bugter R, Dawson T P, de Bello F, Díaz S, Feld C K, Haslett J R, Hering D, Kontogianni A, Lavorel S, Rounsevell M, Samways M J, Sandin L, Settele J, Sykes M T, van den Hove S, Vandewalle M, Zobel M. Quantifying the contribution of organisms to the provision of ecosystem services. BioScience, 2009, 59(3): 223- 235.

[19] Syrbe R U, Walz U. Spatial indicators for the assessment of ecosystem services: providing, benefiting and connecting areas and landscape metrics. Ecological Indicators, 2012, 21: 80- 88.

[20] 陈利项, 傅伯杰, 徐建英, 巩杰. 基于“源-汇”生态过程的景观格局识别方法-景观空间负荷对比指数. 生态学报, 2003, 23(11): 2406- 2413.

[21] Bagstad K J, Villa F, Batker D, Harrison-Cox J, Voigt B, Johnson G W. From theoretical to actual ecosystem services: mapping beneficiaries and spatial flows in ecosystem service assessments. Ecology and Society, 2014, 19(2): 64.

[22] Bagstad K J, Johnson G W, Voigt B, Villa F. Spatial dynamics of ecosystem service flows: a comprehensive approach to quantifying actual services. Ecosystem Services, 2013, 4: 117- 125.

[23] 邬伦, 汪大明, 张毅. 基于DEM的水流方向算法研究. 中国图象图形学报, 2006, 11(7): 998- 1003.

[24] Palomo I, Martín-López B, Potschin M, Haines-Young R, Montes C. National Parks, buffer zones and surrounding lands: mapping ecosystem service flows. Ecosystem Services, 2013, 4: 104- 116.

[25] 张彩霞, 谢高地, 杨勤科, 李士美. 人类活动对生态系统服务价值的影响-以纸坊沟流域为例. 资源科学, 2008, 30(12): 1910- 1915.

[26] 戴全章. 北方地区农田实行退耕还(林、草)、免耕或休耕制度对沙尘(暴)天气和农田经济效益的影响分析. 安徽农业科学, 2013, 41(21): 9030- 9031.

[27] 江永红, 宇振荣, 马永良. 秸秆还田对农田生态系统及作物生长的影响. 土壤通报, 2001, 32(5): 209- 213.

[28] 徐辉, 张大伟. 中国实施流域生态系统管理面临的机遇和挑战. 中国人口·资源与环境, 2007, 17(5): 148- 152.

[29] 毛齐正, 罗上华, 马克明, 邬建国, 唐荣莉, 张育新, 宝乐, 张田. 城市绿地生态评价研究进展. 生态学报, 2012, 32(17): 5589- 5600.

[30] 高前兆, 钱鞠, 高雅玉, 王鹏, 张钰. 内陆河流域综合整治的生态恢复与重建技术. 水文, 2011, 31(1): 59- 65, 80- 80.

[31] 李光耀, 杨晓东, 史青茹, 马文济, 王希华, 阎恩荣. 浙江天童森林砍伐对土壤养分库和氮矿化-硝化特征的影响. 生态学杂志, 2014, 33(3): 709- 715.

[32] 韩维栋, 高秀梅, 卢昌义, 林鹏. 中国红树林生态系统生态价值评估. 生态科学, 2000, 19(1): 40- 45.

[33] 张乔民, 隋淑珍. 中国红树林湿地资源及其保护. 自然资源学报, 2001, 16(1): 28- 36.

[34] 赵晟, 洪华生, 张珞平, 陈伟琪. 中国红树林生态系统服务的能值价值. 资源科学, 2007, 29(1): 147- 154.

[35] 宋全香, 左其亭, 杨峰. 城市化建设带来的水问题及解决措施. 水资源与水工程学报, 2004, 15(1): 56- 58.

[36] 刘治彦, 岳晓燕, 赵睿. 我国城市交通拥堵成因与治理对策. 城市发展研究, 2011, 18(11): 90- 96.

[37] 陈利顶, 傅伯杰, 赵文武. “源”“汇”景观理论及其生态学意义. 生态学报, 2006, 26(5): 1444- 1449.

[38] 卢松, 陆林, 凌善金, 宣国富. 人类活动对安庆沿江湖泊湿地影响的初步研究. 长江流域资源与环境, 2004, 13(1): 65- 71.

[39] 高庆先, 师华定, 张时煌, 吕连宏, 陈东升, 杜吴鹏, 付加锋. 空气污染对气候变化的影响与反馈研究. 资源科学, 2012, 34(8): 1384- 1391.

[40] 王金良, 黄文峰, 温世君, 陈哲, 吕芬华, 董元华, 王小琴. 集约化农业退化土壤快速生物修复技术. 浙江农业科学, 2014, (12): 1913- 1917.

[41] 蒋志刚. 野生动物的价值与生态服务功能. 生态学报, 2001, 21(11): 1909- 1917.

[42] 向晶, 唐亚. 集约化农业及其环境效应. 世界科技研究与发展, 2005, 27(6): 81- 87.

[43] 朱道光, 倪红伟, 崔福星. 大兴安岭林区退化森林湿地生态系统恢复研究进展. 国土与自然资源研究, 2013, (5): 61- 63.

[44] 杨谷华, 李金照. 大水面机械化捕鱼技术. 海洋与渔业, 2012, (10): 62- 63.

[45] 肖玉, 谢高地, 鲁春霞, 徐洁. 基于供需关系的生态系统服务空间流动研究进展. 生态学报, 2016, 36(10): 3096- 3102.

The impact of human activities on ecosystem services flow

LIU Huimin1,2, LIU Lüyi1,2, DING Shengyan1,2,*

1KeyLaboratoryofGeospatialTechnologyFortheMiddleandLowerYellowRiverRegions,MinistryofEducation,HenanUniversity,Kaifeng475004,China2CollegeofEnvironmentandPlanning,HenanUniversity,Kaifeng475004,China

Ecosystem service flow, which has been concerned by researchers recently, is significant in the process of the generation, delivery, transformation and maintenance of ecosystem services, and can be seen as a linkage between the provision of ecosystem services and human demands. Material demands of humans show a non-linear increase under the situation of sharp growth of population and the rapid development of economy and society. So at the time when humans enjoy the benefit that is brought by ecosystem service flow, they also give pressure on the flow. In this article, we reviewed the connotation and attributes of ecosystem service flow that include its definition, classification, spatial-temporal scales, carrier characteristics and quantitative attributes. We also analyzed the influencing mechanism of human activities to ecosystem service flow, such as, positive and negative activities can affect the spatial units, delivery carriers and quantitative attributes of ecosystem service flow, thus impacting the specific flow and finally, human well-being. In addition, we discussed the contributions of positive activities (i.e. valuation and risk assessment of ecosystem service flow, conservation planning of ecosystem service flow, recovery and restoration of ecosystem service flow) to the sustainable delivering function of ecosystem service flow. Therefore, appropriate integrating management of ecosystem service flow can be established by investigating attenuation of path carriers, or using the processing system of multi-scale analysis and the dynamic coupling model of ecosystem service flow transmitting networks. Research on the interacting relationship between human activities and ecosystem service flow can provide efficient conservation and restoration to the degraded ecosystem service flow, and will also establish a solid foundation for future research.

ecosystem services flows; human activities; spatial and temporal scales

国家自然科学基金资助项目(41371195, 41071118)

2016- 02- 25; 网络出版日期:2017- 02- 17

10.5846/stxb201602250325

*通讯作者Corresponding author.E-mail: syding@henu.edu.cn

刘慧敏,刘绿怡,丁圣彦.人类活动对生态系统服务流的影响.生态学报,2017,37(10):3232- 3242.

Liu H M, Liu L Y, Ding S Y.The impact of human activities on ecosystem services flow.Acta Ecologica Sinica,2017,37(10):3232- 3242.