战略联盟动因、治理及绩效:一个整合理论框架

2017-06-21陶金元陶秋燕

陶金元+陶秋燕

摘 要 战略联盟是管理实践中广泛采用的一种战略行为,学者们从多种理论视角对联盟动因、治理及联盟绩效进行分析。已有研究成果由于理论基础不同而呈现碎片化特征,缺乏一个系统的理论框架。以因果逻辑为主线,对战略联盟动因、环境因素、治理方式、联盟协同及联盟绩效等因素之间的逻辑关系进行分析,构建一个整合理论框架,作为一个结构化体系,既可为管理实践提供参考,也可供理解战略联盟进行分析和批判。

关键词 战略联盟;动因;治理;信任;绩效

[中图分类号]C93-06 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2017)06-0001-06

一、引 言

战略联盟(Strategic Alliance)被视作企业等组织间的一种合作安排[1],其本质是企业间的协作关系[2],企业将联盟视作获得领先竞争优势的机会[3]。自20世纪80年代起,全球战略联盟的数量激增,成为企业获得竞争优势的重要手段之一[4],联盟理论研究也得以持续发展。对联盟实践现象的研究广泛包括了经济学、管理学、社会学等诸多领域的理论基础解释,如交易成本理论、资源基础理论和组织学习理论对联盟动因、治理及绩效决定的分析,以及博弈论、社会网络理论、制度理论等对联盟外部行为的阐述等等。

然而,已有的研究基于不同理论视角、选择不同的研究重点对联盟动因、治理及绩效决定机制等进行的大量研究,存在核心构念定义、解释及度量上的冲突,导致已有的实证研究存在较大争议。正是因为已有研究成果的理论基础不同、研究侧重点不一致,才导致了联盟知识呈现出一定的碎片化特征[5-6],缺乏系统的有效整合。毋庸置疑,联盟理论研究的每一种视角和每一个观点都有其特定的意义,但难以避免的是在核心构念及理论解释上的冲突。如何避免这些冲突,充分吸收融合各种研究成果的合理内核并系统地加以整合,是一个值得探索的课题。

前人的研究进行了一定的尝试。Sambasivan等构建了一个从联盟环境到联盟绩效的分析框架,融合了交易成本理论、资源基础论、组织学习理论和社会网络理论对联盟的各环节进行阐释[7],强调了这五种理论的互补关系,但存在一定的改进空间[8],需要进一步强调整体理论框架的内在逻辑关系,对各种理论在整体框架中的的作用进行明确定位。Schilke基于权变的思想,以联盟能力和产品发展能力作为企业能力的代表,构建了动态环境—联盟管理能力—竞争优势的因果逻辑路径[9],但对有关理论的整合性没有进一步分析。

本文正是基于这一不足,尝试以联盟实践的基本因果逻辑为主线,遵循基本的系统原理,贯彻整体把握、科学分解、组织综合的原则,構建一个整合理论框架模型,为把握战略联盟提供一个结构化体系,既作为联盟理论研究与实践的依据,也作为分析批判的对象,以不断推进联盟理论研究的深化。

二、战略联盟理论研究的整体思路

因果关系是揭示客观世界中普遍联系着的事物先后相继、彼此制约的重要联系之一。认识世界就是要认知事物联系的原因、方式及发展的结果,并通过实践加以检验。战略联盟作为组织(企业)间的一种合作行为,也是事物(组织)联系的一个典型方式,对这种联系的认识之重点也就在于其形成原因、联系方式及其结果的认知。因而,本文对战略联盟这种企业间合作行为的研究,按照因果逻辑的线索,依次对联盟动因、伙伴选择、合作关系治理以及联盟绩效等进行分析。

首先,宏观上看,战略联盟服务于伙伴企业的战略目标[10],基于全球化和技术更新等因素,在迅速多变的市场上,保持持久竞争优势越来越难。企业在其内部战略驱动和外部环境因素的压力下,为弥补其战略缺口,就倾向于与其他公司组建合资企业等合作性安排[11]。

其次,为了确保联盟目标的实现,就必然需要选择合适的伙伴,并采取科学有效的治理模式。已有研究将联盟治理分为以契约为中心和以关系为中心的两种方法,前者借助法律意义上的合同,属于结构维度,后者属于社会维度[12],前者也被称为正式治理,包括股权和契约治理两种方式[13],后者为非正式治理即关系治理[14]。据此,本文将联盟治理分为股权治理、合同(契约)治理、关系治理三种手段。

最后,联盟能否存续取决于联盟伙伴的目标是否达成,即企业对联盟绩效是否满意,联盟能否帮助企业获取竞争优势。在联盟运行过程中,联盟各方会动态对自身参与联盟的收益进行评价,采取相应的措施对联盟进行相应的调整,维持联盟的动态稳定[15]。

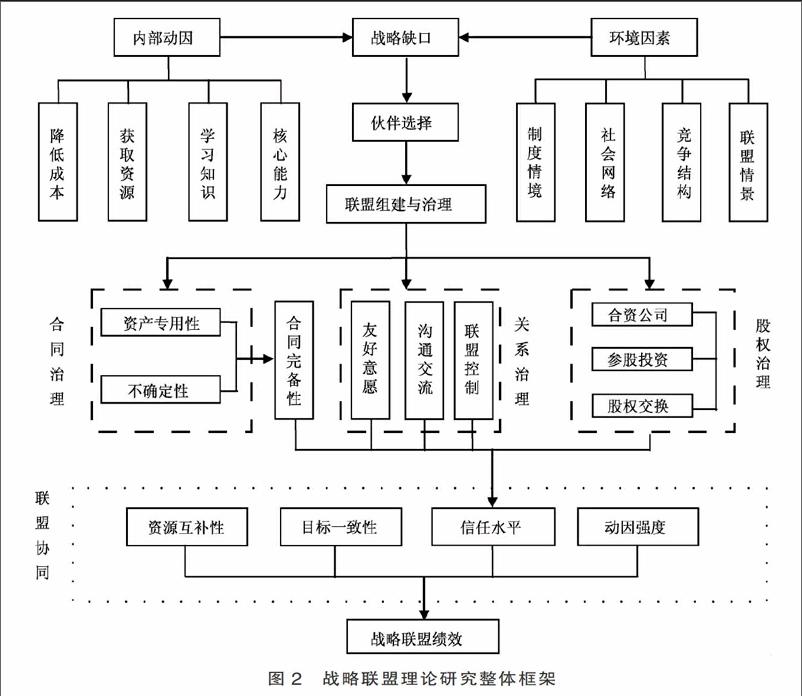

据上所述,从因果逻辑的角度构建出战略联盟理论研究的整体思路,如图1。

三、企业战略联盟的动因

企业的战略行为服从服务于其战略目标,企业战略联盟也必然是基于其战略目标的一种安排。在面对环境因素的影响尤其是竞争对手的直接竞争时,企业自身的资源和能力可能无法满足其战略目标,组建联盟就具备了内部和外部两个方面的动因基础。

(一)企业战略联盟的内部动因

文献研究发现,联盟动因研究可以分为两条主线,一是抽象描述企业决策行为,研究企业参与联盟的行为依据;二是选择企业内生要素,比如成本、资源、知识和能力等具体要素,在微观层面上分析企业参与联盟的动因。前者是对后者的抽象,后者是前者的具体体现。

1.基于战略目标的宏观动因

已有的研究从不同的理论视角战略联盟动因进行解释。商业生态系统理论将企业参与战略联盟的动因解释为在一个商业生态系统中共同进化的动机,联盟各方协同追求创新和发展[16]。合作竞争理论在价值链基础上构建了包括企业、替代者、互补者、客户、供应商在内的价值网,运用博弈论分析价值网中各要素,指出他们之间是竞争合作关系,企业参与联盟可以实现双赢甚至多赢的非零和合作博弈,避免“竞争的红海”树立合作竞争理念[17]。社会网络理论强调企业参与联盟的主要动因是为了获取关键性资源并降低经营风险[18],并认为联盟经验也是推动企业参与更多的战略联盟的推动力之一[19]。

2.基于具体目标的微观动因

企业参与联盟的战略目标必然由一些具体目标构成,从而表现为联盟的微观动因,这些具体目标动因成为联盟伙伴构建战略联盟的直接驱动力量。学者们从不同视角对企业参与战略联盟的具体动因做了不同的解释。

交易成本理论将联盟动因解释为规避或降低交易成本。资源基础理论将联盟动因解释为企业获取自身不具备的关键资源的途径,是组织参与战略联盟的主要动机[20]。组织学习理论认为企业之所以参与联盟,是为了学习联盟伙伴的知识和技能,帮助企业获取新知识,减少学习障碍[21]。核心能力理论在资源基础理论进一步深化,提出战略联盟企业会把联盟看作是开创未来和克服资源劣势的有力工具,战略联盟能够帮助企业超越资源限制,诸多关键资源基础会决定着企业的成败,联盟动机要寻求资源和能力互补[9]。

(二)企业战略联盟的环境因素

战略管理研究领域对企业环境的分析有着比较成熟的传统工具,比如PEST分析法、五种竞争力模型等,主要对企业所处一般环境进行分析。而在以联盟各方为研究对象,刻画影响联盟的环境因素时,学术界一般分为两个层次:联盟外部情境和联盟伙伴间的内部微观情景。

在联盟外部情境分析方面,制度基础理论认为制度情境影响企业战略联盟的社会规范和行为规则[22],联盟伙伴的制度合法化角色和战略联盟绩效之间互相促进[23]。社会网络理论把社会网络视作影响联盟绩效的重要情境因素,亦有将制度情境和社会网络结合在一起进行的二元情境分析[24]。自经济学领域的古诺模型开始,博弈论视角的研究将联盟伙伴所处的竞争结构视作一个重要的情境因素。在联盟伙伴间的内部微观情景分析方面,主要分析联盟伙伴之间、相互直接影响的微观因素,如采用集体力量、伙伴间冲突和相互依赖性对联盟内部的结构性情景要素加以描述[25]。

企业在其战略目标驱动(包含微观动因)和环境因素(包含情景因素)压力的作用下,若自身资源和能力同理想目标存在缺口,为了确保自身目标的实现,就会把组建战略联盟作为一个重要的选项,而且,这个缺口越大,组建战略联盟意愿的强度就会越大。

四、伙伴选择与联盟治理

在企业做出组建战略的决策后,为了确保联盟目标的实现,选择合适的联盟伙伴以及决定双方的合作模式就成为一个重要的事项。

(一)联盟伙伴选择

从交易成本理论的角度看,在经济行为中,组织和个人以利益最大化为目标,容易产生机会主义倾向,采取欺骗或“搭便车”行为,因此联盟伙伴选择标准首要的是要规避机会主义倾向,降低联盟风险和成本。联盟伙伴的选择是构建成功联盟的核心要素[26],企业在选择联盟伙伴时要考虑联盟伙伴的国别、目标契合度、组织和文化差异等诸多因素,并且受到自身諸如战略目标、联盟经验等因素的影响。

依据战略缺口理论,企业倾向于选择协同潜力大的公司作为伙伴。因而,企业在选择联盟伙伴时,以协同能力为基础进行考察,确定伙伴选择的标准。企业进行联盟伙伴的选择需要依据自己特有的标准进行判断,以选择最合适的联盟伙伴。比如,在国际战略中,新兴市场国家的企业把重点放在财政资产、技术能力、无形资产和经验共享意愿上,而成熟市场企业试图让其资源发挥杠杆的作用,特别把重点放在专有能力、地区市场知识和进入路径上[27]。

(二)战略联盟治理

战略联盟被视为联盟伙伴间潜在机会主义行为的竞技场,机会主义对联盟伙伴间的信任水平是一种挑战,机会主义行为能破坏信任水平,较高的信任水平又能降低机会主义行为。为了提高信任水平、降低机会主义行为的威胁,科学合理的联盟治理就尤为必要。联盟治理结构是联盟绩效的决定性因素,影响着几乎联盟的所有方面,包括联盟运作过程、控制机制、甚至退出可能性[28]。如前文所述,学者们将治理方式分为股权治理、合同治理和关系治理三种形式。

1.股权治理

Yoshino & Rangan把公司间的股权联盟分为形成新的实体和没有形成新的实体两大类,前者即组建合资公司,后者包括参股投资和股权交换两种形式[29],Teng & Das把战略联盟分为股权合资联盟、少数股权联盟和契约联盟[1],这里契约联盟指的是不涉及股权变动的联盟方式,不属于股权治理的范畴。由前人的论述可见,一般而言,股权治理可以分为合资公司、参股投资和股权交换三种方式,股权治理方式以共同股权作为联盟各方的激励约束机制,会直接影响到伙伴间的信任水平。

2.合同治理

合同治理是以具有法律意义的契约形式约束双方,从而防止机会主义行为,合同治理的核心问题是通过增强合同的完备性来提高双方的信任水平。

(1)合同完备性。交易成本理论是分析合同完备性的主要理论,其把联盟视作一种交易,而联盟稳定性和联盟绩效不尽如人意的一个重要原因是联盟的交易成本过高。交易成本的产生源于交易的三个重要特征:不确定性、资产专用性和交易的频率[30],这三个特征给人类的利己动机提供了机会主义行为土壤,使得联盟伙伴间的信任度降低,增加了联盟伙伴基于自我保护的联盟成本。

以具有法律意义的合同从源头上减少交易的不确定性、资产专用性和交易的频率所引致的交易成本,是契约为中心的方法的目的所在[11]。不确定性提高了对合同完备性的要求,资产专用性使得一个企业更易受到另一方的利己主义的伤害,而交易的频率对合同完备性的影响学术界存在争议,本文不予讨论。因此,不确定性和资产专用性的大小要求相应的合同完备性大小。

(2)信任水平。联盟合同是在联盟正式运行前所签订的防备机会主义风险的双边协议,一个精心设计的合同能帮助联盟伙伴利益一致,并在联盟运行的时候不用再去考虑机会主义威胁[31],企业因而获得联盟伙伴不会采取利己行为的感知,也就是信任[32]。恰当的合同治理能减少冲突、促进合作,保护专有知识。由于不确定性的存在,合同的完备性还需要通过采取包括条款特征、应急适应性和合同责任等来增加合同的完备性,有效降低交易成本[33]。通过双方谈判而订立的合同能为联盟各方所接受,增强联盟伙伴的公平感知,是联盟中信任的来源[34]。因而,合同的完备性越高,伙伴间的信任水平也就越高。

3.关系治理

以契约为中心的合同治理过分强调结构维度,没能充分考虑到社会维度的治理,它太过狭窄地聚焦于交易的经济方面,忽视了关系嵌入的社会背景[11]。作为有效的弥补,关系治理强调增强信任是理解组织间关系的关键概念,并强调联盟活动中的三个方面:灵活调整的友好意愿、预先信息交流、以关系价值或双方的团结为重[35]。

联盟双方若愿意灵活地调整自身行为,则意味着双方促进友好的意愿比较强,并且会经常采取各种方法来优化双方的友好氛围。Das & Teng认为通过采取各种促进联盟伙伴交往频率和深度的手段可以增强联盟伙伴间的友好意愿[36],双方的了解和好感越深,隔阂就越少,越容易形成共同价值或者说是团结一致,因而就越容易提高联盟伙伴间的信任水平。

在决策行为之前或者问题发生前积极地预先进行信息交流,当然也包括在行为中和行为后的沟通交流,都有利于联盟所涉及问题的解决。充分的信息沟通交流无疑会增加联盟伙伴间所共享信息的数量和质量,进而决定着双方互相理解和信任的程度[37]。

另外,尽管存在争议,但多数学者认为合理的控制机制能够提升信任水平,因为目标规则和明确的措施有助于设立一个“成就记录”,帮助人们做好工作[38]。也就是说,控制有助于形成联盟各方行为规范,在联盟运行过程中各方不断的修正制度和采取相应的措施来及时有效地处理,有助于解决联盟伙伴间的纷争,增强双方的认可和信任。

五、联盟协同与绩效

(一)联盟协同

战略联盟协同是通过促进和维持事前和事后具有相对比较优势的联盟成员之间的合作,以取得联合的竞争优势和双赢的经济效果[39]。企业参与战略联盟是为了通过合作获得协同效应,进而强化自身竞争优势,获得理想的绩效。文献研究发现,对于联盟协同的研究主要包括协同效应机制生成[40]、协同效应层次结构[41]等。结合已有理论成果,本文认为联盟协同至少包含资源互补性、目标一致性、信任水平和联盟动因强度四个方面的内容。

(二) 联盟协同与绩效

1.资源互补性

众多的研究证实了资源互补性同联盟绩效的正向关系。如果联盟伙伴能够互相弥补对方的弱点,则其资源融合有利于双方获利,资源互补所产生的协同持续时间很长,更容易创造出价值,也为增强组织间学习和发展能力提供了机会[42]。同时,联盟伙伴间的资源互补性越强,其资源异质性往往也越强,使得联盟的竞争力就越强,也越容易成功[43],资源互补性与联盟稳定性、合作意向、合作伙伴的信任水平正相关[44]。

2.目标一致性

除了结构维度的资源互补性,Madhok认为信任也来自社会维度的目标一致性[11]。当存在目标一致性时,企业间会共享战略信息来达成目标,有利于促进知识共享和增强竞争优势,这对双方都大有裨益。Jap通过实证研究证实目标一致性和个体间的信任有助于协调的努力,能力的互补有助于努力的成果和投资,较高的目标一致性是支撑未来长期安排的有效途径[45]。在机会主义风险水平较高时,目标一致性成为一个力量强大的防护措施。Samaddar等研究发现目标一致性能够促进组织间的信息共享,目标一致性还决定着联盟伙伴间的承诺水平[46]。综合以上论述,联盟伙伴间的目标一致性越高,就越容易对联盟加大投入,从而提高联盟绩效。

3.信任水平

已有研究证实,联盟伙伴间的信任水平和联盟绩效之间存在正相关关系[47]。战略联盟治理中,联盟各方最需要面对的就是信息不对称条件下的机会主义行为,机会主义会使信任水平降低,最终导致对联盟的损害。如果所采取的合同治理和关系治理方式能够较好地防范机会主义的威胁,增进信任水平,随着信任水平的提高,联盟各方对联盟的期望和所做的投入及贡献就会增大,因而能够促进联盟高效的运行,联盟绩效随之提高。

4.动因强度

按照《辞海》的解释,动因是指动机和原因,是指推动人从事某种行为的念头和原因。从公司参与联盟的角度来说,指代公司参与联盟的动力大小和驱动性原因。强度代表“粘着力量”和“稳固”的属性[48],联盟动因强度是指企业参与战略联盟的倾向性或者动机的大小,或者说是联盟伙伴对联盟动因重要性的评判。企业对联盟动因的重要性评价越强,意味着他们对联盟越重视,越愿意投入更多的资源维护联盟,因而联盟的绩效就会越高。

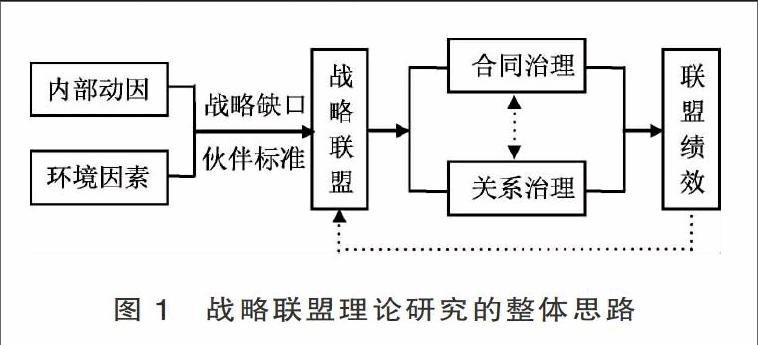

综上所述,资源互补性、目标一致性、信任水平和动因强度构成联盟协同的核心内容,影响着联盟绩效,而联盟伙伴间的信任取决于联盟治理效果,联盟治理结构则取决于联盟伙伴的目标,联盟目标则取决于企业战略和环境约束的缺口,进而形成一个整合理论框架如图2。

六、总 结

不同视角的联盟理论研究都存在特定优势和不足,对联盟实践的某些方面或要素特征都有一定的解釋力,也在某些方面存在不足和局限。积极吸收已有成果的合理内核并有效融合,不断探索创新,才能推进对联盟实践认识的不断深入。

本文以因果关系作为基本逻辑,借鉴联盟理论研究的已有成果,围绕战略联盟组建和治理过程,对联盟动因、伙伴选择、联盟治理和联盟绩效等要素之间的关系进行分析,并构建了一个简要的整合理论框架。该框架既是对前人研究的总结,也是一个探索性尝试,期待能够为联盟理论研究提供一个结构化的体系,既能为管理实践所参考,也期待能为学者们进行理论分析和批判提供一个标靶。

[参考文献]

[1] Teng B, Das T K. Governance Structure Choice in Strategic Alliances: The Roles of Alliance Objectives, Alliance Management Experience, and International Partners [J]. Management Decision, 2008, 46(5): 725-742.

[2] 耿先锋,张瑾.战略联盟合作伙伴的评价和选择[J].当代经济管理,2008,30(3):31-33.

[3] ReuerJ J, Ragozzino R. Signals and International Alliance Formation: The Roles of Affiliations and Anternational Activities[J].Jounal of International Busines Studies,2014,45(3):321-337.

[4] 徐二明,徐凯.资源互补对机会主义和战略联盟绩效的影响研究[J].管理世界,2012(1):93-103.

[5] Christoffersen J. A Review of Antecedents of International Strategic Alliance Performance: Synthesized Evidence and New Directions for Core Constructs[J].International Journal of Management Reviews,2013,15(1): 66-85.

[6] Shi W, Sun J, Prescott J E. A Temporal Perspective of Merger and Acquisition and Strategic Alliance Initiatives: Review and Future Direction[J]. Journal of Management, 2012, 38(1) :164-209.

[7] Sambasivan M, Loke S P, Zainal A M, Yee C L. Factors Influencing Strategic Alliance Outcomes in a Manufacturing Supply Chain: Role of Alliance Motives, Interdependence, Asset Specificity and Relational Capital[J]. International Journal of Production Economics, 2013,141(1):339-351.

[8] 左志剛.国外企业战略联盟研究的整体性分析:结构趋势与整合成果[J].外国经济与管理,2015,37(1):62-70.

[9] Schilke O.On the Contingent Value of Dynamic Capabilities for Competitive Advantage: The Nonlinear Moderating Effect of Environmental Dynamis[J]. Strategic Management Journal,2014,35:179-203.

[10] Doz Y L, Hamel G.Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering [M]. Boston: Harvard Business School Press,1998.

[11] Tyebjee T T. Japan's Joint Ventures in the United States[C].Cooperative Strategies in International Business[A].Pergamon Press,c2002:457-472.

[12] Madhok,A. Opportunism and Trust in Joint Venture Relationships: An Exploratory Study and a Model[J]. Scandinavian Journal of Management,1995, 11(1): 57-74.

[13] Oxley J.E.Appropriability Harzards and Governance in Strategic Alliance: A Transaction Cost Approach [J]. Jounral of Law, Economics, and Organization,1997,13:387-409.

[14] Kale P, Singh H, Perlutter H.Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital[J].Stategic Management Journal,2000,21(3):217-238.

[15] 徐礼伯,施建军.联盟动态稳定:基于互依平衡的理论研究[J].中国工业经济,2010(3):97-107.

[16] Moore J F. The Rise of a New Corporate Form[J].Washington Quarterly, 1998, 21 (1):167-181.

[17] Brandenburger A M, Nalebuff B J. Co-opetition[M].New York: Doubleday, 1996.

[18] 姚小涛,席酉民.社会网络理论及其在企业研究中的应用[J].西安交通大学学报(社会科学版),2003(3):22-27.

[19] Powell W W, Koput K W, Smith-Doerr J. Interorganizational Collaborations and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology[J].Administrative Science Quarterly, 1996,41: 116-145.

[20] Lambe C J, Spekman R E, Hunt S D. Alliance Competence, Resources, and Alliance Success: Conceptualization, Measurement, and Initial Test[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2002,30(2):141-158.

[21] Zahra S A, Ireland R D, Hitt M A.International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Engtry,Technological Learning,and Performance [J].The Academy of Management Journal,2000,43(5): 925-950.

[22] 藍海林,汪秀琼,吴小节,宋铁波.基于制度基础观的市场进入模式影响因素:理论模型构建与相关研究命题的提出[J].南开管理评论,2010,13(6):77-90.

[23] Dacin MT, Oliver C, Roy J P.The Legitimacy of Strategic Alliances: an Institutional Perspective[J].Strategic Management Journal , 2007,28:169-187.

[24] 王涛,陈金亮,罗仲伟.二元情境下战略联盟形成的嵌入机制分析[J].经济管理,2015,37(8):55-64.

[25] Das T K, Teng B. The Dynamics of Alliance Conditons in the Alliance Development Process[J].Journal of Management Studies,2003,39(5):725-746.

[26] Holmberg S R, Cummings J L. Building Successful Strategic Alliances: Strategic Process and Analytical Tool for Selecting Partner Industries and Firms[J].Long Rang Planning, 2009,42: 164-193.

[27] Zahra S A, Ireland R D, Hit M A.International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Engtry,Technological Learning,and Performance [J].The Academy of Management Journal,2000,43(5): 925-950.

[28] Das T K, Teng B S.Risk Types and Inter-firm Alliance Structures[J].Journal of Management Studies,1996,33(6): 827-843.

[29] 迈克尔·Y·吉野,U.斯里尼瓦萨·朗甘.战略联盟:企业通向全球化的捷径[M].雷涯邻,等,译.北京:商务印书馆,2007:5-11.

[30] Williamson O E. The Economic Institutions of Capitalism [M].New York:Free Press, 1985.

[31] Ario A, Reue J J. Designing and Renegotiating Strategic Alliance Contracts[J]. The Academy of Management Executive(1993-2005),2004,18(3): 37-48.

[32] Mahok A. Revisiting Multinational Firm's Tolerance fro Joint Ventures: A Trust-Based Approach[J].Journal of International Business Studies,1995,26(1): 117-137.

[33] Yadong L.Transactional Characteristics, Institutional Environment and Joint Venture Contracts[J].Journal of International Business Studies,2005,36(2):209-230.

[34] Das T K, Teng B S. Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances[J].The Academy of Management Review, 1998, 23(3):491-512.

[35] Heide J B, John G.Do Norms Matter in Marketing Relationships?[J]. Journal of Marketing,1992,56(2): 32-44.

[36] Das T K, Teng B. A Risk Perception Model of Alliance Structuring[J].Jounal of International Management, 2001,7:1-29.

[37] Moorman C, Deshpandé R, Zaltman G.Factors Affecting Trust in Market Research Relationships[J].Journal of Marketing,1993,57(1): 81-101.

[38] Sitkin S B, Weingart L R.Determinants of Risky Decision-Making Behavior: A Test of the Mediating Role of Risk Perceptions and Propensity[J]. The Academy of Mangement Jounal,1995,38(6): 1573-1592.

[39] 蔡繼荣,靳景玉,郑贤贵.关系性资产对战略联盟协同影响的实证研究[J].软科学,2013,27(10):50-54.

[40] 孟琦,韩斌.获取战略联盟竞争优势的协同机制生成分析[J].科技进步与对策,2008,25(11):1-4.

[41] 屈维意,周海炜,姜骞.资源——能力观视角下战略联盟的协同效应层次结构研究[J].科技进步与对策,2011,28(24):17-21.

[42] Harrison J S, Hitt M A, Hoskisson R E, Ireland R D.Resource Complementarity in Business Combinations: Extending the Logic to Organizational Alliances[J].Journal of Management,2001,27(6): 679-690.

[43] Lambe C J, Spekman R E, Hunt S D. Alliance Competence, Resources, and Alliance Success: Conceptualization, Measurement, and Initial Test[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2002,30(2):141-158.

[44] Deitz G D,Tokman M, Richey R G, Morgan R M.Joint Venture Stability and Cooperation: Direct, Indirect and Contingent Effects of Resource Complementarity and Trust[J].Industrial Marketing Management,2010,39(5): 862-873.

[45] Jap S D. Perspectives on Joint Competitive Advantages in Buyer-supplier Relationships[J].International Journal of Research in Marketing,2001,18(1): 19-35.

[46] Samaddar S, Nargundkar S, Daley M.Inter-organizational Information Sharing: The Role of Supply Network Configuration and Partner Goal Congruenc[J].European Journal of Operational Research,2006,174(2): 744-765.

[47] Boersma M, Buckley P J, Ghauri P N.Trust in International Joint Venture Relationships [J].Journal of Business Research,2003,56(12): 1031-1042.

[48] 石贵成,等.对服务销售中关系强度的研究——概念界定、量表开发与效度检验[J].南开管理评论, 2005(3):74-82.