刘劲勋:大西北土地上的孤独行者

2017-06-19文丨巩志明图丨刘劲勋

文丨巩志明 图丨刘劲勋

影像志

刘劲勋:大西北土地上的孤独行者

文丨巩志明 图丨刘劲勋

越是在摄影越来越热闹的时代,真正优秀的摄影师越需要沉潜,理性,有坚守,耐得住寂寞,远离潮流,保持自我,不追求过度曝光,这样的人,这样的作品,才可能经受住时间考验。生活在兰州的摄影师刘劲勋就是朝着这个目标迈步的人。

刘劲勋主要展览

2007年11月,丽水国际摄影节

2009年05月,中国纪实摄影大展1949-2009

2009年08月,首届大理国际摄影节

2009年09月,平遥国际摄影节

2011年01月,上海OFOTO艺术画廊个展

2011年10月,TOP20中国当代摄影新锐展

2014年10月,第五届济南国际摄影双年展

2016年06月,首届天水摄影双年展大师邀请展

2017年04月,第九届三影堂奖摄影展

2017年04月,首届映·纪实影像奖摄影展

远离潮流,保持自我,没有过度曝光,作品经受住了一段时间考验。

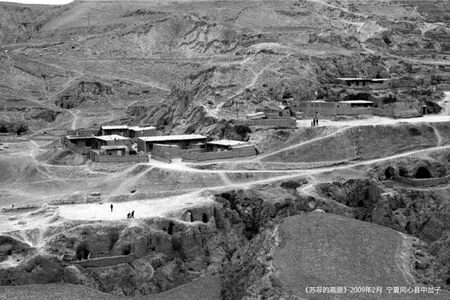

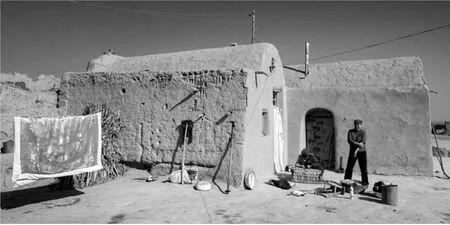

从我看到的刘劲勋的两个专题《苏菲的高原》和《他方》来说,完成至今,基本都沉淀了六七年之久,这两个专题也基本显现了他对艺术,对摄影的个人化理解和追求。真正的艺术家就是应该尽量与他人拉开差距,甚至是与时代潮流保持审慎的距离。

摄影师对社会的表达,不仅是为了自我发声,同时在为这个时代的人发声。“艺术家就是在思考别人不思考的,以及没有时间思考的问题”。人和动物最大的区别就在于,人是有理想和思想的,而这种理想的光芒,思想的深度,应该体现在我们人类的文化、艺术作品之中。这些作品关照当下,引领未来,使受众不仅能认识“现实”而且能修正改造“现实”,这是一切文化艺术的天然使命,摄影亦然。

向往精神高原,关切情感世界,是理解刘劲勋影像的命门所在,也是他与许多同类题材拍摄者的根本区别。

于德水是我非常尊重的摄影前辈,他说“刘劲勋曾在其传统纪实作品里,以真挚的情感注入和经典的影像语言,呈现了他所属的这个民族,撼人心魄的精神高原和丰富的情感世界。”

刘劲勋的《苏菲的高原》和《他方》的核心是关注精神,展示情感。刘劲勋所关注的这个题材正是许多摄影师所忽视的,甚至是所遮蔽的那部分精神气质。

刘劲勋曾说过:“《苏菲的高原》缘起于1993年张承志的《心灵史》一书,看完后血脉偾张,想用相机以影像的方式再呈现一遍《心灵史》……这个项目,算是对自己精神格局的一次影像自检。”他还说过:“少数民族及其宗教一向是‘摄影家们’热衷追逐的对象。”对这些“摄影家”,我想说一句,不要因为自己的“摄影艺术”而去臆造场景。之所以这样说,是因为我见过不少臆造出来的关于少数民族和宗教信仰的“作品”,这是荒唐的一件事。

《苏菲的高原》2009年2月 宁夏同心县北山套庄

《苏菲的高原》2009年2月 宁夏同心县中岔子

《苏菲的高原》2009年3月 宁夏同心县窑山

《苏菲的高原》2009年2月 宁夏同心县沙葱沟

我以为这两点是理解刘劲勋影像的命门所在,也就是从出发点和参照坐标上,刘劲勋与许多同类题材拍摄者的根本区别。

刘劲勋与王征在西海固的题材上是“狭路相逢”,但刘劲勋的影像与传统的中国纪实摄影有些方向性的区别。

关于宁夏穆斯林影像还有一个不能绕开的重要参照是摄影家王征的作品。从拍摄地域上看,他们两位有较高的重合度,相对其他摄影人而言,这两位摄影人的作品,更为纯正平和,也更为安静本分。但是,他们二人的作品也有呈现区别。

就我有限的阅读和积累而言,王征更靠近20世纪90年代中国纪实摄影的传统,也就是更严酷,更冷峻,更向往真实,多少还有些批判意味;而刘劲勋则完全趋向21世纪的“画廊摄影”,这个词用在这里并不准确,而我想说的是与传统的中国纪实摄影有些方向性的区别。可以看出来,刘劲勋与王征在西海固的题材上是“狭路相逢”,但是,他作为晚辈摄影人,还是从前辈王征的影像中汲取了营养和力量。

中国个性化的影像,不是太多而是太少了,大量的人和作品,都缺乏自家面目,而刘劲勋的作品突出了个性化的东西。

人人都渴望在平凡的人生里捕捉惊喜和壮丽,为此不停地选择和努力,可世界上大部分的传奇不过是普普通通的人将心意化作了行动而已,就像刘劲勋在完成了《苏菲的高原》,又马不停蹄,用两三年时间,完成了《他方》。

新锐摄影评论人海杰对《他方》有一段锐利且中肯的评论:“刘劲勋撇下关于西海固的影像表达,转向甘南,他首先得与烂熟的影像和观者牢固的审美习趣做斗争,得与影像中日常里灿烂的阳光和藏区厚重而苦难的脸庞做斗争。近距离干涉已成近年来的影像灾难,从这个角度来讲,刘劲勋的《他方》,事实上是一次撤退与反水行为,他把自己与拍摄对象之间的陌生关系公开化,让影像从意义的负担中挣脱出来,站在远处,收获斑驳的梦话般的际遇。而且,很明显地,《他方》的作品里有一种恍惚和眩晕感,这种感觉似乎是带着摄影师对于‘他方’的不适。”两厢比较,我更为欣赏刘劲勋的《他方》。

德国诗人特拉克尔有句诗:灵魂,大地上的异乡者。我在阅读《他方》时,总是想到这句诗,而且可以体会到一种悠然的音乐声在耳边环绕。关于藏区的影像,我们不能不想起杨延康,想起吕楠,让我开心的是,刘劲勋的《他方》却开辟了全新的视觉天地。这种“全新”完全是更为主观的,更为私人化的观看方式,来源于现实,但是高于现实,是通过提炼、提纯和结晶的艺术手段和表达方式。

“艺术路线”核心内涵是拍摄题材的选题叠加和主题深化,还有就是摄影语言的个性化摸索和逐渐定型。

冷静想想,刘劲勋的照片并不是要表达现实世界的纤毫和冷暖,他看似不经意,实则刻意让镜头中的影像变得迷离、恍惚、暧昧、甚至诡异,当受众一时无法辨析和识别的时候,很有可能会转向对摄影师主观内心世界的关注,这应该是刘劲勋作为摄影师的“策略”和“埋伏”。

这其实就是艺术家对世界的存在和表达,也可以理解为摄影师对现实的关注和表达。其中关注和表达的背后决定高低的“艺术路线”。上世纪八九十年代活跃在摄影圈的摄影师的“艺术路线”是十分矛盾、纠结、含混的,甚至没有什么方向感,因为决定当时摄影价值的因素太多太多,所以侯登科那一代人是走了不少弯路的。到了上世纪90年代的摄影人,制约因素减少,主导因素渐渐强势,“艺术路线”变得简单而清晰了。

《他方》

《苏菲的高原》2007年2月 甘肃省张家川县

其实“艺术路线”核心内涵是拍摄题材的选题叠加和主题深化,还有就是摄影语言的个性化摸索和逐渐定型。譬如萨尔加多,就是通过10多个世界各地的重体力劳动场景的图片故事,组成了一部恢弘博大的《劳动者》。其纪实摄影语言借鉴了新闻摄影的流行语汇,大场景,超广角镜头,最大限度地突出主体神态,强化视觉冲击力。再如吕楠的“3+1”模式,3是他的三部曲《被遗忘的人》、《在路上》、《四季》,1是他的《缅北监狱》,纪录和表达的是边缘化群体的生存状态,满足的是普罗大众对陌生,神秘同类的“窥视欲望”。其摄影语言就是在从视觉刺激,极致化呈现到平复安静,温情脉脉之间不断平衡。

所有摄影师都应该思考,怎样用更为纯粹的视觉语言,展示我们独有的精神家园,一步一个台阶,超越旧我。

刘劲勋除了已经完成的《苏菲的高原》和《他方》之外,现在手头正在进行的还有两个专题:2010年开始的《新疆》和2015年开始的《匈奴》。这四个专题的地域全部在中国的大西北,应该是刘劲勋相对熟悉的土地和人群,问题是以怎样更为纯粹的视觉语言,展示独有的精神家园,一步一个台阶,超越前两个专题呢?

我们应该清醒地看到,随着数码影像的漫漶,互联网传播便捷性的史无前例的惠及,摄影的记录功能明显在衰弱,摄影已经在越来越多的专业摄影师的不断原创下,由“记录”转变为“表达”。摄影师对现实的选择和概括已经越来越成为摄影师的核心竞争力,作品建立现实存在但是超越于现实存在,不仅仅依靠彰显或者隐藏态度、评价和价值观,更需要建立超越于“记录”功能层面的视觉语言体系的摸索和完形。我以为,这是刘劲勋的《新疆》和《匈奴》要超越既往的根本。

在艺术的诸多门类里,摄影只是其中一支。艺术属于文化的范畴,文化的背后是思想,思想与文化是相辅相成的。说到底,思想文化是根基,有多大的根基盖多高的楼,不可舍本逐末。

《苏菲的高原》2009年4月 宁夏同心县窑山

《苏菲的高原》2007年4月 宁夏海原县郑塘

《他方》