上海国际大型体育赛事本土化研究

2017-06-17叶锦杜梅

叶锦 杜梅

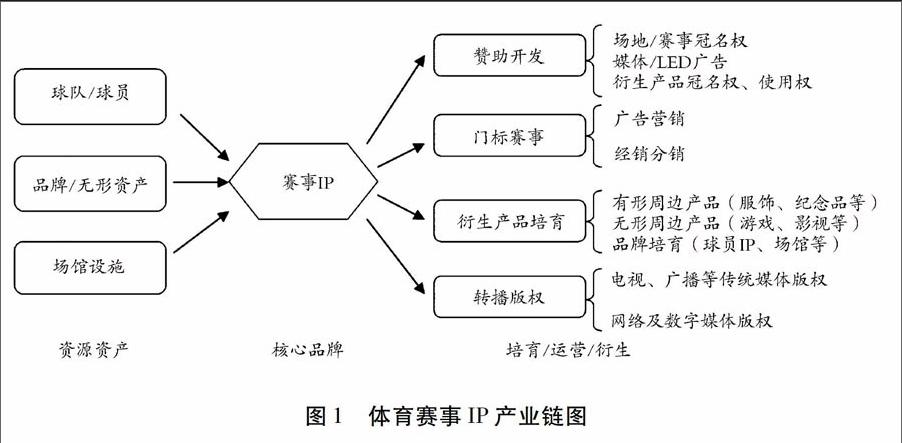

摘要:为给上海国际大型体育赛事本土化发展提供参考,采用文献资料、逻辑分析等研究方法,在回顾上海国际大型体育赛事历史沿革的基础上,评析、诊断赛事本土化发展现状。研究发现:赛事IP本土化培育乏力、本土文化融入欠缺、赛事本土受众基础薄弱等问题成为主要症结,并对此提出资本运营本土化、文化耦合本土化、体育生活化的战略构想。

关键词:上海;国际大型体育赛事;本土化;战略

中图分类号:G80-05 文献标识码:A 文章编号:1008-2808(2017)01-0035-06

改革开放至今,我国举办的国际大型体育赛事在“量”的层面已经取得长足进步。上海作为我国乃至世界举办国际大型体育赛事较多的城市之一,此前主要为“自上而下”的精英(或者说官方)推动型,即在“城市营销”理念下认为国际大型体育赛事是体育的“王冠”,大型赛事的举办能够展示城市形象,带动相关产业发展、为城市发展带来新动力,国际大型体育赛事也被看作是上海国际化战略中的一张烫金名片。如今,上海以打造全球著名体育城市为新目标,为国际大型体育赛事的发展指明了方向,对“质”的层面提出更高的要求。因此,上海对“世界一流的国际体育赛事之都”内涵与外延的理解应更加深入,国际大型体育赛事不是一件“舶来品”,而要在上海“生根发芽”。基于此,研究国际大型体育赛事本土化战略对上海体育赛事价值重构和可持续发展具有重要意义。

1历史沿革:上海国际大型体育赛事发展轨迹

上海作为中国近代开辟最早,存在时间最长,面积最大的外国租界,自开埠以来就与国际大型体育赛事颇有渊源。由于上海体育赛事发展周期较长且“时代烙印”明显,为了进一步厘清上海国际大型体育赛事发展脉络,发现上海国际大型体育赛事举办过程中的“历史遗留问题”,本研究以阶段形式呈现上海国际大型体育赛事发展轨迹。

1.1萌芽阶段:体育赛事“排头兵”(开埠-1948年)

1843年,上海作为商埠对外开放,在加快上海城市近代化的同时,也促进西方体育在上海的萌芽;19世纪五六十年代,新兴的西方体育运动(板球、帆船、马术等)以即兴和休闲活动的方式进入上海华人的生活,1873年举办了首届“上海杯”国际帆船赛,后因战争遗憾而终;20世纪二三十年代,上海出现了丰富多彩的体育赛事,改变传统体育运动独自发展的场面。1937年,淞沪战役打响后,上海境内只有租界具备举办赛事的条件,慈善赛和救济赛成为当时上海体育的一种特色。1945年抗日战争结束,上海体育活动逐步恢复,并于1946年成立上海市体育协会,但战后体育的发展仍涣散无力。

在此阶段,1873年举办“上海杯”国际帆船赛的SYC是中国第一个国际帆船俱乐部;1915年在上海举办的第2届远东运动会,是首次在中国举行的国际大型综合性运动会。因此,此阶段上海的国际大型体育赛事由于国家主权等问题基本处于“萌芽”状态,但上海在近代中国体育事业的领先地位得以确立,也为后期国际大型体育赛事的探索奠定基础。

1.2早期探索阶段:赛事统筹规划(1949-1977年)

新中国成立后,体育事业作为社会主义建设的重要一环,纳入政府工作规划,走上统筹发展的道路。为迎合工人的生产热潮,体育作为辅助劳动力生产和再生产的重要工具发挥余热,上海的乒乓球、篮球、足球等受众较多的优势项目得到快速发展,出现与法国、南斯拉夫、古巴等国之间的国际交流赛。但在文化大革命时期,上海体育赛事举步维艰。

在此期間,举办了5届上海市运动会,是规模较大的市级赛事,国际大型体育赛事基本处于“空白阶段”。可见,此时期依然以国内赛事为主,但上海体育氛围的上升也成为举办国际大型体育赛事的重要社会基础。

1.3起步阶段:单项赛事跨越式发展(1978-1992年)

改革开放之际,我国体育事业百废待兴,体育社会化已是大势所趋。上海经济的迅速回暖,为举办国际体育赛事创造了良好的条件,上海市承办国际大型体育赛事呈良性发展态势。

这一阶段,共举办了4次国际性比赛,7场亚洲比赛。其中,1984年上海体育馆举办的第lO届亚洲女子篮球锦标赛,是建国以来上海首次举办的洲际单项锦标赛;1985年第4届世界杯跳水赛,揭开上海首次举办单项最高等级赛事的序幕;1991年首届“万宝路”国际足球邀请赛,具备国际足球赛事B级标准,也是新中国成立之后上海举办的水平最高、奖金最多、影响最大的足球赛事。

可见,此阶段上海国际单项体育赛事的数量和质量都有了显著提升,上海举办国际大型体育赛事的脚步在沉寂多年之后终于实现了跨越式发展。

1.4快速发展阶段:经济体制改革福利凸显(1993年-至今)

进入20世纪90年代,经济体制改革的福利惠及体育领域。为解决单一国家统筹管理与体育社会化趋势日益增强的矛盾,我国开始探索体育事业的社会化、市场化、产业化之路。上海在国内首先揭开按市场需求选择、申办和运作赛事的序幕。跨入21世纪后,上海的综合竞争力和国际地位不断提升,上海明确提出积极申办、承办具有世界一流水平体育赛事的战略方针。伴随2014年国务院46号文件对商业性赛事的“松绑”,社会资本纷纷涌入国际大型体育赛事,赛事市场化、产业化、社会化趋势日益明显。上海国际大型体育赛事逐步呈现以下几个特征:数量保持稳定成熟态势;赛事与城市形象紧密关联;精品赛事、品牌赛事格局形成[引。

在此期间,特别是近10年上海举办的具有代表性的国际大型体育赛事呈明显增长趋势(见表1)。1993年东亚运动会,是建国后上海第一次承办国际综合性运动会,也是国内市场化运作大型赛事的首创;之后逐步形成国际马拉松赛、高尔夫锦标赛、F1大奖赛、田径钻石联赛、斯诺克大师赛、ATP网球大师赛、环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛等七大国际品牌赛事。

可以看出,上海国际大型体育赛事经过漫长的历史沿革已经取得初步成效,是时候更进一步,从引进、学习走向赛事本土化,但不可否认的是,上海在国际大型体育赛事本土化过程中仍存在诸多问题。