旅游开发后云南泸沽湖地区摩梭人的语言保持

2017-06-15格则清珠

刘 燕 格则清珠

(云南大学旅游文化学院文学与新闻系 云南丽江 674199)

旅游开发后云南泸沽湖地区摩梭人的语言保持

刘 燕 格则清珠

(云南大学旅游文化学院文学与新闻系 云南丽江 674199)

文章通过访谈和参与观察的方法对云南泸沽湖地区的摩梭人语言保持状况进行了研究。调查发现,旅游开发后泸沽湖地区的摩梭人的语言保持状况发生了较大变化,摩梭人从比较单纯地使用摩梭语变成了普遍能说摩梭语和汉语的双语者,摩梭语的活力已经开始减退。虽然短期内摩梭人不会出现大规模的语言转用,但转用汉语的趋势在年轻人身上已露端倪。在影响摩梭语保持的因素中既有有利因素也有不利因素,应该扬长避短,促进摩梭语的保持。

摩梭语;语言保持;语言地位;语言功能

摩梭人自称“纳”,与丽江纳西族有共同的族源,两者属同源异流关系。摩梭人现主要分布在川、滇交界处的泸沽湖沿岸,使用纳西语东部方言(为方便起见,下文称“摩梭话”)。自元明之后摩梭人中融入了部分蒙古族血统[1]。所以四川泸沽湖沿岸的摩梭人在民族识别时被划为了蒙古族。云南的摩梭人在1959年宁蒗工委编写的《宁蒗概况》中一度被称为“摩梭族”,20世纪50年代进行民族识别时最终将云南这部分摩梭人划归纳西族。摩梭人对此反响很大,并多次迫切要求恢复摩梭族称。1990年,云南省人大常委会批准其使用“摩梭人”这一准民族称谓。1992年对外旅游开放后,云南摩梭人开始使用摩梭称谓开展文化旅游。

云南省的摩梭人主要居住在宁蒗彝族自治县,宁蒗县全县总人口为258869人,其中摩梭人口为16119人,占总人口的6.23%(该数据来自2010年第六次人口普查数据)。主要分布在拉伯和永宁两个乡,拉伯乡离泸沽湖旅游景区较远,其语言受旅游开发影响较少。永宁乡落水村委会全境属于泸沽湖景区,落水村委会辖14个自然村,其中大落水、里格、小落水、尼塞、竹地(摩梭村)以摩梭人为主,也是云南境内泸沽湖旅游的主景区。本文研究对象即为云南宁蒗彝族自治县永宁乡泸沽湖沿岸上述5个自然村的摩梭人。

一、摩梭语保持状况

旅游开放以前永宁地区非常封闭,与外界接触较少。解放前永宁属于较单纯的摩梭话地区。“因从元朝至解放前,永宁土司一直是摩梭人,所以摩梭话在永宁占重要地位。至解放前,以普米语或其他语言为母语的族群都必须学习摩梭话,而摩梭人则多半不是双语者。所以较其他方言地区,永宁摩梭话受其他语言的影响应该算是相当少。”[2]自1992年泸沽湖被国务院列为对外开放的旅游区以后,摩梭人的语言状况有了很大的变化。“在今日永宁,语言转用现象非常明显。”[2]大落水村是最早搞旅游的村子,全村109户,人口共574人,由摩梭、普米、汉族三个民族的人口构成(户数和人口数据来自永宁乡落水村委会2016年下半年统计数据)。据落水村委会党总支书记介绍,大落水村的摩梭户约占50%,普米户约占40%,汉族户约占10%。该村通行的语言是摩梭话,普米族和汉族也都会说摩梭话,并在很大程度上接受了摩梭文化,也可以与摩梭人通婚。里格村共有53户人家,共190人;小落水27户,126人;尼塞18户,104人;竹地(摩梭村)32户,220人,以上四个村子几乎全部由摩梭人构成(同上)。

笔者对泸沽湖地区的村委会、学校、寺庙、博物馆、茶馆等地的摩梭工作人员进行了走访,并对上述5个自然村的部分村民进行了入户访谈和实地观察。调查发现,旅游开发后,摩梭人几乎全部都成为了双语者,在生活中都能熟练兼用摩梭语和汉语。摩梭语仍是他们的第一语言,现在族群内的交流仍然使用摩梭语,族群间用汉语。汉语和摩梭语在泸沽湖地区以一种互补共生的关系存在。摩梭语承担着日常交流、维系族群情感、传播族群文化的功能。汉语则主要担负工具性的交际功能。由于摩梭语功能的局限性和词汇发展的滞后性,摩梭人无法靠母语获得足够的现代知识,汉语在当地传媒、教育、旅游、族际交流等方面起着重要作用。

摩梭语虽仍活跃在历史舞台上,但在旅游开发的大形势下,摩梭语的生态语言环境发生了较大变化,随着汉语等强势语言的介入,摩梭语的使用空间被压缩,出现语言使用功能减退,语言活力减弱的局面。孙宏开(2006)将少数民族语言活力划分为5个等级,纳西语(摩梭语)排在第3个等级,即属于“活力下降,已经显露濒危特征的语言”[3],这一评价是比较符合摩梭语的现状的。调查发现,摩梭语的使用已经出现了明显的代际差异。现在70岁以上的老人能听懂汉话,但说汉语不够流利,一般只能进行简单的交流,他们使用的摩梭话中汉语词汇较少。50-70岁的摩梭人听说汉语都没问题,但一般只能说汉语方言,普通话说不好,语言中会夹杂部分汉语词汇。一位村民(男,62岁)说他们那一代人摩梭话中用到的汉语词汇约有20%,而他侄女那辈人说摩梭语时使用的汉语词汇更多。20-50岁左右的中青年人是村中开展旅游服务的主要人群,与游客接触最频繁。据一位大落水村民(女,32岁)介绍,目前大落水村的摩梭人参与的旅游项目主要有两项,一项是篝火晚会,一项是划船,此外还有一小部分参与包车旅游服务和摩梭家访活动。上述这些服务主要是村中的年轻人在做,他们与游客接触最多,普通话说得比较好,他们族群内部说话时有时也会无意识地转换成汉语。一个划船的小伙子(男,29岁)说,他经常感觉到即使在与摩梭人说话的时候也是使用汉语更方便一些,因为摩梭语中词汇比较少,跟现代生活相关的词汇几乎没有,有的意思虽然能表达,但用汉语只需一个词,而用摩梭语却需要用一个复杂的句子去描述。摩梭小孩子的普通话更好,因为现在一入学就全部用普通话进行授课。据笔者观察,几个村子中学龄前的小孩子基本都是双语者。有一位妇女(30岁)称家里从没有教过孩子汉语,都是用摩梭语跟孩子说话,但她4岁的儿子却可以完全用汉语进行交流。她说“这是旅游区嘛,孩子自然就会讲汉话了。”另外一个2岁4个月刚会讲话的男孩虽几乎不说汉语,但能够听懂普通话,一次他闹情绪时大人拿一个皮球逗他,他竟用汉语说“不要”。通过观察摩梭人的生活和与当地人聊天发现,摩梭小孩主要通过看电视学会普通话。摩梭人把自己的土地房屋承包给外地人经营之后生活变得比较清闲,他们饭后有围着火塘聊天看电视的习惯。小孩子处于语言学习的关键期,他们通过看动画片等电视节目很快掌握了普通话。一位落水希望小学的教师(女,43岁)说,小孩子在入学前基本都会说汉语了。

二、影响摩梭语保持的因素

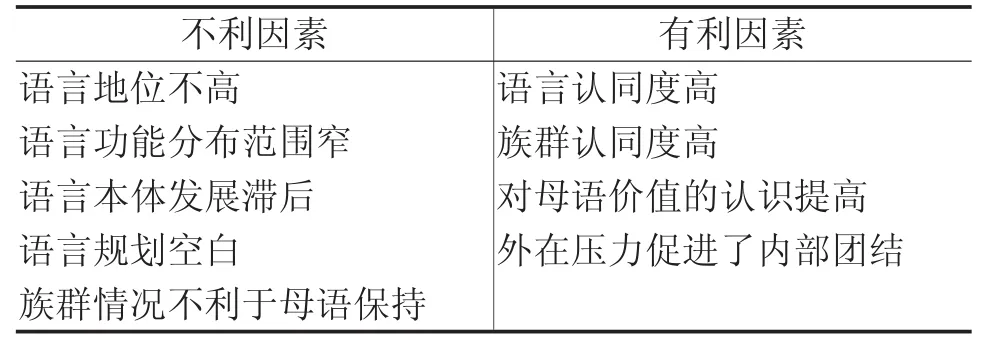

语言保持指的是某种语言的使用人数相对稳定,母语者在特定领域内(如社区、宗教活动等)坚持使用该种语言。在影响摩梭语保持的因素中既有有利因素也有不利因素。

(一)不利于摩梭语保持的因素。

1.语言地位不高。摩梭语的语言地位不高首先表现在政府的工作语言上。在走访落水村委会时,村委会书记(男,56岁)介绍说,当地村干部在召开会议的时候都使用汉语,一是因为村中除了摩梭人以外还有汉、彝、普米等其他民族,只有汉语能充当族际共同语;其次,摩梭话中缺乏与现代生活相关的词汇,用摩梭语讲党的事务、工作方面的事情时非常力不从心,所以当地的官方语言和工作语言都是汉语。

摩梭语不是学校的教学语言。宁蒗是彝族自治县,彝族人口占当地总人口的60%以上。当地政府比较重视彝族语言文化的保护,在宁蒗县中小学开设有汉彝双语教育班,但全县连摩梭人最多的永宁乡和拉伯乡也没有一所学校开设汉语和摩梭语的双语教育班,摩梭语的传承完全靠在家庭中自然习得。大落水村的摩梭人口超过了普米族人口,但落水希望小学的大门口却挂着“普米双语班”的牌子,学校的老师(女,43岁)说:普米族属于特少民族,所以有很多特殊政策。这里的摩梭人属于纳西族,政策都跟纳西族一样。摩梭人不是一个独立的民族,官方也就没有任何针对摩梭语言的保护措施。

摩梭语也不是摩梭人的宗教语言。叶小军(2012)指出,“在语言人类学看来,宗教仪式使用本族语,对语言的保持有举足轻重的作用。”[4]摩梭人的原始宗教是达巴教。但“达巴教没有组织,没有寺庙,没有成文的教义,没有固定的节日,没有经书和文字,传承完全靠口传心授”(该信息来自摩梭民俗博物馆),这些都不利于达巴教的传播。元初藏传佛教传入后,逐渐取得优势地位,目前泸沽湖地区的摩梭人全民信仰藏传佛教,达巴教已经式微,“达巴文化处于濒临灭绝的状态”。日尊寺住持(男,44岁)介绍,永宁地区的摩梭人多数信仰藏传佛教中的黄教,还有一小部分信仰花教。摩梭人家中重大事件都要请喇嘛做法事,喇嘛在宗教仪式中使用藏语。摩梭人除了喇嘛外几乎都不懂藏语,但他们对藏语的认同度和美誉度较高。随着达巴教和藏传佛教的此消彼长,摩梭语也失去了宗教语言的地位。

综上,摩梭语既不是官方语言、也不是教学语言和宗教语言,语言的地位和威望不高。

2.语言功能分布范围窄。摩梭语的语言功能不强。随着社会的发展和旅游开发的推进,摩梭语的语言功能被不断压缩。泸沽湖地区没有摩梭语的电台、电视台、报刊杂志等,更没有摩梭语的网站。又由于没有文字,摩梭语的文学文化作品也是一片空白。现在摩梭语在科技、教育、传媒等方面都已没有用武之地,只能用于族群内的日常交流。摩梭年轻人学习、工作、社交等一切活动都离不开汉语。在现代社会,摩梭语的使用功能已退居一隅。笔者在听两个摩梭人在火塘边聊天时发现,他们在说话时夹杂了很多汉语词汇和短语,比如:“车”“上班”“加班”“公寓”“星期一”等等,这说明摩梭语已不能满足现代生活的交际需要。

3.语言本体发展滞后。有生命力的语言必须要能够适应社会的发展,实时地反映社会生活的变化,不断进行新陈代谢。但摩梭语的发展显然跟不上社会发展的步伐,这一点突出表现在词汇上。摩梭语的词汇发展非常滞后,为了弥补这一缺陷,摩梭语中大量借用汉语中的词汇。据沙毓英(1996)的研究,“摩梭语中词汇数量少、范围窄、概括和具体化程度都不高。”[5]例如,摩梭语中缺乏与近代文明有关的词,“汽车”“轮船”“飞机”“手机”“电脑”“医院”“报纸”等词,表达这些概念时直接使用汉语。摩梭语中抽象名词也非常少,像“原因”“结果”“原则”“条件”“政治”“经济”等概念在摩梭语中都没有对应词。词汇上的封闭性严重影响了摩梭语的交际功能,迫使摩梭人在某些语境下转用汉语。

没有文字是影响摩梭语保持的另一重要因素。纳西语有3种文字,分别是东巴文、哥巴文、字母文字。东巴文是一种古老的象形表意文字,仅限于东巴祭司用来书写经咒;哥巴文是后世东巴弟子所创的一字一音节、笔画简单的象形文字,但字形不固定,也没有得到推广。字母文字是建国后以纳西语西部方言为基础创立的拼音文字,根本不能用来记录东部方言。总之,以上三种文字第一没有得到推广,第二都是用来记录纳西语西部方言的。因此可以说摩梭语是没有对应的文字的。没有文字就无法记录语言;没有文字,一切语言规范工作都无从做起。文字的缺失限制了摩梭语的发展,不利于语言的保持。

4.语言规划空白。少数族群的语言在开放的社会环境下是很难自发维持的,如果没有保护措施,很快就会转用功能更强的语言。语言规划就是对语言使用的人为干预,是政府及相关部门有意识地维持一种语言社会功能的行为,主要包括本体规划和地位规划。本体规划主要指语音、词汇、语法、文字方面的标准化、规范化等;地位规划指提高语言的社会影响以促进语言保持,如扩大语言使用范围、推广双语教学等。摩梭人由于人口少以及民族归属上的模糊性(既是纳西族,又是摩梭人),使得语言规划和语言保护政策得不到贯彻,在本体规划和地位规划这两方面的政策几乎都是空白。

5.族群情况不利于母语保持。摩梭人的族群状况也不利于语言的保持。使用摩梭语的人口少,约5万左右。摩梭人又不要求族内婚,对通婚容忍度高,落水村民对与本村的普米族和汉族通婚没有多少排斥感,尤其是摩梭人与普米族之间完全可以自由通婚,旅游开放后还有一些摩梭人与外来的汉人通婚。摩梭人处于族裔散居状态,远离族群主体,周围的族际环境复杂,摩梭人与主体民族纳西族的互动少而与其他民族的交往多。旅游开放后,摩梭人与外界接触频繁,生活条件也得到了改善。富裕起来后的摩梭人倾向于送子女到外地读书和工作,他们希望走出泸沽湖,去接触外面的世界,这也是他们物质生活满足以后的自然选择,现在到永宁、丽江甚至更远的地方工作的摩梭人日趋增多。还有一些摩梭家庭选择将家中5、6岁的孩子送到丽江读书,接受更好的教育,这使得孩子们从小就接触到汉语和汉文化,母语熟练度降低。

(二)有利于摩梭语保持的因素。

1.语言认同度高。“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理质素的稳定的共同体。”[6]可见,语言是民族(族群)的重要特征之一,是族群归属的标志。人们往往将母语视为族群内部联系的纽带。在全球化、信息化的今天,摩梭语作为弱势族群的语言,其工具性的功能受到削弱,这是历史的必然,但母语的情感性、资源性功能不但没有削弱,反而得到了强化。摩梭人对自己的母语普遍具有深厚的情感,并对本族群的语言持高度认同态度。比如,父母对孩子母语水平的期望比较高,不希望摩梭语在后代中失传,这种强烈的母语忠诚及母语认同态度对摩梭语的保持起了重要作用。据大落水村村民(女,32岁)介绍,家中小孩出生后,父母都会跟孩子说摩梭话,虽然他们现在在外地工作,也会在孩子学语言期间将孩子送回老家,使其学会摩梭话。另一里格村的村民(女,30岁)说,不会说摩梭话就不是摩梭人了,在村子里,不会说摩梭话就无法融入摩梭群体。一个竹地摩梭村的小女孩(15岁)说,虽然普通话在外地生活时比较有用,但在村子里还是摩梭话有用。

2.族群认同度高。摩梭人对本族群认同度高,而对自己所属的民族纳西族认同度不高。王娟等(2016)调查发现“摩梭中学生对中华民族与摩梭人具有较高的认同感,对纳西族和蒙古族的认同感较低。”[7]这也是族群认同度的一个佐证。另外,从摩梭人对其他族群的态度也可以看出摩梭人对本族群的认同。一位曾在永宁工作,现退休回家的摩梭人(男,68岁)说:“汉人最喜欢分家了,以前我们这里的汉人只有两户,后来他们的几个儿子长大后都分出去住了,一下子变成十几户,耕地都用来盖房子了,现在他们都没有地种。”另外一个从事包车环湖旅游活动的摩梭人(男,46岁)说:“四川那边的摩梭人跟我们语言、风俗什么的都一样,他们被划为了蒙古族。以前说他们是摩梭人他们还不乐意,就认为自己是蒙古人,现在看到摩梭文化旅游赚钱了,又说自己是摩梭人,变来变去的。现在他们也自称摩梭人,说是蒙古人游客也不买账啊,他们身份证都不敢拿出来给人看。”从上述谈话内容可以看出,他们对其他族群一些行为的不认可,恰恰说明他们内心的族群优越感。

3.对母语价值的认识提高。旅游开放后,游客的期待巩固了摩梭人对自身语言文化的认同,同时让他们意识到语言文化是一种宝贵资源,可以说旅游开放推进了摩梭人的“摩梭化”进程。哈斯额尔敦(2011)指出外来游客的关注决定了摩梭文化的内容[8]。来泸沽湖旅游的游客对摩梭人的母系制家庭、走婚、宗教等文化充满兴趣,而摩梭语正是摩梭文化的载体。在人们的关注和期待下,泸沽湖人的摩梭意识进一步觉醒,他们会刻意地凸显自身的摩梭人特征。有一位在丽江工作的摩梭人(女,32岁)说:“旅游开发后,我们受汉文化影响太大了,看到很多学者来研究摩梭文化,我产生了很强的危机感。……作为摩梭人我觉得自己应该为保护摩梭语做点儿什么。”

4.外在压力促进了内部团结。宁蒗教育局副局长提到,摩梭“太弱了,根本没有知识分子社群,在主流社会也没有任何支援,……摩梭没有自己的政治力量,宁蒗县属于彝族自治县,丽江则属于纳西地区,主流社会更是汉族文化,摩梭成为外族层层‘包围’的弱小族群,在主流社会完全没有代言人或民族领袖。”[9]根据科塞的社会冲突理论,外在的冲突和压力会促进社会内部的团结,增加凝聚力。摩梭人在社会发展过程中面临种种外在压力:摩梭人口数量少。根据第六次人口普查,宁蒗的摩梭人只有一万六千余人。虽然使用纳西语东部方言的纳人共有5万左右,但多数不采用摩梭称谓,并不是严格意义上的摩梭人。比如泸沽湖对岸的四川境内的纳人,他们跟永宁摩梭人的族源、语言、文化完全相同,却被划归为蒙古族,他们也比较接受自己是蒙古后裔的说法,民族认同感很强。他们曾一度认为摩梭称谓带有侮辱性,不愿意被称为摩梭人(近年来这种观念有所改变)。

摩梭文化受到周围其他强式文化的冲击。历史上摩梭人受藏文化影响很深。唐朝以前永宁是吐蕃居住区域,藏传佛教约在宋末元初就以传到摩梭居住区域,此后一直影响着摩梭人的生活。现在摩梭人几乎放弃了本土宗教达巴教,全民信仰藏传佛教,家家供奉着佛堂。一位被调查者(男,35岁)说,他结婚以后已经定居丽江城里,很少回到泸沽湖老家,他在丽江的家里也设有佛堂,供奉酥油灯。旅游开放后摩梭人又受到汉文化的影响。汉文化对摩梭的母系制度造成了一定影响,一些摩梭男子开始接受汉族以男子为中心的社会组织结构。

摩梭话的使用空间也在不断压缩,由于人口数量少,摩梭话曾经的区域共同语的身份也在逐渐丧失。另外摩梭人周围生活着的都是其他民族,彝族、汉族、普米族、藏族等等,摩梭人在当地的族际关系中语言文化不占优势,所在的宁蒗县是彝族自治县,政府推行保护彝族的语言文化政策,而没有任何的摩梭语言文化的保护措施。

另外,摩梭人的生产、生活方式不容易被主流社会接受。摩梭人的母系制家庭和走婚习俗经常被作为一种另类的生活方式加以炒作。摩梭人一旦离开泸沽湖到外地生活的话就只能结婚,不能走婚。“谁跟你走婚啊!”一位摩梭小伙子无奈地说。摩梭人的合作社式的生产方式也与现代社会格格不入。一位竹地摩梭村村民(女,25岁)说,村里实行的是合作社式的生产方式,共同劳动,平均分配。比如,现在每户人家天天都要派人参加篝火晚会,如果一个人不能来,就要找家中另一个顶替,跳舞挣到的钱按户平分。她说她在给游客介绍这种合作社式的生产方式时游客们常常带着一种怀疑的态度。

以上等等促使摩梭人要顽强地保持自己的语言,证明自己是一个独特的群体。事实也表明,上述不利因素并没有消灭摩梭人的族群意识,而是使他们的族群归属感更强。

综上,影响摩梭语保持的因素有:

结语

在全球化、信息化的历史条件下,摩梭语这种少数族群语言的衰变已成为不可逆转的历史必然,虽然短期内摩梭人还会保持在双语使用阶段,但长期来看语言转用恐怕是难以避免的。

一切的社会现象,包括风俗习惯、宗教信仰、意识形态等都保存在语言里面。语言是民族的重要特征,而且民族的其他特征一般也要通过语言才能得到体现。举个例子来说,比如“夫妻”这一词组在摩梭语中的语序是“妻子和丈夫”,与汉语的语序刚好相反;在摩梭语中“母”与“大”同义,“男”与“小”同义,从这些语言现象可以看出摩梭社会中的母系制家庭和女性在社会生活中的地位。

“根据国际共识,非物质文化遗产的90%以上是由少数民族语言及地方方言承载与传播的,所以,作为非物质文化载体的语言文字和非物质文化遗产本身是同等重要的。”[10]例如,达巴文化是摩梭文化的源头,其内容涵盖着摩梭人的哲学观、伦理观、甚至天文、历法、地理、医药、文学、艺术等,是一个反映摩梭传统文化的全息系统。但达巴不像纳西东巴一样有东巴文写成的经书,达巴诵经全靠记忆,其经文称为达巴口诵经。在这种情况下,一旦摩梭语消失,摩梭文化之根也将无以为继。

因此,我们应该认识到新时期摩梭语功能的转变,即便摩梭语的工具功能削弱,但它的资源性和情感性功能仍然具有重大的社会价值,对待摩梭语仍要坚持保护的原则。

[1]李绍明.川滇边境纳日人的族别问题[J].中国社会科学,1984(1).

[2]米可(AlexisMichaud),拉他咪·达石.云南省丽江市永宁区域摩梭话中濒临消失的声调与音位 [C]//丽江民族研究.昆明:云南民族研究出版社,2010.

[3]孙宏开.中国少数民族语言活力排序研究[J].广西民族大学学报,2006(5).

[4]叶小军.羌语保持的人类学思考[J].黑龙江民族丛刊,2012(6).

[5]沙毓英.从摩梭人的词汇看人类概念的发展[J].心理学报,1996(3).

[6]斯大林.斯大林选集(上卷)·马克思主义和民族问题[M].北京:人民出版社,1979.

[7]王娟,张积家,肖二平,等.摩梭中学生的民族认同及其影响因素[J].华南师范大学学报(社会科学版),2016(1).

[8]哈斯额尔敦.地域分布与共同体的形成——以泸沽湖地区旅游开发中的“摩梭化”现象为例[J].中央民族大学学报,2011(4).

[9]周华山.无父无夫的国度?——重女不轻男的母系摩梭[M].北京:光明日报出版社,2010.

[10]黄行.当前我国少数民族语言政策解读[J].中南民族大学学报(人文社会科版),2014(6).

[责任编辑 靳开宇]

H257

A

2095-0438(2017)06-0067-05

2017-03-10

刘燕(1981-),女,辽宁抚顺人,云南大学旅游文化学院文学与新闻系讲师,硕士,研究方向:语言学及应用语言学。格则清珠(1984-),女,云南丽江人,云南大学旅游文化学院文学与新闻系助教,研究方向:民族学。

2015年度云南省教育厅基金项目“旅游开发背景下泸沽湖摩梭人语言使用状况调查”(2015Y501)。