邻近采空区工作面上端头矿压显现及控制技术

2017-06-15李常浩

李常浩,王 羽

(潞安集团 余吾煤业有限公司,山西 长治 046103)

邻近采空区工作面上端头矿压显现及控制技术

李常浩,王 羽

(潞安集团 余吾煤业有限公司,山西 长治 046103)

以余吾矿N2105工作面回采过程中沿空巷道矿压显现频发为工程背景,基于动静载叠加机理,分析了工作面上端头煤岩体失稳破坏诱发矿压显现机理,提出了采用一次锚网支护与锚网索支护+高压水射流巷帮卸压协同控制两种方案。数值模拟和现场实测结果表明,锚网索支护+高压水射流巷帮卸压协同防治能够在上端头处巷道围岩中形成强弱强的结构,对围岩稳定性改善以及矿压防治有很好的效果。

邻近采空区;上端头;矿压显现;动静载叠加;锚网索支护+高压水射流;数值模拟

近年来,随着综采液压机械化水平的提高,工作面支护强度不断提高,冲击地压显现地点由工作面向巷道中转移。研究统计表明,75%以上的冲击地压事故发生于回采工作面两边的巷道中,特别是超前工作面0~80 m的支护区域内[1-3]. 因此,针对具有矿压显现危险的巷道控制研究成为重要课题之一[4,5].

1 工程概况

余吾矿北风井东翼采区5条上山煤层大巷呈东西方向布置,大巷从北向南依次为:1#回风大巷、辅助运输大巷、胶带大巷、进风大巷和2#回风大巷。煤层大巷群所处煤层厚度6.25 m,平均倾角+4°,煤层上部为半亮型,内生裂隙发育,较为脆硬,煤层下部为褐黑色,为粉状煤,较为松软,3#煤层整体结构复杂,内生裂隙发育。基本顶以细粒砂岩为主,平均厚度4.3 m,直接顶为泥岩,平均厚度2.63 m,直接底为泥岩,平均厚度2.3 m,基本底为细粒砂岩,平均厚度3.4 m. 大巷群沿3#煤层底板掘进,巷道宽4.8 m,高4.0 m,各条煤层大巷间留设煤柱宽度30 m,属密集巷道群布置。巷道群布置方式见图1.

2 冲击发生情况及原因分析

2.1 底板冲击实例

N2105工作面回采至褶曲构造区时,进风平巷底板出现多处底鼓变形,使得原本水泥硬化处理过的巷道底板破坏严重,见图2a). 严重的地方甚至发生底板冲击地压,造成底板煤岩体瞬间向巷道空间内弹出,见图2b). 同时,布置于进风平巷中的瓦斯抽放等管路受到底板变形破坏影响,会造成管路的破损和泄露,严重时甚至会导致瓦斯爆炸事故的发生,对矿井的安全生产造成了严重的威胁。

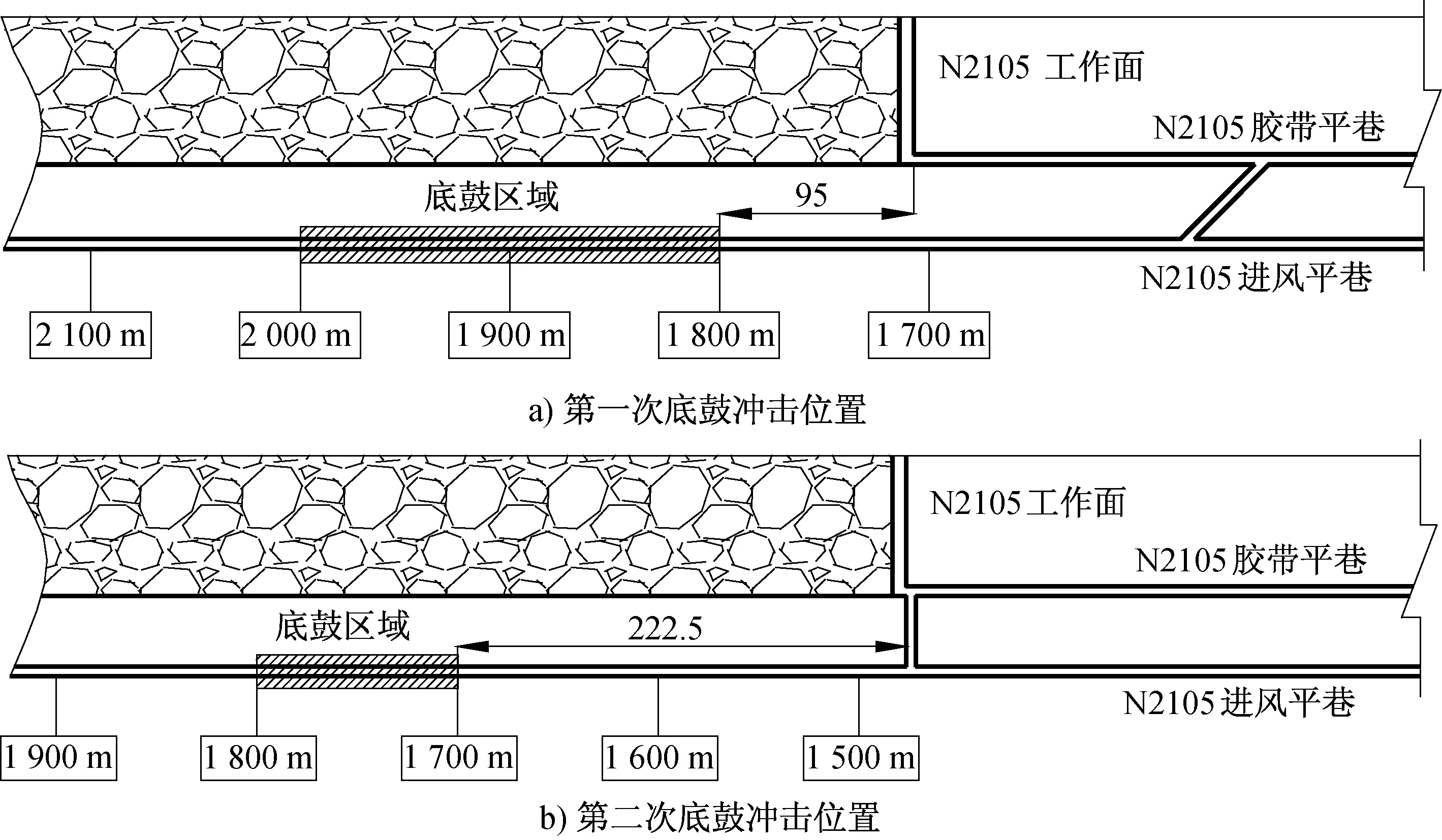

N2105进风平巷两次底板冲击地压事故发生位置及破坏影响范围见图3. 由图3a)可知,第一次底板冲击地压发生时,工作面大致推进至里程1 700 m处,冲击显现范围从超前工作面煤壁95 m处开始,在进风平巷里程1 800~2 000 m多处发生了严重的底鼓破坏。由图3b)可知,第二次底板冲击地压发生时,工作面大致推进至里程1 450 m处,冲击显现范围从超前工作面煤壁222.5 m处开始,在进风平巷里程1 700~1 800 m多处发生了严重的底鼓破坏。

2.2 动静载叠加机理

基于窦林名团队[6,7]提出的动静载叠加组合诱发冲击机理,煤岩体易在高集中静载力源场和动载力源场叠加作用影响下失稳破坏。煤岩体受动静载叠加组合诱发冲击地压可用公式(1)表示:

σj+σd≥σbmin

(1)

图1 N2105工作面与大巷布置平面图

图2 N2105进风平巷底板破坏图

式中:

σj—煤岩体中的静载荷,kN;

σd—矿震形成的动载荷,kN;

σbmin—发生冲击地压时的极限载荷,kN.

受N2105工作面超前支承压力和邻近采空区侧向支承压力叠加影响,容易在工作面靠近回风巷侧的上端头处形成高集中静载荷,见图4a). 随着工作面的回采,当上覆岩层顶板大面积破断或工作面内的小断层构造活化等产生强烈动载扰动,动载扰动以弹性波的形式传播到工作面附近,与上端头处的高集中静载荷叠加组合,就容易造成煤岩体失稳诱发冲击地压,见图4b)、4c).

图3 两次底板冲击显现位置平面图

图4 冲击地压机理图

由于现代综采设备机械化程度的提高,工作面发生矿压显现的几率不断降低,因为冲击显现位置多集中于巷道中。在上端头处煤体中形成较高的集中静载荷,高集中静载荷在动静载叠加组合诱冲中起到主要作用。

3 上端头协同控制技术

3.1 协同作用

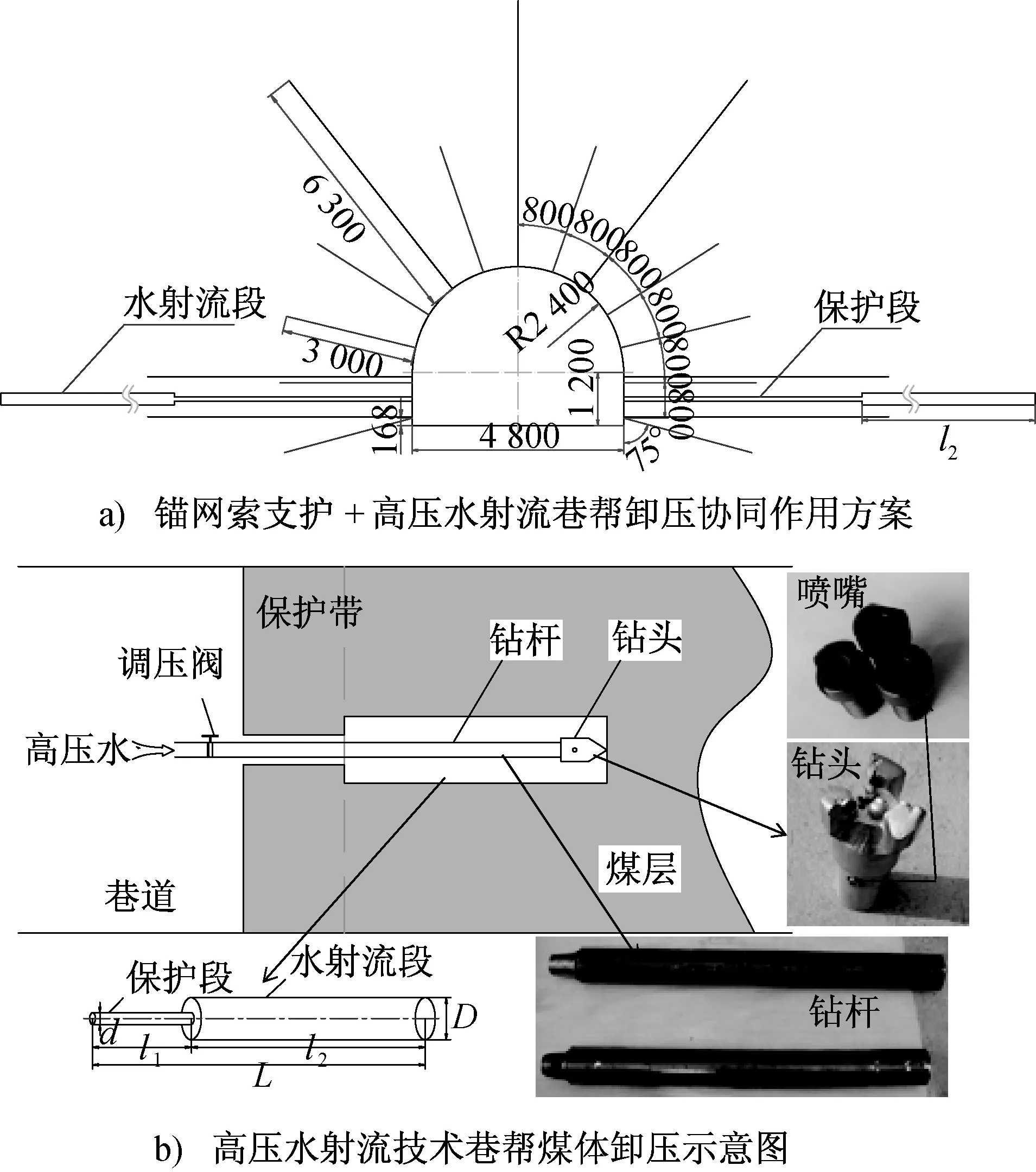

N2105工作面沿空巷道锚网支护选用d22mm×3 000mm的左旋无纵筋螺纹钢锚杆,锚杆间排距为0.8m×0.8m,每个锚杆孔应使用2支Z2350型树脂锚固剂,锚杆锚固长度约1.76m,两帮底角锚杆向下扎角15°,辅助控制底鼓,锚杆预紧力矩不小于300N·m. 二次帮拱加强支护锚索选用d17.8mm×6 300mm、强度1 860MPa钢绞线,配合使用400mm×400mm锚索托盘,每个锚索孔应使用4支Z2350型树脂锚固剂,要求锚索预紧力不低于100kN[8,9]. 在二次帮拱加强支护的基础上,对巷帮上端头凸角处煤柱体实施高压水射流冲孔卸压,见图5a). 其中,高压水射流技术可在巷帮留设一定长度l1的保护带,然后对巷帮深部高应力煤体进行高压水射流旋转割煤,利用孔内返水将切割区域的煤体排出孔外,人为制造一定长度l2的大直径卸压空间(水射流段),见图5b).

图5 冲击地压防治协同作用示意图

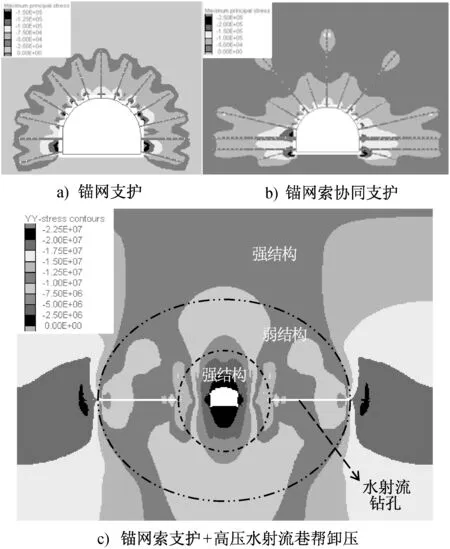

3.2 静载数值模拟

根据N2105工作面工程地质条件,应用FLAC2D数值模拟软件对锚网支护与锚索网支护进行了模拟研究,模拟结果见图6a)、6b). 从应力云图6a)可知,锚网支护形成的压缩拱厚度将近1.5 m,拱内压应力约7.5×104Pa;从应力云图6b)可知,对其进行帮拱加强支护补偿后,锚网索协同支护使得拱厚度增加至3 m,组合拱内压应力增加至约1.0×105Pa. 可见,对N2015沿空巷道原有锚网支护结构进行结构补偿后,锚网索协同支护结构大大提高了巷道围岩的承载能力,在巷道周围形成了一定范围的强结构区。在锚网索协同支护的基础上,留设长度l1=5 m的保护带,实施长度l2=15 m、直径D=300 mm的水射流钻孔,应力云图见图6c),可见水射流钻孔段形成的大直径卸压空间能够使该区域内煤体发生塑性形变,使煤体松散破碎,强度相对变低,且孔隙率相对增大,从而有效的释放和转移巷帮煤体中的高集中静载荷,从而形成一定范围的弱结构区。该弱结构区往外为未受采动影响基本保持原始状态的大范围强结构区。

图6 数值模拟垂直应力云图

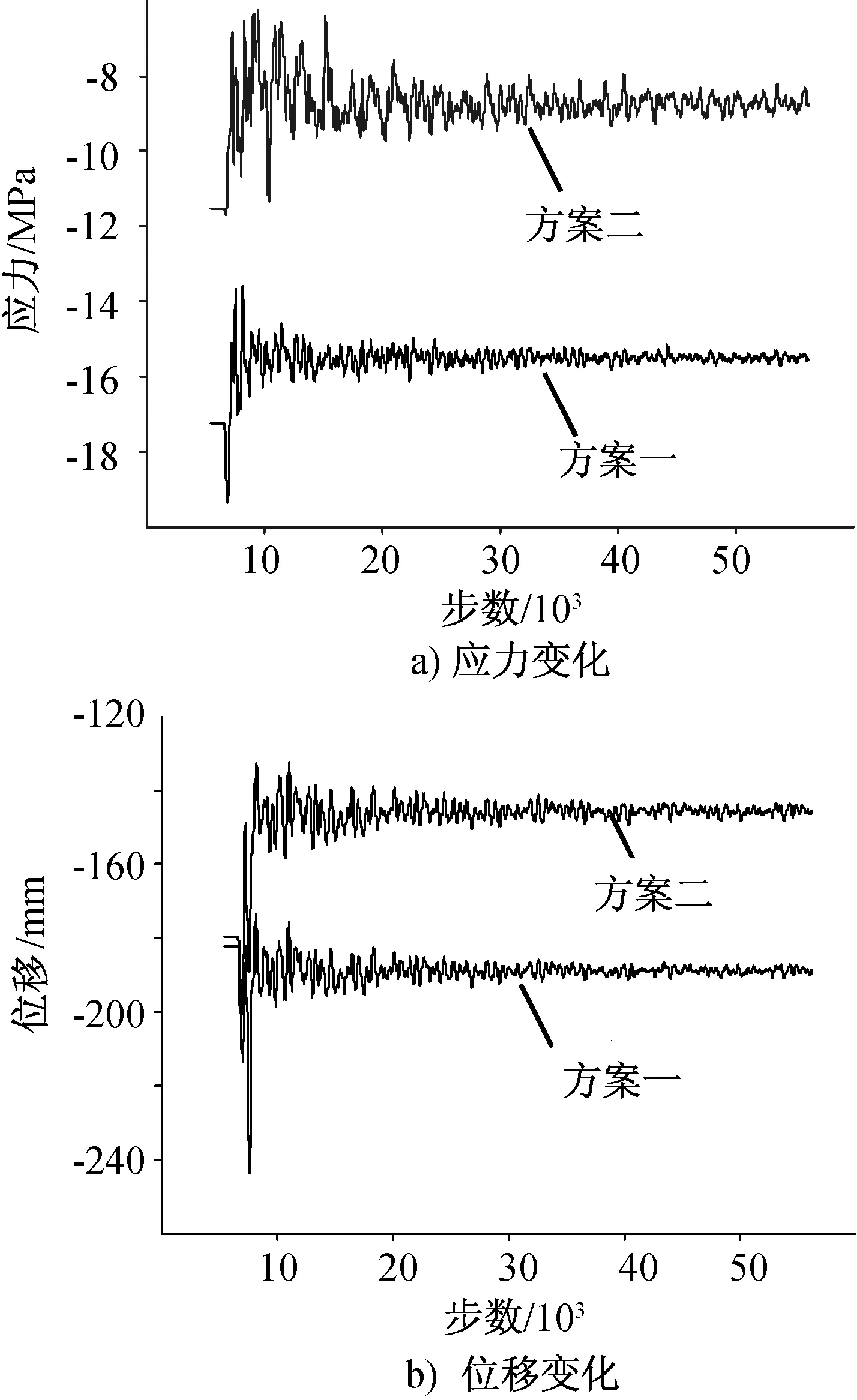

3.3 动载扰动数值模拟

在静载模拟结果的基础上,在巷道弱结构区外施加一动载震动源,本次模拟震源位置依据现场微震监系统[8,9]监测到的107J的大能量事件中最大一次的具体坐标确定。震源形式采用剪切波,震动主频率f=50 Hz,震动能量E=4.55×107J,施加于巷道顶板上方50 m位置处。通过在巷道两帮中部表面布置监测点,对比监测只采用一次锚网支护(方案一)和锚网索支护+高压水射流巷帮卸压协同防治(方案二)两种方案时两帮应力和位移变化情况,见图7.

图7 动静载叠加组合数值模拟图

由图7可知,动静载叠加组合作用下,对沿空巷道实施方案一后,帮部受到15.6 MPa的载荷,且瞬间产生一个位移增幅,瞬间位移量可达245 mm;实施方案二后,帮部受到9.1 MPa的载荷,位移量波动较小,最大值不超过160 mm. 由此可知,锚网索支护+高压水射流巷帮卸压协同防治(方案二)能够有效地防治巷道冲击地压的发生。

4 结 论

N2105工作面邻近采空区的沿空巷道上端头煤岩体受高集中静载荷作用,工作面回采引起的动力扰动使煤岩体受动静载叠加组合影响,造成其失稳破坏诱发冲击地压。

基于动静载叠加组合条件下煤岩体失稳诱发冲击机理,探讨研究了沿空巷道冲击地压防治技术。数值模拟和现场实测结果表明,锚网索支护+高压水射流巷帮卸压协同防治能够有效降低动静载叠加组合诱发巷道冲击的几率以及降低冲击显现对巷道的破坏程度。

[1] 钱鸣高,石平五.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003:23-24.

[2] 杨增强.煤体高压射流钻割卸压原理及其防冲研究[D].徐州:中国矿业大学,2014.

[3] 贺 虎,窦林名,巩思园,等.巷道防冲机理及支护控制研究[J].采矿与安全工程学报,2010,27(1):40-44.

[4] 何 江.煤矿采动动载对煤岩体的作用及诱冲机理研究[D].徐州:中国矿业大学,2013.

[5] 高明仕.冲击矿压巷道围岩的强弱强结构控制机理研究[D].徐州:中国矿业大学,2006.

[6] 何富连,杨增强,魏 臻.采动影响下碎裂煤巷注浆加固优化研究与应用[J].煤矿开采,2017,22(1):50-54.

[7] 窦林名,杨增强,丁小敏,等.高压射流割煤技术在防治冲击地压中的应用[J].煤炭科学技术,2013,41(6):10-13.

[8] 张广超,何富连.大断面强采动综放煤巷顶板非对称破坏机制与控制对策[J].岩石力学与工程学报,2016,35(4):806-817.

[9] 杨增强,窦林名,张润兵,等.特厚煤层巷道掘巷支护防冲研究[J].煤炭工程,2013(4):80-83.

Strata Behavior and Control Technique of Upper Head in Working Face Adjacent Goaf

LI Changhao, WANG Yu

Based on the dynamic and static loading superposition mechanism, take the Yuwu coal mine as the studying case, the mechanism of rock and coal induced pressure by the failure of the upper and lower head in the working face is analyzed, and the paper puts forward two program, the method of anchor-cable net support and anchor-cable net support plus high-pressure water jetting. The results of numerical simulation and field measurement show that the combined method can form strong and weak and strong again structure in the surrounding rock of the upper head, the stability of surrounding rock improved, also it is conducive for pressure prevention and controlling.

Adjacent goaf; Upper face end; Strata behavior; Dynamic and static load superposition; Anchor net support+high pressure water jet; Numerical simulation

2017-02-02

李常浩(1986—),男,山西长治人,2014年毕业于扬州大学,硕士研究生,助理工程师,主要从事煤矿安全生产方面的工作

(E-mail)458368559@qq.com

TD324

B

1672-0652(2017)03-0008-04