从边缘到中心:社会治理中“三位一体”的道德调控

2017-06-08郭夏娟杨麒君

郭夏娟 杨麒君

社会治理是由政府、社会、企业、个人等多方力量协同、对公共事务进行协商、妥协并共同决定和实施的过程,其治理途径不再局限于政府对社会的行政控制,而是多主体、多渠道的共同合作,核心是治理主体与途径的多元化。其中,道德调控(Moral Regulation)便是这种多元治理的重要途径,并构成政府职责的重要部分。事实上,随着政府处理社会事务的方式逐渐向公共治理转变,出现了各种创新途径以便将道德调控引入社会治理,一些地方政府将这种新尝试作为善治的重要途径,且已证明道德调控在社会治理中的有效性。然而,在学界,道德调控究竟在当今中国的治理转型中能否有效运行的问题,却一直存在质疑。本文正是基于这一背景,以浙江省德清县创新的“三位一体”道德调控模式为例,解析多主体、多途径的道德调控是如何形成的,具有怎样的运行机制,以及发挥了何种作用,以便更好地理解道德调控在社会治理中的作用。

一、何谓“三位一体”道德调控模式

回答上述问题,需要了解什么是道德调控。本文所说的“道德调控”并非常识理解的“私人领域”中个体行为调节方式。作为一种理论,“道德调控”最早出现于1970年,特指政府在进行社会调控时,对特定伦理和道德规则的运用。众所周知,二十世纪中期以后的西方,随着宗教对政府政策的影响日益减弱,无政府状态下的市场出现了道德危机,伦理和道德开始受到政府的重视。很多学者开始探讨道德在调控市场导致的社会问题时的作用。涂尔干(Durkheim Emile)认为,人类本性贪婪,充满无尽的欲望,如果没有强制力则难以得到约束。为此,他提出国家需要将道德调控引入社会管理。他所说的“道德调控”是指国家和政府制定明确的道德标准,约束并调节个体行为。在市场日益膨胀的背景下,政府应该更多地制定并运用伦理与道德原则以规范人们的行为。科里甘与萨耶尔(Corrigan Philip,Sayer Derek)同涂尔干持类似观点,认为道德调控是一项国家意识形态合法化的活动,需要与国家建构同时进行,其功能在于维持社会秩序。

但是,也有学者质疑和反对这种国家主导的“道德调控”论。柯蒂斯(Bruce Curtis)在研究社会教育时提出,道德调控不是依靠强制力量,而是通过习惯、观念、原则等来影响人们自身行为,建立在私人联系、舆论、劝说和民选代表的道德权威基础上,如教育就是一种道德调控方式。迪恩(Mitchell Dean)认为道德调控是多元主体参与的活动,国家不是唯一的调控者,地方、宗教和非盈利组织等都应被列入道德调控行动者的范畴。汉努(Hannu Ruonavaara)则主张道德调控是社会控制的一种形式,通过教育、说服、宣传等平和手段,转变社会成员认知,使他们遵守统一的规则。1997年,柯蒂斯再次阐述道德调控理论,提出“社会中心论”,重申道德调控是由社会个人或组织实施的多元途径的调控过程,其“道德权威”不是来自于国家权威。针对科里甘与萨耶尔文章中将道德调控定义为资本主义合法化过程的观点,新福柯主义学者(neo-Foucauldian)强调道德调控在主观建构上的作用,应将道德调控从国家合法化的概念中分离出去。这些学者批评科里甘与萨耶尔的观点过分强调国家作用,倾向于将道德调控概念从资本主义剥削假设的权力分析中排除出去,并更注重考虑民主治理模式下“自由”和自我建构的实践。

显然,这些不尽一致的道德调控理论涉及三个核心要素:国家、社会和个人。除了迪恩以外,多数学者对三者的阐释都是分而论之,以说明某一方面的重要性。不过,综观这些论述可以发现,道德调控基本上涉及三个层面:一是“国家中心论”,强调国家和政府在道德调控中的作用,带有强制性,调控效果显著。这种理解把道德调控视为重要的社会治理途径,以涂尔干的“国家中心论”为代表;二是强调“社会中心论”,认为道德调控是运用各种社会力量规范人们行为的方式,以迪恩的多元主体论为代表;三是注重个体的道德培育与内化,如汉努主张通过道德调控转变社会成员的认知,使他们对规则形成共识并接受。

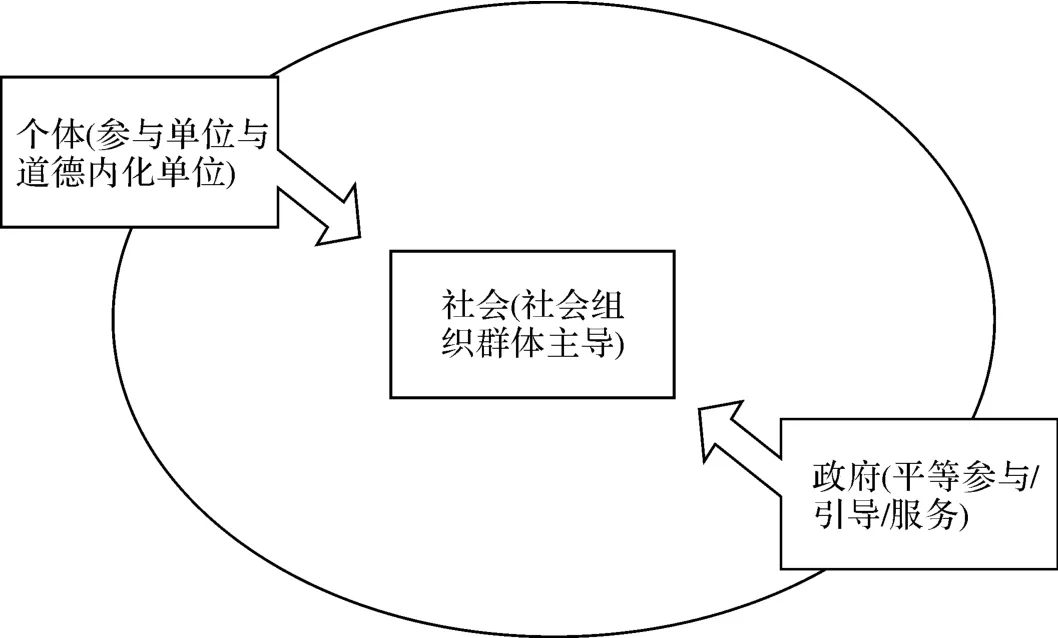

据此,笔者将整合上述分而论之的各派观点,提炼出政府、社会和个人“三位一体”的道德调控分析框架,对当今中国社会治理转型中的道德调控进行概括,以此分析我国地方政府探索的道德调控模式,并且聚焦于近年来浙江省德清县探索道德调控的实践模式,探讨政府在传统家长式控制社会的调控方式面临危机、社会公共事务治理主体与途径越来越多元化的背景下,如何运用道德调控,使之成为达成善治目标的途径。这一道德调控模式如图1所示:

图1 “社会中心”的“三位一体”道德调控模式

在这一道德调控模式中,政府从传统的控制地位转换成平等的参与者,对源自民间的道德创新进行引导与推动;社会主要是指社会组织和民间道德协会,在新型道德调控模式中处于中心地位,成为道德调控的核心力量;而个体则是道德调控的具体参与者和实践者,他们既是道德调控的主体,也是被调控的对象与客体,更是道德内化的重要单位。各主体间形成互补互助的协作关系。德清县自1997年开始以“民间道德设奖”为引导所进行的道德调控尝试,正是契合了上述“三位一体”模式,成为当今我国道德调控模式探索中的典范。多年来,这种社会中心的道德调控模式已成为社会治理不可或缺的重要组成部分,成为融合各种社会价值达成治理目标的有效途径,为善治目标的实现发挥了重要作用。

二、“三位一体”道德调控模式何以形成

现实中,不论探索何种形式的道德调控都是以化解现实道德冲突为目的。社会治理中的道德调控更是为了回应治理困境所进行的尝试。改革开放以来,市场经济冲击传统道德调控机制,政府主导的道德调控失去了以往的权威性与影响力,而效率优先的市场调节机制往往难以有效调节社会伦理价值冲突,以至于面对日益严重的道德失范,难以找到有效的调控途径化解伦理难题。为此,地方政府以创新思维探索治理途径的实践日益增多。在这种背景下,德清的尝试便是顺应社会治理转型而创立的。

从源头考察,“三位一体”道德调控模式的首创者既不是政府,也不是社会组织,而是一位普通农民。1997年,德清县武康镇太平村农民马福建出于对社会上“养老不足、爱幼有余”现象的忧虑,个人出资在本村设立“孝敬父母奖”,褒奖长期孝敬父母的优秀村民。此举随即带动了一批热心社会公益的普通百姓,很多热心人效仿设立各类民间奖项,短短几年内,出现了“孝敬父母奖”“天荣环保奖”“志国拥军奖”“溪水交通安全奖”“正良外来人员风尚奖”等多个奖项。这一民间自主形成的道德调控方式开始显现出积极效应。

然而,道德力量持久而广泛的感召力需要依赖于社会舆论与公众的知晓度,源自民间的主动创举在分散状态下的发展存在局限,其影响力依然有限。在个体驱动的民间道德设奖实施数年后,政府敏锐地发现了这一民间创新道德调控方式对社会治理的积极作用,便主动介入其中。2005年,政府成立民间设奖指导管理小组,将该创新途径纳入政府治理框架之中。在政府的推动下,2006年成立了“德清县民间设奖协会”,以便对分散的民间设奖创新进行规范、指导与推广。该协会主席与成员由民间志愿者组成,其职责包括制定民间道德设奖章程、规则,提供交流沟通平台。如接受设奖申报与登记、规定设奖年限、在政府和民间设奖人之间进行沟通协调与信息传递等。

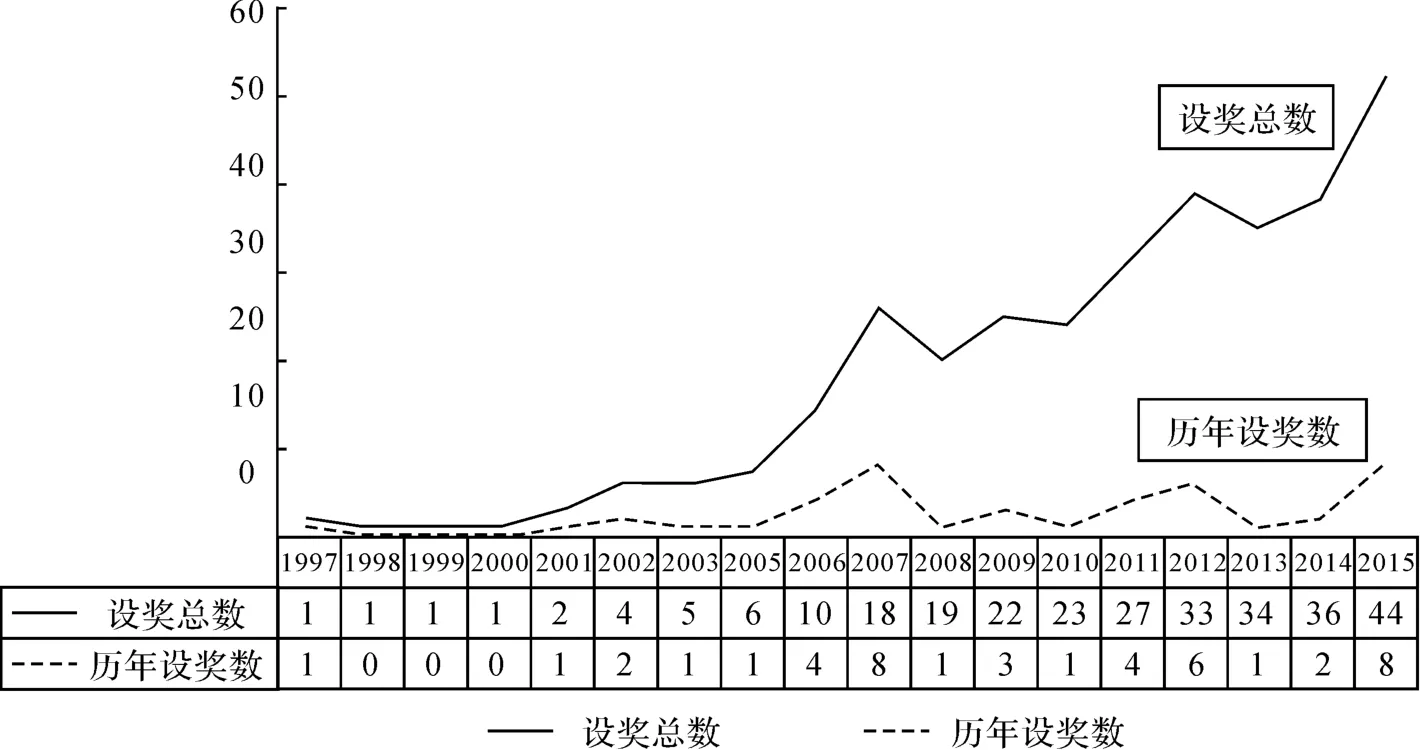

随后,政府作为平等参与者的作用日渐显现,使得这一民间自发的创新途径,呈现出快速增长发展的趋势,从2006到2015年,已发展出44个奖项,内容涵盖“尊老爱幼、拥军爱国、见义勇为、诚实守信、助残助学、热爱环保”等各个方面。至今,形成了覆盖全县范围的道德氛围,尤其是在农村,几乎每个村都已知晓民间道德设奖的道德调控实践(见图2)。

图2 德清民间历年道德设奖增长

很显然,从民间自主设立单一道德奖项,发展到从多领域的普遍共同实践,政府作为公共权力的实施者,利用其权威与影响力,将自发的个体行为整合成社会行动,尤其是通过培育“民间道德设奖协会”这一民间组织,由社会组织行使具体的指导、规范以及交流沟通职能。而政府的介入并非传统意义上的主导或控制,而是以平等身份参与其中,甚至是隐藏于社会组织背后,出谋划策,提供政策支持与宣传平台,包括力所能及的经费资助,使得民间道德设奖义举在政府这只“看不见的手”的助力下得到孵化,将原先分散零星的民间奖项纳入到整体框架中,使之更有序地得以完善,使这种尝试得到快速发展,有效带动了积极道德风气的形成。综观这一过程,政府始终处于幕后推动地位,并非台前的主导,更没有以领导自居,而是作为服务者、推动者和倡议者,确保社会和个体的作用得以最大限度的张显,从而使得这一有效创举从产生之初便充分体现出“社会主导”的特征。

三、“三位一体”道德调控模式如何运行

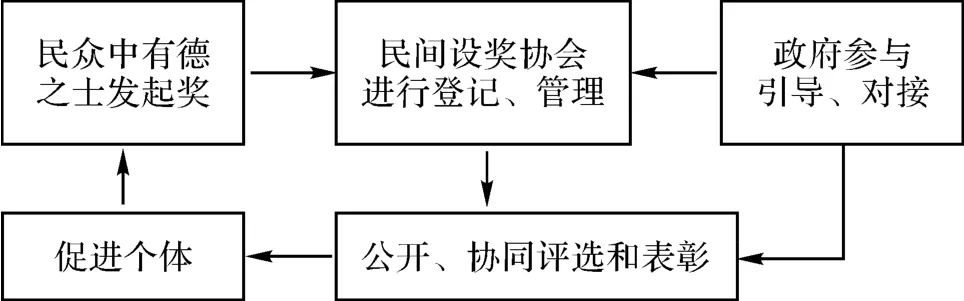

任何具有生命力的道德调控都需要有效的运行机制。那么,德清“三位一体”道德调控具有怎样的运行机制并驱使其运行呢?这是理解该模式是否具有真实有效性的重要前提,也是理解道德调控在社会治理过程中发挥作用的基础。在该模式中,政府、社会和个体在道德调控中承担各自角色,发挥不同的功效。三者各司其职而又相互配合协作,形成了道德调控中政府、社会与个人紧密合作的循环运作机制,并且使得“社会”成为该调控系统中的核心力量。该调控机制如图3所示:

图3 德清民间设奖运行机制

首先是公众自主设奖。“三位一体”道德调控模式在原创阶段始于民众的自觉行动,而且在运行过程中同样体现该特征。所有道德奖项的设奖人都是普通民众。他们以个人或团体为单位,自愿出资设立某个奖项,奖励该领域道德高尚的普通民众。这些自愿出资设奖人多是农民、退休老人、残障人士、下岗职工、个私业主等个体或群体,如“孝敬父母奖”的设奖人马福建原先是海鲜生意人,“诚信市民奖”的设奖人蒋引娣是清洁工人,“丽红巾帼创业奖”的创始人俞小红和陆小丽是两位公司经理,“彦方诚信经营互勉奖”的设立者王彦方是一名女企业家,“少儿进步奖”由一批退休教师所设立等。他们不仅自己遵从社会道德,具有社会责任感和高尚品德,还想方设法引导他人的道德教化。与此同时,民间组织或团体也发挥了重要的引领作用。例如,退休教师协会于2012年设立了“少儿进步奖”,奖励进步的贫困学生。在目前的设奖者中,企业家占了53%。特别是女企业家协会,除设奖之外,经常发动成员做一些慰问老人、帮助贫困儿童等具有社会影响力的善举。

其次是协会的协调管理。虽然个体或团体设奖具有道德感召力,但是分散状态的运作难以形成广泛持久的影响力,而“民间设奖协会”恰恰是整合分散行为的核心平台。该协会的主要职能包括:广泛动员社会各界人士热心出资设奖;指导规范设奖名称;利用媒体加强宣传;指导监督各类民间设奖的评奖、颁奖活动;建立会员档案;对受奖者进行登记等。此外,协会还负责制定每一个奖项章程,协助活动的开展及奖金管理。其运作程序是:协会收到民间个人或团体设奖申请后,就登记在案,协助设奖人建立起该奖项的委员会和章程。各民间奖项都有各自的委员会和一套行为准则,用以长期规范和指导民间自费设奖工作,组织和动员人们参与,拓宽其知名度。比如“少儿进步奖”委员会由参与设奖的一批退休教师组成,其奖金来自参与设奖的退休教师捐款,所有出资者都可称为设奖人,他们构成了“少儿进步奖”委员会,第一届设立委员会于2012年3月到6月开了多次预备会,制定了相关章程。该章程规定了评奖标准、奖金数目、评奖程序等。很显然,民间设奖协会对各将其进行有效管理,通过宣传和引导发动更多民众参与其中。这种由社会力量建构的非正式组织,在“三位一体”的道德调控机制中具有核心地位。

再次,每个奖项在设立委员会并制定章程后,由民间设奖协会联络政府相关部门,由后者提供服务,指导辅助推荐候选人、评选、颁奖等。政府不同部门协助不同奖项的运作,如农业办负责协助与农业相关的奖项,妇联负责协助与妇女相关的奖项等。又如,与妇联关联的有“爱心帮扶奖”“诚信市民奖”“海平家庭和谐奖”等15个奖项,其设奖人或获奖者为女性,被统称为“姐妹草根奖”,妇联也是候选人的推荐方和评奖者之一,同时协助宣传和颁奖仪式的实施。各个奖项所对接的政府部门会参与奖项的运作,但不会干涉与施加行政控制,只是作为平等合作者和协助者提供服务。比如,政府利用其资源,联合社会媒体进行宣传推广,扩大道德设奖的影响范围,并协同社会媒体,将蕴含在民间道德设奖中的道德精神提升到社会主流价值的高度。

这种设奖机制充分体现了道德调控主体的变化,政府不再处于绝对的主导地位。但是,这并不意味着政府无所作为,正如涂尔干强调的,国家和政府在道德调控中的作用依然不可忽视。当政府成立领导小组,指导建立民间道德设奖协会之时,便蕴含着制度的创新,通过培育民间组织,把分散无序的个人设奖义举,整合到制度框架中,这超越了传统道德教育的“运动式”思维,使之具有稳定的可持续发展性。正如学者所指出的,以往道德调控中缺乏制度建议,便失去了有效稳定的可持续特。这种作用并非如有些学者主张的那样,仅仅需要将法制手段引入道德调控,“以国家强制力作为保障系统的法制调控手段才能够真正起到威慑作用”。相反,在“三位一体”道德调控机制中,政府的作用并不是运用强制性权力对公众进行道德调控,虽然政府在与本行业契合的道德领域展现出“在场”姿态,但并非行政控制,而是为民间设奖提供制度保障,确保民间设奖活动有效展开。

在此基础上,各方合作进行道德评奖与表彰。按照各奖项的时间规定,设奖人主动联系协会,启动评奖程序。其推选和评选过程则由三方协作完成,并且由民间组织扮演主要角色。例如,由十二名女企业家发起的“诚信经营互勉奖”,其推选程序是由德清县个体劳动者协会、德清县民营企业协会各基层分会推荐,报县个体民营企业协会,由县个民协会、县民间设奖协会、最终核定后确定获奖人。由德清新市镇企业家宋永良设立的“好家风”家庭奖,其获奖推选程序为:通过村、社区(居)、企业党组织推荐和自荐两种方式产生候选家庭,再由新市镇评审小组(由县妇联、县文明办、新市镇机关干部及群众代表组成)对上报家庭进行审核,评选出候选家庭对其事迹在媒体进行公示,接受公众投票,再由评审小组进行综合打分,评选出新市 “十佳好家风”家庭,给予表彰奖励。

随后的颁奖过程同样体现各方协作的特征。由奖项委员会和协会主导,政府协助,确立颁奖场地、表彰形式等。政府则适时推动辅助民间运作,履行其特有的职责。例如,2014年“孝敬父母奖”表彰大会在上柏镇召开,政府协助邀请各乡妇女主任、支部书记前来参加,随后通过媒体报道宣传,随之,400多家媒体作了报道,有效提高了“孝敬父母奖”的知名度,进而将评奖范围从该镇扩展到全县,之后更是涉及湖州和杭州等地。

不难看出,个体民众与社会组织、政府部门“三位一体”互动协作的特征日益显现,过程公开透明,充分体现了多元参与、社会中心的理念。这正是“三位一体”道德调控模式成功的关键所在,即“民间推动结合政府引导,全社会共同加入促进道德进步发展的行列”。不同于政府单一主导的传统调控方式,该模式中社会组织与民众个体成为道德调控的自治主体,而政府以平等角色参与其中,起到指导与协助作用。通过道德主体的自治、道德教化与舆论场,政府起到推波助澜的作用,使得民间道德风尚传播更广泛且更持久。

最后,“三位一体”的道德调控源自民间个体,最终需要回归于个体的道德内化,形成积极的道德品质,推动社会整体道德提升。道德的基础是人类精神的自律,没有道德主体的“自我立法”,道德调控的功能难以发挥。道德调控的最终目标是唤醒个人的义务感、良心感和自我价值感,引导人们自觉按照道德至善的方式行事。与其他道德奖励模式不同,源于民间的“三位一体”道德调控运行机制为公众提供了道德评价的平台,有利于整合道德价值信息。通过广泛的公众参与,有效传播道德精神,促进社会道德的个体内化。例如,“孝敬父母奖”自设置以来,已经感召了一大批普通百姓。如太平村有一户人家,婆媳关系一直不好,争吵不断。而在该奖项设立后,看到别人家庭关系和睦受人尊敬,儿媳妇开始改变对婆婆的态度,后来被评上了“孝敬父母奖”。在这一道德调控运行机制中,设奖者作为促进社会道德文明的引领者感召民众,而后者通过身体力行,为他人做出道德表率,进而影响更多的人择善而行。正是这种源自草根的凡人善举,与普通个人息息相关,相互影响,使得“百姓设奖,奖励百姓”的社会风尚日益盛行,激发出蕴藏人性中的道德力量。正如瓦尔韦德(Mariana Valverde)所说的,道德调控是一种双向交换活动,道德调控主体既是道德行为的接受者,也是道德行为的行施者,当行施者对接受者提供了道德帮助,接受者也会给予施行者一定的道德资本(如名誉)作为回报。道德调控的运行不是自上而下的行政途径,而是基于普通民众的自主性,“让社会诸力量介入,发挥官方和非官方的社会管理和社会调控能力”。不可否认,这种官方、非营利组织与个人自主运行的道德调控机制,不但已显示出持续的活力,而且成为善治的有效途径。

四、“三位一体”模式对政府善治有何影响

随着社会事务日益复杂,政府的控制式管理越来越不适应社会需求,这导致社会治理模式的变革。正如全球治理委员会提出的,治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和,既包含正式制度规则,也包含人们所认同的非正式的制度安排。这意味着,政府不再是唯一的行为者,各种私人部门和公民自愿性团体正在承担着越来越多原来由国家承担的责任。社会治理作为现代行政转型的方向,其重要特点就是多元主体的共同协作、持续互动。“善治”的本质特征就是政府与公民对公共生活的合作管理,是权力向社会的回归。“三位一体”的道德调控途径不仅推动社会治理,而且对善治目标的实现具有重要贡献。

首先,多元调控的道德途径体现了各方协作的善治特征。长期以来,伴随市场经济带来的道德“滑坡”,政府通过各种形式进行道德灌输与培育,但这种居高临下的价值传递方式总是以强制力为依托,因违背道德形成的基本规律,其效果自然不尽人意。无论是个体还是公众或者是社会组织,都作为被教育对象,成为道德调控的客体。在这种背景下,道德教育难以达成动员民众的效果,也无法让社会“运转”起来,结果是难以将主流道德标准及价值导入个体公民以及社群。

相比较,“三位一体”的道德调控模式正是在解构传统政府管理方式中的自觉选择。当民众首创道德设奖后,政府敏锐发现该创新的价值,便以平等参与者身份,加以引导和规范,促成“民间道德设奖协会”成立,进而通过该协会整合分散的个体行动,由民间协会制定设奖章程,规范奖项名称和标准,为设奖人设立并管理奖项基金。在评奖过程中,从候选人推荐、评选出获奖人,包括颁奖形式与范围等,都是在多元主体参与下完成的,包括普通公民、社会组织、志愿者、政府官员等,而道德调控的途径更呈现出“去官方”色彩,即使是颁奖形式,不同内容的奖项具有不同的颁奖方式,往往取决奖项内容的需要,由社会主体自主选择,政府只是以服务者身份,提供必要的指导与具体帮助。这种尝试实践了社会治理的基本要素,即各主体围绕共同目标相互协作,以使治理目标达到效率最大化,在社会公众实现道德内化的过程中,也推动社会协同治理的进程。

其次,促进政府和公民新型关系的形成。如果说,政府治理的目的是在各种不同的关系中运用权力去引导和规范公民的各种活动,以最大限度地增进公共利益,那么,从本质上说,善治是国家权力向社会的回归,是政府与公民之间的良好合作,它有赖于公民自愿的合作。从这个意义上说,善治的基础正是公民或民间社会的自觉参与和合作。“三位一体”道德调控模式的实施为政府与公民对公共生活的合作管理提供了现实切入点,进而建构出国家与市民社会的新颖关系。该实践有效地将公共领域与私人领域相结合,通过民间组织和管理建立合理的制度安排,实现公共领域与私人领域的沟通。

更有意义的是,政府从开始便以合作者出现,往往是在民间运行需要帮助或需要推进时给予及时支持,利用政府的行政权力及其权威,给予帮助和支持。例如,2005年成立指导小组,促成了“民间道德设奖协会”的成立,随后民间道德设奖的呈快速增长态势;又如2006年创立的“非遗保护传承奖”,由于设奖人移居外地,无法继续参与奖项运作,为了让该奖项能持续发挥作用,政府向民间设奖协会提议,并参与发布信息,征集热心民众继承该奖项的出资人,不久,新的设奖人接任,该奖项得以持续运作并传承至今。显然,政府的作用不再体现在简单的“领导”之中,而是基于相互尊重与信任的协作与指导。

最后,推进政府职能转换。长期以来,政府垄断了管理社会的全部职责,包括道德调控,而学界对政府职能转换的关注点更多地聚焦于经济层面,对道德调控职能则少有涉及。每当社会发出道德下降信号时,学者们总会呼吁政府行政权力强行介入社会道德重建,相信只有“以国家强制力作为保障系统的法制调控手段才能够真正起到威慑作用”,并且主张以法制建设为基础进行社会道德重建。科里甘与萨耶尔认为,国家和政府进行道德调控的活动是确立社会普遍认同的规则和形式,并通过经验性的特殊方式规范社会生活。然而,这种理论上的一厢情愿在实践中却收效甚微。更让人困惑的是,这种观点相信,强制性行政权力可以挽救日益衰落的社会道德,但并没有提出政府以何种途径重建道德,对于政府、社会和个体在道德调控中的角色定位也模糊不清、责任不明。结果是,道德调控机制运行中缺乏明确的主体责任,导致道德规则形同虚设,社会和个体缺乏主体意识和有效的道德内化机制。鉴于此,也有学者呼吁加强道德调控体系建设,建立一套新的有效的道德调控机制刻不容缓。

显然,在政府向服务型政府的转变过程中,引入道德调控机制进行自我变革,在与其他社会自治力量开展行动的过程中提供服务和引导,显得尤为重要。在“三位一体”道德调控的创新模式中,政府对社会的责任从全权掌控的行政式管理,自觉转变为支持和辅助的服务型职能,主要体现在引导、规范、宣传并提供平台,而非传统意义上的掌控与领导。相反,社会力量成为道德调控的核心,民间组织对调控过程进行自我管理,最大限度地调动民众的道德责任感,依靠社会舆论、风俗传统、社会声誉等形成道德舆论场。社会组织与个体公民则成为道德实践的直接参与者,主动融入道德调控过程。而政府在治理转型中主动转换职能,使得道德调控发挥出显著效果,并创造出良好的社会道德环境。值得关注的是,这种转变的意义不仅体现在道德领域,而且对政府在认识自身与社会关系上,也具有开启性影响。

[1]Matthews D R.Mere Anarchy?Canada's “Turbot War”as the Moral Regulation of Nature[J].Canadian Journal of Sociology,1996(4).

[2]Durkheim E.Professional Ethics and Civic Morals[J].American Journal of Sociology,1983(6).

[3]Corrigan P,Sayer D.The great arch:English state formation as cultural revolution[M].Oxford:Blackwell,1985.

[4]Curtis B.Policing Pedagogical Space:“Voluntary”School Reform and Moral Regulation[J].Canadian Journal of Sociology,1988(3).

[5]Dean M.“A Social Structure of Many Souls”:Moral Regulation,Government,and Self—Formation[J].Canadian Journal of Sociology,1994(2).

[6]Ruonavaara H.Moral Regulation:A Reformulation[J].Sociological Theory,1997(3).

[7]Curtis B.Reworking Moral Regulation:Metaphorical Capital and the Field of Disinterest[J].Canadian Journal of Sociology,1997(3).

[8]Purvis T,Hunt A.Discourse,Ideology,Discourse,Ideology,Discourse,Ideology[J].British Journal of Sociology,1993(3).

[9]Valverde M.Moral Capital[J].Canadian Journal of Law&Society,1994(1).

[10]李恺.“少儿进步奖”设奖人李恺访谈记录[Z].湖州:德清图书馆,2014.

[11]王彦方.民间设奖协会会长及“诚信经营互勉奖”设奖人王彦方访谈记录[Z].湖州:德清县政府,2015.

[12]德清县民间设奖协会.德清县民间设奖协会章程[Z].湖州:德清县武康镇,2006.

[13]赵继伦,宋禾.强化道德调控手段的现实性思考[J].长白论丛,1996(5).

[14]刘丽群.从道德调控走向法制调控——对市场经济条件下摆脱道德困境的思考[J].西安联合大学学报,2001(1).

[15]“诚信经营互勉奖”委员会.“诚信经营互勉奖”章程[Z].湖州:德清县武康镇,2011.

[16]“‘好家风’家庭奖”委员会.“爱有味·新市‘好家风’家庭奖”章程[Z].湖州:德清县新市镇,2014.

[17]马福建.“孝敬父母奖”设奖人马福建访谈记录[Z].湖州:德清县莫干山老年乐园,2014.

[18]丁根林,吴海燕.社会转型期公民道德建设实效性提升的路径审察——基于民间设奖“德清现象”的实证研究[J].湖州职业技术学院学报,2011(4).

[19]施敏锋.重构道德主体的自治:公民道德教育范式变革的实效向度——以湖州市德清县“民间道德奖”为例[J].浙江学刊,2012(5).

[20]徐魁峰.道德调控的弱化与自律能力的培养[J].社科纵横,2007(10).

[21]马向真,徐萍萍.道德调控与和谐社会心态塑造[J].南京师大学报:社会科学版,2009(4).

[22]林桂榛.人生价值的自命与他命[J].浙江社会科学,2001(1).

[23]卡尔松.天涯成比邻[M].北京:中国对外翻译出版公司,1995.

[24]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[25]奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].上海:上海译文出版社,2012.

[26]德清县宣传部部长.关于德清民间设奖的访谈记录[Z].湖州:德清县政府,2015.

[27]谢洪恩,肖平.简论道德调控机制 [J].道德与文明,1998(4).

[28]张康之.论社会治理中的法律与道德 [J].行政科学论坛,2014(3).