贫困山区县农村人口向城镇转移的特点、意愿、影响及对策

——以湖北省五峰县为例

2017-06-07苏涛马德富张明

苏涛,马德富,张明

(1.华中师范大学湖北经济与社会发展研究院,湖北武汉 430079;2.湖北省社会科学院社会学所,湖北武汉 430077)

贫困山区县农村人口向城镇转移的特点、意愿、影响及对策

——以湖北省五峰县为例

苏涛1,马德富2,张明2

(1.华中师范大学湖北经济与社会发展研究院,湖北武汉 430079;2.湖北省社会科学院社会学所,湖北武汉 430077)

农村人口向城镇转移,是20世纪80年代以来我国人口流动的显著特点。选取贫困山区县——湖北省五峰县为研究对象,梳理归纳五峰县农村人口向城镇转移特点,分析把握五峰农村人口向城镇转移意愿、趋势。在关照人口这一生产要素变量对五峰经济社会发展影响基础上,提出推进贫困山区县城镇化建设的对策建议。

少数民族山区县;五峰;农村;城镇;人口转移

贫困山区县,是国家重点扶贫攻坚的主战场。五峰作为贫困山区县其中的一员,农村人口转移除具有同全国其他地区类似的基本特点外,也有其特殊表现和规律。探寻人口这一生产要素变量对五峰经济社会发展的影响,有利于推动贫困山区县域“十三五”规划综合统筹,有助于推进贫困山区县加快发展、跨越式发展。

一、五峰农村人口及向城镇转移的基本特点

(一)从农村人口数量变动看,出现“内卷化”趋势。

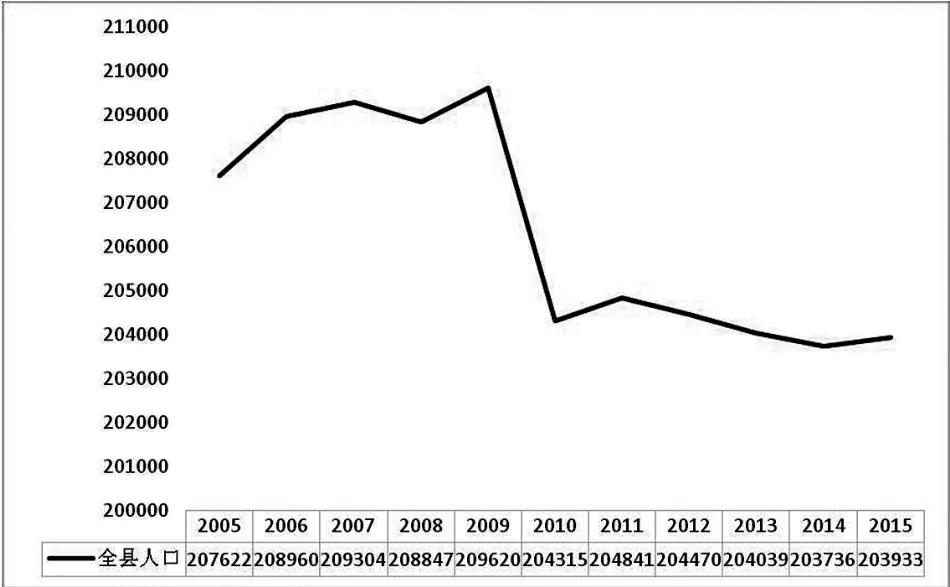

1.与全国人口持续增长不同,近年来五峰县人口停滞不前乃至近期出现以较快速度下降的迹象,“内卷化”趋势明显。具体而言:2005—2014年全国人口实现以较为均衡速度持续增长,从2005年 130756万人到2014年136782万人,年均增长率达0.5%。

图1 2005-2015年五峰县人口自然变动情况(单位:人)

与全国人口变动趋势不同,从2005-2015年五峰全县人口自然变动情况来看,以2009年前后为节点,2005-2009年全县人口基本处在缓慢增长状态;进入2010年后全县人口进入下降通道,除2011年略有增长外,2012-2015年处于持续下降态势(详见图1)。

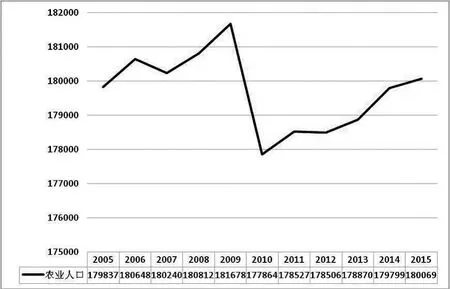

2.2010年之后五峰全县农业人口曲折上升,非农业人口整体呈现较快下降态势。从2005-2015年五峰全县农业人口自然变动情况看,大致分为两个阶段,2005-2009年农业人口从2005年179837人曲折上升至2009年181678人;以2009年前后为临界点,农业人口在2010年出现急剧下降到177864人,从2010年之后农业人口亦实现曲折上升,2015年农业人口达180069人(参见图2)。

图2 2005-2015年五峰县农业人口自然变动情况(单位:人)

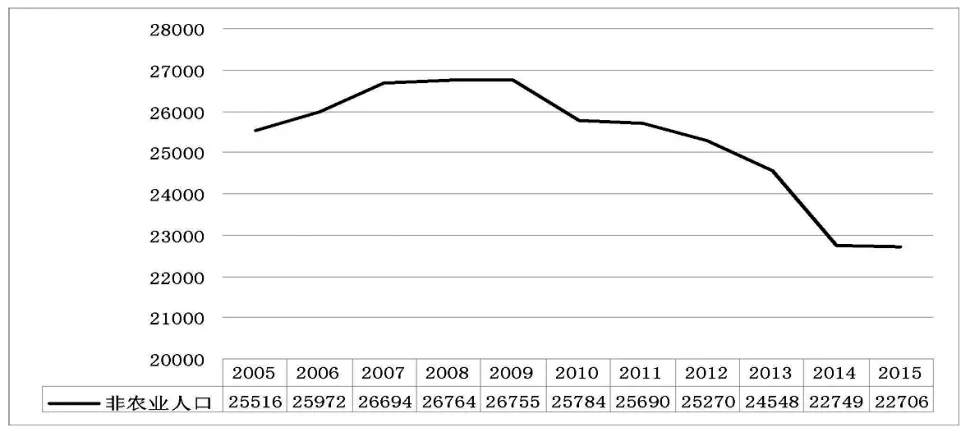

从2005-2015年五峰县非农业人口自然变动情况看,整体上呈不断下降态势,期间出现波折;具体而言,2005-2008年期间,非农业人口出现缓慢增长,从2005年25516人增长到2008年26764人;2009-2015年期间,非农业人口虽有曲折但整体出现较快下降的趋势,从2009年26755人下降到22706人(参见图3)。

图3 2005-2015年五峰县非农业人口自然变动情况(单位:人)

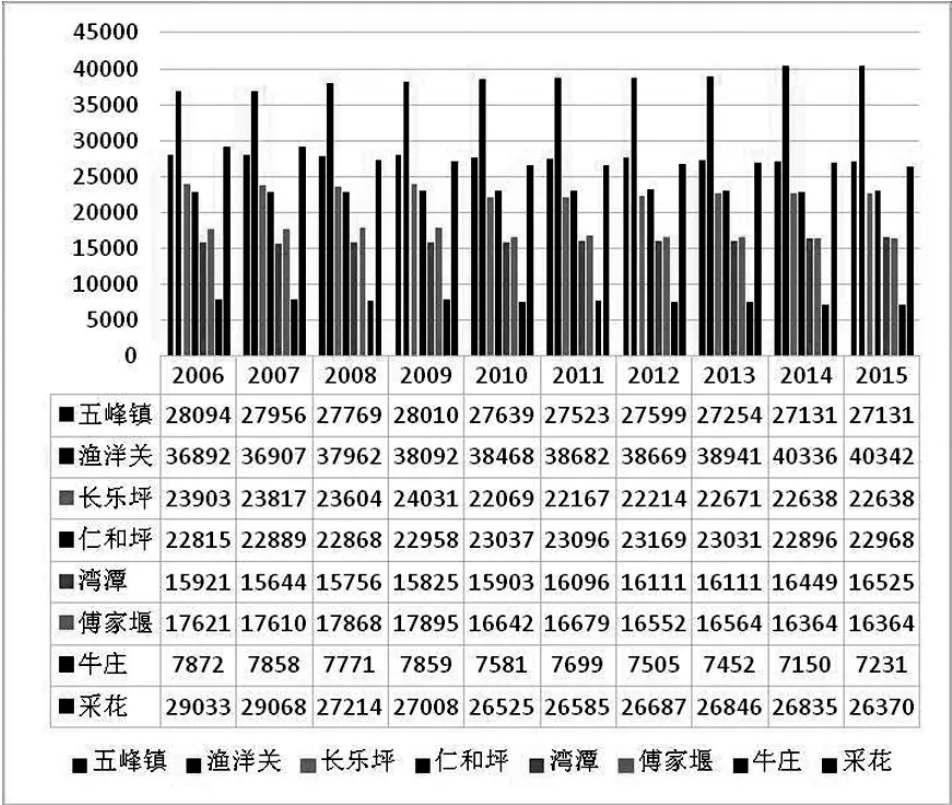

3.五峰全县人口数量减少趋势中,少数乡镇人口小幅增加迹象值得关注。就五峰县各镇农业人口变动情况而言,2006-2015年五峰县各乡镇农业人口整体数量变动不大,其中渔洋关镇和湾潭镇农业人口总量出现小幅上升,其他各乡镇大多出现小幅下降(参见图4)。

图4 2006-2015年五峰县各乡镇农业人口自然变动情况(单位:人)

(二)从农村人口结构看,老龄化、少子化、空心化加剧。

与全国大多数中西部农村情况一致,[1](p68)五峰县农村青壮年大多出去打工,留下的70%-80%是老年人。据介绍,五峰县60岁以上老年人口已达16.2%,按10%的国际通行标准,五峰县是一个典型的老龄化社会。虽然五峰县有鼓励生育的民族政策,但农村选择生一孩的比例高于全国,99%的家庭放弃生二胎。部分打工赚到钱的年轻人,会选择交通和基础设施好的地方,比如县城买房作为他们孝敬长辈、看望长辈的地方。由此,势必造成农村人口渐次减少。

(三)从人口流出入比看,整体处于封闭化状态。

五峰县流动人口主要以流出人口为主,流入人口所占比例很小。以2014年10月-2015年8月五峰各乡镇流出人口情况为例,期间,各乡镇流出人口在流动人口中的比例均超过90%。与此相对,五峰县常住流入人口少,且主要集中于五峰新老县城,其他乡镇流入人口所占比例极小。

(四)从转移的地域看,异地城镇化显著。

五峰县农村人口的转移,当前大多跳过了附近乡镇,直接进入县城乃至宜昌、武汉或者珠三角、长三角、京津冀三大都市圈。各乡镇流出人口中,很大一部分流出至外省,异地城镇化显著。

(五)从转移的城市接纳程度看,“半城镇化”明显。

五峰县建成区城镇常住人口达到8.6万人,但其非农业人口仅2.3万人,中间相差6.3万人。这说明有一大部分人虽然住在城镇里,但是他们仍然是农业户口,从事着农业生产,仅仅表现为“地域的城镇化”,而并非“人的城镇化”,这是明显的“半城镇化”现象。

(六)从人口城乡转移的方向看,“逆城镇化”显现。

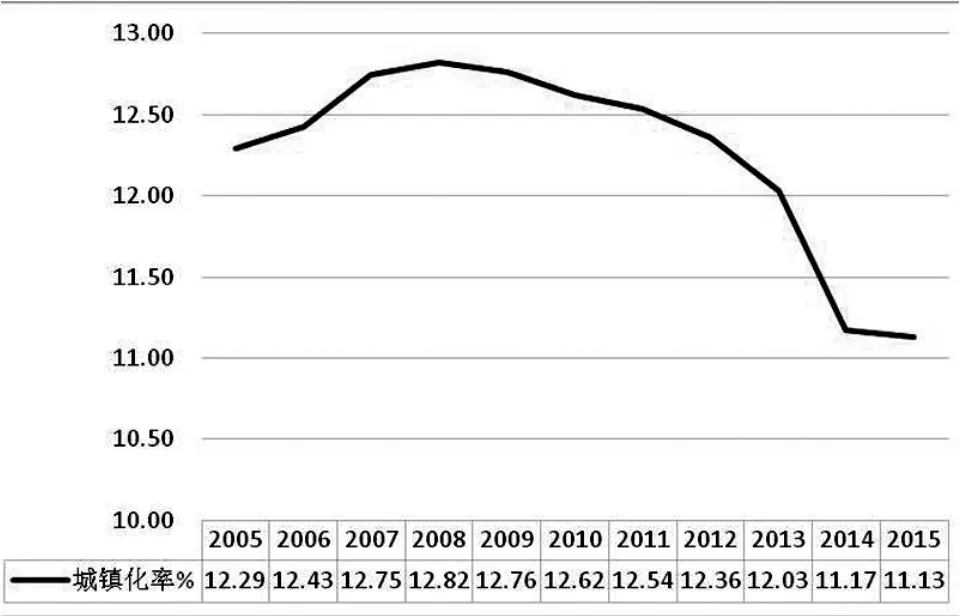

在全国和湖北省城镇化进程不断加快的整体环境中,五峰县出现农业人口仍占主体,城镇化率却不断下降,呈现“逆城镇化”趋势。2005-2014年期间,全国层面上城镇人口实现较快速度持续增长,人口城镇化趋势较为明显。相比而言,2005年-2015年,五峰县非农业人口所占比例不升反而下降,从2005年的12.29%,降至2015年的11.13%,降幅为1.16%(参见图5)。

图5 2005-2015年五峰县城镇化率情况(单位:%)

二、农村人口向城镇转移的意愿分析

在社会流动频繁的现代社会,农村居民向城镇转移的行为既受到外部客观因素的影响,也是村民个人意志的体现。为深入了解五峰农村人口向城镇转移的主观意愿,本次调研采取问卷调查与重点访谈相结合的方式,对其流动意愿进行调研。问卷调查采取随机抽样法,在依据各乡镇农村人口在全县农业总人口中的比重确定各地问卷发放数的基础上,共在全县范围内发放问卷400份,有效回收问卷374份。

(一)样本基本情况。

问卷数据分析显示,此次调查样本的男女性别比为1.25 1,年龄段主要为40岁以上群体。其中,50岁以上居民比例最高,占37.8%;其次为41-50岁居民,占26.9%;31-40岁,18.8%;30岁以下,16.9%。与农村大多数青壮年外出务工的现状较一致。

从文化程度看,被调查对象以初中文化程度为主,39.6%。其次分别为小学及以下文化程度(29.9%)、高中或中专(24.3%)、大专及以上(6.2%)。从年家庭总收入看,被调查者年均家庭总收入水平为25782.1元,年家庭总收入众值为10000元(20.2%)。具体而言,从收入分布看,年家庭总收入10000元以下者占17.8%;年家庭总收入10000-25000元以下者,43.4%;年家庭总收入25000元以上者,38.9%。从外出务工经历看,54.3%的被调查对象从未外出务工,28.6%的被调查对象去过1-2个城市,曾经到3个及以上城市务工的占20.1%。

(二)农村居民向城镇转移的意愿特点。

1.在家人员总体转移意愿弱。

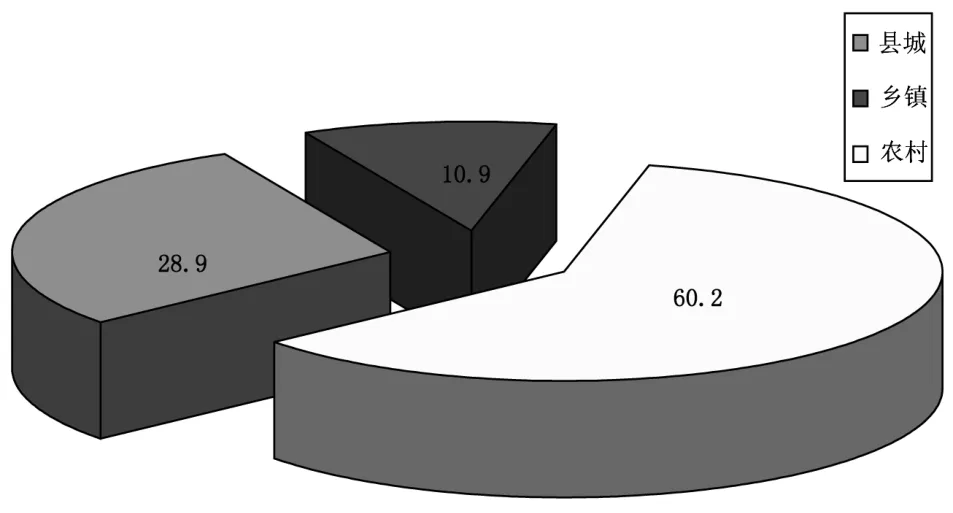

调查显示,现留在农村的村民向城镇转移的意愿偏低,在问及“最喜欢在哪生活”时,60.2%的被调查者选择农村,其次是县城28.9%,选择乡镇的仅10.9%(见图6)。这实际折射出当前农村社会实际状况。在40岁以下年轻人外出务工成为常态的背景下,农村居民构成以妇女、老人、小孩为主,即俗称的“386199”部队,农村社会呈现空心化趋势。

图6 您更喜欢在哪生活

2.群体差异鲜明。

五峰县农村居民向城镇转移的意愿表现出年龄、文化差异。即村民城镇转移意愿与年龄呈负相关关系,而与文化程度正相关。就各年龄群体而言,处于生命周期不同阶段的人们表现出不同的迁移行为倾向。在30岁及以下群体中,选择到县城生活的比重高达41.3%,三成强31-50岁被调查者希望到县城生活,而50岁以上群体中的比例仅为14.7%。就不同文化程度群体而言,66.7%的大学及以上文化程度者选择喜欢在县城生活,选择留在农村的只有11.1%。

3.代际流动、向上流动倾向突出。

代际流动方面,农村人口向城镇转移的意愿呈现逐步提高的趋势。这不仅表现为年轻人从乡到城的向上流动趋势明显,也表现为上一辈对下辈人的期望上。虽然受访村民本人城镇转移意愿偏低,但他们期望子女留在农村的比例极低(7.3%),41.2%的期望子女将来到大城市生活,其次是五峰周边市区(23.3%)、新县城(18.2%)、就近乡镇(10%)。这同样也影响了他们自身行为选择。

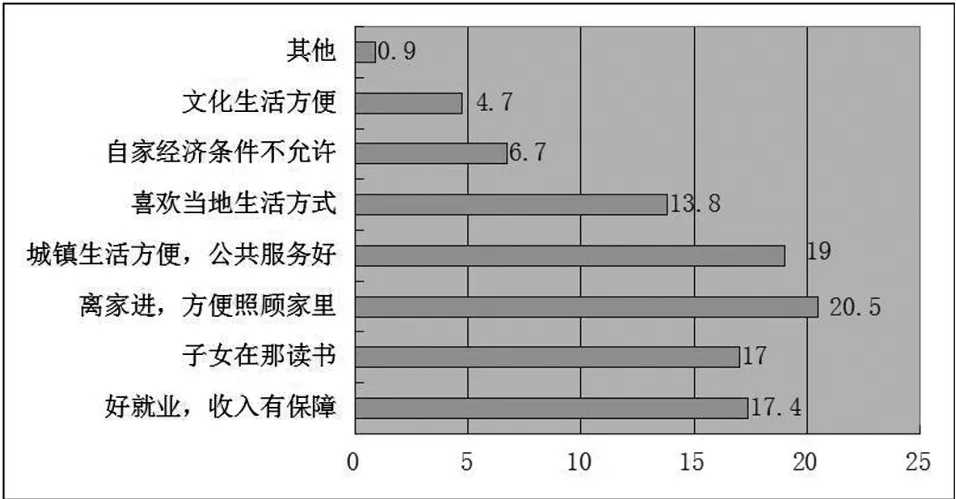

4.转移原因以照顾型与发展型为主。

“好就业、收入有保障”(32.2%)、“离家近、方便照顾家里”(38%)和“城镇生活方便,公共服务好”(35.1%)是农村居民选择向城镇转移以及向哪流动的三大考虑因素。按外出原因,我们将外出村民分为生存型、发展型与照顾型三大类。目前,发展型与照顾型是五峰县农村居民向城镇转移的主要类别。照顾型村民将是否方便照顾家里和子女读书作为向城镇转移的主要考虑因素,在向城镇转移的所有原因中占37.5%(见图7)。

图7 各外出原因在所有原因中的比例

综上所述,五峰农村人口向城镇转移的总体意愿偏低,60.2%的被调查者选择留在农村生活只是表象,更多是村民对个人能力、外部环境、生存状况等因素综合权衡下的理性选择。问及“最需要政府解决的问题”时,超过一半的受访者认为“提高医疗养老服务水平”(59.3%)、“增加教育投入”(54.2%)和“提供更多就业机会”(50.0%)是城市生活中最需要政府解决的三大问题。这些也是制约村民向城市转移的外部结构性因素,并导致其流动意愿偏低。

三、农村人口转移对五峰经济社会发展的影响

总体上看,五峰县人口转移基本以外出务工、迁出型和“陪读型”为主。三种农村人口城镇化,将对五峰县未来经济社会发展带来明显影响。

(一)形成县域经济持久发展的动力。

投资、消费、出口是拉动经济增长的三驾马车。随着新县城搬迁和加快推进,必然会掀起新一轮县域内人口城镇化高潮。人口城镇化,将对城镇住房、道路、绿地等配套基础设施建设提出新的需求,因此,投资将会随着加大。同时,农村人口城镇化后,其消费倾向和消费结构会发生变化,从农产品生产者转变为农产品消费者,同时工业品消费也会增加,大大促进消费的扩张,拉动消费增长。据测算,目前城乡居民的消费水平是1 3.1,即一个城镇居民大概相当于3个农民的消费,城市化水平提高一个百分点,全社会消费品零售总额将相应上升1.4个百分点,拉动最终消费增长约1.6个百分点,带动经济增长约0.5个百分点。因此,随着人口城镇化,将明显带动全县域投资和消费,形成未来一个时期五峰县经济发展的持久动力。

(二)对全县山区农村经济社会带来前所未有的挑战。

五峰县是典型的山区县,全境皆山,茶叶、蔬菜、中药材种植具有独特优势,是全国典型的山区农业县。山区农业与平原丘陵农业最大不同之处在于,山区农业机械化推广较难,是典型的劳动密集型产业。因此,随着农村人口大量向城镇转移,必然对传统的农业生产带来影响,进而带来一系列农村社会结构的变迁。[2](p132)通过调查,有以下五种趋势需要提前应对。

一是农村劳动力高龄化。随着大量青壮年劳动力向城镇转移或外出务工,必然带来农村劳动力高龄化,山区农村“中青年越来越少,老年人越来越老”。有人说:不少农户是“门口拴着一条狗,屋里住着老俩口”。很多农村地区留守种田的大部分是“386199”部队,即妇女、儿童和老人,基本上是“老人农业”。五到十年以后,这种情况将更加严重。人口与经济从来都是相互制约和相互促进的。没有发展需要的人力资源,山区经济的可持续发展很可能就会沦为一句空话。

二是农村社会空巢化。青壮年劳动力在家庭中的支柱地位,决定其城镇化往往会带动农村“老、小”的城镇化。调查中发现,有的村庄随着中青年到外地打工,老龄人搬家下坪,大量孩子到城镇上学,村里基本上空心化。

三是农业生产兼业化。随着青壮年城镇化就业或最终城镇化,农村主要劳动力都转移到它业。但同时也要看到,相对人口城镇化速度,五峰县城镇二三产业发展相对滞后,就业空间短期内十分有限。城镇居住,农村兼业的现象必将在一定时期内普遍存在,即生活城镇化、生产“逆城镇化”将在一定程度存在。但这种生产方式,难免粗放经营,接纳先进技术有限,长此下去,会造成资源浪费,山区农业萎缩。

四是生产要素流失化。随着青壮年劳力都流向城镇,农村主要生产要素,人才、土地、资金将逐步流向工业和商业。同时,一些逐利的社会资本将盯上农村耕地和林地,以租代售、长久流转等合法的和不合法的变相售卖耕地或林地的现象不可避免地出现,侵占土地,改土地用途等问题时有显现,随着而来的,诸如农村各类名贵树木进城等亦不可避免。

五是农村组织虚弱化。一般来说,村干部大多是农村相对优秀的分子,调查中发现,他们亦是农村城镇化的“先进分子”。长此以往,党支部和村委会领导班子年龄偏大、文化偏低、素质偏差、软懒散和不愿干等农村组织弱化的问题情况将难以避免。

(三)需要对全县农村交通基础设施建设进行重新定位。

随着大量农村人口外迁,农村公路的生产、生活并重的功能将偏重生产保障功能。在新的阶段,需要整合人口外迁后的大量生产资料,实行规模化生产,继续发挥山区农业发展优势。其中,一个基本前提就是,保持现有农村道路的通畅,并根据新的生产需求,实施新建、改造、提升一批农村道路,建成一批产业基地路。对此,需要按照全面、协调、可持续的科学发展观,统筹城乡交通发展,统筹高等级公路建设与农村公路建设,尽快形成结构完善、技术等级适宜的全县新的公路网络。

(四)对全县产城一体化发展提出新的要求。

农村人口城镇化必然对城镇就业提出新的需求,推进产城一体化发展是应对这一趋势的科学选择。产业发展是城镇化推进的重要基础,是决定城镇经济功能和性质的内在因素,产业发展所引起的产业结构的变迁和调整是促进城镇化发展的强大动力。产城一体,或产城融合,要求五峰县未来要重视正确处理好城镇化发展与产业发展的关系,防止城镇发展与产业发展的分离,既要防止脱离产业发展的“过度城镇化”,也要避免不能适应产业发展的“滞后城镇化”。因此,需要结合五峰县的区位、资源和交通条件,选择适合自身的产业发展模式,推动城镇化与工业化、农业现代化,以及第三产业的协调发展。在推进产城一体化发展过程中,要把生态环境保护摆在首位。在人口城镇化进程中,资源环境的压力越来越大,生态空间有限,需要城镇化必须与生态文明协同推进,一手抓工业发展,一手抓节能环保。因此,要充分发挥特色优势和生态优势,通过生产、生活和生态的和谐,使每一个产城融合单元都有不同的特色,实现城镇空间形态优美、内涵功能丰富、层次结构优化、产业和城市的高度融合。

(五)需要加快建设城乡一体的社会保障体系。

长期以来形成的城乡二元的社会保障制度,将绝大多数农村人排斥在城市社保体系之外。因此,随着农村人口城镇化步伐的加快,迫切要求改变“碎片化”的社会保障体制安排,解决各个险种的统筹层次参差不齐的城乡分割体制,将符合条件的城镇化人口纳入制度体系,重点做好农民工、非公有制经济组织从业人员、灵活就业人员的参保工作;提高保障水平,缩小待遇差距,实现对重点人群“保基本”的目标。到2020年,整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度、城乡最低生活保障制度,实现制度统一、转移续接无障碍,构建起公平可持续的社会保障制度,实现基本公共服务均等化。

四、推进贫困山区县城镇化建设的对策建议

农村人口向城镇集聚,是人口流动的普遍规律。新型城镇化作为我国今后几十年经济增长的巨大引擎,也是促进贫困山区快速发展的历史机遇。由此,城镇化是促进贫困山区科学发展的路径选择。

(一)摒弃三种片面认识,坚定不移推进山区城镇化建设。

一是摒弃矛盾说的片面认识。即认为新农村建设与城镇化建设是两条彼此独立的发展路径。十八大报告指出,城镇化是扩大内需的战略重点、未来推进经济结构战略性调整的主要手段,也是解决农业农村问题、促进城乡区域协调发展的重要途径。[3](p22)城镇化既是农村人口进城和整个城市文明的发展,又是农村文明的发展,既是新型的城镇化,同时又是农业的现代化。与此同时,现在新农村建设,也是统筹城乡,以工补农,以城带乡,即城镇化、市场化和新农村建设协调推进。由此可见,新农村建设与城镇化两者是一致的。

二是摒弃怀疑说的片面认识。即拿五峰初现的“逆城镇化”现象举例,认为少数民族贫困山区县不宜大力推进城镇化。有的干部认为,城镇化能拉动内需是好事;但现在农村生活条件好了,当地人不想转移出去;同时土家族喜欢散居,习惯了农村清闲自在,不愿集中居住。思量五峰“逆城镇化”这一现象,城镇产业缺乏涵养劳动力能力、当前农村户口所含经济利益较大以及和城镇相比,现在的农村在基础设施、方便居住等方面差别不大,都是产生这一现象的原因。而后者恰恰是城镇化发展不足的体现。

三是摒弃先后说的片面认识。即认为对于五峰来说,增强产业涵养能力在先,城镇化是后一步的事情。调研中当地干部认为城镇化应该推进,但一谈起产业涵养能力,又觉得信心不足。新型城镇化是我国今后几十年经济增长的巨大引擎,也是促进贫困山区快速发展面临的历史机遇。城镇化作为我们国家现代化建设的长期目标,是在经济不断发展的过程中推进的。国外的城镇化过程经历了整个工业革命时期,是工业化与城镇化相协调、互为促进的过程。[4](p156)对干部群众来说,应该树立推进城镇化的信心和决心。

(二)借鉴三种经验做法,因地制宜优化本地城镇化模式。

当前湖北省新型城镇化探索大致有以下六种模式∶一是襄阳市“园区型”、“城郊型”、“农区型”三种不同的城镇化道路;二是“全域鄂州”统筹城乡发展推进新型城镇化;三是宜昌猇亭区引导村民向城市集中,促进市民化转变;引导农村土地向大户集中,促进集约化转变;引导集体资产向公司集中,实现市场化转变的经验;四是黄石下陆区集体资产产权制度创新“村改居”模式;五是潜江张金镇张金社区的“创业园”模式;六是黄州区禹王街道点轴模式。学习借鉴各地推进城镇化的做法和经验,对优化少数民族贫困山区县城镇化建设发展路径大有裨益。

一是发展速度方面,在外出打工人数多,经济条件较好,群众积极性高的区域加快城镇化建设步伐。在经济条件较差,农业为主导产业,城镇化阻力大的区域可以将工作重点放在新农村建设上,待经济条件和产业发展起来以后再大力推进城镇化。

二是主导产业选择方面,要因地制宜,在适宜发展工业的区域发展工业园区,在毗邻城区的城郊区发展为城区服务的乡村休闲旅游、生态都市型产业。可以在特色产业优势明显的地区发展现代农业,实现三次产业的协调发展。

三是在组织方式方面,可探索实行社区股份合作、集体资产管理公司、土地股份合作、农民专业合作等四大合作方式,实现“一失四不失”(失地不失业、不失收、不失保、不失居),促进劳动力分类就业;形成村民“充分就业拿‘薪金’、土地流转得‘租金’、股份合作分‘股金’、自主创业挣‘现金’、盘活房产收‘年金’”的“五金”增收格局。

(三)加快三项改革,完善就地就近城镇化的体制机制。

1.深化户籍管理制度改革。

推进城镇化进程,未来的重点是要加强户籍管理制度改革。湖北《关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》指出,“十三五(2016年至2020年)”时期,全省实现500万非城镇居民落户城镇。这意味着,湖北城镇化率将由目前的56%左右,提升到61%。50万人以下的镇和小城市,将全面放开落户限制。《意见》规定:进城越久,落户越快;农民“人走地还在”、进城后同享住房保障。《意见》对于不发达地区推进就地就近人口城镇化指引了方向。对此,要引导农村人口合理向县城和乡集镇转移,逐步实现进城(镇)人员与城镇居民享有就业培训、住房保障、子女就学、医疗卫生、社会保障等方面的同等待遇,建立新市民培养机制。探索建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,完善相关转移支付分配办法;探索建立城镇建设用地规模与吸纳农业转移人口数量挂钩机制和城乡土地增减挂钩办法,加大城镇化用地创新。

2.完善农民市民化配套公共服务。

加强城镇公共服务体系建设,提升城镇发展品质。配套建设与城镇化水平相适应的城镇科技、教育、文化、体育、医疗卫生、人口计生、商业网点、养老服务等设施,健全就业、社会保障和社会救助服务,全面加强和改进社区服务。完善社会保障制度。建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度。建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度,将城镇居民养老保险与新农保合并实施,推进城乡居民养老保险试点工作,完善被征地农民养老保险制度。逐步实现城镇企业职工和城乡居民养老保险之间、城镇基本医疗保险与新农合之间、城乡医疗救助制度之间的有效衔接,保证城乡各类人群社会保险关系转移接续的顺畅进行。[5](p178)

3.探索农民市民化成本分担及保障机制。

明确成本分摊主体和支出责任。政府承担公共基础设施、基本公共服务和保障性住房等方面的公共成本投入。企业严格落实PPP模式下的新兴综合社区建设任务,并发放职工社保费用。乡集镇所在地经济条件好的村集体承担部分农业转移人口的养老保障责任,充分挖掘转移人口原有耕地、林地和宅基地的资本价值,将其转化为资产,实现“带资进城”。建立成本分摊能力提升机制。全面提升政府、企业和个人在农民转移市民化过程中的成本分担能力。成立县城投公司,并作为融资主体,积极拓展业务领域,搭建城建交通、环保、基础设施等领域的二级融资平台;研究出台鼓励社会购买公共服务和公私合作项目运作的政策措施,推进各类市场化主体通过PPP等商业模式,参与城市基础设施建设和运营。同时,建立地方财政公共服务投入稳定增长机制。

[1]丁赛.西部农村少数民族劳动力转移问题研究——基于民族地区农村微观数据[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[2]郎永清.二元经济结构条件下的结构调整与经济增长——以劳动力转移为主线[M].北京:经济科学出版社,2007.

[3]十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社, 2012.

[4]蒋尉.欧洲工业化、城镇化与农业劳动力流动[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[5]王海全.我国农村剩余劳动力向城镇转移的制度约束研究[M].北京:经济管理出版社,2014.

责任编辑 周刚

F127

A

1003-8477(2017)05-0063-07

苏涛(1971—),女,华中师范大学湖北经济与社会发展研究院博士研究生、湖北省社会科学院马克思主义研究所所长、副研究员;马德富(1974—),男,湖北省社会科学院社会学所副研究员;张明(1978—),女,湖北省社会科学院社会学所助理研究员。

2015年度国家社会科学基金项目(15BKS012)。