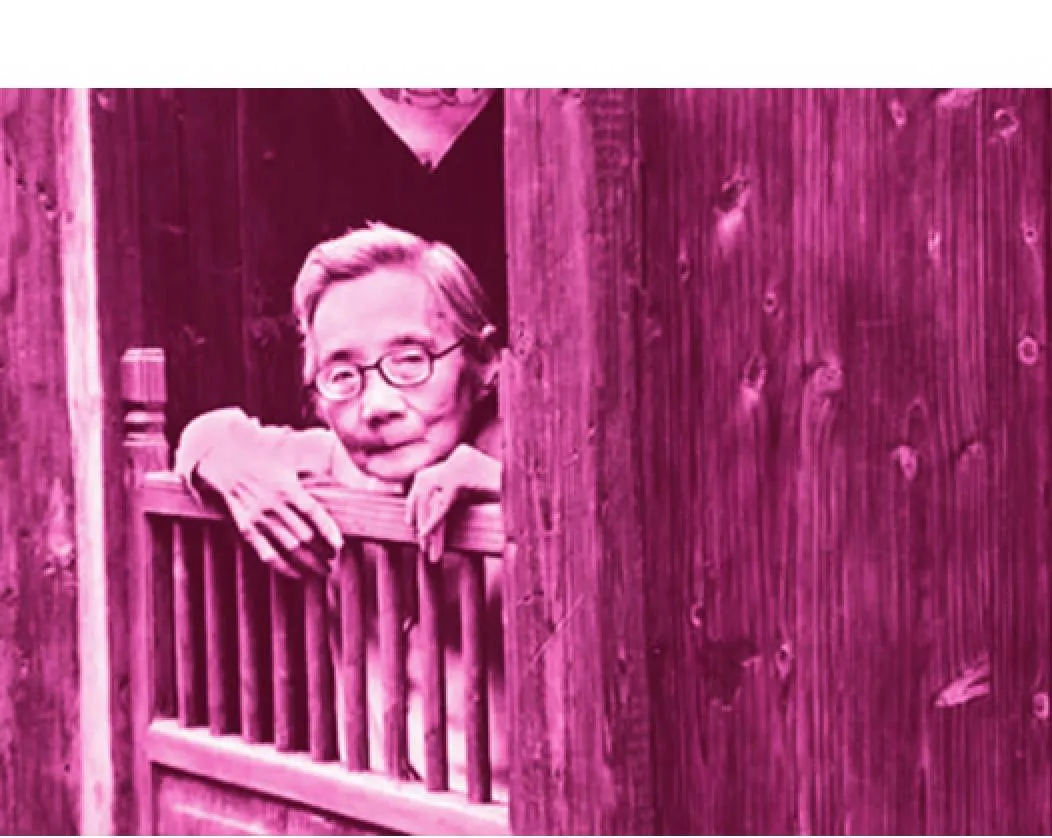

母亲的牵挂

2017-06-06冯天军

文/冯天军

母亲的牵挂

文/冯天军

1976年的冬天,在生产队务农的二哥决定报名参军,经过体检政审等各环节,终于如愿以偿。

临走的前几天,下了一场大雪,田野、远山都盖上了一床柔柔的棉被。村边的溪流结了一层冰,被雪覆盖,再也看不到潺潺的姿态,只能想象到冰下溪水不甘寂寞地流向远方。

在这个落雪的冬日,母亲的心情喜忧参半,在高兴里又掺杂了些许的担心,她是担心二哥的身体吃不消部队的生活。二哥从小就肠胃不好,吃饭细食,怕冷怕热的,一吃不好就会闹肚子。尤其是夏天,苦夏的二哥瘦得像刀螂一样。

母亲天天念叨着絮语着。二哥懂得母亲的心思,一边安慰着一边戏谑母亲:说不定穿上了军装,吃上了部队饭,我的身体就强壮了起来,军队是大熔炉,最能历练人!母亲苦涩地笑笑,但愿如此,也省却了我的牵挂。

那几天,家里人来人往,亲朋故友,街坊邻里,一拨一拨的,一改往日雪后各自蜗居的寂寞,张大婶拿来了鸡蛋,崔大爷给二哥赠送了笔记本,东头儿的五叔给二哥买了一支崭新的钢笔,西边的嫂子还给二哥做了一双“当兵光荣”的鞋垫……礼轻情意重,一人当兵,全村光荣。乡亲们对二哥当兵的重视,胜过一切,祝愿的话像群星闪烁在家人和二哥的心中。乡邻们的热情温暖了落雪后那个寒冷瑟缩的冬天,也抚慰着母亲那生自心头的牵挂。

母亲按照老家习俗,出门饺子进门面,头天晚上包好了水饺,第二天我们吃过了母亲的送别水饺,父亲和我便送二哥去公社武装部换军装。母亲挪移着小脚一直送到村口,不时把想起的话装进二哥的心里。

路被大雪封了个严严实实,我们只好顺着那条羊肠小道在嘎吱嘎吱的雪地里艰难地向公社走去。终于到了公社的礼堂,送行的人已经熙熙攘攘了。按照武装部的安排,二哥领了军装,换下了农装,显得特别有精神。这时,一个领兵的军人来到父亲身边,和蔼地嘱咐父亲不要惦念,到部队里各方面的条件都好,战友都来自五湖四海,亲如一家。父亲一边点头,一边说着客气话,嘱咐带兵的人多多管教二哥。父亲悬空的心里有这位带兵军人的安慰,仿佛也有了着落,一如飘舞的雪花终于栖在了枝头、瓦楞上。

送走了二哥回到家,父亲把那位领兵人嘱咐的话告诉了母亲,母亲的担心也算有了一丝的解脱。随之,街坊邻居隔三差五来我家和母亲说说话,怕母亲因儿子离开而寂寞和想念。母亲本来绷紧的弦总算松了一些。以后的日子里,二哥的家书不断,汇报部队生活的火热,官兵的团结温情。诚如二哥所言,他的那些毛病都没有了,身体倍儿棒。

后来,二哥还参加了对越自卫反击战,荣立三等功,这成了全家人的骄傲!母亲也放下了她最初的牵挂!