非石油基油品对渣油掺稀降黏效果及掺稀模型研究

2017-06-05李遵照刘名瑞程亚松

李遵照,刘名瑞,程亚松,张 雨

(1.中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001;2.中国石化燃料油销售有限公司)

非石油基油品对渣油掺稀降黏效果及掺稀模型研究

李遵照1,刘名瑞1,程亚松2,张 雨2

(1.中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001;2.中国石化燃料油销售有限公司)

采用水上油、页岩油和煤柴油等3种非石油基稀油对渣油进行掺稀降黏,考察了温度、稀油类型和掺稀比(稀油与调合油的质量比)对调合油黏温关系的影响,并基于实验数据,将由氩模型微分方程导出的液体黏度理论方程拓展应用到渣油掺稀调合油的黏温关系描述中,建立渣油掺稀黏度模型。结果表明:3种非石油基稀油均能够用于对渣油进行掺稀降黏,掺稀比越高,调合油黏度降低幅度越大,在掺稀比低于0.3的条件下,页岩油和水上油降黏效果较好;稀油对渣油沥青质基本片层结构的缔合作用力的影响是造成调合油黏度降低的重要原因;所建模型的计算值与实验值吻合较好,模型参数反映了调合油的分子构成,能较好地描述渣油掺稀降黏的黏温关系。

渣油 降黏 黏度模型 机理 非石油基稀油

渣油具有密度大、黏度高和流动性差的特性,这给其运输、存储和加工带来很大的困难。将渣油与一种或多种稀油混合,采用调合技术生产船用燃料油是提高渣油附加值的常用方法[1-2]。以水上油(中温煤焦油静置一段时间后浮在上面的油品)、煤柴油(由中温煤焦油通过分馏装置提炼的性能类似于柴油的油品)和页岩油等低成本非石油基稀油与渣油调合生产船用燃料油,已经被研究人员所关注[2-5]。根据Nellensteyn提出的渣油胶体体系概念,以及Mack提出的沥青质为分散相、胶质和油分的混合物为分散介质的理论,渣油掺稀降黏是通过掺入稀油稀释胶质和沥青质,调整分散体系的状态,降低沥青质胶束之间的相互作用,从而降低渣油黏度[1,6]。由于非石油基稀油与渣油在黏度、密度、烃类构成、金属元素含量等方面相差较大,所以,不同稀油对沥青质分子片层之间的π-π作用、极性诱导作用以及静电引力作用的影响可能不同[7],从而对渣油中沥青质胶粒之间缔合的作用力影响不同,宏观上表现为稀油的种类、浓度对掺稀降黏效果影响较大。另外,针对燃料油黏度模型的研究较少,主要是借鉴原油调合模型,一般采用混合原油黏度模型混合规则[8]。燃料油调合所用组分油的稠稀比一般较大,常规黏度模型的应用有一定的局限性[9-10]。因此,研究非石油基油品用于渣油掺稀降黏的方法及相关模型对于燃料油调合具有重要意义。

本课题以非石油基的煤柴油、水上油和页岩油为稀油组分,研究在渣油中加入不同浓度稀油后的胶体分散体系的黏温性质,考察稀油加入量对渣油胶体分散体系的影响;在实验基础上,将张克武等[11-12]开发的基于液体内摩擦理论的氩模型液体黏度理论方程拓展应用到渣油胶体分散体系的黏温数据描述中,建立具有物理意义的渣油掺稀黏度模型,并考察其计算精度。

1 实 验

1.1 原 料

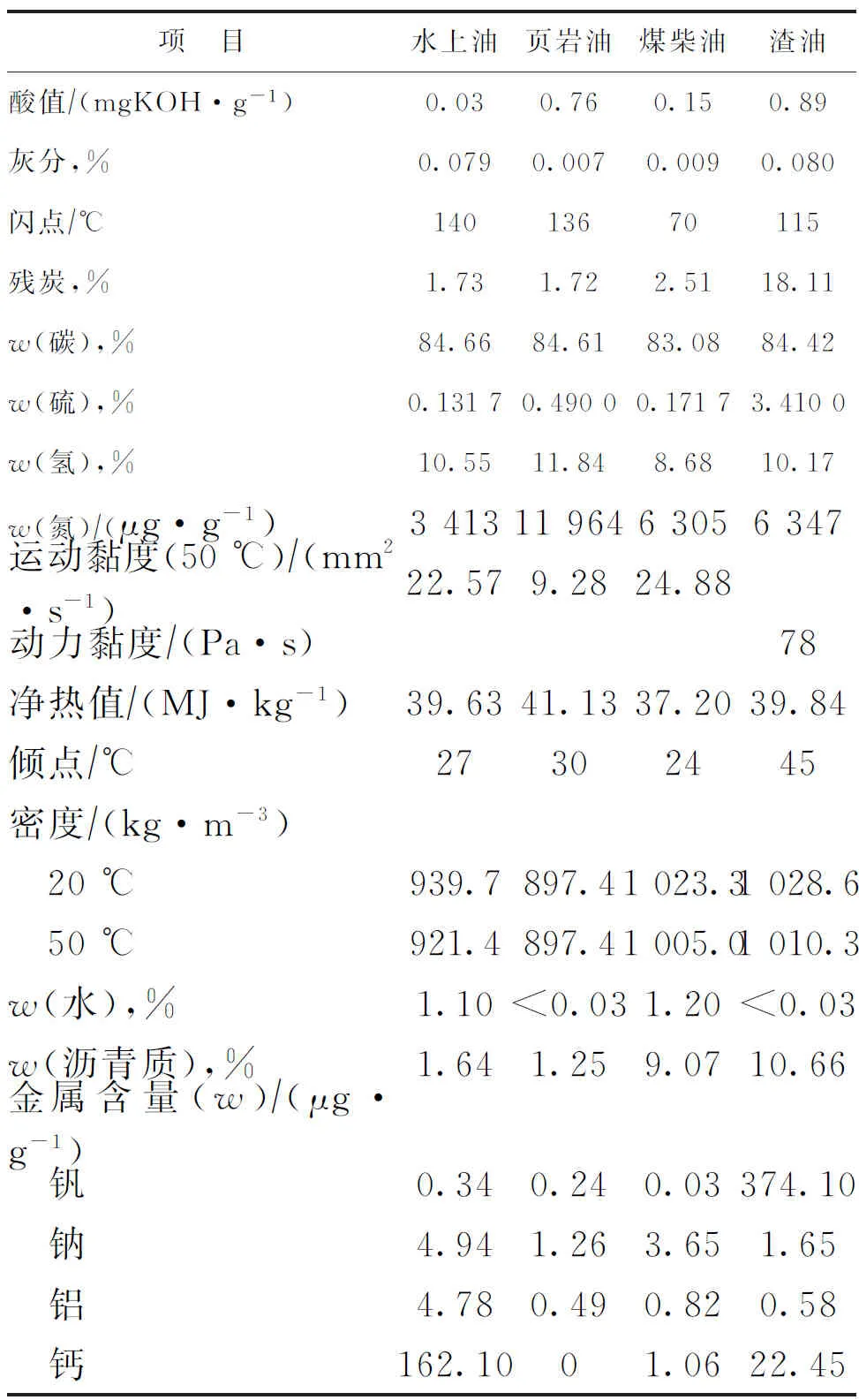

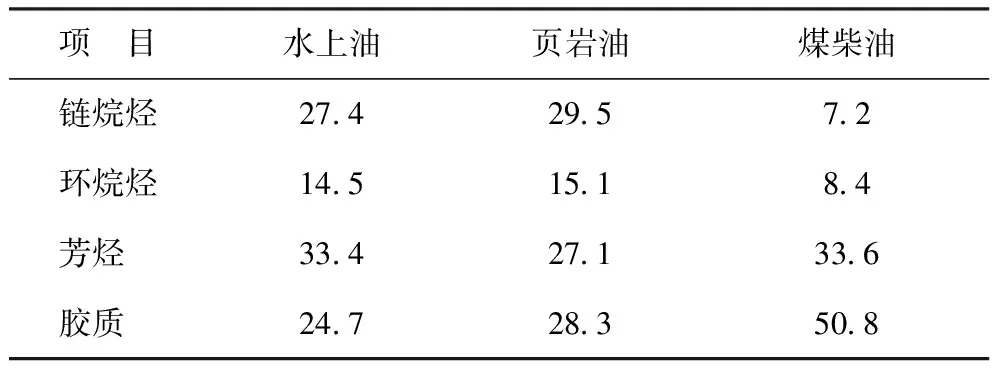

实验所用水上油、煤柴油、页岩油等稀油和渣油的主要性质见表1,其中煤柴油是中温煤焦油通过分馏装置在塔顶提出的馏分;水上油是中温煤焦油冷却过程中浮在水面上、密度小于1.0 gcm3的轻油;渣油为辽河减压渣油。稀油的烃类组成见表2。

1.2 调合油的配制及分析

将各组分油密封放入80 ℃烘箱中,恒温2 h,待各组分油融化后,用玻璃棒搅拌均匀。按照调合比例采用BSA822-CW型电子天平(精度为0.01 g)称取一定量的渣油和稀油置于烧杯中,用JJ-1型电动搅拌器在200 rmin下搅拌30 min。

表1 4种调合组分油的基本性质

表2 稀油的烃类组成 w,%

调合油的黏度采用DV-Ⅲ型Brookfield黏度计测定,参考《原油黏度测定旋转黏度计平衡法》(SYT 0520—2008)测定其在40~100 ℃下的黏度,温度间隔为10 ℃。

2 结果与讨论

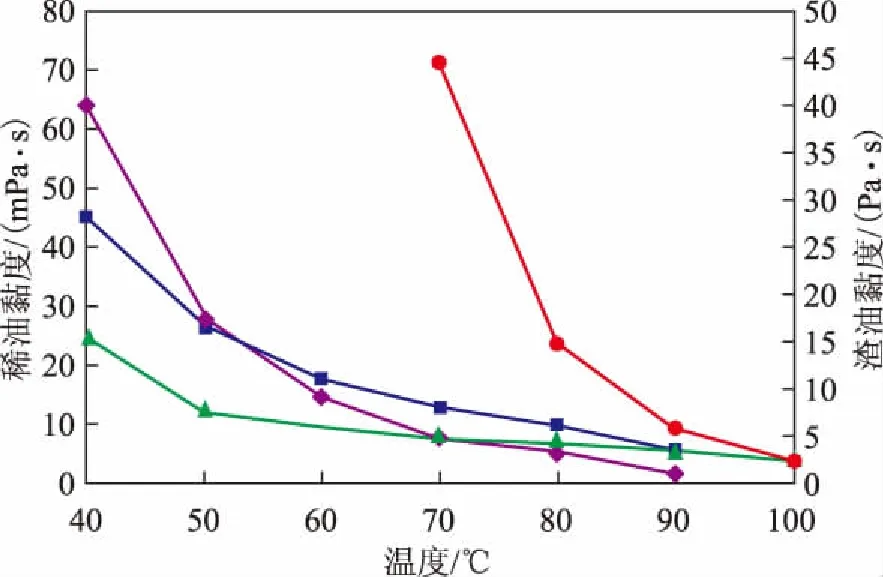

2.1 温度对调合组分油黏度的影响

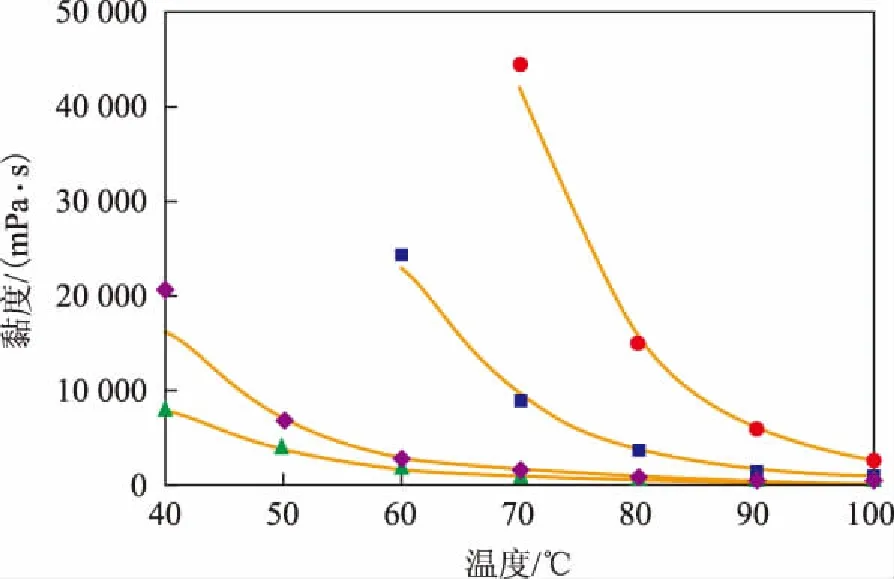

图1为各调合组分油黏度与温度的关系。由图1可知,渣油黏度对温度的敏感性最强,煤柴油次之,水上油和页岩油最弱。这是由于渣油中含有沥青质、胶质、稠环芳烃等极性化合物,在偶极矩、电荷转移π-π键作用、氢键作用下,彼此间发生缔合,形成了一些具有“超分子结构”的分子集团。这些分子集团与周围吸附的溶剂化层之间、复杂结构体与外围低分子烃类之间处于一个动态平衡状态[1]。当温度升高时,分子吸收能量,破坏了这种平衡,渣油的黏度也随之快速下降。而煤柴油、水上油和页岩油中沥青质和胶质含量低,极性化合物形成的缔合体含量少,表现出黏度对温度的敏感性弱。因此,可以通过加入稀油破坏或者降低渣油中相关极性化合物之间的缔合作用来降低其黏度。

图1 各调合组分油黏度与温度的关系▲—页岩油; ■—水上油; ◆—煤柴油; ●—渣油

2.2 掺稀比对调合油黏温性质的影响

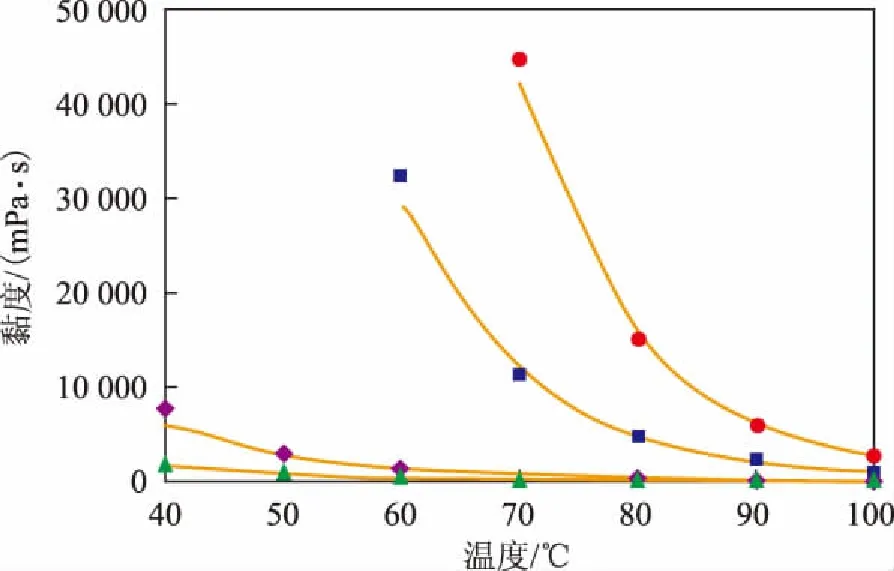

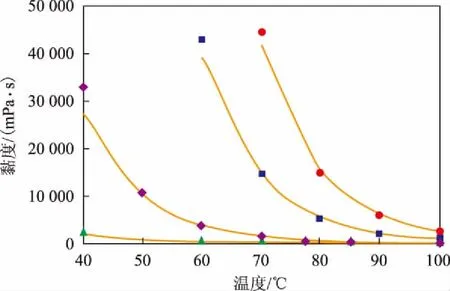

图2~图4为掺稀比(稀油与调合油的质量比)对调合油黏度与温度关系的影响。从图2~图4可以看出,渣油中掺入3种稀油组分后均表现出相似的黏温变化关系,当稀油加入量较低时,黏度对温度的敏感性较强;当稀油加入量较高时,黏度随温度的变化相对平缓。例如,当页岩油、水上油、煤柴油的掺稀比均为0.090 9时,调合油黏度随温度升高而下降的速率分别为786.65,589.3,1 045.3 (mPa·s)℃;当页岩油、水上油、煤柴油的掺稀比分别为0.266 5,0.264 7,0.266 6时,调合油黏度随温度升高而下降的速率分别为37.6,64.7,96.0 (mPa·s)℃;当页岩油、煤柴油的掺稀比分别为0.388 9和0.507 5时,调合油黏度随温度升高而下降速率分别为11.33 (mPa·s)℃和7.58 (mPa·s)℃。这是由于渣油中的沥青质是由若干个稠合的芳香环系为核心结构的基本单元构成,沥青质中的这种结构以缔合状态存在[7],加入稀油后,可降低渣油中沥青质基本片层结构的缔合作用,促使部分沥青质分子胶粒发生解缔合,沥青质的相对分子质量变小,使调合油黏度降低,进而影响其黏温性质。

图2 不同掺稀比下页岩油调合油黏度与温度的关系掺稀比:▲—0.388 9; ◆—0.266 5; ■—0.090 9; ●—0。 —计算值

图3 不同掺稀比下水上油调合油黏度与温度的关系掺稀比:▲—0.264 7; ◆—0.230 8; ■—0.090 9; ●—0。 —模型计算值

图4 不同掺稀比下煤柴油调合油黏度与温度的关系掺稀比:▲—0.507 5; ◆—0.266 6; ■—0.090 9; ●—0。 —模型计算值

2.3 掺稀比对调合油黏度的影响

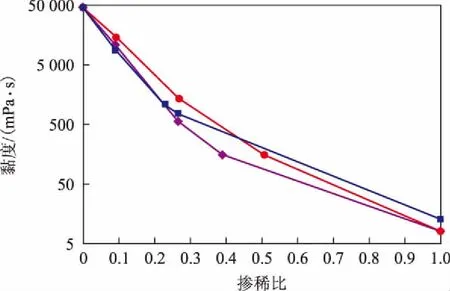

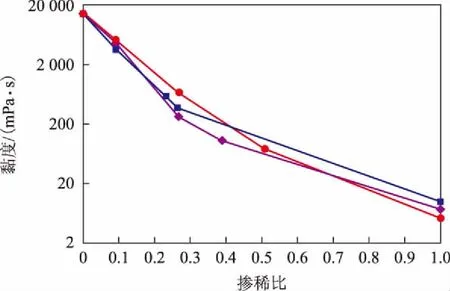

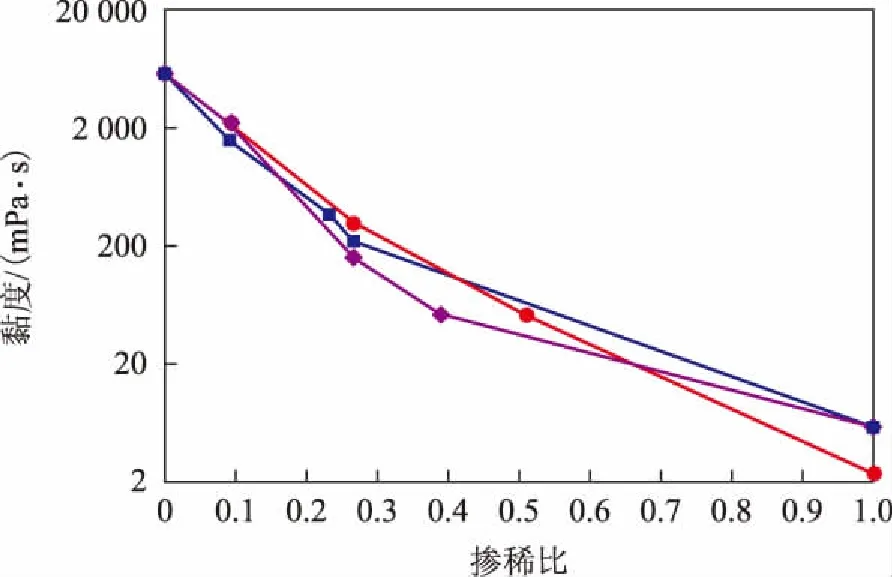

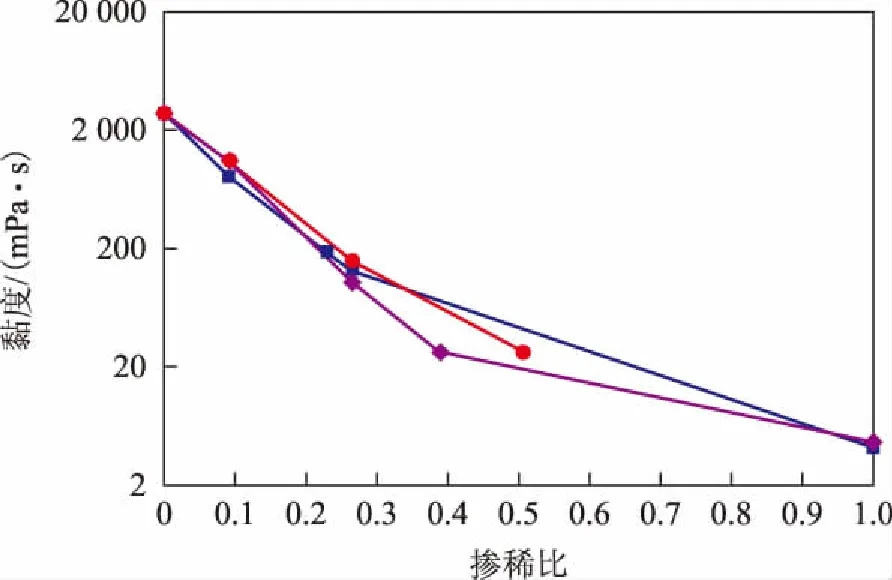

图5~图8为不同温度下(70~100 ℃)掺稀比对调合油黏度的影响。由图5~图8可知:随着掺稀比提高,4个温度下调合油黏度均呈明显下降趋势;整个下降过程总体上可分为两个阶段,第一阶段中掺稀比为0~0.3,调合油黏度随稀油添加量增大快速下降,其中页岩油和水上油的降黏效果较好,第二个阶段中掺稀比为0.3~1,调合油黏度曲线的下降较为平缓。这说明在加入低浓度的稀油后,影响渣油中沥青质基本片层结构的缔合作用力明显变小,导致沥青质颗粒结构发生部分解缔合,从而大幅降低调合油的黏度;当稀油浓度较高时,继续加入稀油对于沥青质基本片层结构缔合作用力的影响变弱,导致沥青质颗粒结构发生解缔合的作用变小。

图5 70 ℃条件下掺稀比对调合油黏度的影响◆—页岩油; ■—水上油; ●—煤柴油。 图6~图8同

图6 80 ℃条件下掺稀比对调合油黏度的影响

图7 90 ℃条件下掺稀比对调合油黏度的影响

图8 100 ℃条件下掺稀比对调合油黏度的影响

3 渣油掺稀模型研究

将张克武等[11]应用氩模型微分方程导出的液体黏度理论方程拓展应用到渣油掺稀降黏黏温关系的描述中,模型方程如下:

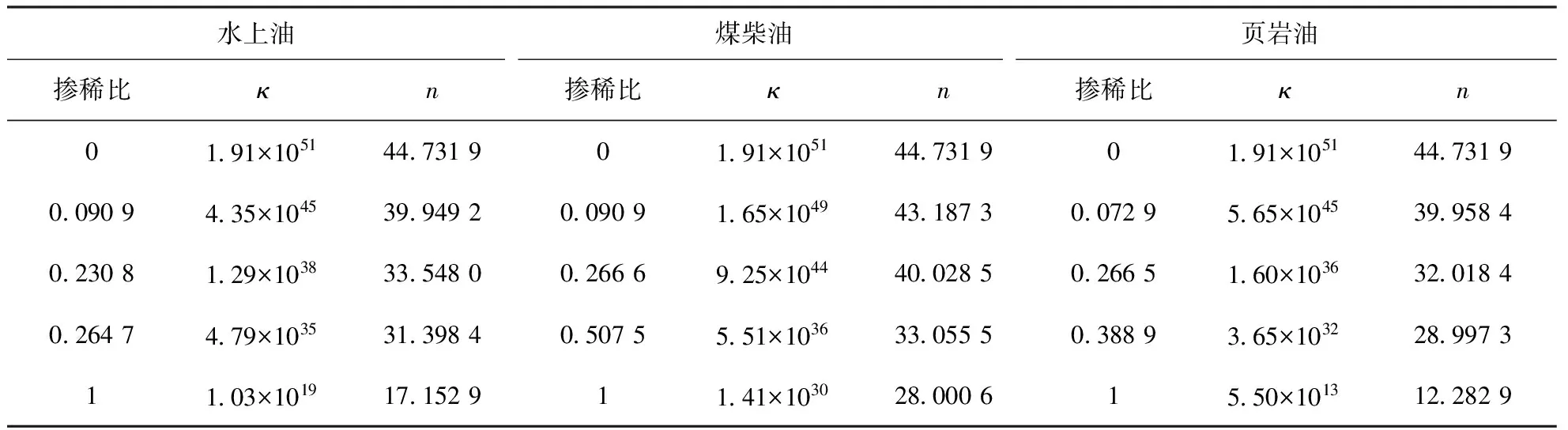

式中:μ为黏度,mPa·s;T为温度,K;κ和n表征调合油的平均分子结构,其值越大表示分子越大。

采用本研究得到的黏温数据拟合上述模型中的参数,渣油与3种稀油在不同掺稀比时的模型参数见表3。模型计算值与实验值对比见图2~图4,两者的平均偏差为9.9%。从表3可以看出:沥青的κ和n分别为1.91×1051和44.731 9,水上油的κ和n分别为1.03×1019和17.152 9,煤柴油的κ和n分别为1.41×1030和28.000 6,页岩油的κ和n分别为5.50×1013和12.282 9;随着稀油加入量的增大,κ和n逐渐减小。这与张克武等[11]以258种无机、有机、极性、非极性纯物质的1 528个实验数据得到的规律一致,同时与3种稀油的烃类构成相符合。说明模型参数κ和n反映了调合油的分子构成,该模型能较好地描述渣油掺稀降黏的黏温关系。

表3 渣油与3种稀油在不同掺稀比时的模型参数

4 结 论

(1) 3种非石油基稀油(页岩油、煤柴油和水上油)均能够用于对渣油进行掺稀降黏,掺稀比越高,调合油黏度降低幅度越大。在掺稀比低于0.3的条件下,页岩油和水上油的降黏效果较好。

(2) 将由氩模型微分方程导出的液体黏度理论方程拓展应用到渣油掺稀调合油的黏温关系描述中,建立渣油掺稀黏度模型,模型计算值与实验值吻合较好,模型参数反映了调合油的分子构成,能较好地描述渣油掺稀降黏的黏温关系。

[1] 闫昆.渣油降黏及船用燃料油的调合[D].青岛:中国海洋大学,2015

[2] Doust A M,Rahimi M,Feyzi M.Effects of solvent addition and ultrasound waves on viscosity reduction of residue fuel oil[J].Chemical Engineering and Processing,2015,95:353-361

[3] 薛倩,刘名瑞,张会成.低凝点180号船用燃料油的调合[J].石油炼制与化工,2015,46(12):77-80

[4] 刘名瑞,项晓敏,张会成,等.梯度黏度法研究重质船用燃料油稳定性[J].石油炼制与化工,2015,46(11):96-100

[5] 李颖,刘美,赵德智.船用燃料油的调合技术及其稳定性研究[J].石油化工高等学校学报,2012,25(6):14-17

[6] 敬加强,罗平亚,朱毅飞.原油组成对其黏度影响的灰色关联分析[J].油气田地面工程,2000,19(6):12-13

[7] 刘东,王宗贤,阙国和.渣油中沥青质胶粒缔合状况初探[J].燃料化学学报,2002,30(3):281-284

[8] 郑云萍,李勋,汪玉春,等.混合原油黏温数学模型研究进展[J].油气储运,2010,29(9):683-686

[9] 刘天佑,徐程.稠油稀释后黏度的计算方法及其改进[J].油气储运,1992,11(2):56-60

[10]张文轲,孙东方.稠稀油黏度比对调合油黏度预测准确性的影响[J].油气储运,2015,34(8):829-833

[11]张克武,刘奎学,张宇英.分子热力学理论模型——氩模型与液体黏度的理论计算[J].化学工程师,2000,81(6):26-32

[12]张克武.论液体内摩擦的机理与液体黏度方程[J].吉林化工学院学报,1988,5(3):26-31

EEFFECT OF NON-PETROLEUM BASED SOLVENT ON VISCOSITY REDUCTION OF RESIDUE OIL AND RELATIVE DILUTION MODEL

Li Zunzhao1, Liu Mingrui1, Cheng Yasong2, Zhang Yu2

(1.SINOPECFushunResearchInstituteofPetroleumandPetrochemical,Fushun,Liaoning113001;2.SINOPECFuelOilSalesCo.Ltd)

In this work, three kinds of non-petroleum solvents (coal tar light oil, shale oil, and coal tar diesel) were used as solvents for viscosity reduction of residue oil. The influence of temperature, solvent, and solventresidue ratio on viscosity reduction of residue was tested. A theoretical equation for liquid viscosity derived from the differential equation for a model of argon gas is extended to describe the temperature-viscosity relationship of blending mixture of residue and solvent, and establish a residue dilution model. The test results show that three kinds of non-petroleum-based solvents can be used to reduce the viscosity of residue. The viscosity of the mixture is reduced more significantly as the blending ratio increases. At a solventresidue ratio of 0.3, the shale oil and coal tar light oil exhibit a better viscosity reduction effect. It is believed that the asphaltene association by solvent may be the important factor for viscosity reduction of residue. The established model proves that the calculated values are in good agreement with observations and the model parameters reflect the average molecular composition and the relationship of temperature and viscosity of blending residue.

residue oil; viscosity reduction; viscosity model; mechanism; non-petroleum solvent

2016-06-03; 修改稿收到日期: 2016-08-30。

李遵照,博士,高级工程师,主要研究方向为燃料油调合、水合物开发及储运技术。

李遵照,E-mail:lizunzhao.fshy@sinopec.com。