辛尘论书(一)

——书法概念的不确定性

2017-06-05文/辛尘

文/辛 尘

辛尘论书(一)

——书法概念的不确定性

文/辛 尘

前些年,书法理论界曾就书法的艺术性质问题展开过一场大争论:一种观点认为,书法是“具象艺术”,它依据的是汉字起源的象形性和古典书论关于书法形象性的讨论;另一种观点则认为,书法是“抽象艺术”,它依据的是文字的符号性和线条艺术的抽象性。很多的书法理论家相继投入了这场“具象—抽象”的论辩。这场争论的结果,似乎是以持中间路线的观点—书法是“意象艺术”—占了上风,似乎这一观点既是“具象论”与“抽象论”的折衷,又能较为准确地表述抽象文字的线条艺术所特有的形象性征。

其实,这场论战不过是一些模糊认识之间的混战。一方面,“具象”与“抽象”,不过是书法艺术形象的两面性,“具象—抽象”之辩,不过是关于书法形象艺术特质的各持一端的争论;另一方面,既然这场论战讨论的是“书法形象”的性质问题,为什么会以提出“书法意象”而告终呢?书法会不会因为“重意象”就没有了其形象的具象与抽象的关系了呢?

我们暂且不讨论这个问题,因为它对于我们要了解“什么是书法”,确乎过于笼统了:它仅仅是讨论书法属于哪一类、是什么性质的,而并没有具体地告诉我们书法是什么—虽然讨论者或许认为他们所做的这些就是在给书法下定义。

顾名思义,“书法”是指文字书写的技巧和法则。这样的界定在我们日常的经验中很容易被接受,但它却是不严密的:一旦有人问你,书法就是文字书写的“技巧和法则”么,你如果懂得书法,便立刻会发现这个界定很不完整,因为它仅仅是对书法的笔法、墨法、字法、章法等方面的总结,而且,它甚至不足以明晰地区分开“书法”与“美术字”。

南朝 《爨宝子碑》整拓 台北“故宫博物院”藏

如果你想从书法与实用文字书写的区别上给书法下定义,也同样是一种似是而非的努力。因为,古人似乎并不想去区分书法与实用文字书写,今人对书法与实用文字书写关系的认识也始终是含混不清的。事实上,书法艺术与实用文字书写之间有着千丝万缕的联系,甚至书法一开始就是以实用文字书写的形态出现的。李斯的篆字,是为皇帝记功的实用书写文字,是篆字改革的新范本,又是历代篆字书法的楷模。锺繇的奏章,也是实用书写文字,是真字变革的一个阶段,又是书法名帖。这种现象应当作何解释呢?现今,我们不但把古往今来书法家的众多属于实用书写文字范畴的书信文稿墨迹视为书法艺术珍品,而且,还把古代众多的无名氏的实用书写文字视为书法艺术;甚至在古代愈是算不上书法的实用书写文字,今人愈是觉得它们是“妙不可言”的书法艺术。这种现象又当作何解释呢?问题就是这样复杂,不但书法起初就是与实用书写文字不可分的,而且实用书写文字在一定的历史条件下还可以转化为书法。以“古人之作”或“书法家所作”作为区别二者的标准显然是不成立的,我们怎能在这样的基础上给书法下定义呢?

我们知道,书法的书写技巧,是人们在日常大量的实用文字书写的过程中逐渐摸索出来的,在此基础上,历代的书法家通过反复的实验性的尝试,作技巧锤炼并加以总结。而书法的法则,则是在特定的历史时期,人们对以往或当时最有影响的书法家的书写技巧的公认或约定俗成。这就是说,书法的技巧和法则从来就是不确定的,书法家总是不断地、有意无意地从实用文字书写中汲取营养,来丰富书法的技巧。人们常说,儿童字有其天真稚拙的趣味,将军字有其朴实雄强的骨力,书信文稿有其不加修饰的活泼,工匠刻锲有其安排变形的巧妙,等等。这恰好说明,古往今来,书法家们总是以艺术的眼光,从实用书写文字中不断发现审美因素,他们从来没有真正远离实用书写文字。

有人或许会说,以上的叙述,已经指出了书法艺术与实用书写文字之间的差别了:实用文字书写指向实用,书写者并没有自觉其审美因素,至少不像书法创作那样自觉地、集中地、协调地体现文字书写中的诸多审美因素;而书法则指向艺术欣赏,是文字书写性的自觉的审美实践活动。如果这样的区分是成立的,那么,书法就是人们力求实现自己的审美理想的文字书写的技巧和法则。这样的界定是否更合理些呢?的确,这样的界定强调了书法的艺术性质,突出了书法中文字书写的技巧和法则与书法家审美理想之间的关系,这对现今的书法家或书法爱好者是很有诱惑力的。

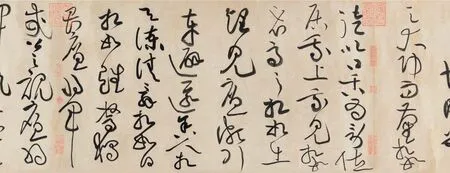

宋 黄庭坚 廉颇蔺相如列传 局部 美国纽约大都会艺术博物馆藏

一件书法作品,从单字、单行的书写到整幅的布置,都应当贯穿着书法家的审美理想,也就是说,书法艺术品必须能明晰地呈现或暗示出书法家的审美理想,欣赏者可以通过自己的理解来体味、把握书法家的意图和追求。因而,不同时代的书法家,或同一时代不同的书法家,由于他们各自的审美理想不同,表现在文字书写的技巧和法则上,便是书法不断区别、变化的流动性。从表面上看,上述的分析是合理的;但是,以此作为对书法的界定,又不免过于苛刻了。因为,它没有说明古代众多的并无明确的艺术创作意图的实用书写文字何以会为今人奉作书法艺术。如果为成全这个界定,把那些转变为书法的实用书写文字摈弃于书法之外,那么,我们所经验的书法将是残缺不全的,以往可以称作书法作品的也将是寥寥无几;如果我们承认,以往的实用书写文字可以通过我们的推测和分析,或为它设定特定的审美理想,就能使之转化为书法,那么,我们就必须首先解决这样的问题:哪些实用书写文字在怎样的条件下可以实现向书法艺术的转化,这些由实用书写文字转化而来的书法艺术品又具有怎样的特性—这些问题如果没有得到合理的解释,便会导致“一切实用书写文字都可以视为书法”或“人人都是书法家”的泛艺术结论,就会彻底抹煞书法与实用书写文字之间应当存在的质的差别,这样,上述的界定也就丧失了它存在的前提。

《泰山刻石》拓本

《爨龙颜碑》拓本

显然,我们要弄清楚“什么是书法”,至关重要的是要弄清楚实用书写文字怎样才能实现向书法的转化。

我们可以把上述书法与实用书写文字的关系,概括为二者的天然联系和艺术联系。在天然的联系上,作为艺术的书法在实用书写文字中生成并不断变化发展;它显示出了书法与实用书写文字的差别:前者指向审美,后者指向实用;前者虽然与后者交织在一起,并在相当长的一段时期内同轨并进,而且带有很强的抄录文字的实用性,但它毕竟不同于后者,否则,便不存在“书法在实用书写文字中生成”的问题—这又构成了二者之间的艺术联系,即书法总是不断地从实用文字书写中汲取营养;实用文字书写在一定条件下又可以转化为书法艺术。然而,书法的发展演进,其动力又不仅仅是来源于实用文字书写的自然变化的,既然书法指向审美,则人们的审美理想的历史变更,便成了书法发展变化更深层次的动力源了。而人们审美理想的历史变更,又根源于社会生产方式、生活方式的历史变更,这就是说,书法之所以能够从实用书写文字中分离出来,书法生成后之所以能够不断地发展变化,最根本的原因,乃是社会生产方式、生活方式的历史变更所决定的人们的审美理想的历史变更。我认为,如果说中国人玄妙的心灵使实用文字书写天然地具有艺术性,那么,这种心灵的自觉表述,人们的审美理想的形成和发展,又使书法从实用文字书写中萌生出来,并成为超乎其上的一门相对独立的艺术。就其发展而言,古往今来,中国社会的生产方式、生活方式在变化着,中国人的审美理想在变化着,而这种变化又呈现着历史的阶段性,因而,由此决定的变化着的书法也就必然呈现着历史的阶段性;不同的历史阶段,不同的审美理想,所造就的书法形态也是不同的—事实上,书法从来就不是一个一成不变的东西,也不可能有一个固定不变的模式—这就是我们所说的书法形态的历史性或书法历史形态。

锺繇 《贺捷表》拓本

不同的书法历史形态,书法意象不同,书法形象的塑造方式和要求也不同。因而,在特定的历史时期,人们可以用特定的书法历史形态关于书法形象和书法意象的特定要求,来区分书法与实用文字书写。也就是说,书法与实用书写文字的差别,只有在特定的书法历史形态中才具有真实的意义;二者的区别是历史的、具体的。一件文字书写品,在特定的书法历史形态中可能算不上书法作品,它可能不符合这种书法历史形态关于书法形象和书法意象的特定要求,但是,它却可能符合另一种书法历史形态关于书法形象和书法意象的特定要求,于是,它就有可能被属于另一种书法历史形态的书法家们发现和认同,并转化而成为属于另一种书法历史形态的书法作品—这就是书法与实用书写文字之间的艺术联系。

现在,我们已经清楚了,现实的书法是流动的、不确定的;要知道什么是书法,我们可以通过对具体的书法历史形态及其相互间的关系的了解来把握,也可以从书法一般的角度,通过对书法形象和书法意象特质的考察来把握;还可以将这两种角度统一起来,通过对具体书法历史形态的特定的书法形象和书法意象特质及其相互关系的考察来把握。当然,这样来把握书法,是很难用一两句话来界定书法的。但既然界定书法的目的是为了知道什么是书法,我们又何必为界定而界定,勉强下个定义而损害了我们对书法这一概念较为完整的把握呢?

还是像古人那样,不给书法下定义,但我们尽可能将“什么是书法”说得清楚些。

(本文作者为南京艺术学院教授)

责编/唐 昆