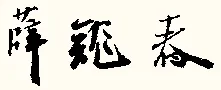

书写的忌讳

2017-06-05浙江大学文化遗产研究院教授

浙江大学文化遗产研究院教授

书写的忌讳

浙江大学文化遗产研究院教授

台北故宫博物院藏王宠诗卷,书于嘉靖甲申(1524)十月,起首一诗《起对镜作》,细察则起字之前被挖去一字,检《雅宜山人集》卷三,诗题为《病起对镜作》,“病”字当为收藏者所去除。无独有偶,上海博物馆藏王宠诗卷,书于嘉靖壬辰八月,诗作末句“却伴山中病客愁”与款识“久病,笔砚芜秽”中的“病”字,也被挖去。拖尾王世贞跋文云:“友人王元肃云,履吉作诗时病已甚,然时时偃卧,以指画肚,曰:祝京兆许我书狎主齐盟,即死,何以见此老地下。”其中的“病已”“死何”“地”等字亦有挖除的痕迹,想必也是收藏者所为。

病、死、地下之类,都不是什么好字眼,收藏者很可能是心有忌讳,宁愿损坏书作,也不愿保留这些看起来不吉祥的字。作为书写者本人,是不是也存在类似的忌讳?

在研究晚明王铎的临摹作品时,我们发现一个很有趣的现象,王铎在临摹古代集帖时,基本遵循原帖顺序,极少脱漏,如崇祯戊寅(1638)为芳老先生临《王羲之草书扇面》,依《淳化阁帖》卷八顺序临写《不得执手帖》、《此蒸帖》、《家月帖》、《不得西问帖》及《三月十六日帖》五帖。在他的册页与手卷临帖作品中,这样忠实临摹的作品更多。但是,有些临摹作品则时常出现脱字,如果不将范本的内容补足,读者看到的将是几个断断续续的句子与词语,根本无法明了其文义。这一现象,清代鉴藏家就已注意到,陶樑《国朝王觉斯杂临淳化帖》云:“以《淳化帖》考之,多有脱字。”但他对此并未深究。高文龙在对王铎部分临作进行考释时,借助原帖进行了对比揭示。白谦慎先生则结合王铎、八大山人等人的临作,指出晚明临摹的“臆造性”的特征,是一种取资经典又调侃经典的行为,其间弥漫着“尚奇”的晚明品味。这一阐释,是将晚明书家的临帖活动置于宏阔的文化背景中加以考察的结果。

若是我们对王铎的临作作更细致的分类、统计与观察,就会发现王铎临作中的脱字现象,与刻帖范本的板式、作品的尺幅、应酬环境等也有千丝万缕的联系,其中最值得注意的,是他对于一些“忌讳字”是有意避写的。如天启甲子(1624)季夏临王羲之《不审复何似帖》《增慨帖》是王铎现存最早的一件临帖作品,二帖在《淳化阁帖》卷八中是连属的,除第二帖“疾患小佳”一句未临外,并无其它脱字。显然,“疾患”是不吉利的字,王铎不临,是有意避免。王筠《至节帖》王铎曾十余次临摹,其中的“哀”字,王铎几乎都是避写的。像卫瓘《顿州帖》、庾翼《故吏帖》、王献之《授衣帖》中的“死罪”,晋明帝《伏想帖》中的“墓”,宋明帝《郑修容帖》里的“丧”,唐太宗《两度帖》中的“死、疾患”,王铎也都避写。经过统计,王铎临帖中避写的忌讳字主要包括“疾、哀、伤、痛、患、死、逝、悲、亡、丧、骸、恸、毒、恶、墓、葬、罪、疚、劣、灾、尸、凶”等。因为避写这些字,王铎往往连同整个词、整个句子都阙而不临,因此造成整个文本的断裂与无法理解。王羲之《奄至帖》、《嫂弃背再周帖》、《兄灵柩帖》、谢安《每念帖》等忌讳字极多的法帖,在王铎传世的临摹作品中也从未出现过。

王铎这类临帖作品,大多用于应酬,以立轴居多,也有一部分扇面、手卷与册页。避写忌讳字往往出现在立轴作品之中。作为家庭装饰,这些立轴会被悬挂在受书人的厅堂之中,主人也以此向友人展示他的品位与社交人脉。当一件作品作为装饰与炫耀之具时,其功能与纯粹的艺术创作、欣赏就有了显著的差别。显然,没有人愿意在家中布置有忌讳字眼的作品,即使是王羲之写的“死”或者“墓”,也没有人愿意公开在家中展示。王铎在临帖作品尤其是应酬他人的立轴作品中避写这些字,当有作品的实际功能及未来展示场合的考虑。

以上的分析,来自于大量作品文字内容的统计与排比,王铎本人对此从未加以说明。在明人的记载中,我们也难以见到相关的表达。但清人书札中偶有涉及,可以帮助我们进一步理解了书写活动中的文字忌讳。庞莱臣旧藏《国朝名公手札初集》第三册收陈梓《与钦老学兄》一札,转求一位“景兄”为书十二屏条:“过盛心前送旧纸,生平未见,有一稍破,到斋补入二幅向藏者,亦裁十二屏幅,烦致景兄,倘欲书唐宋诗赋,即选钞下,否则拟作唐宋元明话诗十二条,除忌讳字眼如俗忌愁、病、悲、伤等字,或统作行草,寄雪渔先生觅知已也。”在这封信中,他寄上旧纸十二幅,请对方转交景兄书写,打算寄给雪渔先生结笔墨缘。对于文字,他提出些唐宋诗赋或是唐宋元明的诗作均可,但是有一些忌讳字眼如“愁”“病”“悲”“伤”,必须避免,或者通篇以行草书写。抄写前人诗文,显然难以避免所有的忌讳字,因此在字体上作一些调节,使得这些字不那么一目了然,无疑也是变通的有效方式。

中国嘉德2016年春拍,又见翁心存《致子元世兄大人札》一通,提及送上蜡笺六件(内有三件系双拼者),求对方大笔代为一挥。“其字大小不拘,总归合款即可,楷中略带行体亦可,其话头则多寡不能预拟,或用汉魏唐宋人赋及四六,或用题跋及游山记序均可,只要字句吉利,无触目晦气字样者均可。即间有一二字,亦可以意改去也。避绵、奕及愉、纬等字。”除了在书体要求楷书中略带行书之意,文字内容也有一定要求,虽然抄写赋、骈体或是题跋、游山记序都无不可,但字句必要吉利。除了一些避讳字外,也不能出现“触目晦气字样”。这些字样,就是我们前文所提到的忌讳字。即使偶然遇到类似的字,也需要用意思相近但看起来不那么晦气的字取代。

对书写文字的讲究,至近现代仍未消息。1936年,吴湖帆委托王同愈为其所拓双杯册题写引首,在给吴湖帆的回信中,王说道:“委题之件,仍用毛诗句,而加以长跋。因‘双杯’二字,音近‘悲’,不愿用也。”在随后的一封信中又说:“‘金玉双杯’四字,拟易以《葩经》语‘金玉其相’,似较典爱。今得来书,亦不欲用原语,则所见同也。”据李军先生《梅景传家之证ü 记吴湖帆制〈金玉其相〉册》一文,吴湖帆曾将家藏金、玉二杯搨出,命名曰《金玉合卺双杯册》,以为与潘静淑结婚二十年的纪念。册前王同愈在所题“金玉其相”引首后附注云:“湖帆、静淑贤伉俪,乙亥四月为结二十年之期,金爵玉盏,拓制此册,以为纪念,属为题记。《大雅》曰:金玉其相。相,质也。所以美文王之德也。又案,相有偶义,聘礼所谓相人偶以示敬也。贤伉俪相偶为敬,奕世载德,吉莫与京矣。爰书此以颂之。丙子四月,王同愈识,时年八十有二。”可知吴湖帆原先委托王同愈题写“金玉双杯”引首,但王认为,杯、悲音同,在忌讳之列,因代之以《诗经·棫朴》中的“金玉其相”四字,而吴湖帆对此也表示认可。由此可见,除了文字本身的吉祥与否,发音类似,亦被书家纳入考虑的范围。

以上的举证,说明无论是书写者,还是定制者、接受者、收藏者,对于书作的文字内容其实多有考究,这是因为书法除了是值得欣赏的艺术,它也是日常生活中的用品。书法家的挥毫,可能并非我们想象的那样,完全出于艺术家的自娱或是情感抒发,他还受到来自功能、伦理等种种因素的束缚,反过来,正是这些束缚,可以帮助我们解释艺术作品中的许多费解的问题。在艺术史研究中,与其将书法视为纯粹审美的对象,不如将它首先当作一件物品来对待。

责任编辑:刘光