论韩拙“三远”的超时代意义

2017-06-05郭文伟

郭文伟

论韩拙“三远”的超时代意义

郭文伟

出于对山水画理论及中国海洋画研究的需要,笔者重读郭熙“三远”、韩拙“三远”及其相关画论文献,重点对韩拙“三远”及其与当代中国画的创新与发展的关系作了分析研究,发现韩拙“三远”及其母体文献《山水纯全集》所论及的山水气象环境对中国画意境的创新和画面景深的突破都具有不寻常的超时代意义,尤其对当代海洋画、大景花鸟画、人物与山水相结合的中国画意境创新及理论研究具有重要的指导作用。

要研究韩拙“三远”,必须首先研究郭熙“三远”,认识其在山水画透视及构图中的意义及其在意境方面的局限性;以便正确分析韩拙对郭熙“三远”的继承和发展。这里首先对郭熙“三远”的定义及说明作以解读和分析。“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。其人物之在三远也,高远者明了,深远者细碎,平远者冲淡。明了者不短,细碎者不长,冲淡者不大。”这是郭熙单就山景的构图及其与透视的关系给出的定义及说明,是对山景意象的透视、分布及造型原则,是郭熙对画家与山景主体意象之间的平、仰、俯视觉位置关系的高度概括。客观分析,郭熙的本意,并不是要定义整个山水画意境构图之法;他用“远”字为“三远”命名,其目的是在表明此“三远”的透视关系是相对于“咫尺万里”之“远”而言的。传统山水画透视,正是处于这种“远”的视觉范围内,即处于人体视觉中、远景视线相对于视点的“几何无穷远”处。因为山水画单元意象透视光线的平行性及其与画面的垂直关系是散点透视原理的两个几何条件①,而相交于“几何无穷远”处的视线就是平行线;实际上这个“几何无穷远”就是“咫尺万里”环境之“远”,这正是中国山水画散点透视所表现的意象环境。否则,若将此景移在眼前,不但透视光线需要较大的视觉纠正,而且透视形象之大就根本无法写入画面。所以,人体视觉中、远景的这种“几何无穷远”就是郭熙“三远”定义的“远”,这也是郭熙“三远”科学含量之所在。

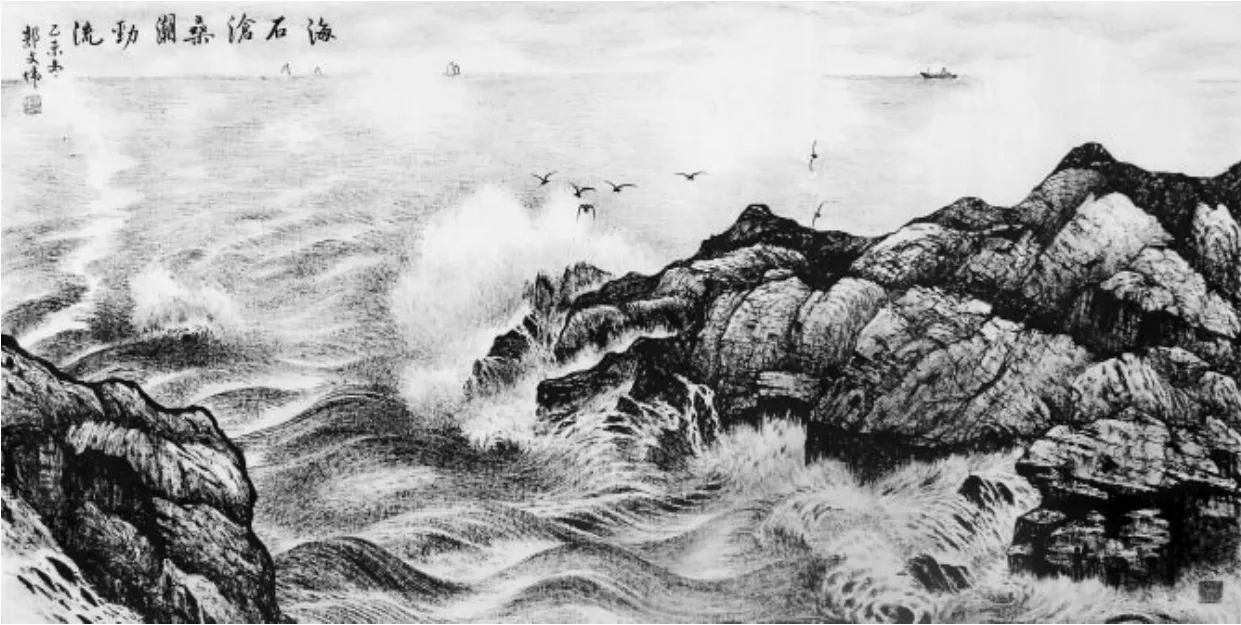

郭文伟和王真理合作 海阔天空·笑纳百川

从“三远”定义的内容来看,他避开了水景,在“山有三远”的条文下,只论其“山”,未及其“水”;在其对“三远”的进一步说明以及下文中,也均未作“水”的意境补充②;而且也没有对山水画至高境界的气韵元素——“道”和“远”的表达,没有与中国画独有的“道”和“远”构成有机的意境载体;使山景画面停留在了直观视觉纠正层面。①乍一看,好像是郭熙对意境元素的忽略,其实不然,这正是郭熙为了重点表达山景的多视点透视关系,而舍去山水全景构图及气韵表达的良苦用心。当然,客观上也就造成了郭熙“三远”构图缺少水和气韵元素的意境局限性。至于郭熙“三远”在历代山水画创作中所起的法式作用,则是后人在理解郭熙山景透视原理的基础上,自行由山景延展到了整个山水画创作的全景构图模式之中的。此“三远”的历史价值,实际上有一部分是由历代画家对此“三远”的自觉延伸应用所创造的。

韩拙,北宋南阳(今河南南阳市)人,官至直长秘书待诏,为当朝宣和画院声望很高的画家兼理论家。擅画山水,也曾有翎毛花鸟作品被称为政和、宣和两京之绝笔,但其作品都已失传,主要是以其绘画理论影响于世。从现存韩拙《山水纯全集》中可以看出,他谙熟历代绘画理论及意境构图模式的发展轨迹。他全面研究、继承了郭熙的“三远”及山水画理论,并在此基础上提出了“阔远、迷远及幽远”的新“三远”,即“有近岸广水、旷阔遥山者,谓之阔远;有烟雾暝漠,野水隔而仿佛不见者,谓之迷远;景物至绝,而微茫缥缈者,谓之幽远”。这是他在总结历代山水画意境与气象环境关系的基础上,超时代地注意到了江、河、湖、海气象环境对山水画创新发展的重要意义。他力图把属于人体视觉中、远景的传统山水画画面景深拉近到近岸、近水;把至绝的景物(一般多为近景特写之物)与微茫缥缈的“道”和“远”融入幽邃之境;这对当时乃至历代传统山水画意境都是一种突破。

江、河、湖、海中对人类影响最大的当属海洋,因为地球表面的71%是海洋,海水运动和蒸腾是海洋环境的核心内容,海水蒸腾是海洋平衡地球水、保护地球生命的重要功能。地球上的云雾雨雪主要就是由它的蒸腾弥漫而生。韩拙的“幽远、迷远和阔远”意境也正是来源于他对江河湖海的云雾气象的外师造化之功。客观上,韩拙“三远”之意境,最符合海洋水文气象规律。

韩拙的“阔远”通常适用于“平远”构图,其景深大,且富于包容性。它可以包容近岸有形的阳刚之水,由近及远,逐渐虚化,遥至天边,呈现出旷阔水域景象;或作为人体视觉中、远景之大片虚水(留白)与山体相连,臆造出晴空万里或长风云天的极目旷远之意境;甚至可以理解为以近景人物等与近景之水共同作为主体意象的平远水域,使具象人物与广水、远山处于同一画面意境之中,当代人物海洋画就是这种意境。例如笔者与王真理合作的《海阔天空·笑纳百川》、笔者的《海石沧桑潮劲流》和《海防之歌》等都属“阔远”意境构图。

郭文伟 海石沧桑潮劲流(焦墨)

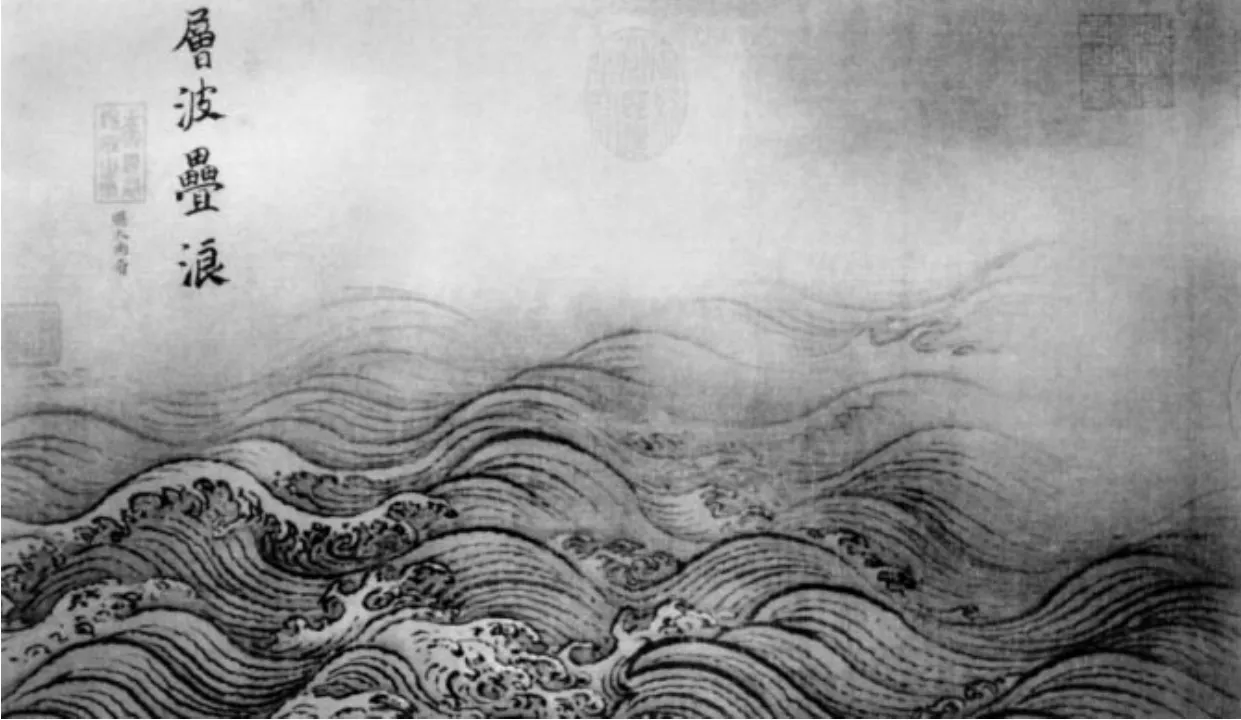

马远 层波叠浪

其“迷远”,是强调被野水隔的云雾气象环境中仿佛不见的暝漠、朦胧,或蜃景云天等意象和无限遐想空间,它既适用于“平远”,也适用于“高远”“深远”意境。这里的“野水”可理解为具象阳刚之近水,由近及远;也可以是用留白表示的视觉中、远景的虚景之水。其在“平远”意境构图中往往无需显示视平线,以留出虚无、玄远的遐想空间,或留出少许、断续可见的视平线,以显其平远开阔,强化虚实对比,提升画面的灵动感及“远”和“道”的精神内涵。这既适用于普通山水画,也可适用于中国海洋画。例如马远的《层波叠浪》和《对月图》③、夏圭的《溪山清远图》③、笔者的《海韵心声》等。

其“幽远”与“迷远”一样,也适用于郭熙的“高远”“深远”“平远”构图,其中的“景物至绝”体现了以韩拙为代表的宋代部分山水画家(包括马远、夏圭等)对山水画局部意象的放大欲望和特写要求等突破性心理。客观上这也正符合我们海洋画家放大海水巨浪和礁石纹理、抒写心声,突破山水画的视觉约束的开放心理。其中“微茫缥缈”体现了韩拙对虚无、玄远、阴阳相济的山水画意境的崇尚。这正是中国山水画释道哲理的至高境界,也是韩拙对气象环境、特别是对江河湖海气象最朴素的格物致知的观照。例如笔者的《幽邃》和《云蒙长白山》就是“幽远”的典型例子。

上述“三远”还有一个突破点,就是把阴阳相济、虚无玄远的烟雾云天和微茫缥缈的气韵元素置于画面意境的“道”和“远”的境界位置。使每种意境构图都留出无限遐想的空间。对这些意境,韩拙在《山水纯全集》的“论山”“论水”“论树”“论云霞烟雾霭岚风光雨雪”,或是在其他专论中,均用一定的篇幅分别进行了全面阐释。这是对宋代之前的近千年山水画气象环境表现方法的总结和高度概括。我国历代山水画中,臆写气象环境(含有云雾、雨雪、风烟、晴空的空气环境)的表现方法和审美观照十分丰富,只是先前没有人系统总结这种意境构图的法则。只有韩拙将其纳入了新“三远”意境构图。实际上这就是中国的“空气透视”(含达·芬奇所谓的“隐没透视”),①即以散点透视原理,把云、雾、雨、雪、烟、尘、水汽及其明暗、色度等气象元素表现在画面上的方法。这就是中国古典美学老庄之“道”和“道体”及“远”的写意规律,也是当代中国海洋画意境创新的理论支撑之一。关于“空气透视”一词,由于中西方对“空气”(中国古称“空”)解释是相通的,其透视原理并无严格的数学模型,只是中西方表现技法不同。为与其区别,也可将其定名为“气象透视”,此可留待大家进一步研究讨论。本文仍暂用“中国空气透视”一词,以方便叙述。

纵观中国山水画史和历代对韩拙“三远”的研究文章,发现当时大多作者只认识到此“三远”只在传统山水画范畴内,补充、延伸了郭熙的“平远”,发展了“平远”山水的意境;④没有意识到其画面意境与郭熙“高远”“深远”构图的关系;更没有认识到其对传统山水画意境景深的突破。对其中与景深有关的关键词“近岸广水”“野水隔”“景物至绝”等的含义均未重视;对受韩拙理论影响至深的南宋四大家李唐、刘松年、马远、夏圭的江南迷远水境山水画与韩拙“三远”的关系也缺乏挖掘和研究;加上韩拙绘画作品大都失传,致使韩拙“三远”在历史上不像郭熙“三远”那样引起重视。究其原因,主要是因为从魏晋南北朝到林泉高致的宋代山水画已发展到了顶峰,文人士大夫的审美观照,使山水画意境构图程式化为“可行,可望,可游,可居”的视觉中、远景模式;使山水画的审美理念和体现文人士大夫林泉之志的清静明澈、悠闲清高、平淡虚无及远离尘俗喧嚣的山水境界,成为当时乃至历代审美理念的主流。当时若按韩拙“三远”在传统山水画中表现至绝的“近物”及阳刚之“近水”,必然会破坏其与“咫尺万里”视觉中、远景山水意象的视觉比例关系,这就是当时韩拙分析的“夫海水者,风波浩荡,巨浪卷翻,山水中少用也”的原因所在。当然还有,处于农耕为主的宋代,海洋事业及水产业不发达,人们缺乏海洋意识,造成画家的畏海心理,不敢涉足海洋题材,使得画家很少有近景阳刚之水的画作,所以除了宋代马远、夏圭偶有近水海景小品传世之外,并没有更多地以近景海水为主体意象的海洋画出现。再者,也是因为当时文人士大夫不可能对传统山水画理念进行突破,特别是受唐代王维《山水论》中“远山不得连近山,远水不得连近水”的人体视觉中、远景山水画景深的限制,使得韩拙“三远”的“近水”“至绝”之近物不曾得以表现和发展,所以当时体现不出韩拙“三远”的超时代意义和历史价值。

正如前述,韩拙“三远”对中国海洋画的指导意义最为明显。中国海洋画是20世纪八九十年代发展起来的新画种。客观上,中国海洋画突破了文人士大夫林泉之志的清静明澈、悠闲清高、平淡虚无及远离尘俗喧嚣的山水境界和王维“远山不得连近山,远水不得连近水”的山水画景深的束缚,臆造出了水域旷阔、热情奔放、气势磅礴、激昂奋进、具有空前震撼力和时代精神的画面意境。例如宋明远的《屹立》和笔者的《惊涛裂岸》《海防之歌》,其意境构图、气韵环境、精神内涵等无不显现出韩拙“三远”的意境及审美取向;其画面景深、创作理念、透视效果也体现了韩拙“三远”的超时代意义;特别是笔者在海洋画创作中,深深体会到韩拙“三远”对中国海洋画理论研究的指导作用。例如,其对笔者的“焦墨海洋画留白的双重功能”“关于中国海洋画界定标准研究”“中国海洋画的艺术创新”等海洋画理论研究成果(分别发表于2012—2014年《中国书画报》国画版)都起到了重要的指导作用。

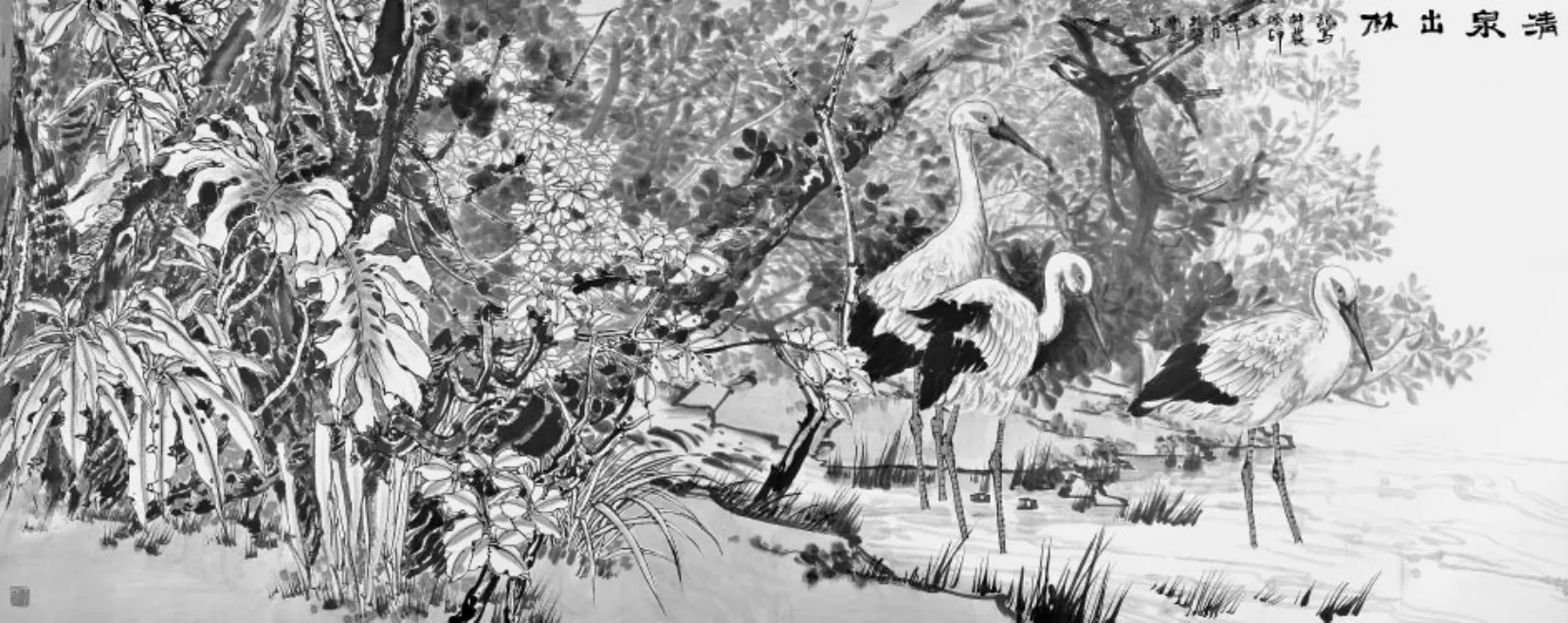

另一方面,在我国改革开放新形势下,不少山水、花鸟及人物画家,同海洋画家一样,出于艺术创新的责任感和热情奔放的表现欲望,大胆地不约而同地突破了传统山水、花鸟、人物画意境构图模式,开创了当代大景花鸟画、近景山水画及人物画与山水画相结合的中国画新模式。客观上都体现了韩拙“三远”意境构图及审美取向。例如郑瑰玺的《清泉出林》及《神农春色》等神农架花鸟画系列,王西京的《春潮》,李锛与梁世民、张跃进合作的《李冰父子与都江堰》,于志学的《翻越大雪山》等与山水画相结合的人物画都是典型的代表之作。他们分别把近景山石、近水林木及其远景意象融入葱茏秀逸、野趣盎然的花鸟画和凝重严谨、取象率意、笔墨灵动的人物画意境中;扩大了景深,加强了画面整体结构的视觉张力和气势;强化了中国画散点透视和空气透视效果,丰富了近景主体意象和“远”的意境内涵。

总之,韩拙“三远”不仅延伸、扩大了传统山水画的画面意境景深,填补了郭熙“高远、深远、平远”中的意境空白,为充分表现中国山水画至高境界开辟了广阔的前景;其对水域气象环境的写意模式,也是对中国画“空气透视”(含“隐没透视”)规律的总结和发展;而且在当时乃至当今都具有明显的超时代意义,尤其对中国海洋画的产生、发展及其理论研究都起到了重要指导作用,并可以预见,其对当今大景模式的花鸟画、近景山水画及人物画景深及其意境的创新也将产生较大的影响。

注释:

①郭文伟.《论散点透视的科学性》,《国画家》第4期,2015。

②郭熙.《林泉高致》山水训,济南:山东画报出版社,2010.8。

③《中国传世名画》,郑州:海燕出版社,2002.7。

④马永才.《论韩拙“新三远”理论对山水画走向平远时代的贡献》,《德宏师范高等专科学校学报》,第2期,2010。

郑瑰玺 清泉出林