体制化“空转”:发展悖境中社区工作站运行的组织行为分析

——以S市X社区为例

2017-06-05刚卢艳红

徐 刚卢艳红

(1.华南师范大学 公共管理学院,广东 广州510631;2.深圳大学 管理学院,广东 深圳518061)

体制化“空转”:发展悖境中社区工作站运行的组织行为分析

——以S市X社区为例

徐 刚1卢艳红2

(1.华南师范大学 公共管理学院,广东 广州510631;2.深圳大学 管理学院,广东 深圳518061)

社区工作站作为承接政府社区公共服务职能的新型社会组织,似乎并未真正摒弃行政化积弊及普遍性怠政现象,凸显出事实与价值背离的发展悖境态势。在当前新工作情境下,社区工作站无论是窗口、街头还是社区,其实都呈现出无工作负荷的“空转”状态,并彰显惯习性运作的体制化印记,而体制化“空转”的致因逻辑又在于情境暗示效应下的规章制度软性约束、街道办“示范效应”及社区工作“应付法则”。对此,有必要由情境反思予以解悖,从“干净的石板(clean slate)”出发,在政策原点上破解社区工作站的运行困境,尝试社区工作站的机构撤并及职能删减,以摒除社区公共服务工作中本不该有的体制化“空转”状态,力促基层组织体制改革去行政化的不二取向。

发展悖境;体制化“空转”;情境暗示效应;社区工作站;组织行为分析

一、问题的提出:社区工作站的发展悖境

伴随着现代化快速转型引致的社会摩擦系数显现为日益涌动的社会关系冲突,一线公共执法者和社会普罗大众之间的话语不兼容也愈加严峻,并因其公开扩大为对峙性情势乃至群体性事件而倒逼政治体制改革的日益纵深化。而社区工作站作为政府在社区的工作平台,正是社区管理体制改革新探索中,为矫正社区居委会在实际运行过程中过多承担政府下派的公共性事务,偏离其基层群众组织的自治属性而出现的新型社会组织[1-3]。为改革社区居委会的非自治倾向,在《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》的指导下,自2003年开始,深圳、北京、杭州、成都、南昌、南京、青岛等城市陆续设立为社区居民提供“一门式”公共服务的社区工作站,强调由其承接政府下移到社区的公共服务职能,以使社区居委会能专注居民自治事务,并促进基层公共治理与居民自治的协调发展。

伴随着社区工作站模式的实践探索,近年来新闻媒体频繁报道了各地围绕社区工作站所进行的改革新动态,也渐次披露出该体制下社区工作站工作权责不清、公共服务职能弱化、社区居委会被边缘化等现象,更不乏居民抱怨其服务水平不高,而社区工作站叫屈工作任务繁重的“桥段”。顾此失彼、两头不讨好的“弱势群体”的角色也成为社区工作站的运行写照。其实,尽管社区工作站是基于职能分工及社区自治性发展的体制改革和现实任务需要所设立的,但在实际运行中并未真正承担起分工职能、促进工作效能,反而触碰了机构精简原则甚至干扰了社区决策机制,其“身在其位、不谋其政”的状态已经背离了组织创新初衷,也辜负了民众服务期待,明显显现出价值上期望促进发展、事实上却制约发展的“发展悖境”。

关于社区工作站,罗晓蓉依据实践中与社区居委会及政府部门的不同关系,将社区工作站模式概括为分设模式、下属模式、条属模式和专干模式[4]。徐道稳则把社区工作站模式概括为“议行分设”模式、“居站分设”模式和“民非”模式[5]。王东认为,工作站与居委会并行的管理模式有助于政府管理不因社区自治回归而缺位[6]。而孙玉刚指出,“一委一站制”社区管理模式通过社区资源整合推动了“共驻共建”,但同时也面临社区行政化、自主性、报偿性问题及“精英参与”症结[7]。王克力则基于“居站分设”体制中社区工作站性质不明、职能过多、身份不明、定位不清、待遇偏低等问题,对城市社区管理体制改革的行政化、民间化方向予以探讨[8]。尽管这些文献丰富了社区工作站的研究,但只是就社区工作站的管理模式类型、现存优劣特征、未来发展方向等进行理论探讨,尚未对社区工作站的实际工作状态展开实质性研究。

在“播下的是龙种、收获的是跳蚤”的质疑声中,社区工作站作为工作在第一线,直接面对广大民众,与民众互动最为频繁、最为密切的组织,其工作态度、办事作风、个人喜好、执法能力,直接关乎执政党和政府的威信和形象。因此,探究社区工作站运行的行为状态及心理机制也成为当前社会治理的新课题[9]。不过,由于社会问题的反身性,在策略互动、自验预言、道德风险、选择效应等影响因素的相互作用下,时常会呈现出不均衡的发展状态,使社会科学比自然科学更加难以解释及预测[10]19。因此,要精准探究社区工作站的具体行为特性,通常需要在类型论的基础上,基于对复杂系统的类型分析和定向研究,形成依据现实情势而定的概略化框架,充分考虑特定历史、地域条件及政治、社会氛围而进行过程追踪与本质探析[11]7。

为此,本文将针对社区工作站当前所处的悖境状态,由结果与动机、事实与价值、内容与形式的反向关系出发,以“环境—行为”适应性为逻辑框架,展开社区工作站工作情境要求和工作活动状态之间的制约与互动关系分析,实现由全景式分析到情景式分析的演变。基于社区工作站作为街道办事处派驻到社区的工作机构且其工作人员为直接与公众打交道的基层一线人员的基本属性,本文将在强调情境思维的语境下,重点以社区依法治理为背景,以《S市社区工作站管理试行办法》为依据,具体探究社区工作站运行中可能背离组织设置初衷和职能分工要求的逆向工作行为状态,经由工作行为和工作情境相悖性关系脉络剖析社区工作站的悖境理路。而且,为探寻工作行为与工作要求的匹配程度,本文还将扩展基层公职人员“职业倦怠”、“工作卷入”及“工作投入”等研究,以专注于探究即使工作不满意仍会嵌入所处组织工作情境的“工作嵌入(job embeddedness)”为多路径中介链[12],具体分析当前社区工作站运行行为的外在表征及内在性质,并尝试探究其致因逻辑,为冲突悖论和矛盾困局找寻解悖策略。

二、“空转”状态:社区工作站运行的行为表征

关于社会工作站在现实运行中呈现的发展悖论,本文选择在社区管理体制上领先创新的S市,以其X社区工作站为田野研究具体个案,首先观察现行工作职责要求下社会工作站运行的具体行为表征。

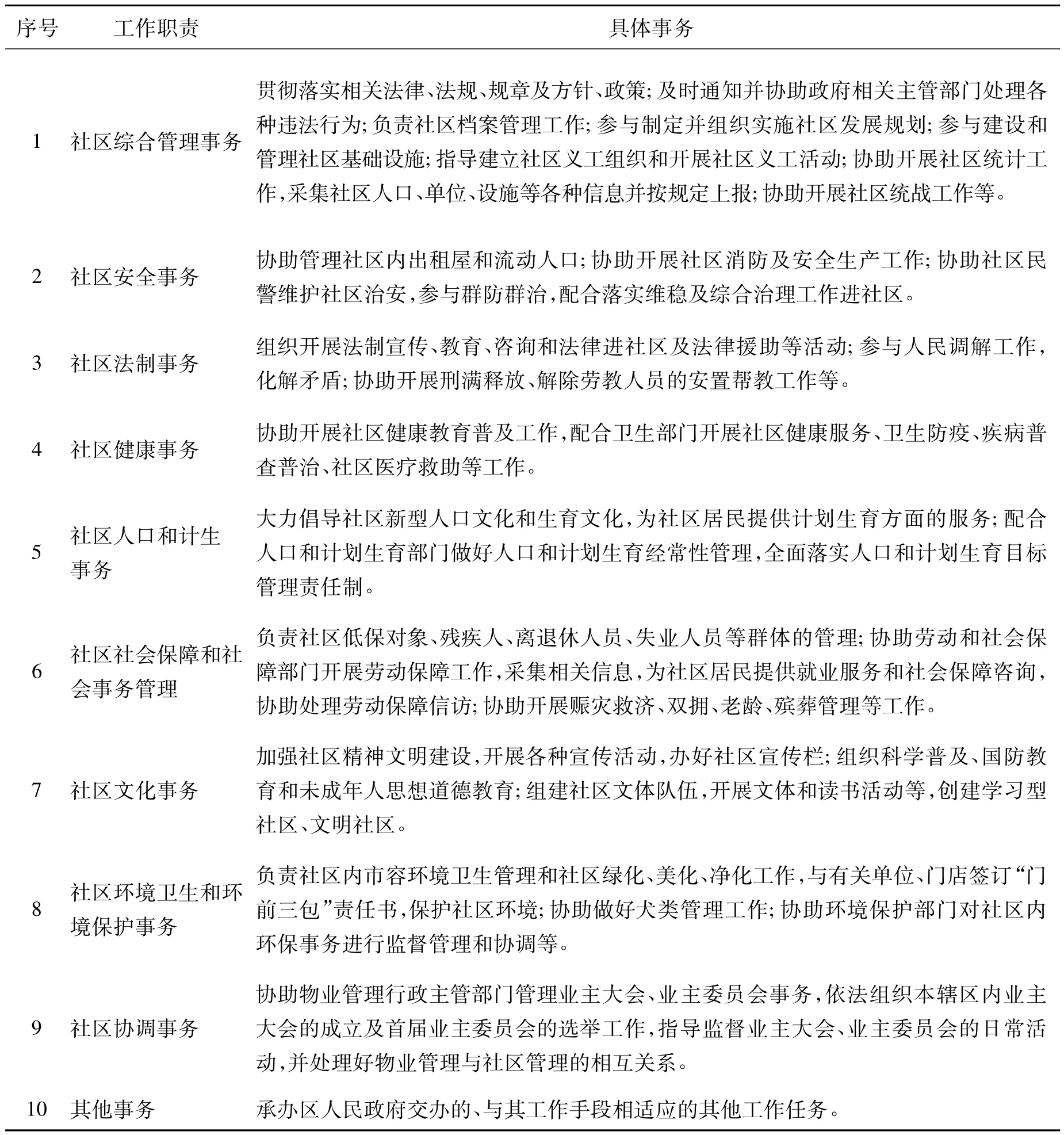

(一)个案选择

S市从2005年开始推行在基层社区同时设立社区居委会和社区工作站的“居站分设”社区管理体制。2005年,S市颁布的《S市社区建设工作试行办法》明确规定,“设立社区工作站,在街道党工委和街道办事处的领导下开展工作”;2006年,S市颁布的《S市社区工作站管理试行办法》(以下简称《试行办法》)进一步指出:“社区工作站是政府在社区的服务平台,协助、配合政府及其工作部门在社区开展工作,为社区居民提供服务。”本文的研究样本S市X社区工作站则是S市最早设立的社区工作站,成立于2005年6月,隶属于S市HB街道。其辖区面积约1.2平方公里,辖区楼宇550栋,建筑面积530 000平方米,辖区总人口约39 038人,其中常住人口350户、1 038人,暂住人口约9 450户、约38 000人。该社区工作站现有工作人员19人,分担《试行办法》等政策规定的各项工作职责,具体可见表1。

表1 S市X社区工作站工作职责清单表

在资料获取上,本文主要通过参与式观察、非结构式访谈等方法获取研究所需材料。2015年7月笔者以兼职形式进入S市X社区工作站进行了为期两个月的田野调查,以工作站工作人员的身份参与到各类社区工作之中,以工作日志方式充分记录所观察到的社区工作站行为状况并予以现象表征梳理。同时,笔者也不定期地对社区工作站工作人员及其家属进行了非结构式访谈,围绕社区工作站具体工作内容及访谈对象具体经历深入探寻影响社区工作站行为的主客观因素。

(二)窗口工作的“空转”状态

窗口工作作为社区工作站在固定办公场所为居民提供一般公共服务的第一工作形式,依据Lee等关于工作行为依附相关工作情境的“嵌入”界定,可按照以工作空间不同而进行的工作嵌入差异性分析,将其界定为工作“内嵌入”行为[13]。依据《试行办法》,S市X社区工作站窗口工作的基本职责包括办理计生、社会保障和劳动就业、残疾人及老年人服务、社会救助等,直接关涉社区居民享受公共服务的水平。然而调查发现,X社区工作站窗口工作却并未真正符合工作职责要求的“弱嵌入性”,呈现出尽管在资源充分配置的条件下展开却并未满足工作负荷要求的消极工作、随意行事、倦怠执行的“工作空转(job idling)”状态[14]。

虽然依据《试行办法》,X社区工作站在办公室的前方专门开设“一站式”服务窗口,并要求当天值班的工作人员坐在窗口位置以便及时接待前来办事的居民,但当天值班的工作人员实际上很少坐在窗口位置,而是坐在各自的座位上,直到有居民前来办事才移步到窗口处。而在接听办公室电话方面,街道办规定电话最多响5声就要接听,但实际情况是,电话经常响个不停也没有工作人员前去接听。而没有人前去接听电话的原因,不是工作人员都忙于工作,而是大都在“忙着”上网、玩游戏或聊天。当然,这并不是说工作人员完全不去接听电话,而是表现为“看心情”的想接就接、不想接就不接的状态。

问:为什么规定电话最多响5声要接电话,可是没人去接?

答:的确电话经常响半天都没人接,有时候我都在想安排值班有什么意义,安排了有些人也不去做啊。你也听到啦,我都跟他们说了要接电话、要接电话,但他们都把我的话当耳边风。他们不接,我也没办法啊。有时候我会去接下,但有时如不想接我就不接,因为又不是轮到我值班。(2015年7月30日对工作组长佟哥的访谈)

另外,尽管街道办曾出台了社区工作站的工作行为规范,但社区工作站经常对这些规范的执行无动于衷。为监督及提升社区工作站的服务质量,街道办就在社区工作站的窗口处统一配备了服务评价器,要求社区工作站工作人员在为社区居民办完事之后要提醒社区居民对其服务的满意度进行评价,并规定了相应的量化指标,然而社区工作站根本就未把服务评价事项摆上工作日程,工作的内嵌入程度明显不足。

问:每次给居民办完事之后,居民都要对服务的满意度进行评价吗?

答:是的。评价有“满意”、“一般”、“不满意”三个等级。只要评价是“不满意”这个等级都要写报告。不过,下午社区工作站召开了全体会议,会议期间庞哥叫小邹在会后跟工作站的其他人普及一下窗口服务评价器的事情。但从上次谈论服务评价这件事至今已过了6天,庞哥才跟工作站的其他人说起这件事情。而且说的时候,庞哥也只是略显无奈地摇摇头,轻描淡写地一句话带过。(2015年7月31日对工作人员小胡的访谈)

(三)街头工作的“空转”状态

街头工作是社区工作站走出固定办公场所到所在辖区的街头巷尾执行任务的第二类工作形式,同样需要探讨工作活动如何“嵌入”在其组织关系网络之中,而在此空间下依据组织行为与工作职责的联结关系,可将街头工作界定为工作“外嵌入”行为[15]。依据《试行办法》,S市X社区工作站街头工作职责主要包括综合治理与维稳、城市管理等方面,然而在笔者以社区工作站工作人员的身份参与其中,考察社区工作联结、匹配及代价的“整体嵌入性”时,却亲身体验到了社区工作站不能真正依据工作职责要求担负起工作负荷的工作“空转”状态[16]。

社区工作站在街头开展综合治理与维稳、城市管理工作的方式以巡逻为主,协助处理巡逻发现的各种问题为辅,而为保证其工作成效,相关文件明确规定了巡逻的时间和频次。但是,这些规定并未得到有效的执行,不仅没有保证巡查的频次,而且在巡查过程中“走过场”现象也非常严重。

问:据说文件规定每天要到社区巡查两次,上午和下午各一次,然后每个星期还要上报一次存在的问题,每个季度还要进行一次大清查,是不是真的这样啊?

答:是的。不过上面(街道办)有二十多个部门,每个部门布置一项任务下来,我们下面也忙不过来,像现在都在忙计生的事情,哪有时间每天巡查社区。说是去巡查,其实就是去社区逛逛,顺便买点东西之类的。唉!真要做是做不完的,而且天气那么热,走一圈全身都湿了。(2015年8月7日对工作人员小王的访谈)

实际上,以上访谈结果与笔者参与社区巡查工作所观察到的现象基本一致。社区工作站工作人员巡查社区的路线较为随意,想巡查哪里就巡查哪里,没有较为严谨的规划。只不过由于街头场所的流动性,相对于社区工作站窗口工作的消极性行为,街头工作的随意性行为较为隐蔽,难以明显凸现其未能真正完成街头工作任务的“空转”状态。

上午10点半左右,我与社区工作站的两名工作人员去了社区巡查。下到社区后,我们首先是在社区的一家凉茶铺买了凉茶,接着沿着社区的一条小道走了一小圈,然后就回办公室了。在这期间实际上根本没有按要求完整地巡查整个社区,而全程也仅耗时约半小时。在巡查时相互间的玩笑中,可听出大家对社区工作站工作好坏及有无都抱着很无所谓的态度。(2015年7月9日街头巡查的记录)

(四)社区工作的“空转”状态

社区工作作为社区工作站走出固定办公场所,主动到社区居民、个体工商户、社区企业等社区主体的私人领域履行职能的第三类工作形式,则是社区层面的工作“外嵌入”行为。依据《试行办法》,S市X社区工作站的社区工作职责主要包括人口与计生、社区消防安全等信息采集方面,而参与式观察发现,社区工作站的社区工作因工作人员情绪、认知层面或生理层面的行为自主性而明显存在“弱嵌入性”状况,并因过多注重工作权益、不愿承担工作负荷而充分展现出工作“空转”状态[17]。

在社区信息采集工作方面,尽管从HB街道办领导的讲话到信息采集工作的补助方案,再到街道办相关科室工作人员对全员人口信息卡的细致解读,以及代表上台分享上门技巧,充分体现了HB街道办对采集信息工作的重视。但是,社区工作站却反应迟钝、得过且过,在街道办专门举行的培训结束后并没有及时地行动起来部署相关工作,直到培训结束几天后才召开社区工作站的全体培训会议,传达了培训涉及的主要内容,且主要讨论的是信息采集工作的加班方案。

一个星期前的下午2点半,社区工作站全体工作人员(除少数请假外)参加了由HB街道办举行的关于上门采集计生信息的培训班,相关领导就信息采集的重要性、主要目的、补助方案等方面的内容进行了详细的说明。但直到今天下午3点半,社区工作站才召开了全体会议,强调了培训要求,但主要是宣读《关于人口计生信息工作补助方案》,并讨论上门采集信息的加班方案。(2015年7月14日关于信息采集培训的记录)

在出台并实施每个人都很关注的加班方案之初,社区工作站工作人员信息采集的积极性明显提高,部分工作人员为了采集信息,甚至主动加班。但是,在加班方案实施一段时间后,社区工作站的工作积极性逐渐消退,根本未显现出社区工作应有的持续性负荷运转状态。

本来我们B组今天要去上门采集信息的,但B组的工作人员最后达成了“共识”,都没去上门。我也就跟着“偷懒”,也没去上门,与其他工作人员在办公室待到6点多(假装加班)就直接回家了。第二天早上也照常休息,没来上班,而不像之前,加班方案刚出台时,张叔和他的搭档等几对搭档都是头天加晚班,次日也不补休,照常上班。而自己所在的小组,按照原定的工作方案上门次数应为15次,但最后实际上只去了5次。(2015年7月23日关于信息采集落实的记录)

三、体制化印记:社区工作站运行的行为内质

对于社区工作站在现实运行中呈现的发展悖论,在观察社区工作站运行的“空转”行为表征基础上,可进一步由社区工作站所处环境入手,剖析组织环境因素下社区工作站运行的行为内质。

(一)社区工作站的惯习性行为

尽管贾海薇以生理、情绪、认知、人际、社会—组织等工作倦怠来阐释基层公务员工作状态,然而工作倦怠却难以充分解释行动空间情境下社区工作站的行为本性,毕竟在关注社区工作站行为时,不仅应探寻外在的行为表征及状态,更要追踪其内在的行动机理及特质[18]。Halbesleben等也认为,低嵌入度其实是工作压力的一种心理反应,会显现为情感衰竭、人格解体或人性弱化、动机减退[19]。因此,秉承“到最基本的事实中”中寻找答案的宗旨,可在“环境—行为”适应性框架下,由组织心理视角分析社区工作站工作“空转”的行为本质。

尽管Kurt Koffka的行为环境论和Kurt Lewin的生活空间论都强调以心理和环境因素构成的主客混合场来分析组织行为,但是,以Bourdieu提出的关于社会成员按照特定的逻辑要求共同参与社会活动的主要场所及网络构型的“场域”思维进行组织行为分析则更为合理[20]20-25。而在作为组织之间相互依赖的网络场域的“组织场(organizational field)”中,为了获得合法性机制,组织通常不得不接受制度环境里建构起来的形式和做法,采用模仿机制以减少自身不确定性的处境状态[21],并在合法性机制和效率目标发生冲突时有意识地将正式结构与组织内部的日常运作分离开来,从而必然引致组织运行的事实与价值割裂的现实悖境[22]。

由此,组织环境下社区工作站的实际运行,其实可以界定为特定“场域”中表征特定群体或个人嗜好、爱好、秉性的惯习性行动机制,并表现为促使行动者依据既有资源和现行经验选择最可靠行为方式的可持续性倾向系统[20]31-37。而这也就是说,在客观关系的网络构型中,物质、社会、文化等基本社会结构性因素通过人们的社会化经验,必然内化为相应的、因循非正式常规的惯习性倾向。事实上,尽管在相关政策规定中,社区工作站相对于街道办、上级政府职能部门而言,在机构性质及工作职能上存在明显区别,但作为承接上级政府公共服务职能的社区工作平台,社区工作站也无从规避地因循了相关政府部门及机构的工作方式、处事作风及行为习气,并充分显现出既有制度空间影响下的惯习性行为倾向。

调研发现,在工作时间遵守方面,社区工作站的行为就突出反映了其在现实体察中生成的跟从性运行模式,通常会显现出延续街道办、上级政府职能部门等行政机构“散、慢、混”等机关作风的惯习性行为状态,基本忽视了为社区居民有效提供公共服务的原则性取向。尽管社区工作站都有明确的工作时间规定,但在实际工作过程中,工作人员按时上班、下班非常少见,大都习惯于工作的迟到早退,“定时迟到早退”实际已成为约定俗成的一种惯例。见表2:

表2 X社区工作站实际出勤时间表

同时,在值班时间安排方面,社区工作站的行为也反映了其在现实比较中形成的附随性运行态势,通常会显现出延续相关行政机关“慵、懒、怠”等官僚习气的惯习性行为状态。虽然相关文件规定社区工作站星期六上午要安排工作人员值班,以方便社区居民在这一规定时间内随时到社区工作站办理相关事宜,同时采取值班调休制,规定凡是加班的工作人员相应地可以在工作日调休。但直到笔者调查结束,S市X社区工作站尚未谋划是否及如何执行文件规定的事项。

从社区工作站收到星期六上午要加班的文件通知到现在,已将近两个月了,但社区工作站尚未安排工作人员在星期六上午值班。临走时问过几个工作人员,都是笑笑摇摇头,没有谁能说得出来什么时候可能会安排星期六上午值班,但都表示在这里工作大家认为这本来就是习以为常的现象,并且也都基于自身实际利益的考虑,希望一直不要真正落实下来。(2015年8月20日关于值班安排的记录)

(二)惯习性行为的体制化印记

韩志明将基层公职人员的行动逻辑概括为激励不足、选择执行、一线弃权及规则依赖,并强调安全和自我保护需要使其在照章办事的逻辑中寻求免责且选择理性的资源配置方式和最有利可图的政策来执行,而刻意规避某些麻烦的、危险的、需要付出更多但难见成效的工作,并日益远离一线或现场[23]。因此,在深入剖析社区工作站“空转”行为的本质时,应深入探究制度环境因素对社区工作站行为取向的影响。实际上,郭正模、蔡昉、周小亮、卢周来都曾在制度语境下就社会行为问题的产生进行过制度化归因,强调其属于中国社会、经济、历史等综合原因所致的体制性问题,乃是公共政策的负面性效应[24]。因此,借鉴以“政治型”、“政策性”或“体制化”为路径探究问题本质的逻辑,基于对既有政府组织的性质定位、权力安排、结构形式等制度空间过于依赖的思维考量,也可将社区工作站工作行为进行体制化解读,并赋予其本质以体制化的逻辑符号。

作为缘起于社会学概念的“体制化”,指的是某种特定行为在各种社会和组织空间内部的发展过程和定型程度。而杨宗义则认为,体制化作为在成长和定型中形成的约定俗成、日趋稳固的框架性形态,在惯性力量作用下通常显现为新势力难以逾越和破除的识记心理及机制[25]。应该说,体制化已在中国组织体制集权式管控和固化性运作的制度空间下为中国社会烙上了特定印记,并成为当今政府体制改革和社会转型中难以解决又不可回避的既在事实[26]。而体制化惯习行为意即组织机构及人员在旧制度空间强势影响下受到体制化思维禁锢而难以认同和适应新制度情境所形成的禁锢式、习惯性行为,其实质是组织机构及人员对待新旧体制截然相反的态度的外在显现。这种体制化惯习表面上显现为因循守旧及冷淡漠然的现象,而深层上实际渊源于主观主义、官僚主义的思维[27]。正是在体制化惯习心态下,利益主体对陋习陈规的妥协与容忍以及对新制新规要求的排斥与抵制,直接引致了社区工作站的工作“空转”状态。

正是由于制度环境下对旧体制强大惯性影响的固有情感惰性,体制化行为其实明显内含着对旧体制习以为常的意识,由此也彰显出组织机构及人员对规则、习惯、意识等旧体制环境的固有缺陷显现出依赖、留恋乃至容忍及放任的“体制依赖”思维[28]34-35。由于既存的规则、习惯及制度一般建立在以往成功经验的基础上,因此,很多情形下遵循既有工作性质、领导关系及制度执行等方面的惯例,的确是有利于提高工作效率、简化办事程序的稳妥而省力的工作方法。但是,由于客观条件不断变化,如果一直拘泥于“体制依赖”,久而久之必然会导致思维僵化、行为慵懒,不自觉地显现出固化于组织之中的保持现有工作活动模式与习惯的“组织惰性”倾向。然而社区工作站乃新型组织形式,不管是“体制依赖”,还是“组织惰性”,在组织环境、组织资源、运作风格、工作人员方面所残留的旧体制痕迹,都会使社区工作无法能动性、创造性地面对新问题,显现出在体制化惯性下消极对待新政策所建构的新行政情境的“政策漠视”思维。

尽管社区工作站是社会组织而非政府机构,其核心价值为提供公共服务而非实行行政管理,但庞杂繁复的体制环境氛围所培育出的是社区工作站仍是承担社区层面行政管理工作的“类行政组织”的体制化工作认识,以及社区工作站工作轻松、收入稳定、福利优厚等体制化就业观念,导致社区工作站时常吸引社区各类人员乐于“走进来”。工作人员进入社区工作站任职的初衷并不在于实现组织目标或认同上级看法,而在于在体制内环境下如何减少工作量、提高个人舒适度,这就是社区工作站体制依赖下“空转”行为的主观驱动力。

问:为什么会来社区工作站工作?

答:怎么说呢,我老公不用我这么辛苦咯,在这里工作比较轻松,待遇也还行,还能顾到家。并且端着体制内的饭碗,也比较体面嘛!总之,这里的工作环境也比较好,工作压力不大,有事情的时候就做,累了就休息下再做。相比之下,起码企业工作压力要大些,我们很多人现在都已经很习惯这里了,再不想挪动了。(2015年8月6日对工作人员燕姐的访谈资料)

尽管社区工作站工作人员在工作“弱嵌入性”情境下也有着做好工作的内在愿望,但由于学历等方面因素的限制,他们通常难以真正“走出去”。在X社区工作站的19名工作人员当中,虽然已取得本科学历的有5人,大专学历的有8人,但这些学历基本上是通过在职教育而非全日制教育取得的,而他们全日制教育学历多为中专、高中或职高,个别为大专,基本上没有本科。学历层次低的现实状况很大程度上限制了社区工作站工作人员向外、向上发展的可能性,面对这种“想走出去,又难走出去”的窘境,社区工作站的工作人员通常更容易偏离其职责定位和角色期待,在“吃体制饭”的心态下更加凸显出得过且过的体制化“空转”行为特性。

问:听说工作站有些人在这里做了十几二十年,挺长时间的。

答:是啊。我们这些年纪较大的,家里又有小孩,可以顾一下家咯,比如去社区时顺便买点菜回家之类的。唉,其实说白了,是我们自己没本事,所以将就着待在这里。虽然考公务员或是大学生村干部都有专门的岗位拿出来供选择,但我们不行,学历不够,要是学历够的话肯定不会在这里啊!现在反正就在这体制内养老混日子呗。(2015年7月21日对工作人员张叔的访谈)

五、社区工作站体制化“空转”的致因逻辑

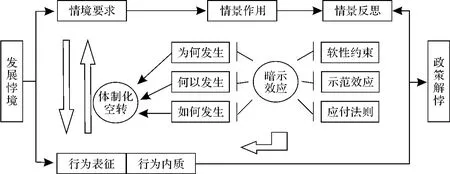

社区工作站工作“空转”行为尽管时常被归因于激励不足、资源缺乏及信息不对称等,但诠释“空转”行为内在本性的制度化思维,则从根本上为其前因变量的诠释预示了逻辑思路。鉴于社会工作站体制化“空转”在“环境—行为”互动性中实际也是组织情境要素含蓄、抽象地容忍甚至纵容其组织惰性行为方式的结果,因此,其致因逻辑可归结于情境暗示效应,并可以通过制度暗示、组织暗示及惯例暗示等效应诠释体制化“空转”为何发生、何以可能发生及如何发生。

(一)为何发生:规章制度的软性约束

在行政法制及财政预算软约束的思维导引下,近年来政府制度的软约束问题逐渐受到关注,强调如果政府存在制度约束软化,则难以有效制约下属机构及部门。Mastrofski主张,如果较低阶者的利益与较高阶者的利益不同,较高阶层者有权施予的奖惩有限而无法有效制约下属的时候,较低阶者就表现出明显不服从命令的情况[29]。而沈荣华、王扩建也认为,制度约束力只有在行动者服从的条件下才能体现,而要使行动者服从则要有执行相应监督制度的组织机构及其激励、惩罚等管控手段,如果没有强有力的实施机制,对本身有着背离组织要求的内在冲动的行动者而言,制度就可能形同虚设,甚至会导致制度蔑视心理及机会主义行为泛滥[30]。因此,制度暗示效应会直接促成社区工作站的体制化“空转”状态。关于制度等情境暗示效应对社区工作站运行的作用机制,具体可见图1。

图1 情境暗示效应作用机制

在S市X社区工作站,政府的制度软约束主要体现在奖惩制度的失效上。尽管S市政府下发给社区工作站的《试行办法》在工作人员管理专章规定中明确了工作奖惩措施,而且从字面上看这些奖惩措施能够对社区工作站的工作人员产生一定激励作用,但在实际操作过程中并未有效执行,呈现出“奖励多,惩罚少,奖罚不对等”的特点。首先,在奖励方面,平均主义盛行,多劳者无法多得、少劳者也能多得的现象普遍存在,这不仅无法发挥奖励本身的激励效果,更是打消了积极者的工作积极性。但是,大多数人尽管对这种平均主义存在明显的不满情绪,可在不满的同时也只能是明显的无奈,最终多劳者越来越少,直至“空转”成为组织集体行为的显性表现。

问:你觉得工作站现在的激励措施怎么样?

答:很多都干了十几年了,刚开始工作还比较积极,现在都懈怠了。在这里做多做少一个样的。像年终考核,被评为优秀的有1 000元奖金,但现在变成每年轮流拿优秀。还有啊,现在区里也出了个激励方案,每个季度会进行考核,然后按照不同的等级发奖金,虽然站长叫我们每个人写3个名字上去,但是投票之后站长自己收起来看,又不给我们看,也没有现场公布结果,最后还是大家一起分,没有区别的。并且有时最后也不一定会给钱,通常本来说好了有钱拿的,但是到最后也没有给我们。(2015年8月5日对工作人员李叔的访谈)

其次,在惩罚方面,实质性的惩罚措施很少实施或几乎不会实施。一般来说,除非出现贪污行贿等原则性错误,社区工作站解雇工作人员的情况根本不会出现。而且,即使文件明确规定了工作任务未达标的惩罚措施,但仍然只是无关痛痒的“惩罚”。正是奖惩措施的失效,使社区工作站没有太大的压力和动力去努力工作,直接促使体制化“空转”行为成为常态。

问:如果检查不达标的话,会有什么惩罚,能解雇他们吗?

答:惩罚的话,据说直接的一般没有,该发工资奖金的还是都会发。只是如果做得不好,会被点名批评、责骂,如果要升职的话,当众挨批挨骂,可能会给领导他们留下一点点不好的印象,但这也没有什么太大的影响。至于解雇,虽说可以,但是怎么说呢,有些关系是很微妙的。(2015年8月3日对工作人员家属谭伯的访谈)

(二)何以可能发生:街道办的“示范效应”

依据约翰·肯尼斯·加尔布雷斯的权力效应“双峰对称”理论,组织只有赢得内部对其目标的服从时才能赢得外部的服从,其外在权力的大小和可靠性取决于内部服从的程度,而就社区工作站而言,街道办的“示范效应”无疑助长了体制化“空转”行为的泛滥[31]44。根据《试行办法》,S市X社区工作站是在街道党工委、街道办事处的领导下开展工作,并接受市、区民政部门及其他政府工作部门的业务指导,因此,街道办作为领导社区工作站开展工作的机构,其本身的工作状态如何,将在很大程度上影响到社区工作站的工作状态。由于在日常的工作中,街道办也存在不积极工作、不按要求行事等行为现象,而基层公职人员的服从程度会受到他们所认知的管理者命令的正当合理程度的影响,因此,当街道办对社区工作站提出某种自身都未能很好落实的工作要求时,社区工作站往往会产生抗拒心理,在组织暗示效应下向街道办“学习”,从而在工作中形成体制化“空转”现象[32]33-36。

在上下班时间方面,尽管社区工作站存在严重的迟到早退现象,而街道办作为社区工作站的上级机构,也没有严格遵守相关的规章制度。至于安全检查等工作,社区工作站在巡查社区的过程中不仅没有保证巡逻的频次,而且在巡逻过程中“走过场”现象严重,街道办方面的因素也不容忽视。

下午,庞哥在传达街道的工作要求时说:“街道办要我们按时上下班,凭什么?每天4点半开始街道就有人开始下班,不信4点半的时候去XXXX(街道办附近)那里看看,都是街道的人从那经过。上梁不正下梁歪,他们都这样,我们为什么不能这样。”其他工作人员也纷纷表示赞同。(2015年7月28日关于工作效仿的记录)

街道办作为社区工作站的领导机构,其消极性行为不仅打击了社区工作站的工作积极性,而且对社区工作站产生了较为严重的“示范效应”,导致背离街道办要求的行为在社区工作站看来是合情合理的。而对于社区工作站的“效仿”,街道办虽有打击的意图,却无打击的底气,毕竟自身也没有严格遵守各项规定。在相互拉扯中,社区工作站极易在组织暗示效应下出现体制化“空转”行为。

问:那像安全检查,不去巡查的话,上面(街道办)不追究吗?

答:你真的不明白吗?如果没有检查,上面也不会管这个事情,我们是不用去做,有检查的时候,上面管了,我们才去做的!(2015年8月12日对工作站负责人庞哥的访谈)

(三)如何发生:社区工作的“应付法则”

社区工作站虽然处于公共政策链条最末端,但在“类行政组织”的默示定位下,他们实际上具有非常大的政策制定能力和自由裁量权力。由此,当社区工作站作为受命执行的“制度设定角色”遭遇其作为政策制定者的“现实角色”时,就会和居民委员会一样在有意无意之间发展出一整套针对上层管理者和服务对象的“应付机制”。尽管上级管理者一般都倾向于限制社区工作站的自由裁量权,但社区工作站的经验专长、基层工作的独特性质、行为监督的内在困难等,都使社区工作站易于运用各种各样的资源来抵制管理者的控制与约束,在强调选择性重视的同时更多的是选择性忽视。因而面对公民的弹性需求,社区工作站基于可资使用的资源和政策框架,会倾向于把公民需求局限在可掌握的资源范围之内,而对那些超乎自身能力的问题采取漠视或“踢皮球”的方式加以搪塞,由此,在社区的普遍默许和认同中日渐形成社区工作作风和习气上的“应付法则”,并在惯例暗示效应下直接促进“空转”式体制化惯习行为的形成。

社区工作站的“应付法则”首先显现于社区工作任务的随性选择。在社区工作站运行中,由于目标任务时常含糊不清,且测量标准也难以精准合适,必然会对管理者的政策控制造成极大困扰,也为社区工作站完成工作任务提供了自由选择余地。在开展人口与计生工作的过程中,为及时掌握社区的人口与计生信息、普及计生知识等,社区工作站工作人员不仅要在窗口为居民提供相关服务,而且要在社区挨家挨户去敲门询问、登记信息。就S市X社区而言,39 038辖区总人口中有38 000人左右的暂住人口,流动人口比例非常高,且这些流动人口大部分没有稳定工作,流动频率也很高。流动人口的“双高”状况直接决定了人口与计生工作具有工作量大、工作成效难衡量的特性,因此,在百分之百的信息采集率几乎不可能达到的情况下,街道办通常将达标要求定在80%左右。而街道办的放松要求,的确为社区工作站达到目标任务提供了现实可能性,却也使社区工作站在没有严格要求的氛围下有了“得寸进尺”的空间,并将“工作永远做不完”作为开脱体制化“空转”行为的通用借口。

问:现在上门率大概有多少?今天不上门(登记人口信息等),到时省里来检查怎么办?

答:我刚来的时候,上门率只有3%,后来提高到30%,已算很高的了。站长说不要倒数第一就行,最好是排在中间,排在前三的经常有人来检查,排在最后又很难看。至于检查,计生工作本来就是做不完的,今天登记完,可能过几天人家就搬走了,不用怕上面来查的。(2015年7月29日对工作人员梅姐的访谈)

社区工作的“应付法则”还显现于社区工作场所的随性选择。就工作场所而言,除窗口外,在街头和社区工作站开展工作所面临的具体状况都是不确定的,甚至意味着要冒一定程度的风险。因此,出于趋利避害的动机,绝大多数工作人员更倾向于逃离街头和社区,而尽可能多地待在窗口办公,形成“一线弃权”。作为外嵌入行为的上门信息采集就是一件比较辛苦的事情,在街头,社区工作站常常要面对混乱不堪、日晒雨淋的工作界面;而在社区,则要面临一层一层地爬楼梯、“吃闭门羹”等吃力不讨好的状况。因而在可以随性选择、自由应付的范式下,体制化“空转”行为的产生似乎也是顺理成章的。

由于前天没去上门,跟我一起上门信息采集的搭档说今天一定会去上门(弥补工作)。没想到到该去上门的时候,搭档却跟我说,天气太炎热,不单是怕耗费不小的体力与精力,而是全身的衣服肯定都会湿透,本来就身体不太舒服,怕上门会“中招”(生病的意思),所以最终还是不去了。(2015年7月29日关于上门工作的记录)

六、结论与讨论

社区工作站作为政策输送链条的最末端,是基于体制改革和现实任务需要而设立的,但在社区工作站的运行上却因公共政策的执行障碍正处于日益遭受指责、诟病乃至谩骂,甚至“两头不讨好”的特殊行政生态中,明显显现出价值上期望促进发展而事实上却制约发展的发展悖境。这种发展悖境作为结果与动机、事实与价值、内容与形式反向关系的显现,实际上根源于知性逻辑的绝对化和局限性,因而有必要用对称性思维予以解悖。因此,为了揭开想当然假设的虚假面纱,必须质疑冲突性观点的基础,以“干净的石板(clean slate)”为出发点,重新辩证审视问题,将局限性认知拓展为开阔性视野[33]2-5。

如果说社区工作站的工作行为首先涉及的是方式、方法问题,可从工具理性的视角进行分析,那么关于工具理性背后所隐藏的价值理性则更需予以关注,否则单纯的微观冲突时常会转化为复杂的宏观矛盾。因此,有必要在政治、体制等宏观情境下充分关注社区工作站遭受社会广泛质疑的存在悖境的外在关系及内在机理。为此,本文正视组织及个体行动与组织资源的密切关联关系,以“环境—行为”适应性为逻辑框架,在探讨工作行为和情境要求的依赖与反依赖中,分析社区工作站“空转”的行为表征及体制化行为内质,并在其致因逻辑上诠释制度环境、组织资源及惯例氛围的影响[34]17-19。

由此,疏解社区工作站现实悖境的关键首先在于打消社区工作站及工作人员“县官不如县管”的心态以及“山高皇帝远”的做派。其实,在实际的运行过程中,社区工作站真的那么忙吗?其公共服务水平不高真的是因为工作事务繁重而无暇顾及吗?事实并非完全如此,朱立言、胡晓东就曾总结过其工作情绪低落、行为拖沓、福利导向、责任逃避等现象;而邹燕秋也揭露基层公职人员行为的“慢”、“散”、“混”、“浮”、“懒”、“庸”、“怨”等症状[35-36]。的确,尽管社区工作站的设立初衷为承接政府职能并开展公共服务,但在现行行政体制框架的裹挟下,基于利益动机似乎并未真正脱离行政化积弊,并在日常工作过程中普遍显现出与相关政府部门及机构一脉相承的消极性、随意性及倦怠性的怠政迹象,有必要从组织心态上予以调整。

不过,值得思量的是,社区工作站现实悖境的破局点则在于应由情境反思予以解悖,从政策原点上审视社区工作站的存在合理性。尽管《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》《S市社区建设工作试行办法》《S市社区工作站管理试行办法》等相关文件并未明确社区工作站的性质定位,在名义上也称谓各异,但设立社区工作站的基本初衷则是还原社区居委会的自治性质并满足政府社会管理的需要。然而,社区工作站作为承接政府服务性职能的社会组织,并未真正融入为其设定的地理空间及制度空间中,在现行行政体制框架的裹挟下仍然演变为“类行政组织”,并普遍存在消极工作、随意行事、倦怠执行的状态,从而在很大程度上动摇了社区工作站存在的必要性与合理性基础[37]。正因为社区工作站未能很好地落实政府转移的社区公共服务,反而增加了政府的管理层级,造成了“两级政府、四级管理”的管理格局,因此也有必要在国家权力介入的扩大化和深度化反思中,对社区工作站的机构及职能予以重新审思和考量[38]。

社区工作站作为我国城市社区管理体制改革的产物,尽管在理论上似乎有助于提高社区公共服务的水平,但在现实中却存在体制化“空转”状态。鉴于政府在根本性创新方面发挥着决定性作用[39]1-3,应以理性、自然和开放的思维来看待社区工作站的运作规律及存在因由[40]33-36,深入探索政府公共服务职能在下移至社区层面且不由居民委员会承担时各种主体受让的可能性。为此,有必要对《S市社区工作站管理试行办法》等政策文件予以重新检视,反省其规定的“社区工作站的设立,应有利于社区管理和服务,有利于整合社区资源,有利于居民工作和生活”的宗旨及“社区工作站与居委会应相互支持、协调与配合,共同做好社区工作”的要求,顺应“公民参与下的地方控制、小而富有的回应性政府和作为专业咨询加而不是领导中心的管理者”等社区治理价值新趋向,而重构社区行政[41]。因此,在“公民掌事公民之事”的理念下,可考虑社区公共服务并不一定由专门的公务组织予以承接,而是外包给各类社会组织乃至企业组织;抑或尝试逐步对社区工作站进行规整,通过机构撤销、归并以及职能缩减、整合来充分摒除社区公共服务工作中本不该有的行为体制化“空转”状态,从而力促组织体制改革去行政化的不二取向。

[1] 李友梅:《基层社区组织的实际生活方式——对上海康健社区实地调查的初步认识》,《社会学研究》2002年第4期,第15-23页。[Li Youmei,″Actual Life Style of Grassroots Community Organizations:Preliminary Understanding of Fieldwork of Kangjian Community in Shanghai,″Sociological Studies,No.4(2002),pp.15-23.]

[2] 张劲松、秦梦:《论社区自治组织行政化倾向的治理》,《湖北社会科学》2004年第11期,第96-97页。[Zhang Jingsong&Qin Meng,″On the Governance of Administrative Tendency of Autonomy Organization in Community,″Hubei Social Sciences,No.11(2004),pp.96-97.]

[3] 潘小娟:《社区行政化问题探究》,《国家行政学院 学报》2007年 第1期,第33-36页。[Pan Xiaojuan,″Exploration on Problem of Community Administrative Tendency,″Journal of Chinese Academy of Governance,No.1 (2007),pp.33-36.]

[4] 罗晓蓉:《社区工作站:城市社区管理体制的新探索》,《江西行政学院学报》2009年第4期,第22-25页。[Luo Xiaorong,″CommunityWork Station:A New Exploration of Urban Community Management System,″Journal of Jiangxi Administration Institute,No.4(2009),pp.22-25.]

[5] 徐道稳:《我国城市社区管理体制的改革和发展》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2009年第3期,第266-271页。 [Xu Daowen,″Reform and Development of Urban Community Administrative System in China,″Humanities&Social Sciences Journal of Hainan University,No.3(2009),pp.266-271.]

[6] 王东:《论社区管理中居民自治和政府机构的互动——深圳社区工作站模式的启示》,《四川行政学院学报》2006年第6期,第60-62页。[Wang Dong,″On the Interaction between Inhabitant Autonomy and Governmental Bodies in Community Management:The Inspiration of Community Workstation Model in Shenzhen,″Journal of Sichuan Administration Institute,No.6(2006),pp.60-62.]

[7] 孙玉刚:《议行分离:社区自治组织性质回归的体制探索——昆明市盘龙区拓东办事处“一委一站制”社区管理模式调查分析》,《云南行政学院学报》2011年第3期,第50-52页。[Sun Yugang,″Separation between Discussion and Action:The Institutional Exploration of Nature Regression of Autonomy Organization in Community: Diagnoses on'System of one Commission and One Station,'Which Is the Model of Community Management in Tuodong Office of Panlong District in Kunming City,″Journal of Yunnan Administration Institute,No.3(2011),pp.50-52.]

[8] 王克力:《社区工作站拟改为非企业法人》,《特区实践与理论》,2008年第3期,第19-21页。[Wang Keli,″Community Work Station to Be Changed to Non-enterprise Juridical Person,″Theory and Practice of SEZS,No.3 (2008),pp.19-21.]

[9]B.C.Holton,T.R.Mitchell&T.W.Lee,″Increasing Human and Social Capital by Applying Job Embeddedness Theory,″Organizational Dynamics,Vol.35,No.4(2006),pp.316-331.

[10]R.Jervis,System Effects:Complexity in Political and Social Life,Princeton,N.J.:Princeton University Press,1997.

[11]A.L.George&A.Bennett,Case Studies and Theory Development in the Social Sciences,Massachusetts:MIT press,2005.

[12]T.R.Mitchell&T.W.Lee,″The Unfolding Model of Voluntary Turnover and Job Embeddness:Foundations for a Comprehensive Theory of Attachment,″Research in Organization Behavior,Vol.23,No.1(2001),pp.189-246.

[13]T.W.Lee,T.R.Mitchell&C.J.Sablynskiet al.,″The Effects of Job Embeddedness on Organizational Citizenship,Job Performance,Volitional Absences,and Voluntary Turnover,″Academy of Management Journal,Vol.47,No.5 (2004),pp.711-722.

[14] 郑永年:《法治与 中 国“空 转 政 府”的 治 理》,2014年11月18日,http://www.zaobao.com/forum/expert/ zheng-yong-nian/story20141118-413307/page/0/2,2016年6月15日。[Zheng Yongnian,″The Rule of Law and Governance of'Idling Government'in China,″2014-11-18,http://www.zaobao.com/forum/expert/zheng-yongnian/story20141118-413307/page/0/2,2016-06-15.]

[15]J.C.Anderson&D.W.Gerbling,″Structural Equation Modeling in Practice:A Review and Recommended Two-step Approach,″Psychological Bulletin,Vol.103,No.3(1988),pp.411-423.

[16]C.D.Crossly,R.J.Bennett&S.M.Jex et al.,″Developmentof a GlobalMeasure of Job Embeddedness and Integration into a Traditional Model of Voluntary Turnover,″Journal of Applied Psychology,Vol.92,No.4(2007),pp.1031-1042.

[17]M.Granovetter,″Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness,″American Journal of Sociology,Vol.91,No.3(2005),pp.481-510.

[18]贾海薇:《县处级党政干部工作倦怠的成因分析》,《政治学研究》2012年第1期,第118-126页。[Jia Haiwei,″Cause Analysis of County-level Party and Government Cadres'Job Burnout,″Cass Journal of Political Science,No.1(2012),pp.118-126.]

[19]J.R.B.Halbesleben&M.R.Buckley,″Burnout in Organization Life,″Journal of Management,Vol.30,No.6 (2004),pp.859-879.

[20]P.Bourdieu,Practice Reason:On the Theory of Action,California:Stanford University Press,1998.

[21]P.J.DiMaggio,″Interest and Agent in Institutional Theory,″in L.Zucker(ed.),Institutional Patterns and Organizations,Cambridge:Cambridge University Press,1988,pp.3-22.

[22]J.W.Meyer&B.Rowen,″Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony,″American Journal of Sociology,Vol.83,No.2(1977),pp.340-363.

[23]韩志明:《街头官僚的行动 逻 辑 与 责 任 控制》,《公共管理学报》2008年第1期,第41-48页。[Han Zhiming,″The Action Logic and Responsibility Control of the Street-level-bureaucrat,″Journal of Public Management,No.1(2008),pp.41-48.]

[24]谢嗣胜、姚先国:《农民工工资歧视的计量分析》,《中国农村经济》2006年第4期,第49-55页。[Xie Sisheng&Yao Xianguo,″Quantitative Analysis on Wage Discrimination to Migrant Workers,″Chinese Rural Economy,No.4(2006),pp.49-55.]

[25]杨宗义:《介绍心理学中的两个概念:群化和体制化》,《西南师范学院学报(自然科学版)》1979年第2期,第110-112页。[Yang Zongyi,″Clustering and Organization:Introduction of Two Concept in Psychology,″Journal of Southwest Normal College(Natural Science),No.2(1979),pp.110-112.]

[26]肖巍:《“体 制 化 ”及 其 反 倒》,《自 然 辩 证 法 通 讯 》1994年 第5期,第54-62页。 [Xiao Wei,″Institutionalization and Contrary,″Journal of Dialectics of Nature,No.5(1994),pp.54-62.]

[27] 赵安华:《预防惯例依赖症》,《人民日报》2010年7月19日,第7版。[Zhao Anhua,″Preventing the Syndrome of Convention Dependency,″China Daily,2010-7-19,p.7.]

[28][法]皮埃尔·布迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,邓正来校,北京:中央编译出版社,2004年。[P.Bourdieu&L.D.Wacquant,An Invitation to Reflexive Sociology,trans.by LiMeng&Li Kang,proofread by Deng Zhenglai,Beijing:Central Compilation&Translation Press,2004.]

[29]S.D.Mastrofski,″Controlling Street-level Police Discretion,″http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 0002716203262584,2016-06-15.

[30]沈荣华、王扩建:《制度变迁中地方核心行动者的行动空间拓展与行为异化》,《南京师大学报(社会科学版)》2011年 第1期,第17-18页。[Shen Ronghua&Wang Kuojian,″The Local Core Actors in Institution Change:Expansion of Their Action Space and Alienation in Their Actions,″Journal of Nanjing Normal University (Social Science),No.1(2011),pp.17-18.]

[31][美]约翰·肯尼斯·加尔布雷斯:《权力的分析》,石家庄:河北人民出版社,1998年。[J.K.Galbraith,The Anatomy of Power,Shijiazhuang:Heibei People’s Publishing House,1998.]

[32][美]米切尔·李普斯基:《街头官僚:公职人员的困境》,苏文贤等译,台北:学富文化出版公司,2010年。[M.Lipsky,Street-level Bureaucrats:The Plight of Public Servants,trans.by Su Wenxian et al.,Taipei:Xuefu Culture Publishing Corporation,2010.]

[33][美]埃文·伯曼等:《公共部门人力资源管理:悖论、流程和问题》,北京:北京大学出版社,2008年。[E.M.Berman etal.,Human ResourceManagement in Public Service:Paradoxes,Processes,and Problems,Beijing:Peking University Press,2008.]

[34][美]杰弗里·菲佛、杰勒尔德·R·萨兰基克:《组织的外部控制——对组织资源依赖的分析》,闫蕊译,北京:东方 出 版 社,2006年。[G.Pfeffer&G.R.Salancik,The External Control of Organizations,trans.by Yan Rui,Bijing:Orient Publishing House,2006.]

[35]朱立言、胡晓东:《我国政府公务员之工作倦怠研究》,《中国行政管理》2008年第10期,第13-16页。[Zhu Liyan&Hu Xiaodong,″Research on Government Officials'Work-burnout in China,″Chinese Public Administration,No.10(2008),pp.13-16.]

[36]邹燕秋:《当前乡镇干部工作倦怠问题与对策研究》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期,第28-32页。[Zou Yanqiu,″Study on the Problems and Tactics of Rural Cadres'Job Burnout,″Journal of Zhengzhou University(Philosophy and Social Science Edition),No.2(2015),pp.28-32.]

[37]吴刚:《类行政组织的概 念》,《中 国行 政管 理》2001年第7期,第29-31页。[Wu Gang,″Concept of Simi-administration Organization,″Chinese Public Administration,No.7(2001),pp.29-31.]

[38]杨淑琴、王柳丽:《国家权力的介入与社区概念嬗变——对中国城市社区建设实践的理论反思》,《学术界》2010年第6期,第167-168页。[Yang Shuqin&Wang Liuli,″The Interference of State's Power and the Changes of Concepts of Community:Introspect to the Construction of City-community in China,″Academics in China,No.6 (2010),pp.167-168.]

[39]M.Mazzucato,The Entrepreneurial State:Debunking Public vs.Private Sector Myths,London:Anthem Press,2013.

[40][美]W·理查德·斯格特:《组织理论:理性、自然和开放系统》,黄洋等译,北京:华夏出版社,2001年版。[W.R.Scott,Organizations:Rational,Natural,and Open Systems,trans.by Huang Yang et al.,Beijing:Huaxia Publishing House,2001.]

[41] 管宇青:《取消社区工作站,重构深圳社区行政》,《特区理论与实践》2008年第3期,第25-27页。[Guan Yuqing,″Cancellation of Community Work Station,Reconstruction of Community Administration in Shenzhen,″Theory and Practice of SEZS,No.3(2008),pp.25-27.]

Institutional M alfunction:An Organization Behavior Analysis of Community W orkstations in the Development Dilemma—An Example of Workstation in Community X,City S

Xu Gang1Yu Yanhong2

(1.School of Public Administration,South China Normal University,Guangzhou 510631,China;2.School of Management,Shenzhen University,Shenzhen 518061,China)

As a new social organization to rectify community committees deviating its autonomous character in the reform exploration of community management structure,community workstation is a public governance platform arranged by sub-district offices to deal with local affairs.Since the working attitudes and styles,law enforcement capacities and personal preferences influence governmental prestigeand image,the research of its behavior and psychologicalmechanism process is the key to clarify the trends of community governance.Although aiming at the functions of providing community public service so that community committees can focus on community inhabitant self-governance affairs,community workstation couldn't keep away from bureaucratization because its self-cognition severely deviate from its original intention and fall into the state of being in a double squeeze and development dilemma.

Under the analytical framework of″environment-behavior,″the field research of Community X in City Swhich leads the community management innovation shows the fact that the community workstation is slack towork,arbitrary and unpredictable,rather thanmeets the demands of organizational functions and being weak embeddedness so as to promote the development of community self-governance.The malfunction of community workstation reveals habitual behavior in certain organization field while disregarding the policies and being dependent on the bureaucracy structure and original authority arrangement and being negative coping with the new administrative environment requirements.

Since the intrinsic nature ofmalfunction behavior as well as the bureaucratic considerations prefigure the logic thatadministrative environmenthas some places for organizational sluggishness,the paper suggests that the reasons of community workstationmalfunction should be situational hintswhich include institutional hints,organizational hints and conventional hints.These situational hints show why and how the malfunctions happen and how it is possible to happen,covering the regulatory soft constraint,the model effect of sub-district offices and muddle through the approach of community affairs.The paper argues it is quite necessary to startwith the clean slate to consolidate and relocate the community workstations so as to solve the malfunction problems of community workstations and promote the de-administration reform for primary organizations.

development dilemma;institutionalmalfunction;situational hints;community workstation; organizational behavior analysis

10.3785/j.issn.1008-942X.CN33-6000/C.2016.06.153

2016-06-15[本刊网址·在线杂志]http://www.zjujournals.com/soc

[在线优先出版日期]2017-02-23[网络连续型出版物号]CN33-6000/C

教育部人文社会科学研究一般项目(12YJC810028);华南师范大学高水平大学建设心理与行为科学学科群重点项目(15YZ0206);广东省社会组织研究中心项目(2016L-01)

1.徐刚(http://orcid.org/0000-0001-8389-262X),男,华南师范大学公共管理学院教授,中山大学新华学院教授,管理学博士,主要从事公共组织与人力资源、社区治理研究;2.卢艳红(http://orcid.org/0000-0001-8580-2923),女,深圳大学管理学院助理研究员,管理学硕士,主要从事基层社区治理研究。