青少年社交媒体使用与个人隐私管理研究

2017-06-02徐百灵

徐百灵

摘 要:随着媒介技术的发展,社交媒体已成为青少年不可缺少的交流工具,然而青少年的个人隐私泄露严重,隐私的管理也成为人们关注的重要话题。本研究以美国皮尤数据中心对青少年隐私管理的一项调查数据作为基础进行研究,获得一些发现:家长的关注会相应地引起青少年对个人隐私的关注;青少年在个人隐私管理过程中受到同龄人的影响较多;个人对隐私关注的多少会影响其隐私泄露的多少,而个体所感知到的隐私管理难度却反而加大。

关键词:社交媒体使用;隐私泄露;隐私关注;隐私管理

中图分类号:G201 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2017)05-0070-03

随着技术的发展,网络社交媒体发展迅速,深受青少年的喜爱,然而伴随着这些社交工具的使用,信息泄漏的风险也在不断增加。那么,青少年对个人隐私信息的管理状况如何,会受到哪些因素的影响?家长对孩子的隐私关注情况如何?他们的行为是否会影响到孩子的上网行为?所以,有关社交媒体使用中青少年个人隐私管理问题需要进一步的探讨研究。

一、文献综述

(一)社交网络使用与隐私泄露

根据皮尤的调查数据显示:从2005到2015年,美国社交媒体用户比例已经从十年前的7%,增长到目前的65%,其中大多数为青少年,占社交媒体使用人数的65%,71%的青少年使用不止一种社交网站;美国00后的青少年认识新朋友不再局限于同学、邻居,13~17岁青少年中,有57%的人从网上认识朋友,而且29%的人有5个以上的网友[1]。

对于一些重要的个人隐私信息,早有一些网站和个人出于各种目的利用便利进行收集,导致用户个人利益随时都会受到侵害。如收集网民个人隐私信息、不合理的利用个人隐私信息、对个人隐私信息安全的侵害[2]。

然而当我们关注到恶意侵犯个人隐私的行为时,更重要的问题是,目前人们对自己的隐私安全并不太重视。许多用户对保护个人隐私的意识非常薄弱,在很多情况下自己就会无意地透露许多个人信息,从而使个人隐私受到损害。Gross R等人的调查表明,在Facebook上大约有80%的用户都使用了真实而清晰的个人照作头像,而只有2%的人进行了隐私保护设置[3];在一些社交网站中,用户的好友不全是自己真实的好友,可能会潜伏很多恶意攻击者,他们通过谋取用户的个人信息来获得利益。另一方面,很多人在使用社交网络时,并不十分关注隐私信息是否被泄露,相反的,在某些情况下,人们更愿意牺牲一些个人信息来获得某种利益[4]。社交网络上的信息大部分都出自用户本人,因此很多内容涉及到个人隐私,所以社交网络隐私更容易发生泄露。

(二)隐私关注与隐私管理

1.隐私关注

社交网络“隐私关注”是指在社交网络环境下人们对安全、隐私风险的担心。具体指个体对信息搜集(对个人数据被某些组织获取)、信息错误(主要是指数据被不正确获取并修改,致使数据不再正确的情况)、信息二次使用(互联网服务提供商未经过用户同意擅自使用用户的个人信息以达到其他商业目的)以及不当访问(指信息储存的安全性,如商家采取一些手段使未授权的第三方能够接触到用户的个人信息)等情况发生时所能产生的感知[5]。

本研究在隐私关注的测量上借鉴以往网络隐私关注的相关维度,测量青少年及其家长是否感知到个人隐私信息被他人不当获取、利用、修改、攻击以及感知到可能存在以上的风险。

2.隐私管理

隐私管理是人们對隐私信息的维护及在隐私可能泄露遭受风险时采取的处理办法。可以将其分为伪造(提供虚假或不完整的个人信息来掩饰真实身份)、保护(设置密码、提前阅读网站隐私协议等主动保护)和抑制(拒绝提供个人信息或终止在线行为)三种类型[6],在本研究之中也分为三个维度,即隐私保护、隐私抑制和隐私伪造。相对于“保护”行为,“抑制”和“伪造”对网络媒介的正常发展是不利的,因而是一种消极的网络隐私保护行为[7]。一项针对大学生的调查发现,隐私关注度越高的大学生,越多采取隐私保护行为[8]。

针对以上文献的梳理,本文提出研究问题:青少年个人隐私泄露与青少年对个人隐私关注之间呈何种关系?同时提出研究假设1:社交媒体使用频率越高者,其个人隐私泄露也越多。

社会规范理论认为,一定的社会规范是协调关系密切群体内部行为秩序的共享准则。在关系紧密的共同体中,社会规范具有认知塑造的作用,促使行动者接受社会化的影响[9]。另外,同伴教育理论也认为人们通常愿意听取年龄相仿、知识背景、兴趣爱好相近的同伴、朋友的意见和建议[10]。青少年是新媒介的最先的使用者和接受者,他们对移动媒体接触和使用很大程度上会受到社会群体中的同龄人、朋友以及比自己年长的青年群体的影响[11]。

因而,在以上研究文献和理论的支持下本研究提出以下假设:

假设2:青少年社交网络隐私管理与同伴好友等同龄人的影响相关。

假设3:家长对青少年网络隐私关注越多,则青少年对个人网络隐私的关注度也会越高。

假设4:家长对孩子的隐私关注与孩子所感知到的隐私管理难度呈负相关关系。

二、数据介绍及处理

本研究采用的分析工具为SPSS16,采用的数据来源是由普林斯顿大学协助美国皮尤研究中心在2012年对800对家长和孩子所做的关于个人隐私管理的调查。问卷分为家长和孩子两部分内容,青少年的年龄构成为12~17岁;抽样方法为电话随机抽样,采用西班牙语和英语两种语言;调研时间为2012年7月26日~2012年9月30日。

问卷内容涉及到:基本的人口信息(如,性别、年龄、民族、收入等);互联网接入终端、是否使用手机及其类型、是否使用社交媒体、社交媒体的类型、使用频率;个人对隐私关注、隐私泄露、隐私管理及求助对象等,其它与本研究无关数据在此不做列举。

本研究对相关数据进行了信度检验,网络隐私泄露信度检验α=0.608,家长对孩子隐私关注的信度检验α=0.768,网络隐私管理的信度检验α=0.63,各项信度良好。

三、研究发现

(一)基本情况

青少年中男性占50.5%,女性占49.5%,其社交媒体中人际交往的类型由大到小依次为在校朋友同学、亲戚、兄弟姐妹、父母亲、外校朋友、名人和老师等。

邮箱地址是个人隐私信息发布中排第一位的信息,其次为居住城市、手机号码、个人视频、学校名称、感情状况、生日、个人兴趣、真实姓名和照片。在个体对隐私信息的关注中,男性比女性对个人隐私关注度要高,分别为61%和55%。(各项均值、标准差如表1所示)

(二)研究结果及假设验证

1.青少年隐私的泄露与青少年对个人隐私的关注的相关性分析结果为皮尔逊系数为:0.093*,P=0.021,在0.05的水平(双侧)上,二者显著正相关。研究问题1:青少年个人隐私泄露与青少年对个人隐私关注之间呈何种关系,得到回答,即青少年个人隐私泄露相应的会引起青少年对个人隐私的关注度的增加。

2.对社交媒体接触频率与个人隐私泄露二者进行相关性分析获得皮尔逊相关系数为:0.190**,P=0.000,在0.01的水平(双侧)上,二者显著相关。说明个人的隐私泄露与使用社交媒体的频率正相关,则假设1得到验证。

3.青少年在社交网络中遇到个人隐私管理的问题时,大多数情况下会请求同学朋友以及兄弟姐妹等同龄人的帮助,占总求助对象的比例为75%。求助对象按照频率数依次为:朋友39.9%、父母亲39.2%、兄弟姐妹35.0%、老师8.8%、网络12.6%及其它2.7%。则假设2:青少年社交网络隐私管理行为受到同伴好友等同龄人的影响,得到验证。

4.对家长对孩子隐私的关注(M=3.19,SD=0.808)与孩子对隐私的关注(M=2.3,SD=0.873)进行相关性分析。皮尔逊相关系数为0.119**,P=0.005,在0.01的水平(双侧)上有显著关系。家长对孩子隐私关注度与青少年对个人隐私的关注度之间呈显著的相关性。但家长对青少年隐私的关注与青少年网络隐私管理能力(包括管理难度和隐私泄露管理两方面)之间并无相关性,相关系数为0.45和-0.45,Sig>0.05。所以,假设3:家长对青少年网络隐私关注越多,青少年对网络隐私的关注度就越高,得到验证。但假设4未被验证,即家长对孩子隐私关注与孩子所感知到的隐私管理难度之间并无相关性。

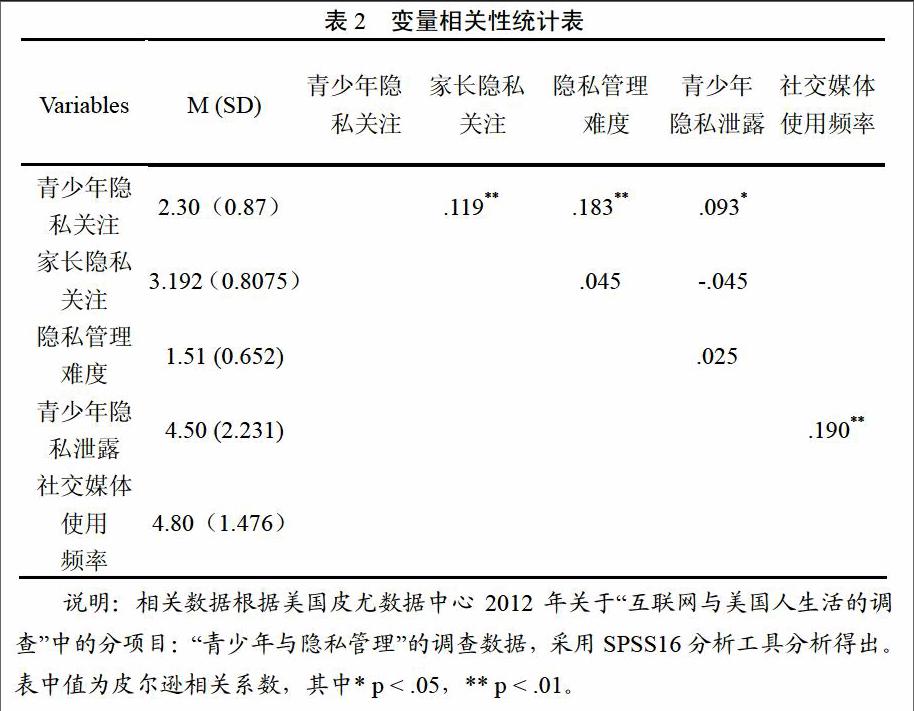

5.本研究还发现,青少年对隐私关注度越高,其本身所感知到的隐私管理的难度却越大。其相关性分析结果为:皮尔逊相关系数0.183**,P=0.000,在0.01的水平(双侧)上显著相关。分析认为之所以会出现这一结果,是由于当青少年越发现隐私信息有可能或已经泄露时,越想采取措施进行补救性的管理,但因为社交网络本身的特点(信息分享交流)以及个人在技术上的有限性导致个体管理隐私信息时的难度增大。(各变量相关系数如表2所示)

四、结论与讨论

(一)研究结论

社交媒体的使用会对青少年的个人隐私带来威胁,当感知到隐私泄露的风险越多时,他们对隐私的关注度也会增高。青少年对隐私的关注能提高其自身对隐私信息的保护性管理行为。青少年隐私关注和采纳行为不仅受到个体自身特征的影响,也会受到他人影响,青少年在社交网络上接触最多的是关系较为亲近的家人朋友,但在隐私管理方面他们更多地去寻求同龄人的帮助。家长对青少年的隐私信息越关注,就越能引起青少年对个人隐私的关注度,说明家长在对青少年个人隐私管理方面具有正向影响作用。因此,家长可以提高自身对隐私信息的管理能力,在青少年的社交网络使用方面采取更多的关注和引导措施,有助于提高青少年对个人信息的积极管理,减少其隐私管理不当所带来的不良后果。

(二)问题及讨论

积极的隐私管理行为,如,隐私保护对网络发展是一种正向的作用,而消极的隐私管理(抑制、伪装等)则不利于网络媒介的正常发展。在一些相关的研究中也表明,隐私关注对信息披露与交易意向有负向的影响,但对保护意图有正向的影响。因此,如何保护社交媒体个人隐私信息,又不会产生负面效应,是以后进一步研究推进的方向。

本研究还发现,青少年对隐私越关注,其感知到的隐私管理难度却越大。这可能与青少年本身的网络隐私管理能力有限有关,也可能跟社交网络的使用中本来就涉及到许多的个人信息等因素有关。当个体越是感到隐私信息有可能或已经被泄露时,就越想采取措施进行补救性的管理。而社交网络本身的特点以及个人在技术上的有限性也会导致个体管理信息的难度增大。有关这方面的问题,还需要進一步的研究和讨论。

在本研究中还有一些未解决的问题,如,人们在社交网络的使用过程中,虽然会担心自己的隐私被泄露,但相关隐私保护措施却不足,甚至有人仍然愿意分享个人隐私。如,青少年在使用社交网络时,尽管感知到了隐私的风险,但在满足交流、表达自我的需要以及面对表露个人信息可能带来的回报时,仍会大量披露自己的个人隐私,而较少有意识地保护个人的隐私信息。对于此行为还需要作进一步的研究,获取相关的实证数据来解释其背后的动因。

目前,社交网络的发展已呈现出不可阻挡的趋势,青少年在使用社交媒体时,所面临的个人隐私管理问题关系到青少年的健康成长,因而,亟需相关学者们对此领域进行研究。

参考文献:

[1] Lenhart. Amanda, Pew Research Center, April 2015, Teen, Social Media and Technology Overview2015.

[2] 魏红硕.移动互联网用户隐私关注与采纳行为研究[D].北京邮电大学,2013.

[3] Gross R. Acquisti A. Informationrevelation and privacy in online social networks. Procof ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society, 2005: 71-80.

[4] 凡菊.网络隐私问题研究综述[J].情报理论与实践,2008(1).

[5] 郭龙飞.社交网络用户隐私关注动态影响因素及行为规律研究[D].北京邮电大学,2013.

[6] Milne George R. and Mary J. Culan., Strategies for Reducing Online Privacy Risks: Why Consumers Read (Or Dont Read ) Online Privacy Notices, Journal of Interactive Marketing, Vol.13, No.1,2004,pp.5-24.

[7] 申琦.自我表露与社交网络隐私保护行为研究[J].新闻与传播研究,2015(4).

[8] CulnanM J. How did they know my name An Exploratory Investigation of ConsumerAttitudes toward Secondary Information use? MIS Quarterly, 1993, 17(3): 341-363.

[9] 任苇.同伴教育理论与实践[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[10] 黄晓钟,杨效宏,冯钢主编.传播学关键术语释读[M].成都:四川大学出版社,2005.

[11] 巴巴拉·纽曼.社交媒体影响青少年同伴关系:友谊、孤独感和归属感[J].中国青年研究,2014(2).

[责任编辑:传馨]