特大城市近郊区“棚户简屋”区的改造策略研究

——以上海市嘉定区为例

2017-06-01朱金王超

朱 金 王 超

特大城市近郊区“棚户简屋”区的改造策略研究

——以上海市嘉定区为例

朱 金 王 超

朱 金

上海江南建筑设计院有限公司

规划师,硕士

王 超

上海江南建筑设计院有限公司

院长助理,副总工程师,高级工程师

0 引言

2014年两会期间,李克强总理提出要重点解决好现有“三个1亿人”问题,推进城镇化发展的重点由数量增长向质量提升转变,其中提到要改造约有1亿人居住的城镇棚户区和城中村,提出“要更大规模加快棚户区改造,决不能一边高楼林立,一边棚户连片”①来源:李克强. 更大规模加快棚户区改造让城镇宜业宜居. http://www.chinanews.com/gn/2014/03-05/5911993.shtml。。棚户区总是与城市最光鲜的表象显得格格不入,这种差异和冲突不仅仅是空间特征,更是社会分异的体现。因此对城市棚户区问题的关注是促进社会和谐、维护社会稳定的重要课题。

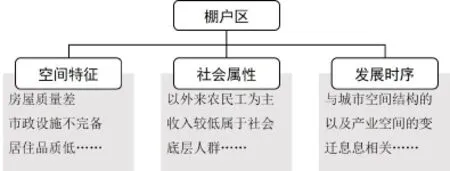

图1 对棚户区概念的解读资料来源:作者自绘。

棚户区概念的既有定义诸多,如李乃胜[1]认为棚户区是结构简陋、居住拥挤、环境较差的集中片区;张道航[2]认为棚户区是与居住地域相联系的社区群落概念,不但居住条件差,而且绝大部分属于低收入困难人群。本文认为棚户区在空间上较为破败,即房屋质量差、市政设施不完备、居住品质低等;在社会属性上较为低端,即居住人群以外来农民工为主,无力购置或租赁正规房产;时序上与城市发展进程息息相关,特别是城市空间结构的演进,以及产业空间的变迁会影响棚户区的出现与消亡,因此要用动态视角看待城市的棚户区(图1)。

上海是中国的经济中心,改革开放以来经济迅速发展,已跻身于举足轻重的全球城市行列。经济快速发展的进程中,城市建设步伐不断加快,建成区的面积不断扩大,中心城区的棚户区总量不断减少。1990年底,全市共有棚户简屋365万m2,分散在3 300余处。随着之后棚户区改造政策的不断推进,到2003年时,上海市区的棚户区还剩下最后43 万m2[3],之后在2010年上海世博会召开前夕,市政府又启动了一批棚户区改造项目,如今市区的棚户区数量已十分有限。城镇居民住房条件不断改善,特别是人均住房面积有了质的提升,从1949年人均3.9 m2[4]到达2014年人均35.1 m2。

然而在城市的发展过程中,旧的棚户区慢慢消亡,新的棚户区却在默默生长。在近郊外来人口聚集的村镇地区出现了大量“棚户简屋”区,这一空间生产进程伴随着人口流动现象,郊区的半城镇化现象突出[5-6]。因此,对上海等特大城市而言,不仅需要关注城市建成区内部棚户区的改造,目前而言更需要关注郊区大量低质量聚居区的改造和提升策略,这一类地区需要纳入改造范畴,改造的效果决定今后很长一段时期上海城镇化发展的质量能否不断提升。本文基于作者在上海郊野地区规划实践工作中对上海近郊L村的长期观察,通过一起棚户村落拆迁事件,结合社会调查,辨释了近郊棚户简屋区改造现存的难点,并就相应的策略进行讨论。

1 上海近郊棚户简屋区的特征解析

1.1 区位特征

这类棚户简屋区主要位于城市建成区周边的村庄,即城边村与园边村。以往棚户区集中在城市内部是与当时的产业空间布局有关,随着产业空间由中心城区向外围郊区外移,低端的外来人口也随之涌入,进而诱发了城市建成区、工业园区周边的大量棚户区的产生。以上海近郊嘉定区为例,2005—2010年随着区、镇两级工业区的不断建设,各街镇外来人口也呈现出爆发式增长,大量的近郊棚户简屋区也出现于此时。

1.2 物质空间特征

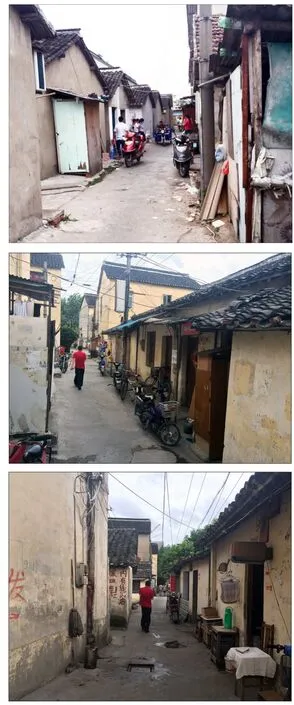

在空间上,房屋外观破败、质量较差,不少房屋建造工艺简陋,采用砖混结构或用简易木板、彩钢板搭建而成,极为简陋(图2)。有些房屋是由原先的牲口棚、存放农具的简屋等形式改造而来,居住条件堪忧。此类房屋通风和采光条件差,基本不配备洗浴设施。为了尽可能增加租金收入,本地村民在其居住的主屋周边简易搭建了许多低质量的小屋,通道狭小,存在较大的消防安全隐患。

图2 上海近郊棚户区概貌资料来源:作者自摄。

1.3 产权特征

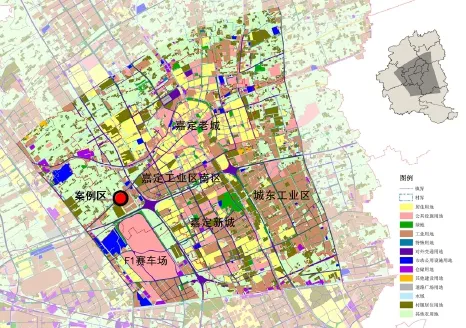

图3 案例区在嘉定主城区周边的位置示意图资料来源:作者自绘。

图4 案例区影像图及房屋和居民概况资料来源:作者自绘。

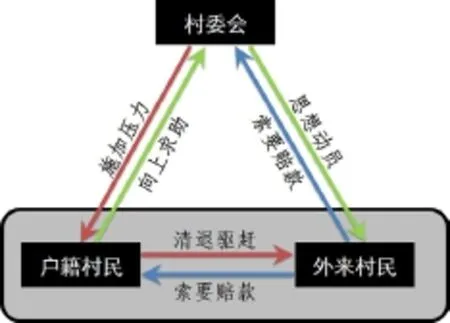

图5 3个主体之间的互动关系资料来源:作者自绘。

这类房屋往往产权主体多元、关系复杂。就产权类型而言,集体经济组织成员享有宅基地使用权和私有房屋所有权,已退出集体经济组织的原有成员(或其子女)在不享有宅基地使用权的同时仍然享有私有房屋所有权,而租住在此的外来人口享有(部分)房屋的实际使用权。实际存在不少租住在此的外来人口对空置房屋整体租赁再进行违章加建并二次出租给其他外来人口的现象,存在多重转租关系,极为复杂。而作为这类地区的管理主体村委会而言,由于信息不对称、外来人口流动性大等原因,管理缺位的现象十分普遍。

2 研究案例简述

2.1 案例区概况

本文选取的案例L村位于嘉定区西南部,村域面积2.5 km2,毗邻嘉定工业区(南区),距离嘉定中心城区约3 km,地理位置优越,交通便捷(图3),是一个典型的城边村。2003年为配合F1赛车场周边整治,L村大部分自然村进行了动迁,建造了环境优美的农民新村。至2014年初L村仅剩下1个自然村。由于周边有成熟的工业园区且紧邻F1赛车场和嘉定主城区,较早受到了城镇发展辐射和影响,大量外来人口来此租借廉价房屋。

2014年,为配合上海市嘉北郊野公园规划的实施,L村最后一个自然村也纳入了整体性动迁的范围,动迁安置基地为嘉定西站地铁站附近的大型居住社区,由于安置基地区位条件较好,因此得到了大部分原住村民的支持。然而在具体的房屋腾退、租客搬移过程中出现了许多难题。根据第六次人口普查资料,该村民小组共有42户原住村民,常住人口中有85名农业户籍人口以及12名已经迁入城镇的原本村村民,但却拥有各类出租房屋402间,其中98间为商铺用房,304间为住宅出租房,主要为附近打工的外来人口居住,实际居住的外来人口达到687名,人口严重倒挂(图4),原先较为均质单一的近郊村落俨然形成了原住方和外来方两个分割的物质和社会空间。

2.2 相关事件概述

虽然整个改造过程中,L村仅有剩余的一个自然村需要拆迁,却在拆迁过程中遇到了极大的阻力,村委在访谈过程中也表示十分棘手。本次拆迁过程中,村委会、户籍村民和外来村民这3个主体之间存在互动关系(图5),村委要求各户自行赶走各户内租住的外来人口,要求签约的家庭户在规定时间内交还钥匙并清退房屋内实际居住人群,实际上是给户籍村民施加了压力。但不少外来人口拒绝搬迁甚至要求巨额赔偿特别是98间商铺动迁难度最大,其中68间商铺漫天要价,认为其投资刚刚进入并未回收成本,不肯配合搬迁。本地居民与租住在此的外来农民工之间存在较大矛盾,一方清退驱赶,一方漫天索赔。现实中有数户家庭支付了较大金额的款项赔偿外来人口,也有家庭出现了很多相应的暴力事件,社会影响恶劣。村委会仅仅对外来人口进行思想动员,但收效甚微,同时还出现外来人口向村委会索要赔款的事件。自2014年初已启动部分房屋的拆除工作,但通过2014年10月拍摄的照片可以看到,许多住房已先期拆除,但不少商铺拒绝被拆,仍正常运营(图6),商铺比一般住宅的拆除时间滞后了整整半年多,为整体改造带来了不小的难度,也影响了整个郊野公园规划的实施进度。

图6 案例区动迁前后街景对比资料来源:作者自摄。

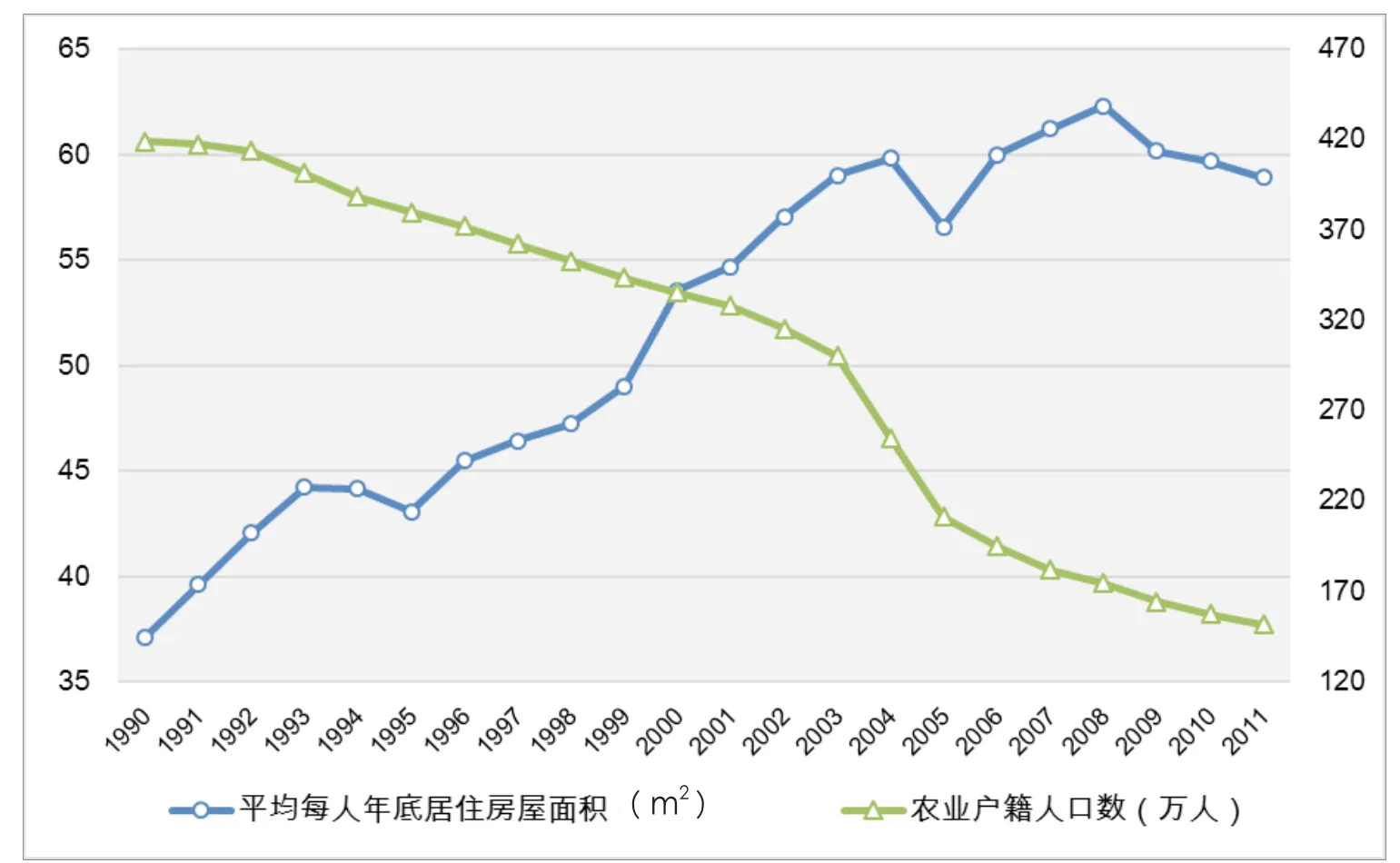

图7 上海市农业户籍人口数及其人均住房面积的变化资料来源:上海市历年统计年鉴。

3 上海近郊棚户简屋区改造难点辨释

3.1 村镇地区住房租赁市场需求巨大, 难以遏制, 大量涌入的外来人口增加了改造难度

近郊工业产业的快速发展和空间集聚吸引了大量外来农民工涌向郊区。在附近工业区上班的外来人口有租房的需求,而本地户籍人口又有实际收租的收入,这是供需主体之间的市场行为,大量外来人口进驻、棚户区大量出现的现象难以遏制。从案例区实际情况来看,仅42户家庭就容纳了687位外来人口,每户出租的房屋达10余间。在此居住的户籍人口仅85人,调查发现常住在此的基本为家中老人,其中还不乏举家已迁入城镇的现象,因此选择将空置房屋整套租给1户外来家庭,再由其进行转租,这样本地家庭可以省去经常回乡收租的麻烦。然而,在缺乏出租方的有效监管和约束下,农村房屋的加改建很大程度上是这些外来租客的自主行为,缺乏相应的管控,也为今后的改造增加了难度。

3.2 农村土地产权边界模糊、缺乏土地和住房的退出机制, 滋生大量近郊棚户区

上海的城镇化进程起步较早,随着郊区新城的发育,不少农民通过购置城镇房产主动前往主城区居住,因而实际在农村的居住需求已经大为减少,同时许多原住村民也已通过在城镇就业、购置房产而将户籍性质转为非农户口。但是既有的农村土地产权实际上是一种共有的状态,既难以明确产权边界又缺乏对耕地、宅基地和农村住房的退出机制。在既有资产无法“变现”的情况下,即使已不享有宅基地使用权的房屋产权所有人一般也不会主动退出其农村房产。因此,现实中存在即使上海户籍农村的整体数量在不断减少,但住房面积仍在增加的悖论(图7)。

许多棚户简屋区都是村民将其原先的附属小屋或加建小屋进行出租,对于在村民宅基地上的小屋,村委一般难以进行强制拆除。目前只能控制此类房屋的增量,但已有的存量难以通过行政手段撼动。

3.3 村镇地区租赁市场的不健全使租赁双方缺乏权益保障, 增加了后续改造的成本

村镇地区住房租赁市场往往是非正规的,租赁双方不签订合同的现象广泛存在,仅为口头约定,无法保障双方的合法权益。对外来人口实际使用房屋也缺乏管控,一方面村委会早期管理缺位,另一方面作为房东的原籍村民不少已移居城镇从而缺乏对住房的实际监管。不少外来人员在缺乏约束的情况下擅自将原先以居住功能为主的住房改造为商铺,将其作为资产进行配置,本地村民发现后一般也只是要求提高租金(门面租金每月800—1 000元,普通住房每月300元)。由于商铺的投入和经营都需要一定的前期投资,因此在面临整体性改造动迁时,这部分群体开始争取自己的利益诉求,大大增加了成本。许多外来人口已在该村居住近10年,有着较强的在地归属感,在心理上将自己定位为村庄的实际居住人口,企图向动迁部门、村委会和房东漫天要价(远高于自己对于商铺的前期投资),增加自己的回报。

3.4 此类棚户简屋区量大面广, 逐渐由近郊向远郊蔓延, 未来整体性改造的成本巨大

随着产业空间向郊区的集聚,市域范围内此类棚户简屋区将逐渐由近郊向远郊蔓延。基于此类地区目前低劣的空间品质、脆弱的社会管理,亟需对其进行相应的改造。然而若仅仅将此类棚户简屋区内外来人口租住的小屋进行拆除,势必动了本地村民和外来人口的奶酪而无法实行。对于城镇化意愿较高的本地村民而言,非常希望通过动拆迁来增加家庭的住房资产,因此整体性动迁改造的可实施性较强。然而,除非有较强的财政支持如大型市政项目、市属大项目等,将其整体进行拆除,改造面临很大的资金缺口。本案例中主要依靠上海郊野公园项目专项资金予以落实,否则难以进行改造或清退。

4 上海近郊棚户简屋区改造策略探讨

4.1 开展近郊村镇地区的棚户简屋区调查,进行分类以确定为整体动迁型或局部修缮型

基于现实中棚户简屋区的泛滥以及外来人口低劣的居住条件,需要积极推动这类地区的改造。具体的策略行动需要基于对现状的准确认知,因此要积极开展近郊村镇地区的棚户简屋区调查,结合区县的村庄布点规划编制,对数量众多的村庄进行适当分类,可以自然村(村民小组)为单位,确定其为整体动迁型或是局部修缮型。对于目前缺乏整体动迁机会的,应积极进行局部修缮,避免安全隐患,特别要提高电力线网、消防安全、污水排放等基础性市政设施的底线,提高村民和外来人口的实际居住品质。

4.2 为外来人口提供低成本政府公租房的供给, 确保低端人口的客观居住需求得到满足

郊区棚户简屋区的出现归根到底还是城市中的低端人口有实际的住房需求,而正规的租赁市场所供应的房屋租金往往超出了这些外来人口的承受能力,因此这类棚户简屋区才会出现。在过去的发展中,城市的公共租赁住房拥有较高的进入门槛,以上海为例,公租房的申请需要本市户籍或已缴纳满一年社保且持有上海市居住证人员,事实上要办理上海市长期居住证往往对学历、就业有较高的需求,在本市工业企业打工的大部分外来人口是不具备办理资格的。考虑到外来人口的实际居住需求以及稳定的劳动力对产业发展的支撑作用,亟需建立面向低端外来人口的租赁住房,根据外来人口的实际居住偏好,合理确定其住房面积、建设标准,确保低端人口的客观居住需求得到满足。

4.3 考虑已在城镇购置房产的非集体经济组织成员在原籍农村房屋的退出机制

鉴于上海郊区较高的经济社会发展条件以及农民较高的城镇化意愿,需要从体制机制上考量农村人居空间的发展问题。调研发现,本地农民在城镇购置房产的现象已经十分普遍,年轻一代已基本移居城镇,如若没有外来人口的“侵入”,本地农村也面临空心化的危机。农村人口的萎缩需要考虑人居空间的主动收缩。正是当下农村人居空间未及时收缩,才成为外来人口集聚的棚户简屋区域。今后的策略需要同时考虑既有农村房屋的退出机制,特别是那些已经在城镇购置房产的非集体经济组织成员,户籍性质已改为非农户籍且就业也主要在非农产业部门的居民,其在老家的房产或是由其继承而得的房屋,实际上已非法占据了集体组织的宅基地,需要探索此类房屋的退出机制。综合考虑当前的房屋价格、现状的建筑质量,寻找能够广为接受的货币补偿方式。而对非集体经济组织成员非法占有的宅基地可以考虑市场机制而征收相应的宅基地使用费,并鼓励其尽早退出。

References

[1]李乃胜. 城市棚户区防治的思考[J]. 城市发展研究,2000(1):32-34. LI Naisheng. Thoughts on prevention and treatment of urban shanty area [J]. Urban Development Studies, 2000 (1): 32-34.

[2]张道航. 棚户区与棚户区改造问题研究[J]. 理论建设,2010(1):11-15. ZHANG Daohang. Study on shanty area and the reconstruction issues [J]. Theory Construction, 2010 (1): 11-15.

[3]孟眉军. 上海市棚户区空间变迁研究(1927年—至今)[D]. 上海:华东师范大学硕士学位论文,2006. MENG Meijun. Research on Shanghai shanty area space change (1927 – present) [D]. Shanghai: The Dissertation for Master Degree of East China Normal University, 2006.

[4]熊月之. 上海通史——当代社会卷[M]. 上海:上海人民出版社,1999. XIONG Yuezhi. A general history of Shanghai: contemporary society volume [M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1999.

[5]朱金,赵民. 从结构性失衡到均衡——我国城镇化发展的现实状况与未来趋势[J]. 上海城市规划,2014(1):47-55. ZHU Jin, ZHAO Min. From structural imbalance to rebalance: the current situation and future trend of China’s urbanization development [J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014 (1): 47-55.

[6]朱金. 特大城市郊区“半城镇化”的悖论解释及应对策略——对上海市郊的初步研究[J]. 城市规划学刊,2014(6):13-21. ZHU Jin. Dilemmas and counter-measures of periurbanization phenomenon in metropolitan suburbs: the case study of Shanghai [J]. Urban Planning Forum, 2014 (6): 13-21.

Renewal Strategies of Shanty Areas in Metropolitan Suburbs: A Case Study of Jiading District, Shanghai

“棚户简屋”区是一个城市发展的塌陷地带,与其最光鲜的中心区存在巨大的外观反差,物质空间破败、社会群落低端,以及空间动态演化是棚户简屋区的主要特征。随着上海中心城区棚户简屋区改造的不断推进及上海实体经济空间布局的郊区转移,棚户简屋问题也逐渐由中心城区转向了郊区,尤其是近郊区村庄的棚户简屋现象日趋严重。透过近郊某棚户简屋区的改造实践,从外来人口的爆发式增长、农村土地产权边界的模糊性、既有租赁市场的不健全与不规范、整体性改造的意愿及高额成本等角度,辨释现存的诸多改造难点;继而提出需要通过更为细致的调研,对数量众多的村庄进行适当分类,以及采取差异化的改造策略,从而提高村民和外来人口的实际居住品质;并就面向外来人口的低成本公共租赁住房,以及本地非集体经济组织成员在原籍农村房屋的退出机制展开了讨论。

Shanty area has huge contrast to the prosperous city center and is always regarded as an ugly image of metropolis. Decaying physical space, low-end social group attribution and dynamic evolution are the main features of shanty areas. With the advance of urban renewal in inner city of Shanghai and suburbanized industrial park, shanty area has been an emerging issue in Shanghai suburbs. Many difficulties of suburban shanty area renewal are revealed based on the field work, such as the explosive increase of migrants, ambiguity of rural land property right boundary, informal rental housing market and the high cost of overall renewal. Further, this paper puts forward some strategies to promote the renewal of such areas, including some targeted technical reparation based on caseby-case investigation which will enhance the current living environment for both local rural family and migrant family. Second, the housing needs of low-end migrants should be satisfied in the formal framework like affordable public housing designated for migrants. Third, institutional refinement like withdrawal mechanism for people with agricultural household registration but has settled in the city should be explored.

棚户简屋区 | 外来人口聚居地 | 改造难点 | 策略探讨 | 上海近郊

Shanty areas | Migrants aggregated community | Renewal difficulties | Strategy discussion | Suburban Shanghai

1673-8985(2017)02-0111-05

TU981

A